刘 健

几乎每次写作品简介,自个儿脑子里就有个模板:第一段指出作品标题、编制、题材内容等,就是“写啥”。通常寥寥几笔,不超过三行,而后才是重点。第二段很可能以作品结构分段,描述一下技术,顺便谈几句思维方式。第三段往往拔一下,聊几句理念。

即,第一段“报幕”用的,第二段和第三段是自个儿的要求,面对学术圈与专业舞台用的。艺术作品的价值在于其独特性,或在于技术、或在于思维,或者更上一层楼,理念有所突破。这与可复制的商品有所区别。

理念不敢班门弄斧;技术创新轮不上小朋友,20世纪的欧美大咖们搞定了。所以瞎聊几句思维,毕竟以“借”的方式“投机取巧”地拿了几个小红本本。

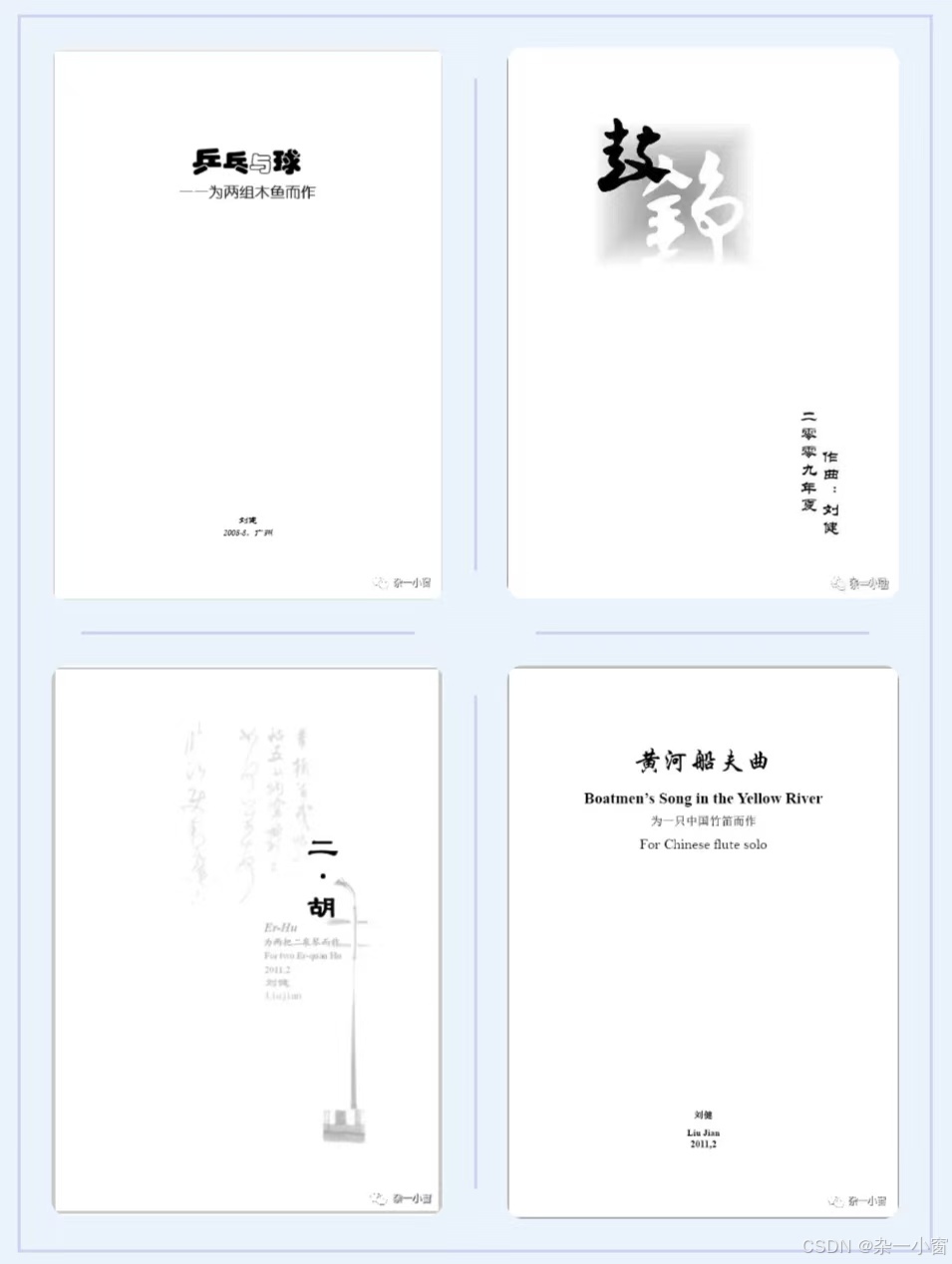

先说两组木鱼《乒乓与球》,简称《乒乓球》。2008年暑假创作,看北京奥运乒乓球比赛时写的。那一年上海民族乐团的王音睿老师准备于10月份在东方艺术中心开专场,约了两个作品。当时我就想让王老师和蒋元卿老师在舞台上对打一下“乒乓球”。首演结束时,王老师还扔了个乒乓球,用行为艺术点个题儿。然后他的一位复旦好友冲上舞台送了一个乒乓球拍。这些不在我的谱子上,属于二度创作。挺好!

显而易见,这个作品根据“情节结构”而展开。“借”了打乒乓球的音响与节奏,“拟态”思维。

刘健:两组木鱼《乒乓与球》

两组木鱼《乒乓与球》 - 刘健 - 单曲 - 网易云音乐歌曲名《两组木鱼《乒乓与球》》,由 刘健 演唱,收录于《踏歌而行——刘健获奖作品选》专辑中。《两组木鱼《乒乓与球》》下载,《两组木鱼《乒乓与球》》在线试听,更多相关歌曲推荐尽在网易云音乐![]() https://music.163.com/song?id=1983397814&uct2=U2FsdGVkX1/raMrbQcE91HEBwSK24zA3wK1Sy1o6cwE= 近年来也在网络上看见乒乓球相关的作品,有通俗小品,也有大作品。譬如《乒乓协奏曲》和《乒乓球之歌》。但个人感觉好像还是“中国队”的《乒乓球》“打得好”一些。因为乒乓球的声响在作品中自律,成为独立的结构思维。

https://music.163.com/song?id=1983397814&uct2=U2FsdGVkX1/raMrbQcE91HEBwSK24zA3wK1Sy1o6cwE= 近年来也在网络上看见乒乓球相关的作品,有通俗小品,也有大作品。譬如《乒乓协奏曲》和《乒乓球之歌》。但个人感觉好像还是“中国队”的《乒乓球》“打得好”一些。因为乒乓球的声响在作品中自律,成为独立的结构思维。

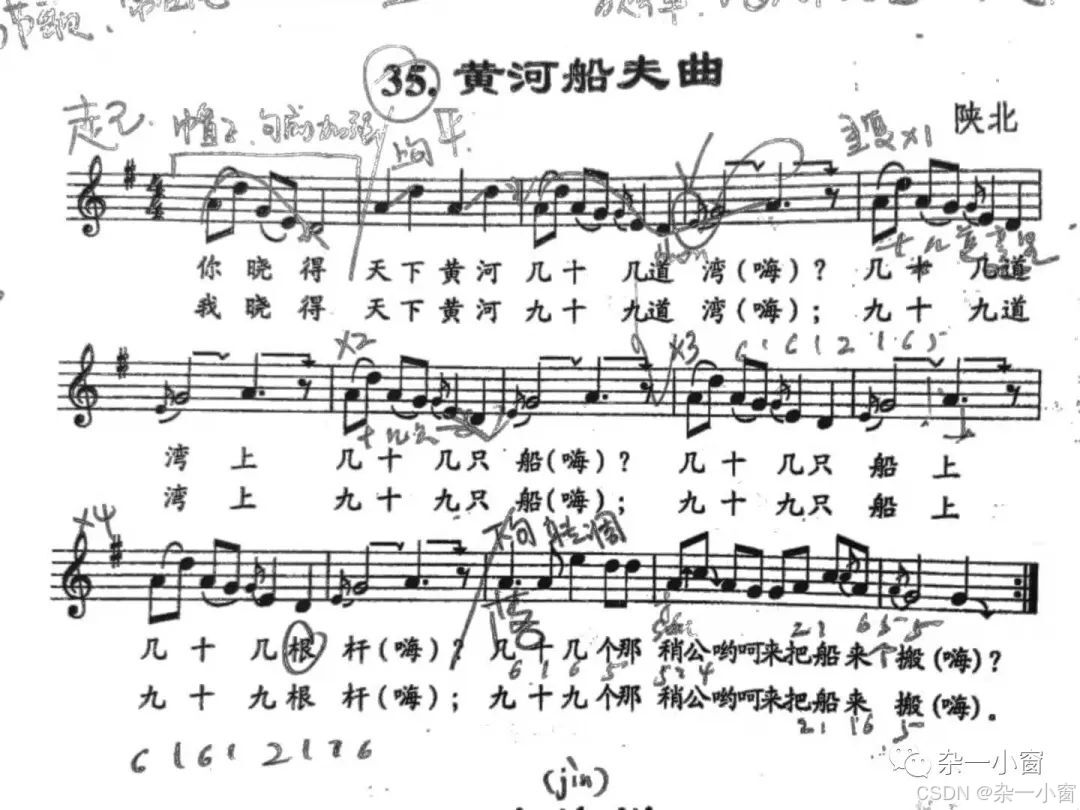

第二个作品是竹笛独奏《黄河船夫曲》。也是2008年,温德清老师在上海贺绿汀音乐厅举办了一场名为“挑战奖与激励奖”的音乐会,要求都要上独奏,有作曲奖和演奏奖。当时跟毛宇龙老师合作,我们俩都没有获奖。倒是这个作品扔抽屉里两年后拿了个“文华奖”优秀奖。

这个作品借的是中国民间音乐特有的“船渔号子”结构。由于船务劳动内容多样,江海上的水路与气候情况多变,为配合这些复杂情况而歌唱的船渔号子往往有几段构成一个特定结构,每段的曲调、节奏都有所变化。一般而言,船渔号子前面的音调与节奏比较平和,越往后发展,曲调越高亢,节奏越紧张,情绪越激昂,最后有些会慢下来,有些在高潮中结束。

从大一时某节民歌课上听到《澧水船夫号子》开始,我对“船夫号子”这一体裁情有独钟。以至于只要有时间就去图书馆的视听室找来听。当时流行CD机。在图书馆刻录一个光盘回去,要30块钱,只刻一首15块钱。我花了15块钱,就只刻了这首曲子。2003年,贵吗?

而后十多年来,我对这个体裁一直没有放手。2004年先是写个钢琴独奏《澧水幻想曲》,自己登台吭哧弹出来。老师先表扬一句“可造之才”,然后批评不会穿高跟鞋;2010年在上音第一次实践乐队《澧水之际》,因为小号写得太高了,演罢谱子被演奏员当场扔地上;2013年10月和12月《澧水之际II》在国家大剧院两次演出,在“青作计划”与前三失之交臂;2015年拿国家艺术基金写了个《澧水之际III》。迟些我还想再写个双钢琴《澧水之际IV》。

金牛座要将那15块钱花得值嘛。

原生态的《黄河船夫曲》那个循序渐进的快板最后又走远的天然的船夫曲结构很迷人。演唱者是一个男声solo。所有的时空与情绪变换——这是一个立体的四维时空——都压缩在一根抑扬顿挫的声线上。即,演唱者将自己和时空“拧”在一起,感性的。我没有那么牛,就尝试用理性慢慢“雕琢”出来。

我总是想用“手串”来形容民乐的旋律:一根特定音高组织的“绳索”,上面穿了各种“珠子”。这些“珠子”是民族乐器的各种奏法,譬如弹拨乐的弹、挑、滚、扫、推拉、绰注、吟揉、打带等。西洋作曲出来的娃,将笼统这些归为“织体”,有装饰,有拟态,还有层次等。所以,在既定的“天然结构”的“绳索”之下,我干的就是把“绳索”拉长一些,然后将上面的“珠子”重新排列组合。 这么一来,就有点似是而非。记得毛宇龙老师当时“表扬”了一句,他某天给导师吹奏这个曲子的时候,导师找不到谱子了(当时手稿)……

两把二泉琴《二·胡》有“三借”。“第一借”,借《二泉映月》与《赛马》的主题。在太岁头上动土不容易,因为这两个经典旋律都是封闭性结构,如何在时间维度上展衍是最主要的技术问题;“第二借”,借米芾《戎薛帖》的结构,先慢后快,从文本到去文本。据此,音乐从主题动机的发展,逐渐变成织体化的音型展衍;“第三借”,借弦子的同音反复。这特定的音响表面是从《二泉映月》到《赛马》的过渡,实质这才是《二·胡》的真正“主题”。

这个曲子当时是广东民族乐团代洁老师硕士毕业音乐会的约稿,特邀了民族乐团陈晓雁老师合作。她们对现代音乐抱开放的接受态度,让作曲瓜随意。当时我刚好看见一幅《戎薛帖》,刚好有个碟片第一首曲子是《二泉映月》第二个曲子是《赛马》,刚好听过弦子,觉得挺好听,同时刚好还有个约稿,就凑一起试试呗。于是这“三借”打怪兽升级,出来了一个《二·胡》。

钢琴独奏《鼓铮》模仿中国筝的音响。弹拨乐是中国民乐的特色,而西方常规交响乐队里所缺乏的。这一点跟前面作品同理,不展开了。

《鼓铮》的展衍方式可以说有点蒙太奇,但不完全是。其实我借鉴的是中国当代山水的一种浮雕式的焦墨画法。我的谱子里有多处方框,往往在高音区甚至极高音区,要求强奏。这些框框是卢托斯拉夫斯基教的偶然记谱,代表自由延长之意。同时,这还有“浮雕”的意思,像是一束“高光”,从原来展衍的时空维度中忽然跳出,闪得耀眼。就像那些焦墨的石块或树枝忽然跳出那样,颠倒了原来的二维画面背景。

这个作品写于2009年。其实当时内心很焦虑,因为研究生二年级申请硕博连读的考试肥佬了,正在研三,第二次参与博士考试。上海市区很吵,我总是因为听不到自己的声音而焦虑。于是我每天跑到研究生南楼401琴房,因为那是在角落里,大窗看到上音门口,可以放哨,人来人往,但与我毫不相干。只要隔壁的402不来人,就足够安静了。

我在钢琴上常常敲一个单音,“数绵羊”似的。听余音的层次,听窗外的蝉鸣。有时能听到心底激动闪耀的白光,那是框框里面的,有时只听到远去朦胧的低音。

乐曲结束处我有点“理念”:先砸一下低音区的八度音程,那架钢琴不准(前面没有那么明显)。录音时才发现,来不及调琴了。回头想想,那个不是十二平均律的音响好像也挺“民乐”的,就这样吧。再然后在高音区闪了两下白光,带框框那种,跟之前的“黑色”一般的低音形成强烈对比。最后落在中音区的be1长音,听其自然衰减。那便是所谓的“中庸之道”。

这几个作品大概写于10年前左右,当时技术不太成熟,但不拘一格。因为脑子里没有定式,倒是在连滚带爬中摔出一些闪光的小火花。作品交上去,学校就发下来几个国字头的小本本,获奖之后也没有什么庆祝和张扬。这些也仿佛跟找工作评职称算业绩等毫不相干。“文华奖”也好,“金钟奖”也罢,作为“副产品”,本应就是这样,平常心。

这几个作品大概写于10年前左右,当时技术不太成熟,但不拘一格。因为脑子里没有定式,倒是在连滚带爬中摔出一些闪光的小火花。作品交上去,学校就发下来几个国字头的小本本,获奖之后也没有什么庆祝和张扬。这些也仿佛跟找工作评职称算业绩等毫不相干。“文华奖”也好,“金钟奖”也罢,作为“副产品”,本应就是这样,平常心。

现在翻出来,有点小感触。我们的老师们,40后、50后、60后的这一辈人,曾在“戏改”和“乐改”逐浪的一辈,不论抬头个头,看见文稿谱子都弯下腰来翻翻瞅瞅。我们耳濡目染,才也养成这么一些习惯。所以,这些获奖作品只是当时巨浪翻滚中的几朵不显眼的小浪花而已。

“搁浅十年”,有朋友戏说,还能赶回去吗?

“难”。在急功近利、先敬来车后敬人的今天,答案很无力。

海纳百川的情怀犹在,但现在可能先问自己,真正踏过几多川河大地……

386

386

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?