当米开朗基罗用凿子敲击大理石时,他从未想过自己的作品会定义文艺复兴的穹顶;

当蔡伦改良造纸术时,他也未曾料到竹简上的墨迹将化作连接东西方的知识丝绸之路。

从青铜时代的范铸到硅基芯片的精密雕刻,人类文明的每一次跃迁都伴随着匠人对技术的极致追求。在这个算法重构世界的今天,程序员正以代码为刻刀,在数字文明的丰碑上镌刻新的史诗。

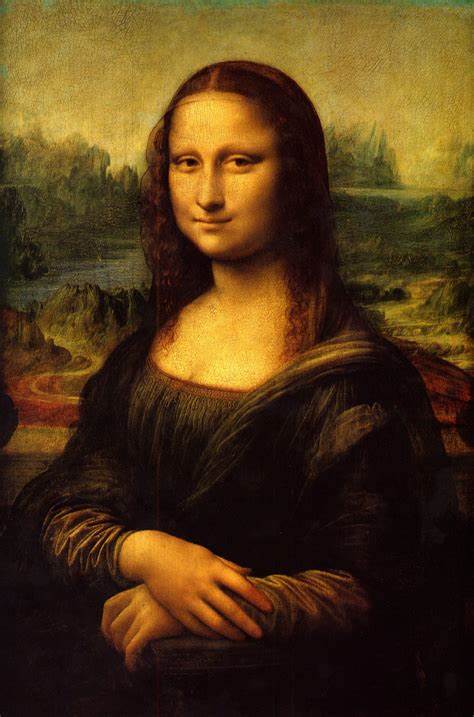

一、达芬奇密码:跨界创新的永恒隐喻

15世纪佛罗伦萨的工作室里,达芬奇一边绘制《蒙娜丽莎》的神秘微笑,一边在设计飞行器的螺旋桨。这位文艺复兴巨匠用解剖刀剖析人体结构,用数学公式推演水流运动,其手稿中甚至包含最早的坦克设计图。这种打破学科壁垒的创造力,恰似当代程序员在人工智能、区块链、元宇宙等领域的跨界融合。

• 技术哲学对照:

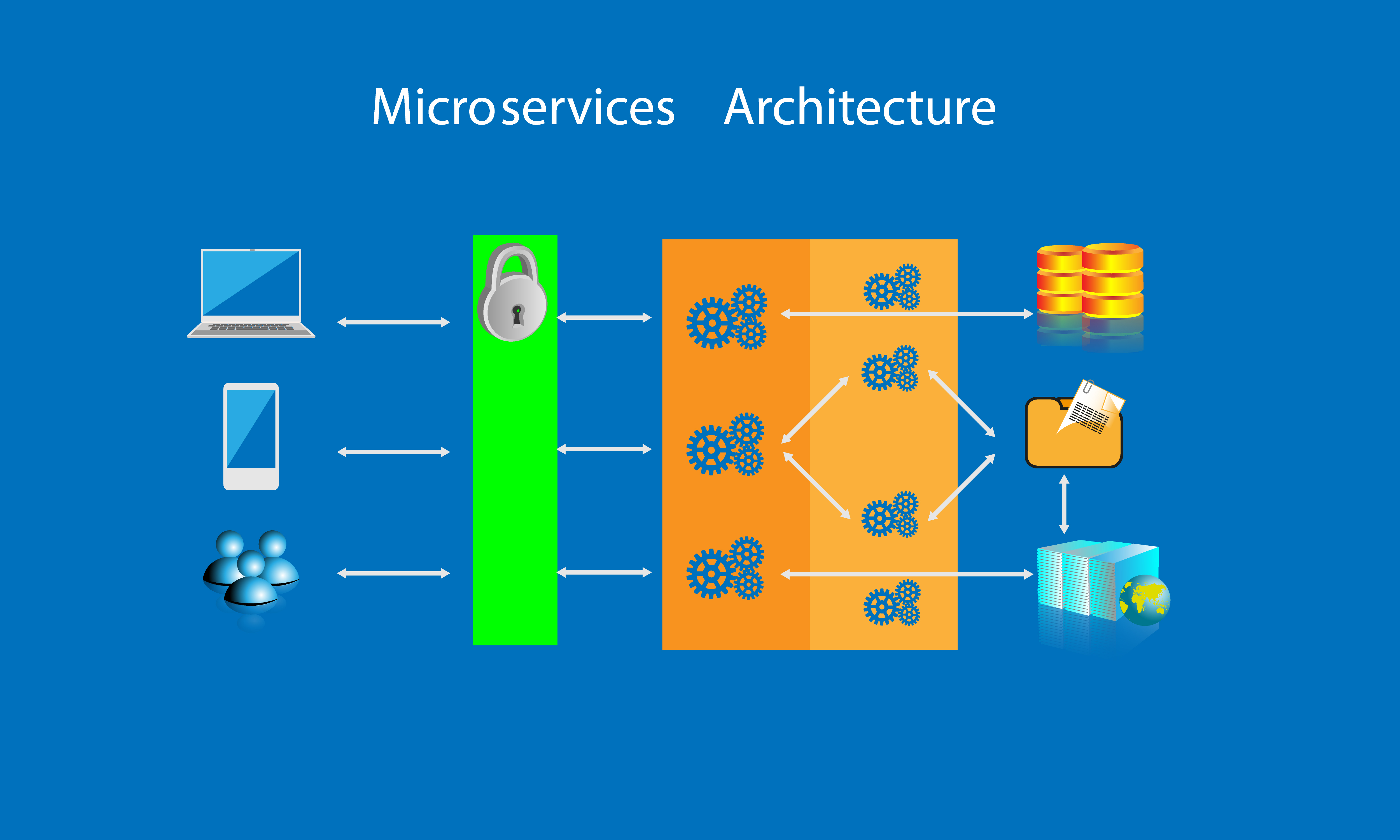

达芬奇为《维特鲁威人》绘制黄金比例时,程序员正在设计符合"康威定律"的微服务架构;前者研究鸟类飞行原理制造滑翔翼,后者通过深度学习模拟神经元网络。两者都在用技术解构自然规律,再将其重构为人类可用的工具。

• 现实映射:

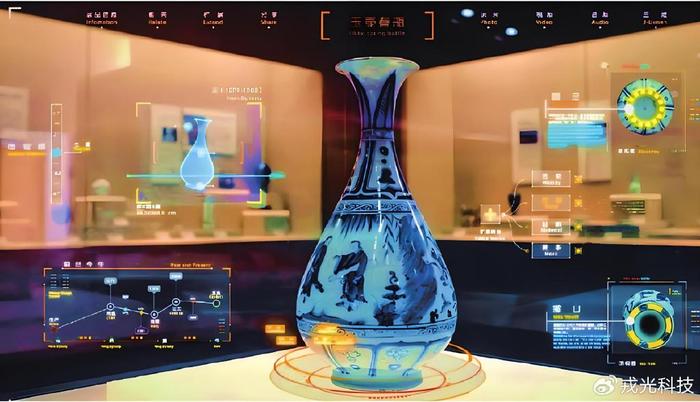

Facebook的Instagram团队将摄影艺术与卷积神经网络结合,用算法识别光影变化;中国的开发者则用区块链技术保护敦煌壁画数字版权。正如达芬奇笔下的"动态透视"革新绘画,现代程序员用"分布式账本"重塑信任机制。

二、活字印刷术:技术民主化的千年回响

北宋年间的毕昇发明泥活字印刷术时,可能不会想到这项技术将催生古登堡革命,更不会预见比特币矿机正在复刻"哈希算法"的原始原理。从雕版到活字,从铅字到像素,人类对信息复制的追求从未停歇,而程序员正在这场数字化浪潮中书写新的篇章。

• 技术演进谱系:

毕昇的胶泥字模(可拆卸重组)→古登堡的金属活字(标准化生产)→王选院士的激光照排(光电信号转化)→现代程序员的"智能合约"(代码自动执行)。每一次技术跃迁都在突破信息传播的物理边界。

• 现实启示录:

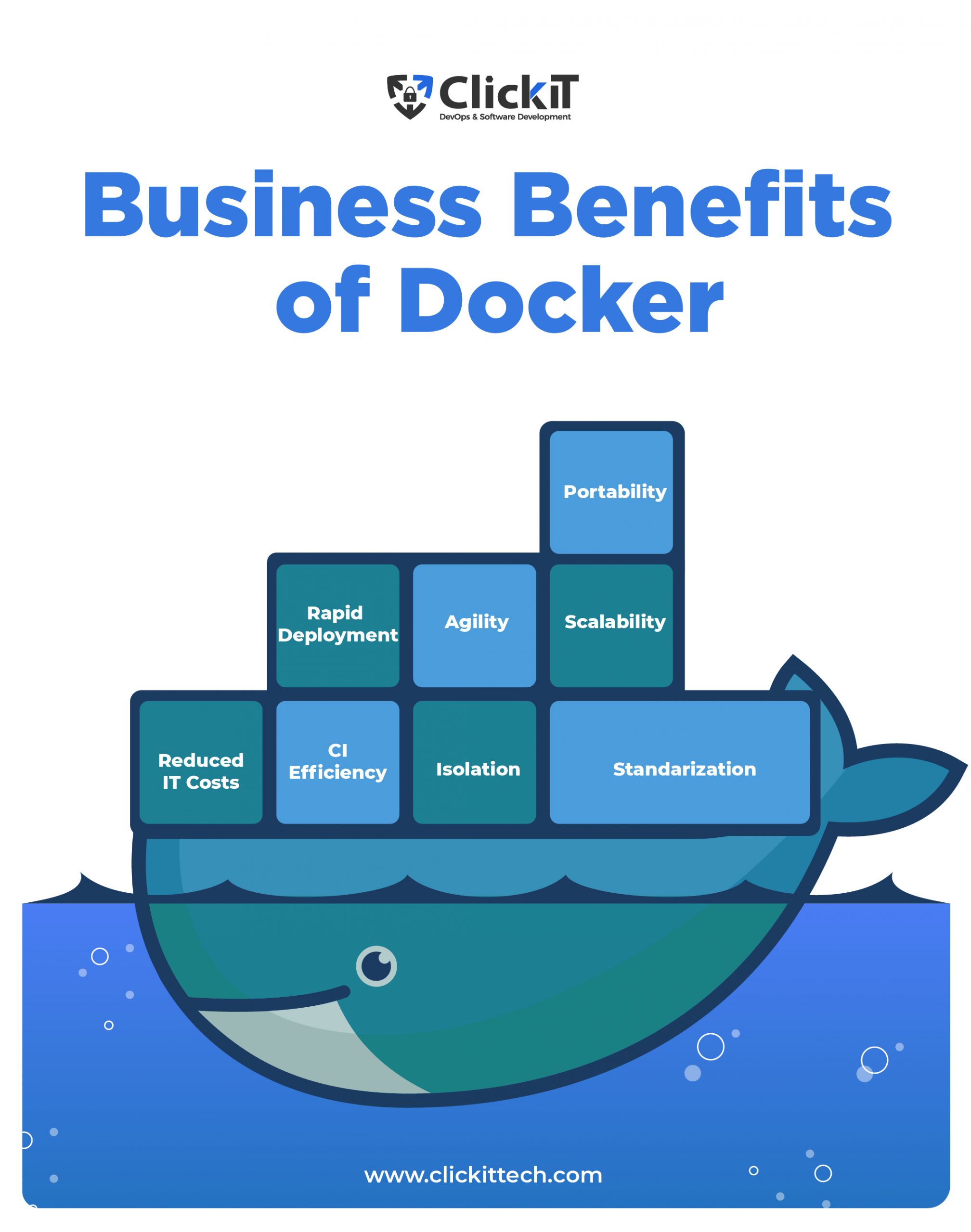

微软Azure用容器技术实现"即开即用"的计算资源分配,如同活字印刷术的模块化设计;开发者则用Rust语言构建跨平台系统,追求代码的"永生"与可移植性。这正是工匠精神在数字时代的延续——用技术创新降低人类协作的熵值。

三、伽利略的斜塔:科学精神的现代变奏

当伽利略让两个铁球在比萨斜塔下自由坠落时,他不仅在验证自由落体定律,更在挑战权威的思维定式。这种"用实验说话"的科学态度,在硅谷的程序员社区里正以另一种形式重生:从TDD(测试驱动开发)到A/B测试,从单元测试到混沌工程,代码世界正在上演着现代版的"思想实验"。

• 方法论革命:

伽利略的望远镜观测→爱因斯坦的相对论计算→程序员的DevOps流水线。三者都在用工具扩展人类认知的边界:望远镜突破视觉局限,计算机突破算力瓶颈,DevOps突破协作障碍。

• 现实镜像:

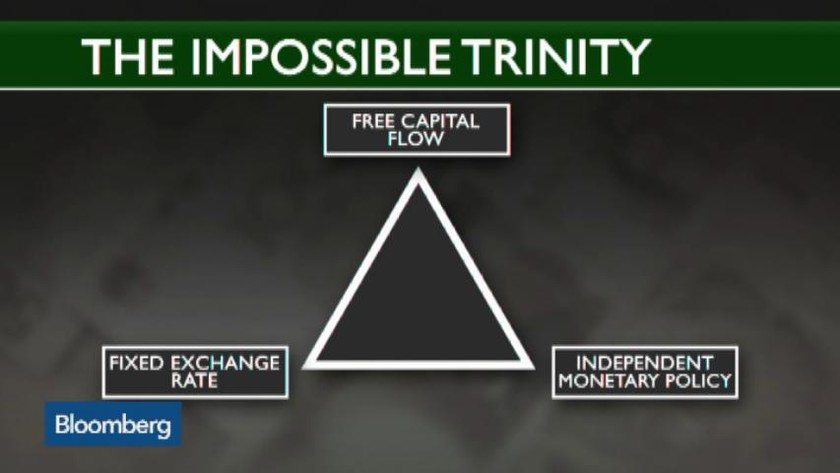

SpaceX用火箭回收技术重复使用一级推进器,其控制系统的算法与伽利略的力学公式遥相呼应;中国的量子计算机团队则在光子纠缠领域突破经典物理极限,正如伽利略突破地心说。这些创新背后,都是对"不可能三角"的持续挑战。

四、数字工匠的精神图谱

从敦煌壁画修复师到芯片架构师,从故宫文物数字化工程师到AI伦理学家,新时代的工匠精神正在技术洪流中淬炼出新的内涵:

-

毫米级的精度追求

日本秋山利辉的"素肌训练"强调极致专注,程序员同样在追求代码的"零缺陷率"。Google的Flutter框架要求UI渲染误差小于0.1像素,这堪比日本匠人打磨茶盏的"七窍"标准。 -

代际传承的革新勇气

景德镇陶瓷世家的传人在传统青花瓷上融入3D打印纹样,程序员则在遗留系统基础上构建微服务架构。正如故宫用数字孪生技术保护古建,AWS用Serverless重构云计算,工匠精神在坚守与突破中螺旋上升。 -

人文与技术的共生关系

李诫在《营造法式》中记载"材分八等"的营造法则,现代程序员同样遵循"DRY原则"(Don’t Repeat Yourself)。前者用数学规范建筑美学,后者用抽象代数优化代码结构,都在寻找技术与人文的黄金比例。

五、结语:代码即文明的新纪元

当我们在GitHub上看到开源社区72小时迭代出抗疫追踪系统,当AlphaFold破解蛋白质折叠之谜,当中国程序员用AI复原《清明上河图》的缺失部分,我们看到的不仅是技术进步,更是数字工匠在续写人类文明史诗。这些代码构建的不仅是应用程序,更是未来的基础设施——就像古罗马的混凝土成就了万神殿的穹顶,今天的程序员正在用0和1铸造数字文明的基石。

在这个技术爆炸的时代,程序员手中的键盘既是雕刻刀,也是画笔;既是算盘珠,也是粒子对撞机。他们以代码为经纬,编织着连接过去与未来的数字锦缎。当历史学家千年后回望,那些被称作"Bug"的瑕疵终将成为文明进阶的路标,而那些默默敲击键盘的身影,注定会被铭刻在数字文明的纪念碑上。

5万+

5万+

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?