一、RFID标签标准概述

1.1 国际标准化组织(ISO)和国际电工委员会(IEC)标准

RFID技术作为一种自动识别和数据采集手段,其标准化工作对于确保设备兼容性和系统互操作性至关重要。国际标准化组织(ISO)和国际电工委员会(IEC)是制定RFID标准的两大主要国际组织。它们共同组成了ISO/IEC联合技术委员会(JTC),负责制定和发布RFID相关的国际标准。

1.1.1 ISO/IEC通用技术标准

ISO/IEC的通用技术标准主要分为数据采集和信息共享两大类。数据采集类技术标准涉及标签、读写器、应用程序等,而信息共享类标准则涉及RFID应用系统之间的信息共享。这些标准包括但不限于:

ISO/IEC 15961:规定了读写器与应用程序之间的接口,侧重于应用命令与数据协议加工器交换数据的标准方式。

ISO/IEC 15962:规定了数据的编码、压缩、逻辑内存映射格式,以及如何将电子标签中的数据转化为应用程序有意义的方式。

ISO/IEC 24753:扩展了ISO/IEC 15962数据处理能力,适用于具有辅助电源和传感器功能的电子标签。

1.1.2 ISO/IEC空中接口通信协议

ISO/IEC制定的空中接口协议规范了读写器与电子标签之间的信息交互,以实现不同厂家生产设备之间的互联互通性。

ISO/IEC 18000系列:涵盖了低频(LF)、高频(HF)、超高频(UHF)和微波等多个频段的RFID标签。

1.1.3 ISO/IEC测试标准

测试标准是确保RFID设备性能和一致性的关键部分。ISO/IEC RFID标准体系中包括设备性能测试方法和一致性测试方法,如:

ISO/IEC 18046:射频识别设备性能测试方法,涉及标签和读写器的性能参数及其检测方法。

ISO/IEC 18047:对确定射频识别设备(标签和读写器)一致性的方法进行定义。

1.2 国际电信联盟(ITU)标准

国际电信联盟(ITU)作为联合国下属的专门机构,负责全球无线电频谱和卫星轨道资源的分配与管理。ITU-R的知识产权政策在ITU-R第1号决议引用的“ITU-T/ITU-R/ISO/IEC共同专利政策”中做了说明。ITU在RFID领域的作用主要体现在无线电频率的管理和相关技术标准的制定上。

1.2.1 ITU-R SM.2093-4报告

ITU-R SM.2093-4报告提供了国家频谱管理规章制度指南,其中包括对RFID技术应用的相关规定。该报告涵盖了国际范畴、国内范畴以及多边协议等方面的内容,为RFID技术在全球范围内的标准化和应用提供了指导。

1.3 欧洲标准化委员会(CEN)和美国国家标准协会(ANSI)标准

除了ISO和IEC,其他地区性标准化组织如欧洲标准化委员会(CEN)和美国国家标准协会(ANSI)也在RFID领域发挥着重要作用。

1.3.1 CEN标准

CEN是欧洲最大的标准化机构,负责制定和发布欧洲范围内的标准化文件。CEN在RFID领域的工作主要集中在与ISO/IEC的协调以及特定欧洲市场的需求上。

1.3.2 ANSI标准

美国国家标准协会(ANSI)则负责协调美国的标准化活动,并与ISO和IEC等国际组织合作,以确保美国国家标准与国际标准的一致性。ANSI在RFID领域的作用体现在推动美国国内RFID技术的发展和应用,以及确保美国企业在全球市场中的竞争力。

1.3.3 各国RFID频率规定

不同国家和地区对RFID的工作频率有不同的规定,这些规定直接影响了RFID设备的设计和应用。以下是一些国家和地区的RFID频率规定:

欧洲:超高频(UHF) RFID主要使用865-868MHz频段。

美国:超高频(UHF) RFID主要使用902-928MHz频段。

中国:超高频(UHF) RFID主要使用840-845MHz和920-925MHz频段。

日本:由于历史原因,日本对2.4GHz微波频段的RFID产品更为青睐。

1.3.4 各国RFID应用标准

各国在RFID应用方面也有自己的标准和规定,这些标准通常基于ISO/IEC标准,并结合本国的实际情况进行调整和补充。例如:

中国:中国电子技术标准化研究院发布了《射频识别(RFID)技术与标准化蓝皮书》(2023),全面介绍了RFID相关技术现状和最新技术发展趋势,并详细梳理了国际和国内相关标准化组织、标准体系以及各类标准清单列表。

美国:ANSI在RFID领域的工作重点之一是确保美国国家标准与国际标准的一致性,以支持美国企业在全球市场中的竞争力。

二、RFID标签频率标准

2.1 低频(LF)标签频率标准

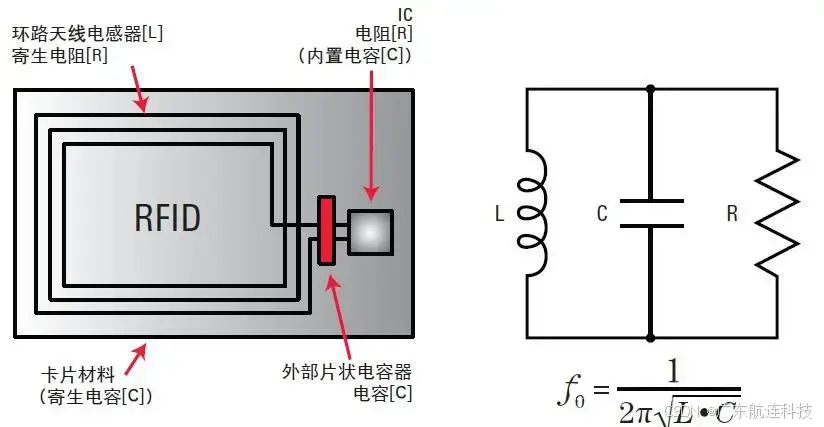

低频(LF)RFID标签主要工作在30kHz至300kHz的频率范围内,这一频段的标签通常采用电感耦合方式工作。在国际标准中,低频标签的主要工作频率包括125kHz和134.2kHz。

ISO/IEC 18000-2:该标准规定了低频标签的物理接口和防碰撞方法,读写器应具有与Type A(FDX)和Type B(HDX)标签通信的能力。在低频标签中,ISO/IEC 18000-2 Type A和Type B协议是最为常见的,它们定义了标签和读写器之间的通信规则。

国家标准:在中国,低频RFID标签的应用也遵循国家标准,如GB/T 29768-2013规定了800/900MHz空中接口协议,虽然主要针对UHF频段,但也涵盖了低频标签的相关技术要求。

2.2 高频(HF)标签频率标准

高频(HF)RFID标签的工作频率一般为3MHz至30MHz,典型的工作频率为13.56MHz。这一频段的RFID标签采用电感耦合方式工作,广泛应用于电子车票、电子身份证等领域。

ISO/IEC 14443:这是高频RFID标签的核心技术标准,包括Type A和Type B两种协议。Type A主要用于门禁控制和电子支付系统,而Type B则提供了更高的数据传输速率和更强的安全性。

ISO/IEC 15693:该标准规定了高频标签的物理层和数据链路层,适用于物品管理和供应链跟踪等应用。

2.3 超高频(UHF)标签频率标准

超高频(UHF)RFID标签的工作频率范围为300MHz至3GHz,全球范围内常用的UHF频段为860MHz至960MHz。

ISO/IEC 18000-6:这是UHF RFID标签的核心标准,包括Type A、Type B和Type C三种协议。Type A主要在美国和加拿大使用,Type B在日本使用,而Type C则是EPCglobal起草的,具有更高的性能和更强的抗干扰能力。

国家标准:在中国,UHF RFID标签的使用遵循国家标准,如GB/T 29768-2013规定了800/900MHz空中接口协议,明确了UHF标签的技术要求和测试方法。

2.4 微波标签频率标准

微波RFID标签的工作频率范围为3GHz至30GHz,常见的工作频率有2.45GHz和5.8GHz。

ISO/IEC 18000-4:该标准规定了2.45GHz频段的RFID标签的物理接口、协议和命令以及防碰撞方法。

ISO/IEC 18000-7:适用于433.92MHz的有源电子标签,规定了读写器与标签之间的物理接口、协议和命令以及防碰撞方法。

三、RFID标签国际标准

3.1 ISO/IEC 18000系列标准

ISO/IEC 18000系列标准是RFID领域中最广泛应用的国际标准,涵盖了从低频到超高频的多种频段,每个部分都针对不同的频段和应用场景,详细定义了RFID系统的通信协议和接口。

3.1.1 ISO/IEC 18000-1 概述与通用参数

ISO/IEC 18000-1定义了所有ISO/IEC 18000系列标准的总体框架和通用要求,提供了RFID系统的一般特性和定义。这一部分是整个系列标准的基础,为其他各部分提供了参考和指导。

3.1.2 ISO/IEC 18000-2 低频(LF)空中接口

ISO/IEC 18000-2专注于低频RFID系统(如125 kHz和134.2 kHz),通常用于动物识别和近距离应用。该标准规定了在标签和读写器之间通信的物理接口,读写器应具有与Type A(FDX)和Type B(HDX)标签通信的能力;规定了协议和指令以及多标签通信的防碰撞方法。

3.1.3 ISO/IEC 18000-3 高频(HF)空中接口

适用于高频RFID系统(13.56 MHz),广泛应用于图书馆管理、门禁控制和支付卡。该标准定义了标签和读取器之间的通信协议,包括Type A和Type B两种协议,两者在数据传输速率和安全性方面有所不同。

3.1.4 ISO/IEC 18000-4 微波频段空中接口

这一部分针对微波频段的RFID系统,适用于需要高数据速率和较长通信距离的应用,如实时定位系统(RTLS)。ISO/IEC 18000-4规定了读写器与标签之间的物理接口、协议和命令以及防碰撞方法。

3.1.5 ISO/IEC 18000-6 超高频(UHF)空中接口

ISO/IEC 18000-6是应用最广泛的部分之一,涵盖了860 MHz到960 MHz的频段,适用于供应链、物流和资产跟踪。该标准包含Type A、Type B和Type C三种无源标签的接口协议,通信距离最远可以达到10m。其中Type C是由EPCglobal起草的,并于2006年7月获得批准,它在识别速度、读写速度、数据容量、防碰撞、信息安全、频段适应能力、抗干扰等方面有较大提高。

3.1.6 ISO/IEC 18000-7 433 MHz空中接口

针对433 MHz频段的RFID系统,适用于军事和物流领域的长距离跟踪和监控。ISO/IEC 18000-7规定了读写器与标签之间的物理接口、协议和命令以及防碰撞方法。有源标签识读范围大,适用于大型固定资产的跟踪。

3.2 EPCglobal标准体系

EPCglobal标准体系是面向物流供应链领域的一个重要国际标准体系,可以看作是一个应用标准。EPCglobal的目标是解决供应链的透明性和追踪性,透明性和追踪性是指供应链各环节中所有合作伙伴都能够了解单件物品的相关信息,如位置、生产日期等信息。

3.2.1 EPC编码标准

EPCglobal制定了EPC编码标准,它可以实现对所有物品提供单件唯一的标识。EPC编码系统为每一个标签分配一个唯一的电子产品代码(EPC),用于标识单个物品。EPC编码的结构包括公司前缀、产品类型和序列号,确保了全球范围内的唯一性。

3.2.2 Class 1 Generation 2 (Gen 2) 标准

EPCglobal Class 1 Generation 2 (Gen 2)标准是超高频(UHF)RFID的核心标准,覆盖了860 MHz到960 MHz的频段。Gen 2标签通常用于供应链管理和零售库存跟踪。该标准具有更安全的密码保护机制,它的32位密码保护比Gen1协议标准的8位密码更安全。在管理性能方面,Gen2的超高频工作频段为860-960MHz,适合欧洲、北美、亚洲等国家和地区的无线电管理规定,为RFID的射频通信适应不同国家与地区的无线电管理创造了全球范围的应用环境条件。

3.2.3 信息共享标准

EPCglobal非常强调供应链各方之间的信息共享,为此制定了信息共享的物联网相关标准,包括EPC中间件规范、对象名解析服务ONS(Object Naming Service)、物理标记语言PML(Physical Markup Language)。这些标准从信息的发布、信息资源的组织管理、信息服务的发现以及大量访问之间的协调等方面作出规定。

3.3 UID和EPC相关标准

日本UID和EPCglobal在RFID领域有着各自的标准体系,它们在编码、空中接口协议以及信息共享等方面有所不同。

3.3.1 UID编码体系

日本UID制定了uCODE编码体系,既能兼容日本已有的编码体系,同时也可兼容国际其他的编码体系。uCODE的不同之处在于能够继续使用在流通领域中常用的“JAN代码”等现有的代码体系。uCODE使用泛在ID中心制定的标识符对代码种类进行识别。

3.3.2 UID空中接口协议

UID在空中接口方面积极参与ISO的标准制定工作,也尽量考虑与ISO相关标准兼容。UID的RFID标准体系在我国的RFID业界应用不是很多,在全球影响力也远不如ISO/IEC和 EPCglobal的RFID标准体系。

3.3.3 UID信息共享

与EPCglobal类似,UID也强调信息共享的重要性,并制定了相关的标准以支持信息的组织管理和服务发现。UID的信息共享标准主要依赖于日本的泛在网络,它可以独立于因特网实现信息的共享。

3.3.4 UID与EPC的主要区别

UID和EPC的主要区别在于编码标准、信息检索功能以及使用的频段。EPCglobal使用EPC编码,代码为96位,而日本UID使用uCode编码,代码为128位。uCode的不同之处在于能够继续使用在流通领域中常用的“JAN代码”等现有的代码体系。此外,UID还设想了不通过互联网就能够检索商品详细信息的功能,这一点与EPCglobal依赖网络检索的方式有所不同。在频段使用上,日本的电子标签采用的频段为2.45GHz和13.56MHz,而EPC标准侧重于物流管理、库存管理等。

467

467

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?