一、红细胞

(—)红细胞的数量与形态

红组胞是血波中数量最多的血细胞,我国成年男性为40.55)×109n, 成年女性为(3.5~5.0)×10L。

正常成熟的红细胞无细胞核,直径为7-8m, 形如双国国膜状,边缓厚,中央薄,胞质内含有血红蛋白(hemoglobin, Hb), 因而使血液呈红色。

(二) 红细胞的生理特性

1.红细胞的可塑变形性 血液中的红细胞在通过直径比它还小的毛细血管和血窦孔隙时可改变其形状,通过后仍恢复原形,此特性称可塑变形性(plastic deformation)。

红细胞的变形能力取决于其表面积与体积的比值,比值越大,变形能力越强。正常双凹圆碟形的红细胞变形能力大于异常球形红细胞的变形能力,衰老、受损红细胞的变形能力常常降低。

2.红细胞的渗透脆性 正常状态下,红细胞内的渗透压与血浆渗透压大致相等, 使红细胞保持正常的大小和形态。如将红细胞置于等渗溶液(0.9% NaCl)中,它能保持正常的大小和形态。但将红细胞悬浮于一系列浓度递减的低渗 NaCl溶液中,由于细胞内外渗透压的差别,水将渗透到细胞内,使红细胞膨胀甚至破裂。

血红蛋白释放入溶液中,称为溶血(hemolysis)。红细胞在低渗溶液中发生膨胀破裂的特性称为红细胞的渗透脆性(osmotic fragility)。

一般情况下,在0.42%的NaCl 溶液中即有部分红细胞开始破裂,在0.35% 或更低浓度的 NaCI溶液中,则全部红细胞都发生破裂。临床上以0.45% NaCI 到0.3% NaC1浴液为正常人红细胞的脆性范围。如果红细胞放在高于 0.45% NaC1溶液中时即出现破裂,表明红细胞的脆性大;相反,红细胞放在低于0.4% NaCI溶液中时才出现破裂,表明红细胞的脆性小。

3.红细胞的息浮稳定性 正常红细胞有能相对稳定地悬浮在血浆中而不易下沉的特性,称为红细胞的悬浮稳定性(suspension stabiliy)。

将与抗凝剂混匀的血液置于血沉管中,垂直静置,由于红细胞的密度大于血浆,红细胞将逐渐下沉。在单位时间内红细胞沉降的距离,称为红细胞沉降率(erythrocyte sedimentation rate, ESR)。用魏氏法检测,男性的正常值为0~15mmh, 女性的正常值为0~20mm/h。红细胞沉降愈快,其悬浮稳定性愈小。

红细胞能相对稳定地悬浮于血浆中,是由于红细胞与血浆之间的摩擦力阻碍红细胞下沉。正常双四圆碟形的红细胞,由于其表面积与体积的比值较大,所产生的相对摩擦力也较大,故红细胞下沉缓慢。

在某些疾病时(如活动性肺结核、风湿热等), 红细胞彼此能较快地以凹面相贴,称之为红细胞叠连(rouleaux fomation)。 红细胞叠连后,红组胞团块的总表面积与总体积之比减小, 摩擦力相对减小,血沉加快。

次定红细胞叠连形成快慢的因素不在于红细的本身,而主要与血浆蛋白的种类及含量有关。通常血浆中纤维蛋白原、球蛋白及胆周醉含量增高时,红细胞沉降率加快;反之,血浆中白蛋白、卵磷脂的含量增高时,红细胞沉降率减慢。

(三)红细胞的生理功能

红细胞的主要功能是运输O2和CO2这两项功能都是通过红细胞中的血红蛋白来实现的。血红蛋白是红细胞内含量最多的蛋自成分,占细胞重量的32%,我国成年男性血液中的血红蛋白含量为120-160gL, 女性为110-150gL。如果红细胞破裂,血红蛋白释放出来,溶解于血浆中,即丧失其运输O2和 CO2的功能。

二、白细胞

(一)白细胞的形态、数量和分类

白细胞无色,呈球形,有细胞核。正常成人血液中白细胞数在(4.0~10)×10元的范围内。白细胞可分为中性粒细胞(neurophil)、 嗜酸性粒细胞(eosinophil)、晴碱性粒细胞(basophil)、单核细胞(monocyte)和淋巴细胞(1ymphocyte)五类。前三者因其胞质中含有嗜色颗粒,又总称为粒细胞(granulocyte)。

(二)白细胞的生理特性

除淋巴细胞外,白细胞都能伸出伪足做变形运动。通过这种运动,白细胞可以通过毛细血管的内皮间隙,从血管内渗出,这一过程称为白细胞渗出(diapedesis)。白细胞还具有朝向某些化学物质发生运动的特性,称为趋化性(chemotaxis)。从血管内渗出的白细胞可在组织间隙中定向游走至具有某些特殊化学物质的炎症部位, 将细菌等异物吞噬、杀灭和消化。

(三)白细胞的生理功能

不同种类白细胞具有不同的生理功能,它们是机体防御系统的一个重要组成部分。

1.中性粒细胞 中性粒细胞具有很强的吞噬酒性,能吞噬人侵的细菌、病毒、寄生虫、抗原抗体复合物、衰老的红细胞及一些坏死的组织碎片等。中性粒细胞内的颗粒为溶酶体,内含多种水解酶,可分解已杀死的病原体或其他异物。血液中的中性粒细胞数减少到1×10L时,机体抵抗力就会降低,容易发生感染。

2.嗜酸性粒细胞 嗜酸性粒细胞的主要作用是限制嗜碱性粒细胞和肥大细胞在超敏反应中的作用;参与对蠕虫的免疫反应。在患有超敏反应及寄生虫病时, 其数量明显增加,如感染裂体吸虫病时,嗜酸性粒细胞可达90%。

3.嗜碱性粒细胞 嗜碱性粒细胞的颗粒内含有组胺和肝素。当这类细胞被活化时,释放颗粒中的物质,还可释放合成慢反应物质等。组胺可改变毛细血管的通透性,肝素具有抗凝血作用, 超敏性慢反应物质是一种脂类分子,能引起平滑肌收缩,与机体发生超敏反应有关。嗜碱性粒细胞存在于结缔组织和黏膜上皮时,称肥大细胞,其结构和功能与嗜碱性粒细胞相似。

4.单核细胞 单核细胞由骨髓生成,进入血液时仍是未成熟细胞。在血液内仅生活 2~3天,即进入肝、脾、肺和淋巴等组织,此时细胞的体积增大,细胞内溶酶体和线粒体的数目增多,发育为成熟的巨噬细胞(macrophage)。巨噬细胞比中性粒细胞具有更强的呑噬和消化能力。但其吞噬对象主要为进入细胞内的致病物,如病毒、疟原虫和细菌等。单核-巨噬细胞也在特异免疫应答的诱导和调节中起关键作用。此外,激活的单核-巨噬细胞还能合成和释放多种细胞因子,参与对其他细胞生长的调控。

5. 淋巴细胞 淋巴细胞也称免疫细胞,参与机体的特异性免疫反应。根据细胞生长发育的过程、细胞表面标志和功能的差异,将其分为T淋巴细胞和B淋巴细胞。T细胞主要与细胞免疫有关,B细胞主要与体液免疫有关。

三、血小板

(一)血小板的数量和形态

血小板是从骨相成熟的巨核细胞胞质裂解脱落下来的具有生物活性的小块胞质。我国健康人的血小板数为(100-300)×10^9/L。血小板体积很小,直径为2-3um, 正常时呈双面微凸圆盘状,受刺激激活时可伸出伪足。血小板无细胞核,但有完整的细胞膜。血小板细胞质内含有多种细胞器:线粒体、a颗粒、致密体(储存5-经色胺)、类溶酶体和各种分泌小泡。

血小板数目可随机体的功能状态发生一定变化,如饭后和运动后其数量增加, 疾病时可减少,若血小板减少到50×10^9/L以下时,机体容易发生出血现象。

(二)血小板的生理功能

1.维持血管内皮的完整性 同位素示踪实验证实,血小板可沉着于血管内壁上,与内皮细胞相互粘连与融合,从而维持内皮的完整性。而且,血小板还可以通过释放血小板源性生长因子促进血管内皮细胞、血管平滑肌细胞和成纤维细胞增殖,有利于受损血管的修复。

2.参与生理性止血和血液凝固过程 血小板在生理止血过程中发挥着重要作用,血小板表面还可吸附血浆中多种凝血因子,使局部凝血因子浓集,并释放多种与凝血有关的因子而参与凝血。

四、血细胞的生成与破坏

(一) 造血过程及调节

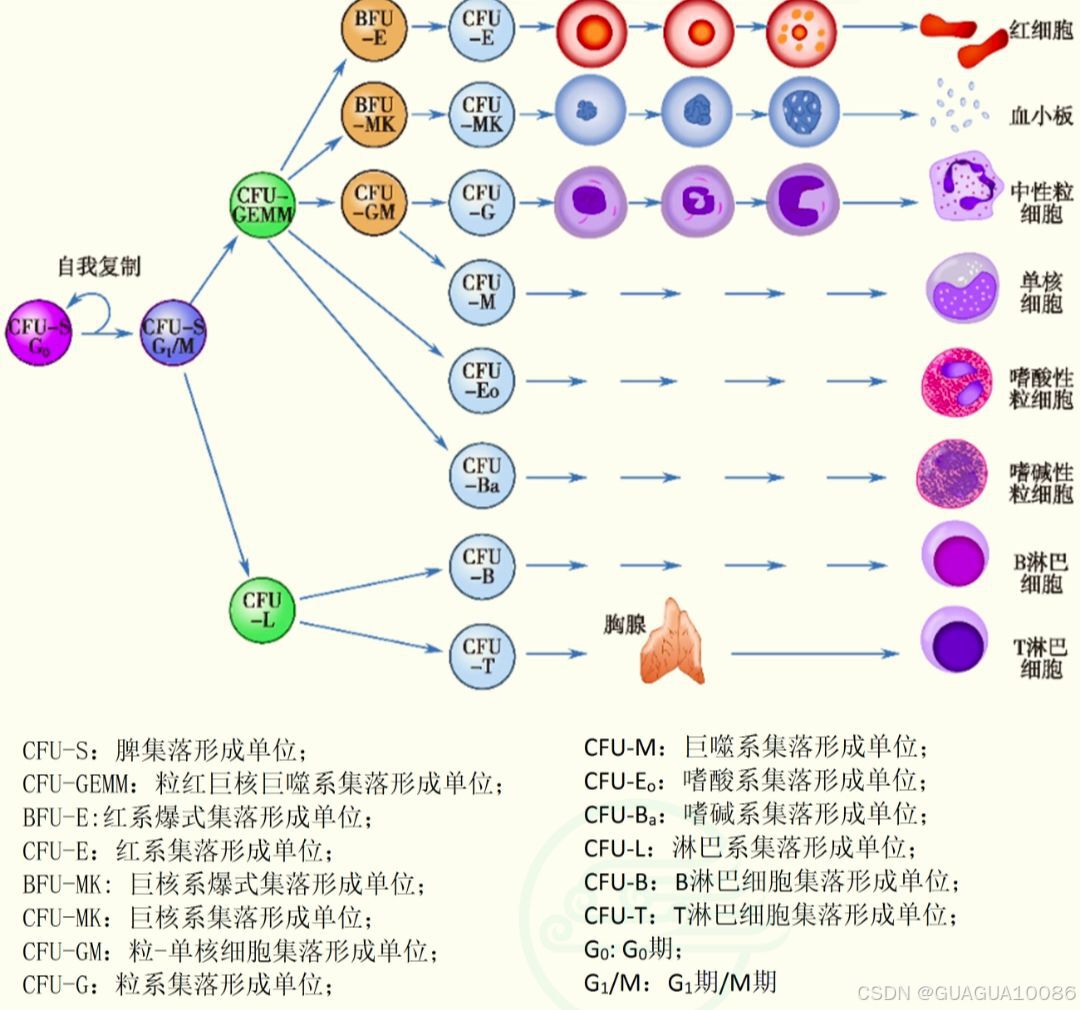

血细胞在造血器官中产生并发育成熟的过程称为造血(hemopoiesis)。各种血细胞均起源于造血干细胞(hemopoietic stem cel)。根据造血过程中细胞的形态和功能特征,可将造血过程分为造血干细胞、造血祖细胞(hematopoietic progenitor cell)和前体细胞(precursor cell)3个阶段,最后发育为各类血细胞。定向祖细胞只能定向分化为一种血细胞;前体细胞在形态学上已是可以辨认的各系幼稚细胞,这些幼稚细胞再经历原始、幼稚(又分早、中、晚三期)及成熟三个发育阶段,最后发育成熟。

(二)红细胞的生成与破坏

红细胞生成过程中,需要有足够的蛋白质、铁、叶酸及维生素B12。

铁是合成血红蛋白的必需原料,机体缺铁时,可使血红蛋白合成减少,引起低色素小细胞性贫血;

叶酸和维生素B12,是合成 DNA 所需的重要辅酶,缺乏时 DNA合成减少, 幼红细胞分裂增殖减慢,细胞体积增大,导致巨幼红细胞性贫血。

红系祖细胞向红系前体细胞的增殖分化是红细胞生成的关键环节。体液调节是红细胞生成调节的主要方式。促红细胞生成素(erythropoietin, EPO)是红细胞生成的主要调节物, EPO 可与红系祖细胞表面的促红细胞生成素受体(erythropoietin receptor, EPOR)结合,促进晚期红系祖细胞增殖分化,诱导红系祖细胞向原红细胞分化,还可加速幼红细胞的增殖和血红蛋白的合成,促进网织红细胞成熟并释放入血液循环;其他激素如雄激素、甲状腺激素和生长激素也可促进红细胞生成,雌激素则对红细胞生成起抑制作用。

正常人红细胞在血液中的平均寿命约 120天。每天约有0.8%的衰老红细胞在脾、肝和骨髓中被破坏,并由单核-巨噬细胞清除。

(三)白细胞的生成与破坏

白细胞也起源于骨髓中的造血于细胞,经历定向祖细胞及可识别前体细胞阶段,然后分化为成熟白细胞。白细胞的增殖和分化受到一组造血生长因子(hematopoietic growth factor, HGF)的调节,包括粒细胞-巨噬细胞集落刺激因子、粒细胞集落刺激因子、巨噬细胞集落刺激因子等。

乳铁蛋白和转化生长因子书等可抑制自细胞的生成,与促白细胞生成的刺激因子共同维持正常的白细胞生成过程。不同类型白细胞的寿命不同,中性粒细胞进人组织4-5天后即衰老死亡或经消化道排出, 若吞噬过量细菌后则释放溶酶体酶而发生“自我溶解”。单核细胞在血液中停留 2-3天,然后进入组织,并发育成为巨噬细胞,在组织中可生存约3个月。淋巴细胞的寿命较难准确判断,因为这种细胞经常往返于血液-组织液-淋巴液之间。

(四)血小板的生成与破坏

骨髓中的造血千细胞首先分化为巨核系祖细胞,经历原始巨核细胞、幼巨核细胞发育为成熟的巨核细胞。巨核细胞核内 DNA 合成时,细胞并不分裂,从而使核内的 DNA 含量增加十几倍,成为多倍体。

在巨核细胞的发育过程中,细胞膜向胞质内四陷,并将整个细胞质分隔成许多小区,最后各小区之间相继断裂,形成游离的血小板。从原始巨核细胞到释放血小板人血需8~10天。进入血液的血小板23在外周血中循环, 其余储存在脾和肝胜。血小板的生成受多种刺激因子和抑制因子的调节,血小板生成素(thrombopoietin, TPO)和巨核细胞集落刺激活性物质是两种主要的刺激因子。抑制血小板生成的因子主要来自于血小板本身,如血小板因子4、转化生长因子邦等。

血小板进入血液后,平均寿命只有7~14天,且只在开始的两天具有生理功能。衰老的血小板在脾、肝和肺组织中被吞噬破坏。此外,有的血小板在执行功能时被消耗,如融入血管内皮细胞,或者在生理止血过程中发生聚集后,其本身解体并释放出全部活性物质。

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?