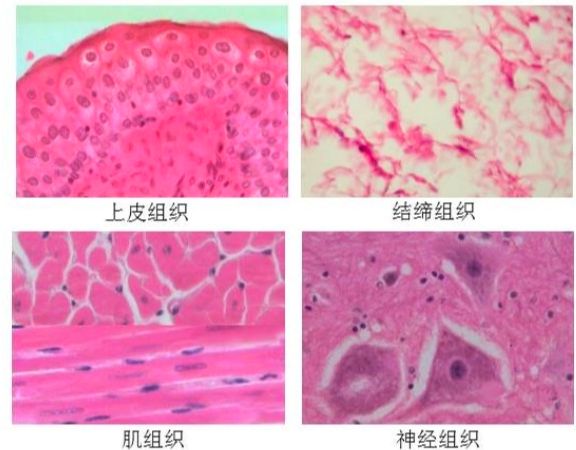

组织由细胞和细胞外基质组成,是构成器官的基本成分。

一、上皮组织

上皮组织(epithelial tissue),由形态规则、排列密集的上皮细胞与少量细 本组织概述购外基质组成。上皮组织具有极性,朝向体表或器官腔面的一侧称游离面,通过基膜与深层的结缔组织相连的一侧称基底面。上皮组织内有丰富的神经末梢,可感受各种刺激。

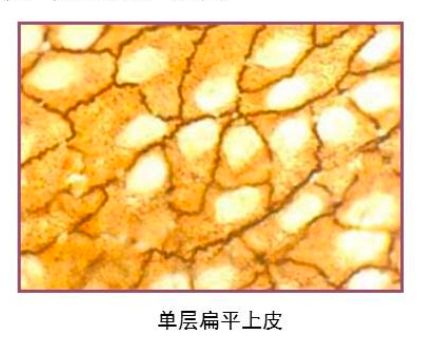

被覆上皮(covering epithelium)覆盖在人体外表及衬贴于体内管、空、囊的腔面,主要具有保护功能。

1、单层扁平上皮(simple squamous epithelium)又称单层鳞状上皮,由一层扁平细胞构成,细胞呈多边形或扁形,细胞边缘呈锯齿状,核呈扁圆形,位于中央。衬于心、血管和淋巴管腔面者称内皮;分布在心包膜、胸膜和腹膜表 结缔组织面者称间皮。该上皮的主要功能为润滑作用。

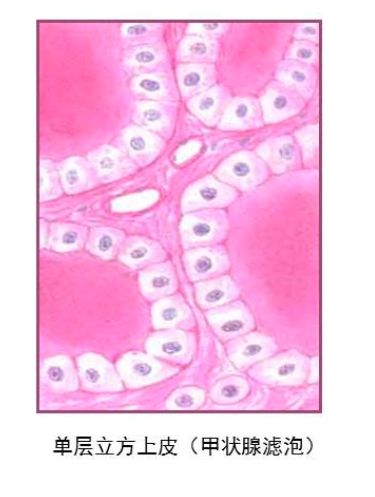

2、单层立方上皮(simple cuboidal epithelium) 由一层立方形细胞组成,细胞呈多边形或立方形,核圆,位于中央,主要分布于甲状腺滤泡、肾小管等处,有分泌和吸收功能。

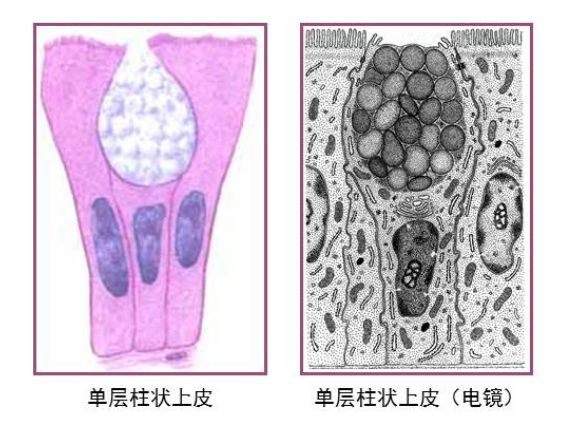

3、单层柱状上皮(simple columnar epithelium)由一层棱柱状细胞组成,细胞呈多边形或柱状,核椭圆,位于细胞基底部。这类上皮分布于胆囊、胃、肠黏膜和子宫内膜及输卵管黏膜等处,具有吸收和分泌功能。在肠黏膜的柱状细胞之间还散在有杯状细胞,可分泌黏液,以润滑和保护上皮。

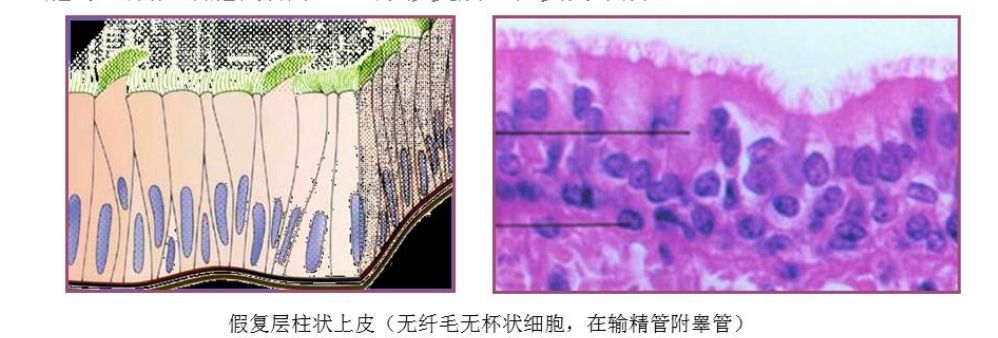

4.假复层纤毛柱状上皮(pseudostratified ciliated columnar epithelium)由梭形、锥形、柱状和杯状细胞组成,以柱状细胞最多,游离面有纤毛。主要分布于呼吸道黏膜,有保护和分泌功能。

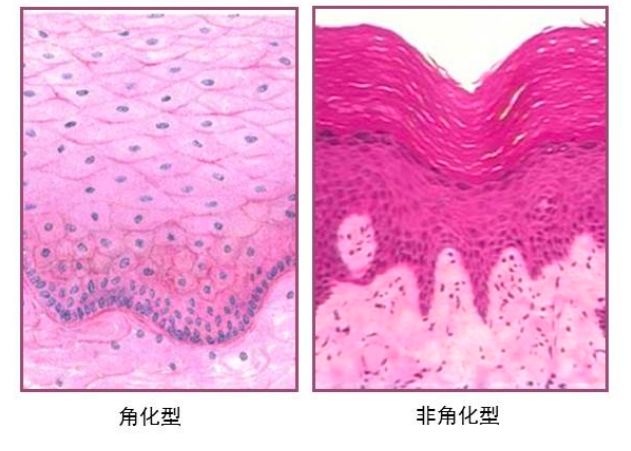

5.复层扁平上皮(stratified squamous epithelium)由多层细胞组成,基底层为矮柱状或立方形细胞,中间层为多边形和梭形细胞,表层为数层扁平鳞状细胞,故又称复层鳞状上皮。复层扁平上皮具有很强的机械性保护作用,受损伤后有很强的再生修复能力。

6.变移上皮(transitional epithelium)由多层细胞组成,细胞层数和形状可随所在器官容积的大小而变化。主要分布在肾盂、输尿管和膀胱等处。

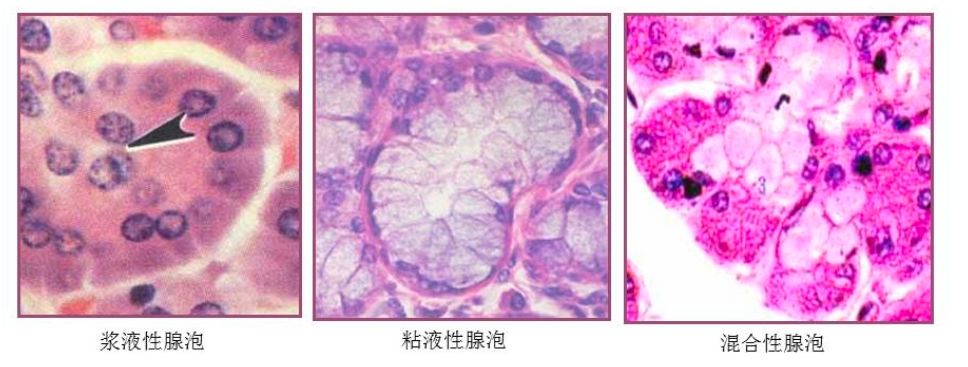

以分泌功能为主的上皮细胞称腺上皮(glandular epithelium);以腺上皮为主构成的器官称腺(gland)。 其分泌物经导管排至体表或器官腔内的称外分泌腺(exocrine gland);有的腺无导管,分泌物直接释放入血,称内分泌腺(endocrine gland)。胰腺同时具有外分泌腺和内分泌腺的功能,既可以分泌胰液通过导管排入肠腔,又可以分泌胰岛素直接释放入血。

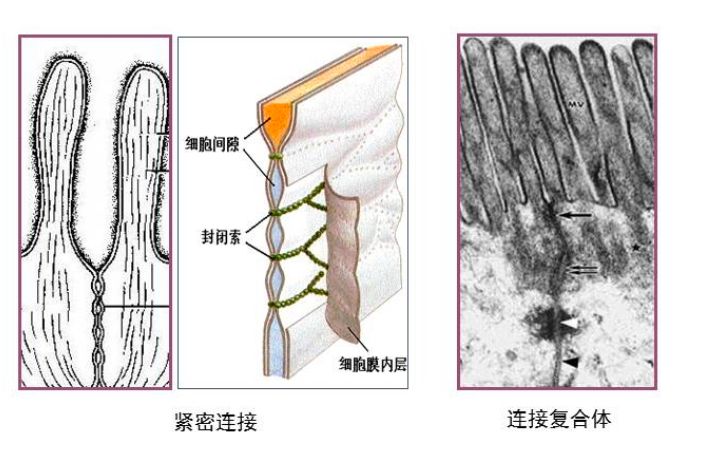

上皮细胞排列紧密,形成多种细胞连接(cell junction)。常见的有紧密连接、中间连接、桥粒和缝隙连接等。当有两种或两种以上的细胞连接同时存在时,称连接复合体。

二、结缔组织

结缔组织(connectivetissue)由细胞和细胞外基质组成。结缔组织起源于胚胎时期的间充质,间充质细胞在胚胎时期可分化为各种结缔组织、血管内皮和平滑肌纤维等。结缔组织分布广泛,具有支持、连接、充填、营养、保护、修复和防御等功能。

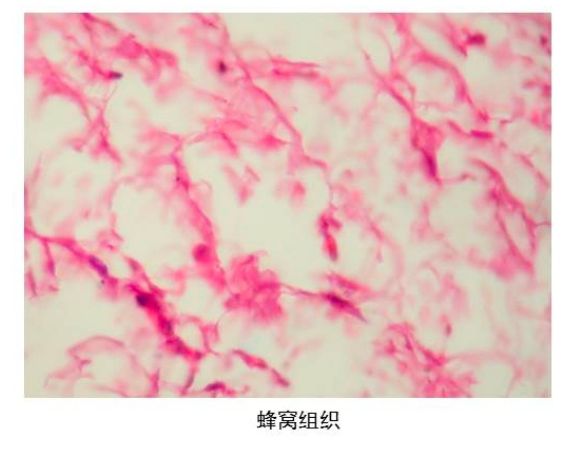

1、疏松结组织 (loose connective tissue),又称蜂窝组织(areolar tissue),主要由多种细胞和细胞外基质成分构成。细胞有成纤维细胞、巨噬细胞、浆细胞、肥大细胞、脂肪细胞和未分化的间充质细胞等。间质主要由胶原纤维、弹性纤维、网状纤维等多秘纤维和基质组成。

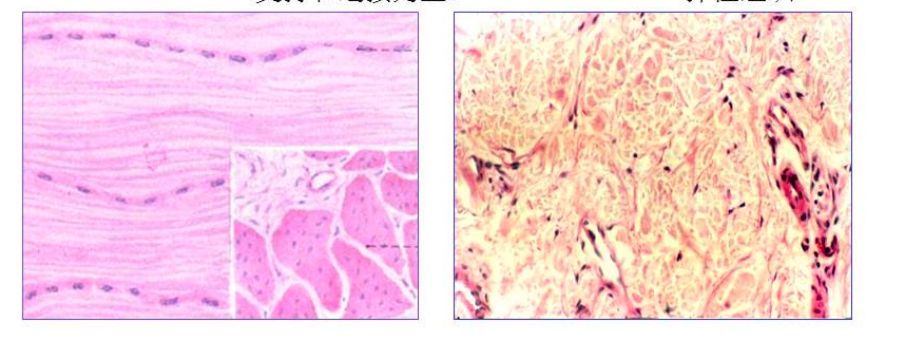

2、致密结缔组织(dense connective tissue)以纤维为主要成分,细胞和基质成分很少,以支持和连接为主要功能。依据纤维的性质和排列方式分为规则致密结缔组织、不规则致密结缔组织和弹性组织。规则致密结缔组织主要构成韧带、肌腱和腱膜。不规则致密结缔组织主要见于真皮、硬脑膜、巩膜及内脏器官的被膜等处。弹性组织以弹性纤维为主,主要见于项韧带、黄韧带及弹性动脉的中膜。

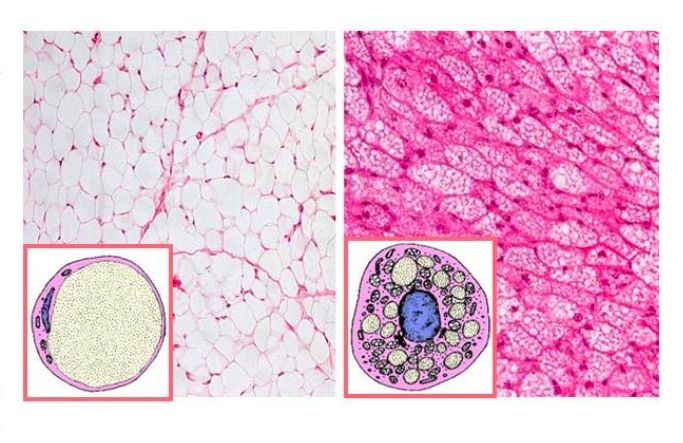

3、脂肪组织(adipose tissuc)由大量脂肪细胞聚集而成,被疏松结缔组织分隔成许多脂肪小叶,分为白色(黄色)脂肪组织和褐色脂肪组织。前者主要分布于皮下、腹腔、盆腔和骨髓腔等处,可为机体活动提供化学能。后者主要分布于新生儿的肩胛间区、颈后、肾脏周围等区域,能为机体提供热能。正常成年男性脂肪含量占体重的10%~20%,正常成年女性脂肪含量占体重的15%~25%。

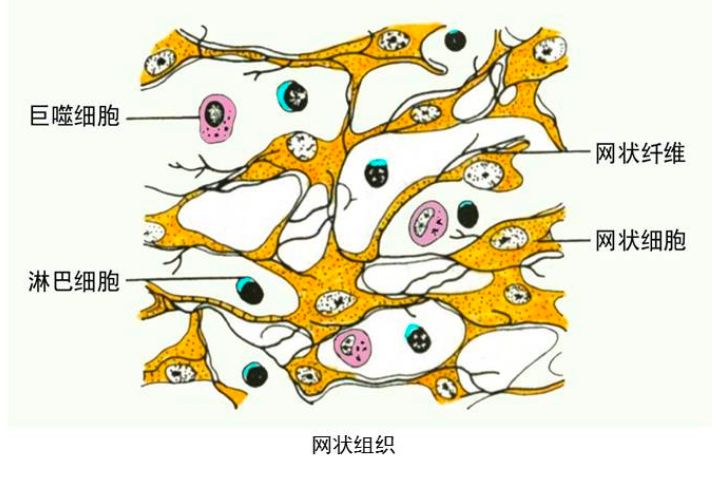

4、网状组织(reticular tissue)由网状细胞、网状纤维和基质构成。网状细胞体积较大,呈星状,核大且染色浅,胞质呈弱嗜碱性。网状纤维由网状细胞产生,交织成网状细胞可依附的支架,是构成淋巴组织、淋巴器官和造血器官的基本成分。

5、 软骨(cartilage)是一种器官,由软骨组织及周围的软骨膜构成。软骨较硬,略有弹性,是胚胎早期的主要支架成分。软骨组织为固态的结缔组织,由软骨细胞(chondrocyte)、基质及纤维构成。电镜下软骨细胞的胞质内含丰富的粗面内质网和发达的高尔基复合体,有合成纤维和基质的功能。基质的主要成分为蛋白多糖和水,纤维成分埋于基质中,使软骨具有一定的韧性和弹性。软骨表面有软骨膜,为致密结缔组织。软骨有3种类型,分别为透明软骨、纤维软骨和弹性软骨。软骨的生长方式有2种:软骨膜下生长和软骨内生长。

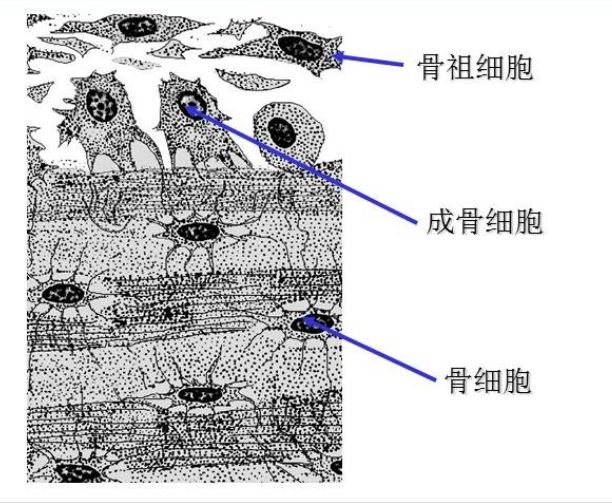

6、骨组织(osseous tissue):是坚硬的结缔组织,由细胞和钙化的细胞外骨基质构成。骨组织的细胞主要包招骨祖细胞、成骨细胞、骨细胞及破骨细胞四大类型

- 骨祖细胞是一种干细胞可增殖分化为成骨细胞。

- 成骨细胞产生胶原纤维和基质,形成类骨质,类骨质钙化为骨基质。成骨细胞被埋于骨基质中,转变为骨细胞。

- 骨细胞具有一定的溶骨和成骨作用、参与调节钙、磷平衡。

- 破骨细胞可释放溶酶体酶和乳酸等,有溶解和吸收骨基质的作用。

骨膜是被覆于除关节面以外的骨外表面及内表面的一层膜。在外表面的称骨外膜,分为两层,外层主要是粗大的胶原纤维束,内层疏

松,含骨祖细胞。在骨髓腔面、骨小梁表面、中央管及穿通管的内表面的称为骨内膜。

骨基质(bone matrix):由有机成分和无机成分组成。有机成分约占骨组织重量的35%,含有大量胶原纤维和少量蛋白多糖及其复合物,使骨质具有韧性。无机成分主要为骨盐,使骨质坚硬,约占骨组织重量的65%,其化学结构为经基磷灰石结晶。骨盐沉着于呈板层状排列的胶原纤维上,形成坚硬的板状结构,称骨板(bone lamella)。

7、骨的发生包括膜内成骨(intramembranous ossification)和软骨内成骨(endochondral ossification)。

8、骨的老化:骨组织具有较明显的年龄变化,从50岁开始,骨无机质逐渐减少,钙的含量降低。骨有机质中的蛋白多糖明显减少,胶原蛋白增多,胶原纤维增粗且排列变得不规则,骨密质萎缩变薄,骨松质中骨小梁减少并变细,以致骨密度降低,骨组织呈多孔、疏松状态。由于骨的弹性减弱,脆性增大,抗压力降低,老年人和妇女绝经期后易发生骨折或压缩性变形等,属于原发性骨质疏松症。继发性骨质疏松症则是由某些疾病或药物所引起。

三、肌组织

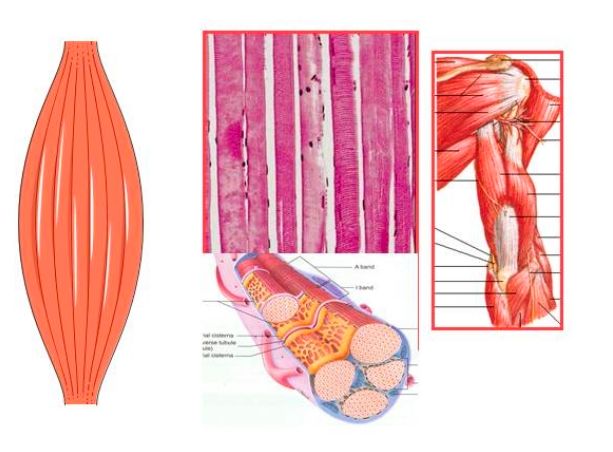

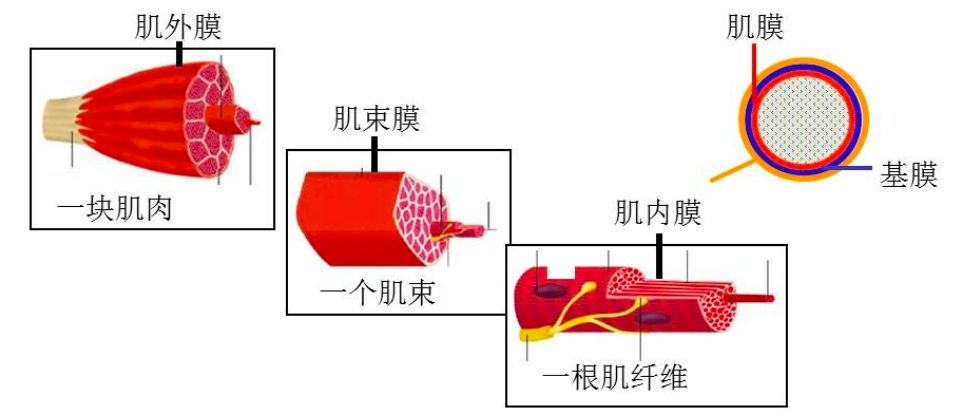

肌组织(muscle tissue)由肌细胞和细胞间少量的结缔组织组成。肌细胞细长,呈纤维状,又称肌纤维。肌细胞膜与细胞外的基膜统称为肌膜;肌纤维内的光面内质网,称肌浆网。按其结构和功能分为横纹肌(striated muscle)与平滑肌(smooth muscle)。横纹肌按其所处位置又可分为骨骼肌与心肌。

1、骨骼肌(skeletal muscle)借肌腱附着于骨骼,属随意肌。在光镜下骨骼肌纤维呈长圆柱形,沿肌纤维的纵轴,可见明、暗相间的横纹。细胞核呈扁椭圆形,核染色质少,着色较浅(图2-22)。致密结缔组织包裹整块肌肉形成肌外膜(epimysium);肌外膜的结缔组织深入肌内,分隔与包围大小不等的肌束形成肌束膜(perimysium);包绕在每条肌纤维周围的网状纤维膜为肌内膜(endomysium)。

2、 心肌(cardiac muscle)主要分布于心壁和邻近心的大血管根部,其收缩具有自动节律性,属不随意肌。心肌纤维为短圆柱状,有分支,相互连接成网,细胞连接处的结构,称闰盘(intercalated disk)。

3、平滑肌(smooth muscle)广泛分布于血管、淋巴管的肌层、内脏器官,其收缩不受意识支配,属不随意肌。平滑肌纤维呈梭形,一般长为200um,有肌丝,但无横纹。收缩时可扭曲成螺旋形。

四、神经组织

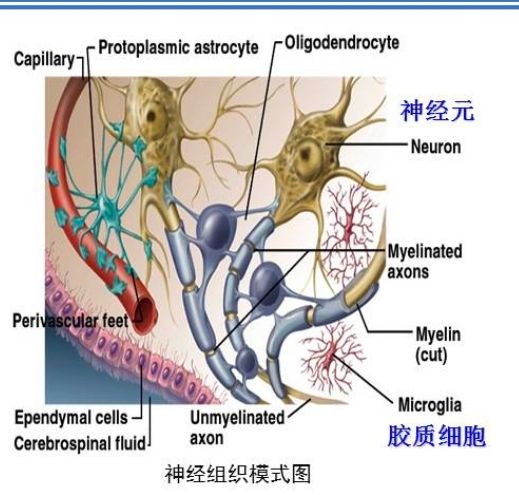

神经组织(nervous tissue)由神经细胞(nerve cell)和神经胶质细胞(neuroglial cell)构成。神经细胞通过突触形成联系,组成复杂的神经网络,对各种生理功能发挥神经调节作用。神经胶质细胞对神经元起支持、营养、保护及修复等作用。

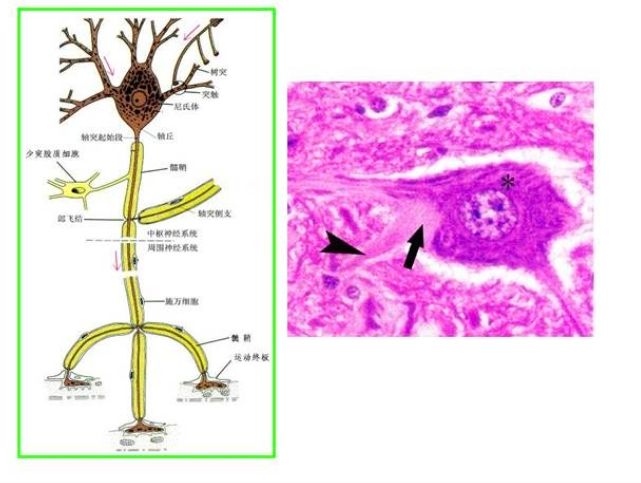

神经细胞又称神经元(neuron),其形态多样,可分为胞体和突起两部分。

1、胞体 神经元的胞体是细胞营养和信息整合的中心,可呈圆形、锥体形、星形、梭形等。细胞核位于胞体中央,常染色质多,染色浅,常呈空泡状,核仁大而圆,核被膜明显。细胞质又称核周质,其中除具有高尔基复合体、线粒体、溶酶体、光面内质网和脂褐素等外,还具有特征性结构尼氏体和神经原纤维。

- 尼氏体(Nissl body)在光镜下呈嗜碱性颗粒或斑块,分布于核周和树突内。电镜下尼氏体为粗面内质网和游离核糖体,能合成结构蛋白和分泌蛋白以及产生神经递质的相关酶类。神经递质(neurotransmitter)是神经元合成的,充当信使作用的特定化学物质。

- 神经原纤维(neurofibril)在镀银标本上,呈棕黑色细丝,在胞体内交织成网,参与构成神经元的细胞骨架,也参与了营养物质、神经递质等的运输。

2、突起 神经元的突起可分为树突(dendrite)和轴突(axon)。树突内的结构与核周质基本相似,树突短,分支多,分支上可见大量的树突棘(dendritic spine),树突和树突棘扩大了神经元接受刺激的表面积。与树突形态相比,轴突细长,分支少,每个神经元只有1个轴突。胞体发出轴突的部位称轴丘(axonhillock)。轴突的功能主要是将神经冲动传至神经末梢。

3、神经胶质细胞又称神经胶质(heuroglia),其数量比神经完多。在镀银标本上,胶质细胞也具有突起,但无树突与轴突之分,也不能传导神经冲动。

中枢神经系统的胶质细胞分为:星形胶质细胞、少突胶质细胞、小胶质细胞与室管膜细胞。

- 星形胶质细胞(astrocyte)是胶质细胞中体积最大的一种,胞体发出许多突起,有些突起末端膨大形成脚板,贴附于毛细血管壁上,主要起支持和绝缘作用。

- 少突胶质细胞(oligodendrocyte)的突起末端呈叶片状,包绕轴突形成中枢神经系统有髓神经纤维的髓鞘。

- 小胶质细胞(microglia)属单核吞噬细胞系统的成员,激活后具有吞噬能力。

- 室管膜细胞(ependymal cell)为脑室和脊髓中央管内表面的单层立方形或柱状上皮样细胞,参与脉络丛的构成。

周围神经系统的胶质细胞有2种:施万细胞(Schwann cell)是周围神经系统的髓鞘形成细胞;卫星细胞是神经节内包裹神经元胞体的一层扁平或立方形细胞,对神经元有营养和保护作用。

4、神经纤维(nerve fiber)由神经元的长轴突及包绕在其外面的胶质细胞构成, 分为有髓神经纤维(myelinated nerve fiber)和无髓神经纤维(unmyelinated nerve fiber)。

- 有髓神经纤维 在周围神经系统中,多数是有髓神经纤维。光镜下,有髓神经纤维的中央为神经元的轴索 其外句有髓鞘和神经膜。壁踏和神经膜早节段性 相邻两个节段之间无髓鞘的狭窄处,称为郎飞结(node of Ranvier)。两个郎飞结之间的一段神经纤维,称为结间体(internode),每个结间体的外周部分即是一个施万细胞,HE染色时,髓鞘呈泡沫状或网状。电镜下,髓鞘呈明暗相间的同心圆板层状,它是由施万细胞的质膜反复缠绕轴突形成的,而髓鞘外面的一层膜和基膜形成神经膜。在中枢神经系统,有髓神经纤维的髓鞘则由少突胶质细胞的突起包绕轴突而成,髓鞘外面无神经膜。

- 无髓神经纤维 由神经元的细小轴突及包在其外面的施万细胞组成,只有神经膜而无髓鞘。而中枢神经系统的无髓神经纤维裸露。

许多功能相关的神经纤维由结缔组织包绕在一起构成神经;每一条神经纤维周围的少量疏松结缔组织,称为神经内膜;包裹每束神经纤维的结缔组织,称为神经束膜;围绕在神经外面的一层致密结缔组织,称为神经外膜。

968

968

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?