在过去的五十年里,已经积累了大量关于精神分裂症中大脑结构和代谢改变的证据。在此,我们将概述这些发现,重点关注那些传统上被认为反映突触棘密度或突触活动的指标,这些指标与理解该疾病是否存在较低突触密度有关。我们进行了文献检索,以识别针对慢性或首发精神分裂症患者,或在精神病方面具有高遗传或临床风险人群的荟萃分析或其他相关研究。我们确定了18项荟萃分析,总计包含超过50,000名受试者,涵盖:结构性磁共振成像测量的脑回指数、灰质体积、灰质密度和皮层厚度、神经突方向离散度和密度成像、PET成像显示的区域葡萄糖代谢以及磁共振波谱测量的N-乙酰天门冬氨酸。我们还回顾了体外突触测量与结构性磁共振成像之间关系的临床前证据,以及突触蛋白2A(SV2A)的PET成像。这些研究表明,与对照组相比,精神分裂症与较低的灰质体积和皮层厚度、加速的灰质损失、异常的脑回形成模式,以及较低的区域SV2A水平和代谢标志物相关(效应量约为-0.11至-1.0)。主要受影响的区域包括额叶、前扣带回和颞叶皮质以及海马体。我们识别了几个限制因素,这些因素影响了对这些发现在理解突触改变方面的解释。然而,结合死后研究结果,这些发现表明精神分裂症与某些脑区的较低突触密度有关。但是,仍然存在几个证据缺口,特别是SV2A的发现是否可以推广到其他队列。本文发表在Neuropsychopharmacology杂志。

简介

精神分裂症通常是一种慢性和致残性的精神健康疾病,与阳性症状(如妄想、幻觉等精神病症状)、阴性症状(如快感缺乏、社交障碍)和认知症状(如工作记忆和执行功能障碍)相关。阳性症状通常在认知和阴性症状之后出现。

突触的过度丢失被假设会导致该疾病的发生,并可能在疾病过程中持续发生,从而导致长期残疾。这一假设有可能解释该疾病在病理生理学、流行病学和临床表现等多个方面的特点。

有两个关键的体外证据支持精神分裂症中突触密度较低的假设。首先,对精神分裂症患者的脑样本进行的死后研究被用来研究突触标记物。这包括测量突触体蛋白(被认为是突触密度的体外金标准标记物)的蛋白质和mRNA水平。荟萃分析显示,与对照组相比,患者的扣带回皮质(主要是前部)、额叶皮质和海马的突触体蛋白水平显著降低。除此之外,在精神分裂症患者的多个脑区中,与对照样本相比,突触后密度标记物也较低。使用电子显微镜和手动计数的研究也显示皮质区域的突触棘水平较低。

其次,从精神分裂症患者诱导多能干细胞(iPSCs)培养的神经元研究调查了突触标记物,通常是相对于非同源对照细胞系。这些研究显示分支和突触形成受损,并提供了与精神分裂症基因型相关的体外突触过度消除的证据。

然而,虽然这些发现为精神分裂症中突触标记物较低提供了证据,但尚不清楚这种情况是否存在于体内。为此,我们旨在回顾和评价可能捕捉突触密度或突触活动信息的体内神经影像学发现,以考虑精神分裂症中大脑改变的本质,并解决精神分裂症是否存在较低突触密度的问题。我们考虑使用磁共振成像(MRI)测量脑回指数、灰质体积、灰质密度和皮层厚度的结构成像方法,因为这些改变被解释为反映精神分裂症中的突触丢失。我们首先关注慢性精神分裂症患者的发现,然后是首发精神病和遗传及临床高风险个体的发现,并在可能的情况下回顾纵向数据。然后我们概述了精神分裂症患者区域葡萄糖代谢的正电子发射断层扫描(PET)成像和神经元代谢功能的磁共振波谱(MRS)测量的发现。最后,我们回顾了精神分裂症中突触蛋白2A的PET成像,概述了剩余问题并确定未来研究领域。

方法

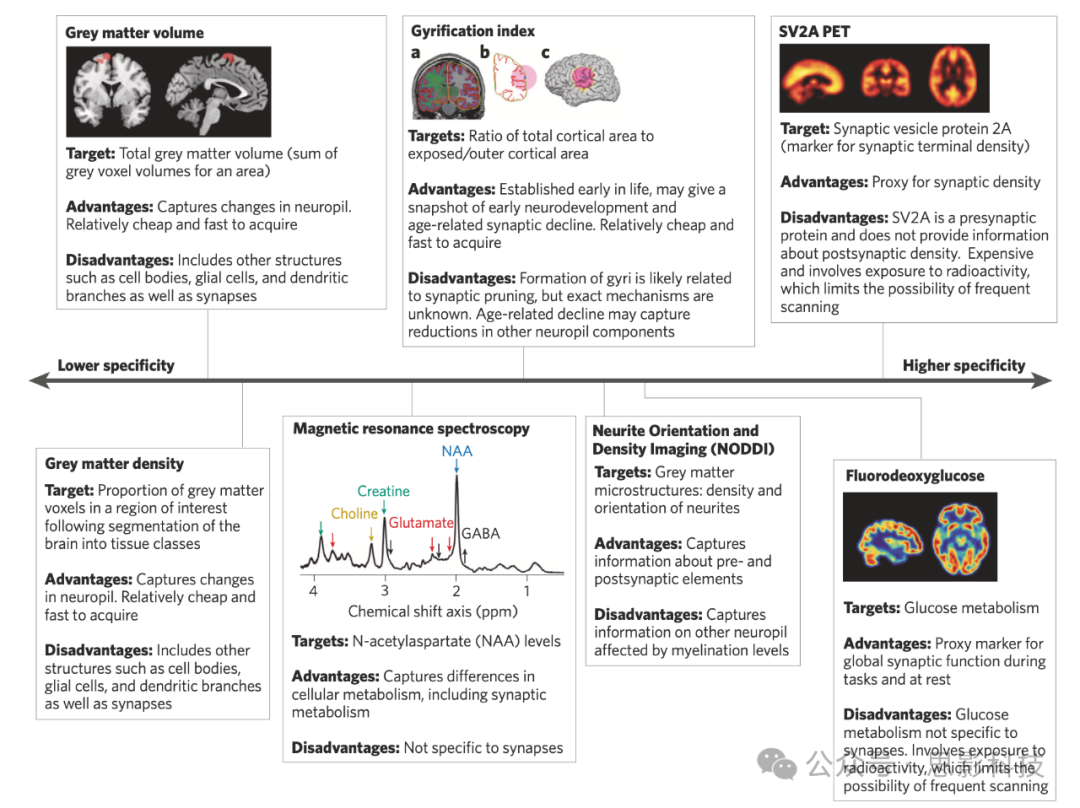

我们使用PubMed和Google Scholar数据库进行了一系列文献检索(检索时间从1966年1月1日至2022年3月31日),并通过手动检索参考文献列表进行补充。我们确定了最新的荟萃分析,并对这些分析进行总结,以概述每种成像方法的发现的大小和一致性。图1显示了所包含的成像技术概要。在没有荟萃分析的情况下,我们确定了最新的系统综述,或在这些也不可用的情况下,确定了迄今为止最大的研究。搜索词和关键出版物数量可在补充材料中找到。效应量的定义为:如果Hedges' g/Cohen's d < |0.2|为小效应量,Hedges' g/Cohen's d在|0.2|‒|0.5|范围内为中等效应量,Hedges' g/Cohen's d > |0.5|为大效应量。

图1:体内神经影像学方法概述,总结了与突触相关信息捕获的主要目标、优势和劣势。

特异性线条并非线性,而是说明了对突触特异性的等级顺序。PET表示正电子发射断层扫描,SV2A表示突触囊泡蛋白2A。

脑回形成和脑回指数

脑回形成是大脑皮层的褶皱,形成特征性的峰(脑回)和谷(脑沟)。脑回形成增加了大脑的表面积与体积比,使神经元数量和它们的通信效率最大化。脑回指数(GI)是完整(即褶皱)的皮质轮廓长度与外部(即光滑)脑表面长度的比率。因此,较高的GI表示更广泛的皮质褶皱。

迄今为止,唯一的GI(脑回指数)研究荟萃分析发现,与对照组相比,精神分裂症患者在额颞区的局部GI较低,效应量较小(Hedges' g = −0.2)。然而,该分析仅包含了六个横断面患者队列的数据,部分原因是它只包含了2010年至2020年间发表的研究,而且应该认识到未包含的研究发现了精神分裂症中GI较高的证据。这些不一致可能至少部分可以通过疾病阶段来解释,因为在年轻患者(通常是首发患者)和精神病高风险人群的研究主要显示额叶皮质的脑回形成较高,而慢性病患者的研究则倾向于显示相对于对照组脑回形成较低。

此外,纵向研究显示,在相同受试者中,GI(脑回指数)随精神病持续时间的增加而降低。因此,精神分裂症早期较高的脑回形成,随后发生导致慢性病中GI降低的过程,可能解释了研究之间明显矛盾的发现。事实上,最近对超过670名个体数据的巨型分析支持了这一观点。

GI变化如何反映突触变化?突触密度反映了突触生成和突触丢失之间的平衡,并且还受到突触棘动力学(如突触重塑和稳定化)的影响。在神经发育早期,突触生成迅速增加,超过突触丢失的速率,因此突触密度在产后显著增加,直到在早期儿童时期开始趋于平稳。在此期间之后,突触修剪被认为超过突触生成,因此突触密度在生命第三个十年下降,直到第四个十年开始平稳直至老年。这个过程因脑区而异,前额叶皮质等高级区域成熟较晚。两项涉及1100多名3-83岁健康个体的大型研究发现,GI(脑回指数)在3岁左右最高,并在整个成年期逐渐下降,与突触变化的轨迹相似。突触修剪可能释放脑沟和脑回之间的连接,导致脑沟变宽和脑回变尖。支持这一点的是,计算机研究表明,灵长类动物的皮质褶皱是由迁移轴突之间突触连接产生的机械力决定的。这些"基于张力"的机制被认为是神经发育过程中皮质褶皱的关键。重要的是,这个过程在精神分裂症中可能被放大,这可能解释了随着疾病进展GI减少的纵向发现。

然而,GI测量及其在突触假说中的应用有两个关键限制。首先,存在不一致的发现,特别是关于首发患者相对于对照组是显示较高还是较低的脑回形成,这表明需要进一步的工作,特别是首发患者的纵向研究。其次,GI不是突触密度的直接测量。神经元丢失和脱髓鞘化(在大多数脑回形成的体内研究中未被控制)可能导致GI改变。此外,GI变化与突触标记物(如突触体蛋白或SV2A)之间的关系仍未被探讨。因此,尽管精神分裂症中的GI差异与突触改变一致,但它们可能不是由突触改变引起的,需要进一步研究来确定突触丢失和GI变化之间的确切关系。

灰质体积和皮层厚度

精神分裂症群体研究 在过去的三十年里,已有超过500项结构性磁共振成像研究,包括超过38,000名志愿者,比较了精神分裂症患者和健康对照者之间的脑体积。幸运的是,这些发现已在一系列综合性荟萃分析中得到整理。群体间的比较可以在定义的感兴趣区域(通常基于解剖学定义的结构)之间进行,或在体素水平进行。这些提供了互补的信息,前者允许测试关于特定解剖结构的假设,而后者通常不受解剖界限的限制,因此可以检测整个大脑和区域内差异的模式。

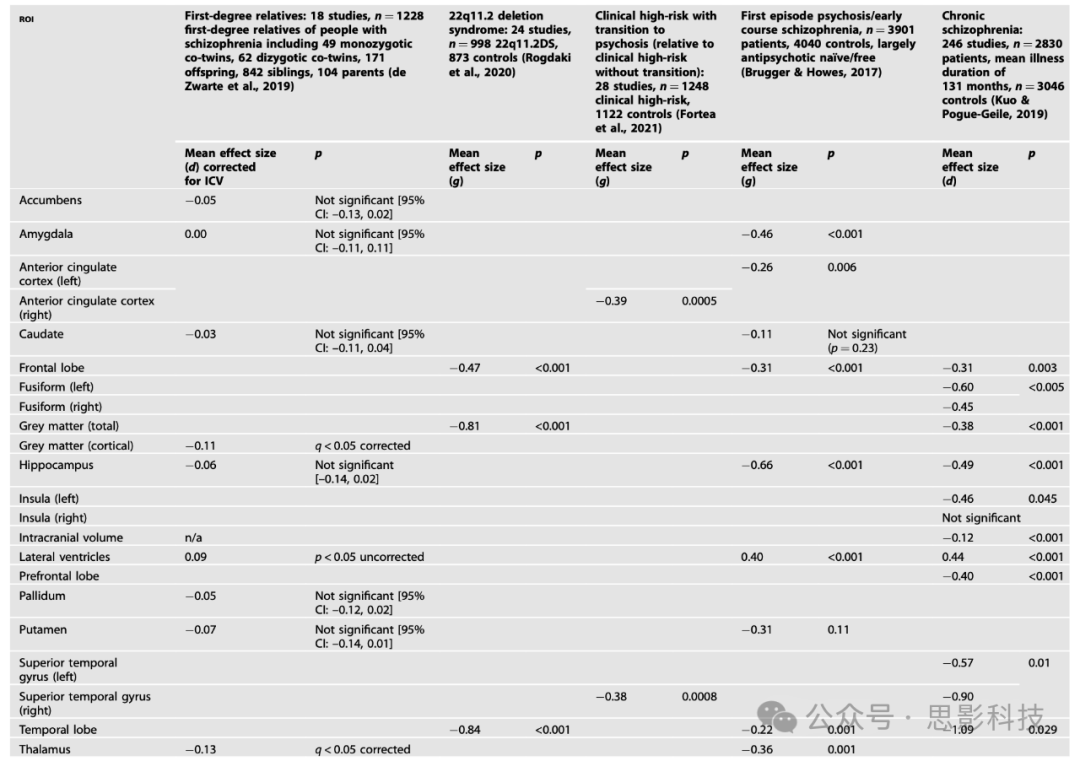

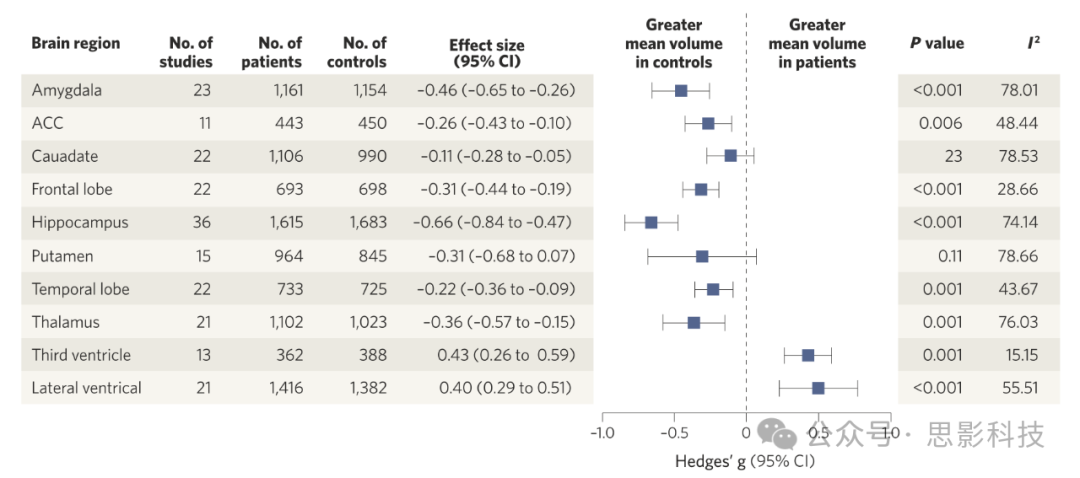

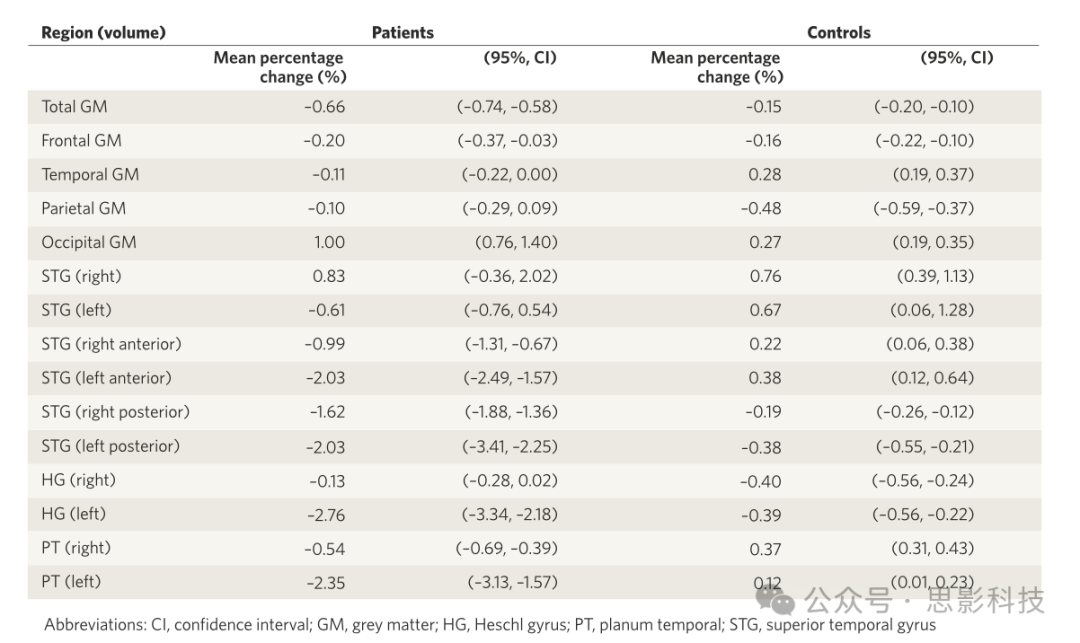

2019年,Kuo & Pogue-Geile进行了一项荟萃分析,比较了慢性精神分裂症患者和健康对照者之间的脑体积。他们的结果(如下表1所示)显示侧脑室和第三脑室体积显著增加,颅内、全脑和总灰质体积显著降低,以及多个灰质脑结构体积减小,包括双侧额叶、双侧前额叶、双侧上颞回、双侧海马、双侧梭状回和左岛叶。脑室体积的增加通常被认为反映了灰质和其他可能结构的体积损失,因为有证据表明,精神分裂症患者的颅内体积(如果有变化的话)是较小的。

表1 总结了最近荟萃分析中精神分裂症/精神分裂症高风险人群相对于健康对照组的脑区灰质体积的结构性磁共振成像发现,给出效应量(-表示在精神分裂症中较低)。

这些结果与Glahn等人进行的基于体素和坐标的荟萃分析结果一致,该分析包括1195名精神分裂症患者和1262名健康对照受试者的数据。他们发现相对于对照组,在一系列区域的灰质密度较低,包括双侧岛叶皮质、前扣带回、左海马旁回、中额回、中央后回和丘脑。有趣的是,31项研究中有15项的数据显示某些脑区灰质密度增加,特别是纹状体区域,如左右豆状核和尾状核右头部。由于这些研究中的许多患者接受了多年的抗精神病药物治疗,并且考虑到所有抗精神病药物都结合D2受体(在纹状体中高表达),这可能是抗精神病药物治疗的效应。

为了排除抗精神病药物使用对精神分裂症灰质形态的潜在混杂效应,Gao等人在2018年汇编了15项结构性磁共振研究的证据,包括486名未服药患者和485名健康对照者。在这项分析中,研究人员观察到与对照组相比,精神分裂症患者在四个主要神经解剖区域的灰质体积显著降低:左梭状回、左下额回、右上颞回和左缘上回。这些区域与其他包含接受抗精神病药物治疗患者的荟萃分析中确定的区域重叠。有趣的是,这个未服用抗精神病药物的精神分裂症组在纹状体中没有显示灰质体积增加,但在右舌回和右上额回(眶部)体积显示增加。然而,应该注意的是,该研究中未服用抗精神病药物的受试者不一定是从未使用过抗精神病药物的,因为一些患者曾接受治疗但在扫描前进行了药物清洗,因此先前的治疗仍可能影响研究结果。尽管如此,主要发现是在精神分裂症的皮质和皮质下区域灰质体积减少,同时在小范围内灰质体积有适度增加。

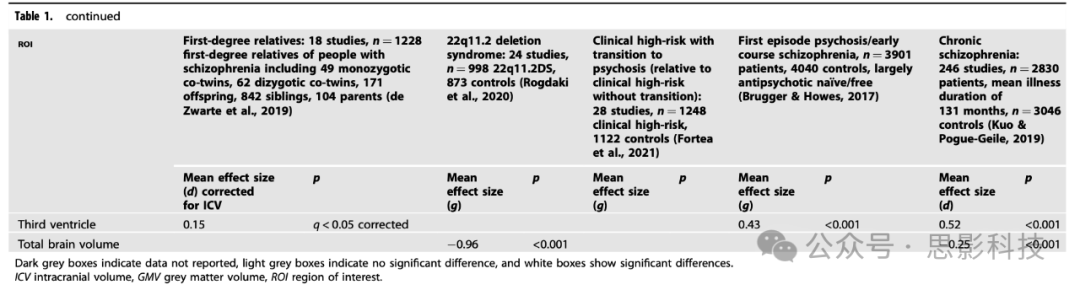

这些研究主要是在慢性病患者中进行的。这引发了一个问题:灰质体积改变是在疾病早期就存在,还是只在后期才出现。Brugger和Howes的发现显示,与对照组相比,首发精神病患者的脑室体积显著增加,杏仁核、前扣带皮质、额叶、海马、颞叶和丘脑的平均体积降低(详见表1和图2)。总的来说,这些发现表明,在精神分裂症中,多个区域(特别是额叶和颞叶皮质区域)的灰质体积减少,这在首发精神病亚组中也很明显,并且在考虑了长期使用抗精神病药物等混杂因素后仍然存在。这引发了一个问题:这些改变是否也可以在精神分裂症高风险人群中观察到。为了解答这个问题,我们现在考虑遗传和临床高风险人群中观察到的脑体积异常。

图2:首发精神病患者相对于对照组的脑体积差异

改编自Brugger和Howes(2017)的首发精神病患者与健康对照受试者之间区域脑体积差异的荟萃分析结果。ACC表示前扣带回。

精神分裂症家族和遗传高风险人群研究

精神分裂症患者的一级亲属可能携带与精神分裂症相关的遗传风险变异。他们也可能共享类似的环境。2019年,de Zwarte等人显示,在校正颅内体积后,与对照组相比,精神分裂症患者的一级亲属显示显著较小的总脑体积(Cohen's d = −0.16,q < 0.05,校正后)、总皮质灰质(d = −0.11,q < 0.05,校正后)、总大脑白质(d = −0.12,q < 0.05,校正后)和小脑灰质和白质(均为d = −0.09,q < 0.05,校正后)。相对于对照组,唯一显示统计学显著较低灰质体积的皮质下亚区是丘脑(d = −0.13,q < 0.05,校正后)。与健康对照组相比,在这个人群中没有其他感兴趣区域显示出统计学显著的体积差异,包括在精神分裂症荟萃分析中发现改变的区域。应该注意的是,虽然de Zwarte等人测量了整体皮质灰质,但他们没有研究皮质亚区。

2020年,Saarinen等人也研究了精神分裂症患者一级亲属相对于对照组的体积差异,但使用了基于体素而不是感兴趣区域的方法。与de Zwarte等人的荟萃分析相比,其总样本量较小(885名一级亲属对775名健康对照)。与上述de Zwarte等人的结果相反,这项基于体素的研究在体素水平上没有发现一级亲属和对照组之间的灰质体积差异。然而,考虑到需要在体素分析中调整更多自由度,以及比de Zwarte等人分析更小的样本量,这些分析的统计效能可能相对较低。

另一种方法解决了亲属可能不携带与精神分裂症相关的遗传变异的问题,即研究已知与精神分裂症相关的遗传风险变异的携带者,如22q11.2位点的遗传缺失。2020年,Rogdaki等人发表了一项关于携带22q11.2缺失并表现为缺失综合征(DS)的个体脑体积异常的荟萃分析。他们的结果显示,与对照组相比,22q11.2DS个体的额颞体积平均显著降低(见表1)。然而,这项荟萃分析中的22q11.2DS人群包括患有精神分裂症和合并神经精神疾病的受试者,这意味着疾病效应可能影响研究结果。

总之,迄今为止对精神分裂症家族和/或遗传风险人群的荟萃分析显示,多项指标(包括整体皮质灰质)的灰质体积降低,但在体素水平上没有显示差异,且效应量通常比精神分裂症小。这表明,虽然精神分裂症中观察到的较低灰质体积的一部分是可遗传的,但在程度上可能存在特定于该疾病的灰质差异。

临床高风险人群研究

临床高风险(CHR)指符合临床标准的个体,如阈下阳性精神病症状和功能损害,这意味着他们在几年内发展为精神分裂症的风险显著增加。

2021年,Fortea等人发表了一项研究符合临床高风险标准人群皮质灰质的荟萃分析,使用了一种新的分析方法,将灰质体积测量与基于表面的(皮层厚度)形态测量相结合。这使他们能够通过利用t图和峰值坐标来综合体积和基于表面的形态测量研究的发现。他们在组合的灰质体积/皮层厚度测量中没有发现显著差异。关于皮质下体积,ENIGMA工作组在2021年进行的一项大型分析,比较了1792名CHR个体和1377名健康对照的数据,也没有发现组间皮质下体积的差异。然而,有趣的是,在CHR人群内部观察到了统计学显著的灰质差异。在Fortea等人的荟萃分析中,与未在研究期间发展出疾病的CHR参与者相比,随后转变为精神病性障碍(主要是精神分裂症)的CHR个体在右侧颞叶(g = −0.38)和前扣带/扣带旁皮质(g = −0.39)显示较低的计算皮质灰质(基于上述组合的体积/基于表面的厚度测量)(表1)。这表明额颞区较低的灰质体积与精神分裂症的前驱期相关,而不是与亚临床症状的表现相关,表明其与疾病的发展具有特异性。

纵向结构成像研究

鉴于从绝对值来看,慢性精神分裂症患者的灰质体积降低的效应量比首发样本更大(表1),那么一个关键问题是结构性脑改变是否具有进展性。然而,还存在其他可能的解释,如队列效应。例如,首发队列通常包括一部分康复并保持健康的患者,这些患者因此不被包括在慢性病患者样本中。这个亚组可能具有较不明显的灰质改变,尽管这仍需要验证。然而,如果确实如此,在慢性病患者研究中未能包括预后良好的亚组可能解释了与对照组相比,灰质改变比首发研究中观察到的更大。纵向研究通过在相同受试者中测量随时间变化的灰质体积来解决这个问题。

2012年,Vita等人对813名精神分裂症受试者和718名健康对照的数据进行了荟萃分析。他们发现,精神分裂症组在总皮质灰质和其他脑区(包括左侧上颞回、左侧前部上颞回、左侧赫氏回、左侧颞平面和双侧后部上颞回)表现出统计学显著的更大体积随时间损失。如图3所示,这些差异是微妙的,精神分裂症组的总灰质每年比健康对照多损失约0.5%。

图3:在包含813名患者和718名对照的19项纵向研究的荟萃分析中,精神分裂症患者与健康对照相比区域灰质体积每年估计百分比变化。

这些研究因此表明,随时间推移,精神分裂症的灰质体积减少比对照组更大,但由于它们主要包括慢性病患者,尚不清楚这种情况是否从疾病发病开始就存在。Gallardo-Ruiz等人的系统综述针对首发患者的研究解决了这个问题。研究发现,从首发精神病开始,患者在额叶、颞叶(尤其是上颞区)、顶叶皮质和多个皮质下区域存在进行性灰质体积损失的证据。同样,Vita等人2012年的进一步时间分析显示,与健康对照相比,首发精神病亚组的灰质体积损失最为显著,在额叶、颞叶和顶叶以及左侧赫氏回观察到显著减少。关于临床高风险人群,Merritt等人2021年的系统综述呼应了这些发现,表明那些经历精神病性体验的人表现出区域灰质体积的进行性下降,在颞叶、额叶、扣带回和顶叶皮质的变化最为明显。

抗精神病药物使用和体积发现

荟萃分析显示,更多的抗精神病药物暴露与横断面和纵向研究中更大的病例-对照差异相关(引文[46,47,48,49]见补充讨论)。然而,调整了抗精神病药物暴露的纵向研究发现表明,抗精神病药物治疗不太可能解释精神分裂症中所有的过度体积变化。

总的来说,纵向证据表明,相对于对照组,精神分裂症从疾病早期就在区域(特别是额颞区)出现更大的进行性灰质体积损失,抗精神病药物使用可能对此有贡献。然而,虽然还需要进一步工作来确定其他因素对精神分裂症中过度改变的潜在贡献,但迄今为止的几项大型纵向研究表明,精神分裂症中存在不能完全由抗精神病药物使用解释的过度灰质损失。

皮层厚度

皮层厚度指从皮层表面(浅表为软脑膜)到下方白质之间的皮质灰质在正交平面上的深度。区域皮层厚度变化范围从1毫米(通常在布罗德曼区3)到4.5毫米(通常在布罗德曼区4)。2018年,van Erp等人对精神分裂症中的皮层厚度和表面积异常进行了荟萃分析。他们收集了4474名精神分裂症个体和5098名健康志愿者的数据。发现精神分裂症个体的皮层比健康对照更薄(右/左半球:d分别为−0.52/−0.53)且在额颞区(d < −0.40)。具体来说,最大的负效应量出现在梭状回(右d = −0.54,左d = −0.49);上颞回(右d = −0.44,左d = −0.44);中颞回(右d = −0.38,左d = −0.44);下颞回(右d = −0.44,左d = −0.45);左上额回(d = −0.43);右侧弁盖部(d = −0.42)和岛叶皮质(右d = −0.41,左d = −0.41)。除了左上额回的发现外,在控制了全局皮层厚度后,大多数额颞差异仍然具有统计学显著性,这表明精神分裂症中的较低皮层厚度特别见于额颞区。此外,年龄增加与双侧颞极厚度呈负相关,这种相关在精神分裂症组比健康志愿者更强,这表明存在一个与上述纵向灰质体积损失证据一致的进行性皮层变薄的潜在过程。

正如本文其他部分所承认的,除了脑结构外,多个因素可能影响MRI发现,在解释时需要考虑这些因素。就皮层厚度而言,Weinberger & Radulescu(2021)指出,提示皮层厚度降低的MRI发现实际上可能反映髓鞘增加,这会减少T1时间,进而影响MRI测量。因此,重要的是要认识到精神分裂症中的较低皮层厚度可能反映其他脑成分的改变而不是灰质差异。

神经突方向离散度和密度成像

神经突方向离散度和密度成(NODDI)是一种扩散加权MRI,可以区分灰质和白质中的微观结构成分。它可以应用于灰质区域的成像,以提取神经突密度指数(NDI)和取向离散指数(ODI)等测量。NDI通过模拟神经突内空间来表征神经突的密度,而ODI通过模拟轴突之间的空间来计算神经突、细胞膜、胞体和胶质细胞的角度变化。

自2012年首次发表该方法以来,我们仅确定了一项使用该方法研究慢性精神分裂症患者灰质微观结构的研究。与健康对照相比,患者在颞极、前海马回和海马的NDI较低。对包括精神分裂症在内的精神病性障碍患者的研究还报告,与健康对照相比,在前扣带皮质和内侧额回的ODI较低,在外侧前额叶皮质、上/内侧额回、中央沟、上颞回和中颞回的NDI较低。然而,由于这些研究包括一些情感性精神病患者,这些发现在与精神分裂症的关系上必须谨慎解释。最后,一项在服用药物的首发精神病患者中进行的研究,仅关注海马作为唯一感兴趣区域,没有发现ODI或NDI的差异。

综合这些研究表明,精神分裂症可能与灰质微观结构破坏相关,但存在不一致性。需要进一步研究来重复这些发现,并研究抗精神病药物使用等混杂因素的潜在贡献。尽管有这些注意事项,较低的NDI可能部分反映突触前/后成分水平的降低。然而,它不是突触成分的直接测量,变化可能反映其他微观结构成分的改变,如髓鞘化轴突的密度降低或萎缩。

结构性磁共振成像发现总结及其含义的考虑

荟萃分析表明,与健康对照相比,精神分裂症患者的皮质和皮质下灰质体积以及皮层厚度较低,效应量从小到中等,尽管绝对体积差异较小(额颞区约7%,全脑灰质约2%)。从疾病早期开始,灰质改变就具有进行性。此外,临床高风险群体的灰质损失与随后转变为精神病相关。除了抗精神病药物治疗外,还存在许多潜在的混杂因素,包括精神分裂症患者比健康对照具有更高的物质滥用率和更高的身体及精神疾病合并症发生率,这些可能推测性地影响研究发现,尽管我们在荟萃分析中未能找到支持其影响的证据,因此目前尚不清楚它们对研究发现的贡献程度(如果有的话)。除了已经提出的考虑外,还有重要的方法学考虑。特别是,与健康对照受试者相比,精神分裂症患者在扫描仪中显示更大的运动。虽然已使用各种方法来校正运动,但小的运动差异很难完全校正,可能影响病例-对照差异。此外,我们考虑的荟萃分析中约80%的研究使用1.5特斯拉(T)扫描仪,与3T扫描仪相比可能低估体积差异。

解释发现时的另一个重要考虑是性别差异是否可能影响结论。虽然研究通常控制患者和对照组之间的男女比例,但大多数研究也包括更多的男性参与者(例如,在Kuo和Pogue-Geile 2019年的研究中约66%为男性,在Brugger & Howes 2017年的研究中67.4%为男性)。平均而言,男性的总脑体积比女性大,在体积和密度方面存在区域差异。一些研究还表明,在某些区域而不是其他区域,性别可能对精神分裂症的灰质差异有影响,这突显了在神经影像学研究中调查和控制性别效应的重要性。

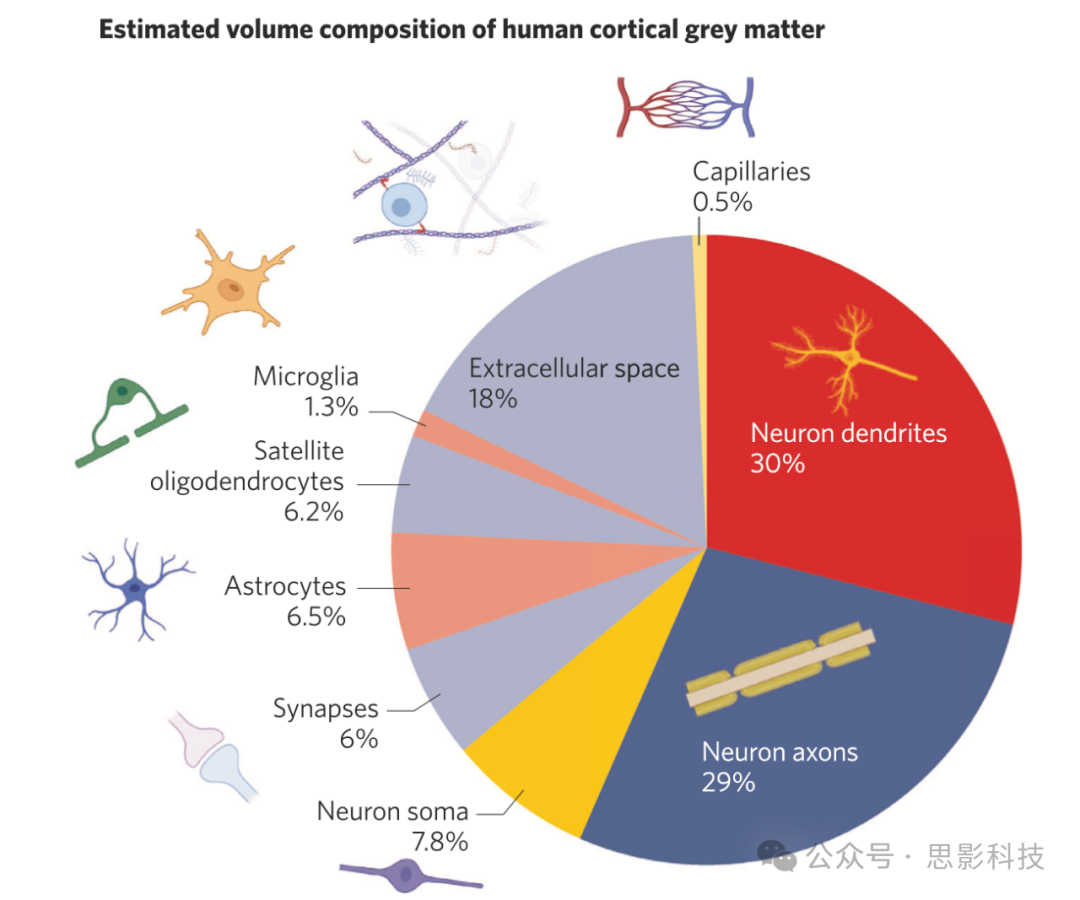

尽管存在这些问题,这些MRI测量在细胞水平上反映了什么?

考虑到测量灰质参数的人类MRI研究数量庞大,令人惊讶的是,很少有研究调查MRI灰质测量所包含的细胞成分。Bennett通过文献综述提供了人类皮质灰质1立方毫米的成分估计,如图4所总结。这突显了轴突和树突构成了灰质的最大部分,而突触按体积计算占相对较小的成分(约6%)。一个重要的注意事项是,这些是平均灰质的估计,可能在大脑各个区域有所不同。此外,某些结构(如轴突侧支的体积)的人类数据不可用,因此是根据猫等其他物种的数据进行估计的。

图4:说明人类皮质灰质1立方毫米的估计相对组成(按体积计),显示主要成分是轴突和树突,突触的贡献相对较小。

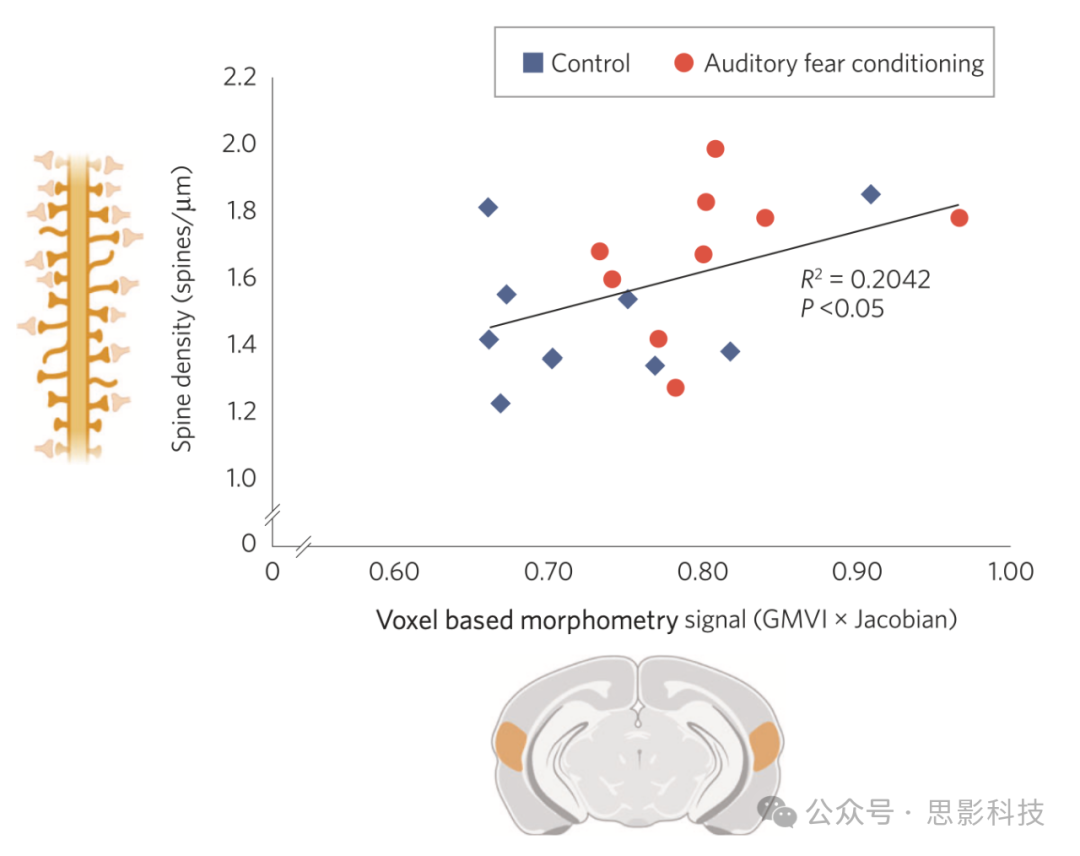

一个相关的问题是,细胞结构的哪些变化可能导致灰质体积改变。一些研究使用动物模型对此进行了研究。Kassem等人使用已知会导致大脑结构改变的限制应激,通过小鼠MRI研究这一问题。他们发现在研究的一些(但不是全部)脑区中,应激导致约10-15%的灰质体积损失。灰质体积损失发生时没有细胞丢失,但突触棘密度和树突体积减少。此外,灰质体积的改变与树突体积的改变直接相关。另一项研究使用听觉恐惧条件反射这一学习范式,在小鼠中显示这与相同脑区的棘突密度增加和更大的灰质体积相关。而且,这些是直接相关的(图5),但在相同区域内,细胞核密度与VBM之间没有显著关系。R²约为0.2,表明MRI信号变异的约20%与突触棘密度的差异有关。在其他物种中也观察到类似的发现。例如,一项使用卒中模型的非人灵长类研究显示,在没有细胞丢失的情况下,MRI上显示灰质体积降低,同一区域的突触标记物水平降低。

图5:啮齿动物实验中棘突密度与灰质体积的关系

散点图显示在恐惧条件反射实验中小鼠听觉皮质的棘突密度值与基于体素的形态测量信号(灰质体素强度(GMVI)x雅可比行列式)之间存在显著相关(每组n=9,p=0.027,皮尔逊相关R²=0.2042,蓝色=对照组,红色=听觉恐惧条件反射组)。

这些研究是横断面的,因此无法显示与MRI信号变化的关系。为解决这个问题,Asan等人使用纵向神经影像学方法研究了与年龄相关的灰质体积和细胞成分的变化。小鼠在12周内的三个时间点接受结构性磁共振成像和体内双光子成像(2pii)。使用2pii来测量一系列参数,包括随时间推移的细胞收缩(或扩张);细胞核数量和细胞密度;细胞核之间的距离(因此是细胞聚集);以及平均细胞核体积(作为转录活性的标记物)。有趣的是,他们发现灰质随时间减少,但与人类成像通常的情况一样,在捕捉所有皮层层的成像体积中,细胞数量的变化与灰质体积没有相关性。遗憾的是,他们没有报告突触密度或体积的数据。

一个重要的方法学考虑是,与人类研究相比,动物在MRI研究中通常是麻醉的,在其他研究中是物理约束的。这两个因素都减少了可能影响人类成像的运动伪影的可能性。我们未能找到在同一动物中同时量化突触前和突触后成分以及灰质体积的研究。未来进行这样的研究将有助于完全量化灰质体积测量与突触测量之间的关系。然而,尽管转化证据有限,但我们讨论的研究结果综合表明,灰质体积部分与突触棘密度相关,而且灰质体积的变化可以在没有细胞数量变化的情况下发生。当然,这仅表明精神分裂症中较低的灰质体积可能与突触丢失有关,但并不能提供证据证明确实如此。

实际上,包括Lerch等人和Weinberger & Radulescu在内的一些研究者呼吁在从体内MRI成像数据得出分子和细胞结论之前要谨慎。MRI发现反映了被成像组织的局部磁性质。因此,结构性MRI发现可能受到水含量、组织灌注、胆固醇水平和难以察觉的头部运动的影响,这些因素在不同组之间可能存在差异。尽管指示灰质体积改变的维度MRI发现常常从突触假说的角度解释,但重要的是要认识到这些其他因素可能解释这些改变,以及在患者研究中需要更具体的突触测量。

神经元代谢研究

葡萄糖利用是大脑代谢的标记物,可以使用放射性标记的葡萄糖类似物18-氟脱氧葡萄糖(FDG)通过PET直接研究。FDG被神经元摄取并进入代谢途径的第一步。然而,它不能被进一步利用,因此积累,提供了葡萄糖利用的标记,其中神经元能量需求与FDG信号成正比。

最近对精神分裂症中36项FDG脑部病例-对照研究进行了荟萃分。在超过1300名受试者的样本中(642名精神分裂症患者与693名对照者比较),发现静息状态(但不是任务相关)FDG摄取中等到大幅度降低。在额叶发现FDG摄取降低,无论是绝对FDG摄取(g = −0.66)还是相对于剩余皮质的摄取(g = −0.44)。疾病持续时间对静息状态额叶绝对FDG摄取有影响,在慢性精神分裂症中显著低于对照组,但首发精神病与对照组之间没有差异。药物状态对静息FDG摄取也有影响,亚组分析显示,服药/混合组的额叶摄取(相对于剩余皮质)显著低于未用药/药物清除队列(p < 0.01)。然而,大多数(5/6)未用药患者队列正经历首次精神病发作;因此,无法分开抗精神病药物使用和疾病阶段的潜在影响。需要纵向研究来进一步研究疾病和治疗过程中静息额叶FDG摄取的时间变化。

神经代谢物N-乙酰天门冬氨酸(NAA)也被认为反映神经元代谢功能,研究表明NAA水平与健康和认知障碍志愿者灰质中的FDG摄取呈正相关,在阿尔茨海默病的后扣带皮质中也是如此。最近的荟萃分析发现,慢性精神分裂症患者在额颞和顶叶区域的NAA水平较低(g = −0.52至−0.25),在首发患者中程度较轻,且可能有治疗效应(详见补充材料),与FDG PET发现类似。

较低的代谢标记物证据对突触密度告诉我们什么?神经传递需要大量能量,皮质中五分之二的ATP用于突触神经传递,因此较低的突触密度可能导致区域葡萄糖代谢的病例-对照差异。潜在支持这一解释的是,Chen等人最近显示,在阿尔茨海默病患者中,静息FDG PET信号与多个区域的突触蛋白标记物UCB-J PET信号呈正相关,在内侧颞叶相对于对照组两种测量都有相当程度的降低。此外,在健康志愿者中,全局静息FDG和UCB-J PET信号也呈正相关(r > 0.47,p < 0.001)[97],在狒狒中区域静息FDG摄取与突触体蛋白表达强烈相关。

然而,Chen等人(2021)还发现,在阿尔茨海默病中,新皮质的FDG信号降低超过了UCB-J信号的降低。这有几个潜在解释,如突触活动的改变而没有突触数量的改变,或非神经元细胞(如星形胶质细胞)的新皮质损失,这些细胞也显著贡献于全脑FDG摄取。这突显出FDG摄取不特异于突触功能,可能受其他神经元和非神经元结构活动的影响。此外,阿尔茨海默病或健康志愿者中FDG摄取与突触密度之间的关系可能不一定适用于精神分裂症。类似的考虑也适用于NAA水平的解释(见补充信息)。

突触末梢标记物成像

突触囊泡蛋白2A(SV2A)是一种在全脑突触末梢普遍表达的蛋白质。研究表明它参与抑制性和兴奋性末梢的钙依赖性神经递质释放。在过去十年中,开发了多种SV2A的PET示踪剂,包括[11C]放射性标记配体如[11C]UCB-J和[11C]UCB-A,以及[18F]放射性标记示踪剂[18F]-UCB-H和[18F]SynVesT-1。其中,[11C]UCB-J迄今为止使用最广泛。它显示出适合PET成像的动力学特性,人体阻断研究表明它选择性地结合到SV2A。它也被证明具有良好的测试-重测信度,示踪剂结合在静息和任务条件下保持稳定,表明信号不依赖于活动。SV2A测量已被证明与突触体蛋白(最广泛使用的死后突触标记物)直接相关。

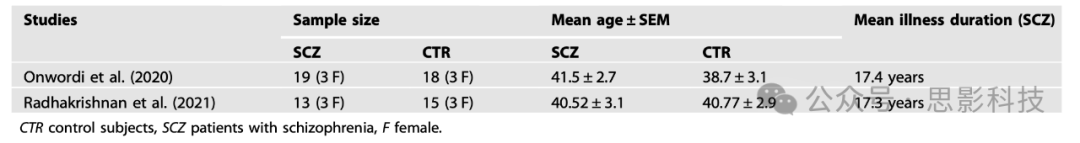

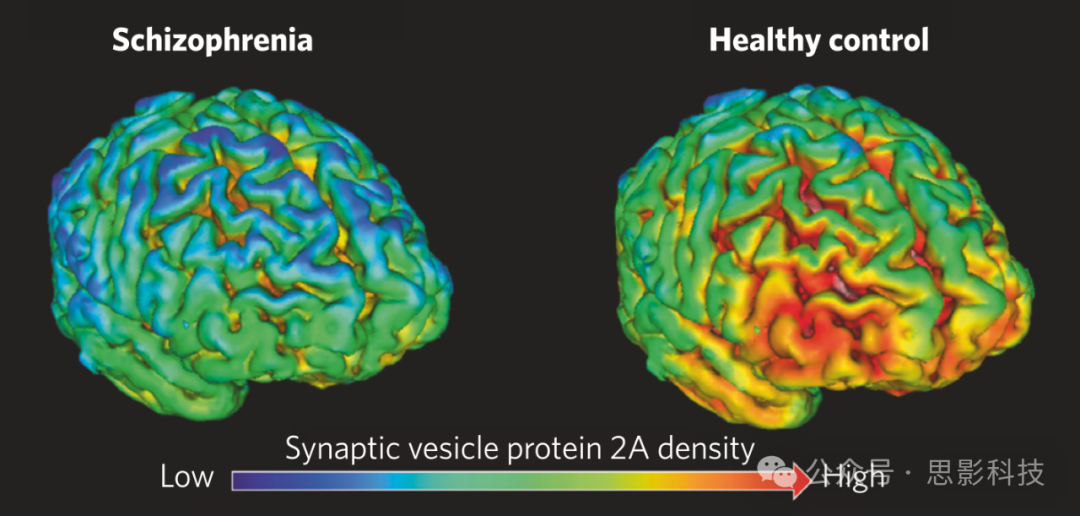

迄今为止,已发表两项使用[11C]UCB-J比较慢性精神分裂症患者与匹配对照的研究(见表2)。在第一项研究中,作者基于死后研究荟萃分析的发现选择了三个主要感兴趣区域,该荟萃分析发现精神分裂症在额叶和前扣带皮质以及海马中突触蛋白水平较低,效应量中等至大。他们发现在额叶和前扣带皮质中[11C]UCB-J摄取显著降低,效应量较大(d = 0.8至1.0),在海马中也有显著降低的趋势(d = 0.6,p = 0.09)。探索性分析表明,在一些(但不是全部)额外研究的脑区中结合显著降低,包括背外侧前额叶和颞叶皮质以及丘脑和杏仁核等皮质下区域。图6显示了患者组和对照组的平均摄取的空间分布,突出表明差异在额颞区域特别明显。第二项研究也发现在精神分裂症患者的额叶(包括前扣带皮质)以及海马、枕叶、顶叶和颞叶皮质中[11C]-UCB-J摄取显著降低。

表2 精神分裂症患者[11C]UCB-J成像研究,总结样本细节。

图6:精神分裂症(左)和健康对照(右)组[11C]UCB-J分布体积(VT)的全脑图,表明精神分裂症中突触囊泡蛋白2A(SV2A)标记物水平较低,特别是在额颞区域,与精神分裂症中较低的突触密度一致(基于Onwordi等人2020年的数据)。

低[11C]UCB-J摄取(深蓝色)对应于10-15 ml/cm³范围的VT值,高[11C]UCB-J(橙红色)对应于20-25 ml/cm³范围的VT值。

这两项研究都包括了正在接受抗精神病药物治疗的患者。然而,两项研究都没有发现累积抗精神病药物剂量与[11C]UCB-J摄取之间存在关系。此外,Onwordi等人测试了亚慢性氟哌啶醇或奥氮平暴露是否影响啮齿动物的SV2A标记物,结果显示[3H]UCB-J的结合和其他SV2A标记物的水平不受抗精神病药物给药的影响。因此,迄今为止的数据表明抗精神病药物治疗并不混淆这些发现。尽管如此,确认未服用任何药物的精神分裂症患者是否具有较低的SV2A水平仍然是一个未解决的问题。

讨论

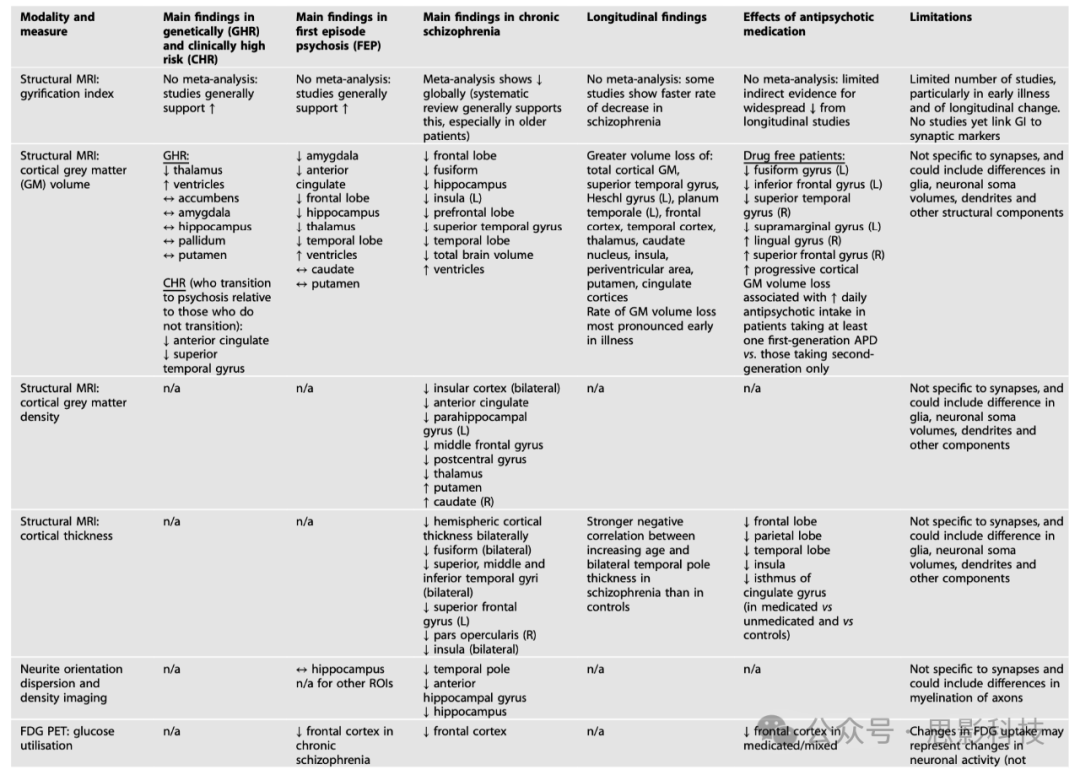

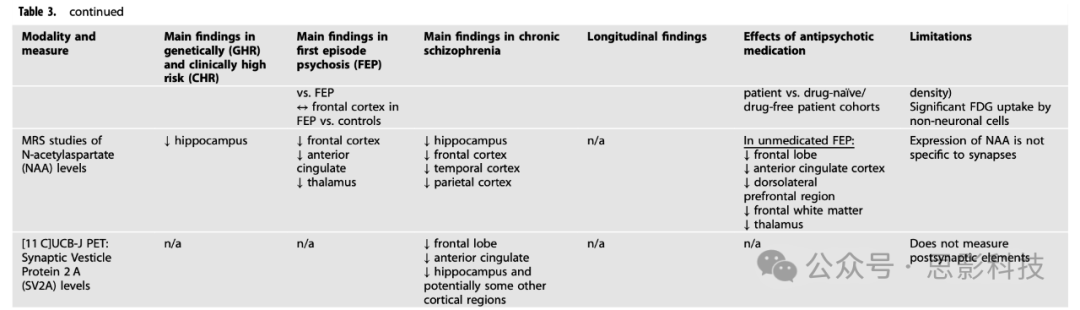

本文总结了超过50,000名受试者(包括超过28,000名患者)的脑成像发现的荟萃分析,识别了多个与理解精神分裂症是否存在突触改变相关的结构、突触蛋白和代谢标记物的改变(表3)。这表明,与对照受试者相比,慢性精神分裂症患者、首发患者以及在较小程度上具有精神分裂症风险因素的人的灰质体积较低。这些差异在慢性精神分裂症和首发患者的额叶和颞叶皮质中通常最为显著,在某种程度上,在随后发展为精神病的临床高风险个体中也是如此,这些个体的上颞回灰质体积较低。精神分裂症的灰质发现基于超过600项研究和超过23,000名患者的荟萃分析。要否定这些结构发现需要大量的阴性发现,这意味着我们可以确信精神分裂症与多个皮质和皮质下脑区(特别是额叶和颞叶皮质区域)的较低灰质体积相关。纵向结构性MRI发现还表明,与健康对照相比,精神分裂症中灰质体积损失加速,这至少部分独立于抗精神病药物暴露,尽管需要更多研究来进一步测试这一点(见补充材料进一步讨论)。

表3 本综述讨论的文献中精神分裂症和精神分裂症高风险人群的成像发现总结,以及理解该疾病是否存在突触密度改变的关键考虑因素

MRI:磁共振成像;GM:灰质;FDG:氟脱氧葡萄糖;PET:正电子发射断层扫描;MRS:磁共振波谱;NAA:N-乙酰天门冬氨酸;SV2A:突触囊泡蛋白2A;GHR:遗传高风险;CHR:临床高风险;FEP:首发精神病;ROI:感兴趣区域;APD:抗精神病药物;R:右侧;L:左侧;↓:相对于对照组,患者组较低;↑:相对于对照组,患者组较高;↔:患者组与对照组之间无显著差异。

*除非另有说明,所有发现均为患者组与对照组的比较。

在老年慢性病患者的研究中脑回较低,但在首发患者中存在不一致的发现,表明需要更多、理想的是纵向研究来确定疾病早期变化的轨迹。在精神分裂症中,大脑代谢测量也较低,特别是在额叶区域,但这些效应在慢性病患者中最为显著。

最后,两项最近使用[11C]UCB-J PET的研究发现,在精神分裂症患者的额叶和颞叶皮质中存在突触末梢蛋白SV2A水平较低的证据。因此,精神分裂症中的SV2A PET成像扩展了这些区域患者样本中突触体蛋白和其他突触前标记物的蛋白质和mRNA水平较低的死后发现。

优势和局限性:

我们能够找到综合了许多测量指标大量研究数据的荟萃分析。然而,对于某些测量指标,由于研究不足,没有荟萃分析(见表3)。这尤其体现在脑回测量、皮层厚度和灰质密度测量方面,其中没有首发患者或高风险群体研究的荟萃分析,以及精神分裂症各阶段的SV2A研究。这限制了对这些群体和测量指标的结论。纵向研究也普遍存在这种情况。这限制了关于许多测量指标是否存在进行性变化的结论,并突出了精神分裂症需要更多纵向研究的必要性。

成像发现对精神分裂症是否存在较低突触密度说明了什么?

我们回顾的临床前研究表明,改变体外突触标记物的干预也与MRI测量的变化相关。这表明精神分裂症的MRI发现可能反映较低的突触密度。然而,只有少数研究调查了MRI成像信号与突触测量之间的关系,而且这些研究主要在啮齿动物模型中进行。需要进一步研究来确定这些啮齿动物发现是否可以重复,以及在人类中进行研究(如结合MRI成像和突触测量的死后研究)。此外,如图4所示,估计超过50%的灰质体积由树突和轴突组成,18%是细胞外空间,剩余体积包括神经元胞体、突触、星形胶质细胞、少突胶质细胞和胶质细胞。考虑到突触估计仅占总灰质体积的约6%,而精神分裂症中灰质体积差异的量级相似(某些额颞区约5-11%[77]),而且在精神分裂症中不可能所有突触都丢失,仅突触丢失不太可能解释精神分裂症中观察到的所有灰质和皮层厚度差异。此外,虽然死后研究一般没有发现精神分裂症感兴趣脑区的神经元或其他细胞密度降低,但有报告显示某些区域的神经元数量和体积较低,这可能影响灰质MRI差异。然而,尽管较低的突触密度不太可能解释精神分裂症中所有的灰质差异,但这并不排除突触丢失可能驱动其他成分(如树突体积)的变化,这些变化也可能导致体积损失。如前所述,NAA(N-乙酰天门冬氨酸)和FDG测量也不特异于突触。因此,虽然这些和结构测量的改变与较低的突触水平一致,但不能将其作为确定这一点的依据。在这方面,SV2A成像提供了目前可用的最特异性的突触密度测量。

证据缺口和SV2A发现关于较低突触密度的解释

专栏1总结了我们回顾精神分裂症成像发现时确定的一些关键未解决领域。在我们考虑可能导致较低突触末梢密度的潜在机制之前,本节将进一步考虑证据缺口和未解决的问题。较低的[11C]UCB-J水平在两个独立的患者队列中被报告的事实提供了一些信心,表明精神分裂症中SV2A水平较低。然而,重要的是进行进一步研究以在额外的队列中确认发现,确定发现的普遍性,并包括未使用抗精神病药物的患者(框1)。迄今为止的两项[11C]UCB-J研究都是针对慢性精神分裂症患者。因此,目前尚不清楚这些缺陷在疾病的哪个阶段出现,以及SV2A的差异是反映早期突触丢失、疾病进展的影响还是可能两者都有。首发患者灰质体积纵向变化的证据表明,在精神分裂症中可能存在神经纤维(可能包括突触丢失)的早期和进行性变化,但需要疾病早期的多模态研究来确定突触差异对此的贡献程度(框1)。

如前所述,SV2A是表达在突触末梢的突触前囊泡蛋白。然而,虽然SV2A发现可能反映精神分裂症中突触末梢的选择性丢失,甚至仅仅是囊泡蛋白的丢失,但当它们与精神分裂症相同区域中突触前和突触后标记物水平较低的死后证据一起考虑时,最可能的解释是它们反映该疾病中较低的突触密度。这支持精神分裂症的突触假说。然而,确认体内也存在突触后成分的丢失将需要开发新的PET示踪剂或其他成像方法。同时,进一步的死后研究来调查精神分裂症中突触囊泡蛋白的水平、每个囊泡中SV2A分子的数量和每个末梢的囊泡数量,将有助于解释体内发现。

SV2A在兴奋性和抑制性突触中都表达。虽然这意味着它是总突触末梢密度的良好标记物,但[11C]UCB-J成像的一个限制是它几乎不提供关于精神分裂症中可能受影响的突触类型的信息。Onwordi等人最近的工作将[11C]UCB-J与谷氨酸水平的MRS结合,研究两种测量之间的关系。研究发现,在对照组的前扣带皮质中,谷氨酸水平与SV2A测量相关,但在患者组中没有,这与该区域较低的SV2A水平一起,表明精神分裂症中可能特别影响兴奋性突触末梢。然而,虽然最高的脑谷氨酸浓度存在于谷氨酸能神经末梢中,但谷氨酸MRS信号也反映胶质细胞和细胞外谷氨酸水平,可能限制了这些发现的解释。

如前所述,精神分裂症中的结构性MRI差异可能反映其他神经纤维成分(如树突、无髓鞘轴突、胶质细胞)的改变,而不仅仅是突触。它们还可能反映除神经纤维外的其他灰质成分的差异,包括细胞体数量和体积。支持这一点的是,两项[11C]UCB-J PET研究都没有发现SV2A水平与灰质体积相关。然而,考虑到突触差异最多只能解释相同区域结构性脑差异的一部分,这些研究的样本可能没有足够的统计效能来检测关系。此外,两项研究都没有包括其他结构或代谢测量,如皮层厚度或FDG PET。因此,需要更大的研究来调查结构和代谢测量之间的关系,以了解突触变化在多大程度上可能导致我们在精神分裂症中回顾的结构和代谢脑改变(框1)。

关于抗精神病药物的影响仍有一些问题。虽然两项UCB-J研究都没有发现累积抗精神病药物剂量对SV2A水平的影响,但这并不排除抗精神病药物的影响。因此,需要对未使用抗精神病药物的患者进行SV2A水平研究来排除这种可能性。除此之外,大麻或可卡因等其他药物的使用可能影响发现。虽然两项精神分裂症UCB-J研究都排除了药物滥用检测呈阳性的参与者,但精神分裂症患者队列通常具有较高的过去药物使用频率,这可能混淆发现。然而,最近的工作表明SV2A水平更可能反映最近的使用,而不是与过去的物质使用历史相关,尽管迄今为止这仅针对可卡因进行了测试。虽然这表明过去的物质使用不太可能是主要混杂因素,但需要进一步工作来确定这是否也适用于可卡因以外的其他物质。

最后,在其他神经精神疾病(如重度抑郁症、物质使用障碍、创伤后应激障碍等)中也发现了灰质损失、皮层变薄和较低的SV2A水平。这提出了一些问题,包括我们考虑的改变对精神分裂症的特异性如何,以及疾病之间的改变是否由相同的机制造成。关键的区分因素可能是潜在机制和涉及的环路。

什么机制可能导致突触丢失?免疫介导的过度突触修剪被提出作为一种可能性。支持这一点的是,许多死后研究表明,与健康对照相比,精神分裂症患者大脑中微胶质细胞密度增加(具有肥大形态,表明活化表型),特别是在额叶和颞叶。微胶质细胞是中枢神经系统的免疫细胞,在大脑中突触修剪和突触物质吞噬方面起主要作用。体外研究进一步表明,与对照相比,从精神分裂症患者培养的微胶质细胞对突触体的吞噬增加,表明精神分裂症的遗传背景可能导致患者过度突触修剪。精神分裂症的其他风险因素也可能导致微胶质细胞活化。例如,研究表明啮齿动物的应激暴露导致微胶质细胞修剪增加和突触丢失,特别是在前额叶皮质和海马。青少年应激还被认为是发展精神分裂症的风险因素,可能涉及相同的修剪机制。因此,异常的微胶质细胞活化是一个可能解释精神分裂症中较低突触密度并破坏皮质功能的潜在机制(见[5]进一步讨论)。然而,精神分裂症中微胶质细胞标记物的体内发现存在不一致性,可能是由于方法学因素,微胶质细胞介导的修剪与体内脑成像变化之间的联系尚待确立。还需要进一步研究来调查应激对SV2A水平的影响,并将其与精神分裂症病理生理学联系起来。尽管有这些注意事项,这表明存在潜在的干预目标。

| 专栏1:关键下一步工作

|

结论

神经影像学技术已被广泛用于研究精神分裂症的病理生理学,为精神分裂症中的一系列结构和代谢差异提供了证据,包括在慢性精神分裂症皮质区域(特别是额颞区)中灰质体积、皮层厚度、脑回形成以及NAA和FDG水平较低,具有中等效应量。这些效应在首发精神分裂症中也可以观察到,可能除了脑回形成之外。此外,证据表明灰质变化从疾病首发就具有进行性。这些发现与该疾病中较低的突触密度一致,但不能证明这一点。而且,很明显仅突触差异不能解释灰质变化的幅度。

然而,最近使用特异性突触前蛋白(SV2A)PET示踪剂的发现为该疾病额颞区较低的突触末梢密度提供了体内证据,这与精神分裂症中突触前和突触后标记物水平较低的死后证据一致。关于突触改变是否在疾病发病时就存在还是后来发展,以及它们与我们回顾的其他神经影像学发现之间的关系,仍然存在问题。

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?