译者 | 弯月

出品 | CSDN(ID:CSDNnews)

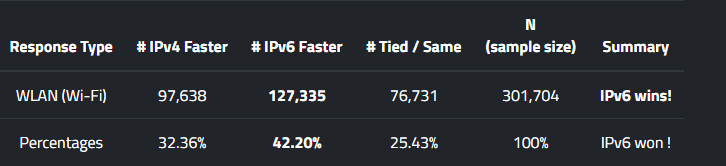

一句话概括本文:IPv6的速度比IPv4快约39%(仅限本地!)。

为了搞清楚如题所示的问题,我们决定分析30天内一系列监控代理收集的匿名数据。为了简单起见,我们只分析客户端到默认网关的往返时间(Round Trip Time,即RTT)。这段子路径并没有覆盖访问互联网资源的完整过程,只包括第一段旅程(通常通过Wi-Fi传输),其不确定性也最大。

有许多细微的差别都可能会影响我们的初步结果,包括但不限于数据集的大小、设备的差异、操作系统、介质、协议、CoS 类型等等。然而,由于困难重重,我们决定研究一个简单但便于比较的指标。如果你对我们的数据和分析结果有任何想法或建议,请在下方留言。

方法

为了回答这个问题,我们使用了一种名叫PanSift的工具,希望借助这个工具保证Wi-Fi传输和远程故障排除。我们收集了 240 万个网络相关的网关数据点。为了收集这些数据,我们随机选择了16个macOS机器,然后每30秒收集一次数据(我们的数据保留期限最长为30天)。

这16台macOS机器全天在线,并支持双协议栈(即单个节点同时支持IPv4和IPv6两种协议栈),而不仅仅是只有本地连接。这样可以让比较更公平,因为发出的流量都要遍历连接中的全部节点和网关。另外,请注意PanSift不会对数据做规范处理,并保留完全保真的指标。这样,我们就可以进行细粒度分析,甚至追溯故障排除。在过滤出同时支持IPv4和IPv6的数据后,我们总共得到了 342,980 个有效数据点。

深层技术揭秘

PanSift代理每30秒通过命令ping(IPv4)和ping6(IPv6)发送3个ICMP echo_requests,同时还将COS(服务等级)设置为“Best Effort”。ping和ping6使用的选项如下:

-

-c 3:发送3个请求,然后停止。

-

-i 1:两个请求之间等待1秒(默认)。

-

-k BE:Best Effort,普通类(默认)。

注意:虽然上述选项是默认值,但我们还是明确地给出了选项,这样可以提醒自己以后进行进一步的调整。我们还为网关的 ICMP 设置了5秒的父进程超时。先发送IPv4请求,然后是IPv6,我们求出3个请求的平均延迟,作为结果数据点(使用以毫秒为单位的浮点值)。

然后查询Influx后端(时间序列数据库)。数据框中的数据跨越 macOS 版本 10.11.x、10.14.x、10.15.x、11.6.x 和 12.x,设备类型从 iMAC 到 Mini,但主要是 Macbook Airs和 MacBook Pro。

然后,使用Influx的脚本语言Flux,简单比较了IPv4和IPv6。

注意,为了简单起见,我们还将(浮点)值四舍五入为整数,以便快速、公平地比较IPv4和IPv6。

结果

表 1.0:IPv4 与 IPv6 的总延迟结果

图 1.0:IPv4 的总延迟结

果

图 2.0:IPv6 的总延迟结果

表 2.0:WLAN 的 IPv4 与 IPv6 的延迟

表 3.0:有线 IPv4 与 IPv6 的延迟*

* 我们需要更广泛的数据集,因为大多数机器的数据来自同时连接了 Wi-Fi / WLAN 的主机。我们记录的有线硬件主要是“USB LAN”和“USB-C LAN”,其中一些硬件的速率可能低于千兆(1000 Mbps)。因此,我们还需要获取不同硬件上的输出,但是 IPv4 和 IPv6 都使用了相同的硬件传输数据。

下一步的计划

接下来,我们打算扩展上面的分析结果,然后看一看:

● 是否与网关的MAC 地址(以及供应商 OUI)有关。

● 是否与某些客户端设备类型、操作系统版本或补丁级别有关。

● 更大的双协议栈设备样本集是否会产生相同的结果。

原文地址:https://pansift.com/blog/is-ipv6-faster-than-ipv4/

4469

4469

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?