🎓作者简介:科技自媒体优质创作者

🌐个人主页:莱歌数字-CSDN博客

💌公众号:莱歌数字

📱个人微信:yanshanYH

211、985硕士,职场15年+

从事结构设计、热设计、售前、产品设计、项目管理等工作,涉足消费电子、新能源、医疗设备、制药信息化、核工业等领域

涵盖新能源车载与非车载系统、医疗设备软硬件、智能工厂等业务,带领团队进行多个0-1的产品开发,并推广到多个企业客户现场落地实施。

专题课程

每日篇行业发展资讯,让大家更及时了解外面的世界。

更多资讯,请关注B站/公众号【莱歌数字】,有视频教程~~

仿生学赋能结构热设计:从莲藕到叶脉,自然智慧如何重塑散热科技

原创 Donal AI 莱歌数字 2025年02月14日 12:07 湖北

![]()

引言:当仿生学遇见热设计,一场高效散热的进化论

在电子设备功率飙升、能源效率需求迫切的今天,传统散热技术已难以应对高热流密度与复杂工况的挑战。

仿生学,这一从自然进化中汲取灵感的学科,正为热设计领域注入全新活力。莲藕的梯度折叠、蜂窝的力学拓扑、叶脉的流体优化——这些自然结构经过亿万年优化的智慧,正在实验室与工业场景中转化为创新的散热解决方案。

本文将从结构设计、热性能、成本控制、材料可靠性与商业潜力五大维度,解析仿生学如何重塑热管理的未来。

一、结构设计:自然拓扑的工程化复刻

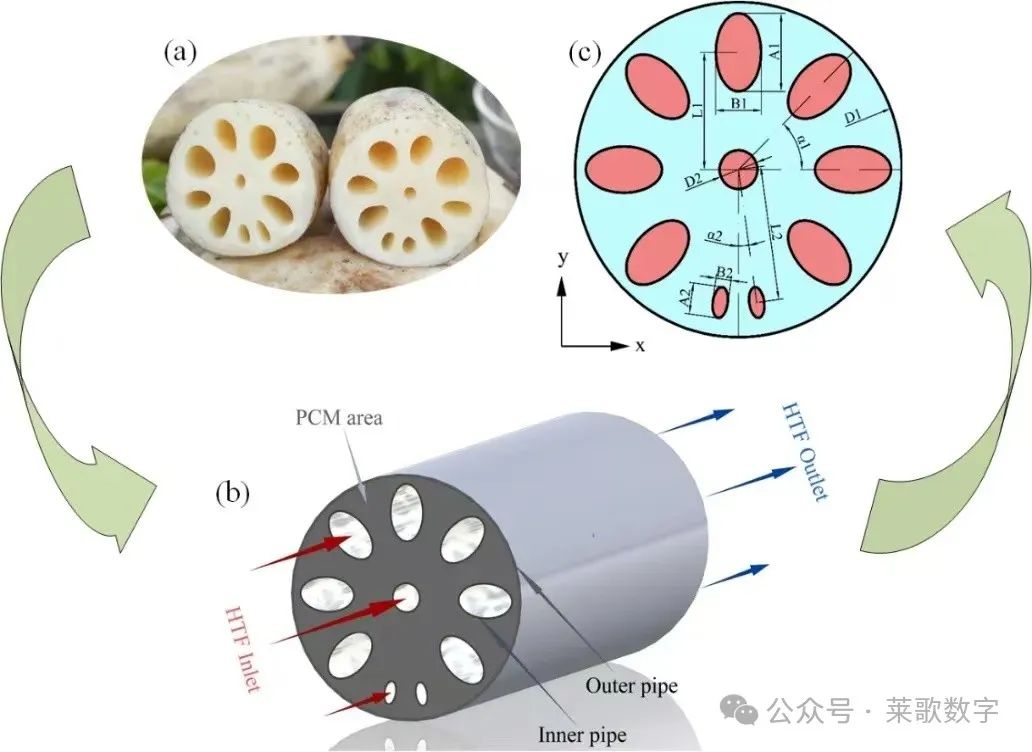

1. 莲藕式蜂窝结构:梯度折叠与吸能优化

莲藕的根茎结构具有独特的梯度折叠特性,其内部空腔与节点分布能够高效吸收冲击能量并分散应力。

在船舶防护与高功率设备散热领域,研究者通过3D打印技术复刻莲藕的梯度结构,设计出莲藕蜂窝夹层(LRHS)。

实验表明,相比传统蜂窝结构,莲藕蜂窝的平台吸能效率提升51.4%,且在热应力下表现出更均匀的变形模式,避免局部过热。

2. 叶脉仿生散热板:管状多翼与流体优化

植物叶脉通过管状与多翼结构实现水分与养分的高效传输。

受此启发,科学家设计了叶脉式散热均热板:上层供气层与下层散热层通过导气管连接,散热层内部复刻叶脉的复杂通道,显著增加热交换表面积。

仿真实验显示,其温度分布均匀性较传统散热板提升30%以上,有效消除“热点”问题,适用于CPU、GPU等高热流密度场景。

3. 蜂窝结构的仿生进化:轻量化与高强度平衡

蜂巢的六边形拓扑结构以最少的材料实现最大承载能力。

在航天器与电动汽车电池包中,仿生蜂窝结构通过优化壁厚与排列密度,既能减轻重量(较传统设计减重20%-30%),又可通过内部气流通道增强散热效率,实现力学与热管理的双重突破。

二、热设计性能:从传导到辐射的全链路优化

1. 传导效率提升:仿生结构的导热路径优化

叶脉散热板通过多级分支通道缩短热传导路径,结合高导热材料(如石墨烯复合层),其等效导热系数可达传统铜基散热器的3倍。

而莲藕蜂窝结构通过梯度折叠设计,使热量沿预设路径扩散,降低热阻峰值。

2. 对流与辐射的协同增强

仿生结构通过增大表面积与湍流效应强化对流散热。

例如,叶脉散热板的凸起结构可使气流速度提升15%-20%,对流换热系数(hC)提高至8-10 W/m²·℃。

此外,部分仿生表面(如鲨鱼皮微结构)可调控辐射率,通过选择性辐射波长进一步提升散热效率。

3. 均热性突破:消除局部热点的自然智慧

自然结构(如叶脉、根系)的分布式网络特性被用于热场均匀化设计。

例如,某5G基站散热模组采用叶脉分形流道,使芯片表面温差从传统设计的15℃降至3℃以内,显著提升设备可靠性。

三、成本与材料可靠性:仿生设计的产业化挑战

1. 制造工艺的成本博弈

-

增材制造(3D打印):莲藕蜂窝等复杂结构依赖3D打印,虽单件成本较高,但减少组装步骤并降低材料浪费,长期看具备规模化成本优势。

-

模具优化:叶脉散热板可通过蚀刻工艺批量生产,其模具寿命较传统散热片提升40%,摊薄单位成本。

2. 材料选择与耐久性

-

轻量化复合材料:仿生蜂窝结构多采用碳纤维-环氧树脂复合材料,强度重量比达钢的5倍,且耐腐蚀性优异。

-

相变材料(PCM)集成:在叶脉散热板内填充石蜡基PCM,可吸收瞬态热冲击,延长设备寿命,循环稳定性超5000次。

四、未来商业价值:从实验室到万亿级市场的跨越

1. 高增长应用场景

-

数据中心与AI芯片:叶脉散热板可将服务器PUE(能效比)从1.5降至1.2,单数据中心年省电费超千万元。

-

新能源汽车:仿生蜂窝电池包散热方案可使续航提升8%-10%,市场潜在规模达120亿美元(2025年预测)。

2. 绿色制造的政策红利

欧盟“碳关税”与我国“双碳”目标推动低能耗散热技术需求。仿生设计通过减重与能效优化,可减少30%的制造碳排放,契合ESG投资趋势。

3. 技术壁垒与专利布局

美的、华为等企业已布局仿生散热专利,如美的“莲藕式循环散热系统”可降低机房能耗20%。未来竞争将聚焦于结构拓扑优化算法与低成本制造工艺。

结语:自然启示录下的热管理新纪元

从莲藕的吸能梯度到叶脉的流体网络,仿生学正将自然亿万年进化的智慧转化为可量产的工程奇迹。

这一领域不仅需要跨学科协作(生物学、材料学、流体力学),更需产业链上下游的深度融合。

随着计算仿真与制造技术的进步,仿生热设计有望在效率、成本与可持续性三重维度上颠覆传统,成为下一代散热技术的核心引擎。

关注我们,获取更多前沿科技解读!

379

379

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?