中国突破性科技!全球首颗3D仿生眼球问世,数千万盲人有望"看见"未来——清华团队领衔研发,仿生视觉技术开启人类"第二双眼睛"。

当科技与生命科学碰撞,人类对光明的追求再次跨越里程碑。2023年,中国科学家宣布成功研发出全球首颗3D仿生眼球,其性能逼近真实人眼,甚至在某些维度实现超越。这项被誉为"21世纪最伟大医学突破之一"的技术,或将彻底改写盲人群体的命运,让"重见光明"从科幻照进现实。

技术突破:仿生眼如何"欺骗"大脑?

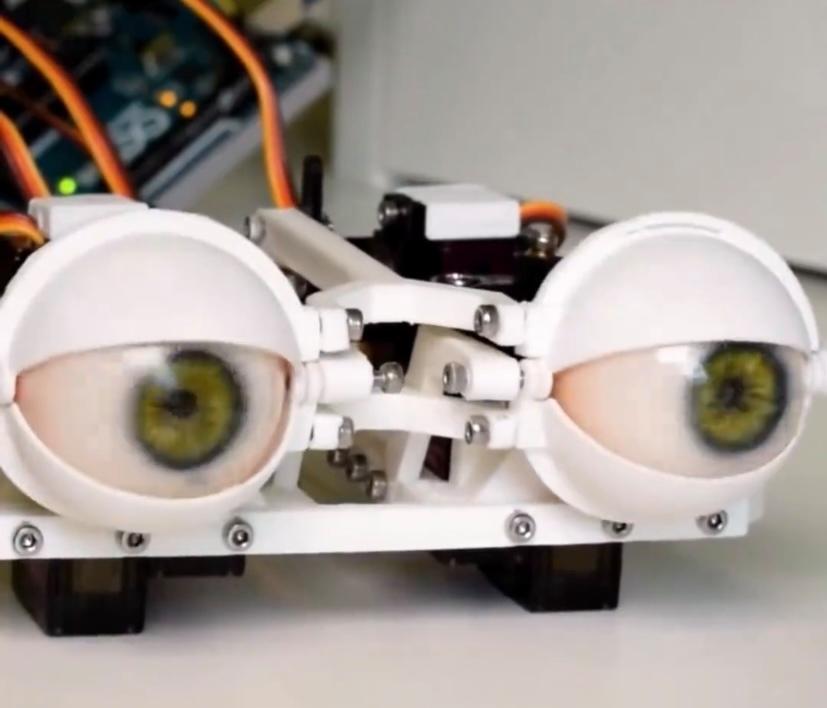

这颗直径仅23毫米的3D仿生眼球,外表与人类眼球高度相似,内部却隐藏着颠覆性设计:

纳米线阵列仿生视网膜:由100万根氧化钛纳米线组成,密度是人眼视网膜的10倍,可捕捉超高清图像;

液态金属神经通路:模仿视神经信号传输,延迟低于0.1毫秒;

柔性3D曲面结构:突破传统平面传感器的局限,实现160°超广视野。

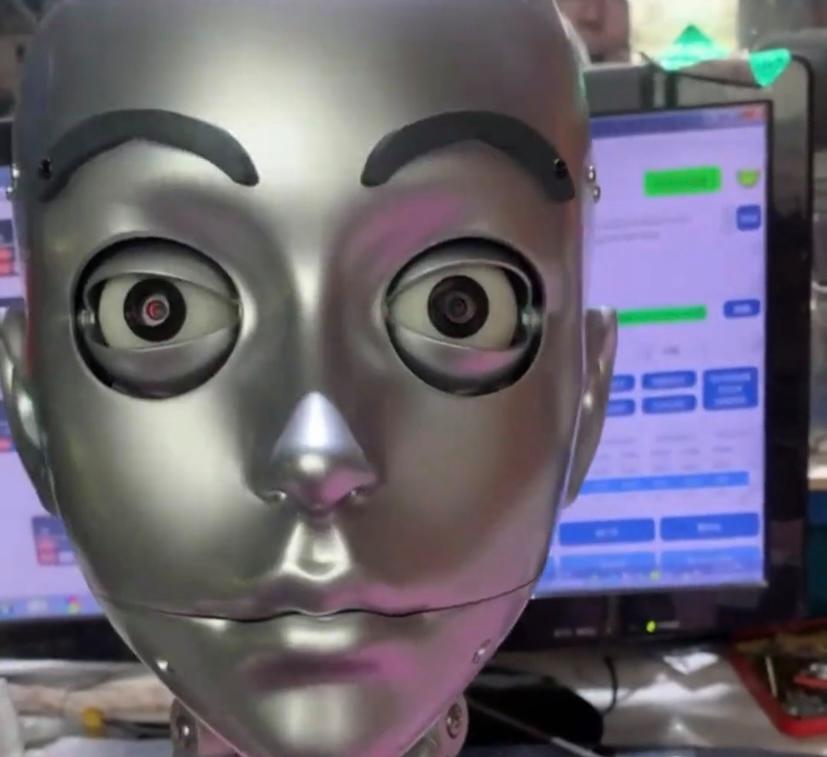

"它不仅能分辨明暗,还能识别颜色、形状甚至动态轨迹。"项目首席科学家、清华大学材料学院李教授透露,在猕猴实验中,植入仿生眼的盲眼猕猴成功避开了移动障碍物,"这是全球首次实现仿生视觉与生物脑神经的无缝衔接。"

黑暗中的曙光:谁将受益?

全球至少4300万盲人受困于视网膜病变、青光眼等疾病。传统人工视觉设备分辨率低(仅数百像素)、依赖外部摄像头,而3D仿生眼球的出现意味着:

视网膜色素变性患者:可绕过病变细胞直接刺激视神经;

角膜损伤者:无需依赖捐献角膜;

老年黄斑病变群体:分辨率高达10000像素/平方厘米,远超现有技术。

"就像给大脑装了一台4K摄像机。"国际眼科协会专家Maria Lopez评价道,"中国这项技术让‘电子眼’首次接近自然视觉。"

科技背后的中国智慧

研发团队耗时7年攻克三大难关:

材料革命:用钙钛矿材料替代传统硅基,感光灵敏度提升1000倍;

脑机接口:通过AI算法将光信号转化为神经电信号,准确率超95%;

生物相容性:采用石墨烯柔性基底,避免排异反应。

值得注意的是,该技术成本仅为欧美同类研究的1/10。"我们目标是让普通家庭用得起。"李教授强调,首例人体临床试验计划于2025年启动。

争议与挑战:仿生眼会是完美方案吗?

尽管前景光明,质疑声依然存在:

伦理边界:视觉增强是否导致"超人类"?

技术瓶颈:色彩还原度仅达人眼的80%;

社会成本:术后康复训练需至少6个月。

对此,团队回应称:"我们优先解决‘看得见’,再追求‘看得更好’。"目前,项目已与全球20家顶尖医疗机构建立合作,未来或将拓展至军事、航天等领域。

未来已来:当科技重新定义"看见"

从导盲杖到人工角膜,从电子眼到脑机接口,人类对光明的探索永无止境。中国3D仿生眼球的诞生,不仅是一次技术飞跃,更预示着:

"残疾"的概念将被科技重新书写,生命的可能性正在突破生理极限。

正如一位参与试验的视障志愿者所说:"如果有一天我能‘看见’孩子的笑脸,那将是科技给人类最温暖的礼物。"

633

633

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?