一、图片核心信息提炼

-

主要殖民国家与时间线

- 法国:

- 1604年建立皇家港(Port Royal,新斯科舍)(渔业与皮毛贸易);

- 1608年建立魁北克(Quebec)(控制圣劳伦斯河流域,毛皮贸易枢纽)。

- 英国:

- 1607年建立詹姆斯敦(Jamestown,弗吉尼亚)(烟草种植园);

- 1630年建立马萨诸塞湾殖民地(Massachusetts Bay Colony)(宗教清教徒定居,后来发展为哈佛大学)。

- 荷兰:

- 1623年建立新阿姆斯特丹(New Amsterdam)(贸易港口,依赖郁金香和皮毛贸易);

- 1664年被英国夺取并改名为纽约(New York)。

- 法国:

-

早期殖民经济特点

- 商品生产:殖民地输出高价值商品(如毛皮、烟草、木材),但依赖欧洲进口物资(工具、武器、奢侈品)。

- 生存挑战:早期移民面临饥荒、疾病和原住民反抗(如英国詹姆斯敦因“饥饿冬季”损失过半人口)。

二、殖民扩张的背景与动机

-

欧洲国家的竞争逻辑

- 法国:寻求通过圣劳伦斯河进入北美内陆,与原住民建立毛皮贸易同盟(如休伦族),对抗英国。

- 英国:以重商主义为核心,通过烟草种植园和奴隶贸易积累财富(如弗吉尼亚的“烟草垄断”政策)。

- 荷兰:凭借海上马车夫优势,垄断大西洋贸易,新阿姆斯特丹成为欧洲与美洲的货物中转站。

-

宗教与意识形态驱动

- 英国清教徒:马萨诸塞湾殖民地以宗教自由为旗号,实则建立严格清教徒社会(如“五月花号”移民)。

- 天主教法国:魁北克传教团(如耶稣会)试图将原住民“基督教化”,同时进行文化同化。

三、殖民地与母国的关系

| 国家 | 经济模式 | 与母国联系 | 典型矛盾 |

|---|---|---|---|

| 法国 | 毛皮贸易与小型农场 | 依赖巴黎的贸易公司(如密西西比公司) | 过度依赖原住民合作,易受部落反抗 |

| 英国 | 烟草种植园与奴隶制 | 英国议会通过《航海条例》限制荷兰竞争 | 殖民地自治权与王室控制冲突 |

| 荷兰 | 转口贸易与金融投机 | 阿姆斯特丹证券交易所资助殖民扩张 | 商业利益与军事防御薄弱(易被英国攻击) |

四、关键历史事件与影响

-

英荷战争与殖民地易主

- 1664年:英国发动“第二次英荷战争”,攻占新阿姆斯特丹并改名纽约,标志着英国在北美东岸的主导地位。

- 影响:纽约成为英国“三角贸易”的核心港口(奴隶、糖、朗姆酒中转站)。

-

原住民的反抗与适应

- 波瓦坦战争(1622年):弗吉尼亚原住民突袭詹姆斯敦,杀死347名殖民者,迫使英国加强军事化防御。

- 休伦联盟的策略:与法国结盟对抗英国,通过贸易换取欧洲武器,延缓殖民扩张。

-

殖民地经济的双重性

- 自给自足与出口导向:早期殖民地依赖欧洲物资(如马萨诸塞湾需要进口英国羊毛),但逐渐发展本地农业(如玉米、南瓜)。

- 奴隶制的萌芽:

- 1619年,首批非洲奴隶抵达詹姆斯敦,为烟草种植园提供劳动力;

- 荷兰新阿姆斯特丹也引入奴隶从事港口建设。

五、对比南美与北美殖民差异

| 维度 | 北美殖民地 | 南美殖民地(如西班牙墨西哥、秘鲁) |

|---|---|---|

| 经济基础 | 小规模农业与贸易站 | 大型矿场(银矿、金矿)与种植园 |

| 劳动力制度 | 初期以契约劳工为主,后期引入奴隶 | 恩康米恩达制强迫原住民劳役 |

| 宗教政策 | 清教徒/天主教传教与文化同化 | 耶稣会传教区与“米塔制”劳役结合 |

| 与原住民关系 | 武力冲突与有限合作(如休伦联盟) | 更大规模的屠杀与原住民社会崩溃 |

六、学习建议与答题思路

例题:

“比较法国、英国、荷兰在北美早期殖民地的经济策略,并分析其成败原因。”

解题步骤:

- 提取关键信息:

- 法国:毛皮贸易与传教;

- 英国:烟草种植园与奴隶制;

- 荷兰:转口贸易与金融投机。

- 分析经济模式:

- 法国依赖原住民网络,但缺乏农业基础;

- 英国通过高利润作物(烟草)和奴隶制快速积累财富;

- 荷兰因金融创新(股票市场)但军事防御薄弱。

- 评价成败:

- 法国因过度依赖原住民和七年战争(1756-1763)失去北美;

- 英国通过《航海条例》和奴隶贸易成为最终赢家;

- 荷兰殖民地被英国吞并,但贸易网络持续影响全球。

七、延伸思考

- 现代启示:纽约(原新阿姆斯特丹)的多元文化如何反映早期荷兰与英国殖民遗产?

- 环境视角:北美早期殖民地的农业开发如何改变当地生态(如森林砍伐、土壤退化)?

- 争议点:欧洲殖民者宣称的“发现新大陆”是否掩盖了原住民早已存在的复杂社会?

根据北美与南美殖民政府差异图的详细回答

一、核心差异提炼

根据图片内容,北美殖民政府与南美伊比利亚殖民政府的本质区别体现在以下三点:

- 私人资本主导:法国和英国殖民活动依赖私人投资者(如公司、贵族),而非西班牙/葡萄牙王室直接控制。

- 地方自治权较高:北美殖民地管理者(如总督、种植园主)对政务拥有较大自主权,较少受宗主国干预。

- 行政机构缺失:北美没有设立类似南美的总督(Viceroy)或检审庭(Audiencia)等中央集权机构。

二、历史背景与成因分析

1. 私人投资者的角色差异

- 南美(伊比利亚模式):

- 西班牙和葡萄牙通过王室垄断(如西班牙的“印度群岛委员会”)控制殖民地,财富流向王室和贵族。

- 例子:波托西银矿由王室直接管理,私人资本被严格限制。

- 北美(英法模式):

- 股份公司主导:法国通过密西西比公司(1664年)、英国通过东印度公司(1600年)资助殖民,投资者享有贸易特权和土地所有权。

- 风险分散机制:殖民投资风险高,私人资本需通过公司形式分摊成本(如英国弗吉尼亚公司的“股东责任制”)。

2. 地方控制权的来源

- 北美:

- 特许状制度:英国殖民地(如马萨诸塞湾)由国王授予土地所有者(如清教徒领袖),赋予其立法和征税权。

- 经济驱动:私人种植园主(如弗吉尼亚烟草大亨)为追求利润,需自主管理殖民地以避免王室干预。

- 南美:

- 中央集权体系:西班牙通过总督和检审庭垂直管理殖民地,地方官员由王室任命,直接对马德里负责。

- 资源控制:贵金属开采权完全归属王室,地方官员仅负责执行指令(如征收米塔制劳役)。

3. 行政机构的缺失

- 北美:

- 功能性治理:殖民地依赖地方议会(如宾夕法尼亚的“业主大会”)和民兵组织,无需复杂官僚体系。

- 人口规模:早期北美殖民地人口稀少(如1620年詹姆斯敦仅200人),中央集权成本过高。

- 南美:

- 治理复杂性:原住民人口密集(如墨西哥城1600年超10万人),需建立多层行政机构维持秩序。

- 法律框架:《新法》(Nuevas Leyes, 1542年)要求设立检审庭审理殖民地案件,强化司法控制。

三、差异的深层动因

-

经济目标的分歧

- 南美:西班牙/葡萄牙以掠夺贵金属和强迫劳动为核心,需严密控制资源流动。

- 北美:英法以贸易(皮毛、烟草)和长期定居为目标,依赖私人资本和市场机制。

-

殖民策略的差异

- 伊比利亚国家:推行传教与征服并行政策(如耶稣会传教区与军事据点结合),需中央集权协调。

- 北方国家:采取渐进式殖民(先建立贸易站,再逐步扩大定居),依赖地方灵活性。

-

宗主国政治结构的影响

- 西班牙/葡萄牙:绝对君主制强化中央集权,殖民地被视为王室财产。

- 英国/法国:

- 英国议会制限制王权,殖民地特许状可规避中央干预;

- 法国波旁王朝虽集权,但因财政危机(如路易十四战争)默许殖民地自治。

四、历史影响与长期后果

-

北美殖民地的独立倾向

- 自治传统:地方议会和民兵组织为美国独立战争(1776年)提供了组织和合法性基础。

- 经济独立:私人企业(如费城银行)在独立后继续主导美国经济,形成资本主义雏形。

-

南美殖民地的依赖性与动荡

- 资源枯竭:波托西银矿在17世纪衰落后,殖民地经济陷入停滞,加剧社会矛盾。

- 军事独裁:总督权力过大导致拉美国家独立后长期陷入考迪罗主义(Caudillismo)统治。

-

两种模式的现代启示

- 北美模式:强调市场自由与地方自治,成为现代资本主义国家的原型。

- 南美模式:中央集权与资源依赖导致发展滞后,至今仍受结构性不平等困扰。

五、学习建议与答题思路

例题:

“比较北美与南美殖民政府的差异,并分析其背后的经济和政治动因。”

解题步骤:

- 差异归纳:

- 私人资本角色、地方自治程度、行政机构设置。

- 动因分析:

- 经济:北美贸易导向 vs. 南美资源掠夺;

- 政治:英法议会制 vs. 西班牙绝对君主制;

- 策略:渐进定居 vs. 传教征服。

- 影响论证:

- 北美独立运动的经济与社会基础;

- 南美长期依赖性与政治不稳定。

六、延伸思考

- 争议点:北美殖民地的“自治”是否本质上是剥削原住民和非洲奴隶的另一种形式?

- 环境视角:南美密集的矿业开发与北美分散的农业定居对生态环境有何不同影响?

- 全球化联系:北美私人公司的跨国贸易网络如何预示了现代全球化经济的雏形?

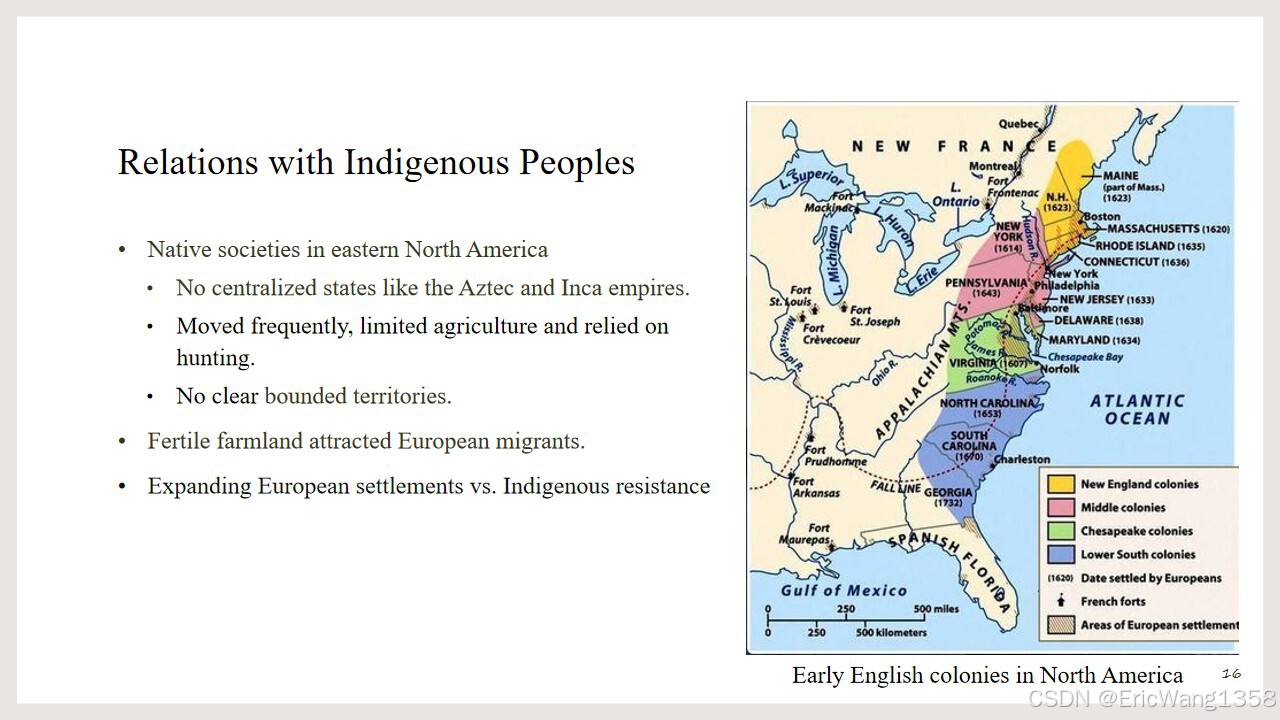

根据北美早期英国殖民地图的核心内容回答

一、图片核心信息提炼

-

原住民社会特点(左侧文字):

- 无中央集权:不同于阿兹特克或印加帝国,北美东部的原住民(如阿尔冈昆、易洛魁、切罗基)以部落或松散联盟形式组织。

- 游猎与迁移:依赖狩猎、采集和季节性农业(如玉米种植),居住地随资源变化迁移。

- 土地观念:土地被视为共享资源,无固定边界,这与欧洲殖民者的“私有产权”观念冲突。

- 与殖民者的互动:初期通过皮毛贸易与欧洲人合作,但随着定居扩张逐渐转为抵抗。

-

英国殖民地分布(右侧地图):

- 四大区域:

- 新英格兰(1620-1640年代):马萨诸塞湾(波士顿)、罗德岛(普罗维登斯)等,清教徒为主,强调宗教自治。

- 中部殖民地(1630年代起):宾夕法尼亚(费城)、康涅狄格(哈特福德)、新泽西,以农业和贸易为核心,接纳多元移民。

- 切萨皮克殖民地(1607年起):弗吉尼亚(詹姆斯敦)、马里兰(巴尔的摩),依赖烟草种植园经济和奴隶制。

- 下南部殖民地(1670年代起):北卡罗来纳(查尔斯顿)、南卡罗来纳、佐治亚,以水稻种植和奴隶制为主。

- 法国势力:标注魁北克(1608)、蒙特利尔(1623)等堡垒,控制圣劳伦斯河流域,与英国殖民地形成竞争。

- 时间轴:从1620年马里兰建立到1732年乔治亚成立,英国殖民地逐步向南扩张。

- 四大区域:

二、历史背景与殖民逻辑

-

英国殖民动机:

- 经济利益:烟草、木材、皮毛等高利润商品驱动殖民扩张(如弗吉尼亚烟草垄断)。

- 宗教因素:清教徒寻求逃离英国国教迫害(如马萨诸塞湾殖民地的“上帝之城”愿景)。

- 战略竞争:对抗法国和荷兰,争夺大西洋贸易主导权(如1664年夺取新阿姆斯特丹)。

-

原住民的困境:

- 疾病冲击:欧洲人带来的天花、麻疹导致原住民人口锐减(如切萨皮克地区原住民死亡率高达90%)。

- 土地争夺:欧洲移民通过《垦殖法》(Enclosure Laws)将公共土地转为私有,迫使原住民迁入保留地。

- 文化冲突:原住民的集体主义生活方式与欧洲的个人产权观念不可调和。

三、殖民地与原住民的互动模式

-

短期合作:

- 皮毛贸易同盟:新英格兰殖民地(如波士顿)与易洛魁部落合作,对抗法国势力。

- 技术交流:原住民教授殖民者玉米种植和捕鱼技巧,换取欧洲武器。

-

长期冲突:

- 暴力镇压:

- 佩科特战争(1636-1638年):马萨诸塞殖民者摧毁佩科特部落,夺取土地。

- 王室战争(1675-1676年):菲利普国王战争中,英军屠杀万帕诺亚格人,摧毁12个村庄。

- 法律剥夺:

- 《印第安人迁移法》(1763年):强制原住民迁入西部保留地,为殖民地扩张腾出土地。

- 暴力镇压:

-

文化同化与抵抗:

- 传教活动:清教徒试图“教化”原住民,推广基督教和欧洲生活方式(如普罗维登斯的“祈祷镇”)。

- 文化复兴运动:

- 易洛魁“长屋会议”:通过传统政治集会抵制殖民统治。

- 纳瓦霍编织艺术:在保留地中保留语言和文化技艺。

四、地图细节的深层含义

-

颜色编码与势力范围:

- 英国殖民地以红色为主,法国为蓝色,突出两国在北美东岸的竞争(如魁北克与新英格兰的边界争议)。

- 原住民领土未明确标注,暗示其土地权被欧洲殖民者逐步侵蚀。

-

军事堡垒的位置:

- 法国在蒙特利尔、路易斯堡的堡垒旨在控制圣劳伦斯河贸易路线,阻碍英国向西扩张。

- 英国在切萨皮克湾的堡垒(如威廉斯堡)主要用于保护烟草种植园免受海盗和原住民袭击。

-

时间标注的意义:

- 马里兰(1620)、宾夕法尼亚(1633)等时间点显示英国殖民地的“跳跃式”发展,依赖私人公司的资金(如弗吉尼亚公司)。

五、历史影响与当代启示

-

美国建国基础:

- 殖民地自治传统(如康涅狄格特许状)成为美国联邦制和州权的雏形。

- 原住民的抵抗为美国独立战争提供了军事经验(如大陆军雇佣易洛魁战士)。

-

种族与土地问题:

- 殖民时期的土地掠夺直接导致今日美国原住民部落的贫困与边缘化。

- 《印第安自决法》(1975年):承认原住民土地权,但未完全解决历史遗留问题。

-

全球殖民模式的比较:

- 与西班牙/葡萄牙的“白银帝国”不同,英国殖民地更依赖市场机制和移民劳动力(如非洲奴隶)。

- 这一差异塑造了北美资本主义的发展路径(如纽约成为全球金融中心)。

六、学习建议与答题思路

例题:

“分析早期英国殖民地与原住民关系如何影响北美社会结构。”

解题步骤:

- 关键要素提取:

- 原住民无中央集权、游猎经济 vs. 欧洲定居农业;

- 合作(皮毛贸易)与冲突(土地争夺)的双重性。

- 因果链分析:

- 原住民人口锐减 → 殖民者转向非洲奴隶制;

- 土地私有化 → 部落社会解体 → 原住民文化边缘化。

- 长期后果论证:

- 种族隔离政策(如“印第安人保留地”)的起源;

- 美国宪法中未承认原住民权利的历史遗留问题。

七、延伸思考

- 争议点:早期殖民者是否真的“发现”了北美?还是对原住民社会的入侵?

- 环境视角:欧洲农业模式(如烟草单一作物)如何改变北美东部生态系统?

- 跨学科联系:比较文学中的“边疆叙事”(如詹姆斯·费尼莫尔·库柏小说)如何反映殖民者对原住民的想象与现实。

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?