通信原理第七版 樊昌信 曹丽娜

手写笔记参考小红书:香草味冰淇淋~

第六章 数字基带传输系统

数字基带信号:数字信号所占的频谱是从零谱或很低频率开始;

数字基带传输系统:在某些低通有限信道中,基带信号可以不经过载波调制直接传输;

数字带通传输系统:需要经过调制和解调过程的传输系统;

一、数字基带信号及其频谱特性

1. 数字基带信号

——表示数字信号的电波形,用不同的电平或脉冲表示;

(1)单极性波形

——(正电平用“1”表示,零电平用“0”表示)

特点:极性单一,有直流分量和低频分量;

应用:设备内部和数字调制器中;

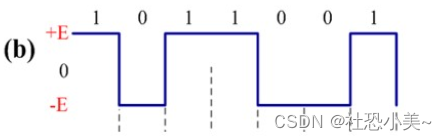

(2)双极性波形

——(正电平用“1”表示,负电平用“0”表示)

特点:无直流分量,抗干扰性强;

应用:V.24、RS-232C接口标准和数字调制器中;

(3)单极性归零波形

——单极性归零波形指它的有电脉冲宽度 小于码元宽度

(占空比为50%)

特点:从中可以直接提取定位信号;

应用:作为其他码型提取同步时钟的过渡码型;

(4)双极性归零波形

——兼有双极性和归零波形的特点

(5)差分波形(相对码波形)

特点:用相邻码元电平的跳变或不变表示信息码元;

- 传号差分(1变0不变)

- 空号差分(0变1不变)

差分编码: 差分译码:

(6)多电平波形

特点:一个脉冲可携载多个比特信息;

优点:传码率一个定时,多电平的传信率高;

应用:高数据速率传输系统;

四电平波形:00 —— +3E 01 —— +E 10 —— -E 11 —— -3E

2. 基带信号的频谱特性

(1)连续谱——带宽B

(2)离散谱: 定时分量(m=1) 直流分量(m=0)

结论:连续谱总是存在,谱的形状取决于

的频谱以及出现概率;

离散谱是否存在,取决于

的波形及其出现概率P;

消失条件:

二、基带传输的常用码型

1. 选码规则:

- 无直流分量,且低频分量小;

- 定时信息丰富;

- 高频分量小;

- 不受信源统计特性的影响;

- 有自检能力;

- 编、译码简单;

2. 常用的传输码型

(1)AMI码——传号交替反转码

—— “+1”和“-1”交替出现,而“0”保持不变

- 特点:不含直流分量,低频成分少,三电平,编译码电路简单,有宏观自检能力;

- 缺点:信码有长连0串时,难以获取定时信息;

(2)HDB3码——3阶高密度双极性码

编码规则:

- 连“0”个数不超过3个时,遵循AMI的编码规则;

- 连“0”个数超过3个时,将第4个“0”改为非“0”脉冲,记为

或

,称为破坏脉冲;

- 相邻V码的极性必须交替出现(确保无直流);

- V码的极性应与前一个非“0”脉冲的极性相同,否则,将0000更改为

,或

;B称为调节脉冲;

- V码之后的传号码极性也要交替。

(3)双相码(曼彻斯特码)

—— “0”码用“01”表示,“1”码用“10”表示

特点:

- 二电平(极性相反),无直流分量;

- 定位时信息丰富,编译码电路简单;

- 连码个数不超过2个;

缺点:带宽比原码大一倍;

应用:局域网中的传输码型;

(4)差分双相码——差分曼彻斯特码

—— “1”表示有跳变,“0”表示无跳变

- 特点:属于双相码的一种码型;

- 应用:IEEE802.5令牌环网局域网中;

(5)CMI码——传号反转码

—— “1”用11、00交替表示,“0”用01表示

- 特点:双极性二电平码,连码个数不超过三个;

- 应用:A律PCM四次群的接口型码,速率低于8.448Mb/s的光缆传输系统中;

(6)nBmB码(m>n)

m>n,所以多出 种组合;

从 种中选择许用码组,其余为禁用码组;

- 优点:可以提供良好的同步和检错功能;

- 代价:所需的带宽随m增加;

- 通常选择m=n+1,如1B2B,4B5B;

(7)nBmT码 (m<n)

- 在相同码速率下,4B/3T码的信息容量大于1B/T1,因而可以提高频带利用率;

- 4B/3T码、8B/6T码等适用于高速数据传输系统,如高次群同轴电缆传输系统;

三、数字基带信号传输与码间串扰

1. 数字基带信号1传输系统的组成

发送滤波器:即信道信号形成器

作用:原始基带信号——适合于信道传输的基带信号;

目的:匹配信道,减小串扰,利于同步提取;

信道:给基带信号提供传输通道;

接收滤波器:

作用:滤除带外噪声,对信道特性均衡;

目的:使输出的基带波形有利于抽样判决;

2. 码间串扰

(1)误码原因

- 信道噪声

- 码间串扰(ISI)

(2)码间串扰:前面码元波形的拖尾蔓延到当前码元的抽样时刻上,从而对当前码元的判决造成干扰;

(3)产生原因:系统传输总特性(包括收、发滤波器特性和信道特性)不理想导致码元的波形畸变、展宽和拖尾;

四、无码间串扰的基带传输特性

1. 无码间串扰的条件

(1)时域条件

——本码元抽样时刻有值,其他码元抽样时刻均为0

(2)频域条件 (奈奎斯特第一准则)

——检验或设计H(w)能否消除码间串扰的理论依据

![]()

a. 物理意义:若一个实际的基带传输特性可以等效为一个理想(矩形)低通滤波器,则可以是按无码间串扰传输;

b. 几何意义:(判断有无码间串扰的方法——切割、平移、叠加、常数)

将H(w)在w轴上以 的间隔切开,然后分段平移到

区间内,进行叠加,其结果为一常数。则以

的速率传输时,无ISI。

2. 无码间串扰传输特性的设计

(1)理想低通特性

奈奎斯特最窄带宽: 无ISI的最高波特率:

无IS基带系统最高频带利用率:

存在问题:

- 特性陡峭,不易实现;

- 响应曲线尾部收敛慢,摆幅大,对定时要求严格;

解决方案:对H(w)在 处按“奇对称”条件进行“圆滑/滚降”;

(2)余弦滚降特性

滚降系数——用于描述滚降程度

带宽:

最高频带利用率:

(3)升余弦滚降

特点:特性易实现,响应曲线尾部收敛快,摆幅小,对定时要求不严格;

代价:带宽增加,频带利用率降低;

五、部分响应和时域响应

——改善系统性能的两种措施

1. 部分响应系统

——利用部分响应波形进行传输的基带系统

第Ⅰ类部分响应系统——当前码元只对下一个码元产生码间串扰

(1)原理框图

(2)预编码:可消除接收端的“差错传播”现象;

(模2加) 即

(3)相关编码:使前后码元之间引入某种相关性,从而形成预期的响应波形和频谱结构;

带来问题:若接收一个误码 ,则其后会产生一连串的错误——差错传播;

(算数加)

接收端对 做“模2判决”即可恢复

:

第Ⅳ类部分响应系统——当前码元只对下下一个码元产生码间串扰

(1)原理框图

(2)预编码:

(3)相关编码:

对 做“模2判决”即可恢复

:

(3)注意:若L>2,则“模2加”改为“模L加”;

“模2判决”改为“模L判决”;

(4)优点:能实现2Baud/Hz的频带利用率,且传输波形的“尾巴”衰减大,收敛快;

(5)缺点:当输入数据为L进制时,相关编码电平数要超过L;

第Ⅰ、Ⅳ类部分响应信号的电平数为(2L-1),因此,部分响应系统的抗噪性能变差;

2. 时域均衡

(1)目的:消除或减小码间串扰(ISI)

(2)方法:频域均衡和时域均衡

(3)均衡原理

5719

5719

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?