在大模型技术席卷各行业的今天,通用大模型在专业领域往往面临知识局限(缺乏实时 / 私域数据)、幻觉风险(虚构错误信息)、数据安全(私域数据上传隐患)三大核心痛点。而检索增强生成(RAG)技术通过 "检索 + 生成" 的组合模式,成为解决这些问题的最优方案之一。本文结合 LlamaIndex 框架与 Chainlit 前端工具,带大家从零实现一个私域知识问答系统,完整覆盖前端搭建、RAG 核心流程与原理解析。

一、前端界面选型与实现:对话交互的入口搭建

前端是用户与 RAG 系统交互的直接载体,选择合适的前端框架能极大提升开发效率。目前主流的 Python 前端工具各有侧重,我们先通过对比明确选型逻辑。

1. 三大前端框架对比

不同场景对前端的需求差异显著,下表清晰梳理了三者的核心区别:

| 对比维度 | Chainlit | Streamlit | Gradio |

|---|---|---|---|

| 主要定位 | 面向 LLM 的对话式前端框架 | 通用型数据应用 / 仪表盘开发框架 | 机器学习模型演示与交互框架 |

| 核心特点 | 原生支持聊天流、工具调用可视化,与 LlamaIndex 深度集成 | 丰富数据可视化组件,脚本式开发 | 多模态输入输出,一键分享 Demo |

| 使用门槛 | 中等(需了解 LLM 应用逻辑) | 低(纯 Python 脚本) | 低(几行代码跑通 Demo) |

| 典型场景 | AI 助手、LLM 工具调用演示 | 数据可视化、商业智能 BI | Hugging Face 模型快速分享 |

对于 RAG 智能问答系统而言,Chainlit 的对话交互优化与 LLM 生态集成能力是核心优势,因此本文选择 Chainlit 作为前端框架。

2. Chainlit 实战:安装与问题解决

2.1 基础安装步骤

通过 pip 即可完成 Chainlit 的安装,核心命令如下:

# 安装Chainlit

pip install chainlit

# 验证安装是否成功

chainlit hello

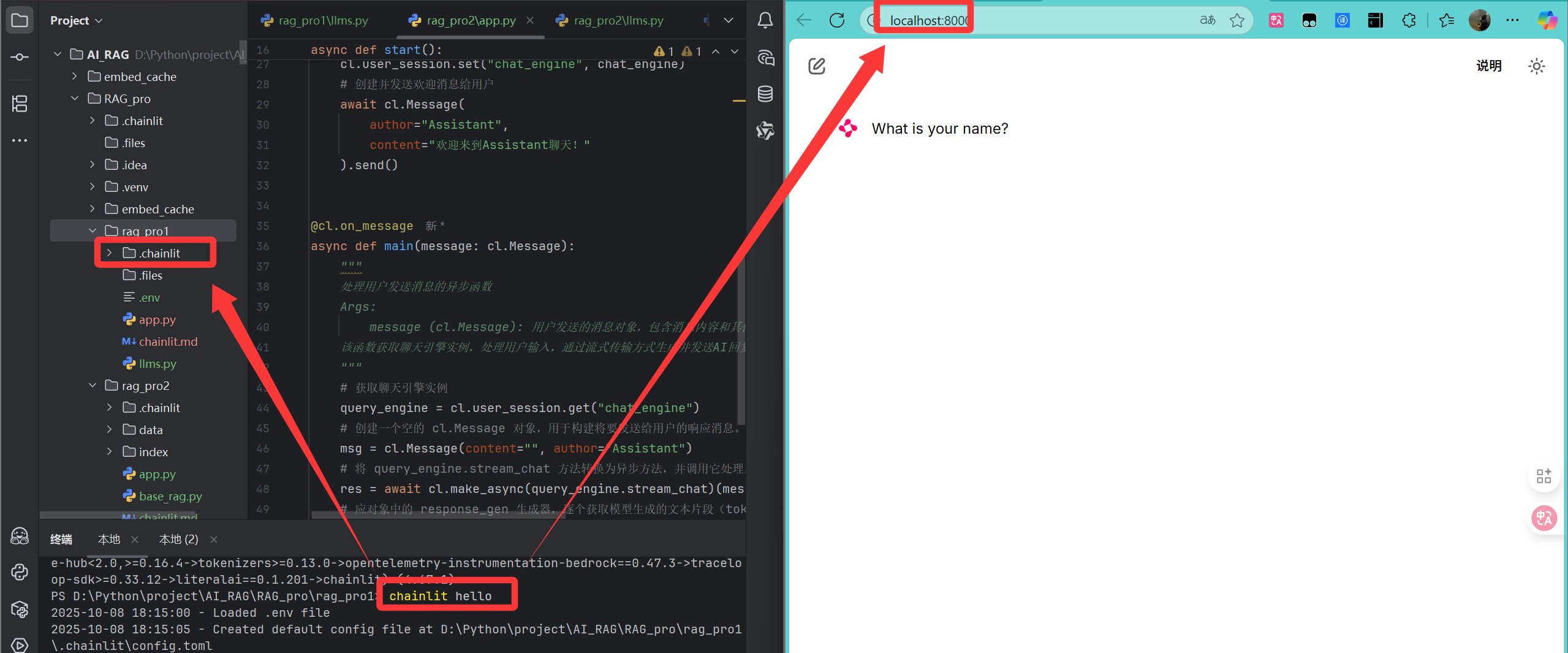

安装好了之后浏览器就会自动跳转到这个页面,而且项目结构中会出现一个chainlit的文件夹。

2.2 常见报错与解决方案

执行chainlit hello时,常因pydantic 版本不兼容出现如下错误:

pydantic.errors.PydanticUserError:

CodeSettingsis not fully defined; you should defineAction, then callpydantic.dataclasses.rebuild_dataclass(CodeSettings)

这是因为 Chainlit 对 pydantic 版本有明确要求,解决方案为指定安装 2.9.2 版本:

# 卸载冲突版本

pip uninstall pydantic

# 安装兼容版本

pip install pydantic==2.9.2

# 重新验证,成功后会提示访问localhost:8000

chainlit hello

3. 界面核心代码实现

Chainlit 通过装饰器机制简化对话流程开发,核心包含初始化逻辑与消息处理逻辑两部分。以下是结合 LlamaIndex 的完整实现代码:

# 导入chainlit库,用于构建和部署AI应用

import chainlit as cl

# 导⼊核⼼设置模块,⽤于配置全局的LLM(⼤语⾔模型)和其他设置

from llama_index.core import Settings

# 导⼊简单的聊天引擎模块,⽤于创建和管理聊天会话

from llama_index.core.chat_engine import SimpleChatEngine

# 从⾃定义模块中导⼊DeepSeek LLM实例,⽤于处理语⾔模型相关的任务

from llms import moonshot_llm

@cl.on_chat_start

async def start():

"""

当聊天会话开始时执行的异步函数

该函数负责初始化聊天环境,包括配置语言模型、创建聊天引擎和发送欢迎消息

"""

# 配置大模型:聊天模型是实际执行文本生成和理解任务的核心AI模型。

Settings.llm = moonshot_llm()

# 创建聊天引擎:

# 聊天引擎负责:

# 1.管理对话历史记录

# 2.组织和格式化输入消息

# 3.调用底层的聊天模型进行响应生成

# 4.处理流式响应等高级功能

chat_engine = SimpleChatEngine.from_defaults()

# 启动聊天

cl.user_session.set("chat_engine", chat_engine)

# 创建并发送欢迎消息给用户

await cl.Message(

author="Assistant",

content="欢迎来到Assistant聊天!"

).send()

@cl.on_message

async def main(message: cl.Message):

"""

处理用户发送消息的异步函数

Args:

message (cl.Message): 用户发送的消息对象,包含消息内容和其他元数据

该函数获取聊天引擎实例,处理用户输入,通过流式传输方式生成并发送AI回复

"""

# 获取聊天引擎实例

query_engine = cl.user_session.get("chat_engine")

# 初始化聊天响应消息

msg = cl.Message(content="", author="Assistant")

# 把用户输入的内容转化为异步响应,存储于到res中,实现流式输出

res = await cl.make_async(query_engine.stream_chat)(message.content)

# 逐个处理模型生成的文本片段(token),并逐个发送给用户

for token in res.response_gen:

await msg.stream_token(token)

await msg.send()

核心逻辑解析

- 索引管理:首次运行时从

./data目录读取文档构建向量索引,后续直接加载持久化的索引,大幅节省时间; - 会话初始化:配置 LLM 与嵌入模型参数,创建支持流式输出的查询引擎,并存储到用户会话中;

- 流式回复:通过

stream_token实现逐词输出,提升用户交互体验。

以下是模型配置相关代码,为后续模型切换奠定基础,直接复制这两个代码,然后去申请秘钥并配置,即可实现基于chainlit和lammaIndex的最简单的聊天助手:

# 导入 Dict 类型,用于类型提示

from typing import Dict

# 导入操作系统接口模块,用于访问环境变量等操作系统功能

import os

# 从 llama_index 核心模块导入 LLM 基类,用于定义大语言模型接口

from llama_index.core.llms import LLM

# 从 llama_index 的 OpenAI 模块导入 OpenAI 类,用于与 OpenAI API 交互

from llama_index.llms.openai import OpenAI

# 从 OpenAI 工具模块导入模型列表常量

from llama_index.llms.openai.utils import ALL_AVAILABLE_MODELS, CHAT_MODELS

# 定义Moonshot模型的上下⽂⻓度映射表

# key: 模型名称, value: 上下⽂⻓度(token数)

MOONSHOT_MODELS:Dict[str,int]={

"kimi-k2-0711-preview": 128000, # 模型的最大上下文长度

}

DEEPSEEK_MODELS:Dict[str,int]={

"deepseek-chat": 128000, # 模型的最大上下文长度

}

QIANWEN_MODELS:Dict[str,int]={

"qwen-plus": 128000,

}

# 将Moonshot模型添加到所有可⽤模型集合中

ALL_AVAILABLE_MODELS.update(

MOONSHOT_MODELS | DEEPSEEK_MODELS | QIANWEN_MODELS

)

# 将Moonshot模型添加到聊天模型集合中

CHAT_MODELS.update(

MOONSHOT_MODELS | DEEPSEEK_MODELS | QIANWEN_MODELS

)

def moonshot_llm(**kwargs) ->LLM:

llm = OpenAI(

api_key=os.getenv("MOONSHOT_API_KEY"),

model="kimi-k2-0711-preview",

api_base="https://api.moonshot.cn/v1",

temperature=0.2,

context_window=32768,

**kwargs

)

return llm

def deepseek_llm(**kwargs):

llm = OpenAI(

api_key= os.getenv("DEEPSEEK_API_KEY"),

model="deepseek-chat",

api_base="https://api.deepseek.com",

temperature=1.3,

**kwargs

)

return llm

def qianwen_llm(**kwargs):

llm = OpenAI(

api_key= os.getenv("QIANWEN_API_KEY"),

model="qwen-plus",

api_base="https://dashscope.aliyuncs.com/compatible-mode/v1",

temperature=1.3,

**kwargs

)

return llm

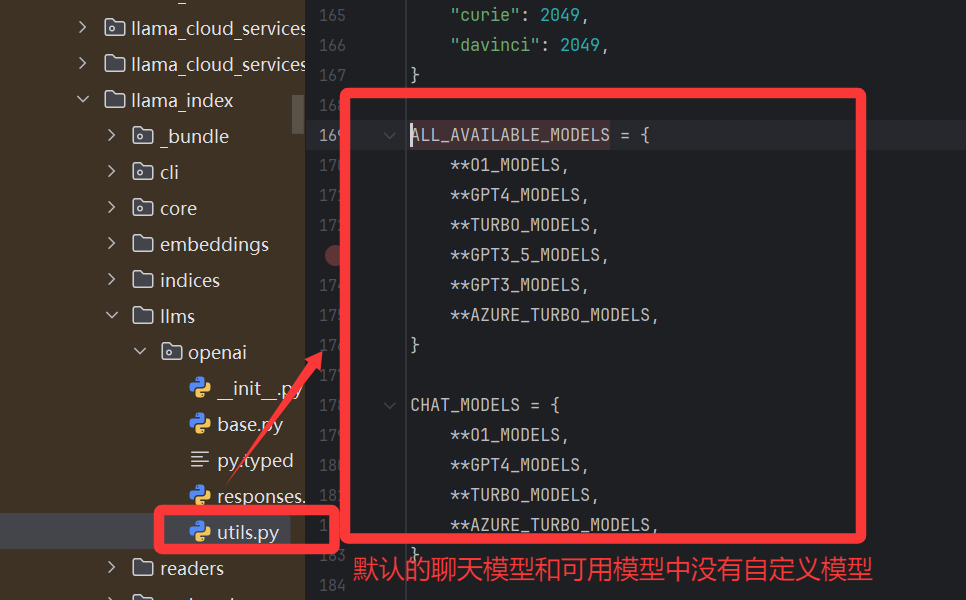

代码解析很多人小伙伴可能对一下代码有所疑问,其实主要是lammaIndex是国外的框架,默认的可用模型和聊天模型的字典中没有设置自定义的模型,所以要将自己配置的模型追加到聊天模型和可用模型中:

# key: 模型名称, value: 上下⽂⻓度(token数)

MOONSHOT_MODELS:Dict[str,int]={

"kimi-k2-0711-preview": 128000, # 模型的最大上下文长度

}

DEEPSEEK_MODELS:Dict[str,int]={

"deepseek-chat": 128000, # 模型的最大上下文长度

}

QIANWEN_MODELS:Dict[str,int]={

"qwen-plus": 128000,

}

# 将Moonshot模型添加到所有可⽤模型集合中

ALL_AVAILABLE_MODELS.update(

MOONSHOT_MODELS | DEEPSEEK_MODELS | QIANWEN_MODELS

)

# 将Moonshot模型添加到聊天模型集合中

CHAT_MODELS.update(

MOONSHOT_MODELS | DEEPSEEK_MODELS | QIANWEN_MODELS

)

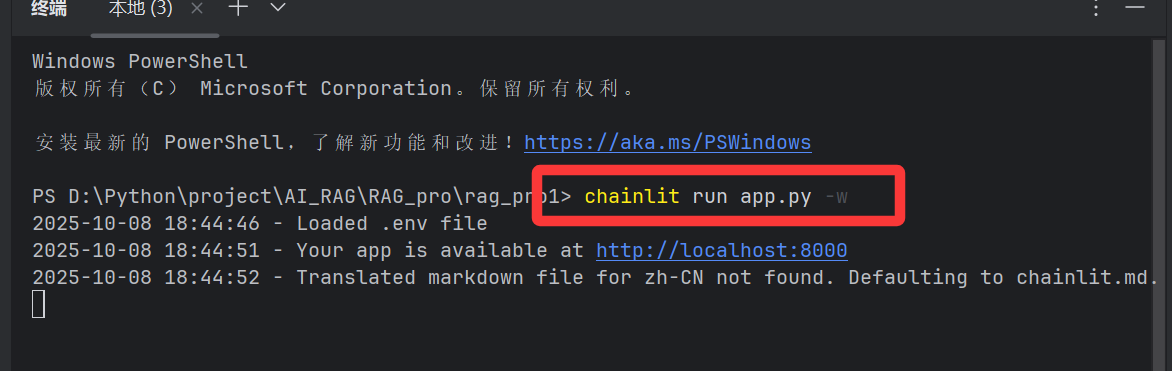

4.运行和测试

4.1 运行

方式一:

运行命令:

chainlit run app.py -w

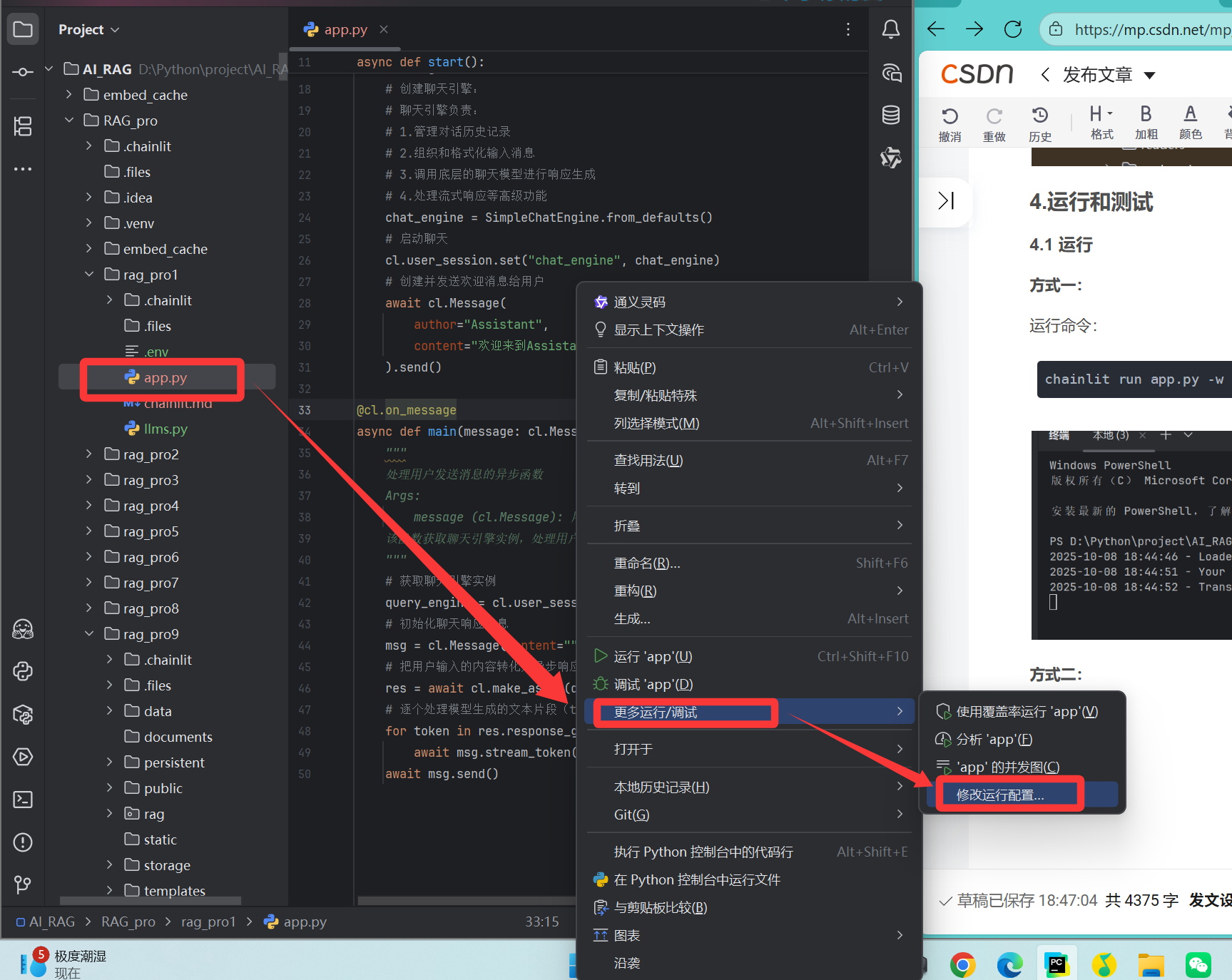

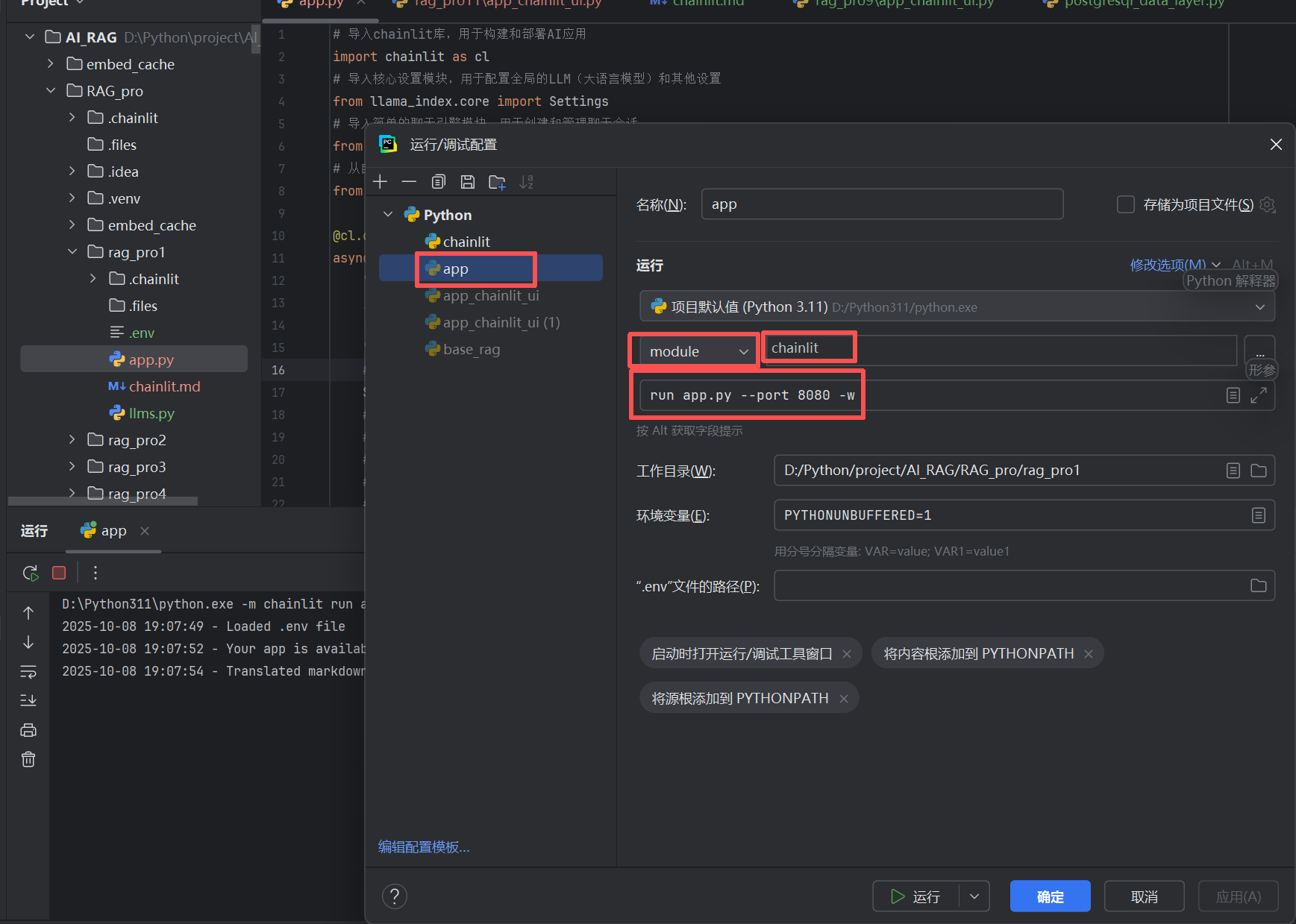

方式二:

配置运行配置,减少每次使用指令运行(更加方便)

4.2 测试

随便发送一个问题,如果能够回答,那么我们这个最简单的基于chainlit和lammaIndex的最简单的聊天助手。

到这里我们已经实现了基本聊天,但是还是没有实现基于RAG知识库的聊天,接下来我会先向大家介绍什么是RAG,然后实现基于RAG的基本聊天。

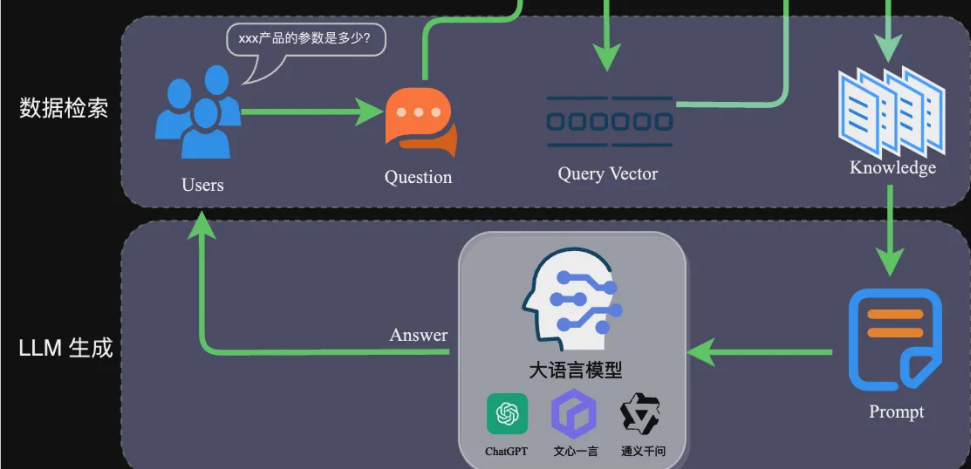

二、RAG 核心流程实现:从私域数据到智能回答

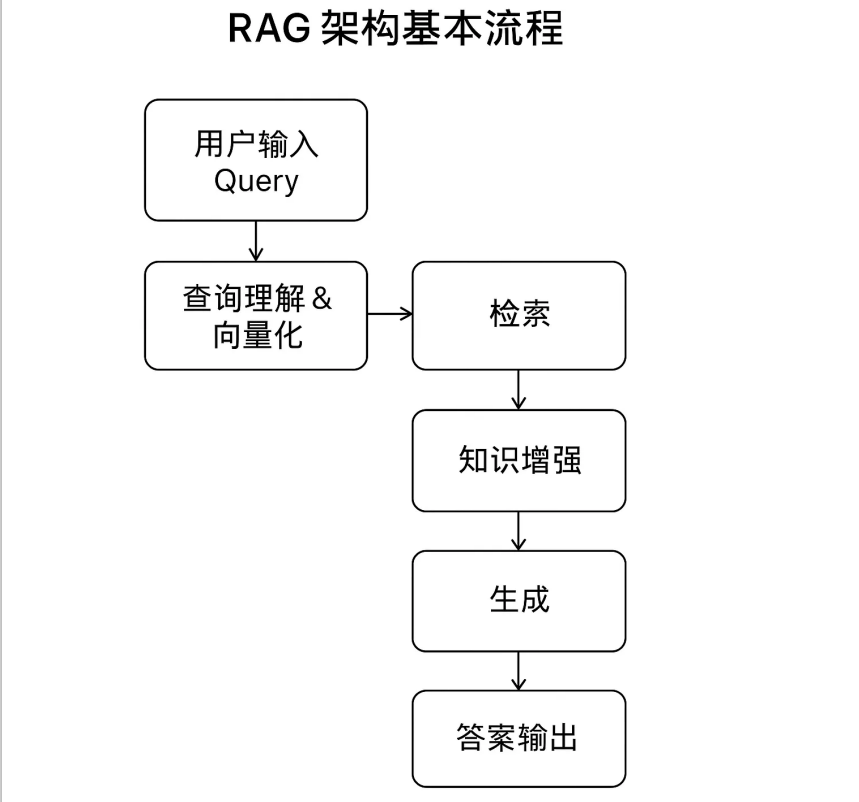

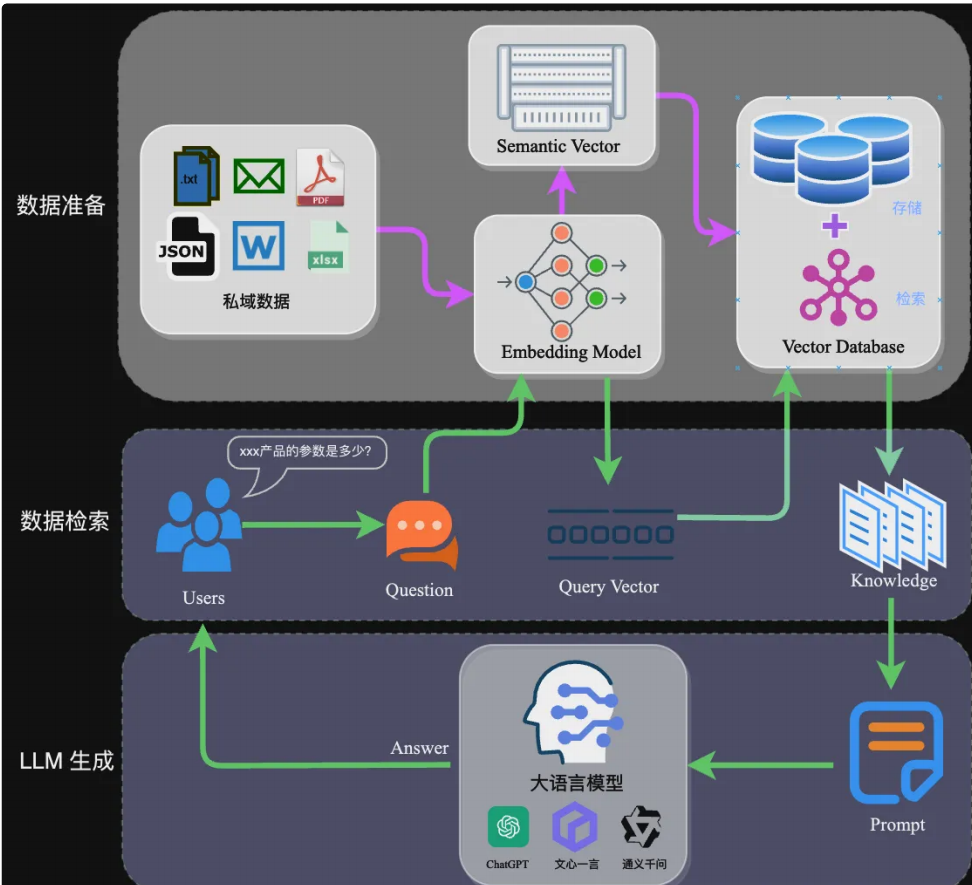

RAG 的本质是 "用检索到的精准知识增强大模型的生成能力",完整流程分为数据准备(离线)与应用交互(在线)两大阶段。我们结合实战案例,拆解每个环节的实现细节。

1. 什么是 RAG?解决大模型三大痛点

检索增强生成(RAG)通过将 "外部知识检索" 与 "大模型生成" 结合,精准解决通用大模型的核心缺陷:

- 知识局限:无需微调,直接接入私域 / 实时数据;

- 幻觉问题:基于检索到的真实数据生成回答,可追溯来源;

- 数据安全:私域数据仅做向量化存储,无需上传至第三方平台。

2. RAG 架构与核心流程

RAG 架构可拆解为 "数据准备" 和 "应用交互" 两个核心阶段,每个阶段包含多个关键环节:、

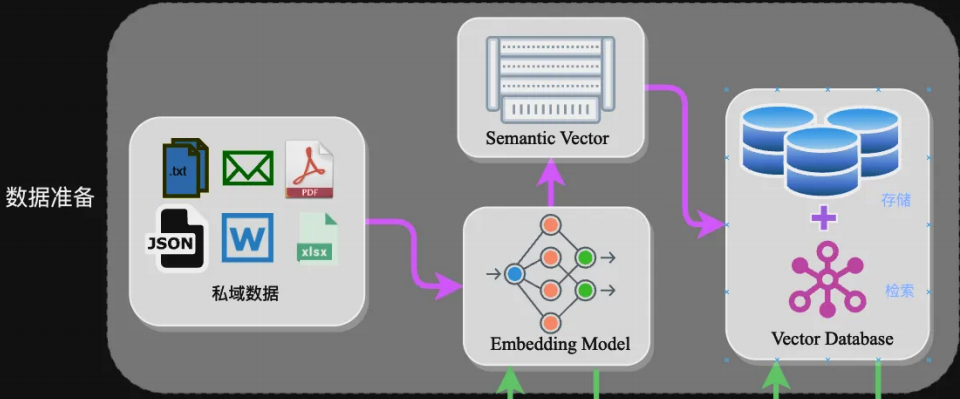

2.1 数据准备阶段(离线):构建私域知识索引

该阶段的目标是将非结构化的私域数据(如 PDF、Word、JSON 等)转换为可高效检索的向量索引,核心步骤如下:

- 数据提取:通过

SimpleDirectoryReader等工具加载多格式数据,提取文本内容并保留元数据(文件名、时间等); - 文本分割:平衡 "语义完整性" 与 "模型 Token 限制",常见方式包括:

- 句分割:按句号、换行符切分,保留完整语义;

- 固定长度分割:按 256/512Token 切分,通过冗余缓解语义丢失;

- 向量化(Embedding):将文本块转换为捕捉语义信息的高维向量,常用模型如下:

模型名称 特点 适用场景 ChatGPT-Embedding OpenAI 提供,接口调用 通用场景,无需本地部署 M3E 开源可微调,多尺寸版本 中文场景,需本地化部署 BGE 智源发布,支持中英双语 跨语言场景,可微调优化 - 数据入库:将向量索引存储到向量数据库,主流选择有 FAISS(轻量本地)、Chromadb(开源易用)、Milvus(大规模分布式)。

2.2 应用交互阶段(在线):响应用户查询

该阶段是用户可见的交互流程,核心是 "精准检索 + Prompt 增强 + 生成回答":

- 查询向量化:将用户提问转换为查询向量;

- 数据检索:在向量数据库中匹配 Top-K 相似的文本块;

- Prompt 构建:将检索到的知识作为 "背景信息" 注入 Prompt,示例如下:

- LLM 生成:大模型结合 Prompt 生成精准回答并返回给用户。

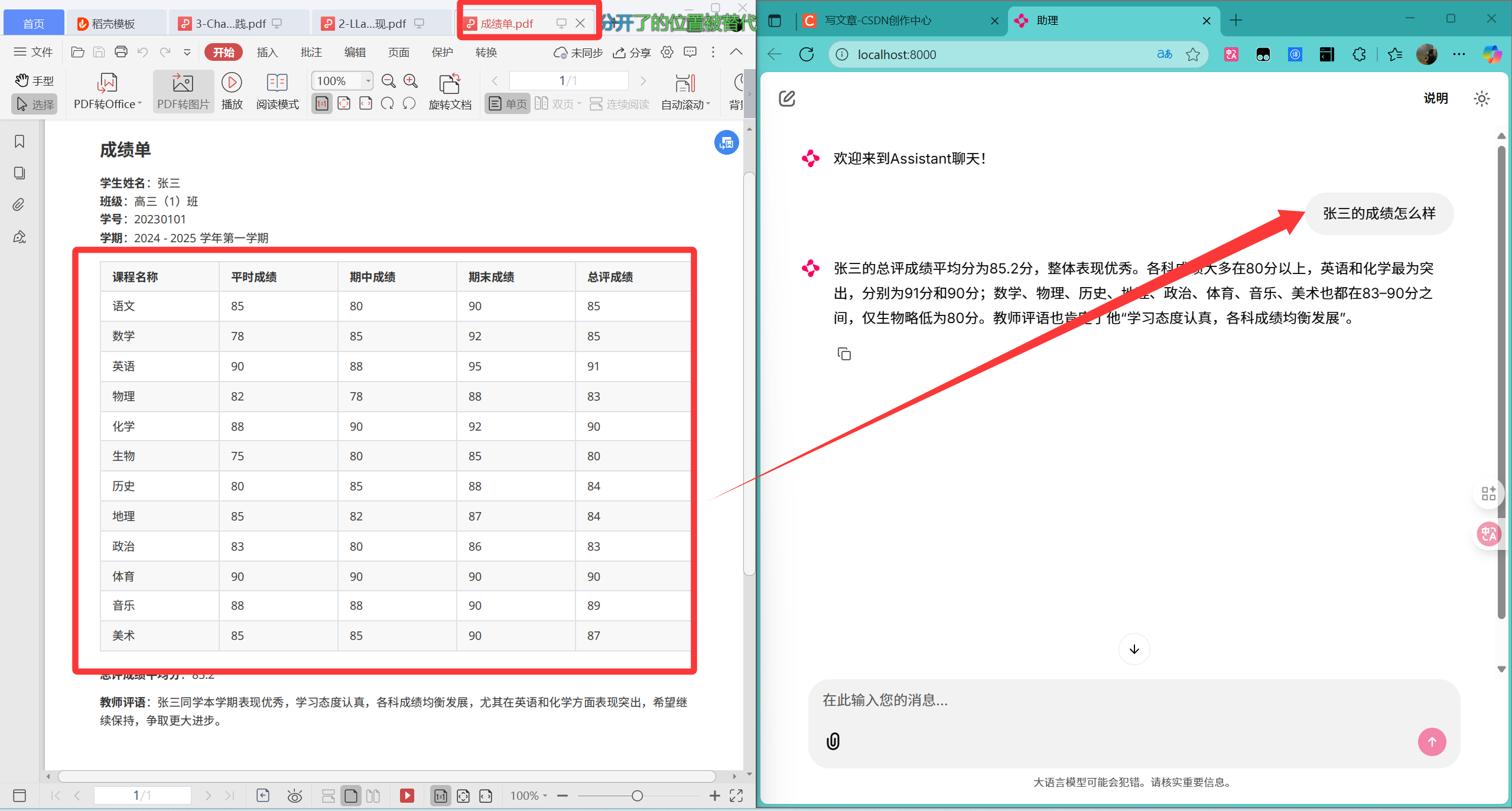

三、实践案例——私域知识问答应⽤案例

可能前面讲的太专业化,太难理解了,其实本质上要实现RAG知识库聊天:

- 首先是不是要上传文件到知识库,所以我们要提前知识库的文件。

- 然后如果知识库中的文件很多那么查询起来就很慢,导致浪费资源,这个时候我们就要把文件向量化(本地文件存储、向量数据库存储等),构建向量数据库。

- 其次聊天要基于向量知识库聊天,那么就要在向量数据库中快速检索想要的内容,然后把检索的内容添加到大模型内容中。

- 最后再根据内容生成准确的答案。

那么知道了这个基本原理,而且要记住这个原理,那么就让我来带大家实现一个最简单RAG的聊天助手。

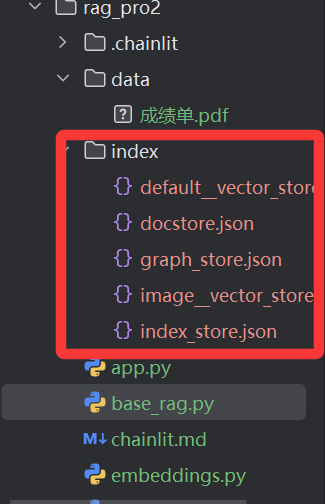

该案例包含 3 个核心文件,实现从数据处理到前端交互的全流程闭环。

3.1 文件结构

RAG_PROJECT/

├── data/ # 私域数据目录(如PDF、Word)

├── index/ # 持久化的向量索引

├── basic_rag.py # 向量索引构建与聊天引擎创建

├── embeddings.py # 嵌入模型定义

├── app.py # 前端交互入口(Chainlit)

└── llms.py # LLM模型配置(如DeepSeek)

3.2 核心文件实现

(1)embeddings.py:本地 / 在线嵌入模型库

支持本地开源模型与在线模型切换,满足不同部署需求:

# 本地嵌入模型的创建函数,用于将文本转换为向量表示。

from llama_index.embeddings.huggingface import HuggingFaceEmbedding

# 创建本地/在线嵌⼊模型库:

# 文本向量化:将文本转换为数值向量表示,便于机器学习模型处理和计算

# 语义理解:通过向量空间中的距离关系,捕捉文本之间的语义相似性

def embed_model_local_bge_small(**kwargs):

embed_model = HuggingFaceEmbedding(

model_name="BAAI/bge-small-zh-v1.5", # 专门针对中文优化的嵌入模型

cache_folder = r"../embed_cache",

**kwargs

)

return embed_model

# pip install llama-index-embeddings-huggingface

或者

# pip install llama-index-embeddings-ollama

或者

# pip install llama-index-embeddings-instructor

(2)base_rag.py:构建向量索引与聊天引擎

# 提供操作系统相关功能,如文件路径操作

import os

# 从llama_index库导入,用于定义聊天模式类型

from llama_index.core.chat_engine.types import ChatMode

# 从llama_index库导入,用于管理聊天对话内存缓冲区

from llama_index.core.memory import ChatMemoryBuffer

os.environ["HF_HUB_DISABLE_SYMLINKS_WARNING"] = "1"

# 基础RAG模型

from llama_index.core import (

SimpleDirectoryReader,

VectorStoreIndex,

Settings,

StorageContext,

load_index_from_storage

)

# 导入本地的嵌入模型

from embeddings import embed_model_local_bge_small

# 设置嵌入模型

Settings.embed_model = embed_model_local_bge_small()

# 1、创建索引的方法

def create_index():

"""构建向量数据索引 """

# SimpleDirectoryReader--- 读取目录下的文件

# input_dir="data"---- 输入目录

# recursive=True ---- 递归搜索

# load_data --- 读取数据

data = SimpleDirectoryReader(input_dir="data", recursive=True).load_data() # 读取数据

# VectorStoreIndex---- 创建向量数据索引

# from_documents ------ 从文档创建索引

index = VectorStoreIndex.from_documents(data) # 创建索引

# storage_context ---- 存储上下文

# persist ---- 保存索引

# persist_dir="index" --- 保存目录

index.storage_context.persist(persist_dir="index") # 保存索引

# 2、创建聊天模型

async def create_chat_model():

"""

创建聊天模型

"""

# 读取索引数据

# StorageContext---存储上下文

# from_defaults ---- 创建存储上下文

# persist_dir="index" ---- 索引目录

storage_context = StorageContext.from_defaults(persist_dir="index")

# 加载索引数据

# load_index_from_storage ---- 创建索引

index = load_index_from_storage(storage_context)

print("索引数据加载成功:",index)

# 构建储存,存储聊天记录,限制token的数量为1024

# ChatMemoryBuffer --- 内存缓存数据

# token_limit ---- 限制token数量

memory = ChatMemoryBuffer.from_defaults(token_limit=1024)

# 创建聊天引擎,设置聊天模式为上下⽂模式,并指定记忆和系统提示

# chat_mode: 设置聊天模式为上下⽂模式,这意味着AI的回答将基于⽤户提供的上下⽂内容

# memory: ⽤于存储聊天历史记录,以便AI在回答时能考虑到之前的对话内容

# system_prompt: 系统提示,定义了AI的⾏为准则,即AI助⼿应基于⽤户提供的上下⽂内 容来回答问题,不允许随意编造回答

chat_engine = index.as_chat_engine(

chat_mode=ChatMode.CONTEXT,

memory=memory,

system_prompt="你是⼀个AI助⼿,可以基于⽤户提供的上下⽂内容,回答⽤户的问题。不能肆意编造回答。"

)

return chat_engine

if __name__ == "__main__":

create_index()

代码解析:

create_index函数1. 加载数据:从指定⽬录 "data" 中读取⽂档数据。2. 构建索引:使⽤加载的⽂档数据构建向量存储索引,并显示进度条。3. 持久化索引:将构建的索引保存到磁盘⽬录 "index" 下。说白了调用这个函数就能把data文件夹中的文件生成向量索引存储在index文件夹下面。create_chat_engine_rag 函数1. 初始化存储上下⽂:设置默认持久化⽬录为 "./index"。2. 加载索引:从存储路径中加载之前构建的索引。3. 构建聊天记忆缓冲区:创建⼀个⽤于存储聊天历史的内存缓冲区,限制 token 数量为 1024。4. 创建聊天引擎:基于加载的索引、聊天记忆和系统提示创建聊天引擎,并返回该引擎。说白了就是在读取index文件下面的向量数据和历史聊天记录,然后根据这些创建聊天引擎。

运行之后就会生成index文件就是用来存储向量数据,但是这种做法不推荐,后续会继续更新,教大家使用向量数据库milvus存储。

(3)app.py:前端交互入口

复用前文 Chainlit 核心逻辑,仅需修改聊天引擎的创建方式,现在创建的聊天引擎就是基于index向量数据库聊天:

# 导入chainlit库,用于构建和部署AI应用

import chainlit as cl

# 导⼊核⼼设置模块,⽤于配置全局的LLM(⼤语⾔模型)和其他设置

from llama_index.core import Settings

# 导⼊简单的聊天引擎模块,⽤于创建和管理聊天会话

from llama_index.core.chat_engine import SimpleChatEngine

# 从⾃定义模块中导⼊DeepSeek LLM实例,⽤于处理语⾔模型相关的任务

from llms import moonshot_llm

# 导入本地的base_rag模块的create_chat_model函数

from base_rag import create_chat_model

@cl.on_chat_start

async def start():

"""

当聊天会话开始时执行的异步函数

该函数负责初始化聊天环境,包括配置语言模型、创建聊天引擎和发送欢迎消息

"""

# 配置大模型

Settings.llm = moonshot_llm()

# 创建聊天引擎

# chat_engine = SimpleChatEngine.from_defaults()

chat_engine = await create_chat_model() # 创建本地知识库的聊天引擎

# 启动聊天

cl.user_session.set("chat_engine", chat_engine)

# 创建并发送欢迎消息给用户

await cl.Message(

author="Assistant",

content="欢迎来到Assistant聊天!"

).send()

@cl.on_message

async def main(message: cl.Message):

"""

处理用户发送消息的异步函数

Args:

message (cl.Message): 用户发送的消息对象,包含消息内容和其他元数据

该函数获取聊天引擎实例,处理用户输入,通过流式传输方式生成并发送AI回复

"""

# 获取聊天引擎实例

query_engine = cl.user_session.get("chat_engine")

# 创建一个空的 cl.Message 对象,用于构建将要发送给用户的响应消息。初始内容为空,作者设置为 "Assistant"。

msg = cl.Message(content="", author="Assistant")

# 将 query_engine.stream_chat 方法转换为异步方法,并调用它处理用户的消息内容。

res = await cl.make_async(query_engine.stream_chat)(message.content)

# 应对象中的 response_gen 生成器,逐个获取模型生成的文本片段(token)。

for token in res.response_gen:

# 将每个生成的文本片段逐步添加到消息对象中,实现流式输出效果,使用户能够逐步看到回复内容。

await msg.stream_token(token)

# 在所有文本片段处理完毕后,将完整的响应消息发送给用户。

await msg.send()

运行测试:

四、RAG 原理深度解析:从传统流程到多模态扩展

理解 RAG 的底层原理,能帮助我们在实际开发中针对性优化性能。本节从核心流程、关键概念、进阶扩展三个维度展开分析。

1. RAG 核心流程拆解(七步闭环)

RAG 的完整流程可概括为 "文档处理→查询匹配→生成回答" 的七步闭环,每一步都直接影响最终效果:

- 文档加载:通过连接器(Reader)加载本地文档(PDF/Word 等)为文本格式;

- 文本分割:将长文本切分为语义完整的文本块(Chunk);

- 向量化与存储:文本块通过嵌入模型转换为向量,存储到向量数据库;

- 查询向量化:用户提问转换为查询向量;

- 相似性检索:在向量数据库中匹配 Top-K 相似文本块;

- Prompt 构建:将相似文本块与提问整合为 Prompt;

- LLM 生成:大模型基于 Prompt 生成精准回答。

这一流程的核心优势在于 **"知识外置"** —— 知识存储在向量数据库中,无需通过微调更新大模型,仅需更新索引即可扩展知识范围。

2. RAG 中的关键概念

2.1 加载阶段

- 文档与节点:文档是数据源容器(如一个 PDF),节点是数据的原子单位(PDF 中的一个文本块),包含元数据用于关联;

- 连接器:用于提取不同数据源的工具(如

SimpleDirectoryReader处理本地文件,APIRetriever处理 API 数据)。

2.2 索引阶段

- 索引:将文本块转换为可检索结构的过程,核心是向量嵌入;

- 嵌入(Embedding):将文本语义映射为高维向量的技术,向量相似度直接反映语义相关性。

2.3 查询阶段

- 检索器:定义检索策略的组件(如相似性检索、全文检索),决定检索效率与相关性;

- 节点后处理器:对检索到的节点进行过滤、重排序(如基于相关性得分);

- 响应合成器:将检索到的文本块与提问整合,生成供 LLM 使用的 Prompt。

3. 传统 RAG vs 多模态 RAG

随着需求升级,RAG 已从单一文本处理扩展到支持图像、图表的多模态场景,两者的核心差异如下:

3.1 传统 RAG(文本 - only)

流程:用户文本提问→文本向量化→检索文本块→文本回答核心局限:无法处理图像、图表等非文本数据,例如无法回答 "请解释这张产品结构图的核心部件"。

3.2 多模态 RAG

多模态 RAG 通过引入视觉语言模型(VLM) 实现跨模态理解,以 CoLPaLi 方法为例,流程如下:

- 离线处理:通过视觉编码器(Vision Encoder)与 LLM 联合编码图像 / 图表,生成多模态向量;

- 在线查询:用户提问(可含文本 / 图像)通过对应模型转换为查询向量;

- 跨模态检索:在向量数据库中匹配相似的多模态数据;

- 多模态生成:LLM 结合文本与视觉信息生成回答(如解释图表数据、描述图像内容)。

多模态 RAG 的优势显著:在医疗影像分析、产品设计文档解读等场景,其检索准确率(NDCG@5 可达 0.81)远超传统文本检索(0.66),且离线处理速度提升近 20 倍。

五、总结与进阶方向

本文通过 "前端搭建→核心流程→原理解析" 的三层结构,完整实现了基于 LlamaIndex 与 Chainlit 的 RAG 智能问答系统。核心要点可概括为:

- 前端选型:Chainlit 最适配 LLM 对话场景,需注意版本兼容问题;

- RAG 核心:数据准备阶段的 "文本分割 + 向量化" 与应用阶段的 "相似检索 + Prompt 增强" 是效果关键;

- 原理本质:通过 "知识外置" 解决大模型的知识滞后与幻觉问题。

进阶优化方向

- 文本分割优化:使用语义感知的分割器(如 LlamaIndex 的

SentenceSplitter),结合文档结构(标题、段落)提升分割质量; - 检索策略升级:融合相似性检索与全文检索,加入重排序模型(如 Cross-Encoder)提升相关性;

- 多模态扩展:集成 VLM 模型(如 NeVA、DePlot),支持图像、图表的解析与问答;

- 性能优化:使用分布式向量数据库(如 Milvus)支持大规模数据,通过缓存减少重复检索。

掌握 RAG 技术,能让我们在不具备大模型微调能力的情况下,快速构建精准、安全的行业级智能问答系统。希望本文的实践与解析,能为你的 RAG 开发之路提供清晰指引。

1870

1870

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?