目录

二、验证二叉搜索树(LeetCode 98):BST的中序遍历特性

三、二叉搜索树中第K小的元素(LeetCode 230):中序遍历的计数应用

四、二叉树的所有路径(LeetCode 257):回溯法遍历路径

作为一名算法学习者,最近刷了几道很有代表性的题目,涵盖了回溯算法和**二叉搜索树(BST)**的核心知识点。今天就以这几道题为例,分享一下我的解题思考和代码实现~

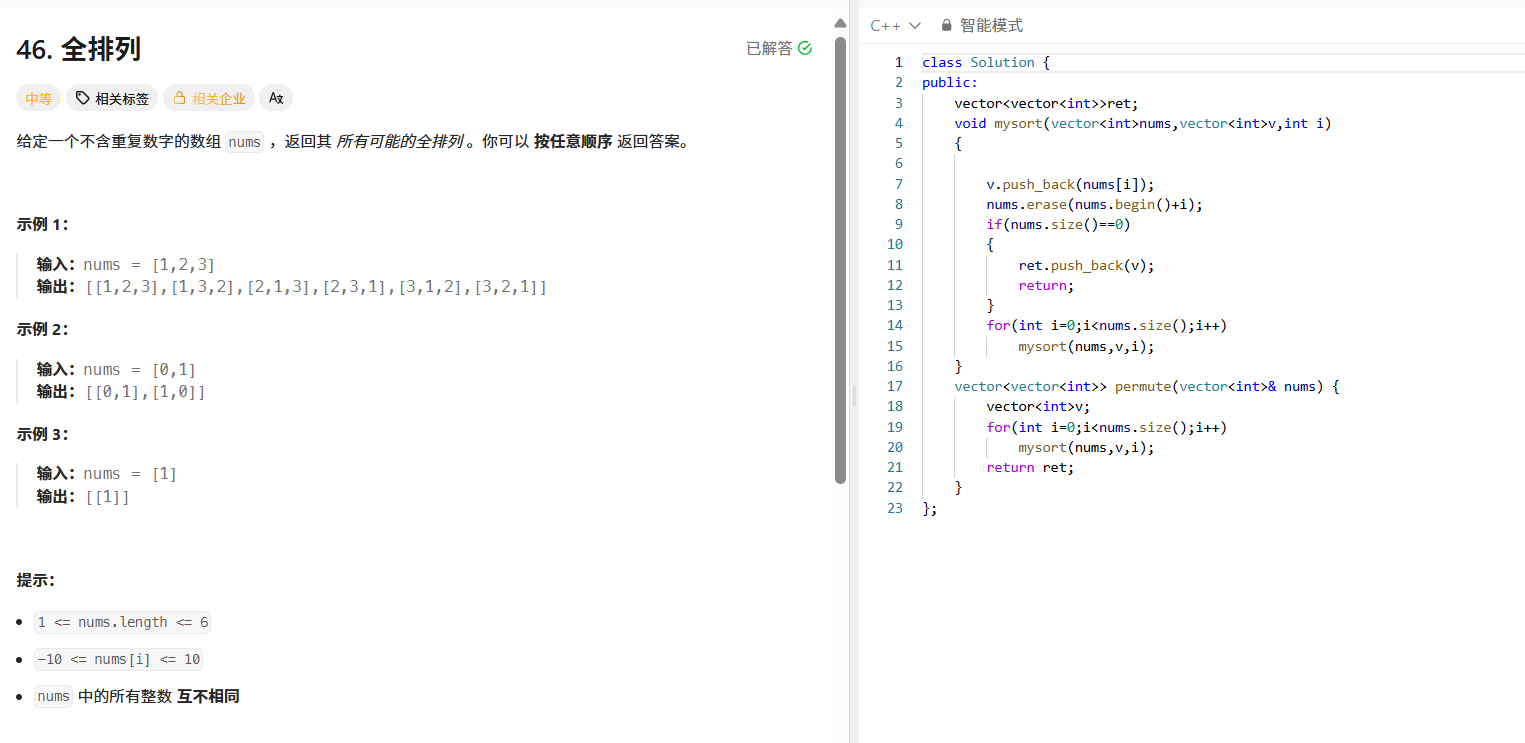

一、全排列(LeetCode 46):回溯算法的经典应用

题目分析

给定一个不含重复数字的数组,返回其所有可能的全排列。这道题是回溯算法的典型场景——我们需要枚举所有可能的排列组合,每一步选择一个未使用的元素,直到选满所有元素。

解题思路

- 用一个辅助数组 v 记录当前的排列路径,用原数组 nums 记录剩余可选的元素。

- 每一步从 nums 中选一个元素加入 v ,然后删除该元素(避免重复选择),递归处理剩余元素。

- 当 nums 为空时,说明已经选完所有元素,将当前路径 v 加入结果集。

代码实现

class Solution {

public:

vector<vector<int>> ret;

void backtrack(vector<int> nums, vector<int> v, int i) {

v.push_back(nums[i]); // 选择当前元素

nums.erase(nums.begin() + i); // 从剩余元素中删除

if (nums.size() == 0) { // 所有元素已选完

ret.push_back(v);

return;

}

for (int j = 0; j < nums.size(); j++) { // 递归遍历剩余元素

backtrack(nums, v, j);

}

}

vector<vector<int>> permute(vector<int>& nums) {

vector<int> v;

for (int i = 0; i < nums.size(); i++) {

backtrack(nums, v, i);

}

return ret;

}

};

关键理解

回溯的本质是“选与不选”的决策树遍历,这里通过**修改原数组(删除已选元素)**来控制“不重复选”,确保每一步的决策都是基于剩余元素的。

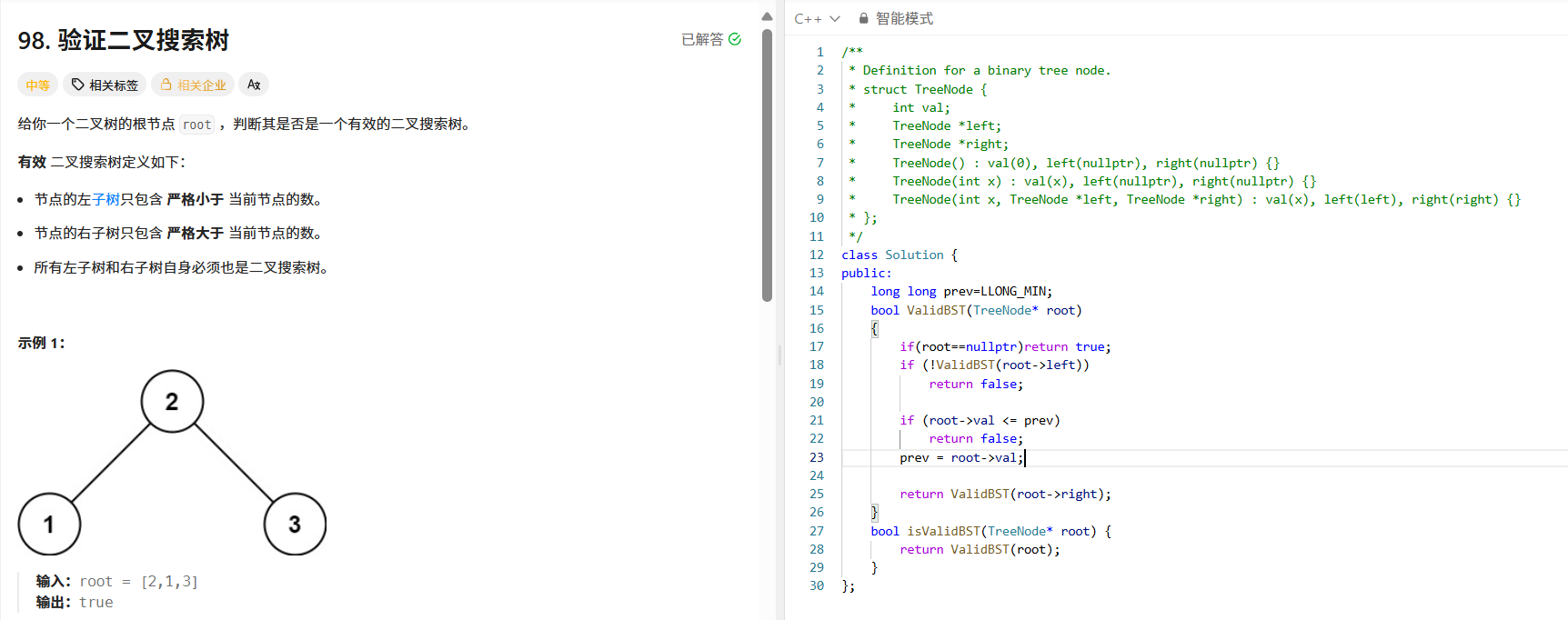

二、验证二叉搜索树(LeetCode 98):BST的中序遍历特性

题目分析

验证一棵二叉树是否是有效的二叉搜索树。BST的定义是:左子树所有节点值严格小于当前节点,右子树所有节点值严格大于当前节点,且左右子树也必须是BST。

解题思路

BST的中序遍历序列是严格递增的,这是解题的关键!我们可以用中序遍历遍历整棵树,记录前一个节点的值 prev ,如果当前节点值小于等于 prev ,则不是有效BST。

代码实现

class Solution {

public:

long long prev = LLONG_MIN; // 初始化为long long最小值,避免与int范围冲突

bool ValidBST(TreeNode* root) {

if (root == nullptr) return true;

if (!ValidBST(root->left)) return false; // 先遍历左子树

if (root->val <= prev) return false; // 检查当前节点是否递增

prev = root->val; // 更新prev为当前节点值

return ValidBST(root->right); // 遍历右子树

}

bool isValidBST(TreeNode* root) {

return ValidBST(root);

}

};

关键理解

中序遍历的“左-根-右”顺序,天然契合BST的“左小右大”特性,通过一个全局变量 prev 就能轻松判断序列是否严格递增。

三、二叉搜索树中第K小的元素(LeetCode 230):中序遍历的计数应用

题目分析

在BST中找第K小的元素(从1开始计数)。结合BST中序遍历递增的特性,我们可以在中序遍历时进行计数,当计数等于K时,就是目标元素。

解题思路

- 用中序遍历遍历BST,每访问一个节点就将 k 减1。

- 当 k 减到0时,当前节点的值就是第K小的元素。

代码实现

class Solution {

public:

void findKth(TreeNode* root, int& k, int& ret) {

if (root == nullptr) return;

findKth(root->left, k, ret); // 先遍历左子树(最小的元素在左子树)

k--;

if (k == 0) { // 找到第K小的元素

ret = root->val;

return;

}

findKth(root->right, k, ret); // 遍历右子树

}

int kthSmallest(TreeNode* root, int k) {

int ret;

findKth(root, k, ret);

return ret;

}

};关键理解

BST的中序遍历是“从小到大”的顺序,所以第1小的是最左节点,第2小的是左子树遍历完后的下一个节点,以此类推,通过递减k并判断是否为0即可精准定位。

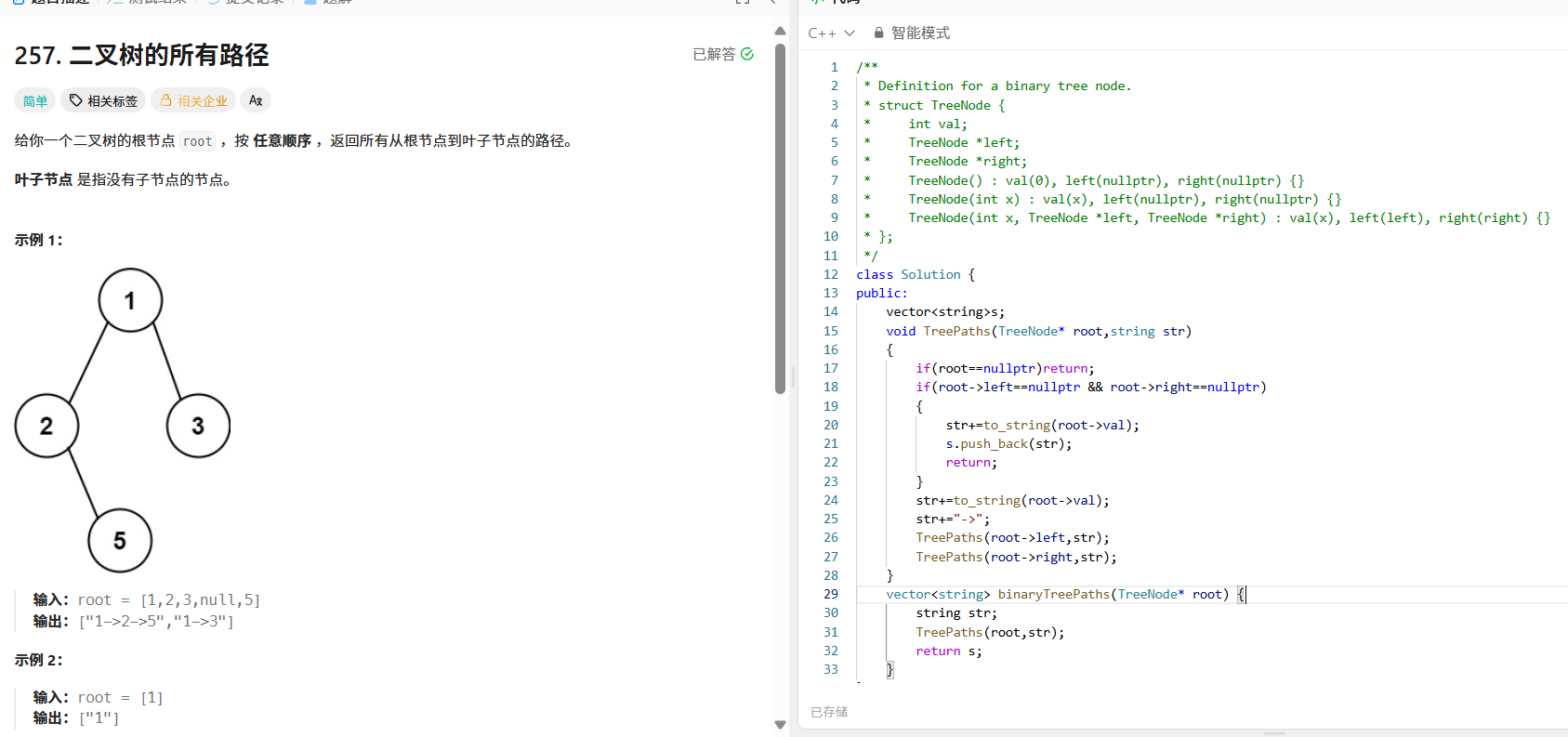

四、二叉树的所有路径(LeetCode 257):回溯法遍历路径

题目分析

返回二叉树中所有从根节点到叶子节点的路径。叶子节点是指没有子节点的节点。

解题思路

这是一道典型的回溯+路径记录题目:

- 用一个字符串 str 记录当前路径,每访问一个节点就将其值加入字符串。

- 当遇到叶子节点时,将当前路径加入结果集。

- 递归遍历左右子树,遍历完成后无需“回退”(因为字符串是按值传递的,递归层之间不共享)。

代码实现

class Solution {

public:

vector<string> s;

void dfs(TreeNode* root, string str) {

if (root == nullptr) return;

if (root->left == nullptr && root->right == nullptr) { // 叶子节点

str += to_string(root->val);

s.push_back(str);

return;

}

str += to_string(root->val) + "->"; // 非叶子节点,加入路径并添加箭头

dfs(root->left, str);

dfs(root->right, str);

}

vector<string> binaryTreePaths(TreeNode* root) {

string str;

dfs(root, str);

return s;

}

};

关键理解

路径记录的核心是“走到哪记到哪”,叶子节点是路径的终点,此时将完整路径保存即可。由于字符串是值传递,递归调用时会自动维护不同路径的独立性,无需手动回溯。

总结:算法解题的“套路”与“变通”

从这几道题可以看出,经典算法思想是可以复用的:

- 全排列和二叉树路径用了回溯法,核心是“选择-递归-撤销选择”(本题中通过数组删除和字符串拼接天然实现了路径的维护)。

- 二叉搜索树的两道题则利用了中序遍历的特性,将BST的结构特性转化为“序列递增”的可量化条件。

刷题的关键不是死记硬背代码,而是理解每一种算法思想的适用场景和核心逻辑,这样才能在遇到新题时灵活变通~ 希望这篇笔记能帮到和我一样在算法路上摸索的小伙伴!

188

188

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?