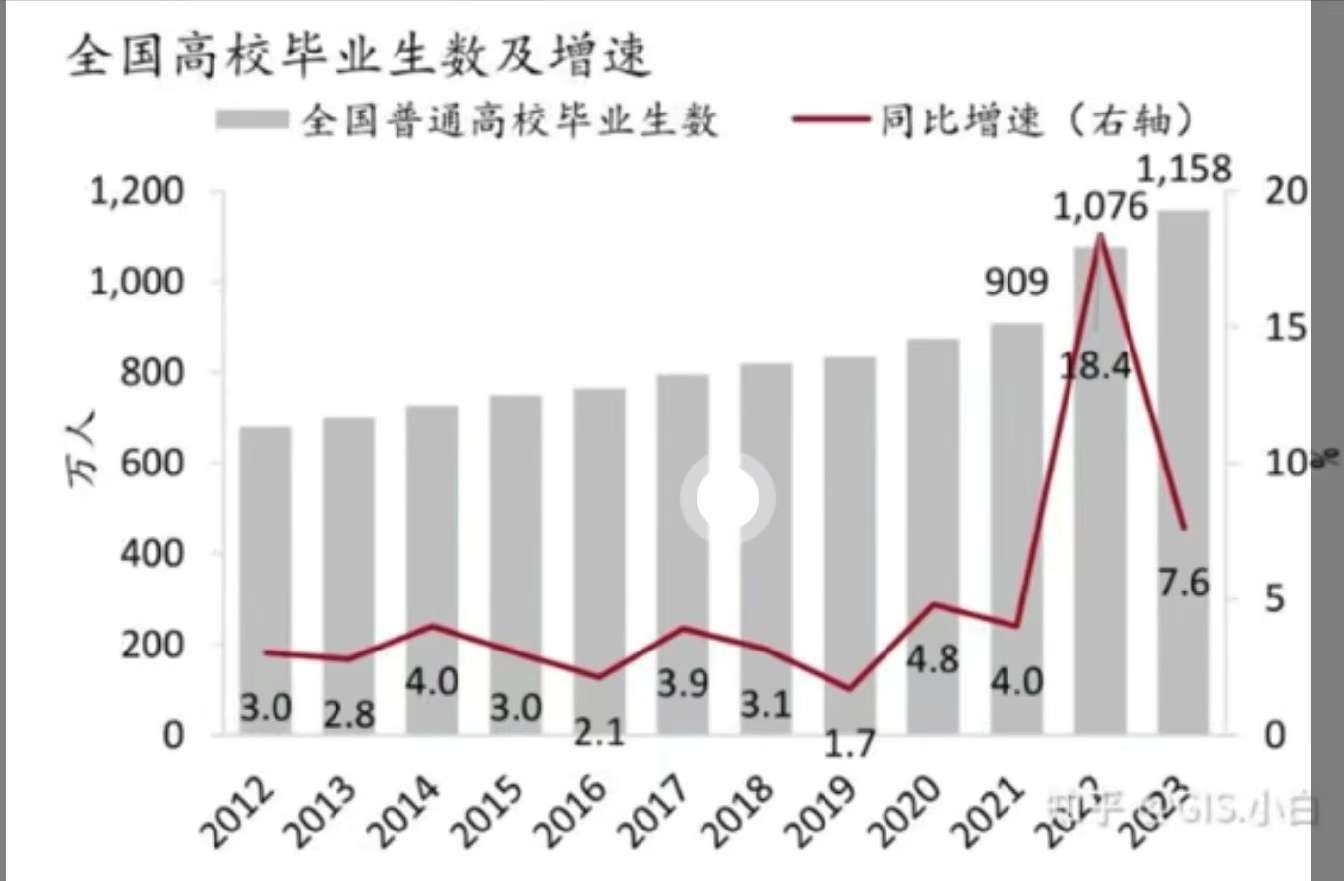

00后冲击真的来了,2025年大学毕业生预计高达1222万,比今年还多43万。

更值得预警的是,肉眼可见的未来10年大学毕业生规模还会更庞大。

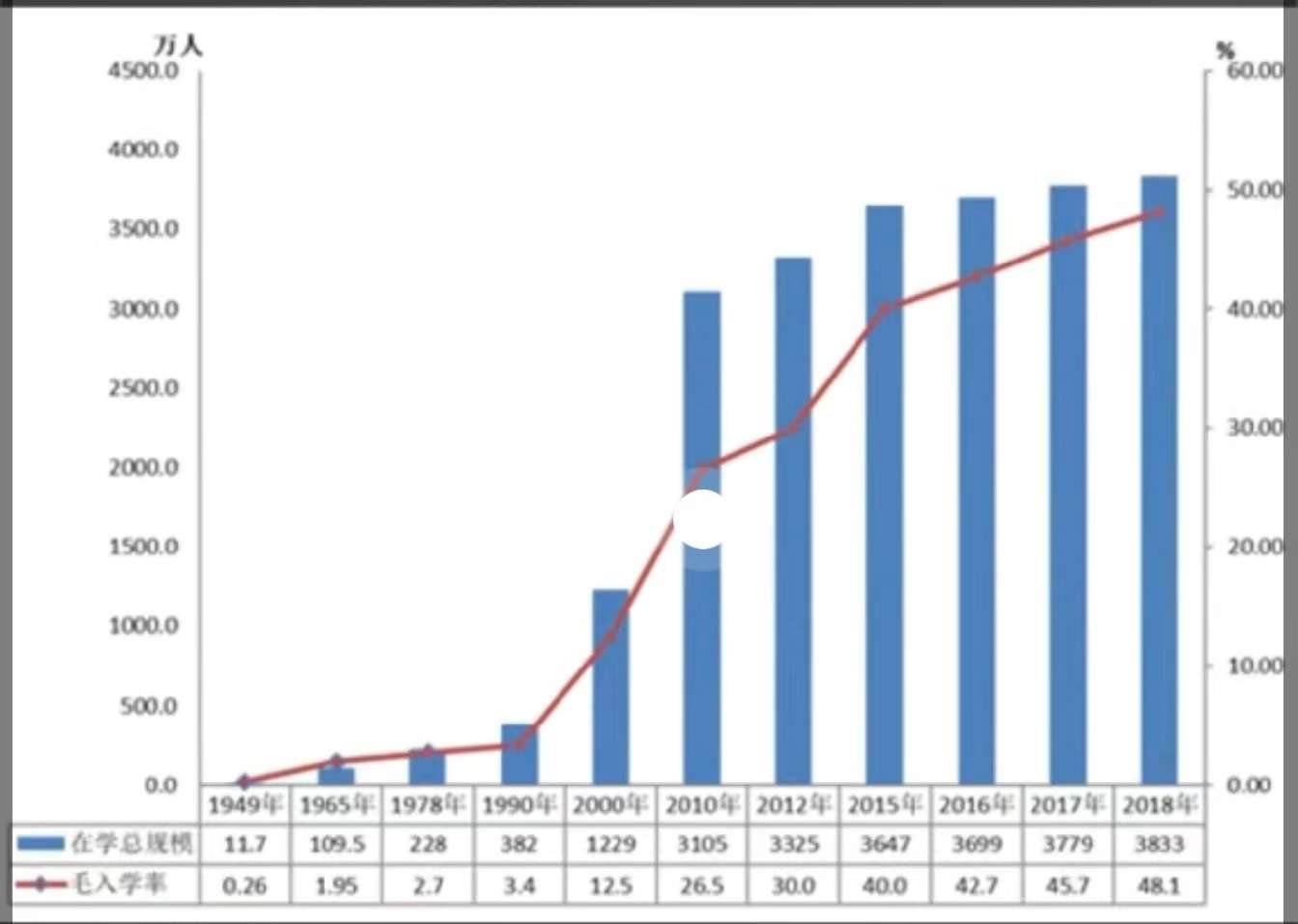

为什么00后而不是90后是最卷的一代人,虽然90后这一代出生人口更多,但2008年的高等教育毛入学率才23.3%等,到00后上大学的2018年已经飙升到48.1%。

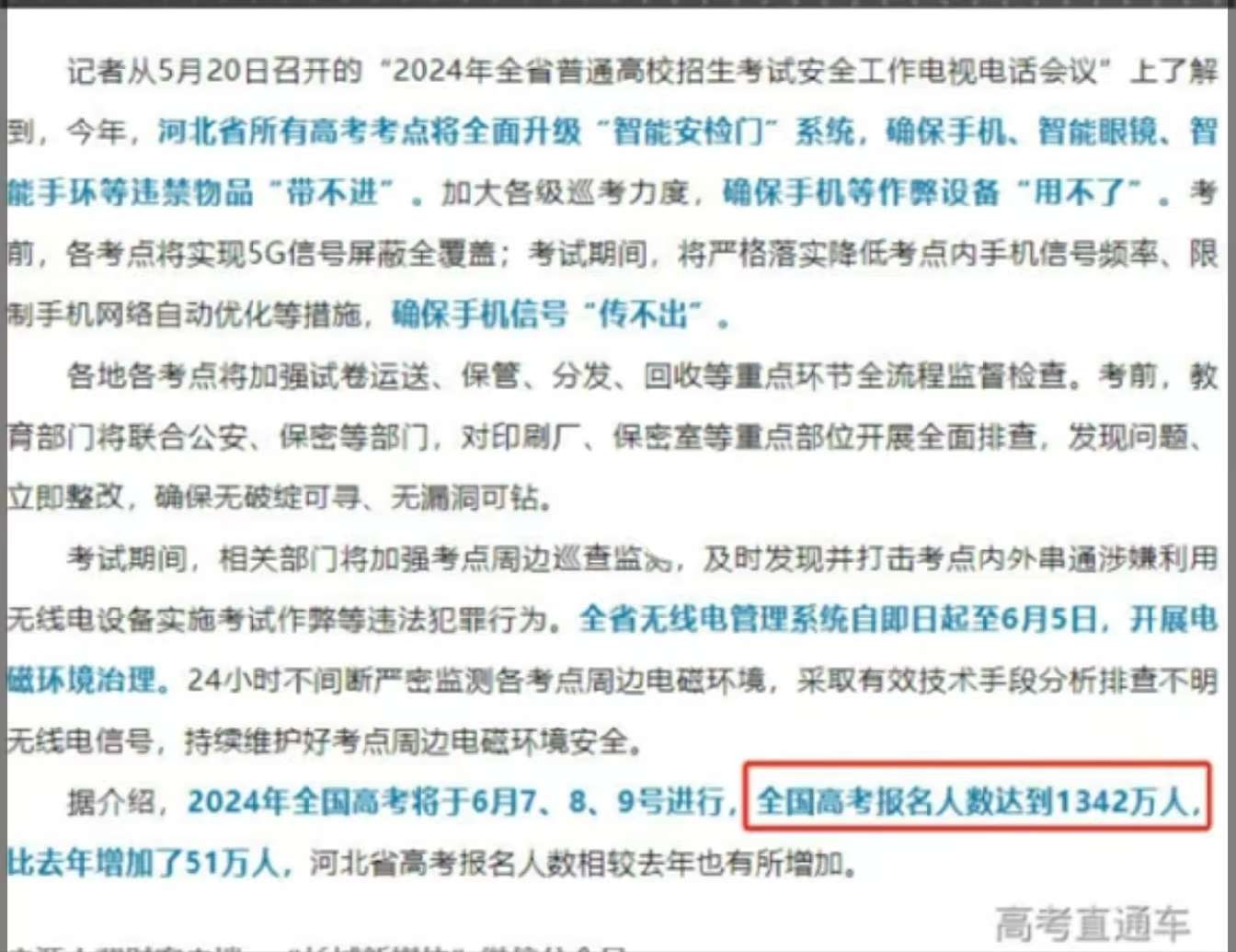

这个趋势看高考报考人数就知道,四年前的报考人数是1071万,今年是1342万,明年预计超过1400万,到2031年才会达到顶峰。

这意味着一个比预期更长的就业困难期,10年后的大学生毕业数量可能超过所有人的想象,所以人口趋势的作用是缓慢且痛苦的。

现在是新生儿数量腰斩,幼儿园缺孩子,小学生开始减少,中学生增速放缓,但大学生数量还在增加。

那么问题来了,大学生一年比一年多,工作一年比一年少,怎么就业?

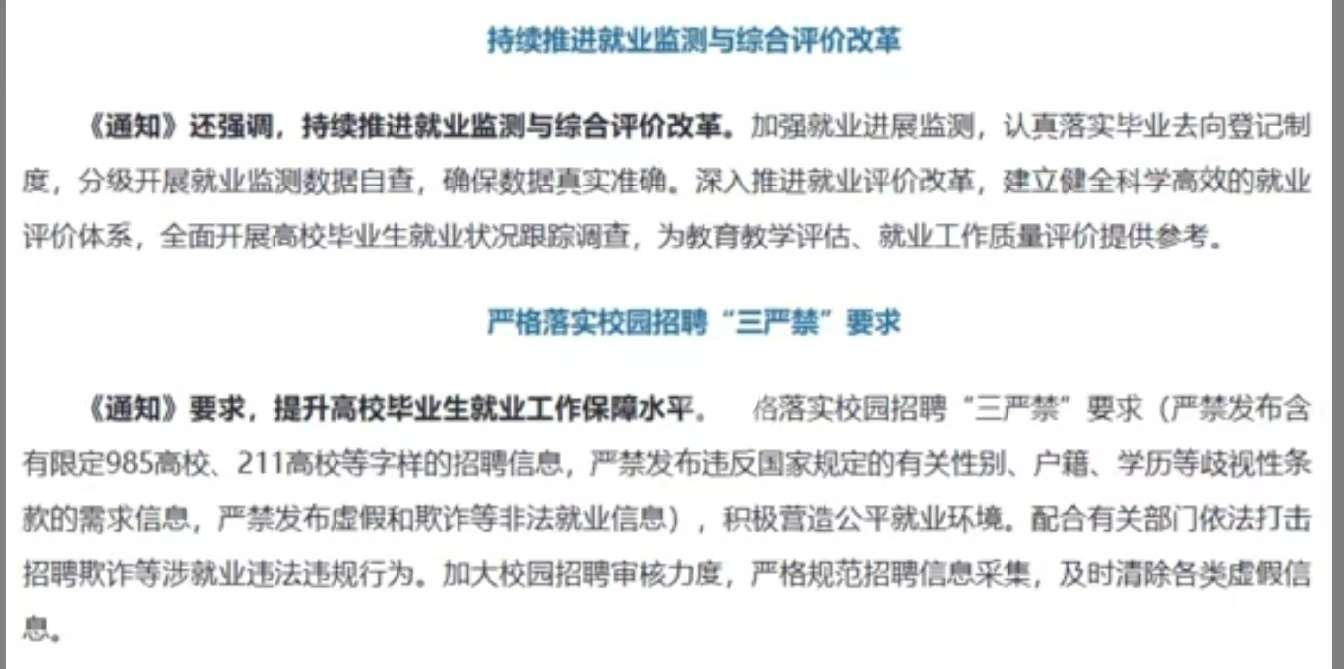

前几天教育部发了一个通知,有几个新提法,大学生就业纳入领导班子绩效考核,曾招聘限定985和210,严厉打击虚假招聘、恶意解约。

都不是第一天做中国人了,企业都不傻,你投你的,我卡我的,就像前几天增加两天假期这件事,遵守劳动法的公司依然会遵守,不遵守劳动法的公司依然会想办法规避。

没有落地的监管处罚措施,一张A4纸改变不了就业环境。

其实,这两年的稳就业举措,鼓励大学生自主创业、加强大学生求职、心理健康教育,这些槽点太多就不说了。

高校加大硕士和博士的扩招力度,参加暗示大学生慢就业,在家里蹲几年。这些实质上是延缓大学毕业生进入劳动力市场的时间节点,只能是以时间换空间。

至于国企和机关单位增加扩招力度,鼓励大学生走三支一扶、西部计划下基层,且不说延迟退休的背景下腾出来的坑位有限,问题是离开了政策性岗位的短暂庇护,大学生终究要回到真实的就业市场。

而提倡劳动致富,鼓励灵活就业,编制外卖员月入过万、跑滴滴月入2万、网络主播年入百万的就业幻想,全国灵活就业人数达到2亿。

这种新就业形态的底端繁荣确实能缓解就业压力,但也意味着大量青年劳动力,尤其是高学历青年处于低技能化或者去技能化的困境,面临随时被劳动力市场淘汰的风险。

所以,大学生稳就业应该怎么搞?找工作难的和核心症结在哪里?

今年有几个细节,一个是很多人大三就必须开始找工作了。智联的调查显示,3.7%的大学生提前一年多就开始疯狂刷求职经验,疯狂参加各种考试,再往后可能大二就得开始找工作。

调查还显示,应届生为什么拿不到offer,排第一的原因竟然是不知道自己适合什么工作,读完大学不知道干嘛。这是不是说明高等教育脱离实际已经太久了?

另一个细节,大学生投简历更喜欢投国企,是民企,据中智招聘网数据,2024届大学生超六成向央国企投递的简历,投递民企的学生仅占18%,民企提供了80%的城镇就业,但大学生却扎堆国企,耐人寻味。

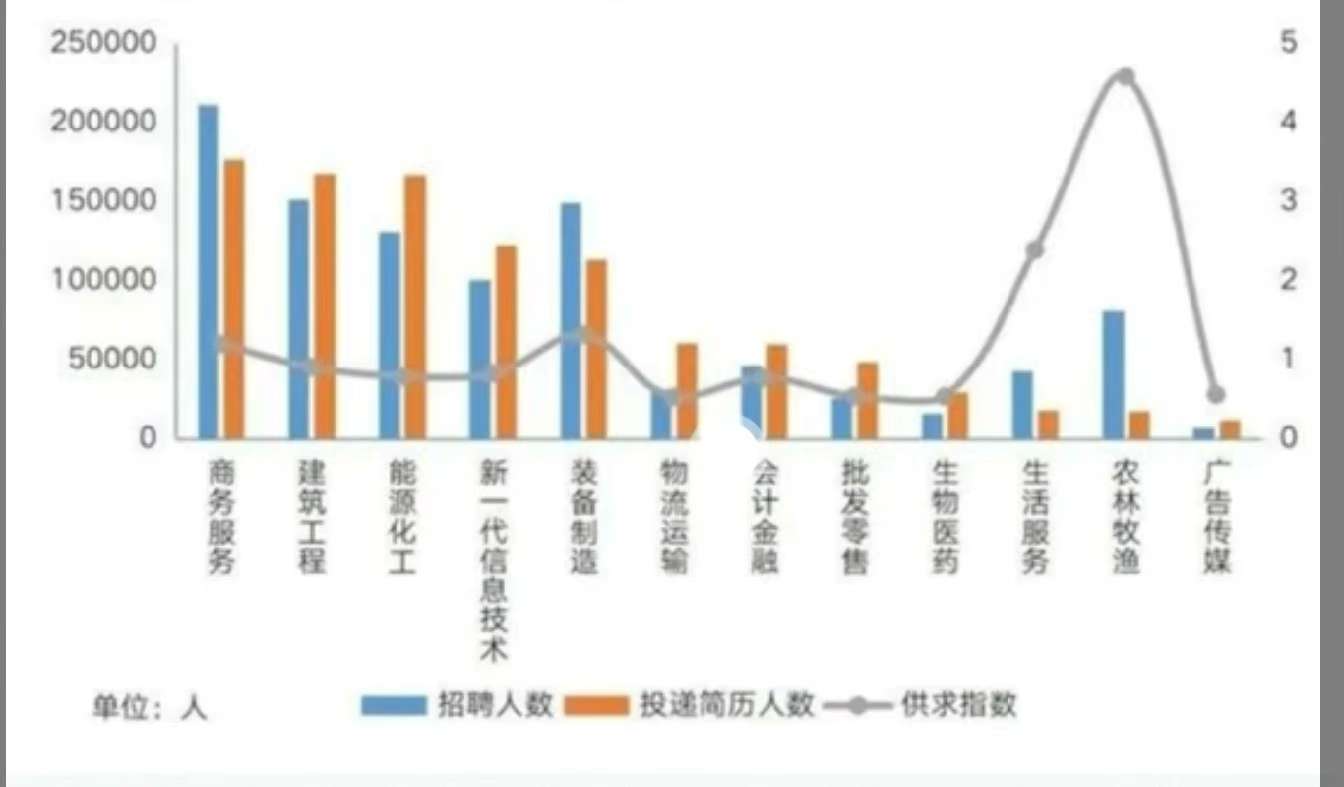

还有一个细节,芯片、新能源和新新能源汽车,这新三大也不好找工作了。过去的校招三巨头互联联网、教育和地产,因为众所周知的原因向社会输送了大量人才,而前面说的新三大也逐渐放弃了人海战术。

典型的如比亚迪,2023年一口气招了三万多名应届生。今年入职的校招生才1.13万人,就三大需求收回升力度有限,新三大内卷严重,就业替代不足问题就出在这里。

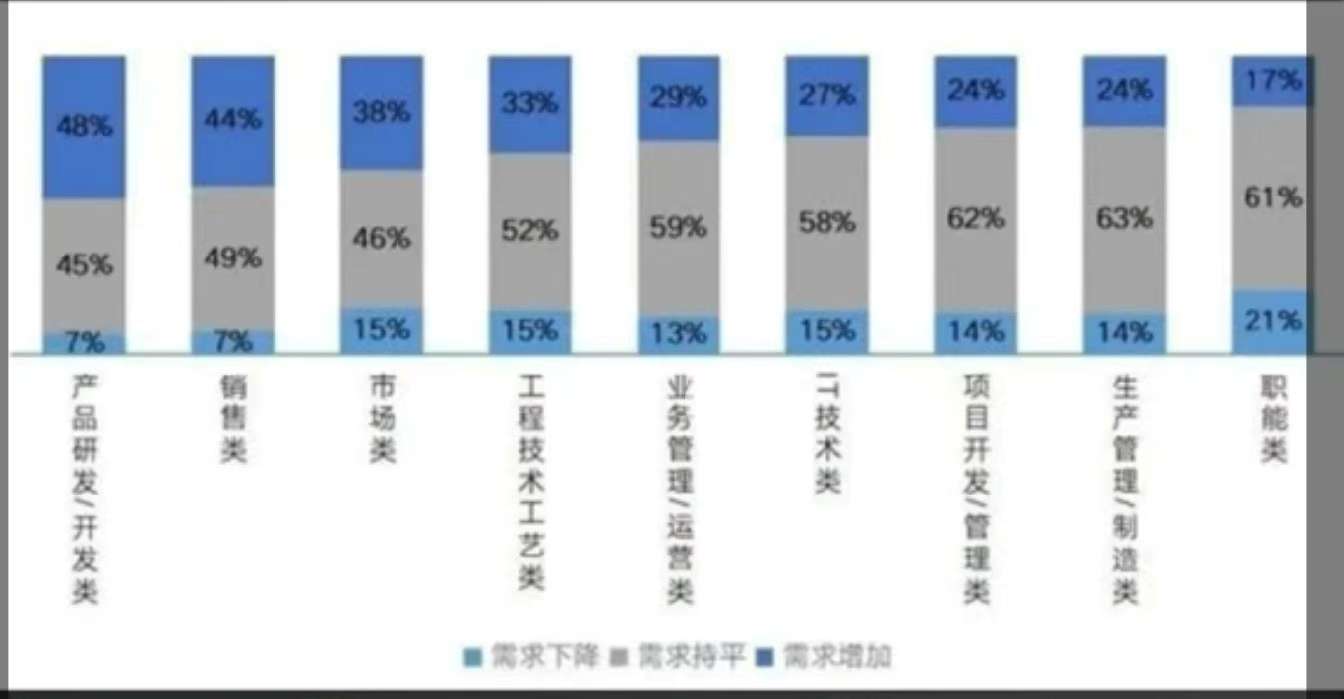

我们搞高质量发展,搞新质生产力,搞产业升级,需要避免的一个核心问题就是低就业增长或者无就业增长,展开谈一下。

今年我预计我国会成为全球历史上第一个贸易顺差破万亿美元的国家,这个成绩很不错,但代价很大程度上是卷价格、卷成本、卷人力,倦工作时间。

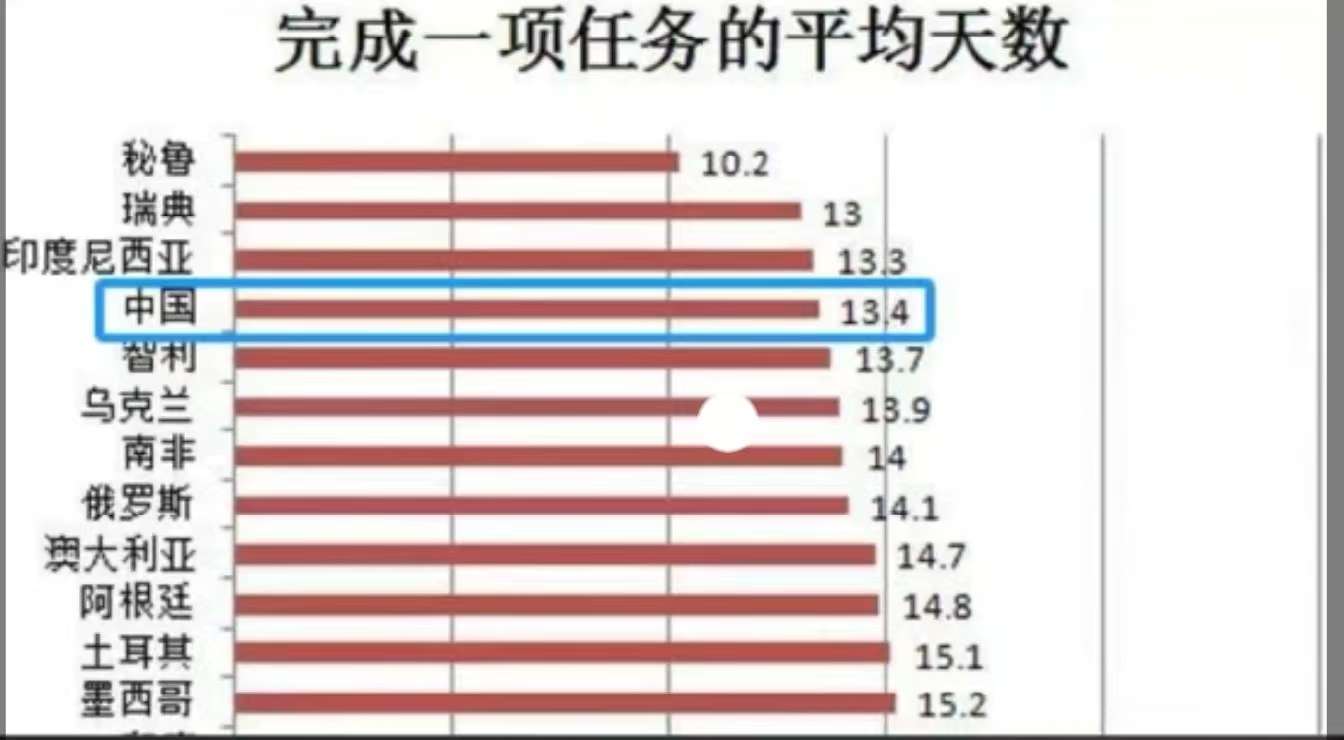

2023年全国劳动者周工作时长飙升到20年新高的49小时,相当于每天9.8小时,全球遥遥领先。

两个德国人的工作时间加起来,才能抵得上一个中国人。也就是说,如果工作时长向德国看齐,工作岗位数量可能直接翻倍。

为什么明年增加两天假期,调休一般不超过六天?引发了那么多友善讨论,是因为大家都看出来了,中国人不是不努力,而是太勤劳了,中国商品不是不好,而是太便宜了。

接下来进入特朗普2.0,时代,内部是产能过剩、需求不足带来的通缩,外部是极限内卷、价格战引发的贸易壁垒,我们别无选择。

过去靠投资拉动产能、带动经济增长的发展惯性必须扭转了。

本文由mdnice多平台发布

808

808

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?