当看到这标题,可能你会觉得有点可笑。也许你会想,现在游戏流畅度不是以平均帧数30为标准的吗?当一款游戏的平均帧数超越30FPS,这款游戏可以算是流畅级别,如果低于该数值,则视为不流畅,那60FPS有用吗?要你这样想,你就错了。

关于游戏帧数(FPS)的意义

游戏帧数是反映游戏是否流畅运行的标准,大 多数情况下可这样归类,没有可玩性:帧数低于30FPS;可以 接受:帧数30-50;流畅运行:帧数50-60;完美运行:帧数大于等于60。也就是说一般情况下帧数大于60意义不大,这时可以调 高游戏画质获得更加的视觉效果。

目前业界都是以平均帧数能否达到30为分界线

平均帧数仅仅是某一场景,某一时间段内帧数的平均值,既然是平均值,那肯定有高有低了。因此以平均帧数判断游戏是否流畅并不准确。那么,以最低帧数作为参考依据不就可以了吗?这样看起来确实有点道理,只不过,最低帧数应该多高才算合适呢?如果测试时只是单纯地测量最低帧数,这样做适合吗?究竟,游戏帧数应该以多少帧数为准呢?面对这些疑问,我们不妨来看看现代电影业对于每秒60帧的讨论,这样就不难知道,游戏的流畅与否应该以多少帧数为准了。

追本溯源,什么叫“帧”?

我们都知道,电影是依靠人类的视觉暂留现象而发展起来的艺术。以前的拉洋片就是让纸片上的渐变图案在你眼前快速掠过,你看起来就感觉画面动起来了。在电影里,一幅静止的图像被称做一“帧”(Frame),而研究表明,只要达到每秒24帧,人们的眼睛就会被欺骗,以为看到的是运动的画面。动态的画面则按每秒钟显示多少帧来衡量,这就是所谓的“每秒帧速率”(fps)。

通过快速拉动每帧画面,我们就可以看到一架马车在跑动

目前,我们接触比较多的动漫,依然采用最传统的拉洋片方式。一部动漫中,部分重要的情节交由动漫大师完成,而部分相对次要的,则交由其助手或其他人完成,因此,要完成一部完整的动漫需要耗费相当多的人力、物力和财力。这就不难理解,为什么不少动漫很多场景都是用了又用,为什么对白情节远多于打斗情节了吧。

他山之石可以攻玉,从电影业得到的启示

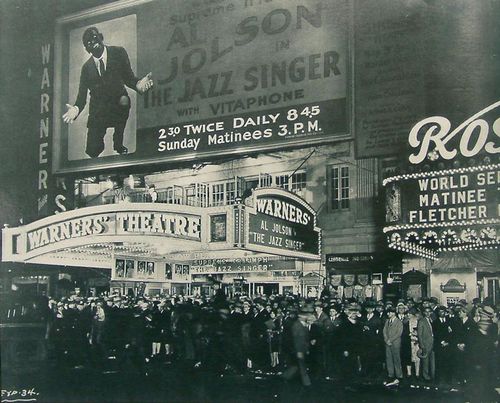

90多年前,电影从业者发现只要达到每秒24帧的速率,就能形成动态的影像,1927年的电影《爵士歌手》(The Jazz Singer)堪称是确定了这一标准的影片。如果把这个速率提高,那么拍摄电影需要用的胶片以及播放电影的成本都会增加——如果提高到每秒48帧画面,就意味着要采用比每秒24帧多一倍的胶片。那时候的影片里几乎没有大动态、高速度移动的画面,也没有CG电脑特效镜头,每秒24帧完全足以满足电影工作者以及观众。因此,电影这种形式就以每秒24帧的格式确定了下来。

《爵士歌手》,确立24帧数的电影,具有划时代意义

既然24帧是目前流行的电影帧数,那还有什么不足呢?很简单,那就是画面抖动了。我们不妨试试,随便找一部电影,最好是高清或者是蓝光的,在激烈的打斗场景中定格,这时你会看到画面中的抖动和不清晰了。而快速的移镜头也会让观众产生晕眩感——这种感觉就是因为看不清画面而引起的。

《生化危机5》720P版——一帧一帧的来看这些动作场面,你会无法看到清晰稳定的画面,只要“动起来”才不会显得模糊。

未来的游戏,以多少帧为准?

24帧真的不行么?我们可以看看自己面前的显示器。电脑、游戏等行业中,每秒24帧早已成为了一个阻碍而不是标准。如今玩游戏,你可以忍受帧数低于平均帧数30帧的游戏吗?如果低于30帧,不仅卡顿,而且大大影响游戏感。曾用过CRT(就是那种又大又笨重的显示器,目前医疗行业依然使用)的用户对于刷新率应该不会陌生,一旦刷新率调得太低,画面会有明显的抖动,正对时间过长会明显感觉眼疲劳。帧数对我们画面的影响如何,我们来看看以下的对比动画。

每秒15帧,我们能感到方块的运动不连续,有残像

每秒30帧,已经相当顺畅了

每秒60帧,几乎看不到方块运动的轨迹,极其平滑流畅

我们可以看到,每秒60帧的画面看起来非常舒服,每秒30帧则刚好够,而每秒15帧则几乎无法忍受。目前,电影业正在考虑将24帧提升一倍,也即是48帧。这样做的好处是,基本上只要是提升24帧的速度即可实现,这样不失为一个比较稳妥的办法。例如48帧是2倍速、60帧就是2.5倍速,就能保证画面放出来是正常的。如果设计成比如49帧,那么就很难在现有技术条件下正常播放。

可能大家会有疑问,我们什么时候才可以看到48帧拍成电影呢?很可能是2013年的1月就可以看到了。由彼得·杰克逊执导的《霍比特人》将采用每秒48帧的技术拍摄,到底效果如何,上映后自有分晓。

当然,游戏与电影不同,电影执行的帧数不一定适用于游戏中,但可以看到,电影目前流行的24帧,刚好是游戏中流行的30帧的80%。如果将未来的48帧转换一下,未来的游戏将会以60帧为流畅标准的起点!与电影业一样,我们没可能一下子就可以达到这个标准,至少目前主流级别的显卡无法实现,但当前的中高端级别显卡已经可以胜任,玩家无需等待即可享受未来电影级别的游戏了。

吾将上下而求索,GTX660Ti能否满足60FPS要求?

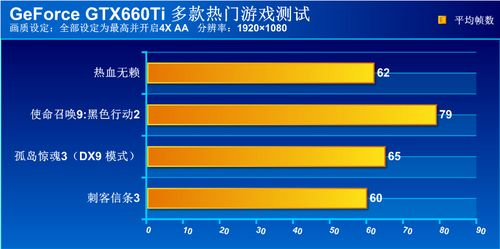

GeForce GTX660Ti作为目前NVIDIA中高端显卡,能否满足主流游戏在最高画质下平均帧数达到60FPS的要求呢?事实胜于雄辩,让我们进行测试,看一下GeForce GTX660Ti的实际表现如何。

|

硬件平台

| |

|

CPU

|

Intel i7 3770K

|

|

主板

|

华擎Z77 极限玩家4

|

|

内存

|

宇瞻 DDR3 1600 2G x2

|

|

硬盘

|

Seagate Barracuda 1TB

|

|

显卡

|

NVIDIA GeForce GTX 650Ti NVIDIA GeForce GTX 660 NVIDIA GeForce GTX 660Ti NVIDIA GeForce GTX 670 |

|

软件平台

| |

|

操作系统

|

Windows 7 SP1 64bit

|

|

显卡驱动

|

NVIDIA Forceware 310.70 beta

|

|

测试项目

|

游戏性能测试:

孤岛惊魂3 v1.03 使命召唤9:黑色行动2 刺客信条3 热血无赖 v1.08 |

通过测试我们不难看出,GeForce GTX660Ti强大的性能足以征服目前主流游戏。可能有玩家会提出疑问,《孤岛惊魂3》是一款支持DX11的游戏,为什么测试选择DX9模式而不是DX11呢?如果《孤岛惊魂3》调至DX11模式,游戏对显卡资源的要求会急速膨胀,GeForce GTX660Ti还无法做到在最高画质下保持60FPS,只能做到满足30FPS的要求。即使是目前最高端的GeForce GTX680,还无法实现在《孤岛惊魂3》最高画质下实现平均帧数60FPS。

是不是平均帧数60FPS已经是没有意义呢?其实不然。60FPS目前还是一个未来的目标,随着显卡技术不断发展,未来的显卡性能将会越来越强大,让平均帧数保持在60FPS并不是没可能的。但GeForce GTX660Ti强大的性能,已经可以让大部分游戏实现60PFS了,玩家无需等待即可享用。

除了帧数,别忘了画面撕裂

当显卡每秒渲染的帧数从大大高于60跌落到60帧以下时,画面刷新节奏的巨大起伏会让我们产生一定的不适感,这才是我们视觉顿挫感的主因。与此同时,显卡每秒渲染帧数大幅超越显示器的固有刷新率,在进行高速场景移动等动作时画面就会因输出信号与实际刷新信号不同步而产生撕裂。

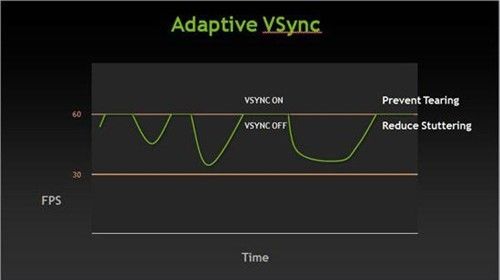

Kepler架构的Adaptive VSync技术

在Adaptive VSync中,NVIDIA打破了传统垂直同步技术对帧数下限的限制,当游戏帧数低于60帧之后,Adaptive VSync将会尽量让帧数维持在当前水平,而不是像过去那样直接进入30帧档位。而当游戏帧数大于60帧时,传统的垂直同步机制依旧会发挥作用,游戏帧数依旧会如果去那样被限定在60帧上。

如何开启NVIDIA自适应垂直同步技术?

相比与传统的垂直同步,自适应垂直同步技术能够带来更加平滑的帧数体验,避免帧数突然暴跌带来的最小帧问题,提升整个游戏的流畅度体验。在此基础上,Adaptive VSync并没有干扰帧数大于60时垂直同步机制的正常工作,这让垂直同步避免画面撕裂以及平滑帧率并减少视觉顿挫的目的得到了完美的实现,因此从深层意义上来讲,Adaptive VSync才是真正实现垂直同步初衷的帧数控制机制。

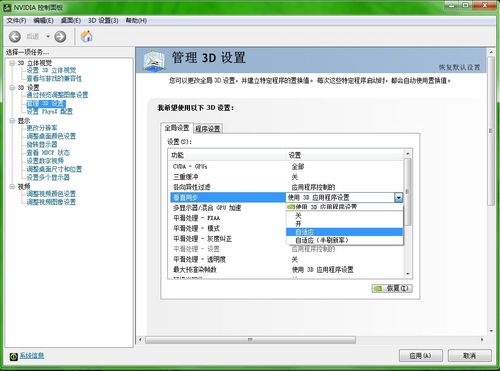

要开启自适应垂直同步技术相当简单,用户只需要下载NVIDIA的Forceware 300以上的驱动版本并安装。完成安装后,在桌面下点击鼠标右键,选择“NVIDIA控制面板”,在NVIDIA控制面板中,选择“管理3D设置”。在“全局设置”一栏中,选择“垂直同步”一项,点下拉菜单,在这里,我们就可以找到自适应垂直同步技术的“开关”!

上图是开启自适应垂直同步技术前后的对比,我们不难看出,开启后,同一画面中已经没有画面撕裂,从实际测试效果看来,对于以往传统垂直同步呆板的60、30FPS为阀值,自适应垂直同步技术利用小小的改动适应了目前主流液晶显示器的特性,能让游戏的实际运行效果更自然一些,不会出现无谓的卡顿现象,这个特别适合在没有自带垂直同步机制的游戏上使用。

本文详细探讨了游戏帧数(FPS)的意义及其对游戏流畅度的影响,并通过对比实验揭示了不同帧数下的游戏体验差异。此外,文章还介绍了NVIDIA自适应垂直同步技术如何解决画面撕裂问题。

本文详细探讨了游戏帧数(FPS)的意义及其对游戏流畅度的影响,并通过对比实验揭示了不同帧数下的游戏体验差异。此外,文章还介绍了NVIDIA自适应垂直同步技术如何解决画面撕裂问题。

1万+

1万+

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?