合成孔径雷达原理与应用(一)

1. 定义及原理

1.1. SAR原理

合成孔径雷达(Synthetic Aperture Radar, SAR),相对于真实孔径雷达(Real Aperture Radar, RAR)定义,代替真实孔径的技术称为“合成孔径”。 它采用线性调频调制的“方位压缩技术”,构成“合成天线”。

SAR采用一个沿直线方向运动着的线列小天线,移动到每个位置(或时间)发射一个信号,接收并分别存储每点的目标回波信号的振幅和相位信息,然后把存储的不同时刻的全部回波信号进行方位方向合成处理(补偿因时间和距离不同所引起的相位差),最终得到地面实际影像。

1.2. InSAR原理

InSAR(SAR interferometry) 合成孔径雷达干涉测量技术,是指采用干涉测量技术的合成孔径雷达,也有称双天线SAR或相干SAR。

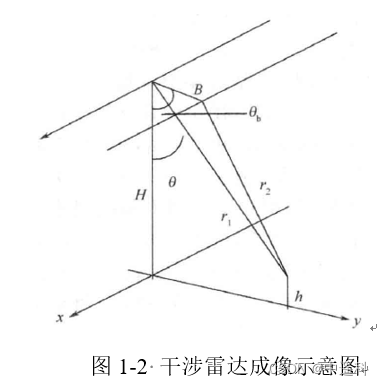

它通过两条侧视天线同时对目标进行观测(单轨道双天线模式),或一定时间间隔的两次平行观测(单天线重复轨道),来获得地面同一区域两次成像的复图像对(包括强度信息和相位信息)。

由于目标与两天线位置的几何关系,地面目标回波形成相位差信号,经两个复图像的复相关形成干涉纹图,干涉纹图包含了斜距方向上的图像点与两天线相位差的精确信息(回波相位的改变)。

因此,利用遥感器高度、雷达波长、波束视向及天线基线距之间的几何关系,可以获得距离信息,精确地测量出图像上每一点的高程信息,从而获得高分辨率的地表三维图像。

InSAR 是利用雷达信号的相位信息提取地球表面的高精度三维信息,可以测量地面点的高程变化,是目前空间遥感技术中获取高程信息精度最高的一项技术。

1.3. DInSAR

DInSAR(Differeiential INSAR)合成孔径雷达差分干涉测量技术,在干涉雷达基础上发展起来的雷达差分干涉测量,它是利用同一地区不同时相的SAR影像,通过差分干涉,获取该地区地表形变信息的技术手段。

差分干涉是利用雷达两次不同位置获取的同一监测区域的相位,差分干涉得到形变信息。已有研究提出了三种方法进行差分干涉,两轨法、三轨法和四轨法。

两轨法是使用两幅雷达影像和对应地区的外部数字高程模型。首先由两幅雷达影像形成一个干涉对,生成既包含地表形变信息又包含地形因素的干涉图,然后根据外部数字高程模型反演地形相位并从干涉相位中予以去除,最后得到仅包含地形形变信息的干涉图。

三轨法是使用三幅雷达影像数据形成两个干涉对,一个为地形对,另一个为地形+形变对,共用一幅主影像,从地形+形变干涉相位中扣除地形对中仅反映地面高程信息的相位数据,可得到地表形变相位图。

四轨法则是使用四幅雷达图像形成两个干涉对,分别为地形对和地形+形变对,将前者的地形相位按比例关系映射到地形+形变干涉相位中并予以去除,从而得到反映地表位移的相位信息。

1.4. PolSAR

PolSAR(Polarized SAR)极化合成孔径雷达。极化是电磁波的本质属性之一,是除频率、幅度、相位之外的又一维重要信息。电磁波的传播和散射都是矢量现象,而极化正是用来研究电磁波的这种矢量特征。

极化合成孔径雷达在不同收发极化组合下,测量不同地物目标的极化散射特性,并用极化散射矩阵的形式表示。

雷达发射的能量脉冲的电场矢量,可以在垂直或水平面内被偏振。无论哪个波长,雷达信号可以传送水平(H)或者垂直(V)电场矢量,接收水平(H)或者垂直(V)或者两者的返回信号。

单极化是指(HH)或者(VV),就是水平发射水平接收或垂直发射垂直接收。气象雷达领域那一般都是(HH)。

双极化是指在一种极化模式的同时,加上了另一种极化模式,如(HH:水平发射水平接收)和(HV:水平发射垂直接收)。

全极化技术难度最高,要求同时发射接收H和V,也就是HH、HV、VV、VH四种极化方式。

2240

2240

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?