热水结冰的速度,比冷水快吗?这个看似简单的问题,答案应该是「不会」(吧?)

然而,科学家超过半世纪以来,经过数千次实验、观察与辩证,今年8月终于有科学家利用最简单的实验设计,在密切控制的条件之下,证实等量的热水会比等量的冷水还快结冰。

做冰淇淋抢快,意外发现争议半世纪的有趣现象

这种反常现象被称作「彭巴效应」(Mpemba effect),以1963年观察到此现象的东非国家坦尚尼亚的中学生艾拉斯托‧彭巴(Erasto Mpemba)姓氏命名。彭巴当时在学校烹饪课制作冰淇淋时,原本应要依老师指示将牛奶加糖煮滚,在室温放凉后才倒入模具,再冰进冷冻库。

然而,烹饪教室冰箱的冷冻库空间有限,他的朋友有次看到他在加热牛奶做冰淇淋,心急抢快,于是跳过煮牛奶的过程,直接将冰牛奶倒入模具,冰进冷冻库。彭巴见状,担心自己抢不到为数不多的模具和冷冻空间,只好冒着把冰箱弄坏的风险,直接把热牛奶送进冷冻库。

彭巴怀着忐忑不安的心,约1 个半小时后打开冰箱,赫然发现,他用热牛奶做的冰淇淋,比他同学用冰牛奶做的冰淇淋还快凝固。

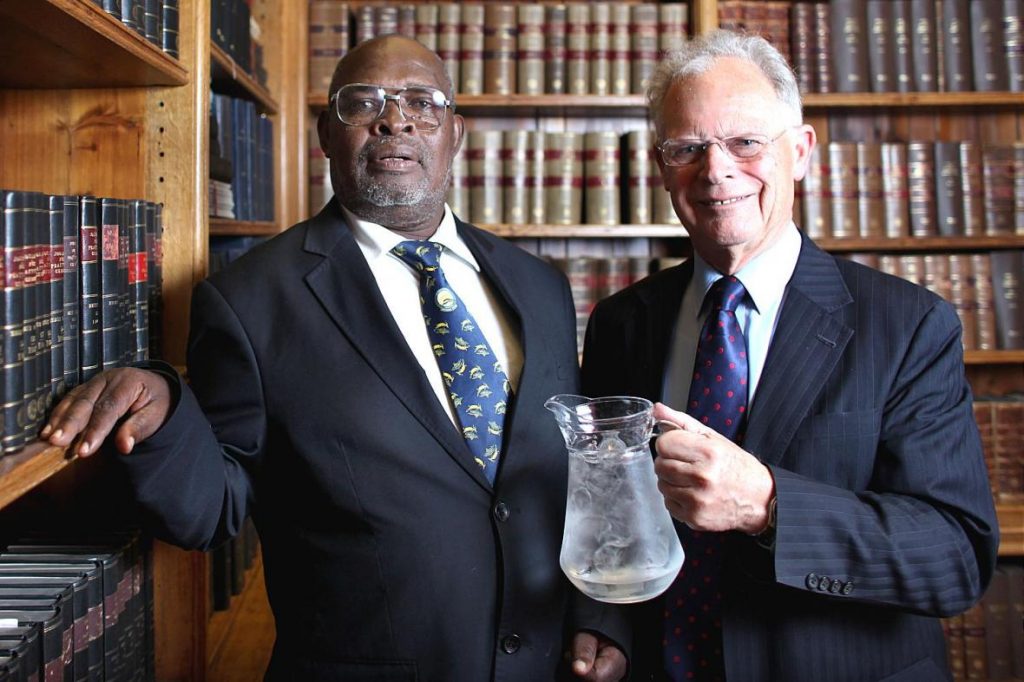

彭巴(左)与物理学教授奥斯伯恩。

几年后,彭巴就此提问物理学教授丹尼斯‧奥斯伯恩(Denis Osborne),奥斯伯恩很感兴趣并着手做实验,印证这种颠覆传统思维的现象。随后,奥斯伯恩与彭巴共同撰写报告, 1969 年发表于《物理教育》(Physics Education)期刊。

这项不符合科学常理的研究刊出后,立刻掀起辩论,时至今日未歇。科学家议论不休的主因是,复制验证「彭巴效应」实验并不容易,受到许多不同的变因影响,诸如水的复杂性、煮沸及冷凝的过程不尽相同,甚至就连最终结果也有讨论空间,例如所谓的热水是刚开始滚的状态呢?还是要完全煮沸?还是只要达到沸点就好?前述种种涉及时间的变化,因此彭巴效应实验很难复制。

研究人员对于彭巴效应的成因和定义难以达成共识,遑论判断彭巴效应是否真实存在。

玻璃珠代替水珠,加拿大学者印证彭巴效应

在彭巴效应的很久很久以前,古希腊哲学家亚里斯多德(Aristotle)曾于2300 多年前表示,如果要「让热水快一点凉,就要放到太阳底下」。

为探究亚里斯多德的理论和超过半世纪的彭巴效应争议,加拿大西门菲莎大学(Simon Fraser University)物理学博士候选人艾比纳许‧库玛(Avinash Kumar),和他的指导教授约翰‧贝契霍佛(John Bechhoefer),两人利用一个装满水的大烧杯打造「热熄」胶体系统(colloidal system)作为提供稳定温度热来源的「热库」(heat bath)。

「热熄」(thermal quench),又称「热淬灭」,是一种冷却方法。

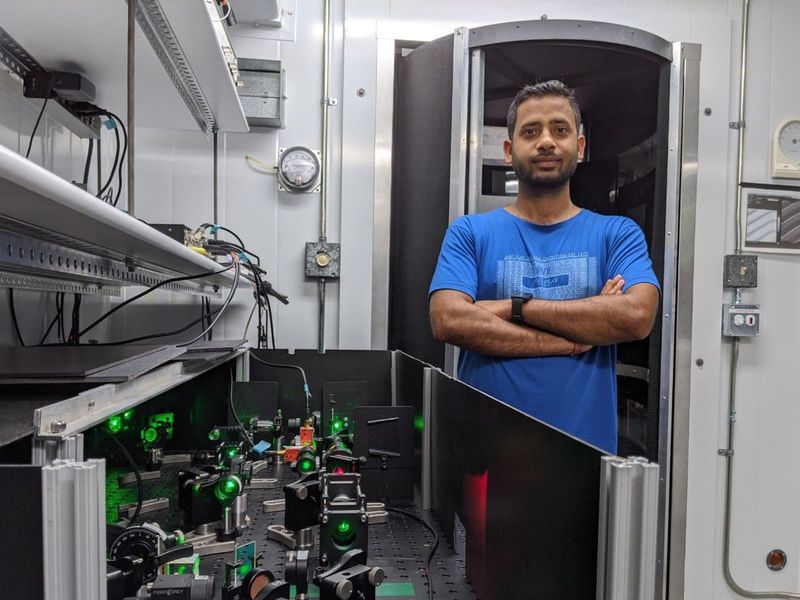

艾比纳许‧库玛(Avinash Kumar)。

库玛在实验中,利用1.5 微米的小玻璃珠代替水分子,并根据机率分布(probability distribution),从不同方向让玻璃珠落入烧杯中数千次,每当玻璃珠坠落,研究人员便会利用光镊(optical tweezers)进行虚拟势能(virtual potential)侧写,改变机率分布和该系统的温度。

随着变因不同,研究人员观察到热水在特定情况下比冷水较快凝结的情况,在其中一次观察中,热玻璃珠在2 毫秒的时间凝结,比冷玻璃珠还快上10 倍,库玛与贝契霍佛的研究结果8 月5 日发表于《自然》(Nature)期刊。

热水急速冷却过程,就像走登山捷径

未参与研究的美国北卡罗莱纳大学教堂山分校(UNC Chapel Hill)化学系助理教授卢至悦(Zhiyue Lu)说:「这是第一次,有如此干净俐落且完美控制的实验,足以证明彭巴效应。」

如果以爬山形容热水降温的过程,可以想像山里有许多通往相同终点的林道、蜿蜒小径和捷径等道路供登山客选择;热水急速冷却的过程,可以想成登山者选择走捷径,不用翻山越岭,迂回于山峦之中,直达目的地。

卢至悦与美国马里兰大学(University of Maryland)化学与生物化学博士后研究员奥伦‧拉兹(Oren Raz)2017 年共同发表于《美国国家科学院院刊》(PNAS USA)的研究,预测彭巴效应的冷凝「捷径」有可能存在。

目前任职于以色列魏茨曼科学研究学院(Weizmann Institute of Science)的拉兹表示,「很高兴看到彭巴效应真的行得通」,但他谨慎地说,「我们不知道这是否为水的特性。」

极低温泼热水变冰花烟火,并不是彭巴效应

水的现象较为复杂,涵盖蒸发和过度冷却(supercool)的可能,过度冷却表示水在正常的凝固温度时仍呈现液态。

几年前,红极一时的极低温户外泼热水,经慢动作重播仿佛雪白冰花烟火的YouTube影片,曾被以彭巴效应解读;不过,学者说明,这类影片大多在冷冽、干燥的环境中拍摄,这样的空气条件有利水珠吸热、蒸散,继而使水珠温度骤降,让水分快速膨胀、汽化,与彭巴效应的蒸散面积相等条件有别。

除玻璃、水外,自然界还普遍存在彭巴效应?

美国维吉尼亚大学(University of Virginia)理论物理学家玛丽亚‧武圣亚(Marija Vucelja)表示,西门菲莎大学研究的优点在其精简,「研究方法利用非常简单的设置,就足以显现彭巴效应的丰富效果。」

武圣亚说,彭巴效应不仅能够透过玻璃珠或水分子呈现,「或许在自然界中普遍地存在这种效应,只是我们没有留意罢了。」

科学家通过精心设计的实验,证实了热水比冷水更快结冰的现象,即“彭巴效应”。这一发现挑战了传统的认知,揭示了物质在极端条件下的特殊行为。

科学家通过精心设计的实验,证实了热水比冷水更快结冰的现象,即“彭巴效应”。这一发现挑战了传统的认知,揭示了物质在极端条件下的特殊行为。

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?