目录

前言

很多时候面试官不会精确问你某个知识点,而是抛出一个有指向性但是又可以很发散的问题,比如:

“嗯… 那你说说浏览器的缓存吧“

这时候考验的就是你对浏览器知识的广度和深度。

当接到这样一个问题的时候,你得冷静思考有几个方面可以回答,各个大方面又可以从哪几个小方面说。

知识点

浏览器缓存这一块可以精确地回答一下几个大方面:

- 缓存的类型(强缓存 or 协商缓存)

- 缓存位置(Service Worker、Memory Cache…)

- 缓存过程分析

- 缓存策略的实际场景应用

缓存的类型

首先从缓存的类型上说,缓存分为 强缓存 和 协商缓存

强缓存是 不需要发送 HTTP 请求的,而协商缓存需要。

也就是说,在发送 HTTP 请求之前,浏览器会先检查一下强缓存,如果命中直接使用,否则就进入下一步。

强缓存

浏览器检查强缓存的方式主要有两个字段:

- HTTP/1.0 时期使用 Expires

- HTTP/1.1 时期使用 Cache-Control

Expires

Expires 字面意思是有效期,所以它表示的是一个具体的时间,例如:

Expires: Wed, Nov 11 2020 08:00:00 GMT

表示的是这个资源将在 2020年11月11日 8 点过期,过期就得重新向服务端发送请求。

很有意思的是,通常情况下服务端的时间与客户端的时间其实是并不一致的,那么如果设置了 Expires 字段就很有可能造成缓存失效,因此这种方式并不准确,所以在 HTTP/1.1 被摒弃了。

Cache-Control

摒弃了 Expires 之后,HTTP/1.1 采用了 Cache-Control 这个重要规则,它设置了一个具体的过期时长,其中的一个属性是 max-age。

Cache-Control: max-age=300

这表示当前资源会在 300s 后过期。

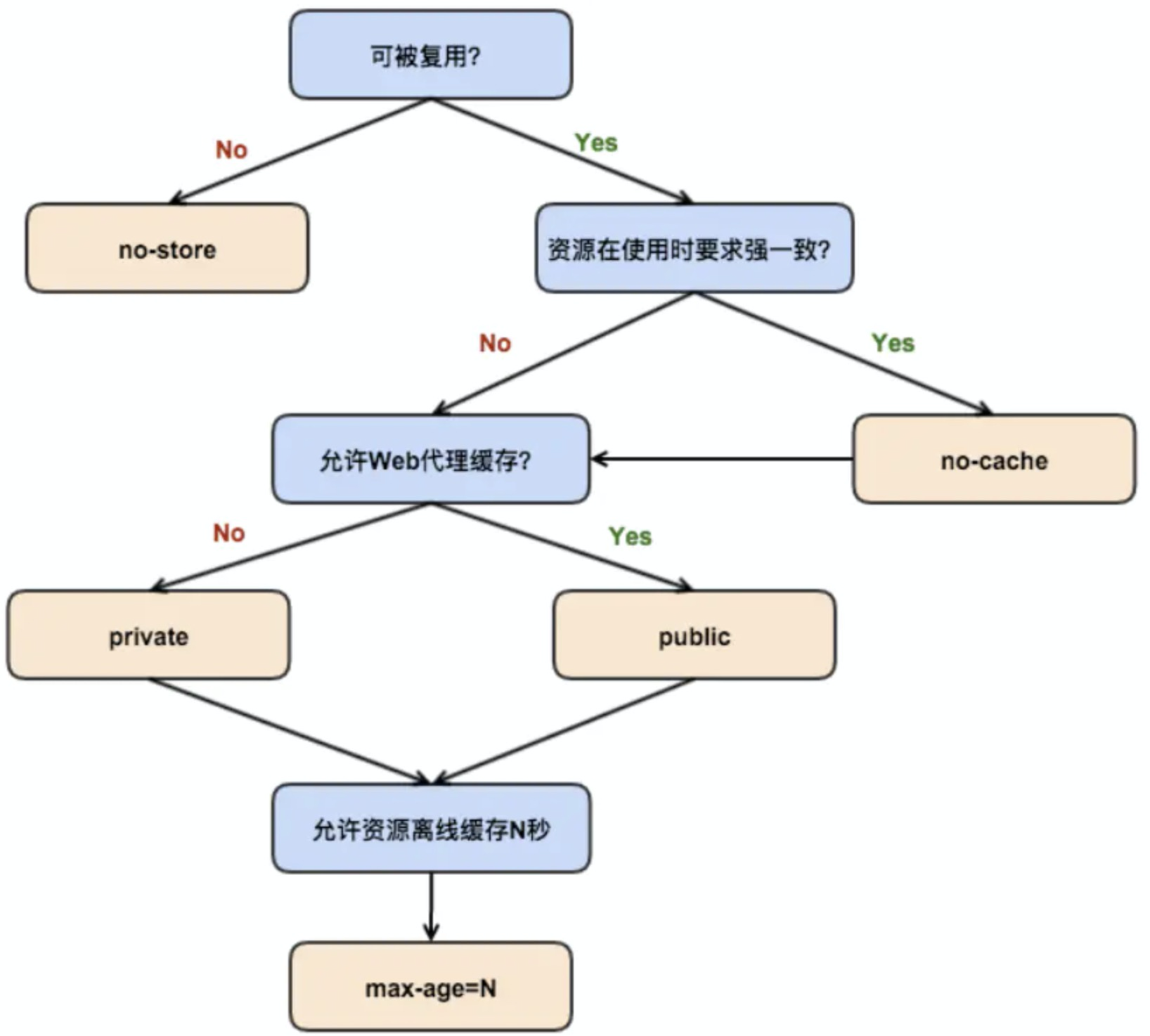

Cache-Control 不仅仅含有一个 max-age 的属性,他还有很多用法, 甚至还可以采用组合的方式:

Cache-Control: public, max-age=300

下面列举一些常用指令:

- public:客户端和代理服务器都可以缓存,响应可以被中间任何一个节点缓存

- private:这个是 Cache-Control 的默认取值,只有客户端可以缓存,中间节点不允许缓存

- no-cache:表示不进行强缓存验证,而是用协商缓存来验证

- no-store:所有内容都不会被缓存,既不使用强缓存,也不使用协商缓存

- max-age:表示多久时间之后过期

- s-max-age:作用同 max-age,但是表示代理缓存,且优先级更高

- max-stale:能容忍的最大过期时间

- min-fresh:能容忍的最小新鲜度

对比

- Expires 产于 HTTP/1.0,而 Cache-Control 产于 HTTP/1.1

- Expires 设置的是一个具体的时间,Cache-Control 可以设置除时间以外的其他属性

- 两者同时存在时,Cache-Control 优先级更高

- 在不支持 HTTP/1.1 的环境下,Expires 就会发挥作用,所以现阶段的存在是为了做一些兼容处理

协商缓存

上面我们介绍了强缓存,如果强缓存失效,则会进入协商缓存。

协商缓存概括起来就是浏览器会携带缓存标识(tag)向服务端发送请求,服务端会根据缓存标识(tag)来决定是否使用缓存。

所以对于服务器来说,返回的结果会有两种:

- 协商缓存生效,返回 304 状态码和 Not Modified(空的响应体)

- 协商缓存失效,返回 200 和请求结果

协商缓存分为 Last-Modified 和 ETag 两个字段控制。

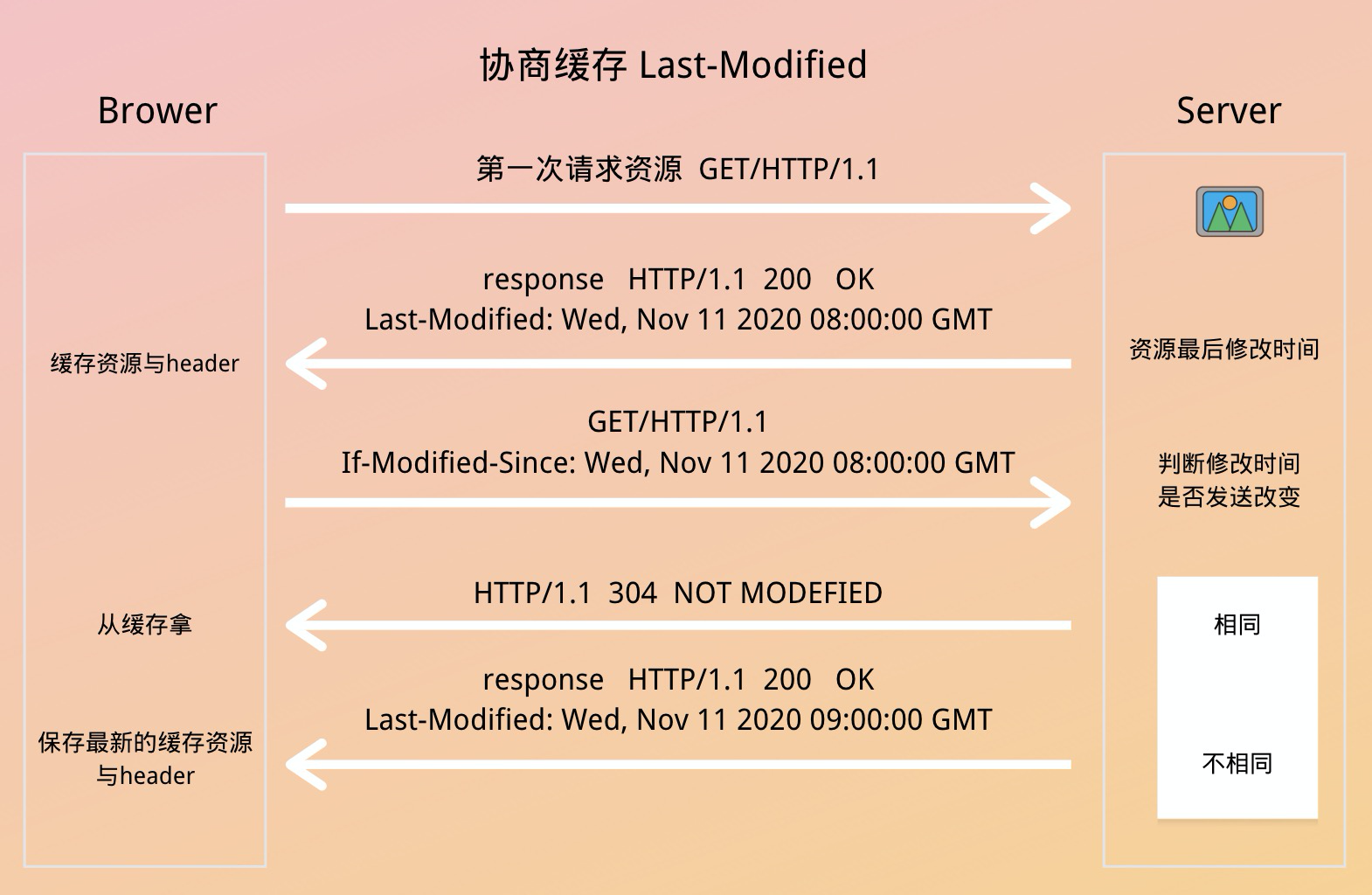

Last-Modified 和 If-Modified-Since

从字面意思上我们可以看出,Last-Modified 表示的是资源最后的修改时间,它的实现方式是:

- 浏览器第一次向服务器请求该资源

- 服务器在返回这个资源的同时,会在响应头中添加 Last-Modified 的字段,值为最后的修改时间

- 当浏览器接收后缓存文件和这个 header

- 当下一次浏览器再次发送请求请求该资源的时候,检测到有 Last-Modified 这个 header,就会在请求头中添加 If-Modified-Since 这个字段,值为 Last-Modified

- 服务器接收到请求之后,根据 If-Modified-Since 与服务器的这一资源的最后修改时间做对比

- 如果结果相同,则返回 304 状态码和一个空的响应题,告诉浏览器使用缓存

- 反之,返回 200 状态码和请求的资源,同时在响应头中更新 Last-Modified

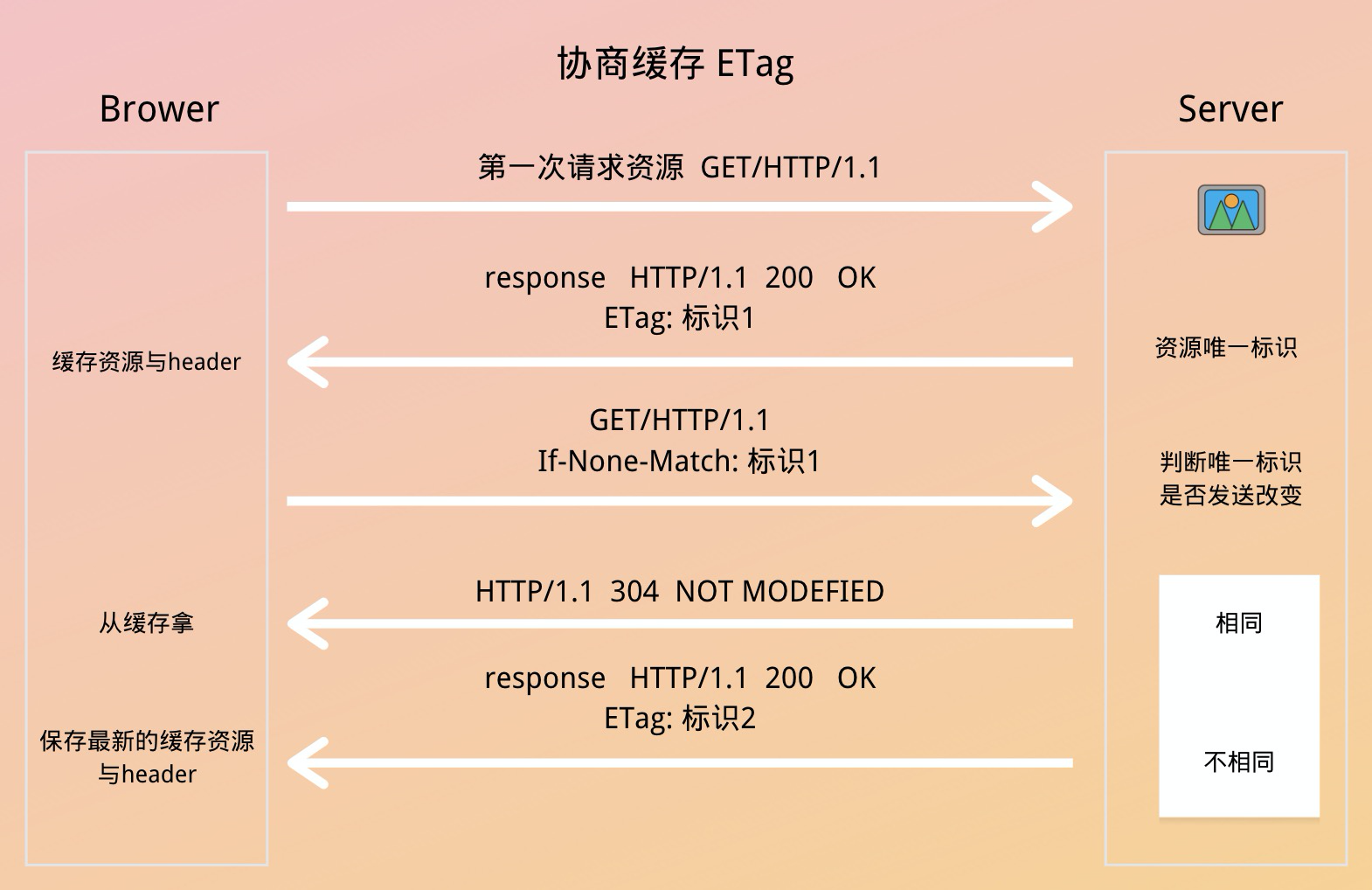

ETag 和 If-None-Match

Etag 的原理其实和 Last-Modified 相似,但是它是根据一个唯一标识来进行判断。

当浏览器请求服务器资源的时候,服务器会根据当前文件的内容,给文件生成一个唯一的标识,若是文件发生修改,则标识也会修改。

服务器在响应请求的时候,会在响应头添加一个 ETag 的字段,值为这个文件当前的唯一标识。

浏览器在接收到文件并缓存文件和 请求的响应头。

在下一次请求这个资源的时候,浏览器会在请求头上加一个 If-None-Match 的字段,值为 ETag。

服务器用请求头上的值和本地资源的值进行对比,如果命中则返回 304 告知浏览器使用本地缓存,否则返回 200 和最新的资源文件。

两者对比

首先对于 Last-Modified:

- 若是本地打开了缓存文件,并且并没有修改文件,也还是会改变最后的修改时间,导致缓存失败;

- 由于 Last-Modified 是以秒作为计时单位,若是某个文件的改动是在秒级以内的话,那么这之后就无法被记录导致缓存命中错误。

对于 ETag:

- 性能上会比 Last-Modified 差,因为只要文件发生修改,就会重新生成一个新的 hash 值。

综上:

- 准确度上,ETag 要高于 Last-Modified

- 性能上 Last-Modified 更好

- 两者都支持的话,ETag 优先级更高

缓存位置

在上面👆我们已经介绍完了缓存的类型😄, 但是之前也提到过了, 若是命中了 强缓存 或者服务器返回了 304 之后, 要浏览器从缓存中过去资源, 那这些缓存具体是存储在哪里呢?

从优先级上说,缓存位置分为以下四种:

- Service Worker

- Memory Cache

- Disk Cache

- Push Cache

Service Worker

Service Worker 是运行在浏览器背后的独立线程,也就是说他脱离了浏览器的窗体,无法直接访问 DOM。功能上主要能实现:离线缓存、消息推送、网络代理等。比如离线缓存就是 Service Worker Cache。

简单来说,它有以下几个特点:

- 借鉴了 Web Worker

- 使用 Service Worker 会涉及请求拦截,所以需要用 HTTPS 协议来保证安全,传输协议必须是 HTTPS

- 与浏览器其他内建的缓存机制不同,它可以让我们自由的控制缓存那些文件、如何匹配读取缓存,且缓存是持续性的

- Service Worker 同时也是 PWA 的重要实现机制

Memory Cache

内存缓存,存储的主要是当前网页上已经抓取到的资源,比如网页上已经下载的样式、脚本、图片等。

Memory Cache 的特点是:

- 读取效率高,但是持续时间短,会随着进程的释放而释放(一旦关闭 Tab 页面就会被释放,甚至有时候没关闭前,排在前面的缓存就已经失效了)

- 几乎所有的请求资源都能进入 memory cache,细分来说主要分为 preloader 和 preload 这两块

- 在从 memory cache 读取缓存时,浏览器会忽视 Cache-Control 中的一些 max-age、no-cache 等头部设置,除非设置了 no-store 这个头部设置

preloader

上面提到的 preloader 是页面优化的常见手段之一,它的主要作用是 在浏览器打开一个网页的时候,能够一边解析执行 js/css,一边去请求下一个资源,而这些被 preloader 请求来的资源就会被放入 memory cache 中,供之后的解析执行操作使用。

preload

preload 和 preloader 长得非常相似,它能够显式指定预加载的资源,这些资源也会被放进 memory cache 中,例如

<link rel="preload">

Disk Cache

Disk Cache,也叫 HTTP Cache,是存储在硬盘中的缓存,所以它的特点是持续时间长,是实际存在于文件系统中的缓存。

从存储效率上说,它比内存缓存慢,但是优势在于存储容量大,持续时间更长。

在所有浏览器缓存中,Disk Cache 是覆盖面最大的,它会根据前面我们提到的 HTTP header 中的缓存字段来判断哪些资源需要缓存,哪些资源不需要请求而直接使用,哪些已经过期了需要重新请求获取。

若是命中缓存之后,浏览器会从硬盘中直接读取资源,虽然没有从内存中读取快,但是仍然比网络下载快。

前面提到的强缓存和协商缓存也是属于 Disk Cache,他们最终都存储在硬盘里。

Disk Cache 和 Memory Cache 之间的对比:

- 比较大的 JS、CSS 文件会被丢在硬盘中存储,反之则存储在内存中

- 当前系统内存使用率比较高的时候,文件优先进入磁盘

Push Cache

Push Cache(推送缓存),它是浏览器缓存的最后一道防线,当以上三种缓存都没有命中的时候,它才会被使用。

它只会在会话(Session)中存在,一旦会话结束就会被释放,并且缓存时间非常短,在 Chrome 浏览器中只有 5 分钟。

另外由于它是 HTTP/2 的产物,所以国内普及程度不高,这里贴上一个总结:

- 所有资源都能被推送,并且能够被缓存,但是 Edge 和 Safari 支持相对比较差

- 可以推送 no-cache 和 no-store 的资源

- 一旦连接被关闭,Push Cache 就会被释放

- 多个页面可以使用同一个 HTTP/2 的连接,也就可以使用同一个 Push Cache。这主要还是依赖浏览器的实现,出于对性能的考虑,有些浏览器会对相同域名但不同 tab 标签使用同一个 HTTP 请求

- Push Cache 中的缓存只能被使用一次

- 浏览器可以拒绝接受已经存在的资源推送

- 你可以给其他域名推送资源

缓存过程分析

上面已经介绍了缓存类型和缓存位置,那么浏览器是如何处理缓存?

从浏览器发起 HTTP 请求到获得请求结果,可以分为以下几个步骤:

- 浏览器第一次发起 HTTP 请求,在浏览器缓存中没有发现缓存结果和缓存标识

- 因此向服务器发起 HTTP 请求,获得该请求的结果以及缓存规则(也就是 Last-Modified 或者是 ETag)

- 浏览器把响应内容存入 Disk Cache,把响应内容的引用存入 Memory Cache

- 把响应内容存入 Service Worker 的 Cache Storage(如果 Service Worker 的脚本调用了 cache.put())

下一次请求相同资源的时候:

- 调用 Service Worker 的 fetch 事件响应

- 查看 memory cache

- 查看 disk cache,这里细分为:

- 有强缓存且未失效,则是用强缓存,不请求服务器,返回的状态码都是 200

- 有强缓存且已失效,使用协商缓存判断,是返回 304 或者是 200

如果对此处有些疑惑,请再看下这篇文章传送门

缓存策略的实际使用场景

不常变化的资源

对于不常变化的资源:

Cache-Control: max-age=31536000

通常给 Cache-Control 设置一个很大的值(比如一年),但是有时候为了解决更新问题,我们需要在文件上添加一个 hash,这样就达到了更改引用 URL 的目的。

常变化的资源

对于经常变化的资源:

Cache-Control: no-cache

我们可以不使用强缓存,每次都向浏览器发送请求,然后配合 ETag 或者 Last-Modified 来验证资源缓存是否有效。

参考链接:

[1]https://github.com/i-want-offer/FE-Interview-questions

学习,留下足迹!!!

758

758

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?