在Java虚拟机的垃圾收集技术演进中,G1(Garbage-First)收集器无疑是一座里程碑。作为Oracle JDK 9及以上版本的默认垃圾收集器,G1凭借其“低延迟、高吞吐量”的特性,在大内存应用场景中占据了核心地位。本文将从设计理念出发,深入剖析G1的底层原理、垃圾回收流程与关键技术,并结合实战场景提供系统化的调优指南,助力开发者充分发挥G1的性能潜力。

一、G1的诞生:为何需要一款“垃圾优先”的收集器?

在G1出现之前,Java应用面临着一个两难选择:追求低延迟的CMS收集器存在内存碎片与CPU占用过高的问题,而注重吞吐量的Parallel Old收集器又无法满足延迟敏感型业务的需求。随着服务器内存容量从GB级向TB级跨越,传统收集器在大堆场景下的弊端愈发明显:

- CMS的“标记-清除”算法会导致老年代产生大量内存碎片,最终触发Full GC造成长时间停顿;

- Parallel Scavenge+Parallel Old的组合虽吞吐量优异,但无法控制单次GC的停顿时间,难以适配金融交易、实时数据处理等延迟敏感场景;

- 内存管理效率低下:传统收集器将堆严格划分为新生代与老年代,两者比例固定,无法根据应用动态调整。

为解决这些痛点,Oracle在JDK 6 Update 14中首次引入G1,并在JDK 7中正式支持生产环境。G1的设计目标非常明确:在大堆内存(4GB以上)场景下,通过动态内存管理与优先级回收策略,实现可控的停顿时间(通常在100ms以内),同时保持较高的吞吐量。这一目标使其成为大型分布式系统、微服务架构的首选垃圾收集器。

二、G1核心原理:Region化布局与“垃圾优先”策略

G1的革命性设计体现在其内存布局与回收逻辑的彻底重构,理解这两大核心机制是掌握G1的基础。

1. 基于Region的动态内存布局

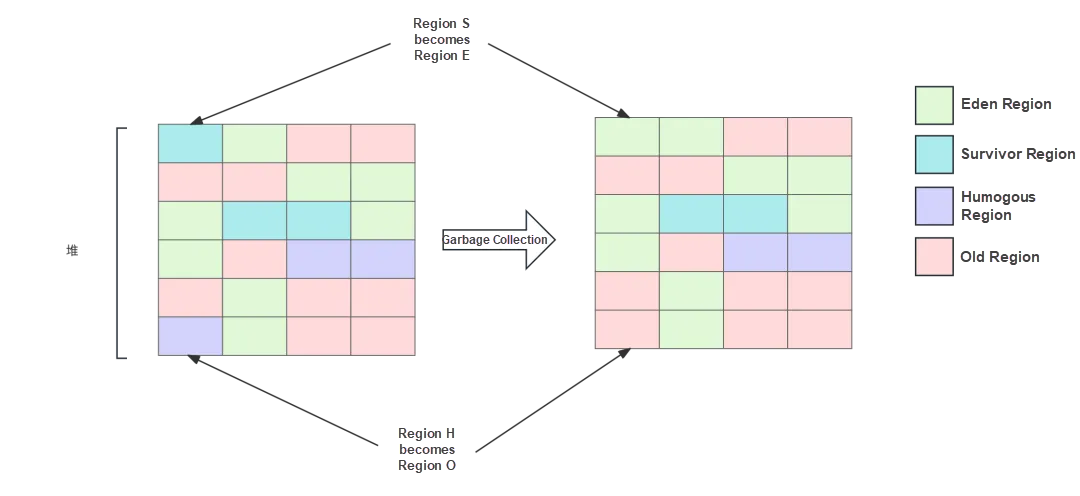

与传统收集器的“连续代布局”不同,G1将整个Java堆划分为一系列大小相等的独立区域(Region),彻底打破了新生代与老年代的物理边界。其布局特点如下:

- Region大小动态适配:Region大小由

-XX:G1HeapRegionSize参数指定,范围为1MB~32MB(必须是2的幂次方)。JVM默认根据堆总大小自动计算,原则是让Region总数保持在2048个左右(例如4GB堆默认2MB/Region,16GB堆默认8MB/Region)。 - 多类型Region的灵活划分:每个Region在运行时被动态标记为不同类型,无需物理连续:

- Eden Region:存放新创建的对象,占比动态调整(默认5%~60%);

- Survivor Region:存放Young GC后存活的对象,通过年龄计数器追踪存活时间;

- Old Region:存放长期存活的对象,当占比达到阈值时触发混合回收;

- Humongous Region:专门存储大对象(大小超过Region的一半),由连续的Region组成,直接分配在老年代。

- 动态代管理:新生代与老年代不再有固定比例,G1会根据应用的对象分配速率与存活情况,动态调整Eden/Survivor/Old Region的数量,实现内存资源的按需分配。

2. “垃圾优先”的回收策略

G1名称中的“Garbage-First”直指其核心回收逻辑:优先回收垃圾占比最高的Region,以最大化单位时间内的内存回收收益。这一策略通过以下机制实现:

- Region价值评估:G1为每个Region维护“垃圾价值”评分,计算公式为“回收可释放的内存量/回收所需时间”。评分越高的Region,越优先被选中回收;

- 停顿预测模型:G1内置停顿预测模型,通过记录历史回收数据(如Region回收耗时、对象存活率),预测在目标停顿时间(

-XX:MaxGCPauseMillis)内可回收的Region数量。例如若目标停顿100ms,模型会筛选出总回收耗时不超过100ms的高价值Region集合; - 增量回收:将原本需要一次Full GC完成的老年代回收,拆分为多次Mixed GC增量完成,每次回收部分高价值老年代Region,避免长时间停顿。

三、G1垃圾回收全流程:从Young GC到Mixed GC

G1的垃圾回收过程可分为三个主要阶段:新生代回收(Young GC)、并发标记(Concurrent Marking)和混合回收(Mixed GC)。三者协同工作,实现全堆内存的高效管理。

1. Young GC:新生代的快速回收

当Eden Region分配满时,G1触发Young GC,这是一种STW(Stop-The-World)回收过程,步骤如下:

- 阶段1:初始标记:仅标记GC Roots直接引用的新生代对象,停顿时间极短;

- 阶段2:存活对象复制:将Eden Region和Survivor Region中存活的对象,根据年龄阈值复制到新的Survivor Region或Old Region(年龄达到

-XX:MaxTenuringThreshold默认15的对象晋升至老年代); - 阶段3:回收清理:清空所有被回收的Eden和旧Survivor Region,将其标记为空闲Region,供后续分配使用。

Young GC的停顿时间主要取决于新生代大小与对象存活率,通过-XX:G1MaxNewSizePercent(默认60%)可限制新生代最大占比,避免单次停顿过长。

2. 并发标记:老年代的存活对象识别

当老年代Region占比达到-XX:InitiatingHeapOccupancyPercent(默认45%)时,G1触发并发标记周期,目的是识别老年代中存活的对象,为后续Mixed GC做准备。这一过程大部分工作与应用线程并发执行,主要步骤包括:

- 初始标记(STW):标记GC Roots直接引用的对象,停顿时间短(通常毫秒级);

- 并发标记:从初始标记的对象出发,遍历整个对象引用图,标记所有存活对象,此阶段应用线程正常运行,耗时较长但不阻塞业务;

- 最终标记(STW):处理并发标记期间因应用线程运行产生的引用变化(通过SATB机制记录),确保标记准确性;

- 清理阶段:统计每个Region的存活对象占比,计算“垃圾价值”,为Mixed GC筛选高价值回收Region。

3. Mixed GC:混合回收的精准执行

并发标记完成后,G1进入Mixed GC阶段,这是G1实现“低延迟回收老年代”的核心环节:

- 动态选择Region:根据停顿预测模型,从标记完成的老年代Region中筛选出垃圾占比最高的一批(默认每次回收8个批次),同时包含新生代Region;

- 存活对象复制:采用“标记-复制”算法,将选中Region中的存活对象复制到新的空闲Region(消除碎片),原Region标记为空闲;

- 控制停顿时间:通过调整每次回收的Region数量,确保实际停顿时间不超过

MaxGCPauseMillis(默认200ms)。

Mixed GC会持续执行,直到老年代回收比例达到预期(默认回收至堆碎片占比低于5%),之后重新等待下一次并发标记触发。

四、G1关键技术细节:支撑高效回收的底层机制

G1的高效运行依赖于多项关键技术,这些机制共同保障了其在大堆场景下的性能优势。

1. 记忆集(Remembered Set):跨Region引用的追踪

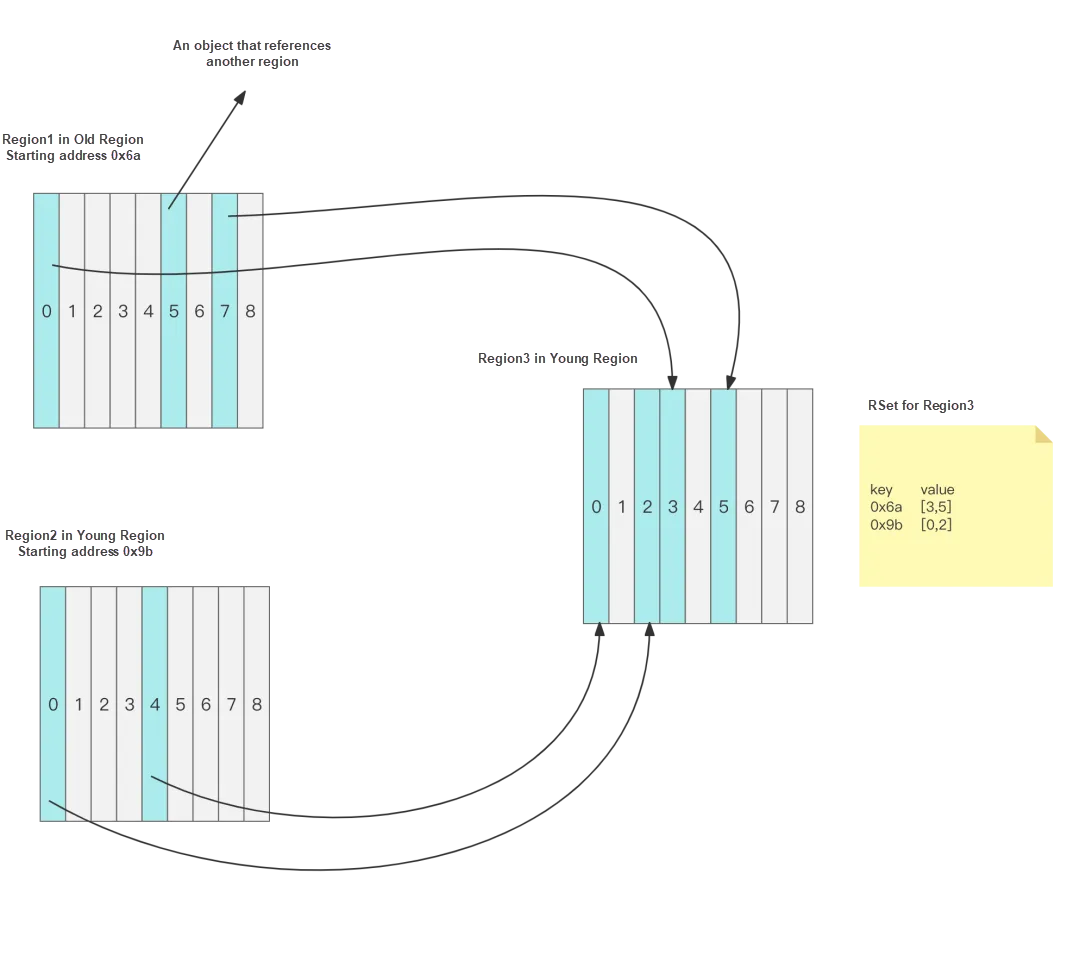

由于G1采用Region化布局,对象引用可能跨Region存在(如老年代对象引用新生代对象)。为避免GC时扫描全堆,G1为每个Region维护一个记忆集(RS):

- 记录跨Region引用:当一个Region中的对象引用另一个Region的对象时,会在目标Region的RS中记录引用关系;

- Young GC优化:回收新生代时,只需扫描新生代Region及老年代Region的RS,无需扫描整个老年代,大幅减少扫描范围;

- RS维护成本:通过写屏障(Write Barrier)实时更新RS,会带来一定CPU开销,这也是G1不适合小堆场景的原因之一。

2. SATB(Snapshot-At-The-Beginning):并发标记的准确性保障

为解决并发标记期间对象引用变化导致的标记准确性问题,G1采用SATB机制:

- 初始快照:在并发标记开始时记录对象引用的初始快照;

- 引用变化记录:当对象引用发生变化时(如删除引用),通过写屏障记录旧引用,确保并发标记不会遗漏对象;

- 降低重新扫描成本:相比CMS的“增量更新”,SATB减少了最终标记阶段的STW时间,更适合大堆场景。

3. 大对象处理:Humongous Region的特殊管理

大对象(超过Region大小的50%)直接分配在Humongous Region,其管理机制特殊:

- 连续Region分配:大对象需占用连续的Region,若无法分配则触发Full GC;

- 即时回收:当大对象不再被引用时,会在下次GC中被优先回收,避免长期占用内存;

- 调优关键点:通过调整

G1HeapRegionSize可减少大对象数量(如16MB Region可容纳8MB以下的对象为普通对象)。

五、G1实战调优:参数配置与问题诊断

G1的调优目标是在满足延迟要求的前提下最大化吞吐量,需结合业务场景与监控数据精准配置。

1. 核心参数调优指南

| 参数类别 | 关键参数 | 作用与调优建议 |

|---|---|---|

| 堆与Region配置 | -Xms/-Xmx | 建议设置为物理内存的50%~70%,且两者相等避免动态扩容;堆大小建议≥4GB以发挥G1优势 |

-XX:G1HeapRegionSize | 根据对象大小分布调整:大对象多设为16M32M,小对象多保持默认;Region总数建议20004000 | |

| 停顿时间控制 | -XX:MaxGCPauseMillis | 设为业务可接受的最大延迟(如50~200ms),并非越小越好,过小将导致GC频率过高 |

| 新生代管理 | -XX:G1NewSizePercent/-XX:G1MaxNewSizePercent | 新生代最小5%、最大60%(默认),对象创建频繁的应用可提高最小占比至10%~20% |

| 混合回收控制 | -XX:InitiatingHeapOccupancyPercent | 触发并发标记的老年代占比阈值,默认45%;内存压力大时降至40%避免GC堆积 |

-XX:G1MixedGCLiveThresholdPercent | 老年代Region回收阈值,默认85%;数值越低回收越彻底但耗时更长 | |

-XX:G1MixedGCCountTarget | 混合回收批次目标,默认8次;批次越多单次停顿越短但总耗时增加 |

2. 常见问题诊断与优化

(1)GC停顿时间过长

- 症状:

MaxGCPauseMillis设置为100ms,但实际GC停顿常达200ms以上; - 原因:新生代过大导致Young GC耗时增加;Mixed GC选中的Region过多;大对象分配触发Full GC;

- 优化:降低

G1MaxNewSizePercent限制新生代大小;提高G1MixedGCLiveThresholdPercent减少每次回收的Region数量;调大G1HeapRegionSize减少大对象数量。

(2)GC频率过高

- 症状:Young GC每分钟超过30次,或Mixed GC持续频繁触发;

- 原因:对象创建速率过高; survivor区过小导致对象过早晋升;老年代回收不及时;

- 优化:优化代码减少临时对象创建;提高

G1NewSizePercent增加新生代容量;降低InitiatingHeapOccupancyPercent提前触发并发标记。

(3)内存碎片严重

- 症状:堆内存使用率不高但频繁触发Full GC;Humongous对象分配失败;

- 原因:Region回收不彻底;大对象频繁创建与回收;

G1HeapWastePercent设置过高(默认5%); - 优化:降低

G1HeapWastePercent至2%~3%,让G1更积极回收碎片;调大G1HeapRegionSize减少大对象;避免频繁创建大对象(如拆分大数组)。

3. 监控与分析工具

- GC日志分析:通过

-XX:+PrintGCDetails -XX:+PrintGCTimeStamps -XX:+PrintGCApplicationStoppedTime记录GC详情,使用GCViewer或GCEasy可视化分析; - 实时监控:JConsole、VisualVM监控堆内存变化、GC频率与停顿时间;

- 高级诊断:JDK自带的

jmap(内存快照)、jstack(线程快照)、jstat(GC统计)工具定位问题; - 火焰图分析:结合AsyncProfiler生成CPU火焰图,识别GC线程占用过高的瓶颈。

六、G1 vs 新一代收集器:适用场景与局限性

随着ZGC、Shenandoah等低延迟收集器的兴起,G1的定位逐渐清晰:

- 适用场景:堆大小4GB~64GB的应用;对延迟有要求但不极致(允许100ms级停顿);兼顾吞吐量与延迟的业务(如电商交易、微服务);

- 局限性:堆内存超过64GB时性能不如ZGC;GC线程CPU开销较高;小堆场景(<4GB)不如Parallel收集器高效;

- 替代选择:延迟要求<10ms且堆>64GB的场景可选用ZGC;需要极致吞吐量的大堆场景可考虑Shenandoah。

七、总结:让G1成为系统性能的“稳定器”

G1通过Region化动态内存布局、垃圾优先回收策略与停顿预测模型,在大堆场景下实现了延迟与吞吐量的平衡。掌握G1的调优核心在于:理解应用的对象特性(大小、生命周期),通过参数配置让G1的回收节奏与业务负载匹配。

在实际调优中,没有一成不变的最优配置,需通过“监控-分析-调整”的循环持续优化:先通过GC日志与监控工具定位瓶颈,再针对性调整核心参数,最后验证调优效果。只有让G1的回收行为与应用特性深度适配,才能充分发挥其在大内存场景下的技术优势,为系统稳定性保驾护航。

207

207

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?