遥感数据分类

目录

- 遥感数据分类

- 数据格式

- 数据类型

- [1、可见光遥感图像](https://blog.csdn.net/leonardotu/article/details/136218540#t0)

- [2、全色遥感图像](https://blog.csdn.net/leonardotu/article/details/136218540#t1)

- [3、多光谱遥感图像](https://blog.csdn.net/leonardotu/article/details/136218540#t2)

- [4、高光谱遥感图像](https://blog.csdn.net/leonardotu/article/details/136218540#t3)

- [5、红外遥感图像](https://blog.csdn.net/leonardotu/article/details/136218540#t4)

- [6、激光雷达图像](https://blog.csdn.net/leonardotu/article/details/136218540#t5)

- [7、合成孔径雷达遥感图像](https://blog.csdn.net/leonardotu/article/details/136218540#t6)

- 数据融合

- 遥感图像解释进展

- 展望

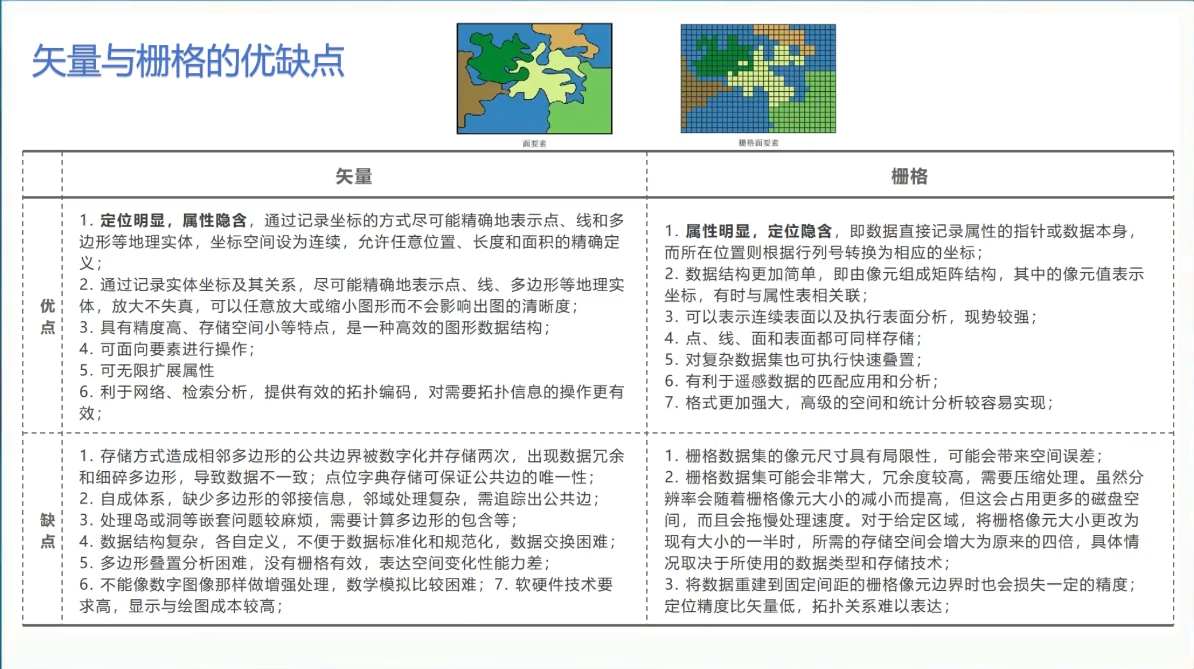

数据格式

矢量精度高 难获取成本高

栅格精度低 获取成本低 占用空间大 容易堆叠计算

数据类型

遥感技术是从远距离感知目标反射或自身辐射的电磁波、可见光、红外线,对目标进行探测和识别的技术。遥感卫星是搭载了相关遥感传感器,利用遥感器收集地球或大气目标辐射或反射 的电磁波信息,并记录下来,由信启、传输设备发送回地面,通过电磁波转换、识别得到可视图像,即我们常说的卫星图像。

遥感图像具有宏观、客观、综合、实时、动态、快速等特点,为地球资源调查与开发,国土整治,环境监测,以及全球性研究,提供了一种新的探测手段,广泛用于测绘、动态监测、地球资源调查、地质灾害调查与救治、军事侦查等领域。

| 遥感类型 | 数据呈现形式 | 特征特点 | 应用方式 |

|---|---|---|---|

| 可见光遥感 | 波段范围380–760 nm,RGB三通道或灰度图像,空间分辨率可达亚米级。 | 直观反映地物轮廓、颜色与纹理,受光照与天气影响大。 | 城市规划、农业监测、灾害损毁评估(如台风后建筑损毁识别)。 |

| 全色遥感图像 | 单波段(如0.5–0.7 μm),高空间分辨率(如0.3–1 m),无色彩信息。 | 高空间细节,常用于提升多光谱/高光谱图像的空间分辨率(如PAN-SHARPING技术)。 | 影像融合、地图制图、高精度地形建模。 |

| 多光谱遥感图像 | 多个较宽波段(如4–10个,0.4–2.5 μm),空间分辨率较低(10–30 m),光谱分辨率中等。 | 平衡光谱与空间信息,适合大面积覆盖监测。 | 土地覆盖分类(如NDVI植被指数)、农作物长势分析(如Landsat时序数据)。 |

| 高光谱遥感图像 | 数百个窄波段(如0.4–2.5 μm,5–10 nm带宽),光谱分辨率高,空间分辨率较低(10–30 m)。 | 精细光谱特征(如吸收峰识别矿物成分),数据量大且处理复杂。 | 精准农业(病虫害诊断)、矿产勘探(矿物光谱匹配)、水质监测(藻类浓度反演)。 |

| 红外遥感图像 | 热红外(8–14 μm):地表温度分布;短波红外(1.4–2.5 μm):穿透云雾探测。 | 热红外反映热辐射(如火点监测),短波红外穿透能力强(如夜间探测)。 | 城市热岛效应分析、火灾监测(MODIS热异常)、干旱评估(地表温度反演)。 |

| 激光雷达(LiDAR)图像 | 主动成像,点云数据(三维坐标+反射强度),高程精度达厘米级。 | 高精度三维结构(如树木高度、建筑物形态),受天气影响小。 | 森林参数估算(郁闭度、生物量)、地形测绘(数字高程模型DEM)、自动驾驶导航。 |

| 合成孔径雷达(SAR)图像 | 微波波段(C/X/L波段),主动成像,全天候观测,斑点噪声显著。 | 全天时、全天候监测,穿透植被与土壤(如土壤湿度反演),存在相干斑噪声。 | 地表形变监测(InSAR技术)、海冰探测、军事侦察(隐蔽目标识别)。 |

1、可见光遥感图像

点跳转

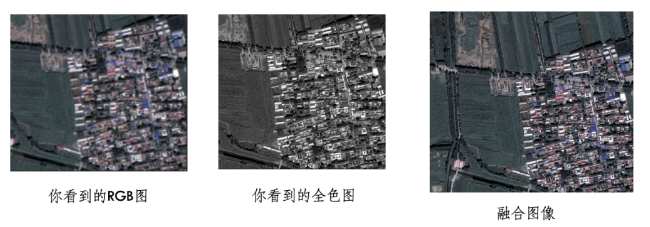

2、全色遥感图像

与RGB遥感图像不同,全色图像是遥感器获取整个可见光波区的黑白影像称全色影像。因此,全色图像是单通道的,其中全色是指全部可见光波段0.38~0.76um。因为是单波段,所以在图上显示为灰度图片。全色遥感图像一般空间分辨率高,但无法显示地物色彩,也就是图像的光谱信息少。

(因为不是利用 RGB 三光来成像?,是灰度的。?)

实际操作中,我们经常将全色图像与多波段图像融合处理,得到既有全色图像的高分辨率,又有多波段图像的彩色信息的图像。

在继续下面的介绍之前,我们先来说一下遥感成像的原理。此处援引知乎一个前辈的回答。

光进入相机镜头,光电感应装置将光信号转换为电信号,量化电脉冲信号,记录为一个像素值。传感器响应函数设计为,要使光电感应装置产生这个电脉冲信号,光子强度必须达到一个阈值。进入镜头的光子数量取决于:相机的感受野大小,镜头能通过的光子。多光谱图像要分出多个波段,镜头会分光,红滤镜只过红光,蓝滤镜只通过蓝光,假设相同的光打到全色与多光谱镜头上,显然因为滤光的缘故,多光谱感光器接收到的光子要少于全色感光器。而这些光子已经足够全色产生电脉冲,却不够多光谱产生电脉冲,这时,为了接收到更多的光子,多光谱相机需要更大的感受野。也就是说,全色看了一眼北京市,就吃够了光子,多光谱需要看一遍河北省,才能吃的和全色一样饱。后面接收光子的底片一样大,也就是说将北京市和河北省画到同样大小的一张纸上且占满整张纸,显然北京市的一张纸细节要多的多,而河北省的红绿蓝三张纸却一片模糊.

总结来说:就是全色图像和多光谱图像他们在相同的镜头下面,多光谱图像通道数多,包含丰富的空间色彩信息。全色图像包含丰富的纹理信息,而通道数单一,并没有更多的色彩信息。

3、多光谱遥感图像

可见光遥感图像是多光谱图像中的特殊案例,而在我们的普遍认知中多光谱不仅包含3个光谱,应该由数十到数百的个光谱组成。多个光谱的信息不仅带来了更多的颜色信息,多样的光谱组合也对地球表面物质的性质判断做出了辅助。

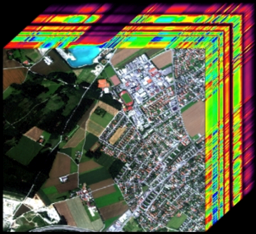

4、高光谱遥感图像

多光谱成像(Multispectral)一般只有几个到十几个光谱,由于光谱信息其实也就对应了色彩信息,所以多波段遥感图像可以得到地物的色彩信息,但是空间分辨率较低。更进一步,光谱通道越多,其分辨物体的能力就越强,即光谱分辨率越高。高光谱

高光谱成像(Hypespectral)是一种可以捕获和分析一片空间区域内逐点上光谱的精细技术,由于可以检测到单个对象不同空间位置上的独特光谱“特征”因此可以检测到在视觉上无法区分的物质。

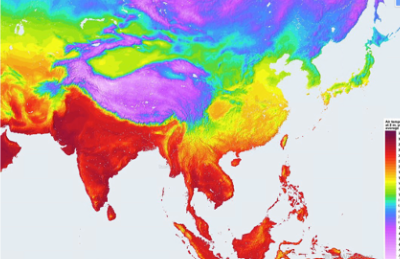

5、红外遥感图像

红外遥感(infraredremote sensing)是指传感器工作波段限于红外波段范围之内的遥感。因为红外遥感在电磁波谱红外谱段进行,主要感受地面物体反射或自身辐射的红外线,有时可不受黑夜限制。又由于红外线波长较长,大气中穿透力强,红外摄影时不受烟雾影响,透过很厚的大气层仍能拍摄到地面清晰的像片。但是,他仍存在分辨率差、对比度低、信噪比低、视觉效果模糊等缺点。

比如,CO2增加引起全球变暖,随之而来的海表面温度增加和海平面增高已引起人们的普遍关注。下图就是通过红外遥感对于全球海表面温度的观测。

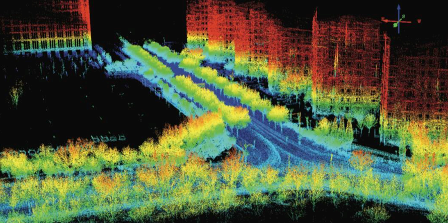

6、激光雷达图像

LiDAR是激光雷达,通过对从空中或空间飞行器上发射的激光角度和探测到的激光距离来解算激光点的地面坐标。

7、合成孔径雷达遥感图像

合成孔径雷达(SAR)是用小孔径天线通过运动和数学计算而达到大孔径雷达的测量效果的技术。其生成的遥感影像的每一像素不仅包含反映地表微波反射强度即所谓的灰度值,而且还包含与雷达斜距(一般取样到垂直于平台飞行方向的斜距上)有关的相位值,这两个信息分量可用一个复数表示。

这说明SAR图像像素所记录的相位信息不仅包含距离信息,而且还包含地面分辨元诸要素的附加相位贡献,而后者表现出极大的随机性,因此一般被视为噪声,对干涉分析带来不便。

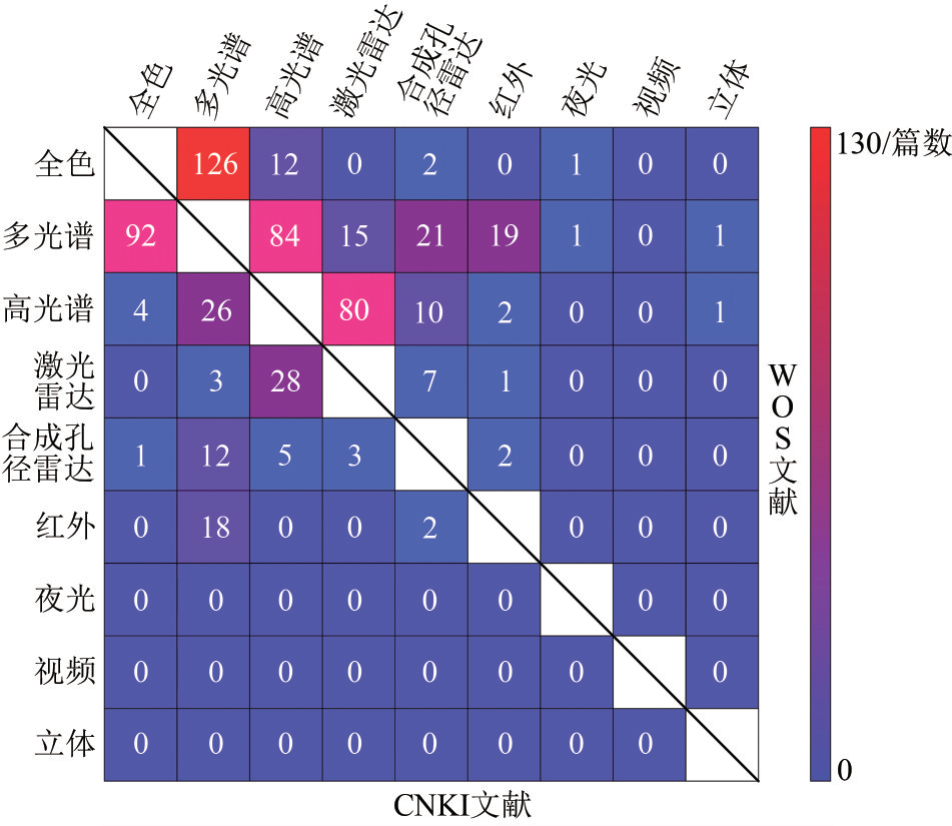

数据融合

文献将多源遥感图像融合分为以下四类,并详细分析了各类方法的技术特点与挑战:

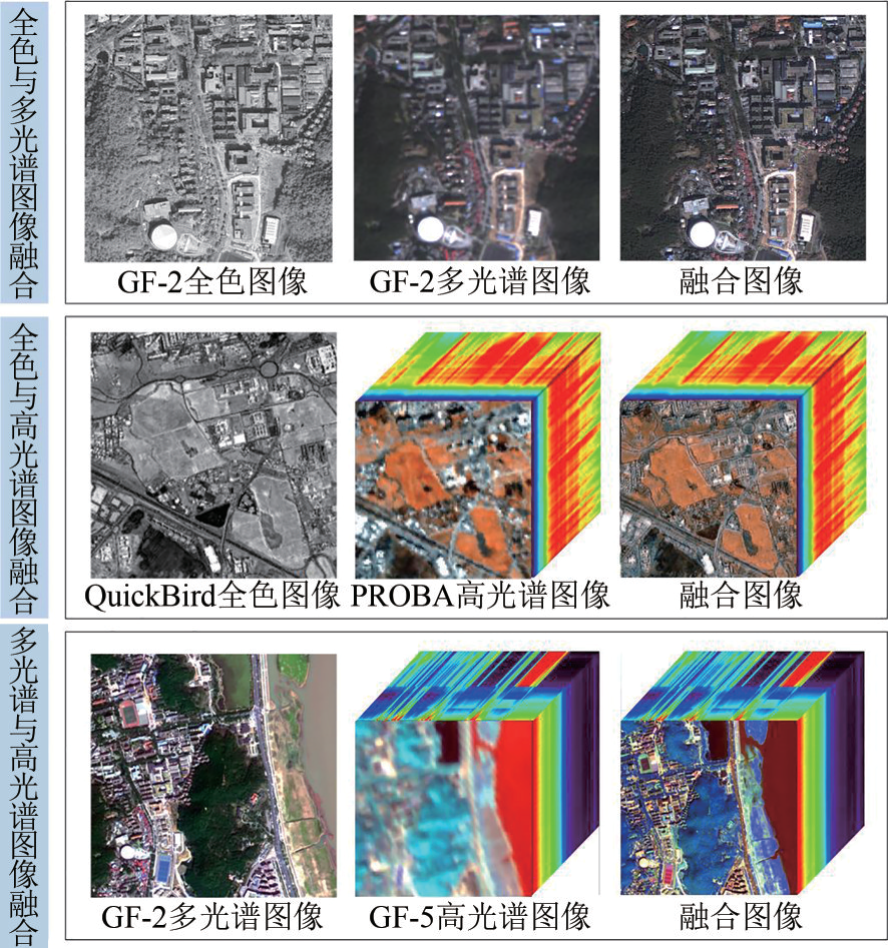

2.1 全色、多光谱、高光谱图像融合(空谱融合)

- 技术原理 :通过融合高空间分辨率的全色图像与高光谱分辨率的多光谱/高光谱图像,解决空间与光谱分辨率的固有矛盾。全色图像与多光谱图像融合的研究开始最早,发展时间最长,也被称为全色锐化。(Pansharpening)

- 典型方法 :

- 空间注入法(Gram-Smidt 变换、Brovey 算法):这类方法通过空间变换、多尺度分析等手段提取高空间分辨率全色图像的空间信息,并将提取出来的空间信息尽可能无损的注入到低空间分辨率的多光谱图像中。【这类方法的优势是能够较好的保留光谱信息;缺点是由于提取的空间信息仅包含特定谱段范围内的空间结构,与低空间分辨率图像的空间结构并不完全匹配,因此容易产生空间结构失真。】

- 成分替换法 光谱信息注入(如IHS变换、PCA变换):将多光谱图像转换到特定空间域,用全色图像替换低分辨率成分后反变换。【这类方法通过线性或者非线性的图像变换将高光谱分辨率的图像变换到新的投影空间,分解为光谱成分和空间成分,并用全色图像去替换其空间成分,再经过逆变换获得融合图像。这类方法能较好的保留空间信息,但光谱信息会产生一定的失真。】

- 多分辨率分析法 (如小波变换、Curvelet变换):在不同尺度上分解图像,保留高频细节。

- 基于模型的方法 空谱采样建模法 (基于稀疏表示、深度网络):通过统计模型模拟光谱相关性,提升融合后的光谱保真度。【其核心思想是将融合问题看作是一个逆向重建问题,通过建立源图像与融合结果之间的关系模型,优化求解得到融合结果。这类方法由于模型的严谨性,相比于前两类方法,能够更好的保持图像的空间与光谱信息。此外,为进一步优化融合效果,在融合过程中可引入概率统计和先验约束,但模型的求解会更加复杂。】

- 深度学习方法 :利用生成对抗网络(GAN)、卷积神经网络(CNN)实现端到端的空谱融合。

- 全色与高光谱的融合与全色锐化较为相似,但是由于高光谱图像空间分辨率很低,像元之间会存在混淆,学者们多采用模型优化求解的方法来解决。

- 多光谱与高光谱的融合相比于全色与多光谱图像融合,更具有挑战性。多光谱与高光谱的融合方法可分为3 类,基于全色锐化的方法、基于成像模型的方法和基于深度网络的方法。

- 基于全色锐化的方法:即将多光谱与全色融合的方法扩展应用在多光谱与高光谱图像的融合中。在扩展应用全色锐化融合方法时,波段的对应性是必须要考虑的因素,如Chen 等(2014)将高光谱图像的波段分组,通过传统的全色锐化方法对每个波段小组进行融合;Selva 等(2015)通过将高光谱波段与多光谱的波段建立分组关系,有效地将一些经典多尺度分析的方法应用于多光谱与高光谱图像的融合。

- 基于成像模型的方法:主要包括基于混合像元分解的方法和基于张量分解的方法。基于混合像元分解的方法利用了光谱分解原理,在传感器特性的约束或先验下,分别从高光谱图像和多光谱图像中获取端元信息和高分辨率丰度矩阵,来重建融合后图像,其主要的性能影响因素在于光谱基的维度和矩阵系数的估计。基于张量分解的方法通过将高光谱图像表示成三维张量,利用光谱字典、张量核去逼近高空间和光谱分辨率的融合结果,其主要性能影响因素在于谱字典的构建和张量核的估计。此外,研究人员还提出了基于耦合非负矩阵分解(CNMF)的多光谱、高光谱图像融合技术(Yokoya 等,2012)、基于低秩分解(LRF)的图像融合技术(Zhang 等,2017)和基于耦合稀疏张量分解(CSTF)的图像融合技术(Li 等,2018)等。

- 基于深度网络的方法:将低分辨率图像作为深度网络的输入,通过学习低、高分辨率图像之间端到端的映射,输出高分辨率的图像(Dong 等,2016)。由于深度网络自身特点,这类融合方法的性能提升点在于构造更加合理的损失函数、处理图像残差和使用更深层次的框架结构,因此研究的重点也都偏向于这3 个方面。如Han 等(2018)提出的PDCon-SSF 融合框架,通过在多光谱图像与学习到的特征之间添加连接,获得了显著的性能提升;Shi 等(2019)提出的色彩引导的深度残差注意力网络融合框架,将注意机制集成到残差网络中,充分利用了光谱和空间维度的相关性,在图像融合过程中很好的保持了图像的空间与光谱信息(Shoeiby 等,2019)

- 空谱融合的质量主要是体现在融合图像是否存在严重的空间失真和光谱失真。根据是否有标准的高分辨率的参考图像,客观评价指标分为有参考评价指标和无参考评价指标。常用的有参考评价指标有均方根误差(RMSE)、峰值信噪比(PSNR)、结构相似度(SSIM)、光谱角映射(SAM)、相对全局误差(ERGAS)和全局图像质量指标(UIQI)等(Wang 和Bovik,2002;Wang 等,2004;Wald,1999);无参考评价指标有QNR 参数(Alparone等,2008)、JQM 参数(Palubinskas,2014)等。

- 挑战 :光谱失真、空间细节丢失、算法复杂度高。

- 空谱融合的图像是不同卫星来源时源图像之间的配准误差会对融合性能产生较大影响,尤其是全色图像与高光谱图像、多光谱图像与高光谱图像的融合,现有成像平台无法同时获取不同分辨率的多光谱与高光谱图像,这类图像的配准难度更大,是空谱融合亟需解决的难题。

- 不同成像手段光谱响应区间不一致时,图像融合过程中易产生空间和光谱结构失真,尤其是全色图像与高光谱图像的融合,由于全色图像与高光谱图像的光谱响应区间存在很大差异,融合过程中往往难以重构出真实的高分辨率空间信息。

- 不同成像手段间的空间分辨率和光谱分辨率差异越大,空间与光谱信息的压缩比例就越大。这说明多分辨率图像融合存在性能极限,当图像空间分辨率的比值超出某个范围时,现有方法往往难以重构出高质量的高分辨率高光谱图像。

- 相比于其他图像融合方法,基于成像模型的图像融合方法在融合过程中能够更好的保持图像的空间与光谱信息,但这类方法通常需要求解复杂的优化问题,计算代价也会更大,如何降低此类算法的计算代价是亟需解决的技术难题。

- 多光谱与全色图像融合的研究趋于瓶颈,不同融合方法的性能差异在视觉上已经难以区分,而全色与高光谱图像融合、多光谱与高光谱图像融合的研究仍有较大发展空间。尤其是实验中使用的全色与高光谱融合数据、多光谱与高光谱融合数据多是通过对真实高光谱图像进行空间下采样或是光谱下采样的方式生成,采用真实卫星获取的多光谱、高光谱图像进行数据融合的研究工作较少。

- 全色、多光谱和高光谱图像的融合研究是领域内的热点,但如何将图像融合算法与实际应用问题相结合仍存在诸多问题。从应用的角度改进融合算法的性能和效率,增加融合算法的实用性,是多源遥感图像空谱融合的挑战难题,也是其未来的发展趋势。

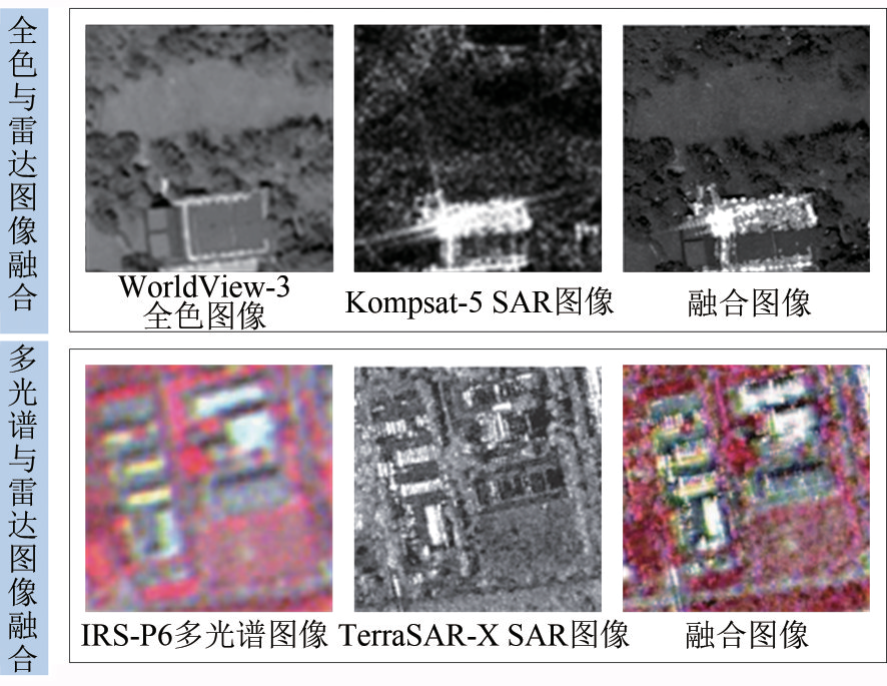

2.2 SAR与光学图像融合

- 技术原理 :合成孔径雷达(SAR)图像(穿透云雾、全天候观测)与光学图像融合,增强地表覆盖分类和变化检测能力。SAR 图像能够反映地物的介电特性和几何特性,但由于其侧视相干成像方式,图像噪声污染较严重且目视效果不佳。SAR 图像与全色、多光谱图像的融合,综合利用了光学成像和主动成像的独特优势,能够生成更高质量的融合图像。

- 典型方法 : 像素级、特征级和决策级融合

- 预处理:对于不同层次的融合,要对 SAR 使用的去噪和两数据配准预处理方式不同。

- 像素级融合:直接对图像中的像素进行融合,结果是一副包含更多场景信息的融合图像。像素级融合的优势是能够尽可能保留全色、多光谱与SAR 图像的原始信息。

- 成分替换法、多分辨率分析法与基于成像模型

- 成分替换法对低空间分辨率的多光谱图像进行图像变换,将其分解为空间和光谱成分,再用高空间分辨率的SAR图像去替代其空间成分,最后进行逆变换得到融合图像。常用的方法有主成分分析法(PCA)、GS法(Gram-Schmidt)、IHS 变换法(Intensity-Hue-Saturation)、Brovey 变换法、高通滤波法(HPF)等 【简单、快但容易光谱失真】

- 多分辨率分析法通过拉普拉斯金字塔、小波分析等多分辨率分析方法,提取SAR 图像或全色图像的空间信息,并通过不同图像多分辨表示系数的加权融合与重建得到融合图像。代表性的方法有基于拉普拉斯金字塔的方法、基于小波变换的方法、基于Shearlet 变换的方法、基于Contourlet 变换的方法等。【计算复杂度更高,在图像存在配准误差效果更佳鲁棒,但易产生空间失真】

- 基于成像模型的方法主要包括基于变分模型和稀疏表示模型的融合方法。稀疏表示模型将图像融合问题视为图像复原问题,能够有效减少融合过程中产生的空间与光谱结构失真,但其字典学习与稀疏编码是两个挑战性的难题,算法的计算复杂度较高。

- 当然由上知晓成分替换容易光谱失真但空间保留好,多分辨率容易空间失真但光谱保留好,有人便提出 IHS 与多分辨率分析结合的图像融合。此外为了降低稀疏表示模型的计算复杂度,提出结合稀疏表示与 IHS 变换的图像融合方法。

- 特征级融合 :提取SAR的纹理特征与光学图像的光谱特征,通过主成分分析(PCA)或稀疏表示融合。从SAR 与多光谱图像中提取显著特征,如边缘、角点、轮廓、纹理等,并将这些特征进行融合,得到辨识度更高的融合特征。例如,将SAR 图像和多光谱图像中的边缘特征进行匹配与融合,可以得到地物更完整、更清晰的边缘特征图。

- 决策级融合:从某种意义上来说是多源图像深层语义信息的融合,它从预处理后的图像中提取地物要素信息,并对这些信息进行融合生成最终的地物分类结果。

- 特征与决策都不需要保留原始像素信息,实际应用中两者的效率更高,更符合具体需求。

- 深度学习方法 :利用双流神经网络分别处理SAR和光学数据,再通过注意力机制整合。

- 挑战:

- (1)由于成像的基本原理不同,相比于全色、多光谱、高光谱图像之间的融合,SAR 图像与全色、多光谱图像的结构差异更大,导致像素级融合过程中,易产生严重的空间与光谱失真。

- (2)SAR 成像本身,不可避免会产生特有的斑点噪声,且SAR 与多光谱、高光谱图像之间还存在不可避免的配准误差,这些因素均会对融合性能造成影响。

- (3)随着深度学习技术的兴起,近年来SAR与全色、多光谱图像的融合正朝着深层特征表示与语义信息融合的方向发展,探索新的跨模态特征与决策融合方法,是SAR 图像与全色、多光谱图像融合的热点问题,具有十分重要的意义。

- 应用案例 :城市扩张监测、灾害评估(如洪水淹没范围提取)。

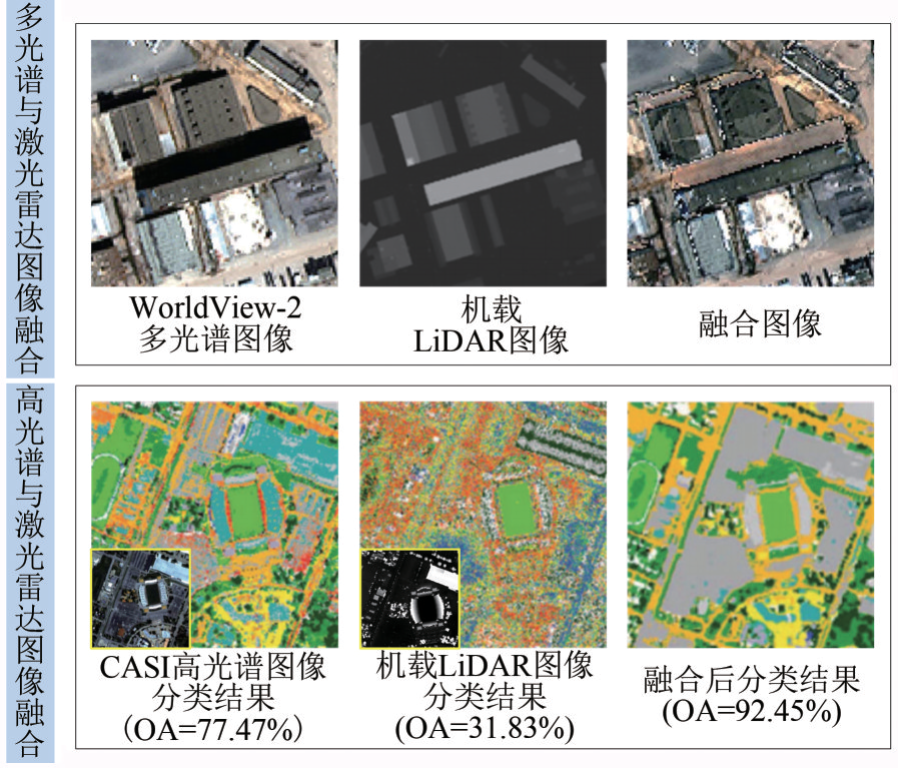

2.3 LiDAR与光学/SAR图像融合

- 技术原理 :激光雷达(LiDAR)提供的高精度高程数据与光学/SAR图像融合,提升三维地形建模和地物分类精度。结合LiDAR 图像的高程信息可以有效去除多光谱图像中的阴影;此外,将LiDAR 图像和高光谱图像的分类结果进行融合,能够极大提高地物分类精度。

- 典型方法 :

- 多通过特征和决策级别的融合并逐渐形成了“特征提取—特征融合—图像分类—决策融合—分类后处理”的融合流程

- 空-谱-高程联合分析 :将LiDAR高程数据作为辅助特征输入分类模型。

- 深度学习框架 :设计多模态网络(如3D-CNN)整合LiDAR点云与图像数据。

- 挑战 :数据配准误差、多源数据时空分辨率不一致。

- LiDAR 图像与多光谱、高光谱图像的融合属于多模态图像融合,两种不同模态图像反映的目标特性存在很大差异,如何实现特性各异的信息的跨模态联合表示与提取是LiDAR 与多光谱、高光谱图像融合亟需解决的难题;

- LiDAR 图像与多光谱、高光谱图像融合多是特征级或决策级的融合。特征提取的方法、分类器的设计在融合过程中发挥了重要作用。因此,设计最优的特征级、决策级或多级图像融合框架,充分发挥不同特征提取与分类方法的优势,是LiDAR图像与多光谱、高光谱图像融合的挑战性难题。

- LiDAR 图像与多光谱、高光谱图像融合在城市制图、林业调查等领域取得了成功应用。在后续研究中,探索LiDAR 图像与多光谱、高光谱图像融合新的应用问题,具有十分重要的意义。

2.4 多时相/多角度图像融合

- 技术原理 :通过融合不同时间或观测角度的遥感图像,捕捉地表动态变化(如作物生长、城市扩展)。

- 典型方法 :

- 时间序列建模 :使用卡尔曼滤波、LSTM网络预测动态变化。DTW GNN 等

- 角度补偿算法 :校正BRDF(双向反射分布函数)效应,消除观测角度差异。

- 应用方向 :农作物长势监测、碳汇估算。

遥感图像解释进展

- 数据驱动向知识与数据融合驱动演进

- 数据驱动 :深度学习(如CNN、Transformer)显著提升遥感图像分类、目标检测、变化检测的精度与效率,但存在样本依赖性强、可解释性弱的问题(如光学遥感图像目标检测中需大量标注数据)。

- 知识驱动 :引入地理学规律、遥感机理(如辐射传输模型、BRDF模型)、社会地理信息(如POI、社交媒体),弥补数据驱动的不足。例如,通过知识图谱建模地物关联关系,或利用物理约束优化定量反演(如结合大气校正模型提升反演精度)。

- 融合驱动 :多源数据融合(如全色+多光谱、SAR+LiDAR)突破单一数据局限性,结合轻量化网络与注意力机制实现高效解译(如高分辨率与高光谱分辨率的空谱融合)。

- 多源遥感图像融合技术突破

- 技术路线 :从像素级(如IHS变换、小波分析)到特征级/决策级融合(如深度神经网络特征拼接、集成学习),再到多模态大模型(如结合视觉-语言预训练的语义理解)。

- 典型应用 :

- 全色与多光谱融合 :提升空间分辨率(如WorldView卫星数据融合)。

- SAR与光学融合 :增强复杂背景下的目标检测(如城市扩张监测)。

- LiDAR与高光谱融合 :提高三维结构与光谱信息协同(如森林生物量估算)。

- 深度学习与物理模型协同

- 物理引导的深度学习 :将辐射传输方程、热红外辐射模型嵌入网络损失函数,提升模型物理一致性(如地表温度反演)。

- 轻量化与实时性 :设计轻量化Transformer、MobileNet主干网络,支持边缘计算(如无人机实时监测)。

展望

- 遥感大模型与通用智能解译

- 开发遥感专用大模型(如遥感版GPT),支持多任务(分类、检测、分割)与多模态(图像、文本、矢量数据)联合解译。

- 结合平行智能与数字孪生技术,构建遥感解译的虚拟仿真系统(如灾害动态预测)。

- 小样本与弱监督学习

- 利用生成对抗网络(GAN)生成伪样本、对比学习减少标注依赖(如稀疏标注下的作物分类)。

- 探索零样本学习(ZSL),基于知识图谱实现未见类别的识别(如新出现的非法建筑检测)。

- 可解释性与因果推理

- 引入注意力机制、因果图模型,解释深度学习决策逻辑(如灾害评估中区分自然与人为因素)。

- 结合贝叶斯建模与不确定性量化,提升结果可信度(如洪水淹没区预测的置信度评估)。

- 社会感知数据整合

- 融合社交媒体、移动通信数据,支持城市动态监测(如夜间灯光数据与人口密度关联分析)。

- 构建“人地协同”解译框架,结合人类活动与地表覆盖变化(如疫情对经济活动的遥感监测)。

4653

4653

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?