源自:现代防御技术

作者:袁国栋 何明 韩伟 禹明刚 成铭洋

摘 要

无人机集群作战是未来战争的新型作战样式。无人机集群网络弹性重构能力,是评价无人机集群体系作战效能的关键指标。剖析了无人机集群网络弹性重构机理;设计了无人机集群社团网络模型,提升了网络连通性;针对无人机集群遭受恶意攻击网络性能急剧下降的情况,提出了信息网络交互能力最低阈值,并优化了集群网络性能失能阶段的弹性评估方法;最后,通过仿真建模对比分析,不同规模下网络的平均最短路径、信息交互能力、网络聚类系数等参数,在集群网络遭受多种类、多规模的毁伤下进行重构,评估对网络弹性的影响。实验结果表明,建立的模型具备更高的弹性。研究成果可提升无人机集群应对复杂扰动的能力,为无人机集群的多任务规划提供理论指导。

关键词

无人机集群 ; 弹性 ; 社团网络 ; 网络重构 ; 弹性评估

引言

无人机集群(unmanned aerial vehicle swarm,UAVS)能在复杂战场环境下执行任务能力灵活多样等优势,被视为未来智能化、体系化作战的颠覆性作战样式[1]。

随着无人机集群向集群化、自主化、智能化的不断发展,集群规模愈发庞大,如无人机蜂群规模可以达到数百甚至上千[2]。庞大的规模对集群网络的信息交互能力提出了重大考验,当前常见的无人机集群网络拓扑结构主要有星型结构、树形结构和网状结构等。几类结构互相组合,同时结合复杂网络特性,构建适用于各类作战场景的集群网络结构[3-5]。随着无人机集群规模的增长,无人机集群的网络可以实现多个子网之间的耦合。GAO等[6]将无人机集群划分为多个异构的无人机子群,集群之间互相协同,呈现出“社团网络”的拓扑结构。禹明刚等[7]设计了一种无人机集群社团信息网络,分析了集群规模、网络特性、成本及收益等相关参数对集群协同行为的影响。

上述的无人机社团网络模型距离实际还有很大差距,在现实中,集群必将面临多方面的扰动[8],如恶劣气候、复杂地形、人为干扰等。扰动会导致无人机集群网络中的节点、链路失效,显然无人机集群遭受扰动是不可避免的,且不同程度的干扰破坏会伴随无人机集群执行任务的全过程。对于较大规模的集群而言,但从鲁棒性[9]、可靠性[10]、抗毁性[11]等指标无法准确评价一个动态变化,不断分裂重组的集群网络。弹性[12-14]作为描述系统抵御扰动到恢复全过程的指标,与无人机集群网络更为契合。因此,在复杂战场环境中,立足于无人机集群网络的信息交互能力,如何构建适用于较大规模的无人机集群社团网络,有效提升无人机集群的弹性重构能力,具有重要意义与价值。

本文基于无人机集群的社团网络结构,设计了通信距离限制下的无人机集群社团网络模型,在无人机集群网络模型的基础上增加了无人机的通信距离与无人机子群之间的距离研究,同时改进了基于失能阶段的无人机集群弹性评估方法,提出了信息交互能力最低阈值,使无人机集群网络的弹性评估更加精确,通过实验验证了本文所提模型的先进性:

-

(1) 在无人机集群社团网络模型的基础上增加了单个无人机的通信距离限制,所提模型更加贴近实际。

-

(2) 结合集群遭受扰动后网络出现不连通或网络性能低的情况,提出了考虑网络失能阶段的弹性评估方法,所提方法能够更为准确地刻画集群网络的弹性。

1 无人机集群社团网络建模

1.1 现有无人机集群网络模型

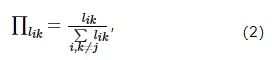

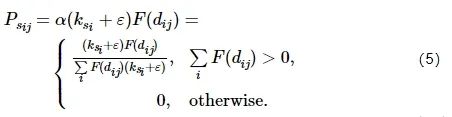

禹明刚等[7]设计的无人机集群社团网络模型,网络的连接方式分为内部连接与外部连接,当新节点加入时,其内部连接概率为

即j 社团内节点i 被选中的概率

![]()

正比于其内部度sij 。

外部连接概率为

即新节点与其他第k(k≠j) 个社团的节点i 产生外部连接时,i 被选中的概率

![]()

正比于其外部度lik 。该模型的构建仅停留在理论研究的层面,默认网络节点之间都能进行互联,并没有考虑单机之间的距离影响,与实际情况仍有一定差距。

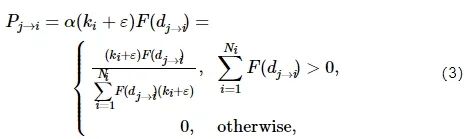

BAI等[15]增加通信距离对无人机集群网络的研究,同时设置了网络动态连接策略,解决了集群网络构建以及毁伤重构后出现孤立节点的问题。其网络连接概率为

式中:α 为调整因子;ki 为节点i 的度;ε 为节点度调整因子;F(dj→i ) 为距离函数

式中:rc 为无人机节点的通信范围;η 为距离影响因子;dj→i 为新加入节点j与节点i之间的距离。通过距离函数的限制,确保了无人机在进行网络连接时在距离之外的连接概率为0,连接节点均在本节点的通信距离范围之内。

1.2 增加距离限制的无人机集群社团网络改进模型

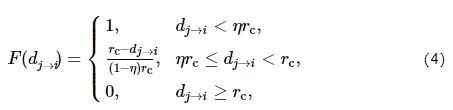

大规模的集群通常由多个同构/异构的子群混合组成,如图1所示,图中展示由3个子群所构成的无人机集群。侦察无人机群A与攻击无人机群B分别由2种不同的同构无人机集群组成,侦打一体无人机群C是由2种不同的无人机组成的异构无人机集群。各子群中建立内部的交互,同时各子群协同配合,最终实现集群整体的作战效能。

图1 无人机集群社团网络

无人机集群网络是动态网络,节点之间的链路会随着集群运动出现频繁的断开重连。从集群弹性的角度来看,集群网络的设计应该囊括对扰动的抵御、吸收,并从中恢复。现有的网络模型与弹性网络的要求并不能完全匹配,单一从度优先方式的连接太过于随机,增加了组网的不确定性,被动的鲁棒性、可靠性部署仅从扰动阶段进行研究,并不能体现网络变化中的全过程。本文将社团网络引入无人机集群,用社团之间的动态变化来反映无人机集群网络中子网之间的变化,在考虑无人机之间距离影响的同时,优化网络的连通度。具体的步骤如下:

(1) 初始化。设置总社团数为M ,每个设团内部有m0(m0>1) 个全连接的初始节点。

(2) 内部连接。单位时间步长内随机一个社团中加入一个新的节点j,并加入m条边,内部连接概率为

式中:α 为调整因子;ksi 为社团s内节点i 的度;ε 为节点度调整因子;F(dij) 与式(4)相同,内部按照距离函数下的度优先进行连接。

(3) 外部连接

在社团内部连接完成后,通过计算各社团内节点的介数值进行外部优先连接,即子社团网络中所有最短路径中经过该节点路径的数目占最短路径总数比例最高的节点连接概率最大。在选择节点连接时为非本社团的节点,其连接概率为

式中:α 为调整因子;bi 为节点i 的介数值;F(dij) 与式(4)相同。将网络中介数值高的节点相连,使得网络实现整体的连通。

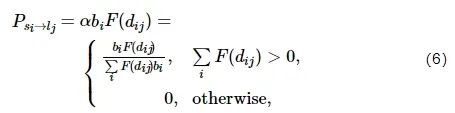

图2表示了由3个社团组成的无人机集群社团网络示意图,其中a)~d)分别表示了网络初始化、建立内部连接、建立外部连接以及组网完毕之后的网络状态。

图2 3个社团组成的网络

集群在运动过程中,社团内部保持相对稳定的连接状态,而各社团之间可以动态变化,当距离相对较远时,外部连接断开;当靠近至通信距离内时,则会重新建立外部连接。同时社团外部连接会随着各社团之间内部连接的变化进行调整,例如当网络遭受打击后,部分节点的损失会导致链路失效,社团内部按照度优先的概率重新进行组网,外部连接则根据每个时间步长的网节点介数值进行重连,通过多轮迭代,确保网络始终保持良好的连通性。

具体步骤如下:

-

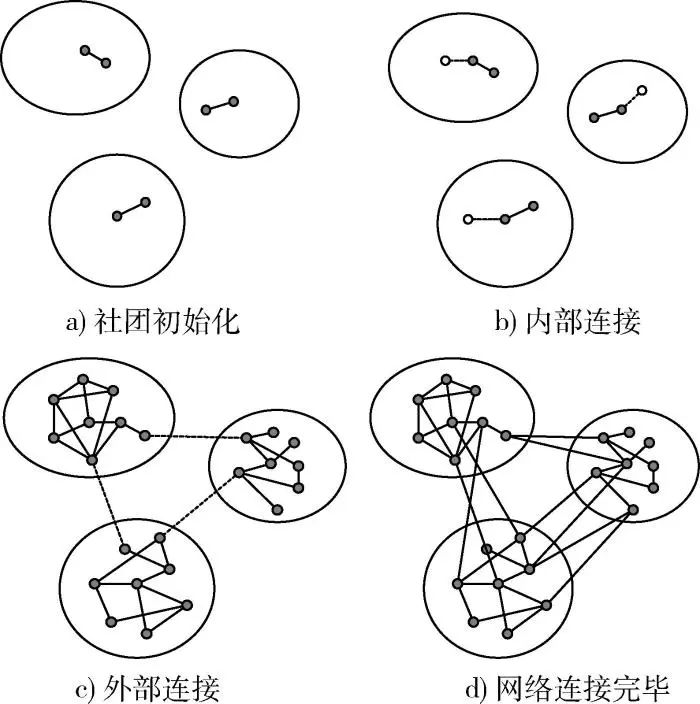

(1) 计算节点i 与连接节点j 之间连接距离dij 。

-

(2) 判断dij 是否大于通信距离r ,若距离小于通信距离r ,则维持现有的连接关系;若距离大于通信距离r ,则现有的连接关系失效,断开连接。

-

(3) 断开连接后寻找节点i 通信距离范围内的其余节点,若当前时刻在通信范围内没有可选择节点,则令节点i 保持持续寻找节点的激活状态;当前时刻在通信范围内仍存有可选择节点,则按照组网时的连接概率重新选择节点建立连接。

动态连接机制如图3所示。

图3 动态连接机制

2 考虑失能阶段的无人机集群网络弹性评估

传统无人机集群的网络中,部分指控无人机连接较多的个体。在对无人机集群进行网络建模时,通常也采用了无标度网络或者具备无标度特性的网络进行研究,但由于无标度网络在遭受恶意攻击时,网络会出现大范围的失效且传统的评估指标中缺少了对无人机集群失能部分的刻画。因此改进的无人机集群网络弹性评估指标中,加入了对于失能阶段的描述。

网络遭受攻击后,当集群网络的信息交互能力低于最低阈值,则认为当前的网络处于失能状态。而无人机集群网络遭受攻击后出现的失能阶段对于集群任务的执行是至关重要的,例如联合侦察任务的无人机集群,如果失能阶段时间过长,则集群的任务能力会被认定为很大程度的降级,认为无人机集群的弹性较低。

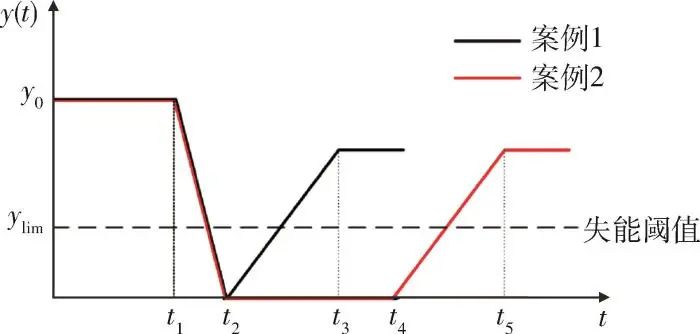

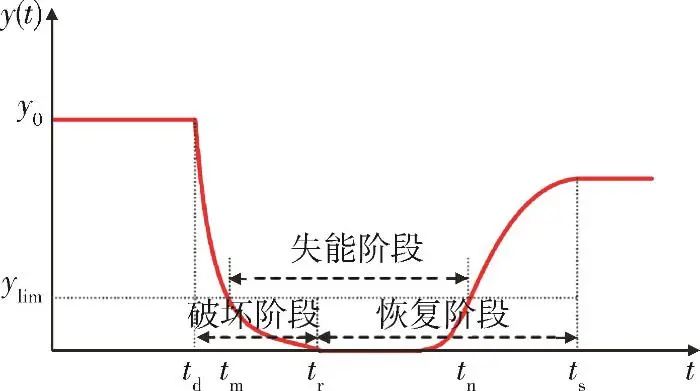

图4展示了集群网络在遭受破坏后的2种情况,案例1中集群在t1 时刻遭受扰动,在t2 时刻性能降至最低值并开始恢复,直至t3 时刻达到稳定水平;而案例2中,集群同样在t1 时刻遭到破坏,但是由于网络的弹性较低,在t2 到t4 时刻,集群的性能一直不能恢复,直至t5 时刻才趋于稳定。该案例表示网络遭受攻击之后会出现不连通或连通度并未达到信息交互的阈值,类似情况对于无人机集群网络来说十分常见。图5标出的ylim 为当前网络信息交互的失能阈值。当集群性能低于失能阈值,则认为集群网络已经处于失能状态。传统的弹性评估方法在计算2个案例的弹性值时,会取得近似的结果,这显然与实际情况不符。

图4 2种不同情形下的信息交互能力变化过程

图5 考虑失能阶段的无人机集群网络弹性过程

因此为了更加准确地刻画无人机集群网络的弹性行为,本文在文献[15]原有的破坏阶段与恢复阶段的基础上增加网络失能阶段,并提出失能时间因子θ,并将弹性表示为

式中:δd 和δr 分别表示破坏与恢复阶段的集群性能;ρd 和ρr 分别表示吸收快速性和恢复快速性;σd 表示集群性能最小值与初始值之比,反映了集群的鲁棒性;σr 表示集群性能恢复后的水平与初始性能值之比,体现了集群最后的恢复程度。

φ 用于表示失能阶段在整个过程中的时间占比,Ω∈(0,1] ,可以通过调整Ω 的大小来控制失能阶段对于弹性值的影响,例如无人机集群在执行任务过程中对整体的网络联通性要求较高,则θ 的值较大,反之则θ 的值较小。最终网络性能y(t) 的取值范围为(0,1)

3 仿真实验

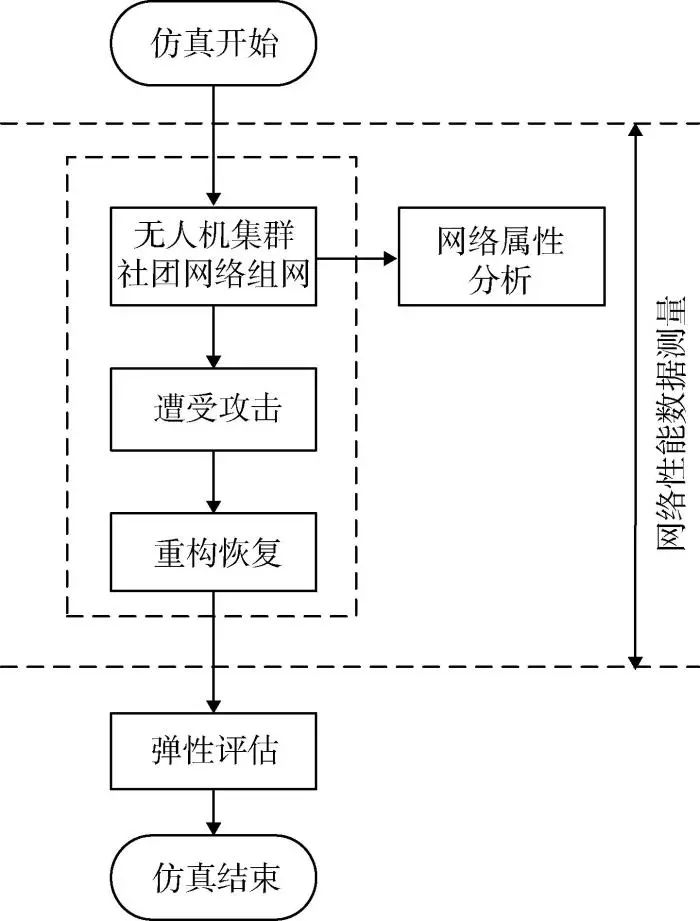

本节基于1,2节研究内容对无人机集群社团网络与无标度网络进行基本属性分析,而后按照遭受攻击、重构恢复的顺序完成网络信息交互能力的测量,并根据测得数据对网络进行弹性评估。无人机集群社团网络弹性重构流程如图6所示。

图6 无人机集群社团网络弹性重构流程

3.1 实验1:网络属性分析

本实验构建无人机集群社团网络与无标度网络,分别考察了2种网络模型在集群规模数为50i(i=1,2,…,6)下的网络平均最短路径、信息交互能力、平均聚类系数。网络模型的主要参数设置如表1所示。

表1 网络主要参数

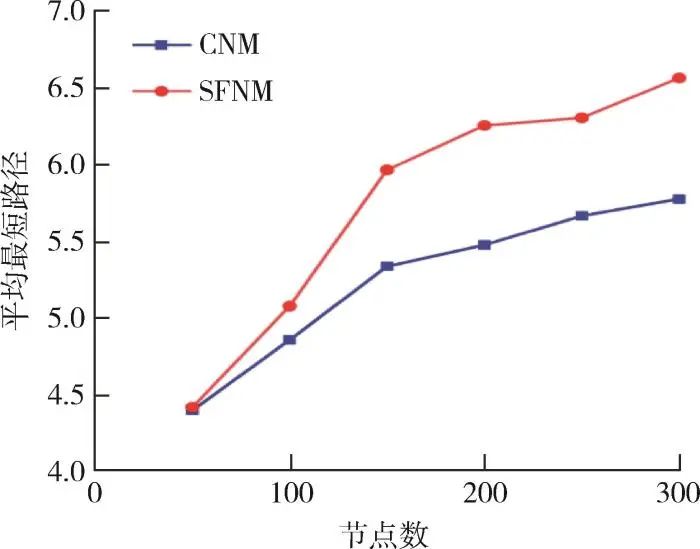

每组实验共进行50次采样,而后求取平均值,最终得到结果如图7所示。

图7 不同网络规模下的平均最短路径对比

平均最短路径反映了网络节点之间的跳数,值越小则网络节点间的信息传递效率越高,信息交互能力越强。实验结果表明,当集群规模较小时2种网络的平均最短路径值较为接近,随着集群规模增大,无人机集群社团网络模型的平均最短路径要小于无人机集群无标度网络模型,且上升的趋势更为缓慢。

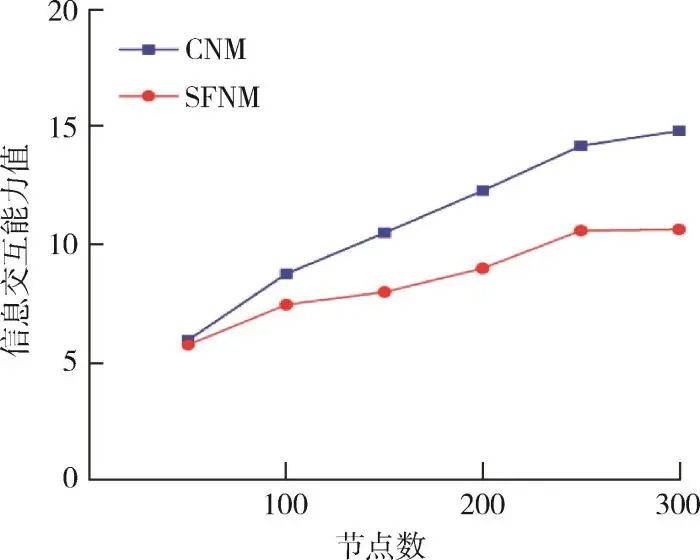

网络信息交互性能力用于衡量在单位步长内,网络产生、接收信息总量,直接反映无人集群在当前时刻的网络效能。从图8中可知,无人机集群社团网络模型的信息交互能力更强,且随着集群规模增加,两者之间的差异逐渐增大。

图8 不同网络规模的信息交互能力对比

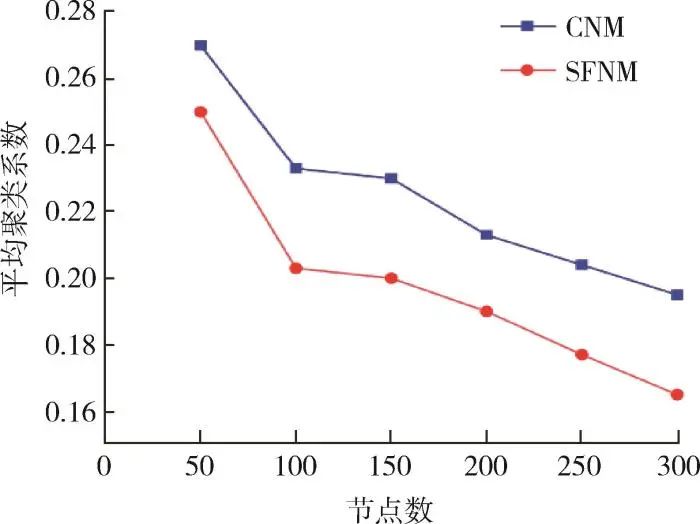

聚类系数反映了网络的聚集程度即网络中节点与周围节点的连接程度。如图9所示,无人机集群社团网络模型的平均聚类系数更高,网络连接更加紧密。

图9 不同网络规模下的平均聚类系数对比

总的来看,在不同节点数量下,无人机集群社团网络模型的平均最短路径、信息交互能力、平均聚类系数均优于度优先的组网模型,且随着集群规模增大优势更加突出。

3.2 实验2:信息交互能力测量与弹性评估

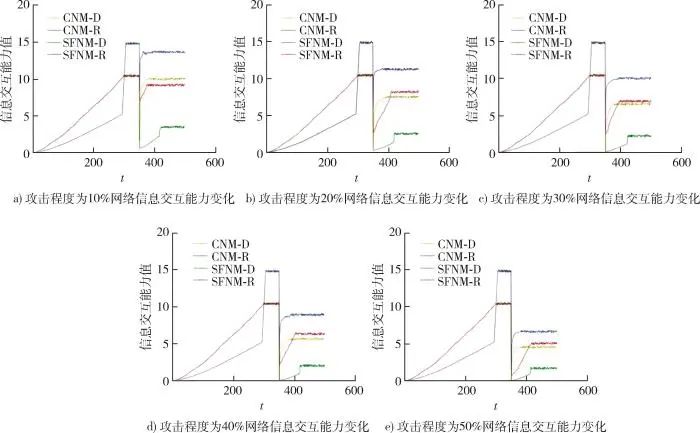

本实验考察网络在遭受攻击后的信息交互能力变化并进行弹性评估。无人机集群社团网络模型(community network model,CNM)与无人机集群无标度网络模型(scale-free network model,SFNM)在300个时间步长后完成组网,第350个时间步长开始攻击,攻击模式分为随机攻击(random,R)和恶意攻击(degree,D),随机攻击时随机移除网络中的节点,恶意攻击是基于节点自由度选定,即由度最高的节点优先被移除。节点移除后,与之相连的边也同时移除。网络攻击程度分为10%,20%,30%,40%,50% 5种,用于模拟无人机集群一次性遭受一定规模的打击。网络遭受攻击后立即展开重构恢复。恢复策略主要考虑网络中节点边的重新连接,即网络遭受攻击之后的幸存节点进行重构。网络连接概率与组网概率一致。

从图10中可以看出,网络在遭受毁伤后,信息交互能力在恶意攻击情形下下降明显,且无论是采用无人机集群社团网络或无标度网络系统性能下降幅度均大于随机攻击情形,说明恶意攻击对系统性能的危害程度大于随机攻击。另外,随着攻击力度的加大,即信息交互网络损失节点占比从10%增加到50%,系统的性能最低点和恢复后的性能水平均有较大程度的下降。但可以看出,无人机集群社团网络模型在不用攻击方式、攻击程度下恢复后的性能水平均优于无标度网络模型。

图10 不同攻击程度下的信息交互能力对比

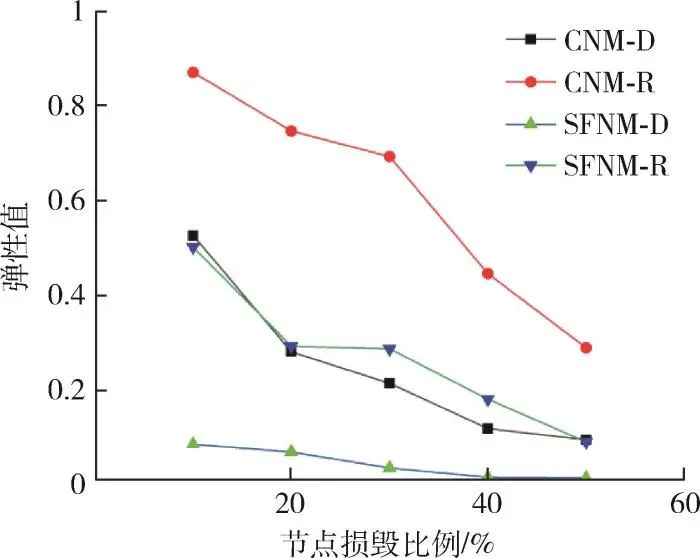

在社团网络构建的前300个时间步长内,网络首先进行内部连接,各社团间并未联通,网络的信息交互能力增长缓慢,而在建立社团外部连接后则急速增长,因此本文设定社团网络的内部连接完毕后的信息交互能力值为最低阈值。为进一步直观比较各情形下网络性能的表现,本文从弹性角度进行量化评估分析,计算结果如图11所示。

图11 不同攻击程度下的弹性值对比

从图中可以看出:①2种网络模型在遭受恶意攻击下的弹性值均低于随机攻击;②社团结构的网络模型在不同程度的攻击下都具备更高的弹性值;③网络遭受攻击规模超过30%,网络弹性均有很大的降幅;④随着攻击规模增大,随机攻击达到40%~50%后,也能取得与恶意攻击相同的效果。

总的来看,无人机集群社团网络模型在不同攻击模式、不同攻击程度下网络性能可以保持较高的水平,攻击后可以迅速重构并保持网络的连通,整体弹性值较高。

4 结束语

大规模无人机集群通常由多个无人机子群组成,单个无人机的通信距离,连接密度等因素都会影响信息交互的连通性与可靠性。无人机集群在任务期间,子团之间的信息交互也会随着运动而发生动态变化。本文在现有无人机集群模型的基础上,结合无人机间距离与社团网络思想,提出了一种改进的无人机集群社团网络模型。该模型可以消除孤立节点,使得子团之间相互聚集,并保持整体联通。同时提出考虑失能阶段的无人机集群网络弹性评估方法,并通过仿真验证了所提模型在不同程度的攻击后依然能保持较高的弹性。

本文侧重于对不同攻击方式与不同攻击下的无人机集群网络弹性研究,在不同社团数量与社团间距离方面的研究还并不完善,下一步将结合这2个方面并综合考虑子团之间动态变化进行深入考察。

声明:公众号转载的文章及图片出于非商业性的教育和科研目的供大家参考和探讨,并不意味着支持其观点或证实其内容的真实性。版权归原作者所有,如转载稿涉及版权等问题,请立即联系我们删除。

“人工智能技术与咨询” 发布

本文探讨了无人机集群网络的弹性重构机制,设计了考虑通信距离限制的社团网络模型,优化了弹性评估方法,并通过仿真对比分析了不同规模网络的性能。研究结果表明,提出的模型提高了网络的弹性,为大规模无人机集群的多任务规划提供了理论支持。

本文探讨了无人机集群网络的弹性重构机制,设计了考虑通信距离限制的社团网络模型,优化了弹性评估方法,并通过仿真对比分析了不同规模网络的性能。研究结果表明,提出的模型提高了网络的弹性,为大规模无人机集群的多任务规划提供了理论支持。

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?