1. 核心功能

该电路的核心是实现 USB 2.0 接口与 10/100M 以太网之间的协议转换和数据传输,同时保持超低功耗特性。主要应用场景包括:

-

移动设备扩展:为无网口的轻薄笔记本、平板电脑提供有线网络连接。

-

工业物联网:低功耗嵌入式设备(如传感器、控制器、门口机)的稳定网络接入。

-

便携式设备:依赖电池供电的设备(如无人机、手持终端)需长续航的场景。

2. 系统架构与关键模块

电路通常包含以下核心模块:

| 模块 | 功能 |

|---|---|

| USB 2.0 接口控制器 | 处理 USB 协议(480 Mbps),实现与主机的枚举、数据包收发和电源管理。 |

| 以太网 MAC 层 | 控制以太网帧的封装/解封装(如 CRC 校验、冲突检测)。 |

| PHY 芯片 | 实现数字信号与模拟信号的转换(如曼彻斯特编码、RJ45 接口驱动)。 |

| 协议转换逻辑 | 桥接 USB 与以太网协议,处理数据包格式转换和流量控制。 |

| 低功耗电源管理 | 动态调整电压/频率,支持休眠模式(如 USB 挂起时关闭 PHY 供电)。 |

3. 工作原理与数据流

数据传输流程:

-

USB 到以太网(发送):

-

主机通过 USB 发送数据包 → USB 控制器接收并解析。

-

协议转换逻辑将 USB 数据包重组为以太网帧,添加 MAC 地址、CRC 等。

-

PHY 芯片将数字帧转换为差分信号,通过 RJ45 发送至网络。

-

-

以太网到 USB(接收):

-

PHY 芯片从网络接收模拟信号,解码为数字以太网帧。

-

MAC 层验证帧完整性,协议转换逻辑提取有效数据。

-

数据通过 USB 控制器打包为 USB 协议格式,返回主机。

-

关键协议差异处理:

-

速率匹配:USB 2.0(480 Mbps)与 100M 以太网(100 Mbps)存在带宽差异,需缓冲区管理。

-

数据包结构:USB 基于端点(Endpoint)的流传输,而以太网为固定帧结构,需重组数据。

4. 超低功耗实现原理

实现低功耗的核心技术包括:

| 技术 | 实现方式 |

|---|---|

| 动态电源管理 (DPM) | 根据链路状态调整供电(如无流量时关闭 PHY,USB 挂起时进入待机模式)。 |

| 时钟门控 | 关闭空闲模块的时钟(如协议转换逻辑未激活时停用其时钟)。 |

| 低功耗 PHY 设计 | 使用高级制程(如 28nm CMOS),支持 Energy-Efficient Ethernet (EEE) 标准。 |

| 高效协议处理 | 硬件加速 CRC 校验、TCP/IP 分片等,减少 CPU 干预。 |

典型功耗指标示例:

-

工作模式:50-100 mW(传输数据时)

-

休眠模式:<1 mW(仅维持链路检测)

5. 设计挑战与解决方案

-

挑战 1:USB 与以太网协议差异

-

解决方案:内置硬件协议转换引擎,支持批量/中断传输模式映射到以太网帧。

-

-

挑战 2:功耗与性能平衡

-

解决方案:采用自适应速率切换(如检测到小数据包时降频处理)。

-

-

挑战 3:电磁兼容性 (EMC)

-

解决方案:集成 EMI 滤波器,优化 PCB 布局(如差分信号走线等长处理)。

-

6. 拓展解答

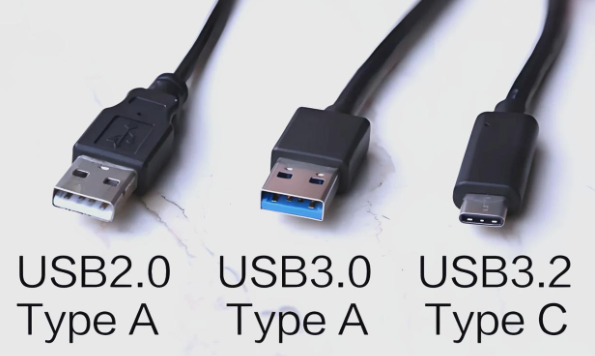

1、解释一下移动设备的使用场景。比如,很多超薄笔记本或平板为了轻薄设计,去掉了传统的RJ45网口,但用户在某些情况下需要更稳定的有线网络连接,比如在办公室、酒店或者网络不稳定的地方。这时候通过USB接口外接一个转接器(就是所谓的USB网卡,图如下)。

移动设备(如iPad/超薄本)自身没有RJ45网口 → 但需要有线网络时,通过USB接口外接转换器,将USB协议转换为以太网协议,最终通过转换器的RJ45口连接网线。本质上就是相当于将网口外置,移动设备本体保持轻薄,仅在需要时通过外部模块扩展功能。

典型应用在

-

临时有线连接需求:会议室投屏(避免Wi-Fi延迟)、网络调试(稳定性要求高)、老旧场所(仅提供网线接口)。

-

设备自身限制:某些工业平板电脑为防电磁干扰(EMI)或降低成本,直接取消网口,但保留USB接口。

2、这里为何选择USB 2.0而非更高版本?

-

USB 2.0理论速率:480 Mbps(实际有效吞吐约280-320 Mbps)

-

10/100M以太网速率:100 Mbps(极限单向带宽),USB 2.0带宽足以承载100M以太网数据,无需更高版本。

-

其次在功耗与成本上,USB 2.0供电需求:协议规范允许总线供电(5V/100mA),无需外接电源。USB 3.0功耗显著增加(需5V/150-900mA),芯片成本上升30-50%,对超低功耗设计不利。

-

在兼容性需求上,许多工业设备(如PLC控制器)仍仅支持USB 2.0,USB 3.0需处理双总线架构(SuperSpeed + 传统通道),增加协议转换逻辑的复杂度。

3、10/100M以太网速率

故障容错:当100M链路不稳定时,自动降级至10M保证连通性,通过自动协商机制(Auto-Negotiation):PHY芯片通过FLP(快速链路脉冲)自动选择双方支持的最高速率(10M/100M)。部分工业设备(如串口服务器)仍仅需10M带宽。

目前来看,USB 2.0带宽、功耗、成本完美匹配10/100M需求 → 无需过度设计

7. 未来趋势

-

USB4/雷电接口:支持更高带宽(40 Gbps),适配 2.5G/5G 以太网。

-

AI 驱动的功耗优化:通过机器学习预测流量模式,动态调整功耗策略。

-

集成化设计:将 MAC、PHY 和协议转换集成到单芯片(SoC),进一步缩小体积。

2591

2591

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?