引言:国家战略与农业现代化的交汇点

近年来,中央一号文件连续强调“强化农业科技支撑”和“发展智慧农业”,明确将设施农业的智能化转型列为推动农业高质量发展的重要任务。红平菇作为高附加值食用菌,市场需求旺盛,但传统种植模式普遍面临环境调控粗放、资源浪费严重、生产效率低下等痛点,严重制约单产提升与产业升级。通过整合物联网、人工智能、大数据等前沿技术,推出“红平菇大棚智慧化管控提升解决方案”,以全流程数字化管理为核心,显著提升生产效能,为落实国家农业单产提升战略提供了可复制的实践路径。

一、农业痛点:传统种植模式的三大瓶颈

1. 环境控制粗放,生产稳定性差

红平菇对温湿度、光照等环境参数极为敏感,但传统大棚依赖人工经验调控,环境波动频繁,导致菌丝发育迟缓、子实体畸形率高,直接影响产量与品质。

2. 数据支撑薄弱,管理决策滞后

传统模式下,关键参数(如培养料养分、作物长势)依赖人工抽样检测,数据更新周期长,难以精准指导施肥、灌溉等农事操作,资源利用效率低下。

3. 资源消耗高,可持续发展受限

独立运行的温控、加湿设备缺乏协同策略,能耗与碳排放居高不下,与国家“双碳”目标及绿色农业发展要求存在显著差距。

二、解决方案:大棚智慧化管控的四大核心体系

1. 全域感知网络:构建数字化监测底座

通过部署高精度环境传感器与智农Y13长势监测站,实现空气温湿度、CO₂浓度、光照强度等参数的实时采集,结合多光谱遥感与AI图像分析技术,动态监测作物长势、营养状态及环境风险,替代传统人工巡检,大幅提升数据时效性与准确性。

2. 智能决策模型:分阶段精准调控

基于红平菇生育期特性,构建“菌丝期-原基期-成菇期”动态调控模型,通过AI算法实现环境参数的自适应优化。例如,菌丝期以恒温稳湿为核心,出菇期通过多设备联动精准控制光强与湿度,成熟期结合生长预测模型确定最佳采收时机,显著降低管理盲区。

3. 高效执行系统:资源协同与绿色节能

集成变频温控设备、水肥一体化系统及太阳能供电技术,优化设备运行策略,降低综合能耗;通过回水循环与菌渣资源化利用,减少资源浪费,推动生产环节的低碳化转型。

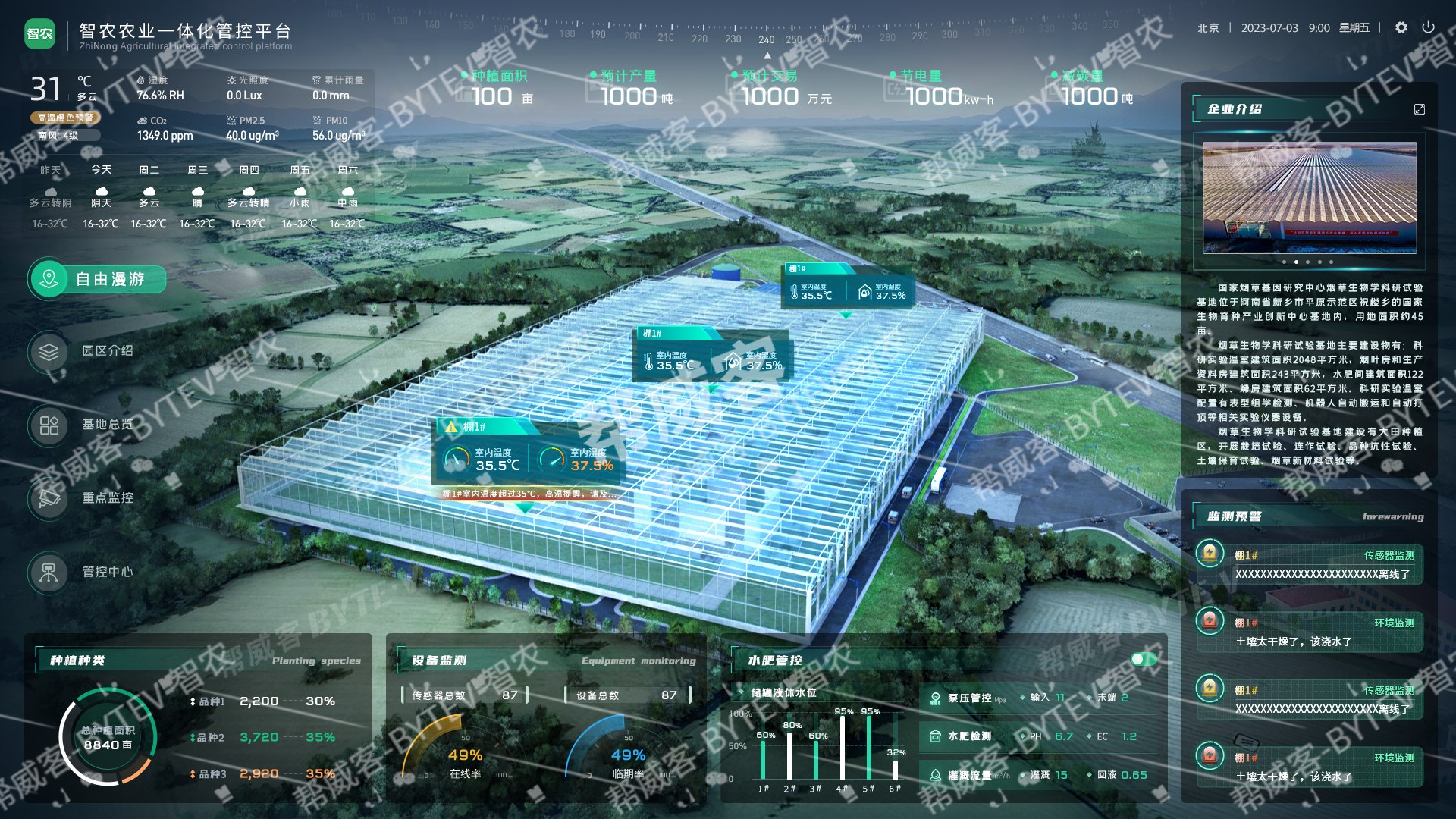

4. 数字化管理平台:全链条可追溯

依托远程监管平台与数字孪生技术,实现大棚环境的三维可视化监控与设备远程控制;建立生产数据档案,关联环境波动与产量关系,持续迭代管理策略;通过质量追溯系统,为产品赋予“绿色身份”,提升市场竞争力。

三、政策契合:科技赋能农业高质量发展

1. 响应国家单产提升战略

本方案深度融合智慧农业技术,通过精准环境控制与数据驱动决策,显著提升红平菇单产水平,完全契合中央一号文件“强化农业科技装备支撑”的核心要求。 智农Y13长势监测站等创新设备的应用,将传统经验种植升级为标准化、数字化生产,为设施农业单产提升提供了技术范本。

2. 践行绿色低碳发展理念

方案通过能效优化设计与可再生能源利用,大幅降低生产环节的碳排放,推动农业发展与生态保护的协同共进,积极响应“双碳”目标与生态农业政策导向。

3. 助力乡村振兴与产业升级

智慧化改造不仅提升单产效益,还通过技术普惠与模式复制,带动县域设施农业集群发展,促进农民增收与产业升级,为乡村振兴注入科技动能。

四、实施成效:从单产提升到产业革新

1. 生产效率显著提升

智慧化管控模式下,红平菇单产实现跃升,优质品率大幅提高,同时降低人工成本与资源浪费,综合收益显著增长。

2. 品质与品牌双重升级

精准的环境控制与标准化管理,使红平菇营养成分与外观品质全面提升,结合质量追溯体系,助力区域品牌建设与高端市场开拓。

3. 生态效益与社会价值凸显

资源循环利用与低碳技术应用,减少环境负担;通过技术培训与模式推广,带动农户掌握智慧种植技能,促进农业现代化人才储备。

五、未来展望:智慧农业的深化与拓展

随着5G、区块链等技术的融合应用,红平菇智慧化生产将进一步向育种优化、供应链协同等领域延伸。通过政策支持与产业协同,智慧农业技术有望在更多作物与区域推广,推动我国农业从“规模扩张”向“质量效益”转型,为全球农业可持续发展贡献中国方案。

结语

红平菇大棚智慧化管控提升解决方案,以科技创新破解传统农业痛点,以数据驱动重塑生产逻辑,不仅实现单产跃升,更开辟了农业高质量发展的新路径。通过智农Y13长势监测站等核心产品,推动“藏粮于技”战略落地,为我国农业现代化与乡村振兴书写了生动注脚。

723

723

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?