来源:超级数学建模

应该会有很多模友在开始学习数学分析和高等数学时,第一反应是:

但其实大多数人所用的教材,从大众角度看还没有到一种极致精确的架构数学的程度。

大多数的教材所做的还是“我教会你怎么弄这个东西就行了,别怨我了啊乖”的活。

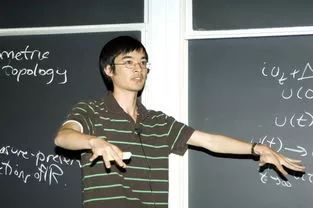

但是,Zorich和Terence Tao(陶哲轩)都不约而同地花了大量笔墨去阐述人们如何建立起实数体系。

陶哲轩更是手把手教你学数学,甚至从自然数开始讨论问题,一次又一次的重构了减法,除法,极限,细致至极。

在这个过程中,出现了非常多的经典的证明题,关于这样的题目,有一个词语可以显示他们的价值“基石”。

以及,他们都在后面的篇章开始讨论了度量空间和拓扑的相关内容,所谓大师所见略同,大致如此。

那么,为什么呢?

数系,从头说起

柯朗尼克有句名言:“上帝创造了自然数,其他一切都是人造的。”

这样的说法可能有些偏激,但的确说明了问题。

我们有了0,1,我们懂得不断累加,于是自然数出现了。

没错,这个时候我们只会加法,但其实我们懂得更多,比如:数学归纳法。

利用这个归纳法可以得出几乎所有自然数的代数法则,以及不少漂亮的结论,比如:

构造出序的概念(比较大小,注意不要忘了,此时我们只有自然数和加法,我们不知道怎么比较大小,这一点非常关键:如果你想要看到本质,你必须把一切全部抛弃,然后要做的就是至繁归于至简,这似乎类似于张无忌学太极功的故事。),这个证明是非常琐碎的,但本质上他只需要归纳法和加法法则的定义。

通过加法,我们自然的考虑相反的情形(注意,这样的试探性思考非常关键),于是“学会”了减法,从而自然的得到了负整数。

而不断的累加同一个数的过程中,我们学会了乘除法。有了除法,我们就可以构造出有理数了。

有理数有一个好的性质,稠密。

就是说有理数的可数可以通过不断取两个有理数的中点,(a+b)/2的过程去得到无穷多个有理数。

But incomplete!(嗯,语气可参考《A beautiful mind》里Nash发现均衡理论时那两句incomplete~)

几千年前就有毕达哥拉斯学派的人发现了根号2,到现在,根号2不是有理数的证明依然出现在各类数学分析的习题中(运用反证法即可)。

对于实数的构造是个困难的事情,也是数学系的学生学习数学分析的一个重点,但在此不多阐述。

必须说明的是,实数体系的架构可以非常好的说明数学家的工作模式,怎么选择公理(这在集合论上体现的非常明显,在对概括公理(axiom comprehension)抛弃上。),建立定理。

当然其实我们还有个初等的例子可以说明公理化体系的构建过程:欧几里德几何。

欧几里德几何

一个小插曲,我们学了12年的中小学数学,学到过证明的方法,提到过反证法和数学归纳法,可显然在中小学数学中这两个方法基本上不会考查,用这两个方法基本只会令问题变复杂。

然而这两种方法是极为重要的,并且被广泛运用的。

这在实数理论架构时体现明显,闭区间套定理,有限覆盖定理,极限点定理都不同程度的运用了反证法。

而数学归纳法普遍运用于自然数和整数的一些证明,比如运算法则的架构上。

而很多好的证明也涉及这两种证明,比如“质数有无穷多个”的证明就是一个非常古典和经典的反证法证明,然而我猜,大多数人在接受中小学教育时并不知晓这个十分初等的问题和证明(来自欧几里德),这个证明本身是让人眼前一亮的。

欧几里德

那么为什么我们的中小学数学教育会错重点,把这么重要的问题忽略掉呢?

原因很简单,出证明题批起来麻烦。。。

而且学会一个又一个证明,对于考试是无用的:考试所用的试题必然是标准化规范化的,然而每个有趣的命题的证明往往具有其特殊性,这显然是不利的。

然而考试是必然存在的,美国小学也考试,为什么他们的学生的数学修养要高于我们呢?

这是个深刻而广泛的问题,但一个显然的原因,我们在考试上放了太多的精力,以致于无法分心去欣赏一些美妙的数学证明了。

私以为,这些方面的差异是导致我们国民逻辑思维能力较弱,以致于常常媒体上出现各种因果混乱,神逻辑的状况。

当然,我个人对这两种证明方法不算偏爱,他们能解决所遇到的问题,但是一个重要的问题在于他们更形式化,而不是构造性的,这不利于我们理解一个事物,尽管我们可能知道它是对的。

群,度量与拓扑——没错,我们很一般

前面说到,Zorich和Terence Tao不约而同的在他们各自的数学分析著作里提到了度量空间,拓扑,群论。

当然可能部分同学会觉得这些数学深层的东西对于自己而言是无所谓有无所谓无的。

那么请看我的一位在MIT读物理学博士的朋友说过的话:“高代和数学分析都是基础,往后会有更有用的学科。 ”

而会有同学甚至觉得数学无所谓学与不学。

毫无疑问,数学在科研中至关重要。可以见到下列文字:

数学的领域在扩大。

哲学的地盘在缩小。

哲学曾经把整个宇宙作为自己的研究对象。那时,它是包罗万象的,数学只不过是算术和几何而已。

17世纪,自然科学的大发展使哲学退出了一系列研究领域,哲学的中心问题从“世界是什么样的”变成“人怎样认识世界”。

这个时候,数学扩大了自己的领域,它开始研究运动与变化。

今天,数学在向一切学科渗透,它的研究对象是一切抽象结构——所有可能的关系与形式。

可是西方现代哲学此时却把注意力限于意义的分析,把问题缩小到“人能说出些什么”。

哲学应当是人类认识世界的先导,哲学关心的首先应当是科学的未知领域。

哲学家谈论原子在物理学家研究原子之前,哲学家谈论元素在化学家研究元素之前,哲学家谈论无限与连续性在数学家说明无限与连续性之前。

一旦科学真真实实地研究哲学家所谈论过的对象时,哲学沉默了。它倾听科学的发现,准备提出新的问题。

哲学,在某种意义上是望远镜。当旅行者到达一个地方时,他不再用望远镜观察这个地方了,而是把它用于观察前方。

哲学,在某种意义上是望远镜。当旅行者到达一个地方时,他不再用望远镜观察这个地方了,而是把它用于观察前方。

数学则相反,它是最容易进入成熟的科学,获得了足够丰富事实的科学,能够提出规律性的假设的科学。它好像是显微镜,只有把对象拿到手中,甚至切成薄片,经过处理,才能用显微镜观察它。

数学则相反,它是最容易进入成熟的科学,获得了足够丰富事实的科学,能够提出规律性的假设的科学。它好像是显微镜,只有把对象拿到手中,甚至切成薄片,经过处理,才能用显微镜观察它。

哲学从一门学科退出,意味着这门学科的诞生。数学渗入一门学科,甚至控制一门学科,意味着这门学科达到成熟的阶段。

哲学的地盘缩小,数学的领域扩大,这是科学发展的结果,是人类智慧的胜利。

但是,宇宙的奥秘无穷。向前看,望远镜的视野不受任何限制。新的学科将不断涌现,而在它们出现之前,哲学有许多事可做。

面对着浩渺的宇宙,面对着人类的种种困难问题,哲学已经放弃的和数学已经占领的,都不过是沧海一粟。

哲学在任何具体学科领域都无法与该学科一争高下,但是它可以从事任何具体学科无法完成的工作,它为学科的诞生准备条件。

数学在任何具体学科领域都有可能出色地工作,但是它离开具体学科之后无法作出贡献。它必须利用具体学科为它创造条件。

模糊的哲学与精确的数学——人类的望远镜与显微镜。

——《数学与哲学》

嗯,就是这样。

说回正题。

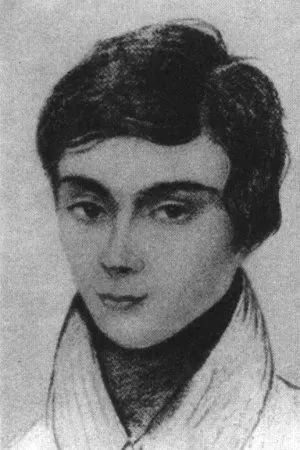

关于群论的话题可以参看《无法解出的方程:天才与对称》,这是由天才的数学家伽罗华架构的理论体系。它所研究的是一系列的变换。

而群论出来时,当时的理论数学家都看不懂。直到死后50年他的手稿才发表,被当时的学界认可了。

科学史上最伟大的发明往往来源于年轻人,为什么?

因为他们受传统思想影响还不大,没有条条框框的限制,还有批判思维能力。

这样的一个一般性的基石性的理论(研究对称与变换,意味着,你所做的一切变换都可以纳入这个体系,而什么是变换呢?加法减法,平移旋转,这些都是变换,所以这个理论相当的具有一般性)为什么前人没有发现?

不知道,没有答案。

但我们知道的是,这套理论大放异彩,渗透到数学的各个理论,甚至在音乐,艺术(你应当知道,那些艺术家利用的对称和弦是是极好的变换)。

类似的是度量空间和拓扑学。

度量空间来源于对于欧几里德几何的研究。然而在一般的平面几何研究中,我们是不讨论长度的(回忆初中生活10秒~),度量空间补上了这一个空缺,它谈论了不同的长度的定义,将几何学抽象出来作更细致的研究。

而拓扑学则更为抽象,也更为general,用来研究各种“空间”在连续性的变化下不变的性质。

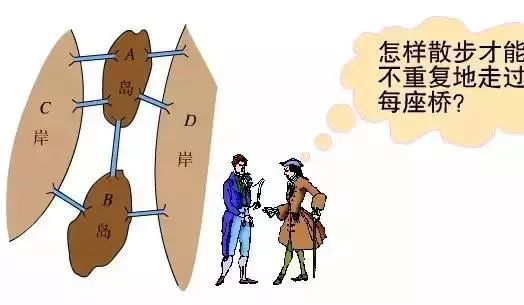

早期一个古典的问题:哥尼斯堡七桥问题很能说明这门学科的精髓所在。

爱山的童鞋自行翻阅《数学活动课》丛书,其他孩子建议翻阅《庞加莱猜想》了解一些拓扑学的内容。

顺便提句庞加莱猜想,这是悬赏一百万美元奖金的千禧年七大数学问题之一,已被佩雷尔曼破解,原本的猜想内容是是在一个三维空间中,假如每一条封闭的曲线都能收缩到一点,那么这个空间一定是一个三维的圆球。

很不起眼?事实上这个猜想有助于人类更好地研究三维空间,其带来的结果将会加深人们对流形性质的认识。

庞加莱猜想

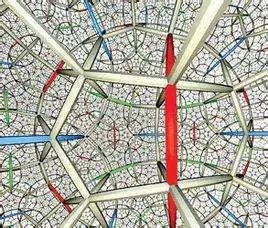

拓扑所研究的是几何图形的一些性质,它们在图形被弯曲、拉大、缩小或任意的变形下保持不变,只要在变形过程中不使原来不同的点重合为同一个点,又不产生新点。

在拓扑学里我们完全不考虑度量和形状,但是讨论拓扑等价的概念。

拓扑等价

比如,圆和方形、三角形的形状、大小不同,但在拓扑变换下,它们都是等价图形;足球和橄榄球,也是等价的----从拓扑学的角度看,它们的拓扑结构是完全一样的。

换句话说,拓扑学中,我们追求的是最本质的特征,比如一个流形有几个“孔”,这涉及到连通性的概念;再比如下图,对于拓扑学家来说,这里出现的所有实体,都是同一样事物(为什么?)

而另一个拓扑学中有趣的例子是莫比乌斯带:

思考:如何操作,可以使你手中一条纸带的总长度趋于无穷大,且不破坏纸带的基本结构?

本质与结构,数学界的前进方式

我们看过了一系列的数学成果,现在,我们可以初步的把握一点点数学家们的思考方式。

“一个好的定理在刚出来时,往往难得不得了,几百页的证明,你当然晓得Picard定理,Picard证明这个定理的时候,是一百多页的证明,现在Picard定理的证明可以一页多就证完了,这是什么原因?

我们说这个定理重要,我们就会花很大力气慢慢将它消化,直到最后定理看起来是平凡的,基本上重要的定理,就算不是短期的,十年、二十年后,这个证明会很简单,因为通常我们将这些定理的证明分解,分解成很小部分,各个小部分吸收到不同地方去,最后剩下的是一个平凡的证明,历史上所有的发展都是这样。

比如平面几何,在埃及的时代,由于阿拉伯人一把火把埃及亚历山大大帝图书馆烧掉了,埃及当然是没有文献留下来。

不过我相信埃及造金字塔用了两千年,图书馆中一定搜存了很多关于平面几何的定理和事实。

当时没有欧氏公理,所有的现象很乱,乱得不得了,这边一条定理,那边一条定理你可能觉得很难很难。可是这整个东西,等你将定理整个了解以后,就变简单了,我想差不多是这个意思。”

——Shing-Tung Yau

丘成桐(Shing-Tung Yau)

他们思考问题,将问题不断分解简化,抽象成一般性的问题,使他们可以运用一些已有的数学工具去解决问题。

待到这个问题在人们运用original idea彻底解决之后,人们不断消化理解在这个问题中所理解的一些内容,然后这些会沉淀下来,成为新的工具,去解决新的问题,不断循环。

而在这个过程中,本质和结构非常重要。

在面对一些问题时,一个合理的定义和公理能让问题变得简洁,数学家们为了简洁的数学结构不可不谓“丧心病狂”,平面几何有一堆命题,可他们只确立了5个公理,这意味着其他命题都需要被证明。。。

但不得不说公理化的架构体系是令人兴奋的,你是愿意宣称:我只要5个公理就可以掌握平面几何,还是:我用了1000个公理证了这个命题?

这和Apple以及Steve Jobs宣称的,“至繁归于至简”是一致的。简洁意味着我们更好的理解了这些事物,真正了解了本质。没有人喜欢复杂的结构。

从这个角度看,把数学比作大厦是非常合适的。公理和所有人类积累的技巧构成了大厦的基石,而利用这一切,我们可以爬得更高,架起更高的建筑,看得更远,如此循环。

艺术家

曾经看到过一个比较贴,关于陶哲轩和伽罗华天赋对比——伽罗华——那位为爱决斗而早亡的天才毫无疑问的胜出了。

因为,如果说陶哲轩是在几栋大楼间加装了若干漂亮的天桥,伽罗华做的则是平地另起一栋华丽的高楼。

说伽罗华,这是一个英年早逝的天才数学家,他死因是:为爱决斗,然后。。。然后就没有然后了。。。

非常激进,非常浪漫的天才。

我觉得,在科学家和艺术家之间,数学家更接近于艺术家,又或者说做数学的人活在人文和科技的交叉点上。

很多关于数学的事物,在你深入进去之后会看到一种思想上的结晶,是一种思维的美感,这类似于音乐,绘画,文学的模式。

但不会有人抱怨音乐绘画文学难以理解,就算他不懂和弦(写成书有厚厚一大本),不懂线条明暗配色,不懂意象构造和文字深层内涵,但他依然能听能看能读,乐于其中。

从这个角度来说,数学很高贵,鉴赏数学的门槛很高,这就能使数学避开了一批人云亦云,装模作样的人来滥竽充数。

你应该知道,据说维多利亚女王非常喜欢《爱丽丝梦游仙境》,所以她请 Lewis Carroll (刘易斯·卡罗尔)务必带来他的新书一睹为快,于是女王收到了《浅论行列式,及其在线性和代数方程组中的应用》 ;如果你是王小波的门下走狗的话,你也应该知道,王小波是学数学的;你也可以知道,很多大数学家同时都是音乐天才,甚至有在乐队供职的……

但抛开这一切,数学是自然科学中唯一一门可以天高任鸟飞的学科——不依赖于实验,只依赖于思想——这就是它与艺术和文学的共通之处,也是学习数学的最关键的认识:

写在最后

黑格尔说:“数学是上帝描述自然的符号。”

01

《普林斯顿微积分读本(修订版)》

《普林斯顿数学分析读本》

《普林斯顿概率论读本》

作者:[美] 史蒂文·J. 米勒、拉菲·格林贝格、史蒂文·J. 米勒

译者:李馨

豆瓣分别高达9.6/9.3/9.4,毋庸置疑的神作!

风靡美国普林斯顿大学的数学课程读本,教你怎样在数学考试中获得高分,用大量例子和代码全面探讨数学问题提供课程视频和讲义。被誉为“普林斯顿读本”三剑客。

02

《微积分溯源:伟大思想的历程》

作者:戴维·M. 布雷苏

译者:陈见柯 林开亮 叶卢庆

豆瓣9.1分!微积分教学的颠覆之作!

从古希腊、古埃及、古印度、中国和欧洲等地的微积分思想,到牛顿、莱布尼茨、伯努利兄弟、黎曼等伟大数学家的辉煌成就,看一看微积分这座“数学宝藏”是如何被塑造成今天的模样的。

03

《可视化微分几何和形式:一部五幕数学正剧》

作者:[美]特里斯坦·尼达姆(Tristan Needham)

译者:刘伟安

豆瓣9.6分!微分几何的创新神作!

1.旧金山大学数学系教授,理学院副院长,牛津大学博士,与霍金齐名的诺奖得主罗杰·彭罗斯弟子特里斯坦·尼达姆经典巨作!

2.200多幅手绘示意图,将“微分几何”回归为“几何”,运用牛顿的几何方法对经典结果做出了几何解释。

3.原著豆瓣高达9.9分!被认为是“小说一般流畅的数学教材!”

4.译者为国内著名偏微分方程专家,武汉大学原校长齐民友老师弟子、武汉大学数学教授刘伟安老师。

04

《复分析:可视化方法》

作者:[美]特里斯坦·尼达姆

译者:齐民友

豆瓣9.5分!一举改变教科书写作方式的著作!

本书用一种真正不同寻常的、独具创造性的视角和可以看得见的论证方式解释初等复分析的理论,公开挑战当前占统治地位的纯符号逻辑推理。

本书是在复分析领域产生了广泛影响的一本著作。作者独辟蹊径,用丰富的图例展示各种概念、定理和证明思路,十分便于读者理解,充分揭示了复分析的数学美。

05

《线性代数应该这样学(第3版)》

作者:【美】阿克斯勒

译者:杜现昆 刘大艳 马晶

豆瓣8.7分!拯救无数学子线性代数考试的经典!

公认的阐述线性代数的经典佳作,被斯坦福大学等全球40多个国家、300余所高校采纳为教材。抛弃晦涩难懂的行列式,从向量空间和线性映射出发描述线性算子。

包含561道习题和大量示例,提高学生理解和熟练运用线性代数知识的能力并阐明线性代数的主要思想。

06

《陶哲轩实分析(第3版)》

作者:[澳]陶哲轩(Terence Tao)

译者:李馨

豆瓣9.8分!大神的经典之作

本书源自华裔天才数学家、菲尔兹奖得主陶哲轩在加州大学洛杉矶分校教授实分析课程的讲义。

全书从分析的源头——数系的结构和集合论开始,然后引向分析基础,再进入幂级数、多元微分学和傅里叶分析,最后介绍勒贝格积分,几乎完全是以具体的实直线和欧几里得空间为背景,完美结合了严格性和直观性。

07

《数学到底有什么用:如何用数学解决实际问题》

作者:[日] 杉原厚吉

译者:周自恒

这本书来为大家解答一个困惑:数学到底有什么用?

计算、几何、概率、图论、博弈论、向量、建模……如何将数学思维融入生活和学习?

从职场攻略到日常游戏,从心理探知到健身运动,从写作技巧到练字秘诀,有趣有益的数学无处不在。

只需具备中小学的数学知识水平,就能体会其中的趣味。

08

《建筑中的数学之旅(修订版)》

作者:[美]亚力山大·J. 哈恩(Alexander J. Hahn)

译者:李莉

科学的绝美瞬间,再现人类塑造宇宙观的非凡力量;

200余幅建筑大图,完美诠释理性与感性相融合的建筑之美;

埃及金字塔、帕提农神庙、悉尼歌剧院、古根海姆博物馆、圣彼得大教堂……举世闻名的建筑中蕴含的数学之美;

美国诺特丹大学数学系教授诚意之作。

本书带领读者享受了一场世界最壮观的建筑物背后的数学之旅,探寻了人类感知形状和创造建筑的历史,分析了抽象的数学与现实的建筑之间的相互作用,探讨了建筑物的设计、结构和材料,特别是对穹顶、拱、柱子和梁进行了深入的数学分析。

09

《改变世界的17个方程》

作者:[英] 伊恩•斯图尔特

译者:劳佳

了解世界运转的深层道理,看懂科学发展的规律

方程是一首首数学的诗,言简意赅,却充满意义。阐释自然与社会现象,连接数学与物理现实,是方程的力量与美之所在。

从无线电广播到智能手机,从地图测绘到卫星导航,从世界旅行到太空探索……当我们去了解方程的真正价值,就会发现周围世界的本质。勾股定理、牛顿定律、混沌理论、相对论,方程展现了世界的深层模式,它们是前人的智慧,也为未来的探索打开大门——这是17个改变人类历史进程的方程所讲述的人类文明崛起的故事。

56

56

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?