孟德尔诞辰 200 周年:我们为何纪念这位科学巨人?

生活英语对话 发布于 山西省 2022-07-20 10:47

纪念一度被遗忘的科学巨人 —— 孟德尔

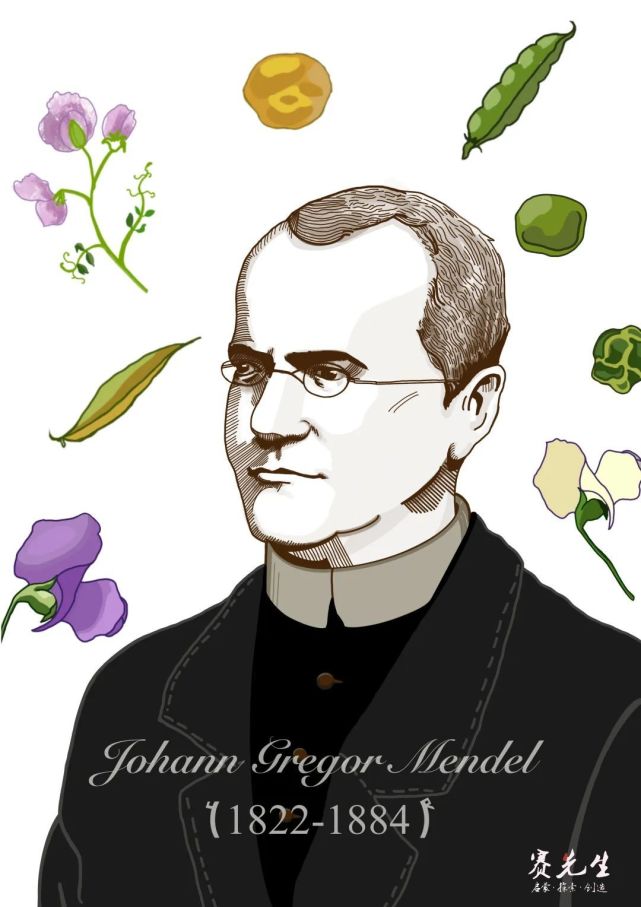

奥地利帝国生物学家孟德尔(1822-1884) | 图源:istockphoto,traveler1116

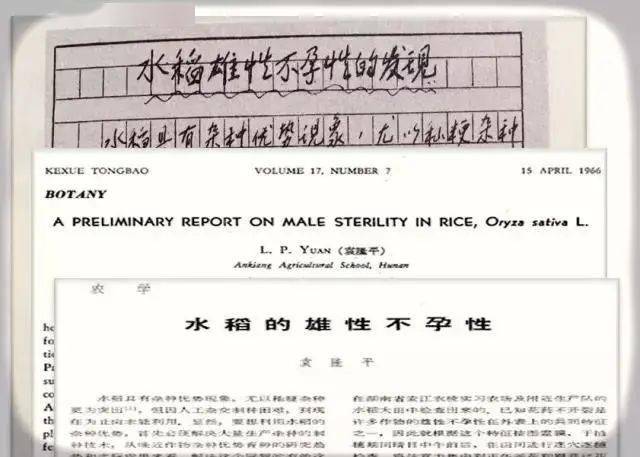

2022 年 5 月 22 日,“杂交水稻之父”、中国工程院院士、“共和国勋章” 获得者袁隆平在湖南长沙与世长辞,享年 91 岁。

袁隆平论文手稿及发表截图

在众多缅怀袁老的文章中,一个名字被反复提及,这就是 “遗传学之父” 孟德尔。

人类文明和科技成果都是薪火相传的,前人的科学积累是后人创新的基础。 袁隆平培育稻种的理论基础,正是来自于孟德尔所创立的遗传学理论。

袁隆平从 1958 年开始重拾孟德尔遗传学,1961 至 1962 年在水稻的研究过程中,他以自己获得的数据验证了孟德尔遗传学的正确性。通过对国外相关研究的学习、研究、继承和突破,长期艰苦努力后,到 1974 年得到提高产量的杂交水稻。

那么,孟德尔是谁?他的理论是怎样得来的?杰出人物常常遭遇的 “真香” 迷局,这位超越时代的创新者为何也没能绕过去?

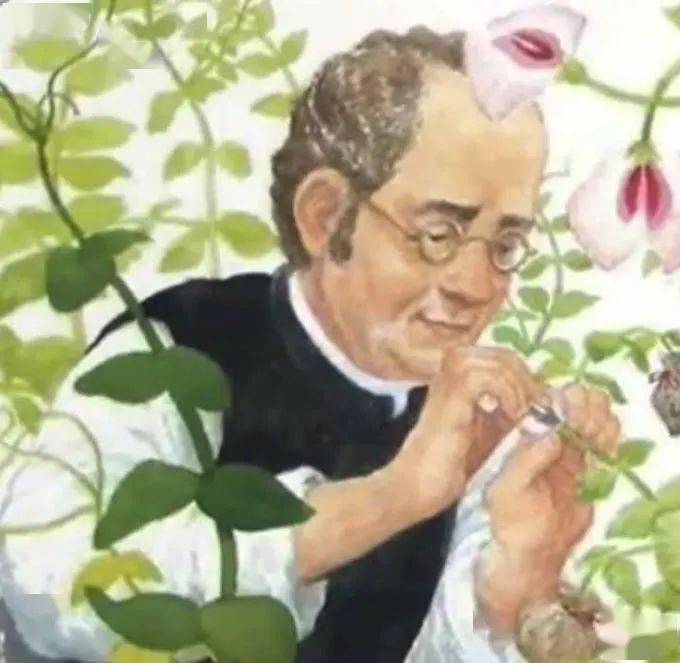

谷歌纪念 “遗传学之父” 孟德尔

孟德尔与遗传学

遗传学的奠基人、被誉为 “现代遗传学之父” 的孟德尔,是奥地利布隆(现属捷克并更名为布尔诺)一座修道院的牧师。

他在修道院的花园里进行了长达八年的豌豆杂交实验。1866 年,在《物种起源》发表七年之后,他的实验成果发表了。

这个发现标志着现代遗传学的诞生。

遗憾的是,当时并没有什么人注意到孟德尔发现的重要性。

“遗传学之父” 孟德尔

1 品学兼优的寒门子弟

与出生于富裕家庭的达尔文不同,孟德尔于 1822 年 7 月 22 日出生在德国、波兰与捷克三国交界的一户贫困农家。

他从小就帮助父亲打理家里的果园,对果树嫁接、植物授粉以及养蜂一直都很感兴趣,也因此掌握了一些动植物培育方面的基础知识。

尽管孟德尔出身于贫困农家,又远离当时欧洲的教育中心,但由于聪明、勤奋和好学,他依然获得了接受良好教育的机会。

在家乡读中小学时,成绩优异的孟德尔被校长推荐到离家 30 多公里的城里的高中就读。学校还免去了他一半的学费。

在城里读书时,父母不定期地托人进城捎给孟德尔一些面包和黄油作为干粮。

十六岁那年,父母连一半学费也出不起了,孟德尔只能靠课余时间多做些家教来挣学费。

由于过度劳累,加上营养不良,孟德尔经常生病,但他仍然以坚韧不拔的毅力完成了学业,并以优秀的成绩考进了奥洛穆茨(PalackýUniversity,Olomouc)哲学研究院。

1843 年 10 月,孟德尔在奥洛穆茨哲学研究院修完两年课程之后,经该校一位教授推荐,进入了布隆奥古斯汀修道院。

这位教授在推荐信中称,孟德尔是该校品学兼优、最为出色的学生。

成为一名修道士,是孟德尔一生的重要转折点,自此他衣食无忧,并能在业余时间钻研他喜爱的植物学和矿物学。

孟德尔修士

2 “无心插柳柳成荫”

孟德尔在二十五岁生日后的第三天就升任为牧师。修道院主持非常欣赏孟德尔的学识与才干,先是委派他到本地高中兼课,之后,为了进一步加强他的科学训练,于 1851 年将他送到维也纳大学继续深造。

孟德尔在维也纳大学主修了两年植物学与物理学,然后返回布隆奥古斯汀修道院。回到布隆后,他继续在布隆现代学校任教,是一名深受学生们爱戴的老师。

正是在布隆现代学校任教期间,孟德尔开始进行豌豆杂交的实验研究。他经常带领学生们到修道院花园参观他的豌豆实验田,并戏称这些豌豆就是他的孩子。

孟德尔和他的豌豆实验田

1854 年夏天,孟德尔最初进行豌豆杂交实验时,只是希望获得更加优良的豌豆品种,以达到一些培育的目标,比如使培育出的豌豆花呈现他喜欢的颜色,并没有像达尔文当年那样,在实验中苦心孤诣地寻找遗传规律。

然而,随着实验的进行,一些有趣的现象引起了孟德尔的注意,并最终促使他发现了遗传学的两个基本定律 ——分离定律以及自由组合定律。

这真是:达尔文 “有意栽花花不开”,孟德尔却 “无心插柳柳成荫”。

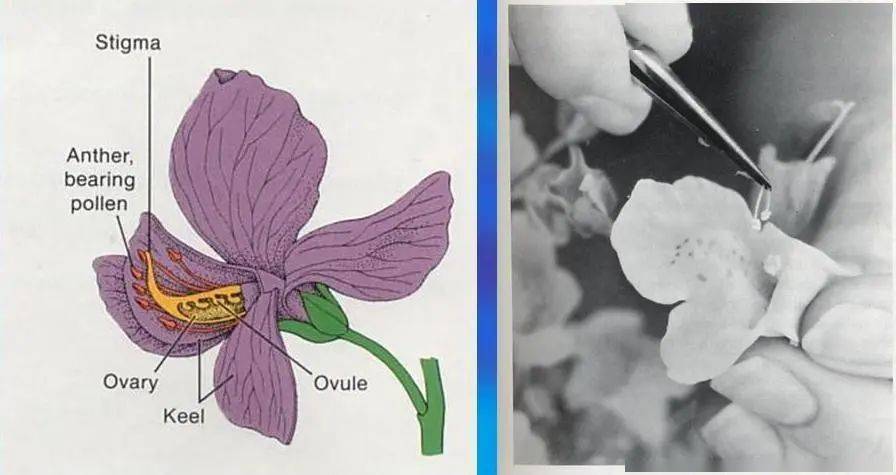

孟德尔选择豌豆作为实验对象,实际上有很多优点。首先,不同品种的豌豆有不同的显著特征(又称性状),容易相互区别。

例如,有的豌豆种子是圆圆的、饱满的,有的则是皱巴巴的;有的豌豆植株是高茎,有的则是矮茎。

其次,孟德尔发现,豌豆的一些性状能够稳定地遗传到下一代身上。

因此,他针对这些容易区分且稳定的性状,对豌豆品种进行了杂交,使实验结果易于观察、记录和分析。

再者,豌豆一次能产生很多后代,因而很容易就能收集到大量数据以供分析。

更重要的是,豌豆花个体较大,易于做人工授粉;豌豆又是严格的自花授粉植物,在自然状态下获得的后代都是纯种。这些都是孟德尔 “无心插柳柳成荫” 的重要因素。

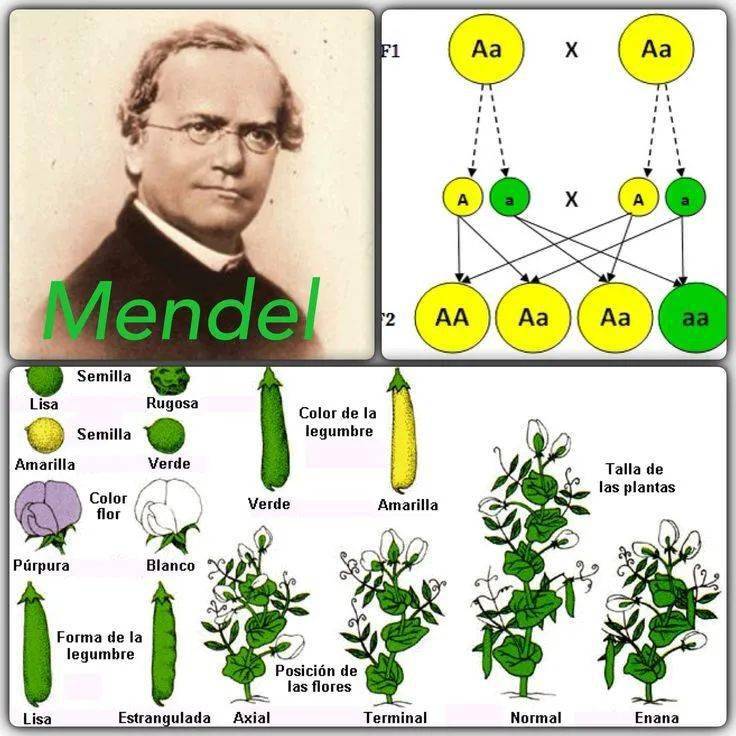

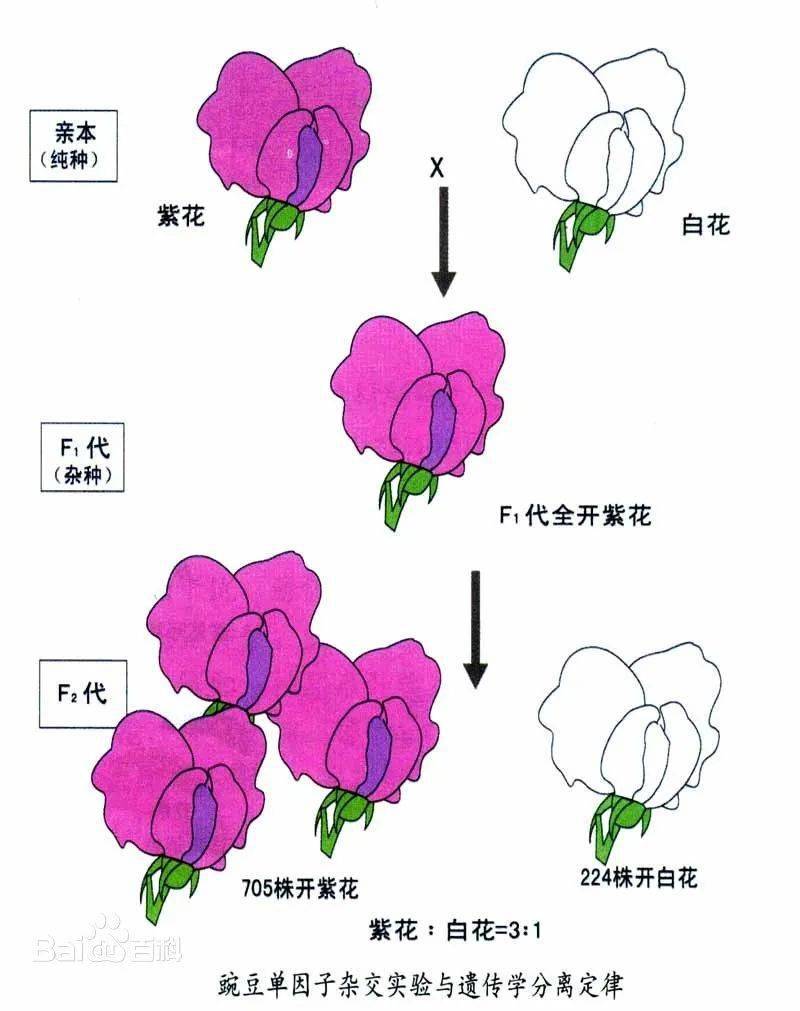

以植株的高茎和矮茎这一对性状为例:孟德尔用纯种的高茎豌豆与矮茎豌豆做亲本,在不同植株间进行异花传粉,结果发现:不论以高茎做父本、矮茎做母本,还是以高茎做母本、矮茎做父本,它们杂交后所产生的第一代植株都是高茎。

同样,孟德尔把圆种子的豌豆与皱种子的豌豆杂交,得到的第一子代(即 “子一代”,杂交后产生的第一代)的种子也全部是圆种子,而没有皱种子。

像高茎和圆种子这种在子一代表现出的 “优势” 性状,称作显性性状;而矮茎与皱种子这种在子一代被掩盖的 “弱势” 性状,则称作隐性性状。

那么,隐性性状是否完全消失了呢?没有!

孟德尔发现,假如让子一代自相交配,所得到的子二代,高茎与矮茎植株、圆种子和皱种子又都出现了。

孟德尔豌豆杂交实验中因子分离与自由组合示意图

综合以上现象,孟德尔提出,每一个性状是由两个因子(即 “基因”)决定的,它们可能相同(即纯合体),也可能不同(即杂合体)。

比如决定植株茎的高矮这一性状的基因,有高茎因子,记作 D(决定显性性状,用大写字母表示),还有矮茎因子,记作 d(决定隐性性状,用小写字母表示)。

在亲代,所有高茎植株的基因型为 DD,所有矮茎植株的基因型为 dd,它们都是纯合体。

但是高茎植株与矮茎植株杂交后产生的子一代,虽然性状都是高茎,但其基因型却是 Dd,也就是杂合体。显然,这里的高茎因子 D 为显性因子,而矮茎因子 d 则为隐性因子。这一对因子又被称为等位因子(即 “等位基因”)。

在子二代,同时有高茎植株与矮茎植株,矮茎植株都是纯合体 dd,但是高茎植株可能是纯合体 DD,也可能是杂合体 Dd。

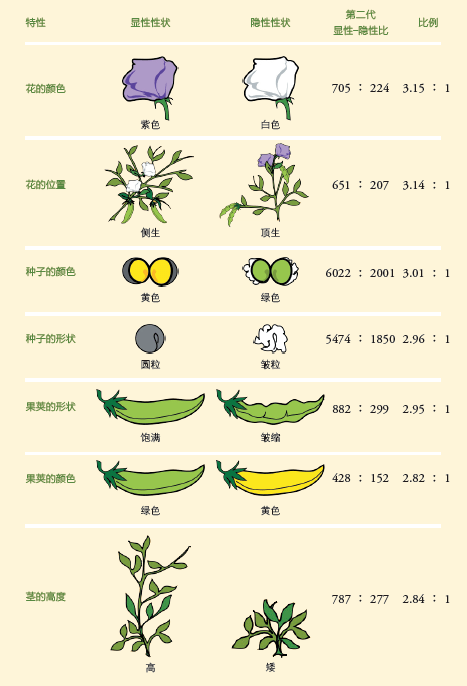

孟德尔选取了 7 组共 14 种性状对比明显的纯种豌豆作为研究对象。

孟德尔豌豆杂交实验中 7 组 14 种性状的实验结果对比图

当他用同一组的两种(称作 “亲本”)进行杂交,发现杂交后长出来的子一代全都显示其中一个亲本的性状。

比如,将纯种的紫花豌豆和纯种的白花豌豆进行杂交,结出的新的子一代豌豆都开紫花(显性性状)。若将子一代紫花豌豆再种下去,则长出来新的子二代豌豆既有开紫花的,也有开白花的,而且其比例总是 3︰1 左右。

这说明,将这些子一代的豌豆作为亲本再进行杂交,长出的子二代会再次出现最初亲本的性状。

3 “孟德尔遗传定律” 诞生

孟德尔据上述研究做出如下推论:

-

控制豌豆这些性状的物质(遗传因子,即基因)是成对存在的,每对遗传因子称作等位因子(即等位基因)。比如,决定花的颜色的遗传因子,有三种可能的组合:紫色因子 — 紫色因子(AA),白色因子 — 白色因子(aa),紫色因子 — 白色因子(Aa)。

-

这些遗传性状有显性和隐性的区别,决定显性和隐性性状的因子分别被称作显性因子和隐性因子。当它们自由组合在一起时,隐性因子所决定的性状会被显性因子所决定的性状所掩盖。比如在推论 1 中提到的紫色因子 — 白色因子(Aa)这个组合中,紫色因子(A)是显性的,所以基因组合为 Aa 的豌豆依旧会开紫花。

-

所有进行有性生殖的动植物中,从原始的生殖细胞发展到成熟的生殖细胞,均通过染色体数目减半的细胞分裂方式(通常称作 “减数分裂”),即:在整个分裂过程中,细胞分裂两次,但染色体只复制一次,因此染色体数目减半。有性生殖通过受精作用接受来自父母各一半的雌雄配子而形成合子,细胞中的染色体也因此成为双倍体。因此,减数分裂与受精的交替循环,使有性生殖的生物得以在世代之间保持染色体的数目相同。换句话说,在生殖细胞分裂过程中,遗传因子会随着配子(比如精子和卵子)的形成而被拆散到单个配子中(即 “减数分裂”)。比如含有 “紫色因子 — 白色因子”(Aa)的豌豆在形成花粉时,有一半的花粉会仅带有紫色因子(A),而另一半花粉会仅带有白色因子(a)。

-

在生物交配过程中,当配子形成合子时(比如精子与卵子结合成为受精卵),这些已经分离的物质可以自由地和其他物质重新配对。比如,紫花圆形豌豆与白花皱形豌豆两个亲本都是纯合体(分别用 AARR 与 aarr 代表),它们都只能产生一种类型的配子,即:AR 与 ar;两者杂交,AR 配子与 ar 配子结合,所得子一代的基因型全为 AaRr,即全为杂合体。由于显性基因与隐性基因的关系,所以子一代的表现型全是紫花圆形豌豆。杂合的子一代在形成配子时,根据分离规律,即 A 与 a 分离,R 与 r 分离,然后每对基因中的一个成员各自进入到下一个配子中,这样,在分离了的各对基因成员之间,便会出现随机的自由组合,即:A 与 R 组合成 AR;A 与 r 组合成 Ar;a 与 R 组合成 aR;a 与 r 组合成 ar。

上述四条推论中的后两条,就是著名的孟德尔遗传定律 —— 因子分离定律和因子自由组合定律:

因子分离定律:杂合体中决定某一性状的成对遗传因子,在减数分裂过程中,彼此分离,互不干扰,使得配子中只具有成对遗传因子中的一个,从而产生数目相等的、两种类型的配子,且独立地遗传给后代。

因子自由组合定律:具有两对(或更多对)相对性状的亲本进行杂交,在子一代产生配子时,一对等位基因与另一对等位基因的分离与组合互不干扰,各自独立地分配到配子中。

4 “风格高寒不入时”

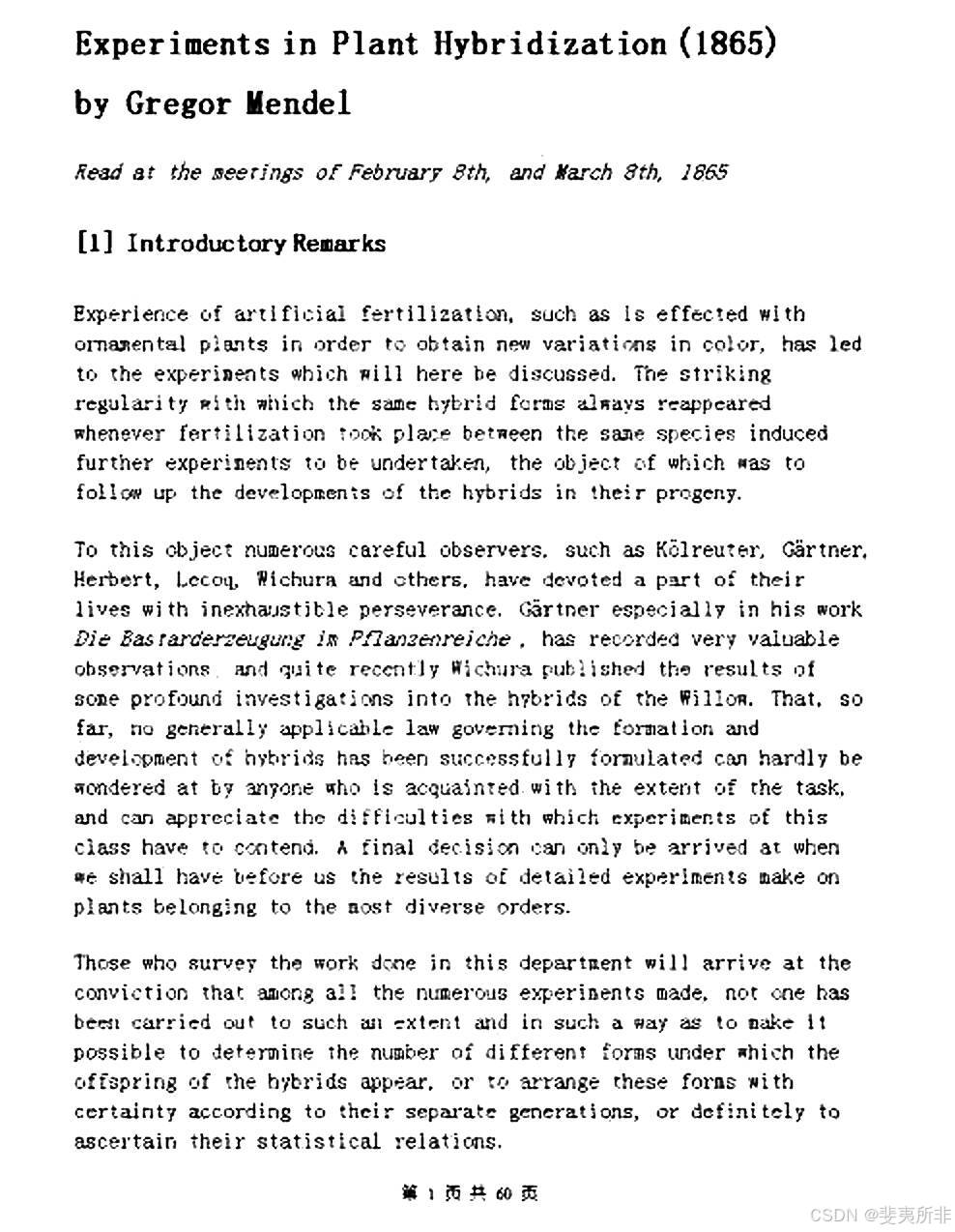

1865 年 2 月和 3 月,在布隆科协举行的每月例会上,孟德尔两次报告了他的豌豆杂交实验成果,详细地解释了他的分析方法,提出了关于遗传因子的分离和自由组合定律。

孟德尔在布隆科协

可惜,台下听众如堕五里雾中,没人能听懂他的报告,在报告完之后的例行提问与讨论时间,也没有任何人发表意见。自然,听众中也无人认识到,孟德尔的研究成果是一个划时代的发现。

按照布隆科协的常规,孟德尔的这两次报告经他本人整理后,于次年(1866 年)发表在《布隆自然科学协会会刊》上,题为《植物杂交实验》。

这期会刊曾分送英国皇家学会、法国科学院、德国植物学会、维也纳大学和美国哥伦比亚大学等各国学术机构与大学图书馆。除此而外,孟德尔本人还向全球有关专家寄赠了 40 余本抽印本。

令人遗憾的是,孟德尔如此重要的论文发表后,却没有引起太多人的注意。这让孟德尔颇为郁闷,万般无奈之下,他甚至还给当时植物杂交方面的权威专家写信,恳求他们阅读自己的论文并予以指正。

比如,他曾给当时极负盛名的慕尼黑植物学家纳格里写过好几封信,并与其交换过植物种子。由于纳格里是研究植物杂交的,他不仅阅读了孟德尔的论文,而且还给孟德尔回了信。

但是,信中的措辞居高临下,他非常傲慢地认为,孟德尔的发现只是经验公式而已,没有什么理论意义。其后,纳格里在自己有关植物杂交的专著中,对孟德尔的实验只字未提。

而孟德尔寄给维也纳植物园主任凯尔纳的抽印本,据说压根儿就没有拆封!

孟德尔创立现代遗传学的修道院

1884 年,孟德尔因病去世。由于他生前是修道院院长,所以他的葬礼在当地也算是相当隆重的。然而,参加葬礼的人中没人知道孟德尔在科学上的重大贡献,因而也无从知晓他们所安葬的不是一位普通的神职人员,而是一位将会名垂青史的伟大的科学家。

一如作曲家中的舒伯特、艺术家中的凡・高,“风格高寒不入时”,孟德尔的科学发现也许有些太超前,因此在有生之年未能赢得同时代人的理解与欣赏。所幸,这种情形并未持续太久。

孟德尔诞辰 200 周年:今天我们为何纪念这位科学巨人?

原创 陈晓雪 知识分子 2022 年 07 月 20 日 10:00 北京

奥地利帝国生物学家孟德尔(1822-1884) | 图源:istockphoto,traveler1116

编者按

2022 年 07 月 20 日是孟德尔诞辰 200 周年。在生命科学发展日新月异的今天,我们为什么要纪念这位生前一度被遗忘的科学巨人?孟德尔的工作,对未来生命科学学科的发展有何启示?围绕这些问题,《知识分子》邀请相关学者,重新审视孟德尔对生命科学学科的贡献,从历史的角度,展望生命科学领域未来发展趋势。

采访、撰文 | 陈晓雪

责编 | 钱炜

图 1 孟德尔 | 王若男绘制

1884 年 1 月 9 日,奥地利帝国的小镇布尔诺,数千名市民跟随葬礼来到布尔诺中央公墓,与圣托马斯修道院院长格雷戈尔・约翰・孟德尔先生告别。追悼者们哀叹自己失去了一位善良的朋友、仁慈的教长、优秀的教师,但无人了解,世界也失去了一位伟大的科学巨匠。

200 年前的 1822 年 7 月 20 日(一说为 7 月 22 日),孟德尔出生在今天捷克境内的一个农民家庭。在接受完中学教育以后,21 岁的他来到摩拉维亚的省会布尔诺的圣托马斯修道院,成为了一名神职人员。

在修道院的一小块园地上,孟德尔花了 10 年时间,完成了一系列的豌豆杂交实验,由此发现的分离定律和自由组合定律,揭开了遗传学从表型到基因的研究序幕。

2020 年夏天,《孟德尔传:被忽视的巨人》一书的作者商周探访布尔诺的圣托马斯修道院,看到了这片创造了科学奇迹的园地。这片实验场地就在修道院的后花园,也就在今天的孟德尔博物馆的门口,大约有 250 平方米。豌豆是一年生植物,也就意味着研究豌豆每一个世代的发育情况,都需要等待一年的时间。

图 2 圣托马斯修道院 | 图源:《孟德尔传:被忽视的巨人》

然而,从孟德尔在 1865 年报告自己的豌豆杂交实验研究结果、1866 年发表《植物杂交实验》论文到去世后的 16 年,他的工作鲜为人知,其重要性并未得到当时科学界的关注。

去世前,孟德尔曾和修道院里一位年轻的神父如此总结自己的生活:“虽然我的生命里有过很多悲苦的时刻,我必须充满感激地承认生活中美好的一面。我的科学研究工作给我带来了太多的开心和满足,而且我确信我的工作将很快得到全世界的承认。”

直到 1900 年,来自荷兰、德国和奥地利的三位植物学家分别发表植物杂交的研究论文,各自部分重现孟德尔的发现,并且在发表论文前意识到孟德尔早已得出更全面的结论时,孟德尔的工作才得以得到主流科学界的重视和认可。

如今,孟德尔发现的两大遗传学定律,被称为 “孟德尔定律”,他本人也被称为 “遗传学之父”。

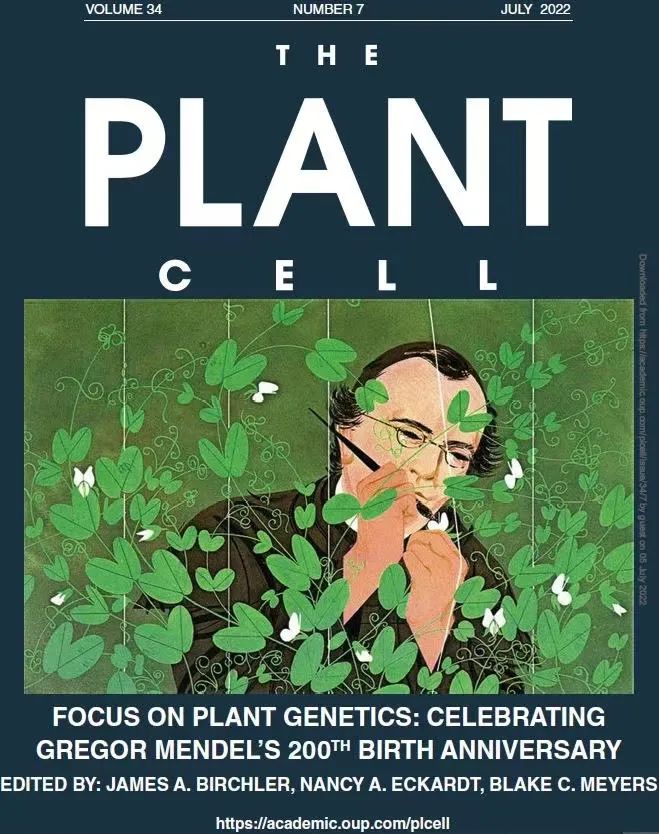

组图 3 部分学术期刊纪念孟德尔诞辰 200 周年的封面

“孟德尔的工作揭示了生物学现象背后最重要和最普遍的遗传本质,对生命科学的总体发展方向具有持续的思想引领作用。” 美国科学院院士、北京大学现代农业研究院院长邓兴旺向《知识分子》评论说。

北京大学讲席教授饶毅对孟德尔的工作做了长期大量细致研究,他认为,“孟德尔的工作不仅重要而且有创造性。遗传学是生物学里面比较少有的一个领域,几乎是由他一个人的一篇文章所奠定的,这是比较罕见的。” 从 2000 年起,饶毅给国内的研究生上一门叫做分子和细胞生物学的课程时,每次都要从孟德尔的研究讲起。

美国科学院院士、中科院生物与化学交叉研究中心主任袁钧瑛评论说,“孟德尔是一位非常有前瞻性的生物学家。他奠定了遗传学基础,首次把表型和遗传因子(后来知道是基因)非常清楚地联系了起来,这对于遗传学的贡献是根本性的。”

“做科学最难的就是如何通过现象看到本质。现在我们每个人都在研究基因跟表型的联系,但当时并不知道,他可以通过豌豆的性状抽象地想到什么样的因素可以控制这些表型。” 她补充解释说。

“我觉得纪念孟德尔是重要的,他在修道院发现的科学原理,在 200 年以后,我们还在用过不同的方法来证明他的理论的前瞻性和重要性,他的发现对现代遗传学研究有巨大的推动。” 袁钧瑛告诉《知识分子》。

她指出,现代科学研究过度重视论文杂志的影响因子有多少,多少人引用自己的论文,“这其实是在用 immediate impact(立即的影响)来证明自己发现的重要性”。“一个非常前瞻性的 observation(观察)和理论,也有可能几十年以后,别人才认识到这个发现的重要性。作为科学家,最重要的和我们应该坚持的是能够做出有 long-term impact(长期的影响)的发现。

研究表观遗传学的复旦大学 IBS 生物医学研究院研究员蓝斐则指出,在孟德尔之前,生命科学家是被动的,在孟德尔之后,研究变成主动了。“让大家知道生命体内有一种物质决定了性状,生命科学研究手段逐渐从观测结果的归纳总结转变成一项实验科学。他的发现为后辈指明了近现代生命科学包括医学的研究方向。” 蓝斐说。

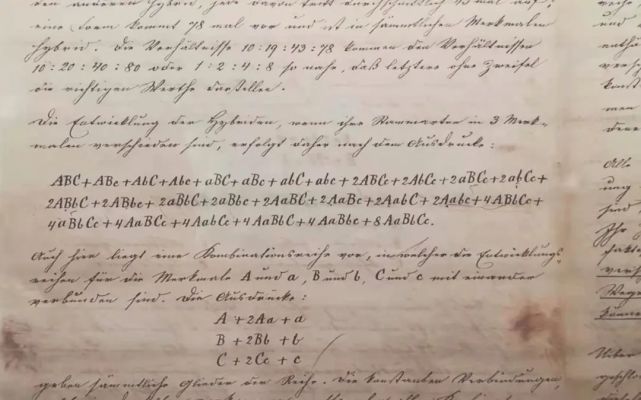

图 4 孟德尔手稿 | 图源:《孟德尔传:被忽视的巨人》

在孟德尔诞辰 200 周年之际,《知识分子》邀请相关学者,梳理回顾生命科学领域的重大研究进展,并展望生命科学领域可能会对未来产生深远影响的趋势。

讨论嘉宾:

吴建永,美国乔治城大学医学院神经科学系教授

刘海坤,德国癌症研究中心终身研究员

邓兴旺,美国科学院院士、北京大学现代农业研究院院长

吴家睿,中科院分子细胞科学卓越创新中心研究员,著有《生物学是什么》

蓝斐,复旦大学 IBS 生物医学研究院研究员

孟德尔是生命科学研究的转折点

问: 如果把生命科学领域的科学家按照贡献大小来排座次,您认为排在前五位的科学家应该是谁?为什么?

吴建永: 这个问题很难回答,就像要让人选出世界上五个最好的画家或医生,那么在不同的地区,不同的年代,不同的人群答案都是不一样的。十九世纪后生命物学的里程碑成千上万,排出前五十都很不容易,因此我只能挑几个古代贡献大的生命科学家如下:

古希腊时代: 亚里士多德(动物的分类);盖伦(发现脑控制身体活动)。中世纪: 列文虎克(Van Leeuwenhoek),罗伯特·胡克 (Robert Hooke)发明显微镜并发现细胞。十八世纪: 加伐尼(Luigi Aloisio Galvani)、伏特(Alessandro Volta)——发现电在生命中的重要作用);拉瓦锡(Antoine Lavoisier)——发现生命的能量代谢。十九世纪: 达尔文——发现生物进化; 孟德尔——发现遗传单位并奠定基因的概念。巴斯德——证伪了生命可以从无生命物质中自发产生的错误概念。

邓兴旺: 我的排序是,第一是达尔文,近代生物科学的奠基者;第二是孟德尔,现代遗传学的奠基者;第三是沃森与克里克,现代分子生物学奠基者;第四是摩尔根,现代实验生物学奠基者;第五是施莱登与施旺,细胞学说奠基者。

刘海坤: 杰出科学家的贡献时代背景,领域不同,很难量化互相比较。我自己主观排名如下:达尔文、孟德尔、巴斯德、沃森/克里克。

虽然难排,达尔文贡献排名第一应该是争议最小的。因为进化论的影响超越了科学范畴,渗透到了人类生活的各个层面。我个人认为进化论产生以后,人类时代可以分为前进化论时代和进化论时代。

孟德尔作为遗传学的奠基人,通过漂亮优雅的豌豆实验揭示遗传法则。正是有了遗传法则,进化论才有了扎实的科学基础。可惜的是孟德尔的发现太过于领先于时代,其惊世发现要尘封几十年才显示其巨大的科学影响力。

巴斯德与孟德尔同年出生,他是微生物学、免疫学的鼻祖之一,因其对于发酵的奠基性发现可以被认为是后来脱胎于发酵的生物化学领域的启蒙者,其影响绵延至分子生物学的诞生。与前面几位不同的是,巴斯德的科学发现立即转化为可见社会效益影响:酿酒工艺的改进,狂犬病疫苗救人性命。在这一点上,与巴斯德同时代的科学家恐怕无一人敢说自己比巴斯德更优秀。

沃森和克里克作为 DNA 双螺旋结构的共同发现者可以共同永载科学史册。沃森的贡献还在于,他领导的哈佛大学分子生物学系和冷泉港实验室实验室都成为分子生物学研究的高地,培养了一大批杰出的分子生物学家。

蓝斐: 这个问题实在没法完全理性的排序。我大概会认为希波克拉底在公元前 460 年发现火可灭瘟疫以及指出癫痫是脑疾病,达尔文通过观察提出进化论,孟德尔通过实验证明生命体内有 “基因” 这样的物质可以排在前三。

后来上世纪的很多发现,例如证明 DNA 是遗传物质,DNA 是双螺旋结构,提出中心法则,甚至建立分子生物学研究手段从而引导出靶向性治疗理念等都是十分重要的阶段性进步,很难再排第四第五了。不再排第四第五,是因为处在上世纪当时的情况下,即便没有这些前辈提出这些观念,也一定很快会有别人提出。但前三是很难的。

吴家睿: 不同的科学家有不同的贡献。某种意义上说,孟德尔有孟德尔的贡献,达尔文有达尔文的贡献,但拉马克也有拉马克的贡献,他提出的获得性遗传,现在的表观遗传学已经逐渐证明其是有很大的科学背景或科学理论在背后支持。尽管拉马克的获得性遗传一开始就被批判,但拉马克不也是有贡献的吗?

所以,贡献没办法量化,没有一把尺子可以衡量出谁的贡献大,谁的贡献小。

问: 孟德尔被认为是遗传学之父。在您看来,他的工作对生命科学的发展有何影响?

邓兴旺: 孟德尔的工作揭示了生物学现象背后最重要和最普遍的遗传本质,对生命科学的总体发展方向具有持续的思想引领作用。

吴建永: 孟德尔的贡献在于用数学来解释遗传的规律。遗传现象远在孟德尔之前,甚至在没有现代科学之前就知道了,比如子女会带有父母的特征。但在孟德尔之前,人们对遗传学的规律并不了解,比如不知道为什么父母的遗传特征在子女身上有时候出现有时候不出现,还有时候出现隔代遗传等其他现象。

另外,孟德尔之前的科学家普遍相信遗传是通过性状混合的方式进行的,如父母的黑和白混合成子女的灰色。而孟德尔则明确了不同遗传性状是独立的因素,黑有黑的基因,白有白的基因。这导致了 “基因” 这个概念的出现,并由此引导人们去发现遗传的物质基础DNA及其工作机制。也为20世纪高速发展的分子遗传学奠定了基础。从这点来看,把孟德尔称为 “当代遗传学之父” 是当之无愧的。

刘海坤: 孟德尔的天才工作在其生前并没有吸引大范围的注意力,原因很多。甚至可以说他工作的短期影响是微乎其微。20世纪初其工作的巨大价值才被充分认识,并产生了遗传学和遗传学分支学科。

而他揭示的遗传规律成为进化论的最强支持。他的工作清楚地展示了性状遗传的基本规律。这套规律是世间所有生命传代的最基本规律,所以解密遗传因子的物质本质也成为最重要的科学任务之一。分子生物学、基因工程的兴起都是其工作影响的后续产物。同时,遗传学也是生命科学里最早脱离简单描述性为特征的学科。

蓝斐: 我对问题一的排序基本把孟德尔放在了生命科学研究的转折点上。在他之前,生命科学家是被动的,在他之后,研究变成主动了。让大家知道生命体内有一种物质决定了性状,生命科学研究手段逐渐从观测结果的归纳总结转变成一项实验科学。他的发现为后辈指明了近现代生命科学包括医学的研究方向。

事实上,后来大家发现DNA也不是唯一的遗传物质,不同生命体的基因型也不都是孟德尔研究的豌豆的双倍体,复杂性状没办法回归到少量决定性的基因上,但这都不影响他的发现改变了人类对于生命本质的认识。

吴家睿: 孟德尔研究遗传因子,从某种意义上来说,是最早的生命科学的量子理论。因为按照普朗克的说法,能量是一颗一颗地以量子的形式发散,而量子是个最小单位,不可分割。

在孟德尔看来,遗传因子可以是隐性的,也可以是显性的,但都是一颗一颗的,而且很稳定。我认为这是孟德尔对于遗传学一个很大的影响。

当然,我们后来的研究揭示,遗传因子的稳定是相对的,基因变异是很常见的事情,这也才有了生命的多样性。从进化的角度来看,所有的基因都不是永恒的,都是会发生改变的。

讨论孟德尔的历史地位,我认为有两个概念。

第一个概念是优先权,孟德尔是第一个提出遗传学的第一定律和第二定律,以及遗传因子的人,在遗传学方面是有优先权的。我们知道孟德尔的工作是被再发现,就是说他的研究发表30年之后,有三个人的独立研究,得出了和他的工作相似的结果,这三个研究者查文献发现孟德尔已经提出了同样的观点,他们就承认了孟德尔的学术优先权。

第二个概念是对整个生命科学发展的影响。孟德尔是超越时代的,是个悲剧性人物。他的工作发表后,并没有引发生命科学界的关注。后来的三个人的工作在某种程度上也得到相似的结果。因此,从科学发展的角度来说,没有孟德尔,遗传学也是一样的发展。

从小作坊到兵团作战

问: 回望过去200年,生命科学领域呈现出怎样的发展趋势?

邓兴旺: 随着过去200年中其他学科,比如现代物理学、现代化学、信息科学等新技术的兴起,这些新方法新技术也极大改变了生命科学的研究,主要趋势是研究对象上既变得更微观也变得更宏观,研究方法上强调多学科交叉融合,研究目标也更为精确,形成生命科学领域理论化、系统化、数字化的发展趋势。

吴建永: 科学发展趋势一直呈指数型曲线变化。即每个新发现会带来多个更新的发现甚至一个新领域。但由于200年前研究工具落后,新发现很少,进展速度慢,指数曲线看起来象线性曲线。

200年前,生命科学发展的驱动力主要是好奇心,科学研究是贵族游戏,先衣食足才有好奇心。而进入18世纪后,生命科学发展的驱动力逐渐从好奇心转变成社会需要,如高产作物、有效治疗疾病、对抗老龄化社会等,科学研究逐渐成为人类文明发展的重要组成部分。社会的需求为科学发展提供了大量的研究资金,现代的技术也给生命科学的快速发展提供了先进的工具。

由于社会需求的驱动,研究的方式也从小作坊变成大兵团作战。以孟德尔遗传研究为例,他可以独自在自己的菜园里优哉游哉地做研究,靠好奇心驱使,花二十年的时间来搞清一个道理。

与此对比, 1990年代的人类基因组计划的主要驱动力是社会需要(治病、制药、降低社会医疗负担),而好奇心退到相对次要的位置。研究方式则主要是大实验室,工业化大规模操作。

刘海坤: 过去200年,生命科学从描述性的博物学开始,重要的进展类似进化论、遗传学、细胞学说和微生物学及生物化学的创立及其相互交融,奠定了生命科学的基本学科范畴。

20世纪中叶,分子生物学的创立发展,把绝大多数学科都推进到基因层面,生命科学也成为发展最迅猛的学科,这也推动了生物技术产业的革新和蓬勃发展。我们到现在还在享受着分子生物学发展的红利,特别是基因组学相关技术的进步甚至可以让很多古老的学科(比如考古,进化)产生蜕变。今后几十年,生命科学应该还会继续沿着这个主流往前发展。

蓝斐: 从理解生物体组成,到明确中心法则,到一个一个研究基因和蛋白的功能,到现在一群一群基因一群一群细胞及一个一个队列去研究生命体如何响应环境变化(包括发育和疾病)。目前的研究范式非常依赖于新技术,如测序、计算、AI、超高分辨成像、电镜等,交叉学科模式是不可或缺的新范式。

但我还是要加一句,所有的重大科学发现几乎都是少量人在很偶然的情况下做出,所以即便交叉学科现在看很重要,这也绝对不是唯一的方式。希望我们的年轻人,不要看什么热就往哪里扎堆。人多的地方,很难有重大发现。

吴家睿: 第一,出现了大科学的趋势;第二,人类改造生命的能力的提升;第三,生命科学逐渐进入到了定量化的时代了,而过去的生命科学都是定性的。这都是新的趋势。

革命性突破仍待孟德尔式人物

问: 孟德尔时代的实验,是小作坊式的单干模式,也是生命科学领域的研究在很长时间的常态。如今,以人类基因组计划为代表的国际大科学计划或工程,逐渐成为生命科学领域不可忽视的研究范式。您认为大科学计划或工程会成为未来生命科学研究的主流范式吗?小型实验室和 “单干” 为主的研究模式还有前景吗?

蓝斐: 我不认为这个问题值得大费周章去讨论。Whatever works, works。生命的原始目标之一,就是适应环境。不管是大科学还是小作坊,研究者一定会想办法发现新东西的,这一点要相信人类智慧,没必要过分规划研究模式。

吴家睿: 研究范式不存在唯一的范式,小科学今天还是同样在,但是由于人类基因组计划以后,生命科学也出现了大科学的范式。

这些范式之间没有谁好谁坏,因为研究的方法和内容不一样,没有说哪个范式能把谁给吃掉。小科学不能把大科学吃掉,大科学反过来也不是说可以把所有的小科学替代掉。

一定要注意,科学研究应该鼓励多样性,如果研究搞大一统,恨不得全世界都围着我们转,这是很糟糕的想法。

邓兴旺: 我认为大科学计划与小实验室的发展模式将会在以后的生命科学领域中共存。

首先,大科学计划的成功是有其客观性和必然性,随着生命科学与多学科的融合,在生命科学前沿问题的研究中,其他学科的新技术新方法的作用和价值也愈发明显,这些新技术新方法的使用既需要巨大的投入也需要聚集多方面的人才,像现在生命科学中的结构生物学和基因组学都是其中典型的代表。

但同时我们也看到,一个学科的发展并不仅是建立在实验积累和数据积累的基础上,思考和创新是学科发展永远的驱动力。

随着现代生命科学研究中信息传播与数据获取的便利,即使小规模的实验室也同样可以利用大科学计划产生的数据进行分析和思考,而这些思考同样有机会揭示生命科学中的突破性问题。

例如,近年来生命科学领域发展的最重要的工具之一——CRISPR/Cas9 基因编辑技术,其来源于一些微生物学家在细菌中发现一种免疫方式,其发现过程并不是具有大科学计划的、或具有大量前沿设备和数据的结果。

刘海坤: 生命科学待开垦的领域太多,大科学不会成为主流的主导范式,生命科学里的大科学项目质量参差不齐。

我们这里只谈好的大科学项目,所谓好的大科学项目(具体实施起来往往是大的工程项目)一般是领域面对的挑战单个实验室无力完成,需要科学家协调,统一资源去克服。比如人类基因组测序,癌症基因组测序等。这样的项目一般目的明确,完成目标需要的技术路线相对成熟,目标的必要性领域有一定共识,即目标完成会促进科学的整体发展。但这种项目一般是着眼于现有科学研究范式价值最大化,不具颠覆性和革命性。

回顾科学史,真正具有颠覆性造成人类认知重大突破的发现一般都来自于类似牛顿、达尔文、孟德尔、爱因斯坦式的杰出的科学家个体。这种发现,不确定性强,不可预见,无从筹划。对于此类发现,注重目的明确的大科学项目无用武之地。

所以,依赖于杰出科学家个体的研究模式会继续成为生命科学突破的主要引擎,特别对于类似于孟德尔式的突破性的发现来说。未来的生命科学领域的研究范式很难预测,比较容易预见的是,对于大数据的分析能力会成为大多数生命科学研究的必备技能。生命科学和化学的融合已经密不可分,而未来生命科学与物理学和数学的融合会更深入。

问: 展望未来,生命科学领域有哪些进展值得关注?可能会对整个领域产生深远影响的趋势会是什么?

邓兴旺: 精准基因编辑技术带来的人类重大疾病靶向诊断与治疗、农作物优势性状的获得与应用,时空多组学图谱绘制结合核酸及蛋白质结构预测与解析带来的从全新视角揭示动植物生命现象的本质等。

吴建永: 限于我的知识背景,我觉得影响最深远的进展是脑科学的进展。人类文明发展至今,机器可以代替几乎百分之百的体力劳动和百分之九十的脑力劳动。那么人类能否造出一个与人脑相当、甚至于智力远超过人脑的机器?

对于这个问题,社会需要很强,资金不是问题,全民好奇心也足够,就是一种 “千军万马等着一个好主意” 的局面。这个 “好主意” 不是靠大团队、高资助 “喂” 出来的,而多半出自一个象孟德尔这样的人头脑中的灵光一闪。不过,这方面的研究是否可行至今在理论层面上仍有争议。

吴家睿: 首先,人类基因组计划引出的大科学研究范式,它对于当前的生命科学研究和疾病的研究,带来了革命性的变化,这是非常值得关注的一个方向。

第二,合成生物学、人工智能预测蛋白质结构,基因编辑技术 CRISPR 等,这些跟传统科学不一样的技术,带来了生命科学变革的技术,也值得关注。将来这个社会怎样变化,人类会演化到哪里,我真不知道。

刘海坤: 预测很难,特别是我之前提到的颠覆性发现大多有不可预测的特征。

短期内,我们的理解会越来越接近疾病的原因和发病机理。癌症是个好的样板,神经系统疾病是需要进步的重点领域。而由此带来的人类对疾病的预测和早期干预能力会成为影响深远的研究方向。

另外,发育的基本规律,如决定细胞命运的底层编码分子逻辑,可能会迎来重大突破,这是分子生物学和细胞生物学、发育生物学深度融合后最需要突破的方向。

最后,对生命起源早期的生物化学机制的发现,会对于生命起源这一悬而未解的重大问题会带来突破性进展。

蓝斐: 我认为生命健康是我们做研究的目的,但不是生命的目的。人类的智慧也不是局限在研究清楚自我这个层面。基因编辑、延缓衰老、人机对接,这些都十分重要、但又不是最根本的目的,只是手段。事实上,以我们现在的认知,基本已经可以理解生命的本质了。

所以在生命科学这个层面上,是否还会有以及是否需要有影响深远的趋势,我觉得很难说。特别是在现代医疗手段较为成熟、社会组成架构较为稳定的情况下,生命的进化压力已经极大弱化了,那么智慧还能进化吗?这一点值得生命科学研究者关注。

不是健康,不是寿命,是智慧决定了人类未来的天花板。

《孟德尔传:被忽视的巨人》

-

孟德尔诞辰 200 周年:今天我们为何纪念这位科学巨人?_遗传学_实验_豌豆 生活英语对话 发布于 山西省 2022-07-20 10:47

https://www.sohu.com/a/569459523_121124322 -

孟德尔诞辰200周年:今天我们为何纪念这位科学巨人?原创 陈晓雪 知识分子 2022年07月20日 10:00 北京

-

孟德尔诞辰200周年|植物学家之外,研究蜜蜂、气象,对抗苛政_翻书党_澎湃新闻-The Paper 商周 2022-07-20 16:40

https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_19078625

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?