注:本文为 “短视频上瘾与沉迷对大脑结构影响” 相关文章合辑。

未整理去重。

为什么禁止孩子刷短视频毫无意义?看完这篇文章你就明白了

原创 男孩派 2024 年 05 月 16 日 09:00 安徽

所以,相比打压、控制,我们更应该做的是教会孩子驾驭手机,从短视频中汲取知识,激发孩子学习的兴趣。

—— 虎妈

作者 | 可乐妈

◐

最近,我家的气氛十分紧张。

事情的起因,是儿子在英语课上玩手机。

被任课老师发现、没收后,他不仅没有所收敛,反而想方设法又从住校的同学那里借来了一部手机,结果再次被班主任逮了个正着。

班主任告诉我这件事后,我气得在办公室当场砸了儿子的手机,没想到儿子却像一只被激怒的小兽,冲着我大吼大叫:

“你凭什么摔我的东西?凭什么?”

就这样,我气哄哄地回到家,跟同样愤愤不平的儿子陷入了冷战。

我恨恨地想:

“都怪这该死的手机,以后再也不能让儿子碰了。”

01

周末,有个朋友约我出去吃饭,并让我带上儿子一起。

可一想到儿子对我大吼大叫的模样,我就气不打一处来,最后,还是一个人赴了约。

我的这个朋友,是当地一所中学的老师,她儿子则是朋友圈里出了名的学霸,不仅去年考上了市里排名第一的重点高中,平日里,也是兴趣爱好广泛,会弹琴、会唱歌,还在网上连载小说。

我心想,这次我一定要好好跟朋友取取经,看看她是怎么把孩子从手机那里抢过来的。

然而,令我没想到的是,当我们吃完饭后,朋友的儿子有礼貌地说了一句 “阿姨、妈妈,我吃好了,你们继续。” 就坐到一边玩起了手机,手机里还不时传来短视频的音效。

我惊讶地问朋友:“学霸也刷短视频啊?”

朋友笑了笑,说:“当然啊,再说了,现在哪个孩子不喜欢玩手机,你禁止也没用啊。”

听到这里,我疯狂点头,并向朋友哭诉了这些年我是如何跟儿子打手机 “游击战” 的,可到头来,儿子还是被手机给毁了。

朋友听完,问了我一个问题:“当孩子在手机时,你心里到底在恐惧什么?”

我理所当然地说:“当然是怕他毫无节制地一直玩下去啊,而且人家网上不都说了,短视频正在吃掉你孩子的大脑……”

朋友却摆摆手打断了我,纠正道:

“那篇文章我看了,但事实上,如果仔细看文中的研究,就会发现它并没有说短视频会让孩子的脑子变笨,跟‘吃掉’大脑更是相去甚远。”

我又问:“就算是这样,那也不能说明短视频就是好的,就能放任不管了啊。”

朋友摇摇头,说:

“肯定不能不管,而是在手机这个问题上,我们当家长的,堵不如疏。”

02

看到我疑惑不解的神情,朋友给我讲起了北京大学心理学副教授张昕的故事:

有段时间,因为工作繁忙,张昕就将抖音调成了青少年模式,让孩子自己玩。

起初,他以为孩子就是在上面看看动画片,直到有一次,孩子突然跟他说想要玉米淀粉。

一开始,张昕还有点不理解,问儿子:“要玉米淀粉干什么?又不做饭。”

没想到,儿子却用稚嫩的声音告诉父亲,自己在短视频上看到了用玉米淀粉调制 “非牛顿流体” 的方法,并一板一眼地给他介绍了什么是 “非牛顿流体”。

所谓 “非牛顿流体”,就是 “遇强则强、遇弱则弱”:

当你用手轻轻搅动时,它就是液体,可是当你用锤子用力砸它时,它又变成了坚硬无比的固体。

这一刻,张昕简直不敢相信的耳朵。

如此专业、复杂的知识,竟然被只有 6 岁的儿子如此简单、清晰地复述了出来。

朋友告诉我,真正与时俱进的家长,非但不排斥孩子刷抖音,还会利用抖音来培养自己的孩子对某些领域的兴趣。

还记得之前那个走红网络的 “昆虫少年” 张赫奕吗?

张赫奕从小就喜欢昆虫,像什么澳洲宽腹螳螂、中南拟睫螳螂、刺花螳螂、巨扁锹甲、幽灵竹节虫…… 他都如数家珍。

他不仅能准确说出昆虫的学名,还能详细讲解它们的习性。

为此,妈妈鼓励张赫奕在抖音上开设了一个名叫 “柒柒的昆虫世界” 的账号,专门分享张赫奕观察昆虫和小动物的日常,科普相关知识。

而张赫奕也没有因此沉迷社交网络,反而将短视频变成了增长自己专业知识,锻炼自己表达能力的 “利器”。

听到这里,我也逐渐意识到了:

不管是手机、游戏还是短视频,它们所起到的作用完全取决于我们自身的打开方式。

比起禁止孩子使用电子产品,如何教孩子学会利用媒介获取有价值的信息,做好孩子使用习惯的管理和疏导,才是我们更应该思考的事。

03

回家后,朋友给我推荐了一些适合孩子观看的宝藏账号。

我打开一看,发现这些账号不仅内容轻松、有趣,还能兼顾专业性和知识性,别说是孩子了,大人看完也觉得很涨知识:

-@臧老师的秒懂学堂

语文想要拿高分,临时抱佛脚可没有用,靠的还得是平日里一点一滴的积累。

而臧老师的视频,就能让孩子在潜移默化中,累积不少关于语文的知识。

比如,清明节是唯一一个既是节日,也是节气的日子;

比如,中国第一幅春联 “新年纳余庆,嘉节号长春”,是五代十国后蜀的国君孟昶所写;

再比如,桃子别称枭景、梨别称蜜父、石榴别称丹若……

-@李永乐老师

提起数学,很多孩子都会觉得枯燥、生涩,学不进去。

但如果你给孩子讲如何提高彩票中奖率?问他们知不知道考清华和中 500 万哪个更难?下雨天走路淋雨多还是跑步淋雨多?

我想,大多数孩子都会感到好奇,想要探寻答案了吧。

而这些问题的答案,都能在李永乐老师的账号里找到,看完后,孩子就会发现,原来数学也可以这么有意思。

-@彭志摩

彭志摩是英语教师出身,不仅获得过很多全国演讲比赛的一等奖,还是不少英语考试的听力录音员。

因此,他的账号内容干货满满,但看下来却发现并不枯燥:

他会告诉你 “新娘” 不是 “new mother” 而是 “brid”;“一言既出,驷马难追” 不是 “one word go, jiajiajia” 而是 “a real man never goes back on his words”……

他还会时不时邀请自己的外国朋友,一起拍摄不同国家的英语口音对比。

总之,一旦点开他的主页,孩子就会不由自主地张嘴说英语。

-@夏振东讲物理

夏振东老师的物理课又被大家称为 “魔法课”:

你看他身披斗篷,手持法杖,嘴里还念着 “咒语”,俨然是一位魔术师。

更神奇的是,下一秒,讲台上的电灯就被隔空点亮,法杖与灯泡间的电流则清晰可见。

但其实,这一切的背后,都有物理知识作为支撑。

通过夏振东老师富有魔力的演绎和详细专业的解说,原本晦涩、抽象的物理知识立刻变得直观、有趣。

孩子感受到了物理的神奇和乐趣,自然就会有学习和探究的欲望。

-@向波老师

如果说物理老师夏振东是一位神奇的魔法师,那么化学老师向波就是一位风趣的脱口秀达人。

别人讲课是照着课本,他讲课则是与日常生活息息相关。

比如 “净水中的化学”、“头发中的化学”、“美白中的化学”、“放屁中的化学” 等等。

听了他的讲解,孩子自然会发现这个世界中的所有元素都离不开化学。

-@语文山水

去年年底,一段初中语文课视频在网上火了。那是一堂肖像描写的作文课,一位男生正在朗诵自己的作文:

“每天早上,她的笑声一定会先于她的脚步,到达教室……

她的笑是那么有步骤:弓腰,后仰,抬手,展眉,眯眼,咧嘴,放声,捂嘴,然后慢慢地平复……”

这节语文课正是来自杭州近郊的丁兰实验中学,发布它的账号叫 “语文山水”,运营这个账号的就是该校的语文老师王杨军。

他的语文课,跟一般的课堂可不一样。

他不仅会将三句半的表演形式运用到古诗词的课堂上,还将飞花令、写对联、对成语等形式搬到了语文课堂上。

寓教于乐,让传统古诗词的美一点点浸润孩子的心田。

04

另外,我还发现短视频平台,有一个特别实用的功能,那就是 “青少年模式”。

打开后,它会帮你严格控制孩子的使用时长:

拿抖音来举例,14 岁以下的实名用户会被强制进入青少年模式,每天只能使用 40 分钟(家长输入密码才能再次使用)。

而且一旦开启,原本复杂的网络世界就会变得瞬间 “干净” 起来:

没有打赏,没有社交身份,没有私信,没有直播与评论,也没有上传功能,这样一来,短视频也能成为孩子学习的好帮手。

在内容方面,抖音还打造出了非常适合孩子看的各种专栏,其中,我最喜欢的还是一个叫 “云逛馆” 的频道。

一直以来,儿子都对历史方面的知识很感兴趣,也多次提出让我们带他去外地的博物馆之类的,但因为我跟孩子爸爸工作的原因,几乎很难请到长假。

直到打开了 “云逛馆” 功能,儿子足不出户也能看到珍贵的文物和宏伟的建筑了……

以前,儿子一拿到手机要么是打游戏,要么是刷一些网络烂梗,一张嘴就是 “你这个老六”、“恐龙扛狼扛狼扛” 之类的。

但自从我向他推荐了这些账号,儿子渐渐开始对知识和学习产生兴趣。

而我也在陪儿子一起刷视频的过程中发现:

短视频这种表现形式,让很多知识的理解难度大幅度下降,就算是一些我们印象中很枯燥、严肃的内容,博主们也能通过各式各样的演绎,让看的人兴致勃勃。

如今,我们任何人谁都无法将孩子隔绝在一个没有电子产品和网络的真空世界里。

与其严防死守,不如顺势而为,引导孩子正确使用电子产品,从短视频中汲取知识,扩展认知的边界。

就像作家李月亮说的:

“这个时代,如果你跑在前面,就会发现,遍地都是机会,一切都欣欣向荣。如果你落后于时代,则会发现举步维艰。”

面对时代的浪潮,我们时常恐慌、焦虑。

但天下大势浩浩汤汤,世界不会为了谁而倒退。这时,谁能顺着浪潮向前游动,谁就能抢占先机。与新事物做朋友的人,才永远不会被时代抛弃。

所以,不用过度焦虑,帮孩子练就在新时代飞行的能力吧。

相信未来的日子里,他们一定会受益无穷。

孩子沉迷 “低级快乐” 爱刷短视频,大脑严重受损:假期谨防孩子 “低级快乐” 成瘾

原创 主创团 新东方家庭教育 2024 年 02 月 03 日 07:00 北京

作者:主创团・饮冰

现如今到处都充斥着短视频,人们似乎也都习惯了刷短视频来打发时间,据中国互联网络信息中心(CNNIC)发布的第 52 次《中国互联网络发展状况统计报告》,**截至 2023 年 6 月,短视频用户规模达到 10.26 亿人,**而这庞大的数据背后,是大量的用户投入时间。

你一定体验过 —— 明明决定了要早点休息,可是躺床上打开手机,滑动着屏幕就再也停不下来。

如今各大平台…… 到处充斥着狗血无用的短视频,你的手却停不下来,不知不觉就刷几个小时。

总是等到实在坚持不住了,才丢下手机沉沉睡去。

孩子们平时上学,刷短视频的机会少,可是如今放寒假了,孩子们有大量时间刷短视频。再加上周围父母或亲朋好友也有刷短视频的习惯,那孩子很大可能一个假期就浸泡在短视频的环境里了。

虽然刷短视频也许能让孩子安静地呆着,但还是不建议放任孩子刷短视频。

刷短视频不但浪费时间,还会给孩子带来一些潜移默化的影响,甚至影响到孩子的大脑和学习。

01 谨防孩子沉浸在 “低级快乐”

曾经有一个话题 #低级快乐正在拖垮你# 上了热搜,一时间引起热议。

有网友表示,

“要多读书、学习,追求高级快乐。”

也有网友反对,

“快乐也有高低之分吗?快乐也有鄙视链吗?”

是的,没错,快乐确实有高级和低级之分。

低级的快乐,通过放纵就可获得;

高级的快乐,通过自律方可获得;

而顶级的快乐,煎熬后才可获得。

美国外交家布热津斯基在 1995 年提出一个词汇 “Tittytainment”,后翻译为 “奶头乐理论”。

布热津斯基认为,社会发展,经济进步,贫富差距会越来越大,越来越趋于 20% 的人口占据 80% 的社会资源。

20% 的资本家为了安抚那 80% 的人口,就给他们塞上 “奶嘴”,让他们沉浸在 “低级快乐” 中,让他们失去自主思考和判断的能力,也失去抗争的欲望……

这个战略要如何实施呢?就是给 80% 的人创造 “低级快乐”。

(1)发展满足性娱乐:肥皂剧、偶像剧、明星八卦等娱乐产业,让人们沉溺于享乐和安逸中,丧失上进心和深度思考能力。

(2)发展发泄性娱乐:比如精彩刺激的游戏,色情产业,炒作网络口水战等;

短视频就是其中的主力军。

短视频呈现的内容大多直白搞笑不费脑,都是直奔主题迅速刺激观众,没有深度的思考,让人眼花缭乱停不下来;

短视频呈现的内容都有动感 “洗脑神曲” 加持,这些背景音乐节奏动感、曲调明快,带给观众沉浸式体验,让人不知不觉就刷了一个又一个视频;

短视频呈现的内容大多浮夸虚幻,要么是扮演高富帅,要么是假扮丑穷,但都是靠着脚本表演,观众却深陷其中。

短视频确实给人们打造了一个方便、娱乐的世界,也能给人们带来放松。但是刷完这些视频,我们又记得什么呢,除了无尽的空虚,恐怕只是白白浪费了时间吧……

大人尚且如此,孩子处于成长发育过程中,自控、自律、判断力都未成熟,更容易沉迷其中。

02 沉迷 “低级快乐” 带来哪些危害

长期处于 “低级快乐” 会上瘾。而上瘾会对大脑造成伤害。

上瘾会使大脑经历三个阶段 ——脱敏反应、敏化反应和大脑前额叶功能退化。

脱敏反应:当我们受到新的刺激,多巴胺急剧增加,直到通过一定行为,满足这一刺激,多巴胺又急剧下降。这个时候,我们需要更多的刺激来满足这种 “饥饿感”,这种过程循环往复,造成我们对整个过程麻木,比如说:从前刷 2 分钟短视频大脑就会变得愉悦兴奋,但是现在刷 1 小时也未必能感受到兴奋,但你又很渴求这种兴奋感,所以只能花更多时间刷短视频。

敏化反应:会对让人 “上瘾” 的相关事物更敏感,换句话说,一旦习惯了刷短视频,你对世界上其他的事物,比如看书、学习、思考,可能都很难再提起兴趣。

在不断的刺激、脱敏和敏化过程中,我们的大脑前额叶功能退化(这是人与动物进化过程中所不一样的那一部分),最终无法控制我们的行为。甚至由于一系列的连锁反应,我们会出现精神失常、紧张、神经衰弱、抑郁、无法自控等症状。

总的来说,沉迷刷短视频等 “低级快乐” 会对孩子的大脑造成很大危害。

如果孩子长期处于 “低级快乐” 中,他们对 “枯燥” 的学习、阅读很难再提起兴趣,他们沉迷于短暂的快乐,进而失去深度思考的能力;

而且孩子的大脑正在发育期,也可能导致发育不良,情绪失控、暴躁易怒等;

长期处于这种靠放纵获得的短暂快乐中,孩子也会对生活中那些快乐感少、需要付出努力才能获得快乐的行为,如读书、运动、学习等失去兴趣。

03 抵制 “低级快乐”,陪孩子度过有意义的假期

其实很多时候,孩子沉迷 “低级快乐”,根在家庭,因在父母。

想要让孩子远离垃圾快乐,父母一定做好这三个点:

(1)带孩子做延时满足的事情

我们之所以会沉浸在刷短视频的 “低级快乐”,是因为它能带给你**“即时满足”,**它带来的快乐都是及时的、毫不费力的,类似的还有嗑瓜子、打游戏、K 歌等等,只要你去做这些事情当时就能体会到快乐。

而我们的孩子更需要的是**“延时满足”**,像读书、学习、运动等等,这些只有付出一定的时间精力取得一定的成绩后才会觉得快乐。

这也就是为什么孩子能轻而易举地嗑几小时瓜子、打一下午游戏,却很难安静地读半小时书。瓜子进了嘴巴就觉得甜、打开游戏就感觉到刺激,而读书想要快乐需要付出时间,需要理解记忆,而且反馈不及时。

一旦孩子沉迷短视频、打游戏等即时满足,就很难对枯燥的书本、复杂的算式等提起兴趣,很难再塌下身子学习提升自己,失去积极向上的追求。

(2)以身作则,远离 “低级快乐”

孩子小时候缺乏自觉能力,不要指望孩子能自觉远离 “低级快乐”。

需要父母适时地 “逼” 一把。

要制定一定的规范,尤其假期大把时间,要严格规范孩子。

“6 岁之前,父母尽量不要让孩子接触手机等电子产品,就算是用的话也要删掉游戏、短视频等娱乐 APP;

6-12 岁,不宜过度打压,可以与孩子协商规定玩手机的时长、次数,并且严肃立下使用规矩,如有违反必须接受处罚;

12-18 岁,青春期的孩子一般自我意识较强,父母应该适当管理、酌情引导。”

父母是孩子最好的老师,也是孩子的第一模仿对象。父母要以身作则,不要沉迷于短视频、肥皂剧等 “低级快乐”,不要在孩子身边大声音外放刷短视频。要尽量给孩子提供一个舒适、温馨的环境。

(3)丰富孩子的业余生活

当孩子沉迷游戏或者短视频时其实是他没有其他有趣的事情,父母要多带孩子体验不同的生活。

李玫瑾教授曾分享过一个案例:一位爸爸发现儿子在高二的时候迷上游戏,他没有一味制止,而是带着儿子报了一个乒乓球班。

每到周末,爸爸就要求和儿子比赛。结果为了赢爸爸,儿子不得不加倍努力练习,也渐渐摆脱掉了网络游戏。

父母不妨丰富孩子的生活,培养孩子一些兴趣爱好,带孩子学画画、学跳舞、去运动、去旅行……甚至可以去干干农活、学学厨艺等等,不要图省事,扔给孩子一个手机就什么也不管了,你现在省的事可能在以后会带来麻烦。

04 宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒来

科技进步,短视频盛行,是时代的趋势,我们不可逆转。

那些靠放纵得来的短暂快乐是无用且空虚的,只有历经磨砺取得的成就才是充实美满的。

父母要明白科技进步也是把 “双刃剑”,要带孩子去体验好的方面,摒弃坏的方面。

要正确引导孩子,做好孩子成长路上的 “引路人”。

沉溺多巴胺:短视频正在吃掉你孩子的大脑

原创 男孩派 2024-04-08 17:56 安徽

时代会造就孩子,同样也会毁掉孩子。

为人父母,千万别让短视频成为青少年的 “精神鸦片”。

—— 虎妈

作者 | Seven

周末,我去闺蜜家做客。

一进门,就发现闺蜜 8 岁的儿子倚靠在沙发上玩手机。

吃饭的时候,他也拿着手机不停地滑着一个个短视频,时不时发出哈哈大笑,我扫了一眼,都是那种恶趣味搞笑视频。

我忍不住拿胳膊肘捅闺蜜,暗示这你也不管管。

闺蜜扫了儿子一眼说:

“孩子学习一天也挺累的,就让他玩会吧,再说总比打游戏强不是?”

我看着那个刷短视频刷得不亦乐乎的孩子,心里止不住地担忧。

据中国互联网络信息中心发布的第 52 次《中国互联网络发展状况统计报告》,截至 2023 年 6 月,短视频用户规模达到 10.26 亿人。

其中不乏年纪尚小,还在学业上升期的孩子。

尤其一到假期,地铁里、大街小巷,更是随处可见捧着手机刷短视频的孩子们。

短视频就仿佛是包裹着糖衣的毒药,看似无害,实则悄无声息,伤入骨髓。

01 短视频正在劫持孩子们的大脑

你想知道,我们在刷短视频的时候,大脑都发生了什么变化吗?

2021 年一篇发表在神经科学领域顶级期刊 Neuro Image 的论文,对正在观看短视频的大脑进行了影像扫描。

他们让 30 名被试者在大脑受监测的情况下,开始刷视频。

其中有一类视频,是短视频平台针对你的喜好,精准推送你喜欢的视频类型,比如动物、游戏、搞笑视频等,称为 PV。

当我们刷到为我们特别定制的 PV 时,大脑中奖励系统的某些部位会被激活。

这个部位的神经元就会释放多巴胺,我们会得到一种幸福愉悦的感觉。

当算法不断为我们送上爱看的短视频时,我们会从大脑到身心都充满了舒爽,不由自主地越陷越深。

一位研究短视频的神经科学家说,为了研究,她下载了一个 TikTok,注册为新用户,开始观看里面的 15 秒短视频。

结果一个小时后,她才意犹未尽地停下来,一脸茫然,感叹时间去哪儿了。

成年人尚且如此沉迷,更何况大脑发育不成熟的孩子。

真人秀节目《放学后》中有个女孩叫悠悠,每天放学回家必刷半小时短视频。

刚开始还能到点即停,后来愈发沉迷。

饭前两小时什么也不干,时间全用来刷平板、刷手机上了。

爸爸试图阻止,但悠悠却无动于衷。

一旦离开电子产品,悠悠整个人毫无精气神,做什么都兴趣缺缺的模样。

不少沉迷短视频的孩子,已经到达了一种上瘾的程度。

有的孩子藏起手机,半夜三更躲在被子,一刷就是一个晚上;

有的偷偷把手机带去学校,上课的时候躲在下面刷视频,无心听讲;

有的孩子整天刷短视频,母亲看不下去把手机没收,他就对母亲破口大骂、拳打脚踢…

怪不得连马斯克和抖音海外版 Tiktok 首席执行官周受资,都对自己的孩子下了禁令,不许看短视频。

短视频,正在不知不觉劫持了孩子的大脑,让孩子深陷其中,难以自拔。

02 短视频正在加速孩子们的分层

作者 @羊羊讲述过自己儿子小 V 的经历:

小 V 从小就特别聪明,而且记忆力特别好,两岁识字,四岁独立阅读,有着和大人无异的识字量和巨大的阅读量。

可是就在入学前的暑假,她放任儿子看了不少短视频,整个假期他都没看几页书。

开学后小 V 出现了一个特别明显的问题,他写作业总是匆忙,潦草,甚至漏题,还经常问她:妈妈,这题是什么意思?

刚开始她会责怪小 V 不用心,一度着急上火。

但后来她发现,只要接过他 “不懂” 的题目,再读一遍,不用解释,他就能从读题的断句和重音里理解题目的意思。

所以他压根不是不懂,他只是变得无法专注于文字了。

2018 年一项研究发现,每天使用智能手机超过 7 小时的 9-10 岁儿童的大脑会出现可见萎缩。

因为在对短视频上瘾的过程中,大脑负责主观高级思维的大脑前额叶功能会严重退化。

这会给孩子带来很多负面影响:

专注力下降,注意力不集中;

认知能力受损;

神经和记忆变得缓慢和迟钝;

影响语言、读写等学习能力……

总结来说,就是会影响孩子深度学习和思考的能力。

一位妈妈就曾自曝:

之前放寒假的时候,因为自己白天上班,晚上要准备考试,为了防止孩子打扰她,就把手机丢给了刚上小学二年级的孩子玩。

结果才短短十几天,孩子就对手机里的短视频上了瘾;

吃饭时也要刷,走路时也要刷,最后一大半寒假作业都没有写完。

结果开学一个月,孩子上课经常走神、心不在焉,学习成绩直接退后了 20 名。

这一下子就和其他的同学拉开了差距,真不知道怎样才能追回来。

她真是后悔莫及,早知如此,死也不能把手机交给孩子。

要知道,看短视频的时候,大脑会不断地释放多巴胺。

孩子一旦习惯短视频的高多巴胺刺激后,就很难长时间聚焦在枯燥、乏味的学习上。

短视频,正在默默加速孩子们的分层,拉开孩子之间的差距。

04 教育无法重来,孩子的成长只有一次。

如果孩子一时沉浸于短视频所释放的多巴胺中,只会愈陷愈深,浪费最宝贵的时间与精力,最终耽误学业,一事无成。

不仅如此,短视频中的低俗内容,还会扭曲孩子的人生观、世界观和价值观。

帮助孩子抵御这种隐秘的侵蚀,是家庭教育的重中之重。

以下几点建议,供各位家长参考:

1. 用优质的视频内容代替短视频。

面对时代洪流,想通过隔绝的办法来避免短视频导致的负面影响,几乎是不可能的。

堵不如疏,如果孩子实在想看手机,可以引导孩子看一些制作优良的动画片、纪录片、电影等等。

首先,平常孩子刷短视频,因为大数据的算法,会让孩子一直停留在符合其喜好的视频中,很容易上瘾,一刷就是半天。

但是传统动画片、纪录片等视频形式,都有固定的主题和完整的故事情节,一集完了就完了。

其次,像是不少科普或者历史纪录片,很多都是比较有深度,有丰富知识普及的。

比如《故宫 100》,采用了短纪录片的形式,每集 6 分钟,一共 100 集,画面精美,解说有趣,每天让孩子看个 5、6 集也无妨。

所以,我们可以选择这些高质量内容来代替短视频,不仅可以防止孩子过度沉迷,还能高效率的向大脑输送知识,开阔眼界。

2. 帮孩子建立多元化的兴趣爱好。

你有没有发现,当一个孩子有自己特别感兴趣的事情,比如踢球、跳舞、画画的时候,是绝对想不起来玩手机、刷短视频的。

心理学家米哈里也提出,人在从事喜欢、有挑战且擅长的事时,更容易体验到全神贯注、忘我的心理状态。

所以想要让孩子远离短视频,不妨帮孩子建立多元化的兴趣爱好。

平常可以多多观察孩子的兴趣点,在孩子空闲无聊的时候,给他提供多样化的娱乐选择。

带孩子去打球、学跳舞、爬山徒步…… 甚至可以去干干农活、看一些闲书等等。

千万不要图省事,扔给孩子一个手机就什么也不管了。

当孩子与其他事物建立了亲密链接,获得了更持久的乐趣,他就会忘记虚拟世界中那些短暂如泡沫般的快感了。

3. 带孩子见见真实的世界。

对于太多从小生活在钢筋水泥城市里的孩子来说,短视频里呈现的是一个截然不同的世界,所以他们才会产生好奇、逐渐沉迷。

不如带孩子回归到真实的感官体验吧,带他去看看外面真实的世界。

家长可以带孩子:

到乡村去,看看粮食是怎么来的,体验劳作的乐趣和辛苦;

去水族馆和动物园,和活蹦乱跳的小动物打个招呼,看看这个星球不同的生命存在;

去大自然看一看,一家人远离手机、网络,听蝉鸣鸟叫,看鱼儿戏水。

去祖国各地大好河山观光游览、了解当地的历史文化、风土人情。

再普通的风景里,也藏着诗和远方,更藏着孩子开阔的心胸和眼界。

见过世界之大,他就不会再把眼光局限于一块小小的屏幕里了。

随着科技进步,短视频盛行,是时代的趋势,我们也不可逆转。

但对于孩子而言,过早接触这些东西,只会破坏他的成长秩序和正常规律。

父母就是为孩子挡住短视频侵蚀的关键 “闸门”。

希望每位父母都能提高警惕,给孩子提供一个充满爱且安全、稳定的保护空间,让孩子得以健康成长。

短视频刷多了确实会影响大脑结构

原创 九边 2023 年 10 月 07 日 08:32 山东

假期去了趟上海,在机场随便买了本书,也就是那本《掌控习惯》,本来没指望啥,没想到有些内容还挺受用。里边讲的很多东西之前我也有点体会,经作者一说更加清楚了。今天再跟大家聊聊。

先说下那个书名,英文名字叫《atomic habits》,也就是原子习惯,作者认为每个人的生活就是由一个个原子一样的习惯构成的,可以通过优化这些习惯来让生活变得更好一些。感觉英文书名更有逼格一些,可能不太利于推广吧,于是就改了成《掌控习惯》。你问我推荐这本书不,不太推荐,网上看几句摘要就够了。

作者提到的内容里,我觉得最关键的两件事:

先说第一句:重复一个动作,会导致大脑发生生理变化。

“重复行为改变大脑” 这事,在之前另一本书里也看到过,那本书里讲的更加详细一些。说咱们的神经网络,刚开始就跟无数的山间小路似的,稀稀疏疏。后来有些路用的多,有些用的少。

经常被用的那些通路上,就被裹上了 “腱鞘”,变成了高速公路,到了三十来岁就慢慢固化,形成了类似很多国家的整体格局似的,有大动脉级别的高速路,有不那么繁忙省道,还有不咋宽的县道,最末梢是水泥的村道。

形成 “高速公路” 这些路径会涌现出 “自发性”,我们可以一边用筷子吃饭一边唠嗑,另一只手还在那里刷微博。这事咱们看着没啥,其实在不会用筷子的人眼里,难度和你踩着独轮车写 ppt 差不多。

不断地重复,会把人逐步往 “无意识” 方向塑造,也就是重复的次数多了,大脑会形成 “硬链接”,从此不用意识参与也能自动驾驶。我们自己都说不清楚为啥能在双轮的自行车上保持平衡,我们也能轻易做到不看键盘就噼里啪啦码字码代码。可能当你仔细想为啥能在自行车上保持平衡的时候,反而容易摔下来。

此外新手开车的时候喜欢看 “点位”,在后视镜里看到哪个点的时候该怎么拐。但是等开个几万公里,慢慢就自己也说不上来凭借什么依据做决策,却总能做到 “擦边而过”,面对复杂路段也能做到心里有数。

当然了,骑自行车、不看键盘码字和开车这事依旧属于低层次的行为模式,有时候咱们还可以看到更高层次的 “自动驾驶”。

大家一定听说过这样的说法,说象棋大师们都可以做到下一步就看清了接下来十几步,我在很长时间里对这个说法也深信不疑。不过后来看了好几个象棋大师的访谈,比如那个中村光,卡斯帕罗夫,卡尔森等等,发现并不是真的。

他们都说自己顶多能预测两三步。大师们下棋并不是在那里跟人工智能似的,看一眼就推断出来了接下来的所有可能性。

他们下棋跟你骑车差不多,战术和目的是清除的,但是具体操作过程全靠感觉,看一眼棋盘,就能发现某个位置闪闪发亮,可能还没来及思考,已经落子了,这也是为啥他们能做到同时对战十几个人。

反倒是两个顶高手对局,他们经常思考的问题是,“我为啥一眼就想往那个位置落子”,“有没有更好的选择” 等等。也就是先有感觉,然后才思考那样下子合不合理。当然了,这种类似直觉一样的东西,是他们长年累月跟别人对战和研究棋谱形成的反射机制,需要大量的练习,顶级水平还需要很高的天赋。

这就给了我们一种理论上的支持,某件事你做的不太好,可能并不是咱们笨,可能就是单纯的重复次数太少。

更关键的是,只要你不断去重复,潜移默化就有改变,大脑会变得很擅长干那件事。只是这种改变太过细微,每天的进展用显微镜看都看不到,大部分人很快就放弃了,只有极少人能走到最后。

更重要的是,类似记忆力这些我们一直以为天生的东西,也和大量的训练强相关。已经有非常严肃的研究发现,伦敦的出租车司机海马体确实变大了,退休之后又变小了。

在以前没有导航的年代,在密如蛛网的伦敦开出租车是一个非常富有挑战性的工作,需要记忆大量的街道信息,负责记忆的海马体一直在忙乎,可不是变大了,司机们的记忆力也就变好了。等到退休,长时间不用又退休了。

这也告诉我们一件事,无论是对我们自己,还是对孩子,平时少说类似:

“我的记性不行”;

“我数学不行”;

“我家孩子天生学不会 xxx”

这些暗示、标签化或者 “定义” 会让人自然而然地放弃使用某个技能,因为自己不行嘛,时间长了,大脑里对应的那部分果然退化了,确实不行了。

按照这个逻辑,如果每天花大量时间刷短视频,可能不仅仅是浪费时间的问题,那种持续的短暂刺激,可能进一步影响人的神经回路。确实有不少人刷那玩意太多之后发现对生活中很多事情都没法集中注意力,可能大脑生理结构上也被短视频给影响了。本文实在是不知道该用什么标题,随便从这里起了一个。

不过短视频也不是什么洪水猛兽,这里依旧说的是 “过量”。

另一个问题就是习惯的养成问题。

那本书的作者说,习惯的养成是基于频率而不是时长。

比如咱们想养成一个天天跑步的习惯,可能不少人第一反应是给自己制定一个目标:每天跑步五公里。

这种操作大概率会因为前期太艰苦,跑几次就彻底放弃了。其实大家反思下,就能发现曾经绝大部分下定决心要搞的东西,都因为琐事而中断,中断了再捡起来就会感觉非常抗拒。因为每次想到 “跑步”,第一反应是肺在燃烧,腰酸腿疼,心理本能地抗拒。

真正的做法应该是,把每天的目标定的足够小,然后重复一百次,先让大脑把基础反馈链路铺设起来,脑子里冒出 “跑步” 这个词的时候也没那么痛苦了,才算是培养习惯的第一步。

而铺设反馈链路的办法,其实就是 “次数” 和 “频率”,每次剂量小一些,坚持的天数长一些,慢慢做到 “无痛下楼”。有跑步习惯的小伙伴都知道,下楼才是最难的那一部分。

这个意义上讲,“培养新习惯”,有点类似器官移植。

一个病人需要一个新器官,跟一个身体不好的人需要加强锻炼差不多是一样的,前者需要一个符合自己配型的器官,后者需要一个适合自己的新习惯。

但是 “移植” 完之后,才是大麻烦。正如身体会对新器官产生巨大的排异反应,咱们往自己的生活中注入了一个新习惯,也会产生持续的排斥。于是接下来就需要一个 “内化” 的过程,把这个新习惯变成自己生活的一部分。

而这个内化的过程,可能最好的办法就是 “无痛”,把行为难度使劲降低,然后增加频次,比如先定个小目标,每天跑步五分钟,先坚持 100 天看看情况。习惯了再加量。

这一点我还有个身边的案例,我的一个同事他和老婆以前都在大学教书,后来太缺钱,他出来干私企,他老婆继续留在大学教书。几年前周围的人都让孩子学钢琴,他们家也送了过去,但是他老婆每次开车来回一个多小时,只让孩子练二十分钟,到时间就撤。他一度还跟我们抱怨,说他媳妇就是矫情,教书匠看书太多脑子固化了,不知道从哪看了些奇怪理论,这不浪费钱嘛,因为哪怕你只弹五分钟,人家也是按照一个小时收钱的。

这不几年过去了,其他人绝大部分都放弃钢琴了,他家孩子反而在继续。现在每天弹四十分钟,都不用家长提醒,每天到时间自己就去练了。大家不要觉得每天四十分钟也不多,凡事每天能做这么久,时间长了积累起来是非常可怕的。

尾声:

假期其实写了一篇别的,今天这篇是有感而发,所以不准备写太长。

最大的体会,还是我们在过去的时间里,用习惯给自己做了个笼子,形成了稳定的行为模式,慢慢生活也就变得一成不变,也不想改变了,任何变化都让人痛苦不堪。

不过有些事还是必须要做的,比如中年人,尤其中年男性,绝大部分身体状态都一塌糊涂,可一家老小指望你,你躺医院去,那成啥了?

大家知道 “住院部第一定律” 吧?医院的住院部有个说法,说是你只要因为某个病住进去一次,今后还会因为这个病再住进去第二次,还有第三次。

所以还是得好好想想,改掉一些小毛病,培养健康的生活习惯,身体尽量不要出问题。同时有了理论武器,也可以帮助孩子改掉一些小毛病什么的。

还有句话想跟年轻的小伙伴分享,世界上 99% 的工作都是熟练度的问题,除了前端科研,那玩意是真拼智商和悟性。绝大部分工作只要入了门,有了相关的资源和平台,连头猪都能胜任。

所以我们应该做的,是不要随便定义自己,多去练,多去重复,等着大脑也发生优化,积累优势,很少有什么东西是真学不会的。

短视频在吃孩子的大脑?太夸张了!

果壳 2024 年 04 月 22 日 20:00 四川

有一篇文章流传甚广,标题就非常引人注意,是《沉溺多巴胺:短视频正在吃掉你孩子的大脑》。

在文章中用来论证标题的,是一篇来自 NeuroImage 的论文 [1],是这么说的:

但如果仔细看那篇研究的话,会发现它跟 “吃掉大脑” 相去甚远。它确实揭示了短视频带来的一些问题,但如果将其过分夸大,只会平添焦虑,根本无益于家长对孩子的教育。

论文到底说了啥?

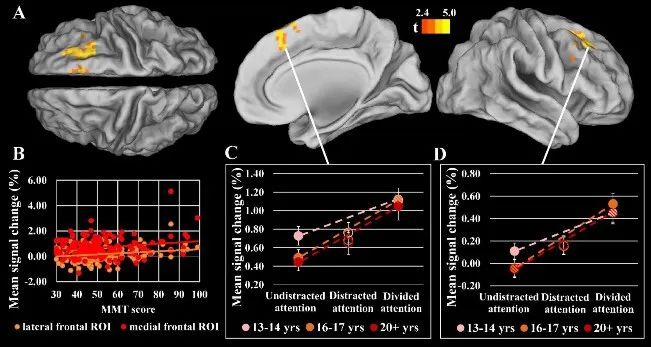

这篇发表于神经科学影像领域顶刊 NeuroImage 上的研究的主要目的是为了探寻个性化推荐短视频类成瘾行为的神经机制。整篇论文分为了两部分,第一部分是问卷调查,第二部分是主要的神经影像学研究。

首先,因为没有前人研究抖音是否会导致类成瘾行为(addiction-like behaviors),所以研究者找了 208 名年轻人被试来回答问卷。结果发现,被试的年龄与成瘾行为没有相关,有相关的是自控力:自控力越低,成瘾症状越严重。

然后,研究者找了 30 名 19-30 岁大学生,使用 fMRI 比较被试在观看 GV(generalized videos,一般视频)和 PV(personalized videos,个性化视频)两类视频时 BOLD(大脑血氧水平依赖)信号的变化。

这里的 GV 可以理解为用户在登录抖音账户前,系统分发的非个性化推荐的视频,PV 则是算法根据用户喜好给用户推荐的个性化视频,BOLD 信号反映了不同脑区的活跃水平。

简单来说,就是研究被试在看个性化推荐和普通短视频的时候,哪些脑区显著激活,哪些又没有显著激活。

通过这部分研究,研究者发现了个性化推荐短视频特别容易让人上瘾的两大机制:

第一,是观看个性化推荐视频时,大脑默认网络出现了激活功能分离,即涉及当前情境和精神状态的子系统被显著激活,但与思考未来有关的子系统没有显著激活。

这其实就是看短视频时大家特别沉浸,觉得时间一下子就溜走了的原因:我们被吸引着只关注了当下的刺激,而忽视了之后还需要做的事情,

第二,才是原文中关于多巴胺的内容:两类视频都会激活大脑黑质(SN),但个性化推荐视频还会激活腹侧被盖区(VTA),而 SN 和 VTA 都与多巴胺的分泌有关。

这仅仅意味着在个性化推荐的加持下,短视频对大脑奖赏系统的激活更为强烈。

确切地说,这篇论文讲的是,短视频可能会影响多巴胺系统,但能影响多巴胺系统的事物有很多,像成瘾药物那种程度和机制的则寥寥无几。短视频会像成瘾药物一样,劫持多巴胺系统,让人对其产生强烈的动机与依赖吗?这篇文献没说。短视频会让多巴胺分泌过多,以至于超过阈限,使人脑子变坏吗?这篇研究也没说。

奖赏系统的激活并不是一件坏事,美食、音乐、电影、运动,任何一件令我们愉悦的事情都可能激活奖赏系统。如果要对短视频口诛笔伐,“会激活奖赏系统” 并不是充分的理由。

无论从研究目的、研究结果,还是从全是成年人的研究样本上来看,该研究都和 “短视频在吃掉孩子大脑” 相去甚远。单凭这篇研究,实在难以支撑这么夸张的结论。

需要警惕的,是成瘾还是短视频?

有些人可能会认为,短视频确实给自己的或者身边的孩子带来一些负面的影响,所以即使措辞夸张了些,呼吁正视短视频的影响依然很有必要。

需要肯定的是,过度沉迷于短视频、产生成瘾行为确实会带来很大问题。不仅是短视频,社交媒体、电子游戏也都是一样,屏幕时间(screen time)过长对孩童的影响非常大,与肥胖 [2]、睡眠减少 [3]、认知和社会情感发展受阻、青春期心理健康问题 [4] 等负面变量均有相关。

很多人都喜欢躺在床上刷手机

但一方面,不能只谈行为,不谈程度。例如,有研究者提出,每天使用智能手机、平板电脑和电子游戏超过 7 小时的 9-10 岁的孩子的大脑额叶皮质会过早变薄 [5],但对这个年龄段的孩子来说,超过 7 小时本身就是一件异常的事情。几乎可以肯定,这样的孩子生活里必然还存在其他异常的风险因素,才可能将如此漫长的时间花在屏幕前。

另一方面,也不能忽视电子产品的正面影响。就以短视频为例,在教师的手中,它能创造一个情境式的、有意义的、与学生生活相关联的学习过程,培养学生的学习动机 [6]。短视频也可以刺激 5-6 岁儿童的语言发展 [7],还能帮助成人更好地学习创造性技能(如烹饪、绘画等)[8]。

将包括短视频在内的产品妖魔化,将其作为孩子问题的来源,看似缓解了家长的焦虑,实则会忽视孩子行为背后的更多复杂因素。

在信息社会的大背景下,因为害怕孩子沉迷就让孩子在成长过程中舍弃电子产品,就好像因为害怕高铁速度过快,而让孩子学祖辈坐绿皮车一样,舍弃了太多当代社会的高效。

如何正确处理电子产品这把双刃剑,应对信息社会给孩子与父母带来的复杂挑战,是更值得去思考的方向。聚焦在短视频,认为短视频会导致孩子出现各种各样的问题,其实是一种方向上的错误。

有问题的并不是某件特定的事情,而是过度使用。如何判断过度使用?成瘾表现就是一个很好的判断方式,例如 [9]:

-

孩子是不是只有使用电子产品才能得到快乐?

-

孩子是不是越来越多地使用电子产品?

-

孩子是不是将电子产品作为逃避现实的方式?

-

被迫下线时孩子是不是不开心?

-

孩子是不是偷偷摸摸地使用电子产品并且撒谎?

-

电子产品的使用是不是影响到了正常的活动、交友和学习?

但实际上大部分家长对沉迷的判断很随意。可能回到家,看到孩子在看手机,就觉得沉迷了,需要批评两句,孩子烦,家长也烦。

这种过度限制背后深层次的原因,是新兴产品带来的莫名恐惧,不正视这种恐惧,开头提到的那种以科学研究的名义散播焦虑的文章将反复出现,说到家长的心坎上。

直面电子产品,驾驭才能不沉迷

现在对短视频的恐惧,其实有些类似过去几十年对电子游戏的担忧。无论是把游戏当成 “电子海洛因”,还是把短视频打上 “吃孩子脑子” 的标签,本质上都是迎合家长对孩子教育的焦虑,将信息时代的新兴事物极端而粗暴地打成了对立面,仿佛问题的根源就是这些害人的新东西。仿佛只要消除了这些新玩意,孩子们就一定不会出任何问题。仿佛只要科学能够证明成瘾的存在,那么家长就有足够的理由向自己的孩子下禁令。

但所有可能成瘾的事物,都被强力禁止了吗?并非如此。

以酒精滥用为例,它有非常明确的生理基础,成瘾机制也有大量研究 [10],但家长们却总是能以 “小酌怡情”、“应酬必要” 等等理由维持喝酒行为的正当性,很少会有人会承认喝酒上瘾可能存在问题,要尽可能控制。

相反,短视频成瘾是一个相当新的现象,甚至短视频出现还不到 10 年,相关研究还远不如酒精成瘾扎实,却已经被家长们盯上,一些人开始对它忧心忡忡,要求做出控制。

如何防沉迷?

为什么?一方面是主体不同,孩子更加脆弱,更容易被影响,如果周围五六岁的孩子都在抽烟喝酒,同样会被强烈反对;另一方面,则是话语权的不同,家长们不一定刷短视频,但几乎一定玩手机,但家长们大多觉得自己只是 “小玩怡情”,绝不会觉得 “手机吃掉了自己的大脑”“自己应该被强制戒手机”。

家长对新兴事物的担忧是一种传统,从摇滚、灯笼裤、电视机到个人电脑都是一样的,对以短视频为代表的智能手机的担忧,可以说继承了这种传统。

而各种严管规章的出台,其实就呼应了这种担忧,根据这些规章,游戏平台和短视频平台对孩子的监管其实都相当严格。

只要是未成年人账号,非寒暑假期间游戏时间每周只有三个小时,短视频使用也会有所限制,每使用超过 40 分钟就需要家长授权,并且每天晚上 22 时至次日 6 时都无法使用抖音。

但有多少家长知道可以给自己的孩子开启青少年模式,又有多少家长选择简单粗暴地一禁了之呢?

一刀切管起来比较轻松。然而,一刀切的副作用也需要注意,亲子关系可能被严重破坏,孩子未被看见的需求比如 “缓解压力”,可能依然得不到满足。最终,孩子还会逃向其他的出口。

“有度” 地使用包括短视频 app 在内的电子产品,也许是孩子这一代 “移动互联网原住民” 需要学习的最重要技能之一。

在有的孩子手中,电子产品成为了解大千世界的窗口,能满足自己的社交和情感需求,并且自发地从中学习知识,但有的孩子却只能被动沉迷。这种差异从根本上讲,是信息素养能力的高低不同,亦即从互联网中搜索获取信息并用于终身学习的能力不同。

“信息素养(Information Literacy)”的本质是全球信息化需要人们具备的一种基本能力。信息素养这一概念是信息产业协会主席保罗·泽考斯基于1974年在美国提出的。

简单的定义来自1989年美国图书协会(American Library Association, ALA),它包括:文化素养、信息意识和信息技能三个层面。能够判断什么时候需要信息,并且懂得如何去获取信息,如何去评价和有效利用所需的信息。

这种能力不仅需要孩子自己探索,更需要家长去创造一个好环境,引导孩子慢慢掌握。

在这种环境中,短视频有很多种形态,但绝不是吃掉孩子大脑的妖怪。

参考文献

[1] Su, C., Zhou, H., Gong, L., Teng, B., Geng, F., & Hu, Y. (2021). Viewing personalized video clips recommended by TikTok activates default mode network and ventral tegmental area. NeuroImage, 237, 118136.

[2] Nagata, J. M., Iyer, P., Chu, J., Baker, F. C., Gabriel, K. P., Garber, A. K., … & Ganson, K. T. (2021). Contemporary screen time usage among children 9–10‐years‐old is associated with higher body mass index percentile at 1‐year follow‐up: A prospective cohort study. Pediatric obesity, 16 (12), e12827.

[3] Hale, L., & Guan, S. (2015). Screen time and sleep among school-aged children and adolescents: a systematic literature review. Sleep medicine reviews, 21, 50-58.

[4] Domingues‐Montanari, S. (2017). Clinical and psychological effects of excessive screen time on children. Journal of paediatrics and child health, 53 (4), 333-338.

[5] https://www.cbsnews.com/news/groundbreaking-study-examines-effects-of-screen-time-on-kids-60-minutes/

[6] Nabilah, A., MP, D. L., Lazuwardiyyah, F., Syaifuddin, S., & Abdi, W. M. (2021). Students’ perception toward the use of tiktok video in learning writing descriptive text at MAN 1 Gresik.Journal of Research on English and Language Learning (J-REaLL), 2 (1), 16-21.

[7] Karimah, L. S., Deporos, S. R. C., Kustiawan, U., & Maningtyas, D. T. (2022). Does TikTok Effective in Stimulating Language Development for Children Aged 5-6?. Golden Age: Jurnal Ilmiah Tumbuh Kembang Anak Usia Dini, 7 (1), 11-22.

[8] Qiyang, Z., & Jung, H. (2019). Learning and sharing creative skills with short videos: A case study of user behavior in TikTok and bilibili. International association of societies of design research (IASDR), design revolution.

[9] https://screenstrong.org/kidsbrainsandscreens/

[10] https://www.msdmanuals.cn/professional/special-subjects/illicit-drugs-and-intoxicants/alcohol-use-disorder-and-rehabilitation

[11] https://news.un.org/zh/story/2023/03/1115997

短视频正在 “危害” 你的大脑吗?

原创 那根葱 神经现实 2025 年 01 月 20 日 08:45 英国

1 月 19 日,随着 TikTok 在美国全面关闭,1.7 亿美国用户正式成为 “TikTok 难民”。而在短暂关停后的复活,表明这场闹剧还远未结束。在互联网中的一片哀嚎中,人们哭诉着自己的生活早已离不开 TikTok。自问世以来,TikTok 凭借其精准的短视频算法俘获了众多网民,让人们如痴如迷,陷入不断上滑刷新 APP 的怪圈之中。

在关停半天后,TikTok 在 X 上宣布 “正在恢复服务的过程中”,并与特朗普合作寻求留美长期方案。

—

信源:@TikTok Policy

放眼国内,由抖音所领导的短视频行业的国内市场规模如今已达 3000 亿。据《第 54 次中国互联网络发展状况统计报告》显示,截至 2024 年 6 月,短视频用户已占全体网民的 95.5%[1]。《中国网络视听发展研究报告(2024)》指出,我国短视频用户人均日使用时长为 151 分钟[2]。

随着短视频不断侵占我们的注意力和时间,你是否好奇过,在沉迷短视频的背后,我们的大脑究竟发生了什么?

为什么会上瘾?

浙江大学的一项功能性核磁共振成像研究为我们揭示了短视频与成瘾之间的关联(如图所示)[3]。该研究对浙江大学的 153 位抖音用户进行了一次问卷调查。其中,约 45.8% 的调查参与者存在轻中度的抖音上瘾问题,且有 5.9% 的人对抖音严重上瘾。统计分析显示,自控能力越差,上瘾程度越高。现代常见的焦虑情感可能会促使人们将小视频视为逃离压力的避风港,而缺乏自控力的人可能更难从这种逃避中抽离出来,进而对短视频产生过度的依赖。

默认模式网络的三个节点与大脑其他区域的功能性连接图示。

(a)在观看推荐算法所推荐的视频时,后扣带回皮质(posterior cingulate cortex)与初级视觉、听觉区域,以及一部分顶叶区域的功能性连接增强。

(b)相同情况下,内侧前额叶皮层(medial prefrontal cortex)与前扣带回皮质(dorsal anterior cingulate cortex)等其他区域的功能性连接减弱。

(c)颞极在颞上回内的功能性连接增强,与楔前叶、腹内侧前额叶皮质(ventromedial prefrontal cortex,vmPFC)等诸多区域的功能性连接减弱。

—

参考文献 [3]

青少年短视频沉迷是人们重点关注的问题。由大脑生长发育导致的荷尔蒙水平变化会影响青少年的自控力,并使他们面临更高的心理健康风险[4]。这可能会让他们更容易对短视频成瘾,并反过来影响他们的心理健康水平。西南大学 2021 年发布的一项针对 3000 多名中国青少年的调查研究显示,过度依赖抖音的青少年更易产生抑郁、焦虑等的心理问题,这些心理问题可能会导致短期记忆的下降[5]。沉迷手机也容易导致青少年睡眠质量降低,影响大脑的健康成长 [6]。同时,短视频的内容还会影响到青少年的自我评判。对于女性受调查者,使用抖音等社交媒体的频率与外貌焦虑成正相关[7]。短视频也可能带来更多的向上社会比较 *,降低青少年的自信心与自尊心[6]。

作者注

**向上社会比较(upward social comparison)**描述的是一个个体与(他自认为)比他优秀的个体相比较的现象。

此外,短视频也是中老年人退休后的新精神寄托。北京师范大学新闻传播学院执行院长喻国明教授认为 [8],中老年人社会生活相对单一,这使得他们能将大量时间投入到短视频平台。同时,因为他们缺少互联网的推荐算法的相关经验,所以在接收这类信息时会更容易沉浸、成瘾。随着年龄增加,认知能力的衰退会干扰到中老年人的自控力 [9],对社会认同的需求也会诱发对短视频的沉迷 [10]。尽管短视频对中老年人大脑的影响尚不明晰,但可以明确的是,延缓大脑衰老需要规律的体育运动与丰富多彩的社交生活[11],刷短视频的行为可能会取代更加健康的生活习惯,对大脑的健康老化造成不利影响。

沉浸时的大脑

默认模式网络(default mode network)活动的降低是大脑在集中注意力时最明显的信号。默认神经网络主要由内侧前额叶皮质,后扣带回皮质和角形脑回(angular gyrus)组成,是一个横跨整个大脑的大型神经网络。在人们无事可做、胡思乱想的时候,默认神经网络会变得非常活跃。同时,它也参与包括环境观测、自我参照、社会认知等其他复杂的认知功能。

大脑默认模式网络的 3D 模拟图像

—

Andreashorn

自我参照(self-referential processing)指一个个体在思考跟自我有关的信息时的认知过程,这包括了追忆过去、计划未来以及体会当下。在短视频中,个性化推荐的内容往往与用户喜好、兴趣、经验有比较高的契合,因此,它们会触发观看者的自我参照过程。在这个过程中,负责投射过去与未来的内侧颞叶子系统的活跃度会降低,处理当下觉知的背内侧前额叶皮质的子系统的活跃度会升高。于是,人们关于过去和未来的思维活动被抑制,注意力完全集中在当下。与此同时,默认模式网络与初级视觉皮层、初级听觉皮层以及额顶叶网络(frontoparietal network)的沟通被加强。初级感觉皮层解码和加工基础的视觉和听觉刺激。额顶叶网络则负责维持注意力与短期记忆。这些网络的密切合作调动了过去积极的观影体验,这些体验自上而下地调控了注意力的分配,使用户的注意力更多地集中在视频提供的视觉和听觉刺激上。

作者注

- 内侧颞叶子系统(medial temporal lobe subsystem,MTL)包含了腹内侧前额叶皮质、顶下小叶后部(posterior inferior parietal lobule,IPL)、海马旁皮质(parahippocampal cortex,PHC)、海马结构(hippocampal formation,HF+)等区域。

背内侧前额叶皮质子系统(dorsomedial prefrontal cortex subsystem,dmPFC)包含了背内侧前额叶皮质、颞顶交界区域(temporoparietal junction)和颞极(temporal pole)。

集中的注意力

后扣带回皮质是默认模式网络的重要枢纽,其主要功能之一是平衡向内与向外的注意力。向内注意力(internally oriented attention)指的是对内部思考的专注,向外注意力(externally oriented attention)指的是对外部刺激的关注。推送视频会使后扣带回皮质与负责短期记忆的额上回(superior frontal gyrus)、额中回(middle frontal gyrus)的连接增强,使观看者的注意力从外部转向内部,同时通过整合短期记忆中储存的视频信息,让大脑对视频信息进行更深度、更有意义、更高级的处理。

扣带回皮质

—

Wikimedia Commons

在一部分脑区变得更加活跃的时候,另一部分脑区的活动出现了减弱。背前扣带回皮质 、尾状核(caudate),还有一部分的丘脑(thalamus)负责注意力分配以及对抑制的控制(inhibition control)。当我们在看短视频时,这些区域的活动同时减弱,彰示了自控能力的降低。同时,它们与默认模式网络连接的减弱还会降低个体对自控力的把控和对意识的觉察,使人们在观看短视频时更加沉浸忘我,无法自拔。

作者注

抑制控制指的是一个个体在抑制自己的冲动时的认知过程,比如在饥饿的时候拒绝食物的诱惑。

上瘾与沉迷

观看视频时,视频的刺激会激活大脑的奖赏通路。奖赏通路内的神经元会释放大量的多巴胺,让大脑将特定的行为与快乐联系起来,使人们产生再次执行这个行为的渴望。2019 年的一项新研究表明,小脑可能也是奖赏通路的一部分,它与腹侧被盖区直接相连,而腹侧被盖区则是处理奖赏的核心区域之一 [12]。腹侧被盖区和黑质(substantia nigra)会共同强化那些能够获得奖励的特定行为。其中,黑质的神经元倾向于编码信息的显著性,让这些信息更容易从其他噪音信息中脱颖而出。同时,腹侧被盖区的神经元会对奖励的价值高低进行编码。这个过程允许大脑着重处理视频提供的感官信息,并让这些刺激显得弥足珍贵。研究发现,相较一般视频,个性化推送的视频会显著激活腹侧被盖区,说明这些算法推荐的视频对于观看者有更高的奖励价值,也会让人更容易上瘾。

(a)腹侧被盖区在 MNI 脑模板上的位置。

(b)相较一般视频,在观看算法推荐的视频时,腹侧被盖区的活跃程度显著更强。

—

参考文献 [4]

人的认知能力会因此受到影响吗?

鉴于短视频的流行是近年来才有的现象,当下并没有足够的证据来表明短视频本身会对我们的认知能力造成什么确切的影响。不过,现在已有不少科学家着手研究信息技术可能会给人类大脑带来的变化,学术界也存在一些相关的研究案例可供人们参考和推测。

一些研究发现,互联网上短暂而即时的快速信息摄入会使人们更难长时间维持注意力。2020 年于《自然》发表的一项关于 “社交媒体使用症”(social-networks-use disorder)的研究显示,社交媒体的成瘾程度与注意冲动(attentional impulsivity)的强度成正比。同时,注意冲动与社交媒体成瘾存在着一种双向影响,即有注意冲动倾向的人也更易受到社交媒体吸引。该研究团队还猜测,网络上的刺激或许能够通过影响大脑的注意过程来削弱自控力,这种冲动会让人们追求即时奖励而忽视长期风险。人们会更容易被社交媒体的铃声和视觉刺激吸引,从而对奖励产生渴望,这会使他们更难抑制自己的冲动 [13]。

作者注

在心理学中,注意冲动指代无法集中注意力的现象。

在两种执行功能测量(TMT-B、MCST)中,注意冲动(BIS-15)与网络成瘾(sIAT-SNS)表现出正相关。

—

参考文献 [14]

另外一项在《世界精神病学》发表的研究综述称,网络中的 “信息奖励”(information reward)会通过刺激人的皮质 - 纹状体多巴胺系统(cortico-striatal dopaminergic system)来强化不断检查手机的强迫性行为[14]。在综述提到的一项脑成像研究发现,经常一心多用的人在分心任务上的表现更差,但是相关脑区的活跃程度却有所增加 [15]。这说明大脑的工作效率正在 “事倍功半”——大脑付出了更多的努力,却获得了更糟的结果。另外一项关于大脑结构的研究显示,在互联网高度使用者前额叶皮质中,那些与对抗分心、保持任务目标相关的脑区 * 灰质质量减少了,而灰质是由大量的神经元聚集形成的重要神经组织。这或许暗示了过度使用互联网对大脑健康的损害。然而,这只是科学家对互联网下大脑变化的初步探索,它们的可靠性还需要更多的重复实验支撑[14]。

作者注

对抗分心,维持目标聚焦的脑区包括右额极(right frontal pole)与前扣带回皮层。

分心任务和大脑活动之间的联系。右半球前额叶皮层区域显示出媒体多任务(MMT)得分与分心注意条件下的大脑活动呈显著正相关(A)。

—

参考资料 [15]

尽管不少研究都指向了过度使用网络的负面影响,但目前还没有足够的证据证明其导致的认知能力下降是长期的、不可逆转的。因此,只要合理分配看小视频的时间,多与家人朋友在现实中喝茶聊天,我们还是能够做到娱乐生活两不误的。

作者:那根葱

编辑:EON

参考文献

[1]“CNNIC:第 54 次中国互联网络发展状况统计报告.” 199IT, 19 Sep. 2024, https://www.199it.com/archives/1718242.html.

[2]“网络视听用户 10.74 亿人 短视频人均单日使用 151 分钟.” 中国青年报,28 Mar. 2024, https://zqb.cyol.com/html/2024-03/28/nw.D110000zgqnb_20240328_2-07.htm.

[3] Su, Conghui, et al. “Viewing Personalized Video Clips Recommended by TikTok Activates Default Mode Network and Ventral Tegmental Area.” NeuroImage, vol. 237, 2021, p. 118136. Crossref, doi:10.1016/j.neuroimage.2021.118136.

[4] Casey, B. J., and Kristina Caudle. “The Teenage Brain.” Current Directions in Psychological Science, vol. 22, no. 2, 2013, pp. 82–87. Crossref, doi:10.1177/0963721413480170.

[5] Sha, Peng, and Xiaoyu Dong. “Research on Adolescents Regarding the Indirect Effect of Depression, Anxiety, and Stress between TikTok Use Disorder and Memory Loss.” International Journal of Environmental Research and Public Health, vol. 18, no. 16, 2021, p. 8820. Crossref, doi:10.3390/ijerph18168820.

[6] Woods, Heather Cleland, and Holly Scott. “#Sleepyteens: Social Media Use in Adolescence Is Associated with Poor Sleep Quality, Anxiety, Depression and Low Self-Esteem.” Journal of Adolescence, vol. 51, 2016, pp. 41–49. Crossref, doi:10.1016/j.adolescence.2016.05.008.

[7] Vall-Roqué, Helena, et al. “The Impact of COVID-19 Lockdown on Social Network Sites Use, Body Image Disturbances and Self-Esteem among Adolescent and Young Women.” Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry, vol. 110, 2021, p. 110293. Crossref, doi:10.1016/j.pnpbp.2021.110293.

[8]“中老年人,迷上短视频但别迷失自我 - 新华网.” 新华网,4 Nov. 2020, http://www.xinhuanet.com/ent/2020-11/04/c_1126694444.htm.

[9] Rodin, Judith, and Ellen Langer. “Aging Labels: The Decline of Control and the Fall of Self-Esteem.” Journal of Social Issues, vol. 36, no. 2, 1980, pp. 12–29. Crossref, doi:10.1111/j.1540-4560.1980.tb02019.x.

[10] 何亮. “研究显示短视频成‘银发族’社会参与新方式.” 中国高新网,科技日报,27 Aug. 2021, http://www.chinahightech.com/html/chuangye/kjfw/2021/0827/5605134.html.

[11] Peel, Nancye M., et al. “Behavioral Determinants of Healthy Aging1.” American Journal of Preventive Medicine, vol. 28, no. 3, 2005, pp. 298–304. Crossref, doi:10.1016/j.amepre.2004.12.002.

[12] Carta, Ilaria, et al. “Cerebellar Modulation of the Reward Circuitry and Social Behavior.” Science, vol. 363, no. 6424, 2019, p. eaav0581. Crossref, doi:10.1126/science.aav0581.

[13] Wegmann, Elisa, et al. “Interactions of Impulsivity, General Executive Functions, and Specific Inhibitory Control Explain Symptoms of Social-Networks-Use Disorder: An Experimental Study.” Scientific Reports, vol. 10, no. 1, 2020. Crossref, doi:10.1038/s41598-020-60819-4.

[14] Firth, Joseph, et al. “The ‘Online Brain’: How the Internet May Be Changing Our Cognition.” World Psychiatry, vol. 18, no. 2, 2019, pp. 119–29. Crossref, doi:10.1002/wps.20617.

[15] Moisala M, Salmela V, Hietajärvi L et al. Media multitasking is associated with distractibility and increased prefrontal activity in adolescents and young adults. NeuroImage 2016;134:113-21.

别再给孩子看短视频了,对大脑的影响比想象要大

原创 丁香妈妈 2025 年 02 月 10 日 20:56 北京

过年的假期里,大家有没有发现,不只大人爱看短视频,孩子也是。

吵闹时,给孩子看会儿短视频,就安静不少。

老人刷短视频时,孩子也去凑着一起看,越看越上瘾。

……

有些孩子甚至会沉迷在短视频里,会惦记你的手机,抢手机,偷偷藏手机。

孩子刷短视频的时候,大脑发生了什么,这么上瘾?长期看短视频,会对孩子发育造成什么影响吗?

今天我们就请苏静老师跟大家说一说这个问题。

当孩子刷短视频时,大脑会发生什么变化?

图片来源:giphy

大脑会分泌更多多巴胺,孩子会感到更快乐。

短视频的内容大部分简单直白,易于孩子理解,还常常配有曲调明快、节奏动感的「洗脑神曲」,短平快的闪屏和信息轰炸,带来了持续的、高强度的视觉和听觉刺激,引发大脑分泌大量的多巴胺**,让孩子沉浸其中,越刷越快乐。

加之短视频平台本身的机制就是「回音室效应」,你喜欢什么,算法机制就会一直推送你喜欢的内容。

我们成年人刷短视频时肯定也有这样的感受:有趣的内容越刷越多,一直刷一直爽,不知不觉「抖音 5 分钟,人间 2 小时」。这也难怪小孩子几乎只需要看一眼,就能牢牢被吸引。

而这种对大脑持续的、高强度的刺激,会逐渐拉高大脑对信息刺激的耐受阈限值。

一开始刷 5 分钟会让孩子心情愉悦,后来会发展到要刷 20 分钟才过瘾,孩子就这样一步一步地沉迷,使用的时间越来越长,长此以往会对孩子语言发展、情绪管控、睡眠质量甚至是生长发育等方方面面产生不良影响。

长期刷短视频会对孩子产生什么样的影响?

01 影响孩子的语言、读写与认知能力

美国辛辛那提儿童医院的一项新研究发现,看手机屏幕过长,可能让儿童在语言和自我调节方面的能力有所下降。

众多研究证明,每天独自使用电脑、电视和手机电子屏幕超过 1 小时的孩子,其大脑白质发育水准明显低于其他儿童,而大脑白质是影响语言、读写与认知等学习能力的重要物质。

过多使用电子产品,会引发孩子出现明显的认知和学习缺陷,主要是因为它阻碍了有利于孩子身心发展的行为。而这些问题在过度观看短视频时同样存在,并且短视频让人忽略时间、沉迷其中的特性无疑会加重这一后果。

毕竟「刷短视频」代替了听广播、读绘本、同伴游戏等娱乐活动,大大侵占了孩子与家人、同伴的互动和交流的时间,但是孩子的认知能力正是通过这些活动来发展的。

02 让孩子丧失对学习的兴趣

短视频的信息碎片化、话题转换快、获取便捷,让人的思维常年处于快速运转状态。

如同美国著名心理学家丹尼尔・T・威林厄姆(Daniel T . Willingham)所认为的:

无论科技提供了何种体验,人们都能立刻获得这样一种感受:不必等待。

而长期接触数字科技的后果并非无法集中注意力,而是无法忍受无聊。

我们总会期待听到、看到、读到有趣的东西,希望不需要怎么努力就能获得有趣的体验。

当孩子们沉浸在及时的、毫不费力的快乐中,自然而然会对生活中那些需要付出努力,才能获得快乐的行为比如读书、运动等失去兴趣,长此以往将会失去自主思考能力。

比如很多家长发现,以前还能自己玩玩具,或者翻翻绘本的孩子,在习惯了刷短视频后,越发地坐不住,无法忍受「无聊」,在阅读一本书、分析一道难题时变得浮躁不安,无法专心,动不动就想拿起手机点点点。

面对短视频强势「入侵」家长该如何应对?

总而言之,宝宝 18~24 个月之前尽量不要接触短视频和电子产品,避免短视频「入侵」终极大招就是:

不!要!接!触!

不然很多成年人都无法抵抗短视频那魔法般的吸引力,更何况是鉴别力、自控力都不强的孩子呢?

但是如果孩子已经开始有沉迷短视频的苗头了,应该怎么办?

面对这种情况,苏静老师给出了3 个建议:

01 转移注意力

每当孩子吵着要刷短视频的时候,有一个不变应万变的方法也许能够帮到你:转移注意力,试试看书、画画、遛弯…… 孩子很快就会把手机抛之脑后。

况且,有时候孩子打滚撒泼吵着要刷短视频不一定是真的上瘾,只是单纯觉得太无聊,想要你陪陪他呀。

02 观看高质量视频

如果是 18~24 个月以上的「大孩子」,家长也可以适当选择一些高质量的节目给孩子观看,比如一些优质的早教节目、动画短片等。

但也要注意控制用眼习惯和观看时间,建议每天累计不超过 1 小时。

观看的时候一定要有父母陪伴,爸爸妈妈可以利用节目中的内容和宝宝互动,让宝宝描述一下节目内容、自己有什么感想等等,这个过程是可以帮助宝宝从观看和交谈中学知识的。

03 家长做好榜样

很多家长可能发现:只要我陪在孩子身边,他就能自己静静地拼积木或者翻看绘本,无论我是在看书、听歌还是发呆,但如果他发现我在偷偷刷手机,就会一把抢走。

孩子之所以知道短视频、会刷短视频、沉迷短视频,最大的原因还是家长让他们有所接触,甚至有的家长把刷短视频作为安抚孩子,让孩子安静的主要手段。

因此,想让孩子不刷短视频,家长要做好榜样,尽量避免在孩子面前使用手机,尤其是刷短视频。

参考文献

[1] Should we worry about filter bubbles?

[2] https://chinese.christianpost.com/news/er-tong-yi-yuan-yan-jiu-chang-shi-jian-kan-dian-zi-ping-mu-xiao-ruo-er-tong-da-nao-jie-gou.html

[3] Hutton JS, Dudley J, Horowitz-Kraus T, DeWitt T, Holland SK. Associations Between Screen-Based Media Use and Brain White Matter Integrity in Preschool-Aged Children. JAMA Pediatr. 2020;174 (1):e193869. doi:10.1001/jamapediatrics.2019.3869

via:

-

为什么禁止孩子刷短视频毫无意义?看完这篇文章你就明白了

https://mp.weixin.qq.com/s/YvMCRBI0o7xmOPldeLPLiA -

孩子沉迷 “低级快乐” 爱刷短视频,大脑严重受损:假期谨防孩子 “低级快乐” 成瘾

https://mp.weixin.qq.com/s/JMQx1kYKg9IJ_Y6uVg20nw -

沉溺多巴胺:短视频正在吃掉你孩子的大脑_澎湃号・湃客_澎湃新闻 - The Paper

https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_26953680 -

作家阿来:一刷短视频,我就失去了时间概念

https://mp.weixin.qq.com/s/mHZGk1f5An3CDRbrI7q4xQ -

短视频正在 “危害” 你的大脑吗?

https://mp.weixin.qq.com/s/hVBQoMGlwO3YzFIL_5xzSA -

短视频刷多了确实会影响大脑结构

https://mp.weixin.qq.com/s/ZLrNkpG-seMn1ARpqhe1Tw -

在被短视频 “投喂” 的时代,如何保持清醒,独立思考?

用苏格拉底的方法思考,不到半小时就能得出开创性新思想丨阿兰·德波顿

https://mp.weixin.qq.com/s/TFN3jD6ORQ_MX7HuA6XqTA -

短视频在吃孩子的大脑?太夸张了!

https://mp.weixin.qq.com/s/553I571IlkvRIplZYyJk7w -

短视频正在 “危害” 你的大脑吗?

https://mp.weixin.qq.com/s/hVBQoMGlwO3YzFIL_5xzSA -

别再给孩子看短视频了,对大脑的影响比想象要大

https://mp.weixin.qq.com/s/X6swnJyuidyRBTV_6RrnIQ

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?