简介:永磁同步电机(PMSM)是现代电动车辆和工业自动化中的关键部件。本项目介绍了在Simulink环境下构建PMSM数学模型的方法,阐述了如何通过电磁场方程、动力学方程和电气方程来分析电机的工作原理和优化控制策略。此外,还详细介绍了s-function模型的构建过程,包括使用C语言编写的sfun_pmsm.c文件和编译成的mexw64动态库文件,以及如何在Simulink中进行模型实例化和接口设置。项目还包括了一个名为sfun_pmsm_v1.slx的测试模型,用于输入参数和控制信号,观察电机响应,验证模型的准确性和正确性。

1. PMSM电机原理与应用

1.1 PMSM电机的基本概念

永磁同步电机(Permanent Magnet Synchronous Motor,简称PMSM)是电机家族中一种高效的电机类型,它利用永磁体产生磁场,通过定子电流与转子磁场的相互作用,实现电机的旋转和扭矩输出。与传统电励磁同步电机相比,PMSM电机具有结构简单、运行可靠、功率密度高和效率高等优点,广泛应用于高性能伺服系统、电动汽车驱动、风力发电和航空航天等领域。

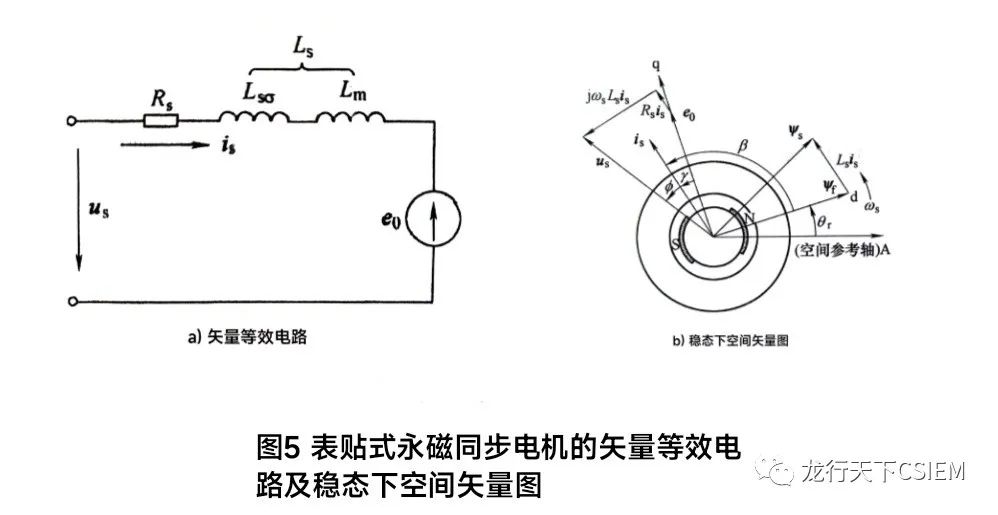

1.2 PMSM电机的工作原理

PMSM电机的基本工作原理是利用永磁体在定子产生的旋转磁场对转子磁场进行磁力驱动。当三相电流通过定子绕组时,会产生一个旋转磁场,与转子上固定的永磁体磁场相互作用,产生电磁转矩,使转子跟随旋转磁场旋转。PMSM电机的核心在于精确控制电机的转速和扭矩,实现高效稳定的运行。

1.3 PMSM电机的应用领域

PMSM电机在各个领域的应用均要求高精度和高效率。例如,在电动汽车领域,PMSM电机由于其高效率和高性能,成为了主流的驱动电机选择。在工业自动化领域,PMSM电机可以实现精确的速度和位置控制,为精密机械运动提供保障。在风力发电中,PMSM电机能够适应变化的风速,确保高效稳定的能量转换。这些应用展现了PMSM电机在现代技术中的重要作用和广泛的应用前景。

2. PMSM数学模型构建

2.1 PMSM电机的电磁关系分析

2.1.1 电机的基本电磁原理

在永磁同步电机(Permanent Magnet Synchronous Motor, PMSM)中,电与磁的相互作用是其运行的核心原理。当电流通过电机的导体时,会在导体周围产生磁场。当导体置于磁场中,根据右手定则,将产生一个力,使导体发生运动。此力被称为洛伦兹力(Lorentz force),是电机运作的基本动力来源。

在PMSM中,由于使用了永磁体来产生磁场,所以不需要额外的激磁电流。永磁体的磁场和定子绕组产生的磁场相互作用,产生电磁转矩,使得电机转动。

2.1.2 永磁同步电机的磁场分布

永磁同步电机的磁场分布是一个复杂的三维问题,但在基本分析中,我们通常将它简化为二维问题。在二维空间中,永磁体产生一个空间上的恒定磁场,而定子电流产生时间上正弦变化的磁场。两者相互作用,产生旋转磁场,进而驱动转子同步旋转。

为了详细分析PMSM的磁场分布,通常需要采用有限元分析方法(Finite Element Analysis, FEA)。通过这种分析方法,能够可视化磁场的强弱分布情况,并可以进一步计算出电机的反电动势(Back-EMF)、磁链以及转矩等参数。

2.2 数学模型的理论基础

2.2.1 电机的电压方程和磁链方程

PMSM的数学模型基于电磁理论和电机学原理,通过建立一组数学方程,描述电机在电气和机械上的行为。这组方程包括电压方程、磁链方程、转矩方程和运动方程。

对于PMSM来说,电压方程可以表达为:

U = R*i + \frac{d\psi}{dt}

其中, U 是定子绕组两端电压, R 是定子电阻, i 是定子电流, ψ 是磁链, t 是时间。

磁链方程描述的是电机内部磁链与电流的关系。在PMSM中,磁链方程会更为复杂,因为需要考虑永磁体产生的磁链以及电流产生的磁链之间的相互作用。

2.2.2 转矩与功率的数学表达

电机的输出转矩是PMSM的关键参数之一,它决定了电机的驱动能力。转矩方程一般可以表示为:

T = \frac{3}{2} p \psi i \sin\theta

其中, T 是电机产生的电磁转矩, p 是电机的极对数, ψ 是磁链, i 是定子电流幅值, θ 是电流矢量与磁链矢量之间的夹角。

电机的输出功率可以由以下公式得出:

P_{out} = T \omega

其中, P_{out} 是输出功率, ω 是电机的角速度。

2.3 数学模型的建立过程

2.3.1 从理论到模型的转化方法

建立PMSM数学模型的第一步是定义电机结构和参数,例如定子和转子的几何尺寸、绕组分布、永磁体特性等。在这些定义的基础上,应用麦克斯韦方程组以及电机学的基本原理,可以将电机的物理行为转化为数学表达式。

其次,采用适当的假设和近似可以简化模型,如假设电机磁路不饱和,铁损忽略不计等。这些简化的假设能够将复杂的三维问题转化成二维或一维问题,减少计算复杂度。

2.3.2 数学模型的简化与假设条件

在建立数学模型时,还需要根据实际情况设定一些假设条件。例如:

- 忽略电机的铁损和机械损耗。

- 假设定子电流和磁链的波形都是理想的正弦波。

- 假设电机的磁导率在定子和转子中都是恒定的。

这些假设条件有助于在不失去模型准确性太多的情况下,对模型进行适当的简化,从而便于分析和计算。

建立PMSM数学模型是电机设计和控制的基础。通过上述的分析和简化过程,我们能够得到一套能够描述电机在不同工作条件下电气和机械行为的数学方程组。接下来的内容将介绍在Simulink环境下如何搭建和仿真PMSM模型,以及如何进行模型的优化和测试。

3. Simulink环境下的PMSM模型仿真

3.1 Simulink环境介绍与搭建

3.1.1 Simulink软件概述

Simulink是MathWorks公司推出的一种基于MATLAB的图形化编程环境,用于模拟动态系统,支持线性、非线性系统,连续时间系统、离散时间系统或混合信号系统的建模、仿真与分析。Simulink特别适合于多域仿真以及基于模型的设计,广泛应用于控制设计、信号处理和通信等领域。

在Simulink环境中,工程师和研究人员可以使用拖放的方式直接在图形界面上构建动态系统的模型,并且不需要编写复杂的代码。Simulink提供丰富的预建模块库,如信号源、信号处理、数学运算、系统输出等,能够满足从简单到复杂各种系统模型的构建需求。

Simulink是研究和开发PMSM电机控制系统的重要工具,它可以模拟电机在各种操作条件下的动态响应,以及评估控制策略的性能。

3.1.2 搭建仿真环境的步骤

要搭建一个用于PMSM电机仿真的Simulink环境,可以按照以下步骤进行:

-

打开Simulink环境 :启动MATLAB软件后,在命令窗口中输入“simulink”并按回车,打开Simulink库浏览器。

-

创建新模型 :点击Simulink库浏览器中的“新建模型”,创建一个空白的仿真模型。

-

配置仿真参数 :在新模型界面,点击“仿真”菜单,选择“仿真参数”,在弹出的对话框中设置仿真的开始时间和结束时间,以及求解器类型和参数。

-

添加所需模块 :根据需要搭建仿真模型,可以利用Simulink提供的库浏览器,拖拽各种模块到模型中。对于PMSM模型仿真,通常需要包括电源、电机模型、控制器、负载模型等。

-

配置模块参数 :双击每个模块图标,根据电机的参数和控制策略需求,配置模块的具体参数。

-

连接模块 :使用鼠标拖动连接各模块间的信号线,确保模型内部信号流动正确。

-

运行仿真 :配置好模型后,点击模型界面顶部的“运行”按钮,开始仿真过程。

-

观察结果并调整参数 :仿真结束后,通过示波器或数据输出模块观察仿真结果,根据结果进行必要的参数调整或模型修改。

-

保存模型 :完成仿真后,将模型保存为文件,方便以后的修改和使用。

构建PMSM电机的Simulink仿真模型是进行电机控制策略验证和优化的基础,通过上述步骤可以快速建立起一个功能齐全的仿真环境,进行后续的仿真测试和分析。

3.2 PMSM仿真模型的设计

3.2.1 仿真模型的主要模块与组件

在Simulink中设计PMSM仿真模型,主要的模块和组件包括:

-

电源模块 :提供电机运行所需的电压或电流,通常是三相交流电源。

-

PMSM电机模型 :根据电机的数学模型构建,通常包含转子、定子、绕组、永磁体等部分。

-

控制器模块 :实现对电机的驱动和控制,如矢量控制、直接转矩控制等。

-

负载模块 :模拟电机运行时负载的变化,可以是恒转矩负载或者变化负载。

-

测量和反馈模块 :采集电机的运行数据,如电流、电压、转速等,为控制提供反馈信息。

-

控制参数调整模块 :用于在线调整控制策略的参数,以适应不同的工作条件。

3.2.2 参数设置与模型验证

在设计好仿真模型的基本结构后,接下来是参数设置与模型验证的步骤:

-

电机参数输入 :根据实际电机的具体参数,设置电机模型的参数,如定子电阻、转子惯量、磁通等。

-

控制器参数配置 :设置控制器的相关参数,例如PI控制器的比例和积分系数,或矢量控制策略中的转差频率等。

-

负载参数配置 :设定模拟负载的参数,以反映电机在不同负载条件下的工作状态。

-

仿真运行与监测 :运行仿真,观察电机的动态响应,重点监测电机的启动、稳定运行和负载变化过程。

-

数据记录与分析 :使用Simulink的信号记录功能,保存仿真过程中的关键数据,然后进行分析。

-

模型验证 :根据实验数据或理论计算,验证仿真模型的准确性。如模型与实测数据有较大差异,需调整模型参数。

通过这个过程,我们可以确保仿真模型能够在一定程度上准确反映实际电机的运行特性,为后续的优化和分析打下良好基础。

3.3 仿真模型的调试与分析

3.3.1 仿真结果的观察与验证

仿真完成后,观察结果是十分关键的一步。通过以下步骤进行:

-

检查仿真结果 :首先检查电机的速度、电流、转矩等关键参数的波形是否符合预期,比如是否平滑、是否出现过冲或振荡等现象。

-

与理论和实验数据对比 :将仿真结果与理论分析或实际测试数据进行对比,验证仿真结果的准确性。

-

分析数据波形 :使用Simulink中的“示波器”模块记录关键信号,并使用信号处理工具箱对数据波形进行详细分析。

-

寻找问题根源 :如果仿真结果与预期有较大偏差,需要分析可能的原因,例如参数设置不准确、模型简化过度、控制策略不当等。

3.3.2 参数调整对仿真结果的影响

调试仿真模型的过程,很大程度上是基于参数调整的优化过程。以下是具体的步骤:

-

调整控制器参数 :比如调整PI控制器的参数,观察电机性能变化。参数过小可能响应慢,过大可能导致系统不稳定。

-

改变电机参数 :如改变电机的电阻或电感,模拟电机在不同工作条件下的性能,观察电机的启动、加速、稳定运行和制动等过程。

-

修改负载参数 :调整负载参数,模拟不同负载下的电机工作状态,如轻载、满载、冲击负载等。

-

监测系统响应 :记录参数调整后的系统响应,包括速度、转矩、电流等重要指标的变化,用以评估参数调整的效果。

-

综合分析 :对于每个调整后的仿真结果,进行详细分析,确定最佳参数组合,以保证电机性能和控制精度。

通过这一系列的调试步骤,可以优化仿真模型,使其更接近真实的PMSM电机和控制系统的运行情况。这不仅有助于理解电机和控制器的动态行为,还可以在实际电机制造和控制系统设计之前预测可能出现的问题。

4. s-function模型的定义与应用

4.1 s-function模型基础

4.1.1 s-function的概念与特点

s-function,即系统函数(System Functions),是Simulink中用于自定义模块行为的一种强大工具。通过编写MATLAB、C、C++或Fortran代码,用户可以创建复杂的自定义模块,实现特定的功能。s-function的特点在于它的灵活性和可编程性,允许用户完全控制Simulink模型中的动态系统行为。s-functions支持连续、离散以及混合系统,适用于实现复杂的算法和控制策略。

4.1.2 s-function模型在Simulink中的应用

在Simulink中,s-function模型常用于以下几个方面:

- 实现高级数学运算和算法,如自定义控制器、信号处理算法等。

- 集成现有的C/C++代码到Simulink模型中。

- 创建新的Simulink库和模块,供其他Simulink模型使用。

- 与其他系统的接口,如硬件接口、外部代码或数据源。

s-functions通过其可编程性,为仿真和控制系统设计提供了极大的便利,成为Simulink用户扩展功能的首选途径。

4.2 s-function模型的编写与集成

4.2.1 用C语言编写s-function模型

编写C语言s-function需要遵循Simulink定义的API接口。下面是一个简单的C语言s-function的框架代码:

#include "simstruc.h"

static void mdlInitializeSizes(SimStruct *S) {

ssSetNumContStates(S, 0); // 设置连续状态数

ssSetNumDiscStates(S, 0); // 设置离散状态数

ssSetNumOutputPorts(S, 1); // 设置输出端口数

ssSetNumInputPorts(S, 1); // 设置输入端口数

ssSetNumSampleTimes(S, 1); // 设置采样时间

}

static void mdlOutputs(SimStruct *S, int_T tid) {

InputRealPtrsType uPtrs = ssGetInputPortRealSignalPtrs(S, 0);

real_T *y = ssGetOutputPortRealSignal(S, 0);

y[0] = 2 * (*uPtrs[0]); // 示例输出:输入信号的两倍

}

static void mdlTerminate(SimStruct *S) {

// 清理代码,如果需要的话

}

-

mdlInitializeSizes函数用于初始化模型的维度和属性。 -

mdlOutputs函数定义了模块的输出行为,在这里简单地将输入信号乘以2输出。 -

mdlTerminate函数在模型结束时执行清理工作。

4.2.2 s-function模型在Simulink中的集成

在编写完C语言代码后,需要将它编译成共享库文件(.dll或.so文件,取决于操作系统)。之后,在Simulink模型中通过”User-Defined Functions”库中的”S-Function”模块进行集成。具体步骤如下:

- 在Simulink中打开你的模型。

- 从”User-Defined Functions”库中拖拽”S-Function”模块到你的模型中。

- 双击”S-Function”模块,在打开的属性窗口中输入s-function的名称或指定s-function模块文件。

- 设置模块参数和属性,确保它们与代码中定义的参数和行为相匹配。

- 连接”S-Function”模块到其他模块,构建完整的仿真模型。

通过以上步骤,C语言编写的s-function就集成到了Simulink模型中,可以参与到模型的仿真与分析中。

4.3 s-function模型的优化与测试

4.3.1 s-function模型性能优化策略

优化s-function模型性能主要涉及以下几点:

- 减少计算量 :通过减少不必要的计算和优化算法来降低计算复杂度。

- 提高代码效率 :使用更高效的编程技术,例如直接操作内存,避免频繁的函数调用。

- 并行化计算 :如果可能,利用多线程或多进程进行并行计算,以充分利用现代多核处理器的计算资源。

- 减少内存使用 :合理分配内存,减少临时变量的使用,特别是在实时系统中。

4.3.2 测试s-function模型的稳定性和准确性

s-function模型的测试包括以下几个方面:

- 功能测试 :确保s-function执行了预期的功能和行为。

- 单元测试 :对s-function模块中的关键功能点进行测试,验证其单个组件的行为是否正确。

- 集成测试 :在集成到更大系统中后,测试s-function模块与其他模块的交互是否符合预期。

- 性能测试 :评估模型在不同运行条件下的性能表现,如速度、内存消耗和稳定性。

在实际操作中,可以编写一个测试套件(Test Suite),通过MATLAB脚本自动化执行上述测试,并收集结果进行分析。这有助于发现潜在的问题并快速修复,同时确保模型在未来的修改中保持功能的稳定性和准确性。

5. Simulink模型中接口设置与测试

5.1 接口设置的重要性与方法

5.1.1 接口设置的目的与作用

接口是Simulink模型中不同模块间相互作用的通道,它允许数据和信号在模型内部和外部之间传输。设置接口的目的是确保模块间的正确通信,并且在模型的不同部分之间提供清晰的分界。合理的接口设置有助于提高模型的可读性和可维护性,同时,它也是进行模型验证和测试的关键环节。在接口设计阶段,应重点考虑数据的流向、数据类型的一致性以及模块间的同步问题。

5.1.2 不同接口类型的设置方式

Simulink提供了多种类型的接口,包括输入输出端口、事件端口、数据存储等。对于输入输出端口,用户可以通过简单的拖放界面,为模型添加信号源和信号接收器。对于事件端口,则需要使用Simulink提供的事件处理模块,如 Function-Call Generator 和 Event Listener 等,来定义和响应特定的事件。数据存储接口则多用于模型中不同时间步的数据保存和读取,如使用 Delay 模块来存储前一时间步的信号值。

5.2 模型接口的实现与调试

5.2.1 实现模型接口的具体步骤

实现Simulink模型接口通常遵循以下步骤:

1. 确定模型的外部接口需求,如需要哪些输入信号,会产生哪些输出结果。

2. 在Simulink模型中添加相应类型的接口模块,如 Inport 和 Outport 。

3. 配置接口模块的参数,如信号的名称、数据类型、维度等。

4. 连接接口模块至模型中的相应部分,确保数据流的正确性。

5. 对接口模块进行标记,以便于理解和后续的维护。

5.2.2 接口问题的诊断与解决方法

在模型运行过程中,接口可能会遇到各种问题,如数据类型不匹配、信号维度不一致、死锁等。诊断接口问题的步骤包括:

1. 使用Simulink的诊断工具来检查模型设置,如 Model Advisor 。

2. 在模型运行时,使用 Simulink Debugger 来追踪数据流和事件的执行。

3. 在检测到接口错误时,检查接口模块的配置参数是否正确。

4. 调整模型结构或接口模块配置,解决发现的问题。

5. 进行模拟运行,验证问题是否已经被解决。

5.3 模型接口测试案例分析

5.3.1 测试流程与标准的建立

在进行模型接口测试时,首先需要建立一套测试流程和标准。这包括:

1. 定义测试案例,确保覆盖模型的所有接口。

2. 设定预期的测试结果,包括接口信号的正确性、实时性等。

3. 制定接口数据的验证方法,如使用 Assertion 模块,或编写测试脚本。

4. 执行测试案例,记录测试结果。

5. 对比测试结果与预期结果,分析偏差产生的原因。

5.3.2 典型案例的测试结果分析

假设我们正在测试一个PMSM电机控制系统,以下是其中的一个测试案例:

1. 测试案例描述 :检验系统在输入电流阶跃变化时的转速响应。

2. 测试条件 :输入电流从0A阶跃到5A,观察电机转速的变化。

3. 测试执行 :在Simulink中运行模型,并在模型中使用 Scope 模块观察转速信号。

4. 预期结果 :根据电机参数和控制系统的设计,预期电机转速将稳定在设定值。

5. 测试结果分析 :如果模型的响应符合预期,则说明接口设置正确无误;如果不符,则需要返回到模型接口的配置步骤,检查信号的连接和接口模块的设置。

% 示例代码:使用Simulink的测试脚本进行接口测试

% 假设模型已经加载到Simulink,下面是一个测试脚本的示例

simOut = sim('PMSM_Model', 'SimulationCommand', 'start');

% 检查模型运行是否成功

if simOutреш != 'success'

disp('模型运行失败,请检查模型设置或联系开发者。');

end

% 获取转速信号并分析结果

speedSignal = simOut.get('ScopeData');

% 验证转速是否达到期望值

if speedSignal<期望转速值

disp('转速未达到期望值,请检查接口设置和模型参数。');

end

在上述代码中,我们使用了Simulink的 sim 函数来运行模型,并通过接口获取转速信号进行分析。根据获取的信号值,我们可以进一步对模型进行调整和优化。

6. PMSM模型验证与优化

在前几章节中,我们已经深入探讨了PMSM电机的原理、数学建模、仿真模拟以及s-function模型的应用和接口设置。接下来,我们将注意力转向如何验证和优化我们的PMSM模型,确保模型的准确性和可靠性,以满足实际应用的需求。

6.1 模型验证的方法与步骤

在模型验证中,我们首先需要确立一系列标准和流程,来确保模型的准确性。这包括确定验证实验的参数、设置合理的评价标准以及设计可以重复的实验。

6.1.1 验证PMSM模型的标准与流程

在验证PMSM模型时,我们通常会关注以下几个方面:

- 静态特性测试: 测试电机在静止状态下的性能,如电阻、电感参数。

- 动态特性测试: 通过动态实验评估电机在负载变化下的性能,如速度响应、转矩响应。

- 效率和损耗测试: 测量电机在不同运行条件下的效率,分析损耗组成。

每个测试都需要详细的设计实验,包括数据采集方法、实验设备选择和数据处理方式。

6.1.2 模型验证实验的设计与实施

设计实验的过程中,必须考虑如何准确测量所需的参数,并且确保测试条件尽可能地模拟真实的工作环境。对于PMSM模型,可以通过搭建物理测试平台,并与仿真结果对比来完成验证。例如,可以使用功率分析仪测量电机的输入输出功率,以此来验证效率的仿真结果。

在实验中,我们可能需要采集以下数据:

- 电压、电流: 使用示波器或数据采集卡进行记录。

- 转速、转矩: 采用编码器和扭矩传感器进行测量。

- 温度: 通过温度传感器监测电机运行时的热状态。

数据采集完成后,需要对数据进行处理,比如滤波、去除噪声,然后与仿真模型进行对比分析。

6.2 电机参数输入与响应分析

电机参数的准确性对模型的预测性能至关重要。这里我们将探讨如何进行参数输入的敏感性分析和电机运行响应的评估。

6.2.1 参数输入的敏感性分析

敏感性分析是一种评估电机参数变化对模型输出影响程度的方法。在PMSM模型中,关键参数如电阻、电感、永磁体磁链等的微小变化,都可能引起电机性能的显著变化。通过执行敏感性分析,我们可以识别出哪些参数对模型输出影响最大,从而集中精力保证这些参数的测量准确性。

进行敏感性分析可以使用以下步骤:

- 选择参数: 根据电机设计和运行环境,选择关键参数。

- 设置变化范围: 确定每个参数的变化范围,可以是固定值或者基于实验数据的统计分布。

- 模拟运行: 对模型输入参数变化范围内的每一点进行仿真模拟。

- 数据收集与分析: 记录每组参数对应的输出结果,分析其与参数变化的关系。

6.2.2 电机运行响应的评估方法

评估电机运行响应时,我们关注的是电机在给定输入条件下的输出表现。这包括电流响应、速度响应、转矩响应等。评估方法通常包括:

- 阶跃响应测试: 测试电机从静止状态到达某个给定速度的时间,评估其动态响应能力。

- 稳态测试: 长时间运行电机在不同负载下的表现,观察其稳定性和发热情况。

- 频率响应测试: 分析电机在不同频率激励下的响应,以此判断电机的带宽和稳定性。

在评估过程中,我们可能需要记录下响应曲线,然后使用如快速傅里叶变换(FFT)分析方法来评估信号的频率成分。

6.3 模型的优化策略与实践

为了提升模型的准确性和预测性能,优化策略是不可或缺的。我们将探讨在模型建立过程中可能出现的问题,以及对应的优化方案。

6.3.1 常见问题的优化方案

在PMSM模型的建立和验证过程中,我们可能会遇到以下问题:

- 数值求解不稳定: 使用更精细的时间步长或改进数值求解器。

- 参数估计不准确: 采用更高级的参数估计方法,如遗传算法、粒子群优化等。

- 仿真与实际差异大: 收集更精确的电机参数数据,或者调整模型结构。

针对这些问题,我们可以通过以下优化方案来解决:

- 使用自适应时间步长: 这可以确保在动态变化时数值求解的稳定性。

- 结合实验数据进行参数调整: 确保模型参数与实际情况相符。

- 多学科优化策略: 考虑电磁场、热力学等其他学科的影响。

6.3.2 模型优化案例与效果评价

最后,我们将通过一个具体的案例来展示模型优化的过程和效果评价。例如,假设原始模型在高负载情况下速度响应时间过长,我们可以通过调整电机模型中的转动惯量和阻尼系数来进行优化。

在优化过程中,我们会采取以下步骤:

- 问题识别: 通过模型与实验数据对比,识别出模型的不足之处。

- 参数调整: 根据识别出的问题,逐步调整模型中的关键参数。

- 仿真验证: 在每次调整后,使用仿真工具进行验证,并记录结果。

- 效果评价: 通过图表或者性能指标展示优化前后的对比。

通过这个案例的实施,我们可以详细展示如何通过模型优化使电机的运行性能更加接近于实际电机的性能。

在本章节中,我们通过验证方法、参数敏感性分析、以及模型优化策略的深入讲解,确保了PMSM模型不仅在理论上可靠,而且在实际应用中也能够准确反映电机的工作状态。模型的持续优化和测试是提高PMSM电机性能的关键。

简介:永磁同步电机(PMSM)是现代电动车辆和工业自动化中的关键部件。本项目介绍了在Simulink环境下构建PMSM数学模型的方法,阐述了如何通过电磁场方程、动力学方程和电气方程来分析电机的工作原理和优化控制策略。此外,还详细介绍了s-function模型的构建过程,包括使用C语言编写的sfun_pmsm.c文件和编译成的mexw64动态库文件,以及如何在Simulink中进行模型实例化和接口设置。项目还包括了一个名为sfun_pmsm_v1.slx的测试模型,用于输入参数和控制信号,观察电机响应,验证模型的准确性和正确性。

9221

9221

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?