Google大楼前摆放着Android的最新版本雕塑,历史版本则被放置在Android Statues Park中。写《深入理解Android内核设计思想(第 2 版)》前言时,刚好在美国加州硅谷等地公事出差访问。其间我一直在思考的问题是,美国硅谷(Silicon Valley)在近几十年时间里长盛不衰的原因是什么?技术的浪潮总是一波接着一波的,谁又会在不远的将来接替Google的Android系统,在操作系统领域成为下一轮的弄潮儿?

我们又应该如何应对这种“长江后浪推前浪”的必然更迭呢?

从历史的长河来看,新技术、新事物的诞生往往和当时的大背景有着不可分割的关系。如果我们追溯硅谷的发展史,会发现其实它相对于美国很多传统地区来说还是非常年轻的。“硅谷”这个词是在 1971 年的“Silicon Valley in the USA”系列报导文章中才首次出现的。20 世纪四五十年代开始,硅谷就像一匹脱了缰的野马一般,“一发不可收拾”。从早期的Hewlett-Packard公司,到仙童、AMD、Intel以及后来的Apple、Yahoo!等众多世界一流企业,硅谷牢牢把握住了科技界的几次大变革,成功汇集了美国 90% 以上的半导体产业,逐步呈现出“生生不息”的景象。

但为什么是硅谷,而不是美国其他地区成为高科技行业的“发动机”呢?

古语有云,“天时、地利、人和,三者不得,虽胜有殃”。

现在我们回过头来看这段历史,应该说硅谷早期的发展和当时的世界大环境有很大关系——更确切地说,正是美国国防工业的发展诉求,才给了硅谷创业初期的“第一桶金”。只有“先活下来,才有可能走得更远”。而接下来社会对半导体工业需求的爆炸式增长,同样让硅谷占据了“天时”的优势,再接再厉最终走上良性循环。

![]()

密密麻麻的谷歌大企业

硅谷的“地利”和“人和”,可能主要体现在:

Stanford University

![]()

斯坦福大学校园

Stanford University在硅谷的发展过程中起到了非常关键的作用。20 世纪 50 年代的时候,这所大学还并不是很起眼,各方面条件都比较糟糕,她的毕业生也多数会去东海岸寻求就业机会。

后来她的一位教授Frederick Terman看到了产业和学术的接合点,从学校里划分出一大块空地来鼓励学生创业,并且指导其中两位学生创立了Hewlett-Packard公司。随后的几年他又成立了Stanford Research Park,这也同时是后来全球各高科技园区的起点,并吸引了越来越多的公司加入。

在那段时间里,相信起到核心催化作用的是“产”+“学”的高度结合—将科技产品不断推陈出新产生经济效益,然后再回馈到研究领域。在几十年的跨度里,很多顶尖公司(Google、Yahoo!、HP等)的创始人都出自该校。有统计显示Standford师生及校友创造了硅谷一半以上的总产值,其影响力可见一斑。

便利的地理环境

整个硅谷地区面积并不是很大,属于温带海洋性气候,全年平均温度在 13℃~24℃ ,污染很小。同时,它依林傍海,陆、海、空都可以很好地与外界相连,这样一来自然有利于人才的引入。

鼓励创新,完善的专利保护机制

从法律上讲,硅谷每年有超过 4000 项的专利申请,工程师和律师的比例达到了 10∶1 。在创新点得到保护的同时,也使得初创公司能够得到进一步的发展,从而避免它们被扼杀在摇篮中。

从观念上来说,硅谷人对知识产权还是非常尊重的,他们大多认为剽窃是没有技术含量的,相当于“涸泽而渔”。

完善的风投体系,并容忍失败

事实上在硅谷创业,其成本和失败率都很高—其中能存活 3 ~ 5 年的公司只有 10% ~ 20% 。一方面,风险投资方需要高度容忍这样的失败率;另一方面,在允许快速试错的同时,风险投资方又可以从某些成功中获得巨大收益—硅谷就是一个可以达到这种矛盾平衡的神奇所在地。

“三十年河东,三十年河西”,技术的浪潮总是在不断演进的。从Symbian、Black Berry,到Android、iOS,历史经验告诉我们没有一项技术是会永远一成不变的。所以我们在技术领域的探索过程中,既要拿“鱼”,更要学会“渔”—前者是为当前的工作而努力,后者则是为我们的未来做投资。以Android操作系统为例,事实上我们除了“知其然”外,还更应该学习它的内部设计思想—即“知其所以然”。当我们真正地理解了那些“精华”所在以后,那么相信以后再遇到任何其他的操作系统,就都可以做到“触类旁通”了。也只有这样,或许才能在快速变革的科技领域中把握住脉搏,立于不败之地。

林学森

于美国硅谷

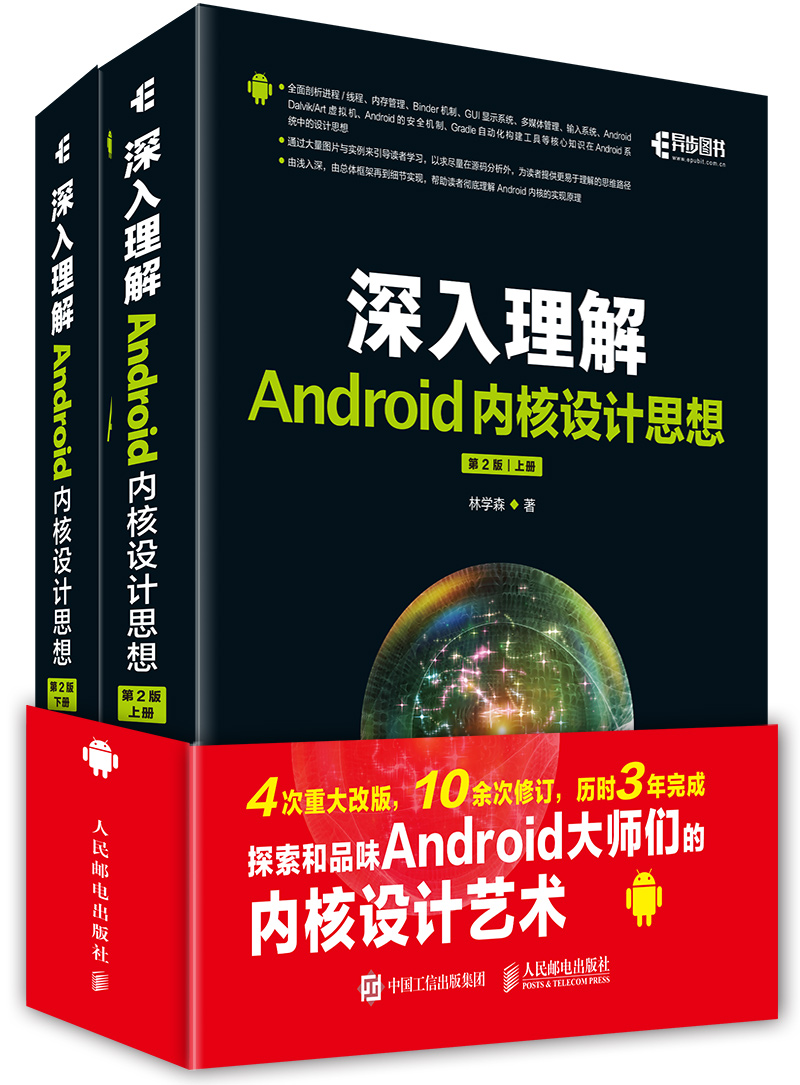

题外:关于本书第 2 版,目前已在京东开始预售

在第 1 版上市的这两年时间里,不断有读者来信分享他们阅读本书时的感想和心得,我首先要在这里衷心地向大家说声感谢!正是你们的支持和肯定,才有了《深入理解Android内核设计思想(第 2 版)》的诞生。

其中有不少读者提到了他们希望在本书后续更新中看到的内容,包括Android虚拟机的内部实现原理、Android的安全机制、Gradle自动化构建工具等—这些要求都在本次版本更新中得到了体现。

需要特别说明的是,第 2 版中的所有新增和有更新的部分都是基于Android最新的N版本展开的。由于Android版本的更新换代很快,且版本间的差异巨大,导致书中很多内容几乎需要全部重写。另外笔者写书都是在下班后的业余时间进行的,所以即便是每晚奋笔疾书到深夜,再加上周末和节假日时间(如果没有加班工作的话),最后发现更新全书所需时间依然要大于Android系统的发布间隔。为了让读者可以早日阅读到大家感兴趣的内容,本次版本的部分章节保留了第 1 版的原有内容—本书下一次再版时会争取将它们更新到Android的最新版本。这一点希望得到大家的谅解,谢谢!

本书已在京东商城预售

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?