本文格式有缺陷,较为完美的格式见压缩文件中的word文档

1.实验目的

1.测量3mm红外发射管与5mm红外发射管的正向压降。

2.当红外接收管的分压电阻恒定时,测量光照强度变化时,红外接收管管压降的变化范围,分析管压降的变化范围与分压电阻阻值的关系。

3.根据传感器有效距离的不同,设计几组不同的电阻阻值组合。

2.实验设备

1.光电传感器实验PCB验证板V0.1

2.KOMAX DT-9205A增强版万用表

3.MESTEK DP155直流电源

3.实验原理

3.1红外发射管原理

|

红外发射管是一个发射红外光的发光二极管,本质上与普通发光二极管没有区别,只是红外发射管发射红外光,普通发光二极管发射可见光而已。

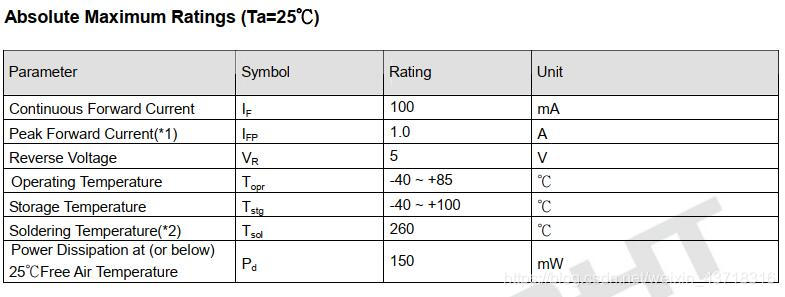

图3.1.1 数据手册片段1

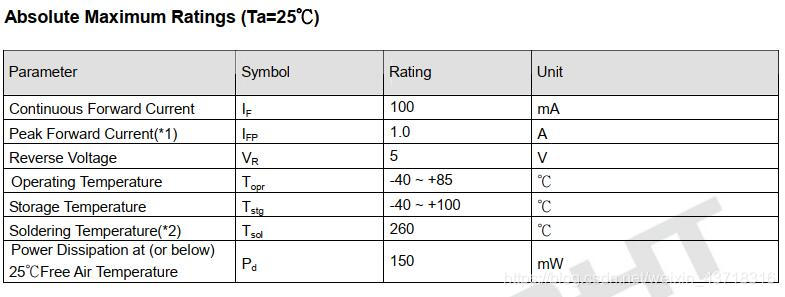

和普通二极管一样,红外发射管最重要的参数是正向压降与最大整流电流,其中最大整流电流在5mm红外发射管数据手册[1]中的名称为“连续正向电流”,值为100mA。25摄氏度时的功耗为150mW,假设这个功耗是指最大整流电流时的功耗,那么压降应该约为1.5V。

|

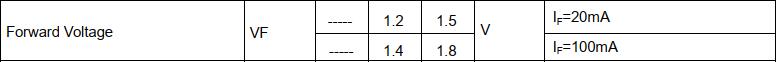

根据数据手册[1]光电特性参数中的数据,5mm红外发射管的正向压降在1.2到1.8之间,约为1.5V。

图3.1.2 数据手册片段2

按照二极管的等效模型,将二极管等效为一个大小等于二极管正向压降的电压源,因二极管内阻很小何以忽略不计,将二极管两端电压减去二极管正向压降再除以二极管串联的限流电阻就可以得到流过二极管的电流,直流情况下就是二极管的整流电流。

|

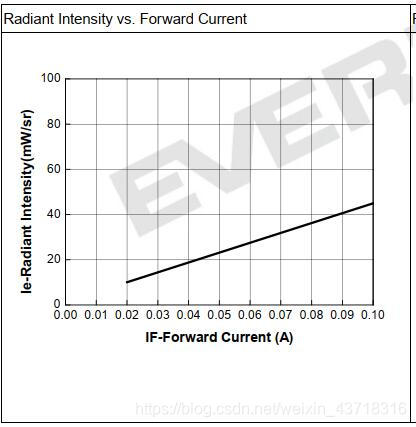

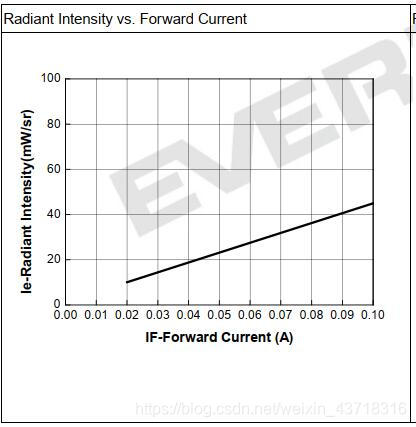

另外,作为与红外接收管配套的设备,其正向电流与光照强度的关系也是比较重要的,根据数据手册[1]中的数据,其关系如下图所示,是正比关系。

图3.1.3 数据手册片段3

3.2红外接收管原理

|

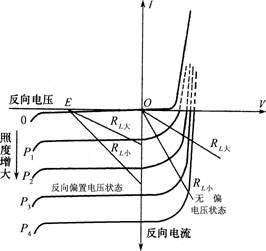

红外接收管伏安特性曲线如下图所示,是一个伏安特性曲线会根据光照强度上下平移的二极管,一般工作于第三象限。

图3.2.1 红外接收管伏安特性曲线

|

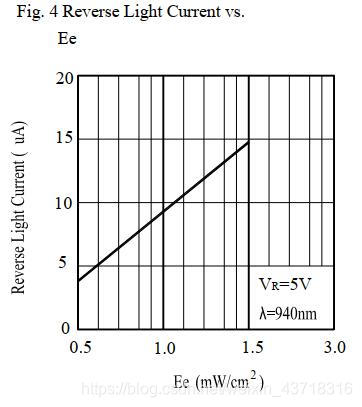

红外接收管又名光电二极管,当它工作于第三象限的时候相当于一个光控的电流源——给红外接收管施加反压,则流过红外接收管的电流只与光照强度成正比,根据数据手册中的图表[2],其关系如下图所示,其横坐标是衡量光强度的一种单位——兆瓦/平方米,针对的是一个平面中的功率。

图3.2.2 数据手册片段

|

红外接收管限流电阻的选择方面。红外接收管的限流电阻实际上是一个分压电阻,目的是将不同光照强度下红外接收管的电流变化转变成电压变化。假设红外发射管满功率输出,红外接收管获得最大光照强度,电流达到最大值,则位于红外接收管上方的分压电阻达到最大压降。之后,随着红外发射管光照强度的降低,分压电阻下方的电位会逐渐升高,最终接近于电源电压。因此,如果想要使分压电阻下方的电压有较大的可调范围,例如希望光照强度从最大变为最小时,分压电阻下端电位从0变到电源电压,那么分压电阻的阻止应该要很大,数量级一般在几十到几百千欧,可以根据上图最大电流值进行计算,结果再适当增大一点。

图3.2.3 电路图

3.3光电传感器原理

光电传感器分为两种,一种是红外发射管与红外接收管面对面,当有物体从两管的缝隙中穿过时可以被精准捕捉到。另一种是红外发射管与红外接收管并排而立,当物体挡住红外对管,红外发射管的光线被反射回来后被捕捉到。

光电传感器的原理图如下图所示:

一般希望红外发射管工作在接近最大工作电流的状态,即正向电流接近最大整流电流,限流电阻阻值应该根据红外发射管的管压降和最大整流电流计算得到。红外接收管在最大光照条件下其端电压应该为0,即分压电阻应该足够大,通过

调节电位器RV3来进行灵敏度的调节。

图3.3.1 光电传感器总电路图

对于并排式的光电传感器,当物体接近,即光线被反射回来的时候,红外接收管的管压降会根据反射光的强度不同而不同,物体近则管压降小,物体远则管压降大,也就是上图K点处的电位。因此通过电压比较器反向输入端的电位器可以指定希望的电位,当物体够近,K点的电位就够小,反向输入端的电位大因而输出低电平。

虽说理想情况下,即红外发射管发射的光被红外接收管完全接受时,在限流电阻与分压电阻选择合适的情况下K点电位接近于0,但是考虑到驱动能力的问题,以及反射式的光电传感器往往达不到理想条件,因此还是加一个电压比较器比较稳妥,可以获得标准的数字信号,而且可以让光电传感器具有调节灵敏度的功能,否则,调节灵敏度只可以通过调节限流电阻R1来进行。

文件:https://download.csdn.net/download/weixin_43718316/15482623

2550

2550

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?