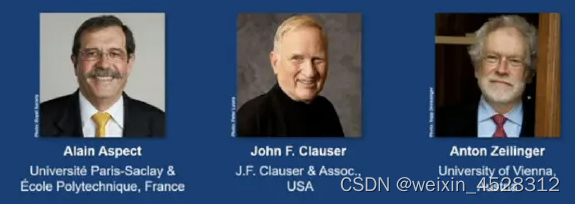

2022年10月4日,瑞典皇家科学院宣布,将2022年诺贝尔物理学奖授予法国物理学家阿兰·阿斯佩 (Alain Aspect)、美国理论和实验物理学家约翰·弗朗西斯·克劳泽(John F。 Clauser) 和奥地利科学家安东·塞林格(Anton Zeilinger),以表彰他们在量子信息科学研究方面作出的贡献。

获奖者将获得一份证书、金质奖章和奖金。2022年诺贝尔奖各个奖项的奖金是1000万瑞典克朗,按当前汇率,约合650万元人民币。

三位诺贝尔物理学奖获得者

此前,诺贝尔物理学奖已颁发过115次。在第一次世界大战(1914-1918)和第二次世界大战(1939-1945)期间,在1916年、1931年、1934年、1940年、1941年、1942年等六年里,没有颁发诺贝尔物理学奖。从1901年到2021年,约翰·巴丁是唯一一位曾两次获得诺贝尔物理学奖的获奖者。这意味着,在2022年之前,共有218人曾获得诺贝尔物理学奖。

得了诺奖的量子纠缠到底是啥?

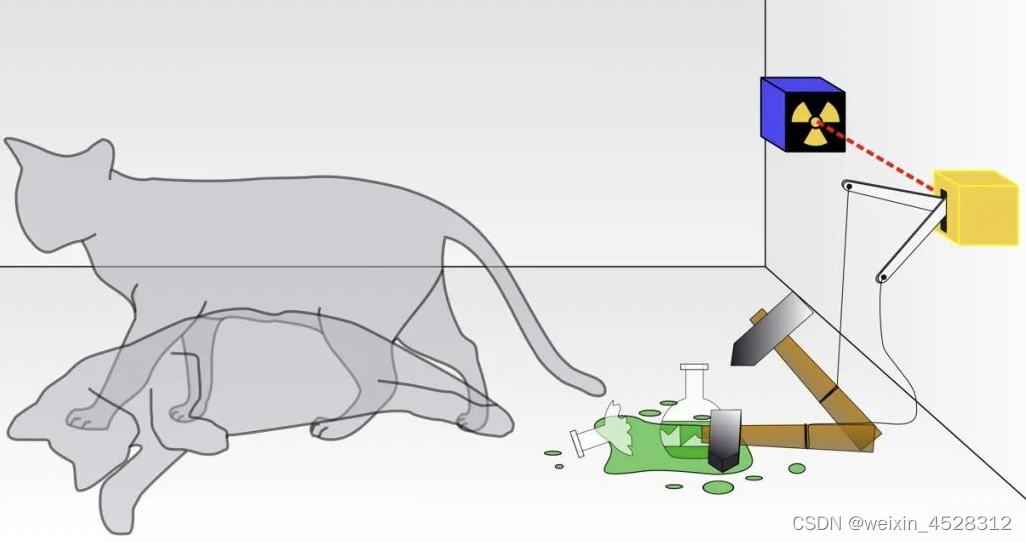

让我们从猫说起。

很多人都听说过薛定谔的猫。薛定谔用这只可怜的猫的例子,来反对量子力学里的一个理论。他说:如果按照某些物理学家的观点,一个微观粒子可以同时处在两种状态的叠加态,那我往盒子里放毒药,让这个粒子的状态来决定猫的生死,那岂不是猫也处于死、活的叠加态吗?

用他的原话说,这是个“非常荒谬的例子”。

薛定谔的猫,不死也不活?

然而,量子力学的支持者坚持认为,猫虽然不能处于“又死又活”的叠加态,但粒子真的能。甚至说,不但一个粒子能,两个以上的也能,特定情况下还能纠缠。

只要满足特定的条件,两个粒子就可以作为一个整体,同时处于叠加态中,而不能把其中的粒子单个拆出来看待(用更物理的语言来说,是2个以上粒子的状态无法写成多个单粒子态的直积)。

比如有一种纠缠态是,只要没有外界干扰,当A粒子处于0态时,B粒子一定处于1态;而当A粒子处于1态时,B粒子一定处于0态。或者用更形象的比喻来说:

粒子猫死了,粒子狗就得活着;

粒子猫活着,那粒子狗就必须得死!

这种多个粒子间的奇特联系,就是量子纠缠。

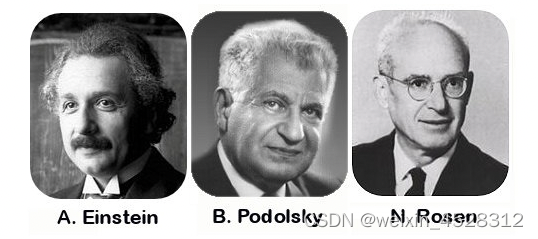

爱因斯坦:我也不信量子纠缠

爱因斯坦在当时一直是量子力学的反对者,他把这种联系称作“鬼魅的超距作用”(spooky action at a distance)。在他看来,要是量子力学理论允许这种现象存在,那可真是离了大谱,要么需要修正现有的理论,要么量子力学就是错的。(用物理的语言来说,量子力学的理论“不完备”。)

为了反驳,他跟另外两个物理学家鲍里斯·波多尔斯基(Boris Podolsky)和纳森·罗森(Nathan Rosen)写了篇论文,提出了一个原理。这个原理假设,任何空间上相互影响的速度都不应该超过光速,而量子纠缠这种超距作用违背了这一原理,说明量子力学是不完备的。这就是大名鼎鼎的EPR佯谬。

ERP佯谬,是三位科学家姓氏的首字母

量子力学的支持者一时半会也拿爱因斯坦没什么办法。EPR佯谬设计的是一个思想实验,当时很难用实际的实验结果去反驳。

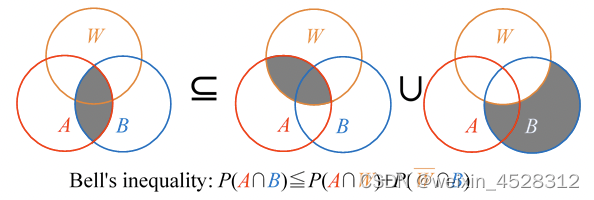

还好, 29年后,一位叫做贝尔(John Stewart Bell)的物理学家横空出世。他提出了一个不等式,如果能证明这个不等式在量子世界中成立,那么爱因斯坦就是对的,量子力学是不完备的;如果不成立,那么量子力学就取得了胜利。这个不等式后来被人们称作贝尔不等式。

贝尔不等式(Bell's inequality)

贝尔不等式提出后,物理学家们欢呼雀跃——他们终于可以用实验数据而不是嘴皮子来证明爱因斯坦是对是错了。

用实验说话,轮到诺奖得主们登场了

至此,我们新科的三位诺贝尔物理学奖得主终于要登场了。

首先登场的是约翰·克劳泽(John Clauser),他建造了一个精巧的仪器,能够同时发出两个相互纠缠的光子,最后通过实验得出了一个明显违背贝尔不等式的结果。

年轻的克劳泽

然而,克劳泽的这个实验却被发现存在一个特殊的实验漏洞(定域性漏洞,locality loopholes),并不具有说服力。还好,当时还是博士生的阿兰·阿斯佩(Alain Aspect)在克劳泽的基础上改进了实验装置,修复漏洞后,发现实验结果并没有改变:贝尔不等式在量子世界不成立!

阿兰·阿斯佩(Alain Aspect)

在此之后,无数物理学家为完善这一实验结果继续努力,安东·塞林格(Anton Zeilinger)就是重要一员,他带领的团队最终弥补了随机性等漏洞,给出了量子力学违背贝尔不等式的决定性证明。

塞林格的贡献不止于实验验证贝尔不等式,他还发现纠缠的量子态具有存储、传输和处理信息的潜力,将量子纠缠从理论推向了应用。

安东·塞林格

面对爱因斯坦的质疑,历经数十年时间,从克劳泽到阿斯佩再到塞林格,一代代物理学家终于用确凿的实验数据证明,量子纠缠是存在的,胜利属于量子力学。不过,提出“贝尔不等式”的贝尔,1990年去世,享年62岁。可惜,他没有能够等到这个物理学奖。

两个粒子间的奇特联系,为何不是两个人的纠缠?

说了这么多,可能会有许多人将量子纠缠同爱情联系起来——量子纠缠不就是“心有灵犀一点通”吗?

确实,这种跨越空间的联系听起来十分浪漫,被拿来用作爱情的比喻很可以理解。无从知晓另一位当事人看到这个比喻时的心情,但站在我们的立场上,还是必须友情提醒一下,如果你也想效仿这个比喻,那么它有几个隐患:

第一,量子纠缠是微观粒子之间的联系,虽然原则上大一些的宏观物体也不是没有可能形成纠缠,但基本上几亿亿亿亿分之一秒内就会解除。这个事情寓意不太好——就算纠缠等于爱情,那它也转瞬即逝啊。

第二,量子纠缠并不限定在2个粒子之间,完全可以涉及到3个甚至更多的粒子,每一个都会影响到其他粒子。同样地,虽然每个人心中都有理想爱情,但这件事情对很多人而言也是寓意不太好⋯⋯

第三,量子纠缠只说粒子之间有联系,没规定什么样的联系。固然可以两个粒子状态一直都相同,但也可以比如说一直都相反。要是亲密关系双方每时每刻都南辕北辙,这个就会有点尴尬。

第四,量子纠缠是一种很脆弱的关系,毕竟量子叠加态本身就很脆弱:只要你看一眼就能知道猫的死活,一束光子打过去做一下观察就能定下粒子的状态同时打破它的纠缠。所以实践中制造量子纠缠态都要十分小心。如果爱情关系也是这样的话,那真是字面意义上的见光死。

所以,情话的归情话,物理的归物理。两情相悦的时候说什么都无所谓,但公开的时候乱用比喻的确要小心,万一对方不领情,那漏洞就不是甜蜜而是尴尬了。

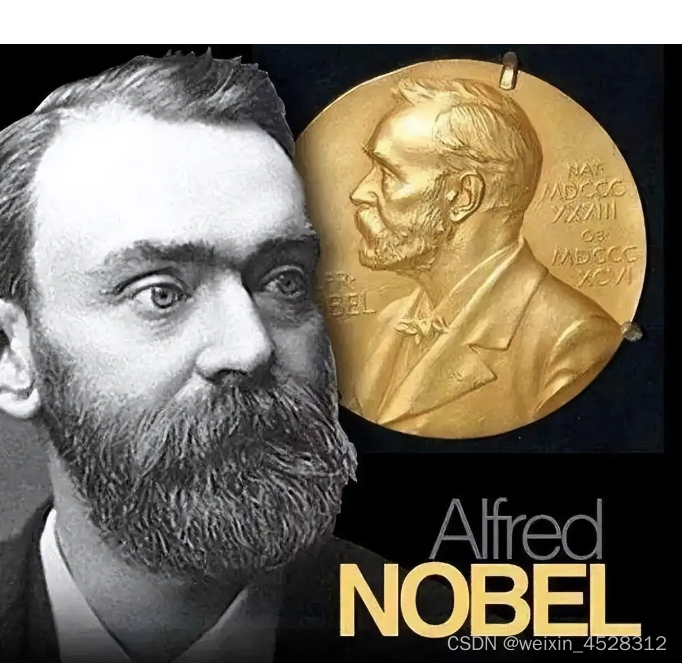

关于诺贝尔奖

1895年11月27日,瑞典著名化学家、硝化甘油炸药发明人阿尔弗雷德·伯恩哈德·诺贝尔(Alfred Bernhard Nobel)在巴黎签署了他第三份,也是最后一份遗嘱,将财产中的最大一份给了一系列奖项,即诺贝尔奖。诺贝尔奖初始分设物理、化学、生理学或医学、文学、和平等五个奖项。1968年,瑞典国家银行在成立300周年之际,捐出大额资金给诺贝尔基金,增设“瑞典国家银行纪念诺贝尔经济科学奖”,俗称诺贝尔经济学奖。

诺贝尔奖的奖金来自诺贝尔所成立基金的利息或投资收益。随着诺贝尔基金的收益变化,诺贝尔奖的奖金有所浮动。2019年每项诺贝尔奖的奖金是900万瑞典克朗,2022年设定为1000万瑞典克朗。

2022年诺贝尔物理学奖授予阿兰·阿斯佩、约翰·克劳泽和安东·塞林格,以表彰他们在量子信息科学研究方面的贡献。他们通过实验证明了量子纠缠的存在,挑战了爱因斯坦的观点。

2022年诺贝尔物理学奖授予阿兰·阿斯佩、约翰·克劳泽和安东·塞林格,以表彰他们在量子信息科学研究方面的贡献。他们通过实验证明了量子纠缠的存在,挑战了爱因斯坦的观点。

3410

3410

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?