今年,低空经济首次被写入政府工作报告,发展提速。本文介绍低空经济发展的驱动因素及发展现状,梳理制约低空经济发展的痛点和挑战,重点阐述5G-A通感一体化技术如何针对性助力低空经济发展,包括主要功能和核心技术,以及去年以来的试点情况。

文 | 开山

全文8000字,预计阅读20分钟

01 低空经济

“积极打造生物制造、商业航天、低空经济等新增长引擎。”

——《政府工作报告》,2024.3

今年,“低空经济”被首次写入政府工作报告,具有里程碑意义。

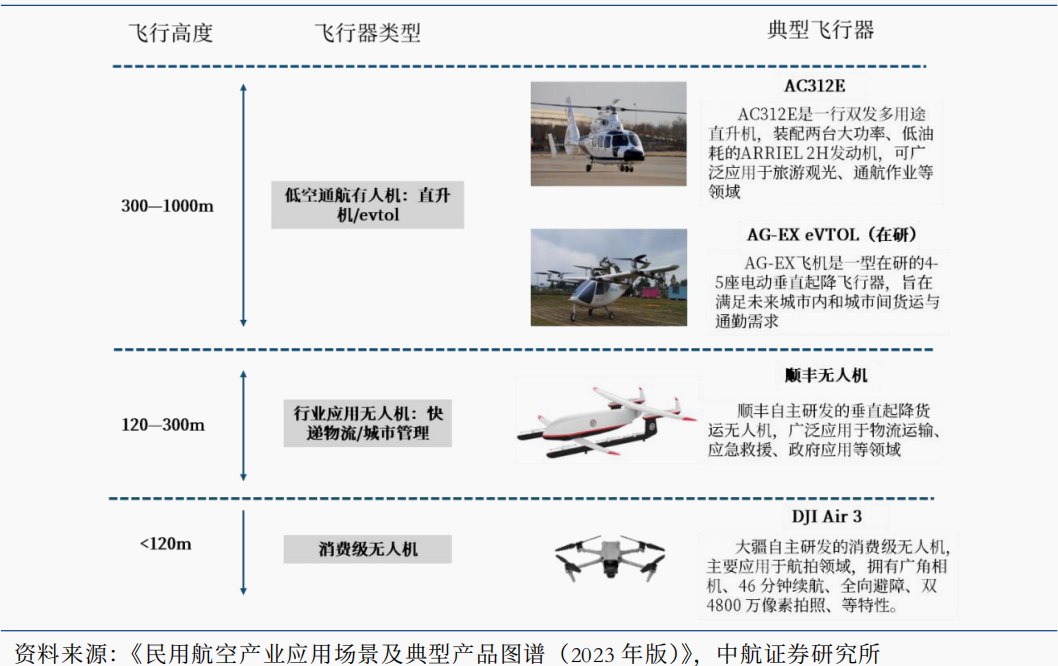

低空经济指一般在垂直高度1000米以下、根据实际需要延伸至不超过3000米的低空空域范围内,以⺠用有人驾驶和无人驾驶航空器为载体,以载人、载货及其他作业等多场景低空⻜行活动为牵引,带动相关领域融合发展的综合性经济业态,涉及低空⻜行、航空旅游、支线客运、通航服务、科研教育等业务形态,覆盖通用直升机、eVTOL、无人机等飞行器,低空产业涵盖低空基础设施、低空飞行器制造、低空运营服务及低空飞行保障。

驱动因素

首先,市场需求方面,低空出行可以有助于解决30到150公里的高效交通出行需求。据测算,30公里内的公共出行以地铁、公交车为主,超过150公里则更适合选择高铁和飞机,每公里成本大约在0.3-0.7元左右。然而,在30到150公里范围内,如深圳这样地处大湾区、存在跨山跨海等特殊场景的城市,现有交通工具并不能完全满足需求。低空飞行产品的出现填补了这一空白,可以扩大城际和城市都市圈的出行范围,成为现有出行方式的补充。

其次,低空空域作为尚未充分开发的自然资源,具有巨大的经济潜力。通过数字化手段,可以将低空空域转化为可量化、可评估、可利用的经济资源,类似于士地使用权。这种新型生产要素的确立将推动低空空域的深度开发、流转和利用,为新经济的发展注入强劲动力,产生巨大的经济和社会价值。

再次,低空经济产业具备强大的产业带动作用。在传统基建投资面临边际效用递减的背景下,低空基础设施有望成为投资的重要选择。有望充分享受信息化、网络化、数字化和智能化技术发展所带来的红利,将实体经济与数字经济进一步融合,推动经济发展。

最后,有望在低空经济领域率先制定国际标准和规则。在当前竞争激烈的国际环境中,低空智能融合基础设施的全数字化方法已使我国处于技术领先地位。由于发达国家对基础设施建设的投入不足,使得我们有机会打破长期依赖外国规则和标准的局面,加速制定与低空经济相关的规则和标准,有助于我国在行业发展中取得主动地位,并在全球科技竞争中获得领先优势。

相关政策及发展现状

低空经济发展主要集中在北美、亚太和欧洲三大区域,整体来看以中美最为领先。美国凭借庞大的通用航空产业及附属行业积累了丰富的航空经验,在航线规划、飞行器设计等领域具备较大优势。中国在低空经济中存在后发优势,能针对低空飞行特点进行基础设施的快速铺开,具备巨大的市场潜力。

低空经济并非近期才提出的概念,早在2010年,中央已经前瞻性的规划了我们低空产业及低空空域的改革,国务院、中央军委下发了《关于深化我国低空空域管理改革的意见》,民航局贯彻落实意见要求,制定《通用航空飞行服务站系统建设和管理指导意见(试行)》,明确了飞行服务站建设管理基本要求。

2018年,国家空管委批准在四川进行低空空域综合管理改革试点,形成以地方政府为主导、军地民三方共同参与的低空管理模式。民航局制定《低空飞行服务保障体系建设总体方案》,规划建设国家、区域和飞行服务站三级服务保障体系。

2020年以来,低空空域管理改革试点扩大至湖南、江西和安徽等地。民航局制定专门文件,规范飞行动态数据传输、低空飞行服务系统技术要求和专业人员基础培训,构建无人驾驶航空法规标准体系。2021年2月,低空经济被写入《国家综合立体交通网规划纲要》,在2022年后,政策提速,基础研究、产品落地、政策引导三者共振为低空经济产业发展提供支撑,2023年12月,中央经济工作会议进一步将“低空经济”提升至“战略性新兴产业”的高度。

随着一系列政策举措推进实施,我国低空飞行服务保障体系基本成型。据中国⺠航局相关数据,截至2023年底,全国建成通用机场449个,完成国家信息管理系统、7个区域信息处理系统和32个飞行服务站建设,上线民用无人驾驶航空器综合管理平台,实现低空飞行监管、服务全覆盖。2023年我国低空经济规模已经超过5000亿元&

本文介绍了低空经济的发展驱动因素、痛点与挑战,特别强调了5G-Advanced(5G-A)通感一体化技术在解决低空经济监控、覆盖、安全等问题上的关键作用。5G-A的通信感知一体化技术具有降低成本、节省频谱资源、提高探测精度等优势,通过多天线感知、AI算力、组网等关键技术,为低空经济的规模化、高质量发展奠定基础。目前,5G-A已在多地启动试点,助力低空经济加速发展。

本文介绍了低空经济的发展驱动因素、痛点与挑战,特别强调了5G-Advanced(5G-A)通感一体化技术在解决低空经济监控、覆盖、安全等问题上的关键作用。5G-A的通信感知一体化技术具有降低成本、节省频谱资源、提高探测精度等优势,通过多天线感知、AI算力、组网等关键技术,为低空经济的规模化、高质量发展奠定基础。目前,5G-A已在多地启动试点,助力低空经济加速发展。

最低0.47元/天 解锁文章

最低0.47元/天 解锁文章

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?