概述

- 异常值是指样本中的个别值,其数值明显其他观测值,异常值也叫离群点,异常值分析也称为离群点分析。异常值出现的原因可能是由于输入错误的数字、测量的错误,或者它们可能是有效但极端的值。

在回归分析中,异常值通常会对分析结果产生较大的负面影响,对于异常值,我们可能需要将其从数据中移除,但注意不是所有的分析异常值都是要移除,比如在风控领域中,可能反而需要关注异常值,因为大部分用户都是正常的,异常值可能就是有风险操作的用户。

1.1 异常的类别

- 点异常(point anomalies)指的是少数个体实例是异常的,大多数个体实例是正常的,例如正常人与病人的健康指标;

- 条件异常(conditional anomalies),又称上下文异常,指的是在特定情境下个体实例是异常的,在其他情境下都是正常的,例如在特定时间下的温度突然上升或下降,在特定场景中的快速信用卡交易;

- 群体异常(group anomalies)指的是在群体集合中的个体实例出现异常的情况,而该个体实例自身可能不是异常,在入侵或欺诈检测等应用中,离群点对应于多个数据点的序列,而不是单个数据点。例如社交网络中虚假账号形成的集合作为群体异常子集,但子集中的个体节点可能与真实账号一样正常。

1.2 异常检测任务分类

- 有监督:训练集的正例和反例均有标签

- 无监督:训练集无标签

- 半监督:在训练集中只有正例,异常实例不参与训练

1.3 异常检测场景

-

故障检测:主要是监控系统,在故障发生时可以识别,并且准确指出故障的种类以及出现位置。主要应用领域包括银行欺诈、移动蜂窝网络故障、保险欺诈、医疗欺诈。

-

医疗日常检测:在许多医疗应用中,数据是从各种设备收集的,如磁共振成像(MRI)扫描、正电子发射断层扫描(PET)扫描或心电图(ECG)时间序列。这些数据中的异常模式通常反映疾病状况。

-

网络入侵检测:在许多计算机系统中,都会收集有关操作系统调用、网络流量或其他用户操作的不同类型的数据。由于恶意活动,此数据可能显示异常行为。对此类活动的识别称为入侵检测。

-

欺诈检测:信用卡欺诈越来越普遍,因为信用卡号码等敏感信息更容易被泄露。在许多情况下,未经授权使用信用卡可能表现出不同的模式,例如从特定地点疯狂购买或进行非常大的交易。这种模式可用于检测信用卡交易数据中的异常值。

-

等等

1.4 异常检测的难点

- 数据量少。异常检测任务通常情况下负样本(异常样本)是比较少的,有时候依赖于人工标签,属于样本不平衡问题。

- 噪音。异常和噪音有时候很难分清,如下图,图a的A点位于数据的稀疏区域,与其他数据非常不同,因此可以断定为异常,但是像图b的A点,周围有也有很多点分布,我们很难把A点识别出来。

异常检测方法简介

2.1.1基于统计学的方法

- 异常检测的统计学方法的一般思想是:学习一个拟合给定数据集的生成模型,然后识别该模型低概率区域中的对象,即利用统计学方法建立一个模型,然后考虑对象有多大可能符合该模型,举例:

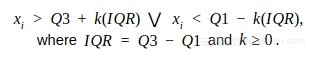

- 数字异常值|Numeric Outlier是一维特征空间中最简单的非参数异常值检测方法,异常值是通过IQR(InterQuartile Range)计算得的。计算第一和第三四分位数(Q1、Q3),异常值是位于四分位数范围之外的数据点x i:

使用四分位数乘数值k=1.5,范围限制是典型的上下晶须的盒子图。

使用四分位数乘数值k=1.5,范围限制是典型的上下晶须的盒子图。 - Z-score是一维或低维特征空间中的参数异常检测方法。该技术假定数据是高斯分布,异常值是分布尾部的数据点,因此远离数据的平均值。距离的远近取决于使用公式计算的归一化数据点z i的设定阈值Zthr:

其中xi是一个数据点,μ是所有点xi的平均值,δ是所有点xi的标准偏差。然后经过标准化处理后,异常值也进行标准化处理,其绝对值大于Zthr:

其中xi是一个数据点,μ是所有点xi的平均值,δ是所有点xi的标准偏差。然后经过标准化处理后,异常值也进行标准化处理,其绝对值大于Zthr: Zthr值一般设置为2.5、3.0和3.5。

Zthr值一般设置为2.5、3.0和3.5。

2.1.2 线性模型

- 典型的如Principle Component Analysis是主成分分析,简称PCA。它的应用场景是对数据集进行降维,降维后的数据能够最大程度地保留原始数据的特征(以数据协方差为衡量标准),其原理是通过构造一个新的特征空间,把原数据映射到这个新的低维空间里,PCA可以提高数据的计算性能,并且缓解"高维灾难"。

2.1.3 基于邻近度的方法

- 这类算法适用于数据点的聚集程度高、离群点较少的情况。同时,因为相似度算法通常需要对每一个数据分别进行相应计算,所以这类算法通常计算量大,不太适用于数据量大、维度高的数据。

基于相似度的检测方法大致可以分为三类:

- 基于集群(簇)的检测,如DBSCAN等聚类算法。

聚类算法是将数据点划分为一个个相对密集的“簇”,而那些不能被归为某个簇的点,则被视作离群点。这类算法对簇个数的选择高度敏感,数量选择不当可能造成较多正常值被划为离群点或成小簇的离群点被归为正常。因此对于每一个数据集需要设置特定的参数,才可以保证聚类的效果,在数据集之间的通用性较差。聚类的主要目的通常是为了寻找成簇的数据,而将异常值和噪声一同作为无价值的数据而忽略或丢弃,在专门的异常点检测中使用较少。 - 基于距离的度量,如k近邻算法。

k近邻算法的基本思路是对每一个点,计算其与最近k个相邻点的距离,通过距离的大小来判断它是否为离群点。在这里,离群距离大小对k的取值高度敏感。如果k太小(例如1),则少量的邻近离群点可能导致较低的离群点得分;如果k太大,则点数少于k的簇中所有的对象可能都成了离群点。为了使模型更加稳定,距离值的计算通常使用k个最近邻的平均距离。 - 基于密度的度量,如LOF(局部离群因子)算法。

局部离群因子(LOF)算法与k近邻类似,不同的是它以相对于其邻居的局部密度偏差而不是距离来进行度量。它将相邻点之间的距离进一步转化为“邻域”,从而得到邻域中点的数量(即密度),认为密度远低于其邻居的样本为异常值。

2.2 集成方法

- 集成是提高数据挖掘算法精度的常用方法。集成方法将多个算法或多个基检测器的输出结合起来。其基本思想是一些算法在某些子集上表现很好,一些算法在其他子集上表现很好,然后集成起来使得输出更加鲁棒。集成方法与基于子空间方法有着天然的相似性,子空间与不同的点集相关,而集成方法使用基检测器来探索不同维度的子集,将这些基学习器集合起来。

常用的集成方法有Feature bagging,孤立森林等。

- feature bagging 与bagging法类似,只是对象是feature。

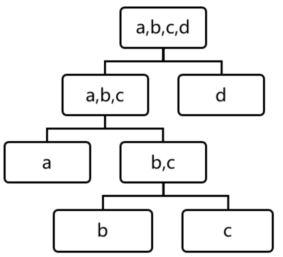

- 孤立森林:假设我们用一个随机超平面来切割数据空间,切一次可以生成两个子空间。然后我们继续用随机超平面来切割每个子空间并循环,直到每个子空间只有一个数据点为止,那些具有高密度的簇需要被切很多次才会将其分离,而那些低密度的点很快就被单独分配到一个子空间了。孤立森林认为这些很快被孤立的点就是异常点。用四个样本做简单直观的理解,d是最早被孤立出来的,所以d最有可能是异常。

2.3 机器学习

- 在有标签的情况下,可以使用树模型(gbdt,xgboost等)进行分类,缺点是异常检测场景下数据标签是不均衡的,但是利用机器学习算法的好处是可以构造不同特征。

2.4异常值的处理方法:

- 删除含有异常值的记录

- 将异常值视为缺失值,交给缺失值处理方法来处理

- 用平均值来修正

- 不处理

异常值到底能不能删,删掉有没有效果,我们其实可以通过验证集的方式去验证一下模型的分数有没有提高。

106

106

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?