1、商鞅变法的意义:

支持商鞅变法是秦国哪位国君?商

商鞅变法,是指卫国人商鞅在秦国实行的变法运动。 [18]

战国时期,秦国的秦孝公嬴渠梁即位以后,决心图强改革,便下令招贤。商鞅自魏国入秦,提出了废井田、重农桑、奖军功、实行统一度量和建立县制等一整套变法求新的发展策略,深得秦孝公的信任。秦孝公任商鞅为左庶长,在公元前356年和公元前350年,先后两次实行以“废井田、开阡陌,实行县制,奖励耕织和军功,实行连坐之法”为主要内容的变法。

经过商鞅变法,秦国的经济得到发展,军队战斗力不断加强,发展成为战国后期最富强的集权国家。

甘龙(生卒年不详),甘氏,名龙,秦献公、秦孝公之臣,战国时期秦国大臣。是《商君书》《史记》《战国策》均有记载的商鞅变法的反对派,是秦国的世族名臣。

杜挚(生卒年不详),战国时期秦国大臣,曾破魏有功,官拜左司空,同时也是秦国守旧派的代表人物。秦孝公三年(公元前359年),正当秦孝公任用商鞅酝酿变法时,甘龙、杜挚起来反对变法。

春秋战国时期主要的变法运动

共6个词条3.0万阅读

战国前期主要历史事件

共15个词条6.5万阅读

三晋伐齐之战是中国战国时代初期的一场大规模战争。前后耗时2年,以三晋胜利而告终。是役齐康公被联军所俘虏,与三晋之君一起朝见周天子。齐康公并请求封三晋为诸侯。次年,九鼎声响,三晋成为了诸侯。

- 历史记载

秦国士兵没有军饷,为什么要讨伐六国?2021-09-07 09:03

然而打下江山,统一六国,并非那么容易,它不仅需要有勇有谋的将领,更需要饶勇好战的士兵。历来战争中所征收的士兵,大多都是贫民老百姓家的壮丁,有人参军是无奈,有人则是为了军饷,以养活一家老小。无疑在很多大战中,屡次获胜的秦军,实力很强。...详情

中文名

商鞅变法

外文名

Reforms of Shang Yang

发生时间

公元前356年、公元前350年

发生地点

主要人物

目录

- 5历史评价

历史背景

播报

编辑

变法风潮

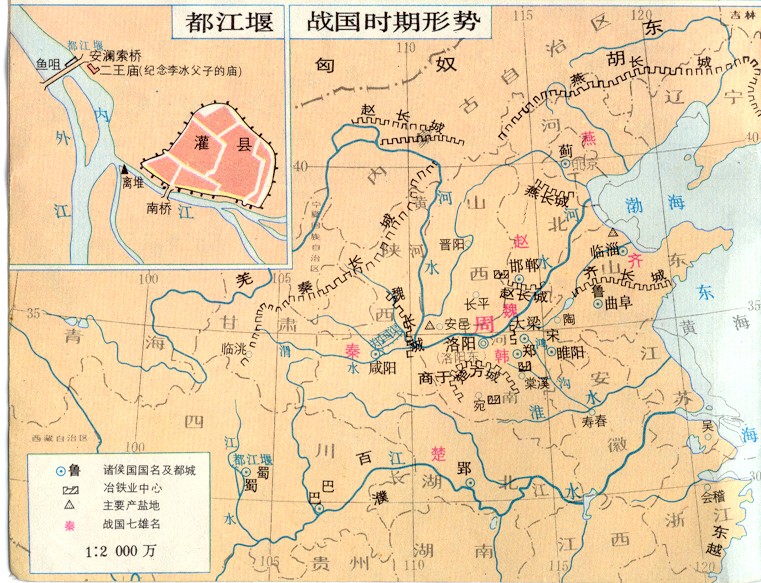

战国时期形势

在这一时期,铁制农具的使用和牛耕的逐步推广,导致原有的土地国有制,逐步被土地私有制所代替,地主和农民两大对立的阶级产生。 [2-3]

新兴军功地主阶级随着经济实力的增长,要求获得相应的政治权利,从而引起了社会秩序的变动。

因此,纷纷要求在政治上进行改革,发展封建经济,建立地主阶级统治。

各国纷纷掀起变法运动,如魏国的李悝变法、楚国的吴起变法等。 [3]

变法准备

战国初期,秦国井田制瓦解、土地私有制产生和赋税改革,都晚于其余六国,社会经济的发展落后于齐、楚、燕、赵、魏、韩六个大国。

为了增强秦国实力,在诸侯国的争霸中处于有利地位和不被别国吞并,秦孝公引进人才, [4]变法图强。 [3]

变法经过

酝酿变法

-

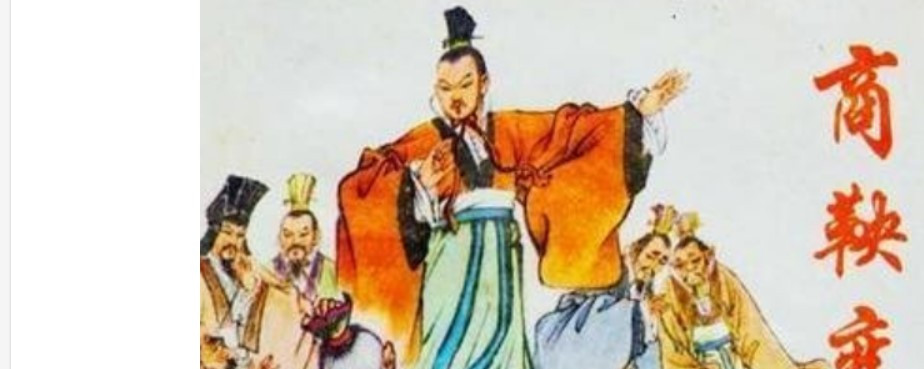

舌战群儒

公元前359年,秦孝公打算在秦国国内进行变法,又害怕国人议论纷纷,所以犹豫不决。

于是,秦孝公召开朝会,命臣工商议此事。

旧贵族代表甘龙、杜挚起来反对变法。他们认为,利不百不变法,功不十不易器。

“法古无过,循礼无邪。”

商鞅针锋相对地指出:

“前世不同教,何古之法?帝王不相复,何礼之循?”、“治世不一道,便国不法古。汤、武之王也,不循古而兴;殷夏之灭也,不易礼而亡。然则反古者未必可非,循礼者未足多是也。”

从而主张“当时而立法,因事而制礼”(语出《商君书·更法篇》、《史记·商君列传》)。

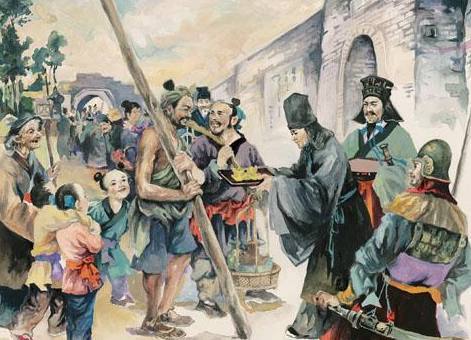

商鞅舌战群臣

这是以历史进化的思想,驳斥了旧贵族所谓“法古”、“循礼”的复古主张,为实行变法作了舆论准备。 [5-6]

-

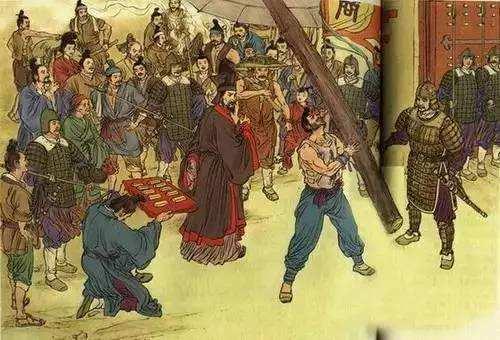

立木为信

商鞅变法的法令虽然已经准备就绪,但没有公布。

他担心百姓不相信自己,就在国都集市的南门外竖起一根三丈高的木头。随即便出示布告:

“有谁能把这根木条搬到集市北门,就给他十两黄金。”

百姓们感到奇怪,没有人敢来搬动。

商鞅又出示布告说:

“有能搬动的给他五十两金(古时的“金”实际为黄铜)。”

徙木立信

有个人壮着胆子把木头搬到了集市北门,商鞅立刻命令给他五十两黄金(黄铜)。 [7-8]

施展变法

-

颁布垦草令

主条目:垦草令

变法之争结束后,秦孝公于公元前359年命商鞅在秦国国内颁布《垦草令》,作为全面变法的序幕。

其主要内容有:

刺激农业生产;抑制商业发展;重塑社会价值观,提高农业的社会认知度;削弱贵族、官吏的特权,让国内贵族加入到农业生产中;实行统一的税租制度等改革方略。

赵奇绘国画《商鞅变法》 [19]

-

第一次变法

《垦草令》在秦国成功实施后,秦孝公于公元前356年任命商鞅为左庶长,在秦国国内实行第一次变法。

其主要内容有:

(一)颁布并实行魏国李悝的《法经》,增加连坐法 [9], [10]轻罪用重刑;

(二)废除旧世卿世禄制, [11]奖励军功,禁止私斗,颁布按军功赏赐的二十等爵制度; [12-13]

(三)重农抑商,奖励耕织,特别奖励垦荒;规定生产粮食和布帛多的,可免除本人劳役和赋税,以农业为“本业”,以商业为“末业”,并且限制商人经营的范围,重征商税。 [2]

(五)强制推行个体小家庭制度。 [14]

第一次变法扩大了国家赋税和兵徭役来源,为秦国经济实力和军事实力的壮大奠定了坚实的基础。

-

第二次变法

咸阳(今陕西省咸阳市东北)位于关中平原中部,北依高原,南临渭河,顺渭河而下可直入黄河,终南山与渭河之间可直通函谷关。

为便于向函谷关以东发展,秦孝公于公元前350年命商鞅征调士卒,按照鲁国、卫国的国都规模修筑冀阙宫廷,营造新都,并于次年(即公元前349年)将国都从栎阳(今陕西省西安市阎良区武屯乡关庄和御宝屯一带)迁至咸阳,同时命商鞅在秦国国内进行第二次变法。 [15]

其主要内容有:

(一)废除贵族的井田制, [16]“开阡陌封疆”,废除奴隶制土地国有制,实行土地私有制,国家承认土地私有,允许自由买卖。 [17]

(二)普遍推行县制,设置县一级官僚机构;“集小都乡邑聚为县”,以县为地方行政单位,废除分封制,“凡三十一县”,县设县令以主县政,设县丞以辅佐县令,设县尉以掌管军事。县下辖若干都、乡、邑、聚。

(三)迁都咸阳,修建宫殿; [2]

(四)统一度量衡制,颁布度量衡的标准器; [2]

(五)编订户口,五家为伍,十家为什,规定居民要登记各人户籍,开始按户按人口征收军赋; [2]

(六)革除残留的戎狄风俗,禁止父子、兄弟同室居住,推行小家庭政策。规定凡一户之中有两个以上儿子到立户年龄而不分居的,加倍征收户口税。 [2]这是对第一次变法中“异子之科”法令的补充,也是对社会风俗的规范。 [14]

变法结果

播报

编辑

经过商鞅变法,秦国的旧制度被彻底废除,经济得到了发展,秦国逐渐成为战国七雄中实力最强的国家,为后来秦王朝统一天下奠定了坚实的基础。

变法侵犯了贵族们的利益,因之遭到他们的强烈反对。

商鞅失去变法的强有力支持者,有口难辩,只得逃亡。

最后,商鞅在秦军追捕中毙命,只落得个“车裂”的下场。

但变法得以继续实行下去。 [2-3]

变法影响

播报

编辑

商鞅

商鞅变法是中国古代一次成功的变革记为新发,他让秦国成为一个强大的国家,并且为以后秦国统一六国奠定了基础,而且确定了法治的思想。 [2-3]商鞅吸取了李悝、吴起等法家人物在魏、楚等国实行变法的经验,结合秦国的具体情况,对法家政策作了进一步发展,后来居上,变法取得了较大的成效。进一步破除了井田制,扩大了亩制,重农抑商,奖励一家一户男耕女织的生产,鼓励垦荒,这就促进了秦国小农经济的发展。普遍推行了县制,制定了法律,统一了度量衡制,建成了中央集权的君主政权。禁止私斗,奖励军功,制定二十等爵制度,这有利于加强军队战斗力。打击反对变法的旧贵族,并且“燔《诗》、《书》而明法令”,使变法得以贯彻执行。

由于这一系列的变法,秦国很快富强起来,奠定了此后秦统一全中国的基础。正如汉代王充所说的:

“商鞅相孝公,为秦开帝业。”(《论衡·书解篇》)

经过商鞅变法,秦国在经济上,改变了旧有的生产关系,废井田开阡陌,从根本上确立了土地私有制;在政治上,打击并瓦解了旧的血缘宗法制度,使国家机制更加健全,中央集权制度的建设从此开始;在军事上,奖励军功,达到了强兵的目的,极大的提高了军队的战斗力,发展成为战国后期最强大的国家,为秦的下一步的战略发展创造了有利的条件,为统一全国奠定了基础。 [2-3]

商鞅变法对此后秦国以及秦代的影响是十分深远的。

云梦出土的《秦律》就是在这个变法的基础上修订、补充、累积而成。《秦律》也多处讲到连坐法,例如户籍登记有隐匿或不实,不但乡官要受罚,同“伍”的也要每户罚一盾,“皆迁之”(即罚戍边)。《秦律》也把镇压“盗贼”放在首要地位,并对轻罪用重刑。例如盗取一钱到二百二十钱的要“迁之”,盗取二百二十钱以上和六百六十钱以上要分别罚作刑徒,盗牛者要罚作刑徒,盗羊或猪的也有相当的惩处,甚至偷采别人桑叶不满一钱的也要“赀徭三旬”(即罚处徭役三十天)。对五人以上的“群盗”则追捕处罚更严。同时,《秦律》还有许多对各种逃亡者追捕处罚的规定。

历史评价

播报

编辑

改革必然要触及既得利益,必然会遭到方方面面的反对。

历史上,任何一次变法维新,都不仅是一种治国方略的重新选择,而且是一种利益关系的重新调整,这也便是改革会遭到阻力的真正原因。 [2]

进步之处

商鞅变法是战国时期一次较为彻底的封建化变法改革运动,顺应了封建历史发展的潮流,推动奴隶制社会向封建制社会转型,符合新兴地主阶级的利益,大大推动了社会进步和历史的发展。

通过改革,秦国废除了旧的制度,创立了适应社会经济发展的新制度。

改革推动了秦国社会的进步,促进了经济的发展。

同时壮大了国力,实现了富国强兵。

为以后秦统一全国奠定了基础,对中国历史的发展起到了重要的作用。 [3]

局限之处

但是,在商鞅变法中,轻视教化,鼓吹轻罪重罚,在一定程度上加重了广大人民所受的剥削与压迫,在一定程度上给广大人民带来巨大的痛苦;并未与旧的制度、文化、习俗彻底划清界限。

“内行刀锯,外用甲兵”、迷信暴力而轻视教化等思想,也有其明显的历史局限。 [3]

令秦国脱胎换骨的商鞅变法,究竟强在哪里?八个方面,一目了然

中国封建历史上最为成功、最为彻底的改革,当属商鞅变法。它不仅仅是实现了秦国的富国强兵,可以称之为“脱胎换骨”,让这个春秋时期的边陲小国,一跃成为山东各国眼中的虎狼之国。

那么这一变法究竟为何有此威力?以下对这场变法的内容做一个系统梳理:

商鞅画像

第一,完全摒弃当时各国推崇的儒家治国思想,实行严苛的法家治国体系,即以法治国。

公孙鞅认为,在当时弱肉强食的环境下,官员、老百姓已经失去了过去的淳朴,而变的虚伪狡诈。

这种情况下,儒家的仁政执行起来很难保证实际效果,“仁慈之人能够对人仁慈,而不能使人仁慈;有道义之人能够爱别人,而不能使别人有爱心”,因此,仁政最后往往会变成对权贵的保护、对底层百姓的盘剥,只会造成社会的混乱。

法制看起来严苛,但却能够禁止官员、民众不犯法,其最终目的,是不施行惩罚但却能达到使人因为害怕而不做坏事的状态,这实际上反而是对他们的最大保障。从这个意义上来讲,法制实际上更符合道德,儒家的仁义只会造成实质上的残暴。

此外,法家思想认为,人的能力有高有低,但好的制度,能够充分发挥每个人的长处、抑制他的缺陷,使每个人都成为推动社会发展的一份子。

电视剧中的商鞅

第二,在秦国,荣华富贵的获得,只有两个渠道:农业和战争(简称农战)。

公孙鞅认为,在当时的乱世,诗书礼乐、经商、手工业等只会造就一大批游手好闲的人,对国家的强大只有坏处而毫无益处。对内提高粮食生产、满足国家需要,对外军事扩张,抢占领土、消灭敌国有生力量,才是国富民强的直接推动力。

但对所有人而言,农业最为辛苦、打仗则最令人恐惧。为了驱使百姓乐于从事农战,公孙鞅根据人性中趋利避害的特点,奖惩并举。采取重罚措施,使逃避农战的痛苦远远超过务农和打仗本身;堵塞其他所有渠道的晋升及致富之路,提高工商业税率、提高粮食价格、对权贵按照家中佣人/食客的数量从重收取赋税。

同时,把粮食生产、临阵杀敌的结果与爵位的提升直接挂钩,保证将农业生产、市场贸易的所有好处都给百姓,打仗获得的所有好处都给一线战士和将领。

“虎狼之师”秦军

第三,执行力,推行法治的前提。

公孙鞅认为,如果有了好的法令却不能执行,那就等于没有法令。

治理国家的三要素是法律、信用和权力。

法令的建立,确定赏罚的依据;权力由国君独家掌握,确立君主专制的威严与权威;国君本人公私分明,严格遵守法律的规定,杜绝因个人喜好任人唯亲,对于所有人,无论是权贵、官员还是平民百姓,都实行同一标准奖赏、同一标准惩罚,建立起国家信用,令所有民众心悦诚服。

在具体执行环节,法律条文简单明了,让所有人都能轻而易举理解。中央及各地都设立各级法官,推进法律的普及和解答。任何人对于条文存在不理解,法官都有责任解释清楚,并以文字的形式记录下来,作为证据。否则,若因为法官解释不及时而造成民众犯法,相应的责任由对应法官承担。

商鞅变法

第四,提高行政效率。

在实行法治的体制下,所有官员、百姓对事情对错都能找到对应条文依据,最大程度的杜绝了官员个人喜好对工作的影响,因此政务工作将变得很简单。

以此为前提,法家认为:当日完成政务的国家称王、当夜完成政务的国家强大、第二天才能完成的国家会削弱,要求所有官员必须在第一时间处理职责内的事务。

第五,合理有效的监督体系。

公孙鞅认为,治理好国家的关键不在于官员的多少,而在于良好的监督机制。但有共同利益的人不能互相监督,所以,不能让官员监督官员,所谓的监察官只会消耗资源,而没有任何没有用处。最佳的监督模式,是让官员和民众互相监督。

得益于法律条文的普及,当任何官员有侵害百姓的行为时,民众可以依据对应条文向有关部门告发;不同的民众之间,采取连坐制度,以五家为一单位,一家犯法,其他四家同被处罚,及时告发则能避免被祸及。

运木赏金

第六,奖惩时机、比例的合理运用

严刑峻法,关键目的是遏制与威慑。因此,治理社会要在安定时进行,并且必须轻罪重罚,而不是轻罪轻罚、重罪重罚。

老百姓都希望社会安定,但他们自发做的事情往往会导致社会动乱,所以要一开始就对轻罪施以重刑,那么就会起到很有效的遏制作用,重的罪行更不可能发生,这就叫安定时治理国家的原因。

如果轻罪轻罚、重罪重罚,那么小罪根本无法制止,铤而走险的重罪也会越来越多,这就叫做乱世时才开始治理。

惩罚多,奖励少。刑罚少,不能产生威慑作用;奖励多,则只会造成其价值的贬值,带来民众对国君权威的轻视。因此,公孙鞅认为,奖惩的基本的比例为:每使用九次惩罚,赏赐只使用一次。

刑罚重,赏赐轻。刑罚重,爵位才显得尊贵,国君才能够有效以晋升为工具来显示对民众的鼓励;赏赐轻,刑罚才显得威严,百姓才会因此竭尽全力为国君效力。所以,刑罚和奖赏的适当使用,既能使国君的权威加强,也会使民众受益。

商鞅形象

第七,积蓄力量,更会释放力量,促进国家实力的循环增长。

国家要强大,必须既要会积蓄力量,也要会释放力量。积蓄力量是为了使国家富裕军队强大,释放力量,则是为了给民众立功的机会。

因此,对于穷人,要使用刑罚迫使他们务农变富,然后,再通过奖赏,鼓励他们通过捐献粮食财物来获取爵位,这样就可以使他们变穷。使穷人变富、再使富人变穷,这样获利的只是国家,民众则永远会有动力从事生产。

军队如果强大了却不对外作战,这等于是不给军人立战功机会,长久下去,就会导致动乱。所以,时机一成熟就对外作战,这是国家兑现承诺、百姓实现愿望的机会,等于是把毒害加给敌国。否则,就是把毒害留给了本国。

秦军想象图

第八,残酷、公正而诱人的晋升制度。(罗列部分)

包括王公贵族在内,所有人能拥有的房屋、土地、臣妾数量、穿着标准等,都与爵位挂钩,逾越者处以重刑。

作战的士兵也五人编为一组,实行连坐制,一人逃跑,另外四人受罚,除非能获得敌人首级一枚(四人获得一个就行)。

每五人的首领叫做屯长,每百人设一将。屯长和将在一场战争中得不到敌人首级,自己就将会被斩首。获取33颗以上,则可以升官。

再往上的各级将、尉都可领取一定额度的俸禄,但也承担相应责任。位置越高、责任压力越大。

一场攻城战,必须获得敌人首级8000颗以上才算合格;野战要达到2000颗。达到标准,全部有爵位的军人都可以官升一级。

战斗结束后,为了避免滥杀百姓或者战友冒领军功,所有斩获的首级都将被公示核实3天,没有疑问才落实奖励。奖励也必须在3天内完成,否则将追究相应官员的责任。

凡是能够获得敌人小军官及以上人员首级一颗的,爵位增长一级、赐给田地一顷、增加宅地九亩、赐给侍从官一名,还可以当军队和地方官员。

所有官员,死后墓旁的树木数量也与级别挂钩,每高一级可以多种一棵树。(这在古代很重要…….事关身后的荣耀)

秦军形象

以上,只是一些大的方面,还有很多具体翔实的规则,这里就不一一罗列。

实际上,以上的措施,并不是一下就实行的,也经历了慢慢铺开的过程。公孙鞅在世时,主要在公元前359年和350年两次集中颁布变法。在他死后,秦国不断对法制进行完善。

比如在中后期,由于不断与六国尤其是魏、赵、楚、韩四国作战,虽然持续歼灭对方的有生力量,但秦国自身也消耗巨大(如长平之战在消灭赵国45万军人和民夫的同时,自身也损失了20余万人),国土扩大的同时,民众数量却没有随之增长。因此,为了吸引六国百姓入秦,秦国宣布新政,对迁入的他国百姓给予赠送土地并且免收三年赋税的优惠政策。

秦军形象

可以看出,秦国的变法,是一套环环相扣的完整机制,全面细致、针对性强、执行办法具体、公开公平公正,套用今天经济学的理论来说,称得上是一个“理想的模型”,要求极高的执行力才能实现。

然而在秦孝公及其之后历代秦国国君的以身作则下,近140年里,这套体系得到了很好的执行,全国上下一致,将全部的力量都集中到农业生产、对外作战这两个战国时期最为关键的事务上,秦国被打造成了一个可怕的战争怪兽。

战争怪兽,一点都不夸张。史书记载,秦国民众平时所唱的歌谣,都是关于打仗的;

在听说马上要打仗时,全部人欣喜若狂、互相庆贺;

在战场上,所有军人的唯一目标是打赢仗,并砍下敌人的脑袋,即使知道自己会战死,也毫不后退。因为他们很有信心,就算自己死了,自己的杀敌功劳一定会算在家人的身上;

如果敢后退,身边的战友首先不会给自己机会,就算运气好成功逃跑了,那更惨,直接宣判了自己全家老小的死刑。

车裂场景

我们现在看的战争片里,主人公上战场时,家人会依依不舍的送他离开,并会饱含热泪、嚎啕大哭着说:“照顾好自己,一定要活着回来啊。”

而秦国人送自己的亲人上战场时,则几乎是欢天喜地的赶他走,并且再三交待:“上了战场给咱拼命,要是打不赢的话,你就别回来了。”

这样的国家、这样的军民,你让他如何不能一统六国......

可惜的是,在统一天下后,公孙鞅的这套理论就失去了土壤,所以西汉天才少年贾谊把秦朝灭亡的原因归结为:“仁义不施而攻守之势异也。”

汉代在几乎整体照搬秦朝各项制度的基础上,对外宣称“独尊儒术、罢黜百家”,实质上不过是给法家理论披了一层仁义的外衣罢了。

参考资料:《商君书》 《资治通鉴》

337

337

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?