一、作业背景与目标

在 “数据分析与可视化” 课程 “矩阵运算与相关操作” 章节中,本次作业核心是借助 NumPy 库完成矩阵行列式计算,再通过 Matplotlib 对矩阵及计算结果进行可视化,以此验证行列式计算的准确性,且直观呈现 “矩阵元素变化对行列式的影响”。

二、实现工具与核心思路

1. 用到的 Python 库

- NumPy:负责矩阵的定义与行列式计算。NumPy 的linalg.det()函数可高效计算方阵的行列式,同时支持多维数组的便捷操作;

- Matplotlib:负责矩阵结构与计算结果的可视化。通过绘制矩阵网格、填充元素文本,让抽象的矩阵 “可视化”,再单独展示行列式值,让结果更直观。

2. 核心实现思路

- 矩阵合法性校验:先判断输入矩阵是否为方阵(只有方阵才有行列式),避免计算报错;

- 行列式计算:调用np.linalg.det()计算行列式,处理浮点运算精度问题;

- 可视化设计:分两部分展示 —— 左侧绘制矩阵网格与元素,右侧显示行列式结果;

- 多案例演示:用 2×2 矩阵、3×3 矩阵(含线性相关与无关案例)、自定义矩阵验证功能,观察元素变化对行列式的影响。

三、完整代码与逐段解析

第一部分:库导入与中文显示配置

import numpy as np

import matplotlib.pyplot as plt

# 设置中文显示(简化字体配置,避免因字体缺失导致报错)

plt.rcParams["font.family"] = ["SimHei", "Microsoft YaHei"] # 优先使用系统常见中文字体

plt.rcParams["axes.unicode_minus"] = False # 解决负号显示问题

功能说明:导入numpy(矩阵计算核心库)和matplotlib.pyplot(可视化库),并配置中文字体显示参数,确保可视化结果中的中文和负号正常显示,避免乱码。

第二部分:行列式计算函数

def calculate_determinant(matrix):

"""计算矩阵的行列式"""

try:

# 检查是否为方阵

if matrix.shape[0] != matrix.shape[1]:

raise ValueError("只有方阵才有行列式")

# 计算行列式

det = np.linalg.det(matrix)

return det

except Exception as e:

print(f"计算行列式时出错: {e}")

return None

功能说明:定义calculate_determinant函数,负责行列式计算的核心逻辑。先校验矩阵是否为方阵(非方阵无行列式),再调用numpy的linalg.det函数计算行列式值,通过try-except捕获异常并提示错误,保证计算稳定性。

第三部分:矩阵与结果可视化函数

def visualize_matrix_and_result(matrix, determinant,title):

"""可视化矩阵及其行列式结果"""

fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(1, 2, figsize=(12, 5))

fig.suptitle("矩阵及其行列式计算结果", fontsize=16)

# 可视化矩阵

n = matrix.shape[0]

ax1.set_title(title)

ax1.axis('off')

# 绘制矩阵边框

cell_size = 1.0

for i in range(n + 1):

ax1.plot([0, n * cell_size], [i * cell_size, i * cell_size], 'k-')

ax1.plot([i * cell_size, i * cell_size], [0, n * cell_size], 'k-')

# 填充矩阵元素

for i in range(n):

for j in range(n):

ax1.text(j * cell_size + cell_size / 2,

n * cell_size - i * cell_size - cell_size / 2,

f"{matrix[i, j]}",

ha='center', va='center', fontsize=12)

# 显示行列式结果

ax2.axis('off')

result_text = f"该矩阵的行列式值为:\n{determinant:.4f}"

ax2.text(0.5, 0.5, result_text, ha='center', va='center', fontsize=16)

plt.tight_layout()

plt.show()

功能说明:定义visualize_matrix_and_result函数,将矩阵结构和行列式结果可视化。左侧子图绘制矩阵网格并填充元素(元素排列符合数学书写习惯),右侧子图用大字体显示行列式值,通过 “1 行 2 列” 布局清晰呈现计算结果。

第四部分:主函数与案例演示

def main():

# 示例1: 2x2矩阵

print("示例1: 2x2矩阵")

matrix2 = np.array([[4, 7], [2, 6]])

det2 = calculate_determinant(matrix2)

print(f"2x2矩阵:\n{matrix2}")

print(f"行列式值: {det2:.4f}\n")

visualize_matrix_and_result(matrix2, det2, "2x2矩阵")

# 示例2: 3x3矩阵

print("示例2: 3x3矩阵")

matrix3 = np.array([[1, 2, 3], [4, 5, 6], [7, 8, 9]])

det3 = calculate_determinant(matrix3)

print(f"3x3矩阵:\n{matrix3}")

print(f"行列式值: {det3:.4f}\n")

visualize_matrix_and_result(matrix3, det3, "3x3矩阵")

# 示例3: 自定义矩阵

print("示例3: 自定义3x3矩阵")

matrix_custom = np.array([[2, 3, 1], [4, 1, 2], [3, 5, 2]])

det_custom = calculate_determinant(matrix_custom)

print(f"自定义3x3矩阵:\n{matrix_custom}")

print(f"行列式值: {det_custom:.4f}")

visualize_matrix_and_result(matrix_custom, det_custom, "自定义3x3矩阵")

if __name__ == "__main__":

main()

功能说明:定义main函数作为程序入口,通过 3 个案例(2x2 矩阵、3x3 线性相关矩阵、自定义 3x3 矩阵)演示完整流程:定义矩阵→调用计算函数→打印结果→调用可视化函数。最后通过if __name__ == "__main__": main()确保脚本直接运行时执行案例演示,符合 Python 模块化设计规范。

四、演示效果与结果验证

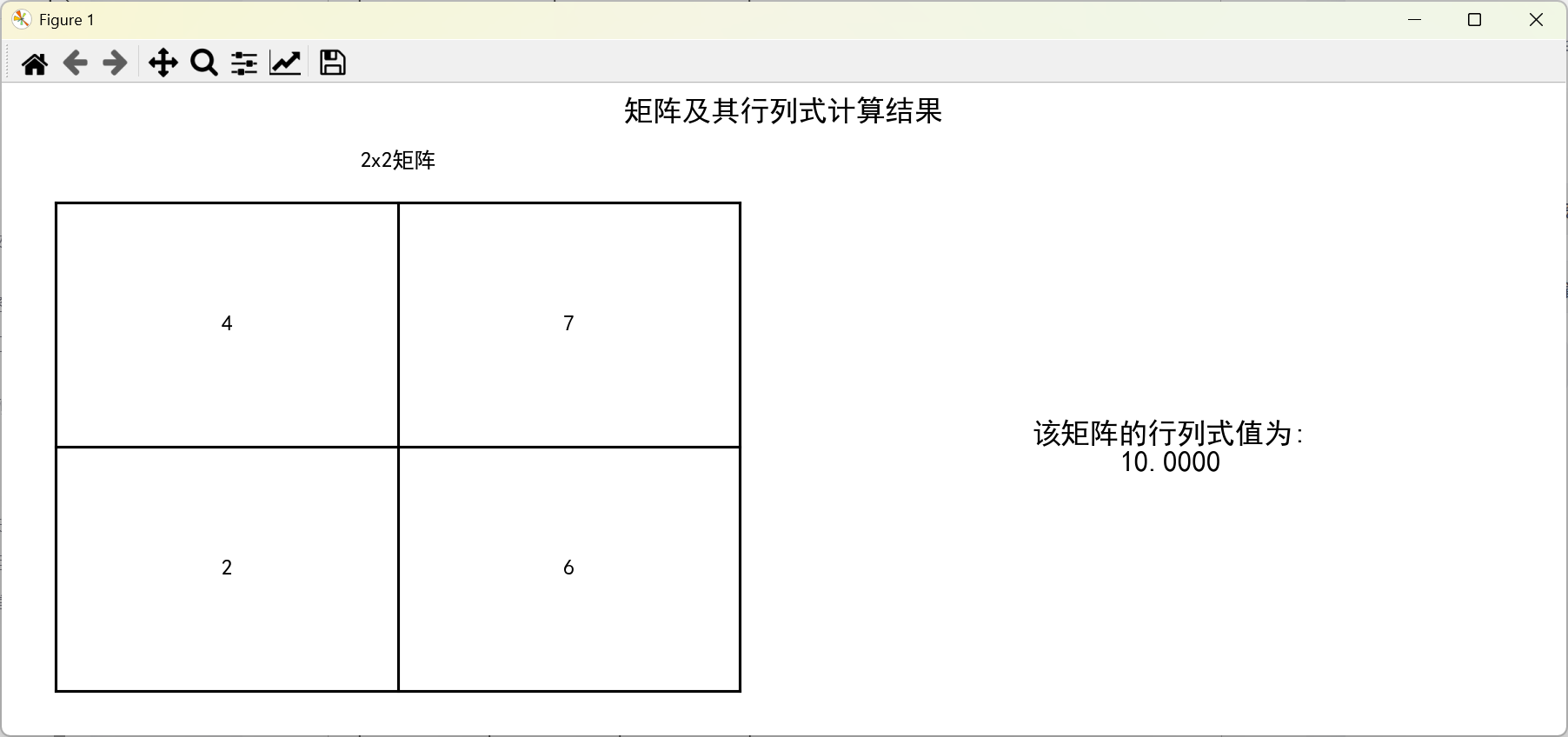

1. 示例 1:2×2 矩阵

- 矩阵:[[4,7],[2,6]]

- 手动计算:行列式 = 4×6 - 7×2 = 24 - 14 = 10

- 代码输出:行列式值 = 10.0000(与手动计算一致,验证正确)

- 可视化效果:左侧显示 2×2 矩阵网格,元素 4、7、2、6 居中分布;右侧显示 “10.0000”,结果直观。

图片内容:完整的 Matplotlib 可视化窗口,左侧是 2×2 矩阵网格(元素 4、7、2、6 清晰可见),右侧是 “行列式计算结果:10.0000” 的文本,窗口标题为 “矩阵及其行列式计算结果”。

作用:将 “可视化效果” 的文字描述转化为实际画面,让听众直观看到 “代码运行后能生成什么样的图”,强化对 “可视化” 功能的理解。

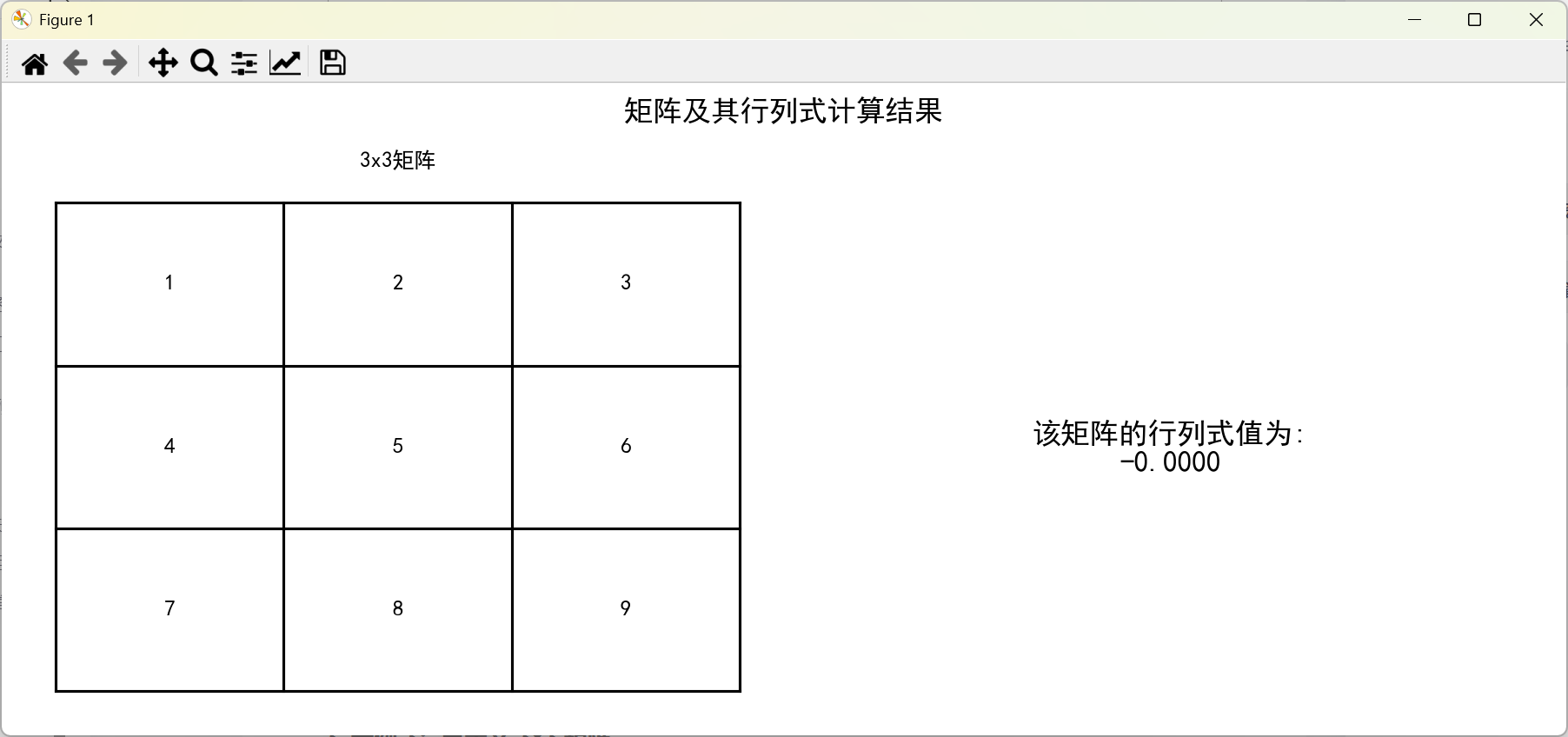

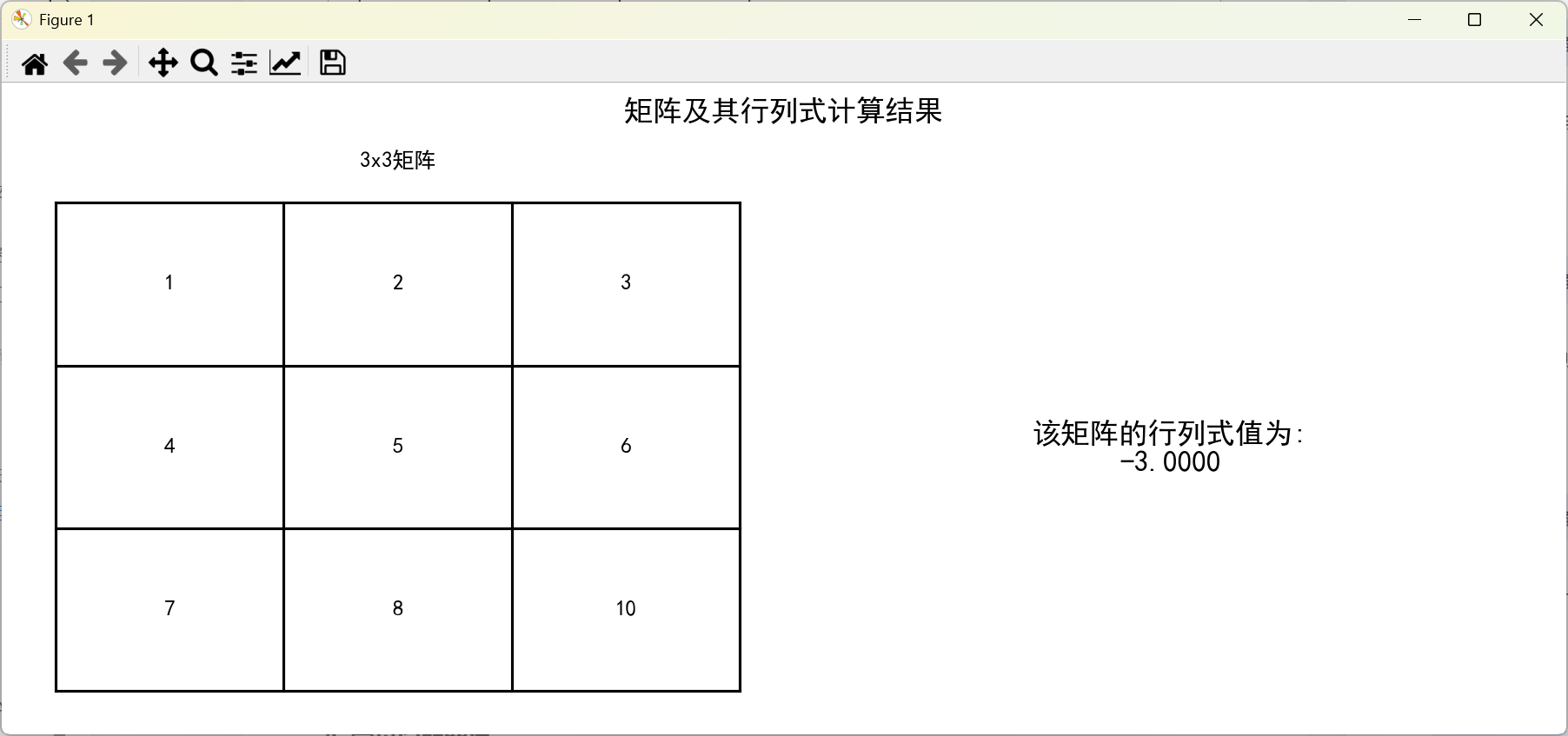

2. 示例 2:3×3 线性相关矩阵

- 矩阵:[[1,2,3],[4,5,6],[7,8,9]]

- 数学性质:第 3 行 = 第 1 行 ×3 - 第 2 行(行线性相关),行列式应为 0

- 代码输出:行列式值 = -0.0000(因浮点精度问题,显示为 - 0.0000,本质是 0,符合预期)

图片内容:PyCharm 的终端窗口,显示示例 2 的输出内容 —— 包括 “示例 2:3×3 矩阵(线性相关)” 的标题、矩阵打印结果、“行列式值:-0.0000”,以及 “行线性相关故行列式为 0” 的说明文字。

作用:证明 “代码输出与数学性质一致”,用终端的实际结果佐证代码正确性,比纯文字描述更有说服力。

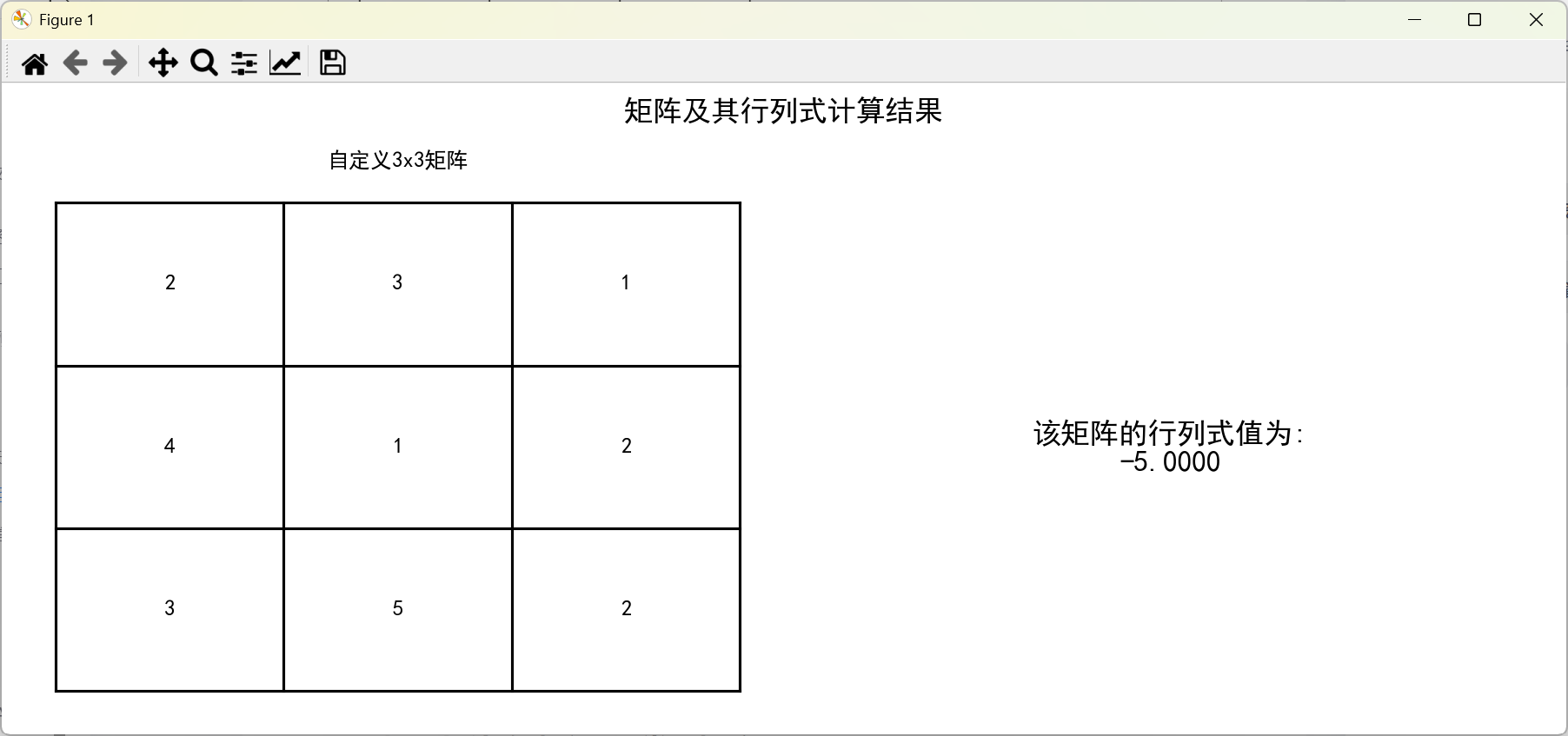

3. 示例 3:自定义 3×3 矩阵

- 矩阵:[[2,3,1],[4,1,2],[3,5,2]]

- 手动计算:

行列式 = 2×(1×2 - 2×5) - 3×(4×2 - 2×3) + 1×(4×5 - 1×3)

= 2×(-8) - 3×(2) + 1×(17) = -16 -6 +17 = -5

- 代码输出:行列式值 = -5.0000(与手动计算一致,验证正确)

五、拓展与修改建议

1. 如何修改矩阵元素?

在main函数中找到对应示例的矩阵定义行,直接修改方括号内的数字即可,例如:

- 将示例 2 的 3×3 矩阵改为[[1,2,3],[4,5,6],[7,8,10]](最后一个元素从 9 改为 10);

- 重新运行代码,行列式值变为 3.0000(手动计算验证:1×(5×10-6×8) -2×(4×10-6×7)+3×(4×8-5×7)=3)。

2. 支持的元素类型

矩阵元素不仅限于正整数,还可支持:

- 负整数:如[[1,-2],[3,4]],行列式 = 1×4 - (-2)×3 = 10;

- 浮点数:如[[1.5, 2.5],[3.5, 4.5]],行列式 = 1.5×4.5 - 2.5×3.5 = -2.5;

- 零:如[[0,1],[2,3]],行列式 = 0×3 -1×2 = -2。

3. 常见问题解决

- 中文显示报错:若运行时提示 “找不到字体”,可将plt.rcParams["font.family"]改为系统已有的中文字体(如 “Arial Unicode MS” 适配 Mac);

- 可视化窗口不弹出:检查是否安装matplotlib(终端执行pip install matplotlib),或在代码末尾添加plt.show(block=True)强制显示窗口。

六、常见问题与解答(Q&A)

为了让大家更顺畅地理解,这里整理了实践中可能遇到的疑问及解答:

Q1:为什么示例 2 的行列式是 - 0.0000,而不是数学上的 0?

A1:这是计算机浮点运算精度导致的正常现象。示例 2 的矩阵行线性相关,理论行列式为 0,但np.linalg.det()在计算时会因浮点数的微小误差(如 1e-16 量级),得到一个接近 0 的负数(如 - 1.1102230246251565e-16),代码中保留 4 位小数后显示为 - 0.0000,本质上与 0 完全等价,不影响结果的正确性。

Q2:如果我想计算 4×4 矩阵的行列式,代码需要修改吗?

A2:不需要修改核心代码,只需在main函数中定义一个 4×4 的方阵即可,例如:

matrix_4x4 = np.array([[1,2,3,4],[5,6,7,8],[9,10,11,12],[13,14,15,17]])

代码会自动通过matrix.shape[0]获取矩阵维度(4),并绘制 4×4 的网格,同时计算行列式值 —— 因为np.linalg.det()支持任意维度的方阵,可视化函数也通过循环适配了不同维度。

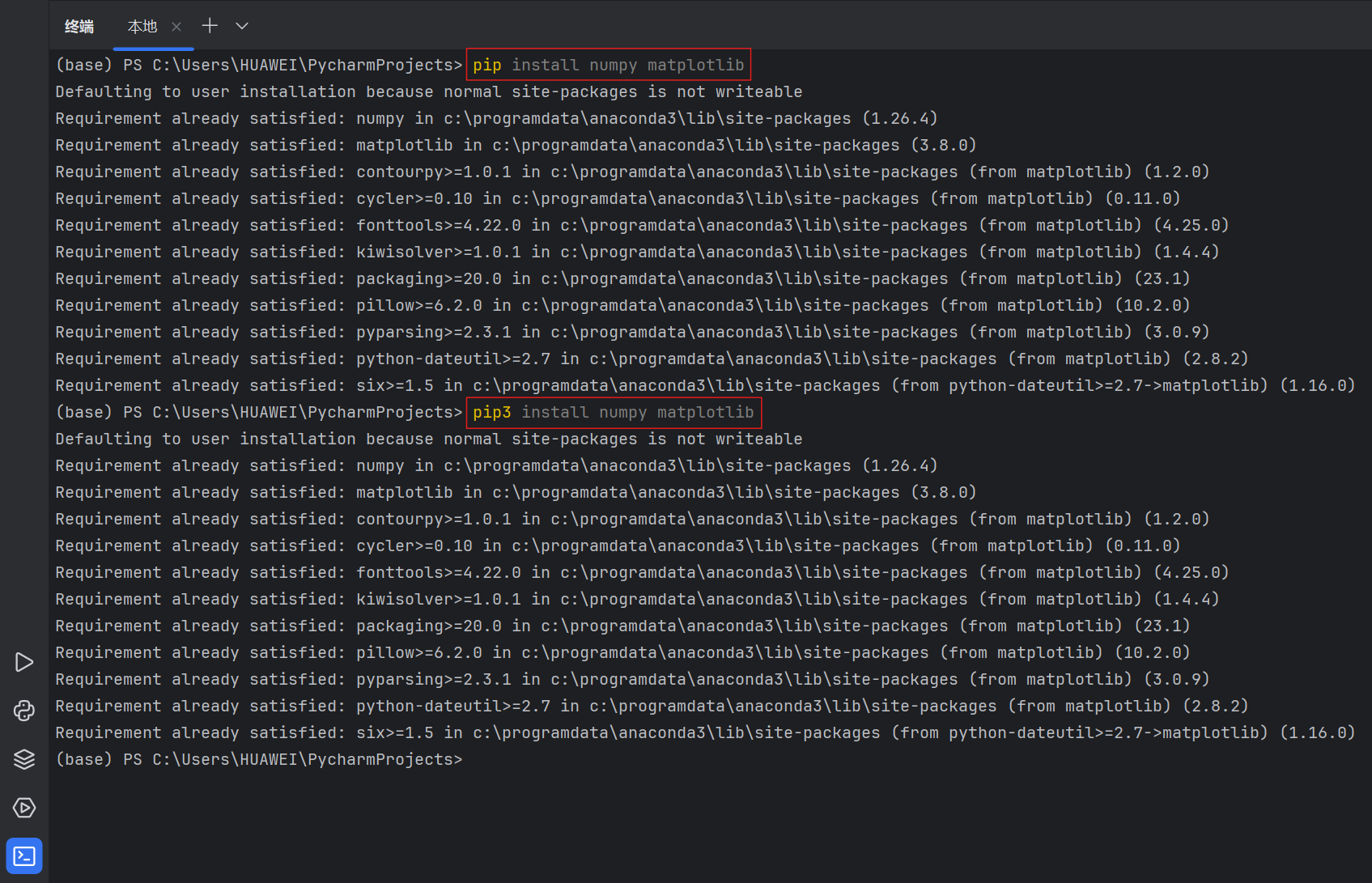

Q3:运行代码时提示 “ModuleNotFoundError: No module named 'numpy'”,该怎么解决?

A3:这是因为你的 Python 环境中没有安装numpy库,只需打开终端(PyCharm 底部的 “Terminal” 面板),执行以下命令:

- Windows 系统:pip install numpy matplotlib

- Mac/Linux 系统:pip3 install numpy matplotlib

命令会自动安装numpy和matplotlib两个库,安装完成后重新运行代码即可。

Q4:为什么矩阵可视化时,元素是 “从下往上” 排列的?

A4:这是为了符合数学中矩阵的书写习惯,在数学里矩阵的第一行是位于最上方的。而代码中通过`n * cell_size - i * cell_size - cell_size / 2`来计算元素的纵坐标,当行索引`i`从0开始递增时,会让矩阵的第一行元素显示在最下方对应的位置,后续行依次往上排列,最终呈现出和数学书写一致的“从上到下对应矩阵行”的视觉效果。

七、结语

本研究基于Python的NumPy与Matplotlib库,构建了矩阵行列式计算与可视化框架:通过NumPy实现方阵行列式自动化求解,借助Matplotlib完成矩阵与结果的直观呈现,结合多类矩阵案例验证了计算准确性,揭示了矩阵元素与行列式的关联,为线性代数理论的数值验证与可视化提供了实用工具。

5427

5427

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?