互联网进入中国,不是八抬大轿抬进来的,是从羊肠小道走出来的。

编撰|胡军庆

“互联网进入中国,不是八抬大轿抬进来的,是从羊肠小道走出来的。”中国工程院院士胡启恒这句话,广为人知。

这无疑是对中国互联网早期探索艰辛历程的形象化总结。

每一个国家都有自己的互联网故事,都有自己的互联网英雄,都是在自己内在的需要和各方力量共同推动下,迎来了本国互联网的诞生和发展。

在“一万年太久,只争朝夕”的氛围中,人们似乎更乐于历史的创造,而非及时的回顾。矜持的历史创造者们,恐怕还是认为“三十年太短”。

然而,“互联网是有记忆的”,这不过是一种幻觉。快速迭代的互联网,正在以遗迹覆盖遗迹,大量的记录消逝在时间的黑洞里。

互联网先驱们大都已经垂垂老矣,有些已不在人世,在树下乘凉、井边喝水的人群中,已找不到他们的身影。

历史很容易被人忘记。我查询资料,寻访当事人,甄别比对,编撰这篇《互联网进中国》长文,是为了把这些人留在历史篇章里。让后来人知道,在哪些关键节点,哪些人做出了什么样的选择与努力,这些起步性、奠基性的贡献又如何影响后来者。

互联网的故事还将继续,并源源不断汇入历史这个大海。历史和故事是不同的:故事有主人公,有开始,有结束,历史没有。故事是江河,有源头有终点。历史是海洋,没有起点,也没有终点,但有传承。

历史需要记录,记录也是传承。

本文篇幅较长,共计4万字,分9个章节。

-

序章:火种

-

国际互联网追根溯源

-

高能所:敢为天下先

-

兵器工业计算所:越过长城,走向世界

-

NCFC:集大成者

-

国际联网攻坚战

-

计算机网络信息中心的诞生与发展

-

历史告诉未来

-

编者后记

一、序章

01

火种

改革开放的春风吹过神州大地。

蛰伏的生命试着伸出触角,感受外面的温度,睁开沉睡的双眼,新奇地打量域外的世界。

国门打开,一批年富力强的中国科学家,成为欧美科研界接待的第一批访问者。

中国互联网的先驱们,不约而同地奔向欧美考察、学习。他们不知道的是,他们此行,将为中国带回互联网的火种。

1978年,44岁的胡启恒参加了中国派到美国的第一个较高层次的科学考察团,开始了为期一个月的美国之行。

回国不久,她在中国科学院自动化研究所接待了美国自然科学基金会计算机科学部的主任,一位华裔科学家。接着,她应这位华裔科学家的邀请,到美国他的计算机实验室作访问研究教授。

1980年1月至1982年1月,胡启恒担任美国凯斯西储大学(Case Western Reserve University)应用物理与电机工程系客座研究教授,进行模式识别与人工智能决策规则和推断方法的研究。

1978年,64岁的王运丰重返阔别26年的德国,利用早年在德国留学和工作的人脉关系,为引进计算机技术奔走。1980年,在他的领导下,兵器工业部建立了第一个大型电子计算机中心——兵器工业计算所。

1979年初,34岁的钱天白调至五机部计算站(兵器工业计算所的前身),并随后赴德国为兵器工业部引进大型计算机。在德国,他第一次听说了Internet这个词汇,这引起了他的关注和兴趣。从那以后,用他自己的话说,“也就绑在这个网络战车上了”。

1980年2月,钱华林40岁,来到美国佐治亚理工学院,从事网络研究。钱华林是那里的第三个中国访问学者。除了听一些课程外,他整天泡在图书馆里,恨不得一下看完全部的书。在美国的学习让他深有启发。1983-1984年钱华林赴德国,合作研制了X.25分组交换网络。

1980年,44岁的胡道元随团到英国考察计算机网络,第一次看到电子邮件,尽管很慢,但是令他印象深刻。

1983年,胡道元前往美国加州大学洛杉矶分校(UCLA)做访问学者。加州大学洛杉矶分校可以说是互联网的圣地,它是ARPANET最早的4个节点之一,还有一些著名的教授,包括互联网之父伦纳德·克兰罗克。

从1983年暑假到1984年暑假,胡道元做访问学者的一年时间里,还考察了斯坦福大学和加州大学伯克利分校。这些学校把计算机网络作为学校重要的基础设施,校园网建设和应用已经很普遍,包括教学、科研和平时的通讯如电子邮件。1984年胡道元回到清华大学后,就下决心要建设清华的校园网。

1979年秋天,40岁的吴为民在参加完诺奖得主李政道的授课后,被派到西欧核子研究中心(CERN)斯坦伯格教授领导的科研组里工作。斯坦伯格教授对他讲:“为民,你现在应该考虑下一步要做的事。一是招一些年轻学生,参加ALEPH的物理研究;另一件事,是要设法建立联通ALEPH与高能所的计算机网络。在中国的土地上,不仅要研制μ子探测器,还要作出物理成果。而要做到这一点,计算机网络通讯是必不可少的。”

1981年,33岁的许榕生被派往美国加州大学圣克鲁兹分校,学习最先进的物理知识———高能物理实验软件与网络,并于1987年获得博士学位,随后继续在美国斯坦福直线加速器中心从事博士后研究。这为后来许榕生推动第一根国际联网专线奠定了基础。

中国互联网先驱们,他们彼此没有联系,甚至不知道对方的存在。他们在各自的领域如饥似渴地获取一切有关计算机网络的相关知识。他们敏锐地感知到,计算机网络将带来革命性的变化。

在此后的10多年里,他们学以致用,克服种种困难,在中国尝试建立各式各样的计算机网络:从同城的远程终端,到跨国网络通讯、再到专线联网,到最后全功能接入互联网,一步一个脚印。在网络应用上也紧跟时代,从FTP、Telnet、邮件应用,再到www网站、BBS……不落人后。

他们将互联网的火种引入中国。

围绕这些科学家,在当时的中国,早期计算机网络科研探索比较活跃的有:中国科学院高能物理研究所(简称高能所,IHEP)、中国兵器工业计算机应用技术研究所(简称兵器工业计算所,它还有个方便对外的名称——北京市计算机应用技术研究所)、NCFC专家团队及为建设运营NCFC而成立的中国科学院计算机网络中心、清华大学网络中心。

1994年4月20日,中国通过NCFC工程,全功能接入国际互联网,互联网大门轰然向中国打开,中国从传统工业化中破门而出,大步走向数字文明。

二、国际互联网追根溯源

01

美国人的挑战与迎战

很多人知道“美苏冷战”的结果是东欧巨变、苏联解体,却很少有人知道,伴随这一事件同时诞生的还有在当今社会扮演着越来越重要角色的互联网。

1957年10月4日,对于成千上万的美国人来说,是个心情低落的日子。因为在这一天,他们得知了一个“惊天噩耗”:与他们冷战敌对的苏联将一颗名为“斯普特尼克1号”的83公斤的轨道卫星送进了太空,并且该卫星非常顺利地围绕着地球工作,甚至每天都会经过美国上空。这感觉犹如头上悬了一把剑。

美国举国上下都陷入了恐惧之中。在巨大的压力和恐惧面前,美国朝野随即达成共识,除了在已知落后苏联的领域奋起直追,还要做到科技永远领先于对手,为美国人创造安全的生存环境。为此,美国政府决定,在国防部的五角大楼建立一个特殊部门“高级研究计划局”(Advanced Research Projects Agency),简称“阿帕”(ARPA)。该局不同于寻常的军事研发部门,其核心思想是“立足当下,面向未来”,专门攻坚那些仅停留在理论上的高新科技,使命是保证美国科技“永远”领先世界。

如今几乎网罗了全世界每一个人的互联网,前身就叫作阿帕网(ARPANET)。从“阿帕”二字,不难看出它归属于阿帕众多技术突破研究之一。

02

ARPA网的探索

阿帕网解决的问题主要有两个,一是为了解决阿帕体系内的技术专家分散于全国各地、资源信息无法及时共享的问题;二是保证美国在遭受核弹攻击的情况下,指挥系统不会完全瘫痪,从而可以组织起反击。基于这两个目的,ARPA建立了一个巨大的“网状”信息互通系统。

当时,美国军队的通信网络采用中央控制模式,存在先天不足:只要摧毁这个网络的中心控制系统,就可以摧毁整个网络。美国国防部为了保证美国本土防卫力量和海外军事基地在受到核打击以后,仍具有一定的指挥和组织反击的能力,设计出了一种分散的指挥系统:它由一个个分散的指挥点组成,当部分指挥点被摧毁后,其它点仍能正常工作。

所以说,互联网诞生的主要推动因素,一是军事科研的需要,二是大科学装置产生的巨量数据进行远程传输的需要。也可以说,互联网的雏形是一件为了应对核武打击的“防御性武器”。

为了对这一构思进行验证,1969年,阿帕资助建立了一个名为ARPANET(即“阿帕网”)的网络。这个网络把位于洛杉矶的加利福尼亚大学、位于圣芭芭拉的加利福尼亚大学、斯坦福研究院,以及位于盐湖城的犹它州州立大学的计算机主机联接起来。开始时只连接了4台主机,位于各个节点的大型计算机采用分组交换技术,通过专门的通信交换机(IMP)和专门的通信线路相互连接。这个阿帕网就是互联网最早的雏形。

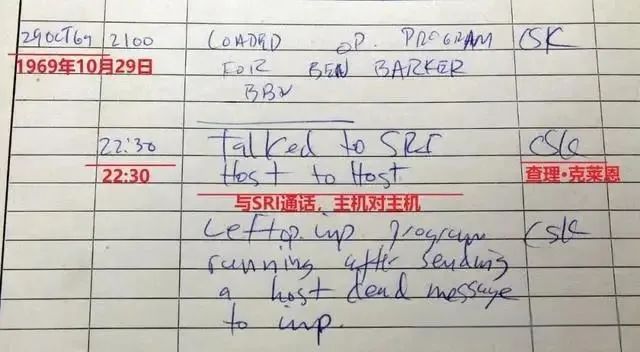

1969年10月29日,洛杉矶的加利福尼亚大学第一次将“LO”字符传输到斯坦福研究院的计算机上,这是阿帕网组网第一次测试数据传输,这一天也被视为互联网的诞生日。

阿帕网组网第一次测试数据传输记录

之后,许多研究机构和大学也相继加入。到1972年,ARPANET网上的节点数已经达到40个,这40个节点彼此之间可以发送消息和文件。

从1969年到1977年的ARPANET项目

在应用方面,BBN(Bolt Beranek and Newman, Inc.)的Ray Tomlinson在1972年修改了E-mail程序,并用在ARPANET中,以“@”作为邮件中用户名和地址的连接符。此后,Telnet协议和FTP协议也作为RFC技术标准(Request for Comments)被相继发布。E-mail、FTP和Telnet是互联网上较早出现的重要应用,特别是E-mail的应用一直流行到今天。

03

互联网诞生

不过那还不是真正的互联网。

1972年,全世界电脑业和通信业的专家学者在美国华盛顿举行了第一届国际计算机通信会议,就不同的计算机网络之间的通信协议进行讨论。大会认为高级联网技术需要进一步合作,决定成立国际网络工作组(INWG,International Network Working Group),负责建立一种能保证计算机之间进行通信的标准规范(即“通信协议”),当今被誉为互联网之父的美国人温顿.瑟夫(Vint Cerf),被指定担任第一届主席。

在这个国际网络工作组的推动下,TCP/IP协议诞生并得到业界认可。随后,美国国防部宣布将TCP/IP协议作为其标准网络协议。1983年,ARPANET上的所有系统也从NCP(Network Control Protocol)协议切换为TCP/IP协议,由此奠定了TCP/IP协议在网络互联方面不可动摇的地位。

TCP/IP协议的设计和使用,标志着真正意义上的互联网诞生!

04

早期互联网主干网的发展

美国早期互联网主干网的发展是一个分层演进、多元互补的过程,不同网络在特定历史阶段承担了关键使命,最终融合为现代互联网的基础架构。以下是ARPANET、CSNET、ESNET、NSFNET 四大网络的协同发展脉络。

| 网络 | ARPANET | CSNET | NSFNET | ESNET |

| 活跃时期 | 1969-1990 | 1981-1991 | 1985-1995 | 1986至今 |

| 主导机构 | 美国国防部(ARPA) | 美国国家科学基金会NSF | 美国国家科学基金会NSF | 美国能源部 |

| 核心使命 | 核战环境下的分布式通信 | 非国防院校的普惠接入 | 学术资源共享与跨学科协作 | 高能物理研究的超大数据传输 |

| 历史贡献 | 军事科研网络的奠基 | 学术民主化的破冰 | 全民互联网的孵化 | 科学大数据的先行者 |

| 技术遗产 | TCP/IP协议、分组交换 | 分级混合架构、Phonenet拨号 | 三级主干架构、T1/T3骨干网 | 光网络优先路由、科学专用通道 |

| 核心用户 | 军事/顶尖大学 | 普通高校 | 全民学术机构,非营利商业机构 | 国家实验室/大科学装置 |

| 数据特征 | 文本/小文件 | 邮件/文档 | 学术论文/数据集 | PB级实验数据 |

| 流量模型 | 突发短连接 | 间歇性长会话 | 持续稳定流 | 周期性超大数据流 |

| 现代继承者 | 国防保密IP网络(SIPRNET) | 教育网(Internet2) | 商业ISP骨干网 | 能源科学网(ESNET6) |

可见,军事需求(ARPANET)催生基础协议,学术普惠(CSNET)扩大应用场景,大科学(ESNET)倒逼带宽革命,三者共同推动NSFNET向全民基础设施升级。

NSFNET的“可接受使用政策”(AUP)分阶段开放:1986年禁止商业流量 → 1991年允许非营利性商业 → 1995年完全市场化,体现渐进式改革智慧。

这一演进史表明,美国早期互联网并非线性替代,而是多层网络生态的共生与竞争。从ARPANET的军事韧性、CSNET的普惠精神、NSFNET的开放架构到ESNET的科学专精,共同塑造了互联网“分层解耦、多元兼容”的基因。

我们将在后面看到,中国早期的国际联网探索,就是尝试通过各种渠道与不同时期的主干网间接或直接互联。

05

互联网之父群像

互联网诞生是一群卓越科学家接力的成果,并不是某一两个人的独创。他们群星闪耀,照亮了互联网的天空。

为现代互联网做出卓越贡献的科学家们合影

前排从左到右:Dave Walden, Barry Wessler, Truett Thach, Larry Roberts, Len Kleinrock, Bob Taylor, Roland Bryan, Bob Kahn,

后排从左到右:Marty Thrope, Ben Barker, Vint Cerf, Severo Ornstein, Frank Heart, Jon Postel, Doug Englebart, and Steve Crocker.

l约瑟夫·利克莱德(Joseph Licklider)提出了人机共生的概念,并担任了ARPA信息处理技术办公室(IPTO)的首位主任,推动了计算机科学和网络技术的发展。

l罗伯特·泰勒(Bob Taylor)拿到了100万美元启动经费,并把ARPANET的总设计师拉里·罗伯茨(Larry Roberts)请到ARPA。

l拉里·罗伯茨(Larry Roberts)是总设计师,他写了项目计划书,并拿到1500万美元项目经费。他是ARPANET的关键人物,他组建了ARPA网。

l伦纳德·克兰罗克(Len Kleinrock)提出了基本的网络队列理论,并与保罗·巴兰(Paul Baran)差不多同时提出了分组交换理论,他们两位共同奠定了互联网的技术理论基石。

l罗伯特·卡恩(Bob Kahn)和温顿·瑟夫(Vint Cerf)共同设计了TCP/IP协议,这是互联网最重要的协议,沿用至今。

l蒂姆·伯纳斯·李(Tim Berners-Lee)是互联网从学术走上大众的关键人物,他发明了万维网(www)。

由于拉里·罗伯茨、伦纳德·克兰罗克、罗伯特·卡恩、温顿·瑟夫四人同时获得美国工程院德雷铂奖,因此,狭义上的互联网之父,就是指他们四位。

实际上互联网诞生是一群人的努力,他们都可以称之为互联网之父。他们很幸运,站在历史的风口上,做出了自己的贡献。

三、高能所:敢为天下先

在标准网络协议TCP/IP诞生的同时,中国也开始了早期的计算机网络探索。中国科学院高能物理研究所(简称高能所)堪称探路先锋。

与世界大多数国家相似,中国互联网的发展是由科研学术界的需求而提出和推动的。1983年到1984年,正是国家重点工程——北京正负电子对撞机(BEPC)和大型粒子谱仪——北京谱仪(BES),从建造、成功运行到正式采集物理实验数据的重要历史时期。

由于北京谱仪(BES)的预制研究需要大量的蒙特卡洛模拟计算,而高能所尚未有足够的计算机资源,北京谱仪的计算工作大都是借用水电科学院的M-160计算机进行,工作人员必须往返于高能所与水科院,费时又费力。在这个背景下,迅速更新和完善当时支持高能所工作的计算环境,成为迫切的需求。

01

第一个远程终端

当时高能所的吴为民与肖健院士多次讨论,提出了建立远程终端的方案。即在远程终端所在地(高能所)与计算机所在地(木樨地水电科学院)之间,用特高频无线电联系起来。

吴、肖二人一起,爬梯翻窗,一起站到高能所主楼的屋顶上,共同察看地形,策划通讯方案。在王淑琴、张报昌等科研人员的共同努力下,该站自1984年5月开始联通,并于7月1日正式启用。这样在高能所即能分享M-160机的资源,大大方便了对M-160机的使用。

在建立远程终端前,为了一点修改或一个输出结果,要在路上花费两个小时,而现在可以在终端站内修改或提交作业。这种利用远程终端共享计算机资源的方法,虽然在国外已经很普及,但在国内还不多见,可以说它是充分利用计算机资源的一个重要发展方向。

吴为民认为:“从二十多年前的远程终端到今天的网络,其最基本的核心思想是一致的,即计算机资源与信息的共享。所以,在我看来,高能所的这一远程终端应该是中国计算机网络通讯最早、最原始,但也是最基本的第一步。”

02

第一封国际电子邮件

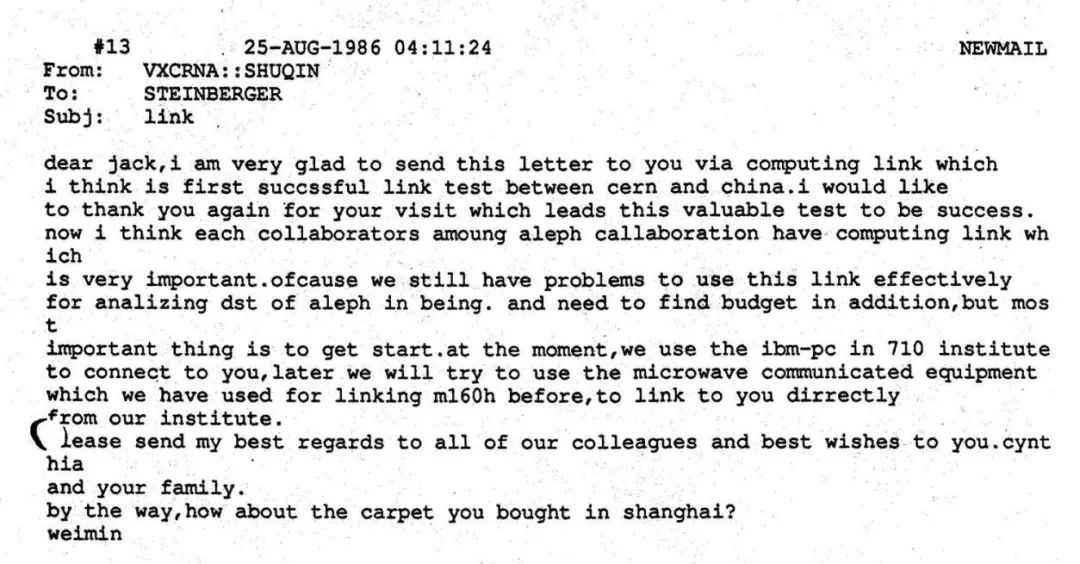

同样是在高能所,中国发出了第一封国际电子邮件。

1986年8月25日,瑞士日内瓦时间4点11分24秒,北京时间11点11分24秒,在北京710所的IBM-PC机上,时任高能所ALEPH组组长吴为民登录到西欧核子研究中心(CERN)王淑琴的账户上,向位于日内瓦的西欧核子研究中心的诺贝尔奖获得者斯坦伯格(Jack Steinberger)发出了我国有证可考的第一封国际电子邮件。

这是“点对点”的信息发送,采用的是DECnet协议,并非TCP/IP协议,邮件网关也不在国内,因此并非真正意义上的互联网电子邮件。

全文翻译如下:“亲爱的Jack, 我很高兴通过计算机联网给你发这封信,我相信,这是在西欧核子研究中心与中国之间的第一个成功的计算机通讯。我想再次感谢你最近对北京的访问。正是这次访问导致了这个有价值的计算机通讯试验的成功。我想,现在,每一个ALEPH协作组的成员,都用计算机网络联系起来了。这是非常重要的。 当然,要在北京分析ALEPH的数据压缩带,还有许多问题,并且需要为此找到经费。但最重要的是, 我们已经开始启动。目前我是用710所的IBM-PC机与你联系的。我们将把目前用于联接M160H的计算机的微波通讯,从高能物理所直接与你们联机。请代向同事们问好,祝您、新西亚和您全家幸福。顺便问一下,你在上海买的地毯如何? 为民 ”

在现在看起来不能再普通的一封邮件,却饱含了高能所众多科研人员的心血。吴为民在后来回忆时说:“由于心情紧张与激动,这个电子邮件中有许多大写小写的错误,拼写与换行也有许多毛病。但实实在在地说明了当时的情况。 ”

实现远程邮件通讯的难度,在当时被形容为“超乎想象”。这不同于北京同城的远程终端,而是要实现国际间的计算机网络通讯,难度相当之大。横亘在他们前面的难题,首先要找到一条通讯线路,将双方的计算机连接起来。

当时成立了以吴为民为组长的高能所工作小组,共同探讨建立这一网络的可能性。高能所方面的主要工作人员还有钱祖玄、王淑琴、王泰杰、张报昌等人。

吴为民说:“我们所做工作的第一步,就是做大量有关当时可利用的电讯资源的调查研究,这一工作,主要是由西欧核子研究中心数据处理部的佛罗克基格(Fluckiger)博士与高能所钱祖玄共同完成的。”

1986年6月17日,佛罗克基格写信给奥地利维也纳广播电台的博艾兹(Boesz)先生,询问西欧核子研究中心与高能所能否利用他们建立(租用)的维也纳—北京卫星通信线路进行通信,而这条线路在1986年6月1日才刚可以提供用户使用。1986年6月27日,佛罗克基格博士写了一份备忘录,综述了调查结果,提供了两条重要信息:一是北京方面的接口位于北京信息控制研究所(又称710所);二是瑞士电讯局PTT有兴趣利用这个通讯渠道,提供DATEX -P与TELEPAC两种网络作为服务,给用户使用,而其中的TELEPAC,正是西欧核子研究中心用于数据传输的。

有了这两条重要信息,联合工作组兵分两路,分别进行具体工作。帕拉齐博士、钱祖玄、王泰杰在瑞士日内瓦的西欧核子研究中心,吴为民与王淑琴在北京,分别与瑞士PTT、维也纳广播电台、北京710所等联系与协商。花了两个多月,订购并安装了重要的硬件设备,从1986年8月11日起,开始进行联机试验,测试从北京710所(北京信息控制研究所)经维也纳广播电台到西欧核子中心的联机。为了完成这一试验,工作组还征得710所的同意,借用了他们的IBM-PC机。

两个多月紧张艰苦又细致的工作在1986年8月25日有了成果,吴为民成功发出了那封具有历史意义的邮件。1986年9月15日,斯坦伯格(Steinberger)以ALEPH合作组的名义,给李政道教授发了一个备忘录,正式宣布建立了西欧核子研究中心CERN/ALEPH与北京高能所的计算机联系。

1987年3月27日,正如预先计划的那样,经过许多努力(当时微波通讯的确切方位、频率等,需要公安部门批准),高能所与710所的微波通讯正式开通。从此,在高能所物理一室这一小小的屏蔽室里,完成了经710所、到维也纳、再到西欧核子研究中心的全程通讯。

03

第一根国际联网专线

由高能所到西欧核子研究中心,实现这个颇费周折的全程通讯在那个年代已经是不小的成就。但科研数据共享的应用需求还在继续召唤。

当时中美两国科学家正在联合开展高能物理科研合作,建立了北京谱仪(BES)中美合作组。科学家们需要解读大量的科学数据,每次背着数据磁带过海关极不方便,也耽误科研进度。因此,建立一条国际高速计算机联网专线传输科学大数据,即后来高能所连通位于美国加州斯坦福线性加速器中心(下称SLAC)的科研专线,成为了下一目标。

1991年4月,时任高能所计算中心主任的郑国瑞参加了在日本举行的中美高能物理合作高层会谈,在这个会上与SLAC计算中心主任Les Cottrell教授相识,正式提出了建立一条从高能所到SLAC的64K速率的计算机联网专线。如果顺利接通,这将是中国互联网上历史性的突破。

熟悉计算机网络的许榕生,调到高能所计算中心,作为副主任扛起了开通国际专线的重担。

说者容易做者难,建立这条专线障碍重重。

首先面临的是美国的政策管控。由于这条专线联通将对美国政治军事机密造成泄露的可能,获得美国官方的同意成为了一道高高的门槛。

帮助我们跨过这道门槛的是北京谱仪(BES)中美合作组的首任负责人——美国的沃特.托基教授。他把与中国计算机联网的建议书寄给了十几位全球顶尖的科学家(其中大部分是诺贝尔奖得主),让他们签名支持。这批科学家签名后,通过美国能源部高级顾问潘诺夫斯基(北京正负电子对撞机四人领导小组成员和中国科学院的高级顾问)递交美国能源部,说明这条网络线路在科学研究合作与交流上的需要,才取得了美国能源部的同意。

采取什么样的解决方案,成为了第二个障碍。获得美方同意后不久,美国BES组成员从SLAC提着三台19K的Telemoden设备到高能所开始实验,希望通过长途电话而实现连线。然而由于国际长途电话线质量问题,实际速率都达不到19K的理想效果,尽管这比当时最好的9.6K调制解调器要高级的多。另外,也因为长途电话费用的开销太大,最后放弃了直拨长途电话的方案。

考虑到上面的障碍,中美专家们还是决定采取最开始的想法——开通64K的互联网连接。然而新的问题又出现了:建立64K专线,需要路由器,Les Cottrell认为应该购买思科路由器,因为美国那时期大规模建立互联网用的都是它。问题是,美国政府在1991年还禁止向中国出口这种高档网络设备,只有等待所谓“巴统”限制的解禁,也就是说必须等到1993年的10月。在这种被动的局面下,美方专家只好从SLAC计算中心调来一台DEC路由器(DECrouter-X)借给高能所使用。

没有合适的路由器,就没办法直接联网。SLAC计算中心主任Les Cottrell教授是这个联网工程的首席专家,他设计了逐步递进的办法:先让高能所的计算机局域网与SLAC的计算机网用DECnet协议相连,再由美国能源部的ESNET负责将往返中国的信息转入互联网。

至此,高能所局域网(IHEPNET)搭建好了,万事具备,只等64K通讯专线的开通。

1991年秋天,许榕生骑着自行车,从位于四环外玉泉路的高能所到北京电信局所在的西单电报大楼,提交建立64K专线的申请表。没想到,填完表格,工作人员得知高能所在四环外,立刻摇头:“你这个要试一试,把表先填了吧,等专线做好可以用了你们再交钱。”

这一等就没了动静,从1991年秋天到1992年春天,申请专线的事毫无进展。许榕生仔细打听、咨询,这才知道,北京市当年的光纤网只铺到四环以内,以电报大楼为中心,四环内分布着50多个电话局。先前的其他八家外企专线用户都在城里,离光纤很近,只需几百米的铜线,就能连上光纤网,信号损失不大。而高能所的位置距离最近的电话局821局,还有5千米,嫁接铜线太远了,64k的速率难以保证。

美国工程师建议直接沿着地铁一号线拉一条西单到玉泉路的光缆,许榕生评估了一下,觉得审批难度太大,不太可行。

关键时刻,高能所所长郑志鹏提醒许榕生:“有问题,找李政委。”李政委,就是李政道先生。因对撞机工程遇到棘手问题时,总是请他帮忙沟通、化解,高能所的人都亲切地称他为“李政委”。

1992年5月,趁着李政道回国访问高能所的机会,郑志鹏把许榕生写的纸条交给了李政道。

没想到,事情居然办得这么快。“李先生用了什么锦囊妙计我不清楚,但李先生离开不久,北京电信局就派一支技术队伍带着测试设备来到了高能所。”说到这儿,许榕生有点激动,“那时候电信部门多强势呀!如果不是李先生的推动,中国第一条国际专线的诞生会推迟不止一年。”

1992年夏秋之交,北京电信局派出的工程队来到了高能所。一群人带着仪器,雷厉风行地测试信号。一个小伙子一边干活儿,一边忍不住开了个玩笑:“你们高能所好厉害啊,上面有人打电话!”测试结果的确有点麻烦,距离光纤接口太远,信号损失很严重。

参与专线建设的施工人员在三元桥国际电信大楼楼顶合影。

这条专线是通过三元桥的北京国际电信局,租用美国AT&T公司的卫星专线,直通美国旧金山市,然后通过光纤连到斯坦福的SLAC。中国这边从三元桥到西单的电报大楼使用微波无线传输,电报大楼有光纤通到五棵松821电话局。最关键的难题是821局到高能所这最后5千米。”

北京电信局确定的最终方案是,用一对电话线从821局连到高能所,电话线两端用64k的基带调制解调器(俗称“猫”)相连,这在原理上是可行的。谁知,施工完毕,工程师们翘首以待,信号却在离高能所1000米的地方消失了,也不知整条线上具体是哪个环节或参数出的问题。

为解决具体的技术细节,北京电信局只好到邮电部搬救兵,邮电科学院传输研究所为此成立了一个科研小组,专门研究64k的“猫”怎么过渡信号。

信号终于接通,但全程数据损失严重。从高能所发一组数据包,传到美国再转回来,只能接收到其中的一小部分。“关键是介质太多,卫星、微波、光纤、电话线(铜线),每个转接口都会让信号损失。”许榕生解释说。

电信局派人天天到高能所打开调试设备,测试信号。时间长了,高能所的人都学会了操作,有时也帮着测试。一天又一天,信号测试器接收到的数据越来越多,从20%到30%,从40%到50%,但这离专线的要求还差得太远——“误码率必须降到每秒10的负8次方以下”。

电信部门的工程师反复实验与调试了18个月!

“当大家的信心都快没有了的时候,有一天线路突然正常了,中美双方科学家翘首以待的计算机远程联网终于可以实现了!当时是北京时间1993年3月2日。”许榕生回忆说。

线路畅通后,中美双方科学家立即挂通电话,将专线接到网络路由器上,双方同时将有关参数设置到位,特别是IP地址确认后,高能所的计算机上不断出现对方计算机发来的各种信号,双方互相在计算机上打出文字进行问候,并挂掉长途电话改用计算机会话,实验室里大家足足兴奋了一整天。

然而,好事多磨,高能所还没来得及庆祝,网络突然又断掉了。许榕生用信号发射器测试,专线没问题,他当即判断:“这次不是我们线路的原因,是美国那边断线了!”在场的美国专家不相信,但还是用昂贵的国际长途电话打到了美国SLAC计算中心。对方证实了许榕生的判断,美国人顿时尴尬不已。

之前,潘诺夫斯基已经说服了美国能源部,但能源部批准不等于美国政府同意。专线接通的第二天,美国政府就关掉了通往中国的网络线路。理由很简单,美国国防部和商务部强烈反对。他们认为,中国是一个社会主义国家,怎么能进入Internet?

美国科学家不管这些,他们商量以后,打电话的打电话,写信的写信,告诉美国政府:这是一个科学实验的合作项目,我们做了这么多年的工作,拿了这么多实验数据,没有互联网,我们现在做不了科研。

幸好,一个星期后的3月9日,美国政府同意了科学家的申诉,网络重新恢复。不过,美国政府的同意是有条件的。他们传真来一份合同,要求中方签署。许榕生记得,合同里有三条最重要的协议:不能用于商业活动,仅用于科学交流;不能在网上从事军事活动,包括核武器、生物化学武器这方面的用途;要维护网络线路的安全,不能散布病毒,不能有黑客行为。

对此,《中国互联网发展大事记》中有如下记载:“1993年3月2日,中国科学院高能物理研究所租用AT&T公司的国际卫星信道接入美国斯坦福大学直线加速器中心(SLAC)的 64KDECnet专线正式开通。专线开通后,由于国家自然科学基金委员会的大力支持,许多学科的重大课题负责人能够拨号连入高能物理研究所的这根专线,几百名科学家得以在国内使用电子邮件。”

许榕生感慨万千:“过去我们出国回国把磁带背来背去,跟唐僧背经书没什么区别,这条专线的开通,结束了背磁带的时代。”

许榕生也表示,虽然从技术上来看,我们实现了电子邮件和传输文件,但是SLAC那里只允许我们进入美国几个点,就是有关科学实验的几个大学,包括斯坦福大学、麻省理工学院,但换一个纽约的大学,我们就进不去了。所以说当时我国只是部分进入了互联网,不能说全线开通了互联网。

04

第一个www网站

1993年4月中旬,许榕生在西欧核子研究中心(CERN)做访问学者,认识了万维网(WWW)的发明人蒂姆·伯纳斯·李(Tim Berners-Lee)。许榕生就在Tim原来的办公室上班,用Tim原来的桌子,上面还有许多他的书和资料,包括那本成就他的有关“超链接”的英文书。

Tim当时看上去只有三十多岁,他在图书馆做检索系统时,使用了“超链接”技术,在互联网到来时他敏锐地设想了将超链接延伸到联网的计算机上,而不是仅在单独的一台计算机里调看文件。

每天他都收到世界各地寄来的祝贺信、感谢信、请他去讲学和访问的邀请信等。他搬到一间大的办公室后,还经常回来拿邮件和书。他看许榕生来自中国,就很友好地跟他聊天,介绍 WWW 技术,还送了许榕生那份被称为发明的论文复印件及讲课用的一套透明胶片。许榕生记得Tim解析了WWW三个字母的起名缘由。

Tim通知许榕生参加1994年5月25日在西欧核子研究中心(CERN)举办的第一届全球WWW技术研讨会。那个会人山人海,气氛活跃,处处都是兴奋无比的各国参会者。作为中国人的许榕生也很激动,尤其 Tim 在开幕时打出一张世界地图,表示凡有互联网的地方都将装上WWW 服务器,特别指着地图上的中国,说这里也将装上 WWW 服务器。几小时前许榕生告诉他,中国已正式加入了互联网。

中国的第一台 WWW 服务器是许榕生在会议期间,从瑞士会场通知了北京高能所建立起来的。当时高能所只有几台 VAX 11主机,不方便安装WWW系统,许榕生让他们调用自己的一台486个人计算机,在上面安装免费 Linux操作系统,作为www网站服务器。

高能所计算中心的樊岚,才20多岁,当时刚刚出国,在美国弗吉尼亚的 CEBAF研究所工作,她为高能所设计了第一个英文网页,附上了唯一的一张图片,图片上的图案是她随身携带的纪念北京正负电子对撞机的邮票。

几天以后全球就发现了来自中国的第一个WWW网站——http://www.ihep.ac.cn/

中国第一台WWW服务器(486机器),附图是当年的网页。这台服务器现保留在中国电信博物馆

这个www网站除了介绍中国高科技发展外,还有一个子栏目叫"Tour in China",后改名为“中国之窗”,受到了全球网民的关注,是最受欢迎的栏目。每天,点击率最高的就是这个子栏目。

许榕生并非网络传播专家,但他意识到,应该强化这个栏目的影响力。

受此启发,许榕生及其同事们积极作为、大胆创新, 在1995年创建了中国第一个综合信息类网站《中国之窗》,并注册了域名china-window.com.cn, 开始提供包括新闻、经济、文化、商贸等更为广泛的图文并茂的信息。之后又于1995年5月在美国设立镜像网站(china-window.com),解决了国内电信网络出口带宽窄、从国外访问国内网站速度慢的问题,此举使得世界各地能及时通过互联网快速了解来自中国的信息。

接下来的两年,许榕生在全国各地巡回报告,举办了几百场有关互联网和www技术的科普报告。

在上海,一个名叫施聪的小伙子对中国之窗大感兴趣。于是,他把上海老照片、现代化都市的新照片做成网页,搭建了中国之窗的地域性窗口——上海之窗。短短几年,各地最早的一批网络爱好者,纷纷搭建出了天津之窗、福建之窗、深圳之窗等十多个地方窗口。

四、兵器工业计算所:跨过长城,走向世界

01

中德共建CANET

在高能所接入美国SLAC国家实验室的64K专线正式开通之前,中国与欧美各国间的邮件沟通,很多从兵器工业计算所到德国卡尔斯鲁厄大学“中转”后,再与国际互联网连接。而这一切,要基于上世纪八十年代的“中德合作”。

1986年12月,王运丰教授协调下,兵器工业计算所与德国卡尔斯鲁厄大学(University of Karlsruhe)签订了中德计算机网络合作项目——中国学术网(Chinese Academic NETwork,简称CANET),打开了中德双方科技信息交流的大门。

王运丰教授早年在西德留学并成家立业,是内燃机技术权威。1952年,人民日报刊发了周总理号召海外知识分子回国参加社会主义建设的报道。王运丰看到这张报纸后,非常兴奋,毅然放弃了德国的事业,从西德第一个学成归国,回来后一直致力于坦克的技术研发。改革开放后,他再赴德国,通过中德技术合作,建设了中国兵器工业计算所。

当时,中国计算机以及互联网技术发展受很多条件的限制,包括美国在内的一些西方国家对中国的信息接入持有戒心。考虑到中国兵器工业计算所属于军工单位,王运丰教授倡议并成立了一个更学术性的机构——北京计算机应用技术研究所,以方便跟国外机构的交流。

对于这段历史,还有一个不得不提的人物是德国卡尔斯鲁厄大学的措恩(Werner Zorn)教授。措恩与王运丰教授以及时任兵器工业计算所所长李澄炯博士非常熟悉,据他回忆“王教授虽75岁高龄,但仍活跃于业界,李博士不仅精通技术,而且尽心尽责执行。”

双方在1986年顺利牵手合作。措恩教授说服联邦德国巴登-弗腾堡州(Baden-Wuerttemberg)的州长罗塔·施贝特(Lothar Spaeth)特批了一项专款,对德国与中国建立计算机联接的项目提供了赞助,其中就包括购买一台至关重要的西门子7760大型计算机。

此外,发达国家还有意无意地设置一些壁垒。李澄炯博士回忆称,“那时计算机软硬件难以兼容的问题非常突出。直到1987年7月,措恩教授向当时美国计算机科学网(CSNET)负责国际合作的Landweber寻求帮助,携带他授权使用的可兼容的系统软件——CSNET-BS2000软件到达北京,研究所的计算机才具备了与国际网络互联及发送电子邮件的技术条件。”1987年9月,CANET正式建成中国第一个国际互联网电子邮件节点,这比吴为民通过远程终端发出的那封邮件,在技术上又进了一步。

在中德合作的过程中,措恩扮演的角色类似于“白求恩”,对中国非常友好,做事不求回报,一心希望通过互助加快中国互联网事业的发展。

02

那封著名的邮件

北京车道沟10号,中国兵器工业计算所。在这个靠近西三环的幽静院落里,有一座绿树掩映的小楼。

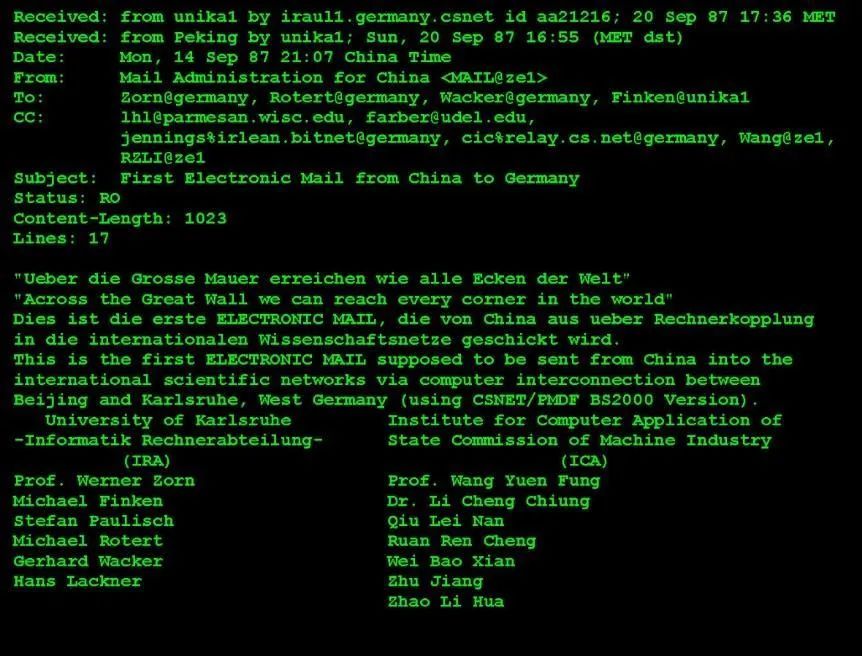

1987年9月14日晚,十几位中、德两国科学家围在一台西门子7760大型计算机旁,试发中德第一封电子邮件。

中德第一封电子邮件首次发送场景

这台7760就是措恩教授从德国拉到的“赞助”之一,当时中国尚未有能力制造这类大型计算机。与今天的电脑相比,这台方头方的机器颇有些“古老”的味道。键盘很硬,敲起来响声大作。措恩坐在电脑前,大家围着措恩,笑容满面又情绪激动。

那时,中国还没有成为美国计算机科学网CSNET的成员,因此计算机只能先通过德国的卡尔斯鲁厄大学,“中转”之后再和国际网络连接。

蓝色的屏幕,绿色的字体,措恩仔细地往计算机里敲着邮件地址以及内容。当时邮箱的地址跟现在的地址写法不太一样,很多邮件系统都是自行开发的,自己能识别就行。

邮件内容用英文和德文两种文字,内容是:“Across the Great Wall we can reach every corner in the world”(跨越长城,走向世界),标题为“This is the First Electronic Mail from China to Germany”(这是第一封从中国到德国的电子邮件),邮件左侧是以措恩为首的外籍专家名字,右侧是李澄炯、技术顾问王运丰教授等中方代表名字,一共13位参与人。

中德第一封电子邮件的中方署名人:王运丰、李澄炯,邱雷南、阮任成、魏宝贤、朱江、赵丽华。

措恩输完邮件内容,敲下回车键,坐那一动不动,等着信号。但怎么等,也没等回来。大家开始重新检查计算机的软件系统和硬件设施,后来找到原因,是一个数据交换协议有点小漏洞,导致邮件未发出去。

1987年9月14日晚,第一次邮件发送失败,措恩很失落,在日记中毫不掩饰自己失望的心情。为了给精神减减压,他决定去旅游。出去转了一圈,但心里整天惦记着工作,时刻在打听北京方面的项目进展。

6天后的1987年9月20日,项目组再一次试发邮件。20点55分,发送键再次按下,与上次相比这次大家都很紧张。过了一会儿,计算机屏幕出现“发送完成”字样,众人鼓掌庆贺。

德国卡尔斯鲁厄大学的服务器顺利收到这封本该在一周前收到的邮件,并转发到国际互联网上。

后来据有关方面粗略估算,这封电子邮件耗费了人民币40-50元。在当时,这是一位教授大约半个月的工资。

从北京传来邮件发送成功的消息时,措恩正在澳门,收到消息后非常高兴,连夜在澳门起草新闻稿,对外宣布中国邮件发送成功,是中国的一件大事情。措恩把新闻稿发给了李澄炯教授,李教授转给新华社记者。

9月25日,英文版的《中国日报》刊登了这一消息:“中国与世界10000个大学、研究所和计算机厂家建立了计算机连接。”

“这意味着中国将可以直接和欧美各国及太平洋地区的几乎所有大学和研究中心通讯和交换信息了,电子邮件发送成功之后接下来的几天,研究所不断收到来自法国、美国等国家的回复邮件,其中还有海外华人华侨、留学生发来的贺信。”李澄炯说。

他曾在接受采访时说:“之所以选择‘越过长城,走向世界’这句话,是因为当时国内正在进行改革开放,我们想要传达中国人要走出去、向世界问好的想法。”

网上有很多人说钱天白发出了中德第一封电子邮件,这是误传。从邮件署名和当事人的口述历史看,钱天白与这封邮件没有什么关系。

03

寻觅中德第一封电子邮件

2002年下半年,CNNIC外籍高级顾问安·玛莉(Ann Marie)受CNNIC委托,开始查找中国发出的中德第一封电子邮件的下落。由于我国官方资料中有关这封邮件的信息几乎没有,这工作对安·玛莉而言近乎大海捞针,非常困难。

接过这项任务后,安·玛莉多次从美国打国际长途向中国有关部门和专家请教、咨询,只得到邮件与德国有关的答复。在美国南加州信息部门的帮助下,转机开始出现。

安·玛莉从大量数据信息中查找到,邮件最先被发送到德国卡尔斯鲁厄大学,她旋即赶往卡尔斯鲁厄大学。

在卡尔斯鲁厄大学,安·玛莉见到了措恩教授。让她惊喜的是,时隔那么多年,措恩教授还在电脑中完好地保存着那封邮件,其细心程度令人惊叹。

经过简单搜索,中国首封电子邮件穿过十几年的岁月,在安·玛莉面前展现开来。邮件内容为“Across the GreatWall we can reach every corner in the world(越过长城,走向世界)”,发送时间是北京时间1987年9月20日20时55分。

安·玛莉将邮件打印出来带到中国,交由CNNIC收存。如今,这封邮件的打印件依然完好无损。

后来,安·玛莉到北京,与李澄炯教授等人见了一面,都对第一封电子邮件能穿越岁月的洗礼完好保存下来感到非常高兴和宽慰。

04

邮件节点入网许可

中德第一封邮件发送时,美国计算机科学网仅仅是非正式接受了这一连接作为一项试验,而不是正式同意。换言之,这个连接是临时性的,没有任何保证。

在那个时候,由于政治原因,美国的互联网还没有对中国开放,因此会阻止中国访问美国应用程序的内部连接。为了尽快获得正式批文,措恩利用自己作为德国的美国计算机科学网域行政联络人(admin-c-for the germany.CSNET-domain)身份,与美国特拉华大学的大卫·法贝尔(David Farber)教授、威斯康星大学的劳伦斯·兰德韦伯(Lawrence Landweber)教授联系,他们都是美国计算机科学网(CSNET)的执行委员。他们两人与美国国家科学基金会(NSF)联系,经过努力,CANET电子邮件应用获得了美国国家科学基金会的正式批准。

1987年11月8日,美国国家科学基金会的斯蒂芬·沃尔夫(Steve Wolff)表达了对中国接入国际互联网的欢迎,并在普林斯顿会议上将该批文转交给了中方代表杨楚泉先生。这是一份正式的,也被认为是“政治性的”认可,中国CANET加入美国计算机科学网(CSNET)和美国大学网(BITNET)。

令人感动的是,措恩帮助CANET获得这份许可,是顶着巨大压力的。措恩身为德国教授,却坚定支持TCP/IP协议,与德国研究部支持OSI协议的政策背道而驰。1984年4月16日,他没有事先征得德国研究部的许可,与美国计算机科学网(CSNET)签订联网协议,把互联网带到德国。这一行为虽然后来为他赢得了“德国互联网之父”的荣誉,并于2013年入选国际互联网名人堂,但当时并没有获得鲜花和掌声,反而让他卷入美国TCP/IP协议和欧洲OSI协议的博弈漩涡,因此受到了德国研究部门的非议和排挤,他的研究资助被切断,坐了很多年冷板凳。

措恩坚持抗争,创立了连接德国大学的互联网服务提供商Xlink(卡尔斯鲁厄扩展局域网),通过向用户提供互联网服务而得以生存。NSF也顶住德国方面一再要求切断德美之间的CSNET网络连接的压力。同一个战壕情谊,让措恩与NSF的斯蒂芬·沃尔夫(Steve Wolff)等人建立良好私人关系。正是这些私人关系,此时发挥了作用。

与德国研究部这场战斗中抗争并赢得胜利,是措恩一生中最自豪的事情。措恩与中国的网络合作中,也收获了爱情,他有一个中国妻子,他笑称“这是项目成果之一。”

05

注册国家域名. CN

回想早期中国互联网的发展,基本上和接入国际互联网同步进行的,还有另一条不可忽视的重要脉络:那就是我国国家顶级域名CN域名的注册和CN域名服务器迁回中国。

1990年10月,王运丰教授在德国卡尔斯鲁大学与措恩教授商讨中国网络应用的事情,尤其是兵器工业计算所运行的中国学术网(CANET)项目和中国申请国家域名的问题。王运丰当时和措恩讨论,根据其他国家的互联网发展经验,中国需要在国际上注册顶级域名。王运丰当时认为这个事情要赶紧做,再不做中国就要落后了,措恩对此也表示赞同。

于是王运丰授权措恩以中国学术网(CANET)的名义,注册中国顶级域名.CN。1990年10月19日,措恩教授向DDN-NIC发出了“.CN”的预约,询问是否有空缺。24号措恩收到了反馈,答复是CN域名可以用。措恩当天将此预约通知了钱天白,即后来.CN域名注册信息上显示的管理联系人T.B.Qian。

在11月26日,措恩发邮件在DDN-NIC为CANET申请了“.CN”顶级域名,11月28日被DDN-NIC正式接纳。12月3日,措恩收到同事转发的通知:“.CN”域名申请得到了批准。同一批通过申请顶级域名国家和组织的有4个:分别是CN-中国、EG-埃及、HU-匈牙利(科学院)、ZA-UNINET项目组。

1990年11月26日措恩发出关于“.cn”注册的电子邮件。

国家域名具有很强的象征意义,表明我国在互联网上有了自己的身份标识。

域名注册成功后,.CN域名服务器暂时存放在了德国。1991年1月,王运丰和钱天白考虑到,虽然中国还没有接入互联网,但域名注册下来就不想荒废,于是就把域名服务器放到了德国卡尔斯鲁厄大学计算机系,也就是当时注册域名时填写的技术负责人。

从1991年1月起,卡尔斯鲁厄大学就运行着.CN域名顶级服务器。措恩和卡尔斯鲁厄大学计算机系几个技术人员定期去检查维护,保证.CN域名的运行和安全。当时中国很少有人知道域名注册,因此在维护上也没有花费很多精力,德国方面完全是友好互助。

到1994年服务器搬回中国的时候,已注册的CN域名数也很少,大概只有十几个,都是科技工作者用于科研研究而注册使用的。

2007年9月,措恩教授在德国波茨坦举办“德中IT领域创新型合作伙伴关系研讨会”,纪念中德第一封电子邮件发出二十周年。被邀请的有当年积极促进中国加入互联网的欧洲和美国的网络专家,时任CNNIC工作委员会主任委员、中国互联网协会理事长的胡启恒院士应邀出席,代表中国互联网界向Werner Zorn, Steve Wolff,和Lawrence Landweber 致谢并颁授纪念牌。

中德互联网早期合作产生两大里程碑式的成果:发出了中德之间第一封电子邮件,注册并运维国家顶级域名.CN。与会专家回顾了中国互联网与国际互联网联接的历史,都对当时做出的正确选择感到欣慰。

从左到右:Steve Wolff、Lawrence Landweber、胡启恒、Werner Zorn、CNNIC张建川

在胡启恒的建议下,经中国科学院计算机网络信息中心推荐提名,维纳.措恩教授入选2014年中国政府“友谊奖”。措恩后来还受邀参加乌镇世界互联网大会,受到国家领导人的接见,并被推选为大会高级别咨询委员会的联席主席。

五、NCFC:集大成者

高能所和兵器工业计算所在一步一步联入国际互联网,取得了不少阶段性的成果,但他们始终面临一些技术和政治障碍无法突破,需要中转才能与主干网联接,只能部分使用互联网的功能。

一举突破所有国际联网障碍的,是差不多同时期的中关村的NCFC项目,这个项目汇集了当时顶尖的计算机网络专家,并拥有更高层的政府支持资源。NCFC建成和全功能连入国际互联网,可以说是当时中国计算机网络科研成果的集大成者。

01

NCFC的由来

NCFC是世界银行专家起的名字,全称是The National Computing and Networking Facility of China,意为中国国家计算与网络设施,中国人则称它为“中关村地区教育与科研示范网络”。

八十年代末期,清华大学、北京大学及中国科学院都有建超级计算中心的需求,而那时候自己研制计算机的能力不比现在,只能是购买国外的超级计算机。国家计委(现国家发改委)想出一个办法,国家计委拨一部分钱,再向世界银行借一部分钱,在中关村地区建一个三角网,共享超级计算能力。后来建这个三角网的项目被世界银行命名为NCFC。

当时很多科研项目需要超级计算,超大的网络支持下超级计算机中心(超算)是当时世界主流。在美国国家科学基金会(NSF)主导下,美国建立了五大超算中心,位于圣地亚哥、匹兹堡等地,每个超算中心都围绕着一批大学、科研机构,通过NSFNET网络共享超算和软件。

据中国科学院计算机网络信息中心首任主任宁玉田回忆,中国科学院在获得NCFC项目主持权后,就想建一个为中国科技服务的超算中心,有网络,有计算资源,有数据库,让每个研究机构都可以共享超算资源。正是这个想法,后来发展出了为中国科技服务的网络——中国科技网CSTNET。

宁玉田表示:“在这个过程中,科学院是努力的,也是超前的,拿到NCFC这笔钱,我们是有想法有目的的。”

NCFC项目的愿景宏大,站位很高,一开始就是奔着对标美国NSFNET去的。

02

NCFC立项

NCFC之所以变成世界银行给中国重点学科发展项目贷款中的一项,源于清华大学胡道元教授一次火车上的偶遇。

1988年12月,胡道元应邀去沈阳参加东北大学刘积仁的博士论文答辩,在返回北京的火车上,遇到国家计委组织的一个世界银行代表团,世行专家此行是为落实用于高科技实验室的2亿美元贷款。不过,最初这2亿美元的庞大计划中并没有计算机网络。

返京后,胡道元邀请世行专家到清华大学参观一年前建成的清华校园网,给专家们留下深刻印象。1988年,清华大学采用了自行研制出来的X.25交换机搭建了中国第一个校园网。校园网内能够收发文件,还可以实现远程登录。很多老师在自己的办公室通过“笨终端”连到校园网上,成了校园网的第一批用户。

在清华大学胡道元教授等专家的建议下,国家计委在世界银行贷款“中国重点学科发展项目”中列入了一项网络和计算中心的建设计划。

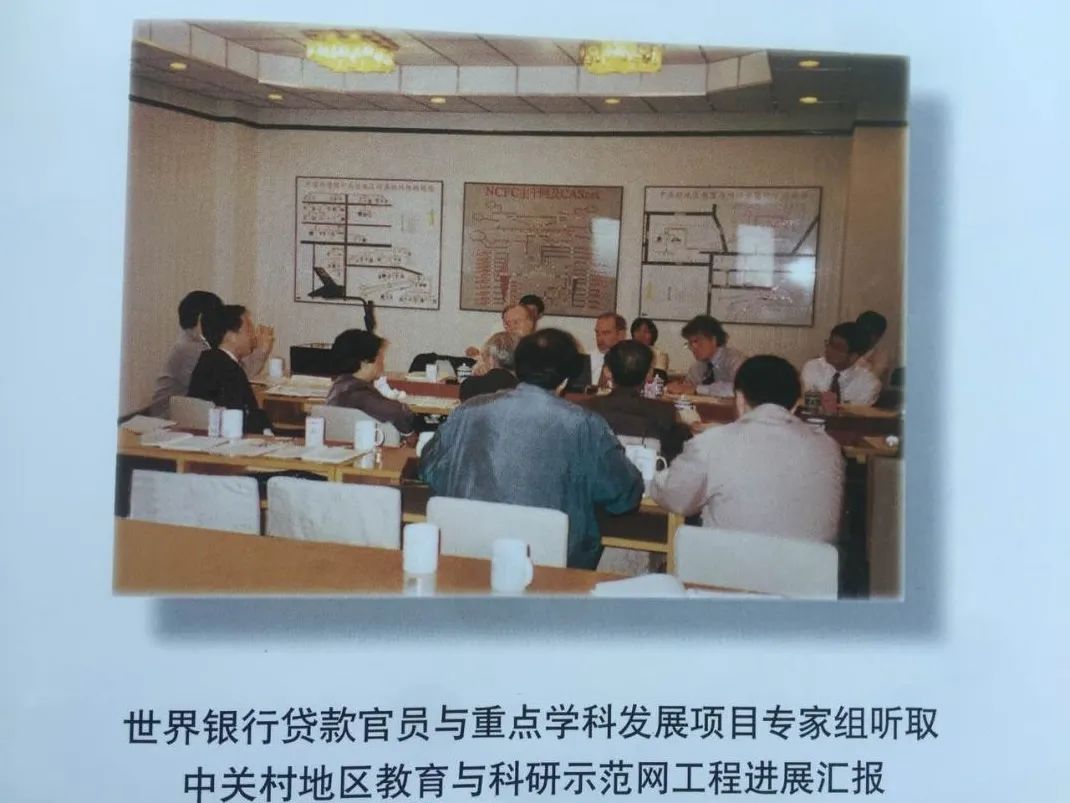

经过世行专家组讨论,最终同意拿出420万美元,在中关村地区建设一个超级计算中心。为了让这个地区的科学家用好超级计算机,必须要建立互联中国科学院、北大和清华的网络,通过网络共享计算中心的计算资源。对网络的要求是,一是要用光缆,二是速率不能低于10兆比特每秒,三是主干网必须统一网络协议。此外,国家计委还配套投入500万元人民币。

按照当时的汇率,两者加在一起,就是一笔大钱。谁来牵头实施NCFC项目呢?国家计委决定通过竞标的方式,从北大、清华、中国科学院选一家。

03

中国科学院以0.7分胜出

当时知道这个项目以后,时任中国科学院技术科学与开发局副局长的宁玉田写了报告,周光召批复“此事必须抓紧做好”,请时任中国科学院副院长的胡启恒牵头协调资源投标。在中国科学院技术科学与开发局的组织下,计算所、软件所、电子所等几个研究所联合起来投标。当时积极参与的主要计算机网络方面的技术骨干有计算所王行刚研究员、软件所张大为博士,计算所马影琳副研究员、钱华林副研究员等。

宁玉田,和时任中国科学院计划局常务副局长的张厚英,都非常热心参与到这件事上。拥有最老资历的王行刚研究员牵头组成一个小组写方案,他们找了一个僻静的地方专门研究写标书,然后答辩。这段时期里,所有人都没有回家。

清华那边,由胡道元和吴建平牵头,北大由张兴华和任守奎牵头,三家卯着劲准备竞标方案,等着一决高下。

1989年8月26日,经张效祥院士为首的专家组评审,中国科学院以0.7分的优势中标。参加投标的清华北大都是国内顶级的高校,实力也不差,对评标结果有些看法,不服气。

当时胡启恒很紧张,这0.7分很容易就被人家抹掉了。她就赶紧去找国家计委的副主任张寿。胡启恒对张寿说,这个招标可是在国家计委正式的主持下进行的,这个招标分数算不算?张寿说:你放心,分数面前人人平等,田径比赛少0.1秒也是赢了。我要是讲人情什么的,我讲不过来,你们一个一个的都有人情、都有背景,我跟谁讲去。有了这句话胡启恒就放心了。

就这样,中国科学院被确定为该项目的牵头单位。

04

NCFC团队组建

在成立NCFC管理委员会(管委会)之前,胡启恒特意去拜访国家教委主任朱开轩。他对胡启恒说:“你放心,我们的学校没有中标,他们的心情确实不好。但我们会顾全大局,一定会尊重牵头单位。你们的责任很大,要对国家计委负责,要对世行这笔贷款负责,所以你放手干,管委会决定了就干,不必事事来教委汇报。”

这个项目本来是跨部门的项目,是科学院和教委两个正部级单位之间的事情,要讨论NCFC的工作怎么做、钱怎么用等。如果两个部门之间扯皮,这事就太困难、效率太低。所以,朱开轩主任授权NCFC管委会来决定跟这个项目有关的事情,这对中国科学院是最大的支持。

在评标确立牵头单位后,NCFC管委会也随之成立。胡启恒代表中国科学院牵头这个项目,担任管委会主任,清华、北大各由一个副校长加入,国家计委派出科技司的司长秦声涛,科技部派出高技术产业化司的冀复生,而自然科学基金委派出他们的副主任师昌绪参加管委会。三家竞标方案的牵头专家则都进入NCFC总体设计组,可谓当时的超豪华技术团队。

中国科学院这边内部的人员也在紧锣密鼓调兵遣将。按照项目要求,成立一个专门的机构——中国科学院计算机网络中心(中国科学院计算机网络信息中心前身)来建设和运营NCFC项目。

周光召院长、胡启恒副院长尽管面对科学院的事情千头万绪,但对NCFC项目的工作给予了全面关心和领导。“要求集中中国科学院的力量,办成这件大事儿,所以新成立的中国科学院计算机网络中心挂靠在中国科学院计算中心。”宁玉田被任命为为中国科学院计算机网络中心主任,张厚英为书记。

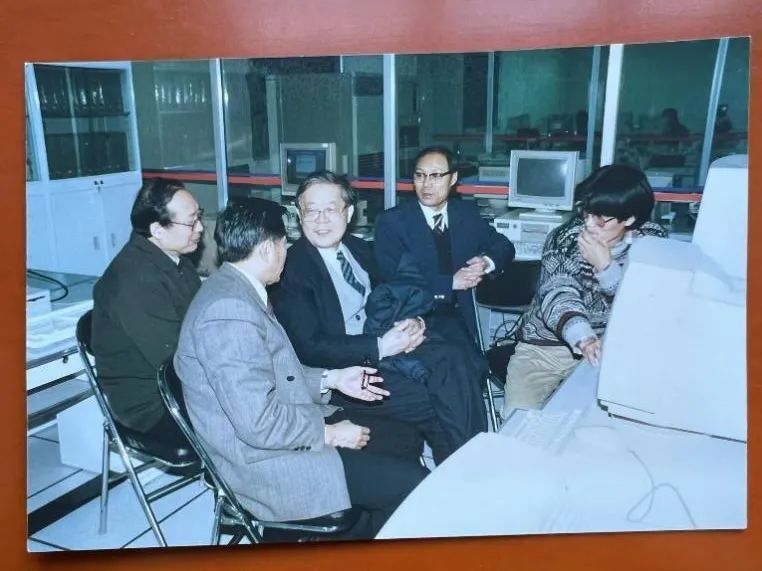

周光召院长调研NCFC工程进展

中国科学院计算机网络中心主要领导到位后,就抓紧选拔精干力量。当时科研人员散落在各个研究所,涉及到人事调动,非常难组织,最后宁玉田决定以计算所第十室(网络研究室)为主、其他所派专家参加的原则。

当时中国科学院计算所大型计算机国家项目还没落实下来,各研究室靠自己找项目,自己找任务。第十研究室主任马影琳表示他和团队愿意加入该项目,计算所所长曾茂朝十分支持。

当时第十室副主任钱华林是网络技术权威,技术上的全才,他不但精通通信协议,也精通网络协议,动手能做硬件,上机能写软件。此时他兼任了联想的副总工,研发了一款传真卡产品,跟像上网用的Modem一样,插到电脑里面可以直接拨号收发传真。这个产品从硬件到软件都是钱华林一个人做出来的,产品卖了几万套,当时很受欢迎。

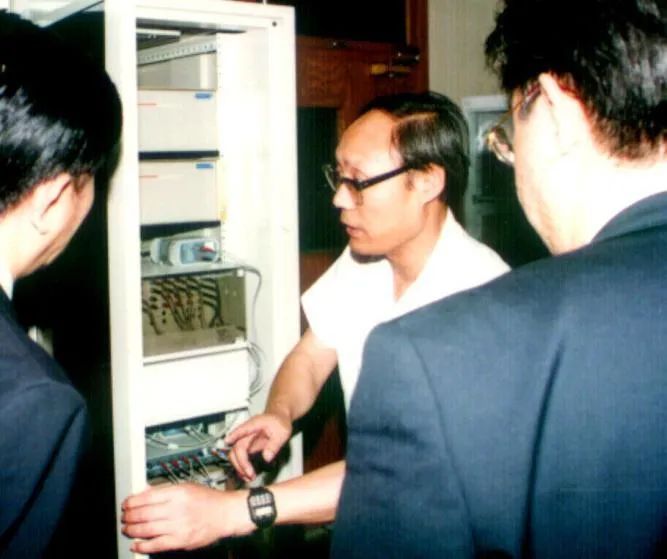

钱华林在介绍网络设备

胡启恒和中国科学院计算机网络中心领导研究认为:如果钱华林要参与到这个项目来,可否考虑辞掉联想那边的职务。钱华林表示同意。

经中国科学院软件所许孔时所长同意,张大为过来担任了总工程师。王行刚研究员当时手上有项目,也存在不同研究室组合的难度,就没有加入中国科学院计算机网络中心。当时计算机网络中心研究员只有宁玉田,为加强技术力量,不久计算所推荐钱华林、马影琳为研究员。

05

选定TCP/IP协议

建立网络,最核心的是网络协议,涉及技术路线的问题。当时各种网络协议有几十种之多,有X.25、X.400、牛津环、DECnet、ISO的OSI、TCP/IP等。钱华林评估过,一个人的一生都不一定能看完那些协议文档,选什么协议就成为迫在眉睫的问题。

清华、北大和中国科学院三个单位有不同的思路,已建好的院校网也用了不同的网络协议。当时摆在NCFC管委会专家面前,主要有三种方案。

一个是商业公司推出的网络协议,如DECnet协议。国内当时已经引进了一些计算机,是来自IBM和美国数字设备公司(DEC)的产品。这些计算机都配有自己的网络:IBM公司有SNA(系统网络体系结构),DEC公司有DECnet。有一些人主张用这种网络。有专家表示了担忧:DECnet是一个很好的网络互联的标准,但万一DEC公司倒闭了怎么办?果然DEC在1998年被康柏(Compaq)收购,DECnet就不能用了。

二是欧洲使用的OSI协议。有专家建议使用当时国际标准化组织(ISO)定义的OSI(开放系统互连)参考模型。欧洲的同行多采用OSI协议标准。OSI是一个比较理想的协议模型,但工业界没有开发出配套的网络产品,这就成为建网的一个短板。

三是TCP/IP协议。1983年ARPANET切换为TCP/IP协议,经过若干年的改进,标准已经成熟了。工业界都公认这个标准,大家都在用,配套的网络设备也较齐全。虽然这个标准本身也有缺点,当时国际上流行用以太网,但以太网的互联还没有很好的解决。总体而言,TCP/IP协议可以接受。

NCFC专家们要解决的问题是,相信哪一个?相信欧洲流行的OSI还是美国力推的TCP/IP?

20世纪80年代,美国阿帕网并没有成为人们公认的网中之网,而只是诸多网络之一。TCP/IP更没有被视为理所当然的标准,那时候的欧洲一直在推动新的协议OSI,以期与美国在网络方面平起平坐,从而导致了以欧洲和美国相互博弈为核心的“协议大战”。但是,最终还是TCP/IP一统天下,欧洲的网络战略功败垂成。当然,这种局面要到20世纪90年代之后才逐渐明朗。

NCFC专家会议

在形势还不明朗的形势下,NCFC的专家们还是坚持选择TCP/IP。中国科学院在招标的过程中就提出,要走TCP/IP这条路,相信它会长大,事实证明也是对的。

所以NCFC最终选择的技术路线是,确定以TCP/IP协议为主,兼容DECnet和X.25/X.400等已有协议,为大范围的互联互通奠定基础。在胡启恒院士看来,“如果当时我们接入OSI协议,至少NCFC就会走弯路。”

选择TCP/IP这条路,为国际联网打下了技术基础,也决定了后续发展中能够承载中国巨大的网民数量增长。当时清华大学标书选的也是TCP/IP协议,可谓英雄所见略同。

06

紧锣密鼓建网

在NCFC项目中,中国科学院、清华、北大各有明确分工。其中,清华、北大是协调单位,他们的主要任务是建设两个学校内部的网络,而中国科学院的任务是建设科学院的网络,把当时17个研究所联起来,同时还要把清华、北大联起来。

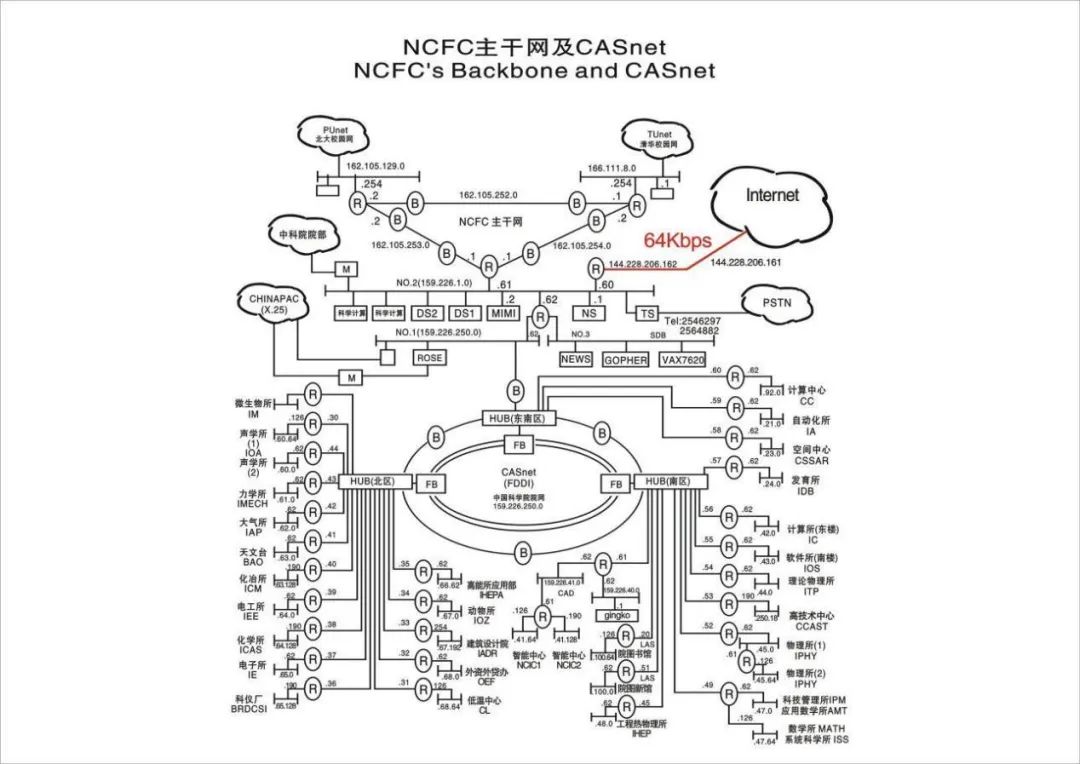

NCFC网络由三级组成:主干网、院校网、局域网。院校网全部使用光缆。联网设备有网桥、路由器、光纤分布数据接口(FDDI)集中器、ATM交换机等。三个院校网分别称为 CASNET-Beijing(中国科学院院网北京部分),PUNET(北京大学校园网),TUNET(清华大学校园网)。

主干网是用环形光缆干线将三个院校的网络中心互联而成的。为了可靠,使用10Mbps和100Mbps两个环,互为备份。

NCFC 主干网在中国科学院计算机网络信息中心设立了全网的网络中心,设置了网络监控、网络服务、科学数据库服务、网络超级计算能力和国际出入口等各种设施。

首先是中国科学院计算所内部联网打样。马影琳找宁玉田申请费用,实现计算所南楼、北楼之间通过TCP/IP实现以太网互联。光纤、网桥及相关软件都要订购,经过科技攻关获得试验成功,初战告捷。

未拆除前的计算所北楼

接下来是三个单位的连接。计算所以太网互联成功了,要连到不同的研究所和北大清华,需要大范围光纤。当时通光缆的地下六孔是邮电部的专利,不能随便用。而这个时候,申请装电话都困难,邮电部在引进贝尔的程控交换机系统,顾不上计算机联网。

胡启恒带着宁玉田,去见了时任邮电部副部长,希望支持一下。副部长同意后,宁玉田到海淀电信局找局长落地。最后的解决方案是,有管孔的地方,从地下穿电缆;没管孔的,架空光缆自己拉,拉到各研究所和清华、北大,自力更生形成NCFC骨干网。

当时做光纤连接,都是晚上做。地面上架空的光缆,怕别人给弄坏了,就安排马学勤等人,天天晚上去值班巡线。

NCFC拓扑图

在中关村的17个研究所和清华、北大的校园网,总共有七十多个以太网,通过网桥互联,没有路由器来隔离以太网的广播流量,造成“以太网广播风暴”,信道中充斥大量的无效信息,影响传输效率。

当时思科路由器列在对中国的禁运清单里,跟现在的高端芯片一样。钱华林带头,通过科技攻关及引进消化吸收,开发出了PC路由器,解决路由器的问题,打破了技术“卡”脖子问题。

1993年8月底在斯坦福大学的Workshop上,钱华林得到了一套运行RIP路由协议的开源软件,拿回来让当时还是他的硕士生的李俊进行安装测试。他们利用PC机,插上4块以太网卡,成为一个四端口的RIP路由器。拆除显示器、硬盘、键盘,只用一个软驱启动RIP软件,启动运行后,软驱自己停止,使得路由器没有任何转动部件,可以日夜不停的工作,十分可靠。

这种路由器共做了30来台,隔离了以太网的广播风暴,使网路得以正常运行。这批路由器,应该是我国路由器的先驱了。

自研的路由器每台约1万元,而网桥设备则7.5万元每台,仅此一项,就节省了200万元。

NCFC机房

1992年底,NCFC工程的院校网,即中国科学院院网(CASnet-Beijing,连接了中关村地区三十多个研究所及三里河中国科学院院部)、清华大学校园网(TUNET)和北京大学校园网(PUNET)全部完成建设。1993年1月20日,CASNET、PUNET和TUNET通过国家计委验收。同年10月初步完成NCFC主干网建设,三个院校网互通。

到1994年5月,NCFC工程已连接了150多个以太网,3000 多台计算机,其中工作站以上的机器800多台,每天供数千名科研、教育人员使用。

07

打通最后一公里

主干网建设完毕后,就要打通网络的最后一公里,将网线拉到办公室或家里。

毛伟成为钱华林的研究生后,就开始跟着钱华林,投身联网工作。当时国内搞网络的人才奇缺,中国科学院计算所就十几个人,包括钱华林和他的几个学生,还有几个工作人员,他们是我国早期接触互联网的技术人员。

这时候搞互联网没有那么高大上,主要工作就是拉网线。由于毛伟以前工作过,并有一点管理经验,钱华林充分信任他,就让毛伟带着工作人员一起去做事。毛伟就跑到科学家家里帮助布线,包括中国科学院周光召院长的办公室网络都是毛伟去帮他联的。

布线的时候就搭个梯子,在墙上打个眼儿,把网线拉进来,然后再去中央机房调路由器等设备。熟能生巧,这些事毛伟越干越利索。

NCFC项目后来获得了中国科学院科技进步特等奖,毛伟也在表彰名单中。

08

花瓶质疑

然而这个时候,购买超级计算机的事情却出现了变故。

和1991年美国禁止中国购买思科路由器同样的问题出现了:我们看中了SGI的超级计算机,但在美国掌控的巴黎统筹委员会(“巴统”)下遭到禁运。“巴统”有个条例,对社会主义国家列出很多禁运的清单,超级计算机属于其中之一,在技术上卡脖子。

尽管反复交涉,“巴统”不断把门槛往下降,但性能好的计算机还是不卖给我们,它能卖给我们的计算机,我们又觉得不够先进。于是,在管委会商量之后,决定将购买超级计算机的计划推后。一直到1996年8月,拥有每秒64亿次浮点计算能力的SGI超级计算机才投入运行。这也导致NCFC项目结项太晚,在申报国家科技奖项时反而落后于人。

NCFC项目好不容易完成了建网,但业内人士开始思考:这个网能有多少用户?没有超级计算机,就相当于花了很多钱修了路,却没有车在上面跑。对于NCFC会变成下一个花瓶项目的质疑声也时有耳闻。

眼看苦心搭建的三角网未能发挥出应有的作用,中国科学院专家们面临了另一个新挑战——需要拟定出新的方案,盘活网络资源,发挥更大的作用。

09

非联出去不可

在中国正式接入国际互联网之前,两个固定的地方几乎成了科学家们的“电子邮局”,一个是高能所,一个是兵器工业计算所。因为这两个地方能提供国际邮件服务。

高能所转接的是美国斯坦福大学的SLAC,兵器工业计算所转接的是德国卡尔斯鲁厄大学。那时候一批科学家用E-mail必须到这两个地方,但费用很昂贵,每1k字节大概是五到七元钱。以兵器工业计算所为例,邮件首先都要发送到德国卡尔斯鲁厄大学服务器转接,它再自动翻译成Internet邮件转发出去。对方回复的邮件也先送到德国暂时储存,不直接给发给中国。它需要中国科学家启动呼叫,给德国电信付钱,才能把邮件取回来。通常,一页纸差不多4k字节,总共得二三十元。

科学家们发邮件时尽量写的简短,但收邮件就由不得他们,收对方邮件的一个附件可能有几百k大小,所以往往收一封邮件花费六七百元都有可能,如果不收又担心丢失重要信息。那时候虽然垃圾邮件不多,但用途不大的邮件倒很多,科学家们宁愿扔掉几百块钱费用也要收邮件,可见科学家们对使用E-mail有着非常强烈的需求。

当时很多科学家的对于网络的第一诉求不是共享超级计算机,而是要跟国外同行交流学术,E-mail是杀手级应用需求。 由于费用昂贵,很多科研单位对于发电子邮件有严格要求。如果能直接连接到国际互联网,就能降低邮件资费,无疑邮件需求会得到极大的释放。

另外,很多专家也呼吁NCFC还需要联结起更多的国际学术机构,而不仅仅是国内的学术机构。因为科学家们发现,以前能定期收到的国际学术期刊预印件慢慢都收不到了,国外的科学家都是通过电子邮件发送学术文章,或者直接发布在网站上供人浏览,这样开展学术交流,既快捷又方便。而中国没有直接联入国际互联网,看不到前沿的科研成果。长期以往,我国科技界就会跟国际同行脱钩。

高昂的邮件资费、科技上的脱钩断链,这都是不可接受的。作为一个服务科学家为主的网络,NCFC的专家们觉得必须解决这个问题,直接联入国际互联网,非如此不可。

现在来看,正因为这种责任担当,加快了接入国际互联网的步伐。

国际联网的建议,获得了NCFC管委会的同意。NCFC项目走出这一步,预示着中国互联网发展史上的一个里程碑事件即将破土而出。

六、国际联网攻坚战

“必须联到国际上去”,这点看来是毋庸置疑的,不过联出去不是动动嘴皮子这么简单。摆在NCFC专家面前的,有四大难关,需要逐一攻克。

01

解决经费问题

“国际联网不是当初世界银行的贷款中所包含的项目内容,所以我们要用这部分钱做这个事儿是不允许的,首先在经费上就出现问题。”钱华林说。

因此,经费要全靠NCFC管委会自筹。当时科技部冀复生司长把钱华林和钱天白叫到办公室,要他们俩写一个申请,然后科技部去想办法。

科技部经过调查后,审批通过,拨了300万,分三年给,每年100万,用于交国际信道费。自然科学基金委也表示可以出200万。胡启恒表示,如果还缺经费,全部由中国科学院兜底。

02

国内政策障碍

国内政策方面,按当时中国电信的规则,租用的国际信道不允许被多个单位共享。许多外企在北京的机构,都租了64kbps专线到美国。但邮电部有规定,专线只能一家使用,不能多个单位共享。当时NCFC联网的单位很多,中国科学院有三十多个研究所,加上北大清华,每增加一个单位,要增加40%的信道费。这个信道费怎么交得起?

1994年1月,除夕前两天的一个下午,胡启恒率领中国科学院有关领导和钱华林等专家拜访了邮电部副部长朱高峰院士,说明了互联网对中国科研教育的重要性以及网络信道资源共享对互联网的必要性。朱高峰是通信技术与管理专家,听后决定特事特办,当场同意租专线给NCFC,解决了国际信道的租用与共享问题。

03

设备和技术障碍

钱华林等专家在完成了NCFC骨干网的工程建设后,开始把主要精力放在开通国际信道的技术准备上。此前他们不折不挠、潜心研究、攻坚克难,研制出我国第一台路由器,保证了NCFC工程的顺利实施。

没有国际联网技术经验,他们就积极与美国Sprint公司(当时美国第三大通信公司,负责美国NSFNET对国外的连接)技术人员沟通,寻求国际联网方面的技术帮助。钱华林带着技术小组,面对面讨论互联技术方案数十次。

经过多次的沟通,1993年底,美国主管主干网的美国国家科学基金会(NSF)意向性地同意中国接入国际互联网,技术攻关进入冲刺阶段。李庆云高工对北京-夏威夷的国际信道进行了两周的测试,对负6次方误码率的卫星部分信道作了优化改进,工作量不小,加班加点赶进度。

买不到思科路由器,就用DEC公司的NIS600进行改装,支持TCP/IP协议,作为国际联网的出口路由器,由李俊、张曦琼等做开通网络连接的技术准备。

在国内一侧,钱华林他们与电信部门的刘韵洁、左峰等作了大量的讨论和协调,总共在国内和国外进行了数十次的技术讨论和商务协调。

1994年3月,国际信道准备完毕,国际联网万事具备,只欠东风——美国打开联网路由。

04

跨越政治障碍

最后也是最难的是政治问题。当时美国国家科学基金会(NSF)对中国接入国际互联网有顾虑,理由是美国政府部门和国防、军事部门都在网上,怕这些单位抱怨中国的接入。

当时中国科研专家四处奔走,他们利用各种场合向国际友人示意中国与国际联网完全是出于科研的需要,这种奔走差不多持续了一年半的时间。

1992年6月,钱华林参加在日本神户召开的INET’92,首次向NSF负责协调NSFNET国际联网的斯蒂芬·戈德斯坦(Steven Goldstein)提出了我们的联网要求。他明确表示有政治方面的障碍需要解决。

这是我们第一次向NSF的官员提出此事。1993年8月下旬,钱华林和马影琳两人参加了在旧金山开的INET’93。两人在会上的主要工作,就是游说接入互联网的事。

美国密苏里大学堪萨斯校区的通信与计算机系的系主任海瑟林顿(Hetherington),是钱华林和马影琳熟悉的朋友,他本来没有参加INET’93,知道钱华林和马影琳在旧金山游说接入NSFNET一事后,他特地飞来旧金山,住在同一个宾馆,整整用了两天的时间,陪钱华林见了参会的Vint Cerf、 Larry Landweber 、David Farber等一批互联网重要人物,表达NCFC作为科研网络,要求接入国际学术网络的愿望。

INET’93会议结束后,有约六十多人移师旧金山北部几十英里的一个叫Bodega Bay的海湾,召开另一个叫做CCIRN(Coordinating Committee for Intercontinental Research NETworking)的会议。有“韩国互联网之父”称号的全吉男是该委员会亚太区的主席,他也一直在帮中国接入国际互联网,就让钱华林同他一起去参加会议。

会议有一项议题,专门讨论中国接入国际互联网的事,与会人员一致希望中国尽快接入。参会的NSF官员是斯蒂夫·沃尔夫(Steve Wolff) ,他是戈德斯坦(Steven Goldstein)的上司,听到了各国特别是欧洲各国要求中国接入的呼声。会下钱华林再跟进一步,找他交谈,他表示应该没有什么障碍。

从1992年6月到1994年初,钱华林在准备准用政策(AUP)文件、办理接入NSFNET时,与戈德斯坦(Goldstein)接触了7次之多。

但是联网进展总是差临门一脚,存在技术以外的困难,总也捅不破这层窗户纸。钱华林告诉胡启恒,现在技术上需要解决的问题都解决了,就是美国的联网端口不开放。

胡启恒也找了美国科学院的副院长,也是美国很活跃的一位社会活动家,问他能不能帮我们说点话。那位副院长回信说,已经尽了很大努力,但有技术以外的障碍,还在继续努力。

怎么打破这障碍呢?

胡启恒想到可以利用中美之间一年一度科技合作联委会在华盛顿开会之机,绕过中间环节,去找NSF主席Neal Lane ,向他提出加入互联网主干网NSFNET的要求。

中美合作论坛每年一次,在中美轮流举行。1994年这一次会议安排在4月12日,周光召院长有其他活动不能参加,派胡启恒代表科学院去华盛顿参会。

为了正式向NSF提出要求,中国科学院赶紧打了报告给国务院。报告中表明互联网是科技进步必不可少的,我们要参与国际合作,就一定要接通互联网。同意联网的报告很快就批下来了。

胡启恒在开会前,特意去找到NSF主席Neal Lane,表达科技界对互联网的迫切需求,中国科学院和清华北大组成的NCFC主要是学术研究,与军用没什么关系。Neal Lane很爽快表示同意。胡启恒问需不需要跟NSF签署一个文件,Neal Lane说不需要。

Steve Wolff回忆说,当时他就是主管这件事的,他当时的态度是,如果政府说不能连,那他们就不连;只要政府没说不许连,他就假装没看见,就让我都连上。后来可能Neal Lane给他一个消息,说这个可以连,他就打开联网端口了。

1994年4月19日晚,李俊在中国科学院计算机网络信息中心机房值班。“突然能联网了,能看到美国互联网上的东西了。那股兴奋劲儿难以形容,我意识到自己是中国第一个直通国际互联网的人。”李俊回忆说。

因为已是深夜,李俊并未立即将这个“大消息”告诉别人。像意外走进神秘花园的孩子,他想先独自“玩耍”一番。

1994年4月20日,钱华林给胡启恒打电话:网通了!胡启恒听到这个消息,很高兴。“我们当时的想法是只要通了就好,没想过要庆祝,也没有任何的仪式。我觉得这是很务实的一件事,这个事儿办好了,我就放心了。”

1994年4月20日,NCFC工程通过美国Sprint公司连入国际互联网的64K国际专线开通,实现了与互联网的全功能连接。从此中国被国际上正式承认为真正拥有全功能互联网的国家。此事被中国新闻界评为1994年中国十大科技新闻之一,被国家统计公报列为中国1994年重大科技成就之一。

国际互联网协会(ISOC)有个季刊,叫 Newsletter,三个月出一次。在最后一页上,有个标明世界各国的地图。没有任何互联网连接的国家,默认白色,没有互联网但能通电子邮件的国家,涂成绿色,有互联网全功能连接的国家,涂成红色。

在我们被涂成红色的那一期上,同时有7个国家转成了红色。是从第71到77个。我们为了保险,说是第77个,就不会有人跟我们争名次了。

实现0的突破后,为后来各家互联网开通国际连接,趟出了一条路。在NCFC全功能接入之后的一个月,高能所的国际专线也实现了全功能接入。

在任何层级的科技项目里,都找不到这个联网项目,它是一个没有经过立项就完成了的项目。在中国全功能联入国际互联网30周年时,胡启恒表示,“一代人做一代人该做之事。改革开放大时代中,我们当时只不过是没有丢失机会,及时出手做了当时应做、也能做的事情而已。”

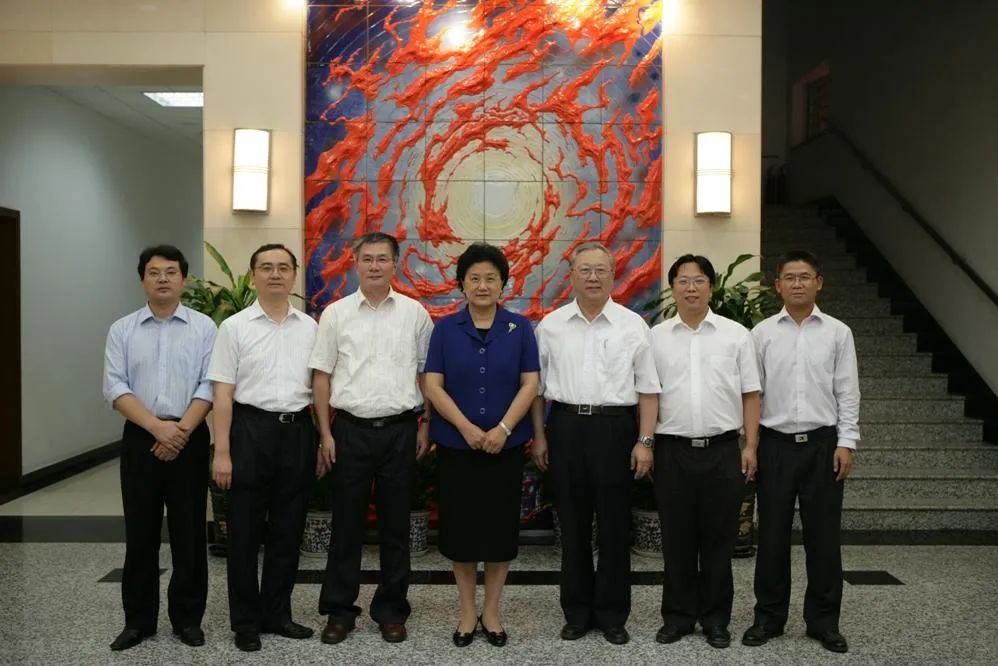

2009年,国务委员刘延东在视察中国科学院计算机网络信息中心时提出:“我国的科技工作者实现了中国和国际互联网全功能的连接,使我们国家开启了一个新的时代,也就是进入了互联网时代,这确实是一个具有战略性、全局性、前瞻性,也可以说是具有里程碑意义的重大的科技创新成果。从这个意义上来说,中国科学院计算机网络信息中心作为中国的互联网诞生地,为我们加快信息化进程,成功的迈入互联网时代发挥了不可替代的重要作用。”

左起:肖作敏、毛伟、陈浩、刘延东、路甬祥、黄向阳、李俊

05

附:中国早期三大科研计算机网络概况

| 网络名称 | 主导机构 | 技术合作机构 | 核心应用场景 | 关键技术突破 | 接入国际网络 | 历史地位 |

| IHEPNET | 中国科学院高能物理研究所 | 欧洲核子研究中心(CERN) | 跨国科研邮件 | 点对点跨国远程通讯 | / | 发出中国第一封电子邮件(1986.8.25) |

| 美国斯坦福直线加速器中心(SLAC) | 高能物理实验数据传输,邮件 | 中国首条国际卫星专线(64Kbps) | 能源科学网ESnet | 中国首条国际联网专线 (1993.3.2) | ||

| CANET | 兵器工业计算机应用研究所 | 德国卡尔斯鲁厄大学 | 跨国科研邮件通信 | 建立邮件系统,双向邮件中续 | 美国CSNET和BITNET | 发出中德首封国际电子邮件(1987.9.20) |

| NCFC | 中国科学院/清华/北大联合体 | 自主研发 | 互联网全功能应用 | 自主研发路由器等核心设备 采用TCP/IP协议 | 美国NSFNET主干网 | 中国首个全功能互联网接入(1994.4.20) |

七、中国科学院计算机网络信息中心的诞生与发展

01

中国科学院计算机网络信息中心的30年

在中国科学院中标NCFC项目时,国家计委就提出了一个要求:要单独成立一个组织机构来管理超级计算中心。以前有过很多科研人员做完科技项目就干别的去了的教训,国家计委不接受挂靠在中国科学院计算所或者别的什么单位。

所以中国科学院一边建设NCFC工程,一边就开始筹备计算机网络中心。在没有获得编制前,计算机网络中心就暂时挂靠在中国科学院计算中心下开展工作,由计算中心提供办公场地和办公支持等服务。1995年3月,中国科学院将中国科学院计算中心解散,利用它的编制建立了中国科学院计算机网络信息中心。钱华林和十多位网络技术人员及辅助人员,从中国科学院计算所正式调到新成立的中国科学院计算机网络信息中心,钱华林担任了计算机网络信息中心副主任。

1995年,原中国科学院计算中心张建中等人分到中国科学院计算机网络信息中心运行科学数据库,一部分人分到中国科学院软件所搞计算数学,还有一部分后勤的人都归到软件所。3月份,中国科学院计算机网络信息中心正式成立时更名为中国科学院计算机网络信息中心,比之前的名字多了“信息”二字。

1995年4月,中国科学院启动京外单位联网工程(简称"百所联网"工程),由王行刚牵头做方案设计,中国科学院计算机网络信息中心牵头承建。其目标是在北京地区已经入网的30多个研究所的基础上把网络扩展到全国24个城市,实现国内各学术机构的计算机互联并和互联网相连。1995年12月,中国科学院百所联网工程——中国科学院院网(CASnet)完成。

在NCFC和CASnet基础上,网络不断扩展,逐步连接了中国科学院以外的一批科研院所和科技单位,成为一个面向科技用户、科技管理部门及与科技有关的政府部门服务的全国性网络——中国科技网CSTNET。

至此,一个覆盖全国的互联网体系在中国科学院计算机网络信息中心诞生,它饱含了中国科学院许多人的心血和努力,囊括了网络、数据库和超级计算等核心业务,这是一个服务科学家的体系。

今天,中国科学院计算机网络信息中心诞生已三十载。三十年来,中国科学院计算机网络信息中心已经发展成为中国科学院科研信息化与管理信息化的研究、开发、建设、运行和服务保障机构,信息化技术创新与应用示范基地。

另外,自1997年~2014年,中国科学院计算机网络信息中心还承担了中国互联网络信息中心(CNNIC)的运行管理工作,正是这一职责,使得中国科学院计算机网络信息中心超越其服务科研的职能,为推动整个中国互联网的发展做出了重要贡献,并加强了与国际互联网社群的交流。

02

CN域名服务器“回国”

要让网络真正实用,NCFC项目一开始就有长远规划。从1990年开始,钱华林就关注国际联网和建立域名体系的事情,利用各种场合出去拜访与互联网有关的管理机构、大学、研究所和公司等,了解这些事情都是怎么弄的。

1990年11月28日,中国顶级域名.CN注册成功,国内知道的人并不多。1990年底,钱华林和马影琳访问美国,在DDN-NIC查询.CN域名时,发现已被一个叫T. B. Qian(钱天白)的人注册了。通过注册信息钱华林与钱天白取得联系,并多次拜访了他,希望就CN域名的运营管理开展合作。钱天白有大局观,CN域名放在NCFC,肯定要比在CANET更有发展空间,就同意合作,后面一起把域名服务器迁移回国。

胡启恒获知钱天白的工作后,热情地邀请他作为专家参加NCFC工作,中国科学院计算机网络中心也聘请钱天白担任客座教授。

钱华林在1993年春天多次组织在京部分网络专家,除钱天白及 NCFC 各参建单位的专家外,还有赵小凡、马如山、曲成义等项目外的专家,一起讨论我们国家CN域名体系怎么定,用两个字母还是用三个字母,设立多少个二级域名等,最终于4月确定了CN域名体系。

做域名体系时委派了几个人做研究,域名节点设置、参数配置也需要做技术准备,就成立了一个小组,让毛伟来牵头做这个事。毛伟研究生毕业后留在中国科学院计算机网络信息中心工作,开始负责CN域名运行管理。CNNIC成立时,毛伟就成为CNNIC主任的推荐人选。

1994年4月20日,中国实现了与国际互联网的全功能连接。措恩知道了这个消息非常高兴,他认为这对于中国互联网的发展是非常关键的事情,中国从此以后将拥有自己的机房和网络,那么中国的国家顶级CN域名服务器搬回中国自然而然就应该提上议程。

随后,钱华林、钱天白和卡尔斯鲁厄大学开始频繁交流关于服务器的配置问题。1994年5月21日,在中国科学院计算机网络信息中心的2号楼里,中国完成了顶级域名CN域名服务器的设置,当时已注册十几二十个CN域名。在试运行无问题后,卡尔斯鲁厄大学停止了CN域名解析服务,由中国的服务器开始运转。CN顶级域名服务器正式回归中国,这一事件在中国互联网历史上有着重大意义。

我国的第一台CN域名服务器

与此同时,CN域名注册信息也做了相应更改,仍然是钱天白担任行政联络员,技术联络员则改为钱华林。

从1990年11月CN域名完成注册,到1994年5月CN域名服务器回归,这一个历史性的跨越,一共经历了3年多的时间,王运丰、钱天白、措恩教授可谓CN域名的早期护驾三骑士。

03

CNNIC成立

随着1994年中国联入国际互联网,CN域名服务器“落户”中国科学院计算机网络信息中心,网络应用规模不断扩大,如何管理网络的问题日益凸现。

那时互联网开始出现有害信息,人们惊呼洪水猛兽来了,引发了一场关于“先发展,后整顿”还是“先整顿,后发展”的大讨论。直到1996年6月,新成立的国务院信息化工作领导小组办公室(简称国信办)委派赵小凡等成员经过深入调研后,才对这场争论得出了结果:发展中国互联网事业利大于弊。

1997年4月,第一届全国信息化工作会议在深圳召开。会上提出要按照国际惯例,组建一个互联网络信息中心来运营管理中国的顶级域.CN。

在这个重要关头,周光召院长向邹家华副总理表态:中国科学院就是服务于社会的,愿意给启动经费300万元,承担起这个国家责任。最关键的是,中国科学院已经有了工作基础,设置和运行域名服务器群已有三年,注册了上千个域名,还与国际上的各种互联网组织和机构有广泛、活跃的联系。

国信办主任吕新奎带队实地考察后,便正式授权中国科学院组建中国互联网络信息中心(China Internet NETwork Information Center,简称CNNIC),运行CN顶级域名,负责国家域名注册管理。同时,让CNNIC与清华大学签署一份授权协议,把二级域名EDU.CN授权给清华大学网络中心,用于为接入CERNET的教育机构提供域名服务。

1997年6月3日,在中国科学院软件园的一间办公室中,CNNIC正式宣告成立,行使国家互联网络信息中心职责,负责运行和管理国家顶级域名.CN,成立时只有7人。

胡启恒担任CNNIC工作委员会的首任主任委员,工作委员会成员还包括主管部门领导、各大互联单位、权威专家等,一起为CNNIC的发展出谋划策。

CNNIC不是政府机构,工作机制更灵活、更民主些,也更以技术标准为导向。重大决策经过工作委员会各方专家的充分讨论,专家对于很多互联网治理的政策法规都有一定的话语权和影响力,最后出台的效果也比较好。

CNNIC在之后10多年的发展历程中也一直延续着中国科学院组建CNNIC时服务社会的初衷,在管理架构上既是中国科学院的一个部分(具体由中国科学院计算机网络信息中心运行管理),又接受行业主管部门(依次是国信办、信息产业部、工业和信息化部)的领导。

这种独特的管理架构,让CNNIC既能获得政策支持,又能在一个相对宽松的环境中开拓创新,并方便与国际同行交流协作。

胡启恒具备国际视野,对于CNNIC有很高的预期,一开始就要跟国际看齐的。在她看来,CNNIC是中国互联网最重要的基础设施。互联网要落地生根,首先得把地址、域名等基础设施管好,技术要过硬,安全要有保证。“互联网联系全球,我们必须按照国际标准做好中国方面的事情。”

关于CNNIC主任人选,中国科学院计算机网络信息中心主任宁玉田向胡启恒推荐了毛伟,毛伟当时29岁,才刚研究生毕业一年多,正负责.CN域名和科技网的运营。

为慎重起见,胡院长亲自面试了毛伟。虽然毛伟此前已经跟着导师钱华林研究员参与全功能联入国际互联网项目,但这次面试大概是毛伟第一次跟胡启恒的严肃交谈。

面试通过后,毛伟就走马上任了。

行业主管部门信息产业部也为CNNIC的建设提出了“国家队”的要求。初期CNNIC的机房比较简陋,安全度不够,主管领导就提出了应该按照电信机房的标准进行设计的要求,CNNIC随后开始对国家域名系统机房进行了持续改造。靠着自己积累,国家域名系统建设软硬件投入已累计过亿元,建设了一个可靠性和安全标准在国内都属于一流水准的技术系统。

04

中国进入.CN域名时代

CNNIC成立以来,一直致力于CN域名的应用推广。中国科学院计算机网络信息中心历任领导班子都给予了大力的资源支持和充分授权,支持CNNIC的年轻团队用市场化手段来实现公益目的。在今天看来,当年中国科学院计算机网络信息中心领导班子的授权和支持都是有很大魄力的,需要顶住压力,打破很多条条框框。

CN域名的推广一度面临着巨大的国际挑战。我国的域名管理办法是1997年制定的,相关制度要求都比较严格,例如用户申请注册时必须提交一系列书面材料,还要加盖公章等。这种严格做法的弊端,随着互联网在中国的快速普及而显露出来。

比如在1997年6月,CNNIC成立初期,国内注册是以CN域名为主。1999年初,国内注册CN域名和COM域名的数量各占50%。

随着互联网经济的迅猛发展,国内企事业单位建站上网需求开始快速提升。CN域名注册比例在1999年下半年却猛然下降到了33%左右。

因为手续这么繁杂麻烦,注册量自然就少,运营成本均摊下来,注册价格就贵,也就没有市场竞争力了。

情况还在加速恶化,2002年CN域名保有量甚至不升反降。

1997年~2006年底CN域名注册量趋势图

面对当时的新兴热词“.COM经济”,毛伟心里清楚,再不努力,.CN域名就将成为温水里煮的青蛙。

可令人纳闷的是,为什么.CN域名会“主场落败”?

这个问题在.COM域名注册管理机构——美国网络解决方案公司(NSI)首席执行官访问CNNIC时解开了。

当时,面对堆在客户服务部角落里两人高的材料,毛伟向客人介绍:“这里是所有.CN域名的注册申请信息表。”

没想到,对方一脸讶异。这个表情让毛伟恍然大悟:“当国际上通行的域名注册方式是联机注册时,我们还停留在书面申请时代。”

左起:钱华林、NSI总裁、国务院信息化工作办公室赵小凡司长、毛伟

CN域名发展面临着巨大的国际竞争压力。这个势头如果不加以遏制,CN域名就会在国内被彻底边缘化,这也关系到国家的网络信息安全。

CNNIC工作委员会和CNNIC毛伟、刘志江等推动新的《中国互联网络域名管理办法》、《域名注册实施细则》、《域名争议解决办法》相继发布实施,CN域名注册管理跟国际接轨。CNNIC也随即按照市场化运作的机制,在2003年开展了“世界网络·中国标识”全国巡讲等一系列活动,发力国家域名宣传推广,终于使CN域名发展走上了快车道。

2007年5月底,CNNIC成立十周年之际,CN域名突破530万,超过COM域名在中国的注册量,中国进入.CN时代。

CNNIC十周年之际,CN域名注册量达到530万

2008年6月,CN域名注册量突破1200万,成为全球注册量第一的国家顶级域名。.CN被央视报道,作为改革开放30周年改变中国的六大符号之一。

同年,北京奥运会启用beijing2008.cn作为主域名,这是奥运会史上首次使用主办国的国别域名作为奥运会官网的主域名。当时国内已有77%的网站建立在CN域名之上,.cn成为名副其实的主流域名。

北京奥运会启用beijing2008.cn为主域名

同年,我国网民数量、宽带网民数量、国家域名注册量,三项指标均跃居全球第一,标志着我国跻身互联网大国行列。

胡启恒院士曾这样评价CNNIC:“世界互联网的发展经验以及CNNIC的成绩充分证明:CNNIC的成立体现着国家对信息技术革命必将带给社会进步的高瞻远瞩,对于参与国际信息技术竞争以及把握信息技术研发和建设主动权具有远见卓识的战略意义。”

八、历史告诉未来

01

建网高潮

在中国科学院、北大、清华等科研机构专家的努力下,NCFC工程取得重大突破。可以说,NCFC为中国计算机网络工程建设积累了宝贵的经验,并培养了一支年轻化的技术队伍。

作为一个示范性网络,NCFC联入国际互联网后,还在国内掀起了一个建网的热潮。

清华大学网络中心牵头承建的中国教育和科研计算机网(CERNET),是我国第一张覆盖全国的互联网,并在早期借助NCFC的国际信道联入国际互联网。

在CERNET这张网里,还承载了中国互联网历史上多个大名鼎鼎的应用。比如1995年1月,由国家教委主管主办的《神州学人》杂志,经CERNET进入Internet,向广大在外留学人员及时传递新闻和信息,成为中国第一份中文电子杂志。

《神州学人》(1995)

1995年8月,大型BBS站点“水木清华”在CERNET上开通,中国早期的互联网风云人物不少人都曾活跃在水木清华BBS上。

水木清华BBS(1995)

除了中国科技网CSTNET、中国教育和科研计算机网CERNET外,还有时任邮电部数据通信局局长刘韵洁主持下,邮电部数据通信局(中国电信数据通信局的前身)建设的中国公用计算机互联网(CHINANET),以及中国金桥信息网CHINAGBN。这就是早期的中国四大互联网络。

1996年1月,中国公用计算机互联网(CHINANET)全国骨干网建成并正式开通,作为商用网向社会公众提供Internet服务,标志着中国Internet的发展进入商用阶段。

至此,中国互联网波澜壮阔、欣欣向荣的序幕全面拉开!

中国互联网络信息中心发布的第55次《中国互联网络发展状况统计报告》显示,30年间,我国逐步建成全球规模最大、技术领先的互联网基础设施:5G网络规模全球第一,实现“县县通千兆、乡乡通5G、村村通宽带”;国家顶级域名“.CN”数量连续10年保持全球第一,已达2082万个。逐步形成全球最大规模的网络社会:网民规模稳居全球第一,网民规模达11.08亿人,互联网普及率达78.6%,农村网民规模达3.13亿人,生成式人工智能产品的用户规模达2.49亿人。助力实现实体经济与数字经济的深度融合:网上零售额、移动支付普及率稳居全球第一,网络支付用户规模达10.29亿人,网络购物用户规模达9.74亿人,慕课数量建设和应用规模居世界第一……

02

致敬先驱

毫无疑问,互联网是是本世纪人类社会向着信息时代发展所迈出的最重要的一步,它的历史作用已经超过了本世纪许多重大发明。

互联网从原来美国国防部冷战时期的内部试验网络ARPANET到美国教育科研机构的互联网络,再到WWW站点主页浏览器的发明,开展大规模商用进入千家万户,可以说互联网的建立凝聚了这个世界整整一代人的梦想,伴随的是这一代人的辛勤工作、无数次挫折、巨大突破和进展。

在中国方面,最早吴为民等人通过远程登陆方式使用国外电子邮件服务;王运丰、李澄炯等人在措恩帮助下建立中国的邮件服务节点,注册中国的CN域名,并由钱天白担任CN域名行政联络人;胡启恒、钱华林、宁玉田、王行刚、马影琳、李俊、毛伟等科学家建设NCFC,并在国际上推动中国全功能接入国际互联网,后又将CN域名服务器迁回国内;许榕生建成第一根国际联网专线并随后组织推出第一个www网站;胡道元、吴建平、李星等建设CERNET接入多种网络应用;刘韵洁主持建设CHINANET开放公众商用,以上这些基础性的工作,一步一步在技术上推动互联网的建设与普及,让中国互联网的发展有了稳健的起步。

部分中国互联网先驱

我们很难把某次成功归结为某个人或某一个组织,因为每一次成功无不是基于超越个人、组织、乃至国界的理解与合作,实现了他们共同的理念——就是通过交流,让世界上的人能增进了解、消除误解、和睦相处、共同发展。

胡启恒反复强调:“不只是因为中国科学院才让中国有了互联网,在中国,许多人对互联网作出了贡献,王运丰就是一个很了不起的先行者,他做了很多中国科学院都不知道的工作,中国科学院只是因为当时牵头了一个比较大的国家项目——NCFC,所以我们的力量稍微大一点,我们的声音稍微响一点。”

互联网十周年,部分当年参与者一起切蛋糕庆祝。从左到右:毛伟、钱华林、吕新奎、胡启恒、胡道元、刘韵洁。

胡启恒在国际互联网名人堂授誉仪式上发表感言时表示:“我能够尽我微薄之力、顺应人类历史发展大潮,参与把这样伟大的互联网引入中国,这是我毕生的荣幸和发自内心最深处的永恒快乐!”

这也是参与把互联网引入中国的所有人的共同心声。他们中间有科学家、工程师、教育和研究机构学者,还有政府官员等,正是他们早期的共同参与和努力,为互联网进入中国铺平了道路。

中国科学院计算机网络信息中心举办的中国互联网30周年纪念活动上,国际互联网名人堂的4位中国入选者同台论道。左起:钱华林(2014年入选),胡启恒(2013年入选),吴建平(2017年入选),李星(2021年入选)

一群中国互联网先驱,十多年前不远万里到欧美学习考察,并在很多国际友人的热情帮助下,一点一点地将互联网的星星之火引入中国。抓住改革开放和世界信息革命风起云涌的时代契机,中国互联网先驱们,从各个位置,加入了时代合唱,成就了一种不谋而合的伟大,推动中国开启波澜壮阔的互联网时代。

今天,他们大部分人都垂垂老矣,有些人甚至已经不在了,他们的事迹和贡献值得我们永远铭记。

致敬所有的互联网先驱!

03

事业传承

2024年是中国全功能接入互联网30年。30年前,互联网先驱们解决了一系列技术难题,突破了“卡脖子”问题,让中国进入了互联网时代。30年来,互联网深刻地改变了人们的生产生活方式,推动了社会变革。

如今,随着数实融合的深入推进,新质生产力的蓬勃兴起,互联网正以其前所未有的规模和质量,成为国家发展的动力。其中,互联网网络基础技术,作为互联网发展的基石,承载着全球网络互联互通。正是这些技术的不断进步与创新,为中国互联网的发展提供了坚实的支撑。

老一辈科学家筚路蓝缕,将中国带入了互联网时代,他们的精神、事业在新时代下不断传承。年轻一代前赴后继,投入到互联网的基础技术中,筑牢网络根基,参与国际交流与竞争。

2009年11月,中国科学院计算机网络信息中心将市场化的业务分离出来,组建了互联网科技创新产业化平台——北龙中网(北京)科技有限责任公司(以下简称北龙中网),专门负责互联网基础资源和关键基础技术的研发推广,包括中文域名推广和域名解析技术研发。

前排左起:北龙中网董事长毛伟、时任中国科学院计算机网络信息中心主任黄向阳

毛伟和一批志同道合的同事离开CNNIC,成为北龙中网的创始员工。他们马不停蹄地奔赴全国各地,建立渠道销售体系,根据市场需求,开发产品。

2011年,北龙中网提前布局,“.网址”中文域名被列入ICANN首批新通用顶级域名申请名录,2014年8月全球开放注册。如今。“.网址”域名已经发展成为全球注册量第一的新通用顶级中文域名。

2013年,北龙中网孵化出互联网域名系统北京市工程研究中心有限公司(ZDNS),开展互联网域名服务体系、IP 地址服务体系的技术研究和创新,提供新通用顶级域名的全套托管解决方案。最新的域名产业报告显示,ZDNS平台托管的54个新通用顶级域,注册量位居全球第三。ZDNS自主研发的 DDI(DNS、DHCP、IPAM)核心网络设备软硬件产品等,提供一站式域名系统全链路解决方案;自主研发的DNS基础软件红枫(Maple)关键技术指标全球领先,融合国产芯片和操作系统,全面支持信创产业,解决了互联网关键基础资源领域“卡脖子”技术难题。ZDNS目前已是由国家发改委批复的互联网域名系统国家工程研究中心,工信部认定的专精特新重点小巨人企业。

为了传承互联网基础技术科学精神,激励青年科技工作者探索前沿技术,2023年,毛伟倡议发起“互联网基础技术贡献奖”,这是一项民间公益奖项。这个倡议得到了中国互联网界资深专家胡启恒、邬贺铨、刘韵洁、钱华林、黄澄清、蒋林涛、李星、马严等人的支持,他们也同意作为联合发起人。这个公益奖项由ZDNS主办,已经开展两届了。

2024年8月,下一代DNS发展论坛上,5位院士为5位获奖人颁发互联网基础技术贡献奖

为了推动中国互联网网络基础技术进步与发展,更好支撑中国互联网繁荣创新,在中国互联网协会指导下,ZDNS组织行业权威专家,从中国互联网起源及发展过程中,选取对互联网网络基础技术产生重要推动作用、具有里程碑意义的重要事件、人物,入编《中国互联网网络基础技术起源及发展大事记》,并在2024年8月举办的“网络根基 中国贡献”——下一代DNS发展论坛现场发布。清华大学在网络技术研究成绩斐然,入选的重要事件和人物,占了大事记的1/3。

胡启恒院士常说:“互联网好比是一艘大船,最初是由欧美的技术专家制造的,中国作为后上船者,不能只是坐享其成,也应有所贡献。”

中国贡献,一个显著的标志是中国作者的国际技术标准RFC数量每年都在缓慢增加。中国在2008年至2011年,逐渐超越了日本、英国、德国、加拿大和法国等国家,成为年发表作者数量第二高的国家。

一些领头羊在互联网基础技术方面也已崭露头角。2022年度,华为在IETF贡献的技术标准位列全球新增第一,累计数量位居全球第二。中国移动在标准贡献度方面已跃居全球运营商第一。ZDNS专家参与制定5项IETF国际标准,26项国内行业标准,还是工信部批准的域名根服务器运行机构。

30年来,中国培养了越来越多的互联网技术人才,他们积极参与互联网技术研究,不懈努力,在世界互联网的核心技术领域点亮了来自中国的星火。

老一辈科学家开创的互联网事业,正通过年轻一代传承。未来必然需要更多人才参与进来,将网络根基牢牢掌握在中国人自己手里,解决互联网关键基础领域“卡脖子”技术难题,为互联网的发展做出中国贡献。

正如钱华林研究员所说,“江山代有才人出,各领风骚数百年,寄望于新一代互联网人!”

九、编者后记

01

编者后记

我一直认为,我与互联网早期历史有缘。

我的第一份工作就是中国科学院计算机网络信息中心提供的,那是中国互联网的诞生地。2004年春天,我当时一边在中国人民大学新闻学院攻读硕士研究生,一边在一家权威媒体实习。此时3721正对CNNIC发起公关战,口诛笔伐,让包括我在内的不少人对CNNIC也颇有些误解。一次偶然的机会,我认识了时任CNNIC办公室主任的刘志江,听他讲述了互联网进入中国、CNNIC成立的历史背景和所负职责,让我对那些科学家心生敬意。

我建议CNNIC加强公关宣传,多多宣传这段历史,重塑形象。他正有此意,正在物色人才。临近毕业,我也刚好在找工作,供需适配,一拍即合,第二天就签了三方协议。

我的岗位是CNNIC的公关宣传,我自己出的主意,看来需要我自己来落实。我随即结束了在媒体的实习,以实习生身份开始在CNNIC工作。

我写的第一篇简讯,是2004年4月15日,互联网之父Vint Cerf拜访中国科学院计算机网络信息中心,并祝中国互联网诞生十周年生日快乐。这篇文章迄今还在CNNIC网站上, 标题是《互联网之父拜访中国互联网诞生地》。机缘有时候就是这么巧合。

当时有一张活动照片令我印象十分深刻,甚至可以说是感到震撼。这张照片是钱华林研究员和Vint Cerf在一排机柜前交谈。当年刚看完《骇客帝国》,里面也有一个长着白胡子的科学家,他是那个虚拟世界的创造者,神一样的存在。这张照片也让我有那么一刻感到恍惚,以为自己也近距离感受到那个神一样的存在,很想去对他们的过往一探究竟。

我写的第二篇简讯,是4月19日晚,在中国科学院计算机网络信息中心举办庆祝互联网十周年的纪念活动,标题是《中国互联网元老共庆中国互联网十周年》。毛伟主任客串主持人,他说希望借助这一次晚宴提倡一种理念,中国互联网不仅是有财富有眼球,还有很多的幕后英雄以及幕后机构在默默无闻地为中国互联网提供强大的推动力。

把幕后英雄推向前台,这个非常独特的公关宣传视角,引起了参会的新闻媒体的兴趣。我后面几天的工作,就是为新闻媒体提供深度报道素材,让更多的人了解这些幕后故事。

我到处搜集材料,主要根据CNNIC此前编撰的《中国互联网发展大事记》顺藤摸瓜。近水楼台先得月,我又采访了负责大事记的王恩海等人,挖掘了不少故事细节,编写了一版中国互联网早期历史素材。

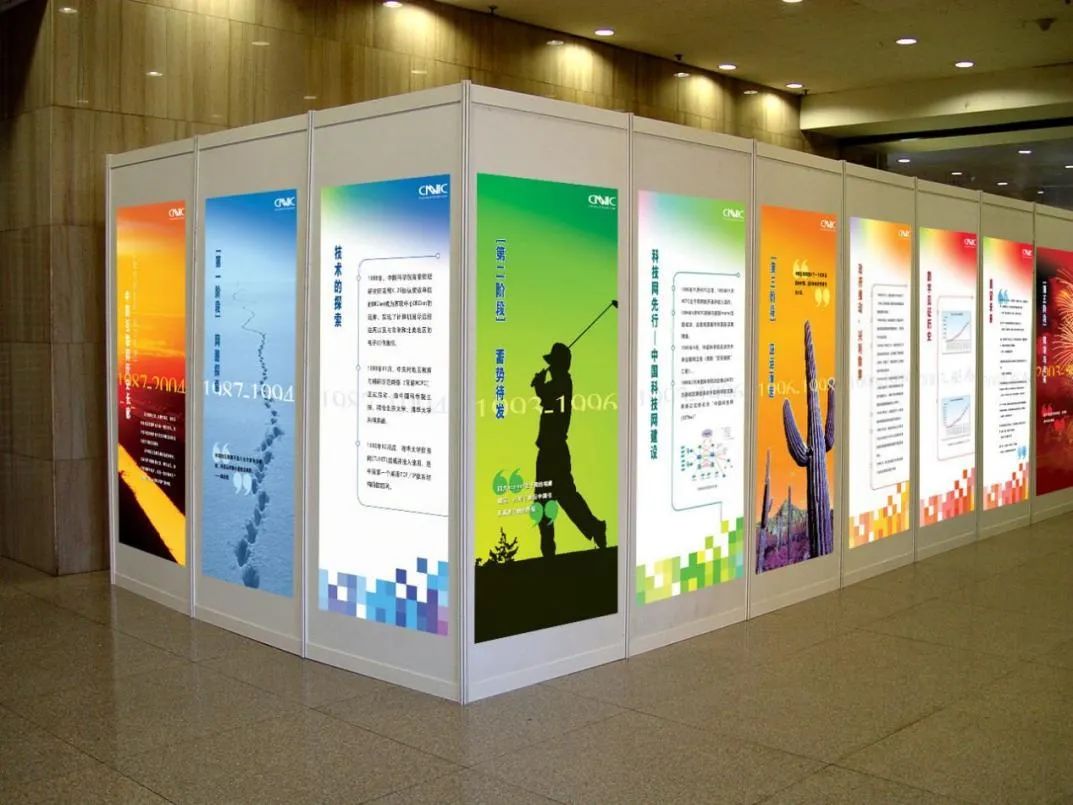

胡启恒院士后来看到了媒体的这些报道,认为效果很好,就建议在当年9月初举办的中国互联网大会上做一个中国互联网历史长廊展,供参会公众和媒体了解这段早期历史。

从内容策划、文案撰写到设计策展,这是我第一次系统地将互联网早期历史呈现在公众面前,尽管难免粗疏甚至错误。

20年过去了,我读到那段我写在历史长廊的前言,依然感到字里行间透出的面向历史的敬意,和走向未来的豪情。

抄录如下:“历史需要记录。亲爱的朋友,请您沿着这条互联网历史长廊一路走过去,在时间与空间的纬度中见证中国互联网的风雨历程和累累硕果。没有勒石纪念那无数无名的参与者,但是我们相信纸墨之恒,寿于金石。参与这场革命的人,相信一定会胸中万千感慨突兀起,斗酒倾尽荡气回衷肠。”

一篇题为《历史长廊展见证中国互联网发展历程》的媒体报道中,写了这样一段话,“什么是书写历史最沉稳的底色?白纸黑字?互联网时代书写的不仅仅是白纸黑字。

2004年9月1日在北京国际会议中心展出的中国互联网历史长廊展,我们感受到了一种新形式的魅力。40块展板组成一道长廊,将零散的历史碎片组成强有力的震撼。”

“将零散的历史碎片组成强有力的震撼”,我觉得这个记者是懂我的,大有知己之感。

这是我在历史长廊展的照片。

那是互联网的黄金年代,历史的画卷在我们面前缓缓展开,无比宽广的舞台等待我们去驰骋。我转身就投入到CN域名和中文域名的推广中,那真是一个高潮迭起,精彩纷呈的年代,我亲历了“.cn”域名、“.中国”域名、“.网址”域名的高歌猛进的发展历程,并见证它们的高光时刻。

2015年8月,移动互联网创业风起云涌,我加入了北龙中网孵化一个创业项目,离开了域名行业。2024年8月,兜兜转转9年后,我重回域名赛道。

暌违9年,再续前缘,难道真有未竞之事需要借我之手来完成吗?我不确定。

为了做好中文域名知识科普,我计划撰写一篇中文域名发展历史的长文。在收集资料,访谈当事人的时候,频频接触到互联网进中国的早期历史资料。

钱华林研究员是中文域名发展历史中不可或缺的功勋人物,我一直想约他访谈一些事件细节。很快就有一个机会,让我如愿以偿。10月29日,一个早年间的学生从美国回来看望钱华林,毛伟主任就约了先到ZDNS办公区相聚。毛伟主任顺道给钱老师和他的师兄介绍ZDNS的发展历程。那条发展时间线的起点就是APRA网的两个节点UCLA和斯坦福第一次实现信息传输,时间是1969年10月29日。所以那天也是互联网诞生55周年。真是巧!

毛伟主任还指着文化墙上的“思想传承、事业传承、血脉传承”解释说,我们最早的创始员工都是来自中国科学院计算机网络信息中心,这是血脉传承;我们正在做的网络域名基础技术,是传承老一辈科学家的事业;我们的文化也是赓续使命担当、开拓创新、求真务实的科学家精神,这是思想传承。我们在互联网域名系统领域守土有责,应当为网络根基做出中国贡献。

在一个商业社会中,一个公司有这种家国情怀、科学精神,实属难能可贵,并且这种文化还能激励年轻人用商业思维和市场打法,不断取得胜利和突破。两者竟然并行不悖。

毛伟主任还每年都带领新员工走进中国互联网诞生地,亲自讲解互联网进中国这段历史,学习科学家精神、追溯ZDNS文化根脉,从中吸取力量。最新一期的活动是2025年1月18日,我也参加了,故地重游,感慨良多。

2024年12月份,我在公号上连载完《中文域名风云录》后,收到不少老朋友的积极反馈,有人鼓励我一鼓作气写一写互联网进中国这段历史。我推辞说已经错过了中国互联网30周年这个好时机了,不热闹了。

本来以为这事也就过去了。正好中国科学院计算机网络信息中心综合处处长王恩海说2025年3月是中国科学院计算机网络信息中心成立30周年,怎么纪念一下,让我出出主意。我想起20年前我刚加入中国科学院计算机网络信息中心时,对能在互联网诞生地工作的自豪,想起那张令我震撼的照片,那个一探究竟的夙愿,想起那些与互联网先驱近距离接触的时光,想起王恩海等很多人对我办那个历史长廊展的帮助,我感觉是时候投李报桃了。

念念不忘,必有回响。

人不是理性的动物,会在一系列巧合中寻找可能并不存在的因果,尤其是对我这样的文科生。既然有那么多的机缘巧合,那就说明我真的跟这段历史有缘,这是要借我之手来完成这个未竞之事,舍我其谁!那就让这篇文章作为我给中国科学院计算机网络信息中心30周年的一个献礼,聊表寸草之心。

2025年春节期间,我在家潜心写作,在热闹场中做完这件冷静的事情,了却一个心愿。

在写作的过程中,我深深地感到,互联网真正的驱动力,来自人类互联的本性。

无论是高能所还是NCFC,国际联网都是科研项目的副产品,是无意插柳,种豆得瓜。这奇妙的神来之笔,不是设计出来的,而是互联的本性。人类渴望互联,信息渴望互联,机器渴望互联,技术渴望互联,互联驱动一切。几乎所有的互联网先驱,其内在的驱动力都是期望通过自己的努力,促进互联,改变世界,让人类更美好。这就是互联网真正的初心!

互联网诞生在科研界,是互联网的幸运。科学精神是互联网早期发展的守护神,它隔离了意识形态纷争和商业利益,让科学家有时间对互联网底层技术进行调整打磨,科学家对于互联网治理架构也有较大的话语权。互联网诞生几十年,日新月异,但它的基础还是几十年前的TCP/IP协议,没有变化,就是这个原因。国内外诸多不为名利、持续研究创新的互联网先驱,秉承人类共同的科学精神,也就是自由、平等、开放、共享、创新等核心价值观,推动着互联网不断发展。科学精神是互联网发展的根基,更是数字时代价值观的基石。

而近年来,资本催熟的很多新技术,往往昙花一现,参与各方一地鸡毛,造成了资源的浪费,甚至沦为违法犯罪的工具。

互联网的成功是技术创新、商业创新和制度创新三者良性协调联动的结果。在行政干预和以互联网超级平台为代表商业力量日益强势的当下,缔造互联网的科学精神会不会继续被边缘化?如果失去了科学精神这个最根本的守护神,下一个30年互联网还能不能延续过去的好运气,整个人类的发展还能不能继续保持好运气?这无疑是对每一个国家、每一个人的拷问!

---------------全文完-------------

参考资料:

1、《光荣与梦想:互联网口述系列丛书·胡启恒篇》,方兴东,电子工业出版社,2019年1月;

2、《光荣与梦想:互联网口述系列丛书·钱华林篇》,方兴东,电子工业出版社,2018年10月;

3、《光荣与梦想:互联网口述系列丛书·许榕生篇》,方兴东,电子工业出版社,2018年10月;

4、《光荣与梦想:互联网口述系列丛书·毛伟篇》(征询意见稿),方兴东;

5、《风口浪尖的岁月——吴为民自传》,吴为民,

6、《中国Internet先行者--访清华大学胡道元教授》,中国计算机学会通讯 第17卷 第7期, 2021年7月

7、钱天白百度百科:https://baike.baidu.com/item/%E9%92%B1%E5%A4%A9%E7%99%BD/10858664

8、《中国互联网网络基础技术起源与发展大事记》,ZDNS编撰,2024年4月;

9、《中国互联网发展大事记》,中国互联网络信息中心编撰, https://www.cnnic.cn/6/87/

10、中国全功能联入国际互联网展室,中国科学院计算机网络信息中心策展;

11、《见证:中国首封电子邮件鲜为人知的故事》,http://tech.sina.com.cn/i/2008-11-06/09452560594.shtml

12、《互联网简史》,袁载誉,中国经济出版社,2020年5月

13、中国互联网协会电子会刊:中国互联网30周年专刊 https://mp.weixin.qq.com/s/z7EfdHErXQ3sA60A8iyVEQ

14、《中国接入互联网的早期工作回顾》,作者闵大洪,载于《互联网口述历史第一辑:英雄创世纪》,方兴东主编;

15、《祖国高于一切》,作者陈祖芬,发表于1980年10月2日《人民日报》,讲述王运丰回国报效祖国的故事

16、《遗失的“跨越长城,走向世界”邮件:连接中国和世界》,作者Werner Zorn、Jay Hauben、Ann-Marie Plubell,刊于《平和心态 网络人生》黄澄清主编,人民邮电出版社,2014年6月

17、《人人都用的www,源于高能所,李政道竟是中国互联网诞生的关键推手》https://news.qq.com/rain/a/20241015A05EHE00

参考网站:

1、中国科学院计算机网络信息中心官网:https://www.cnic.cn/

2、中国互联网协会官网:https://www.isc.org.cn/

3、中国互联网络信息中心CNNIC官网:https://www.cnnic.cn/

4、互联网域名系统国家工程研究中心(ZDNS)官网:https://www.zdns.cn/

5、互联网基础技术贡献奖官网: https://www.inetaward.cn/

6、中国科学院高能物理研究所官网: https://ihep.cas.cn/

7、中国教育和科研计算机网官网: https://cernet.edu.cn/

《互联网进中国》是作者根据历史资料和部分当事人的访谈整理而成,难免有所遗漏、偏颇。

如有以下情形:

1、有与事实不符需订正处

2、有补充材料细节

3、转载合作

欢迎扫码与作者联系。

4815

4815

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?