前言

你是否也在 RAG 项目中为提升准确率而苦恼? 尤其是在金融、法律等高风险领域,一个微小的错误都可能带来难以估量的代价。这不仅是技术挑战,更是业务应用的生死线。

当前,利用 RAG (Retrieval-Augmented Generation) 技术加速知识获取看似是捷径,但如何跨越准确性这道坎,构建真正可靠的 AI 应用,特别是知识智能体 (Knowledge Agent),成为了我们必须攻克的难题。

幸运的是,Brightwave 的创始人兼 CEO Mike Conover,这位曾领导 Databricks LLM 工程并创造了著名开源模型 Dolly 的 AI 先驱,最近分享了他在金融这一 AI 应用的‘深水区’积累了宝贵经验。他的分享,或许能为你的 AI 项目带来新的思路和解法。

今天,我们就深入解读 Mike 的实践心法,看看金融级的知识智能体是如何运作,如何保证准确性,以及它将如何改变我们的工作方式。

1. 知识智能体:简单 RAG 的升级版,还是全新物种?

Mike Conover 的 Brightwave 平台,核心任务是为投资专家消化海量的金融文档——想想尽职调查数据室里成千上万页的文件、密集的财报电话会记录、复杂的供应商合同…

那么,这和我们常说的 RAG 有什么不同?Mike 用 RAG 了吗?

答案是:用了,但远不止于此。

Brightwave 构建的,正是一个高度复杂的、面向金融领域的知识智能体 (Knowledge Agent)。这个智能体的工作流,深度应用了 RAG 的核心思想:

- 检索 (Retrieval): 从海量文档中找信息。

- 增强 (Augmented): 用 LLM 理解、分析、综合信息。

- 生成 (Generation): 输出报告、摘要或洞察。

但关键在于,Mike 描述的知识智能体,是 RAG 的显著升级和扩展,更像是一个智能化的工作流编排系统:

- 任务分解: 像资深分析师一样,把大任务拆成小步骤。

- 工具调用: 灵活运用不同工具(模型、API、知识图谱)处理子任务。

- 自我纠错与验证: 内置检查机制,提升结果可靠性。

- 综合叙事: 能把来自多个文档的零散信息,编织成连贯的分析报告。

核心观点: 别再把知识智能体简单等同于 RAG 了!RAG 只是基础构件,而 Mike 所说的知识智能体,更像是一个融合了任务规划、多工具协作、自我验证和智能交互的高级工作流引擎,我们或许可以称之为 Agentic RAG。 好的,这是一个对比基础 RAG 和知识智能体(Agentic RAG)的表格:

基础 RAG vs. 知识智能体 (Agentic RAG) 对比表

| 对比维度 (Comparison Dimension) | 基础 RAG (Basic RAG) | 知识智能体 (Knowledge Agent / Agentic RAG) |

|---|---|---|

| 核心目标 (Core Goal) | 基于检索到的信息回答特定问题 | 自动化或辅助完成复杂的、多步骤的知识密集型任务 |

| 输入类型 (Input Type) | 明确、具体的问题 (Specific Question) | 宏观的目标、复杂的指令或分析任务 (Broad Goal / Complex Task) |

| 工作流程 (Workflow) | 相对线性:检索 -> 增强 -> 生成 | 多步骤、迭代式、非线性:规划 -> 工具选择 -> 执行 -> 验证 -> 综合 -> 生成 |

| RAG 的角色 (Role of RAG) | RAG 是整个核心流程 | RAG 通常只是智能体工具箱中的一个工具,按需调用以获取信息 |

| LLM 使用 (LLM Usage) | 通常是单次调用(用于最终生成) | 多次调用(可能用于规划、工具控制、中间推理、验证、综合、最终生成等) |

| 工具使用 (Tool Usage) | 主要限于信息检索工具 | 可调用多种工具(如 RAG 检索、数据库查询、API、代码执行器、知识图谱、专用模型等) |

| 任务规划/分解 (Planning/Decomposition) | 无或极少 | 是,通常是流程的第一步,将复杂任务分解为子任务 |

| 验证/准确性处理 (Verification) | 依赖 LLM 自身能力,或简单的来源引用;验证步骤不明确 | 包含明确的验证/自我纠错步骤(如二次调用验证),并强调人机协同审核 (Human-in-the-Loop) |

| 信息综合 (Synthesis) | 主要基于单次检索的上下文进行简单综合 | 需要对来自多个来源、多个子任务的、经过验证的信息进行深度综合和提炼 |

| 人机交互 (Human Interaction) | 用户主要负责提问和接收答案 | 用户可在多个环节(如规划、验证、综合)进行指导、反馈、修正和把关 |

| 输出类型 (Output Type) | 直接的答案、摘要 | 复杂的报告、多维度的分析、结构化数据、建议等 |

| 系统复杂度 (Complexity) | 相对较低 | 高,涉及状态管理、流程控制、工具协同等 |

| 典型应用场景 (Use Cases) | 智能问答、客服机器人、基于文档的简单摘要 | 尽职调查、市场研究、合同分析、自动化报告生成、复杂问题解决、科学文献分析等 |

2. 金融界的“数据绞肉机”难题,AI Agent 如何破解?

Mike 形容,金融界的初级分析师常常被投入“绞肉机 (meat grinder)”——在极短时间内处理海量信息,支持高风险决策。这不仅耗时,而且极易出错。

金融知识智能体(如 Brightwave)正是为此而生,直击以下痛点:

- 信息过载: 处理人脑无法企及的数据量。

- 效率瓶颈: 在尽职调查、财报季等关键时刻,秒级响应信息需求。

- 风险识别: 从字里行间挖出“魔鬼细节”,如合同陷阱、诉讼风险。

- 深度分析: 实现跨文档、跨时间的全局洞察。(这与其他行业的文档密集型任务,如法律合同审查、研发报告分析,有异曲同工之妙)

- 解放人力: 把分析师从“数据搬运工”的角色中解放,聚焦战略判断。

3. 不止提效!知识智能体如何像“电子表格”一样颠覆分析范式?

Mike 用了一个绝妙的比喻:知识智能体之于现代金融分析,犹如电子表格之于 1970 年代的会计。

想想看,电子表格出现前,会计师们埋首于巨大的纸质报表进行手动计算。电子表格的诞生,并非让会计师失业,而是将他们从繁琐计算中解放,极大地提升了分析的复杂度和深度,让他们能做更有价值的财务规划和决策。

知识智能体正在引发类似的变革:

- 效率“核爆”: 任务效率提升数量级,几天甚至几周的工作缩短到小时级。

- 洞察“升维”: 处理更广的数据,发现人眼难以察觉的隐藏模式和关联。

- 工作“进化”: 让分析师“更有效、更高效地思考”,专注于需要人类智慧、经验和“品味 (taste making)”的顶层工作。

4. AI 太“飘”?金融级准确性,Mike Conover 的实战“组合拳”来了!

准确性,是悬在所有 AI 应用头上的“达摩克利斯之剑”,在金融领域更是如此。Mike 坦言,简单的模型调用链,错误会像滚雪球一样指数级放大(一个 5% 的实体识别错误,在多步调用后可能面目全非)。

那么,如何驯服这头“性能怪兽”,确保结果可靠?Mike 提出了堪称提升 AI 可靠性的“干货”组合拳:

-

拆!任务分解与模块化 (Unix 哲学附体):

-

- 大化小: 将复杂分析拆解成原子级的子任务(评估相关性 -> 提炼发现 -> 丰富信息 -> 错误纠正 -> 综合报告)。这不仅降低了单步错误的风险,也提高了系统的可控性。

- 专用化: 为每个子任务精心选择最适合的工具/模型(不一定最大最强,可能是性价比或速度最优)。避免万能膏药式的单一模型依赖。

- 组合优: 遵循“简单工具,做好一件事”原则,通过标准接口(如文本)组合,提高系统灵活性和鲁棒性。

-

验!多步验证与自我纠错:

-

- 显式纠错: 工作流中设置专门的验证和修正环节。

- 二次确认 (Self-Correction via Secondary Call): 这是 Mike 强调的一个关键技巧!对模型生成的结果(如判断、提取的信息),再发起一次独立的验证调用(例如:“这个结论真的被原文支持吗?”)。他发现,这比让模型在同一次调用中“自省”更有效,因为模型在初次生成时往往过于“自信”。

-

控!保留人类监督与干预 (Human-in-the-Loop):

-

- 透明可溯 (Trust, but Verify): 提供清晰的“收据”和审计追踪,所有结论都能追溯到原文证据。用户需要能够“信任但核实”。

- 用户“导航”: 允许用户基于其外部知识和判断(内部消息、行业直觉等)来“轻推” (nudge) 智能体的分析方向,深入挖掘特定线索。人类的“品味”和经验是 AI 无法替代的。

-

框!结构化工作流约束行为:

-

- 限定范围: 通过产品化的工作流“编排”和“约束”智能体的行为,就像给模型加了个“正则化项”,减少其“自由发挥”导致脱轨的概率。

- 降低门槛: 结构化流程能更清晰地传递用户意图,减轻用户成为“提示工程大师”的负担。

博主小结: Mike 的策略核心在于化整为零、分而治之、步步为营、人机协同。这对于我们所有试图构建可靠 AI 应用的开发者来说,都是极其宝贵的实战经验。

知识智能体的工作流程

知识智能体的工作流程

5. 看似美好?构建金融知识智能体绕不开的技术“拦路虎”

尽管前景诱人,但打造强大的金融知识智能体,依然面临着严峻的技术挑战:

-

准确性与保真度: 如何在复杂的调用链中控制误差累积?这是永恒的难题。

-

深度综合与长文本瓶颈:

-

- 现有模型生成超长(如 5 万+ token)、深度、连贯的分析报告仍是老大难。

- 重组推理 (Recombinative Reasoning) 能力是短板: 模型擅长总结单文档,但将多个来源的分散信息点真正融合并产生全新洞察的能力依然有限。

-

延迟陷阱 (Latency Trap):

-

- 复杂的 Agent 工作流可能耗时较长(Mike 提到 8-20 分钟)。用户等不起! 过长的反馈时间会严重影响体验和学习效率。如何在“效果”和“速度”间找到最佳平衡点至关重要。

-

智能工具使用: 如何让 Agent 聪明地调用外部工具 (API、知识图谱等),并优雅地处理调用失败或结果不佳的情况?包含工具调用的端到端强化学习被认为是方向,但 Mike 指出这仍是开放的研究问题。

-

时间性理解 (Temporality): 理解事件顺序、文档时效性(合同修订、并购前后变化等)对模型来说依然困难。

6. 灵魂拷问:为什么说“高大上”的聊天交互还不够?

Chatbot 很火,但 Mike 明确表示,对于复杂的金融知识工作流,纯聊天交互“可能不够” (probably not enough)。

为什么?

- 结构缺失: 聊天难以承载金融分析所需的结构化流程和多维信息。

- 用户太难: 高效聊天需要高超的“提示”技巧,这对大多数忙碌的专业人士来说门槛太高。

- “黑盒”难解: 如何在一个线性的对话框里,清晰展示一个分析了数千页文档的 Agent 的复杂“思考过程”和证据链?这是全新的 UI/UX 难题。

- 需要“脚手架”: 产品必须提供结构化的界面和工作流 (“scaffolding”) 来引导用户,降低使用难度,而不是把所有负担都交给用户。

在我看来, 这点非常关键。我们不能被表面的“炫酷”交互所迷惑,而应深入思考特定场景下最有效、最低门槛的人机协作方式。

7. 超越聊天:未来金融 AI Agent 的交互该是什么样?

既然纯聊天不够,理想的交互应该是什么样子?Mike 的分享和 Brightwave 的实践指明了方向:

-

结构化呈现: 使用报告、仪表盘等形式,而非单一聊天流。

-

极致透明:

-

- 处处可溯源 (Citations): 关键信息点必须能一键链接到原始出处。

- 审计追踪 (“收据”): 清晰展示证据链和推理过程,让用户放心。

-

按需深入 (Details on Demand):

-

- 点击即达: 点击报告中的图表、引文、发现,立刻看到详细上下文或原始证据。

- 文本“放大镜”: 高亮任何文本即可追问:“告诉我更多”、“有何影响?”,实现无缝探索。

-

引导式探索: 让用户能基于初步结果,轻松地选择方向、深入挖掘感兴趣的线索。

-

视觉辅助: 借鉴人脸识别利用视觉皮层优势的原理,设计能让用户快速扫视并捕捉关键信息的界面。

Mike 认为,这类产品的最终形态 (Final Form Factor) 尚未确定,这是一个激动人心的设计探索领域。

8. 做得好不好?衡量知识智能体成功的标尺

我们该如何评价一个知识智能体是否成功?Mike 没有给出具体 KPI,但我们可以从他的目标中提炼出关键衡量维度:

- 效率提升度: 是否真正实现了“数量级”的时间节约?

- 价值获取速度 (Time-to-Value): 用户多快能得到有用的洞察?

- 准确性与可靠性: 结果是否可信?用户能否方便地验证?

- 用户采纳与赋能: 分析师是否愿意用、用得好?是否帮助他们完成了更高阶的工作?

- 复杂任务处理能力: 能否稳定、高效地搞定真实世界的大规模、复杂任务?

结语:AI 不仅是工具,更是认知伙伴

Mike Conover 的分享,为我们揭示了金融知识智能体的巨大潜力与实践挑战。它清晰地告诉我们:

- 超越基础 RAG: 真正的智能体是复杂的系统工程,需要精巧的设计。

- 准确性是基石: 必须通过分解、验证、人机协同等多重手段来保障。

- 交互需创新: 简单的聊天界面远非终点,结构化、透明化、引导式交互是未来方向。

这不仅是金融业的未来,也预示着所有知识密集型行业的深刻变革。AI Agent 的目标,不应仅仅是自动化低级重复劳动,而是要成为增强人类专家认知能力、辅助复杂决策的“智能伙伴”。

如何学习AI大模型 ?

“最先掌握AI的人,将会比较晚掌握AI的人有竞争优势”。

这句话,放在计算机、互联网、移动互联网的开局时期,都是一样的道理。

我在一线互联网企业工作十余年里,指导过不少同行后辈。帮助很多人得到了学习和成长。

我意识到有很多经验和知识值得分享给大家,故此将并将重要的AI大模型资料包括AI大模型入门学习思维导图、精品AI大模型学习书籍手册、视频教程、实战学习等录播视频免费分享出来。【保证100%免费】🆓

CSDN粉丝独家福利

这份完整版的 AI 大模型学习资料已经上传CSDN,朋友们如果需要可以扫描下方二维码&点击下方CSDN官方认证链接免费领取 【保证100%免费】

读者福利: 👉👉CSDN大礼包:《最新AI大模型学习资源包》免费分享 👈👈

对于0基础小白入门:

如果你是零基础小白,想快速入门大模型是可以考虑的。

一方面是学习时间相对较短,学习内容更全面更集中。

二方面是可以根据这些资料规划好学习计划和方向。

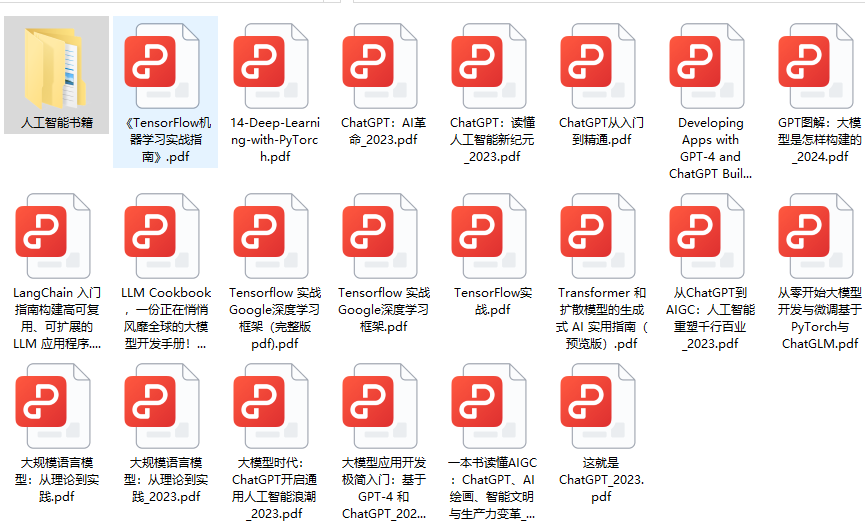

👉1.大模型入门学习思维导图👈

要学习一门新的技术,作为新手一定要先学习成长路线图,方向不对,努力白费。

对于从来没有接触过AI大模型的同学,我们帮你准备了详细的学习成长路线图&学习规划。可以说是最科学最系统的学习路线,大家跟着这个大的方向学习准没问题。(全套教程文末领取哈)

👉2.AGI大模型配套视频👈

很多朋友都不喜欢晦涩的文字,我也为大家准备了视频教程,每个章节都是当前板块的精华浓缩。

👉3.大模型实际应用报告合集👈

这套包含640份报告的合集,涵盖了AI大模型的理论研究、技术实现、行业应用等多个方面。无论您是科研人员、工程师,还是对AI大模型感兴趣的爱好者,这套报告合集都将为您提供宝贵的信息和启示。(全套教程文末领取哈)

👉4.大模型落地应用案例PPT👈

光学理论是没用的,要学会跟着一起做,要动手实操,才能将自己的所学运用到实际当中去,这时候可以搞点实战案例来学习。(全套教程文末领取哈)

👉5.大模型经典学习电子书👈

随着人工智能技术的飞速发展,AI大模型已经成为了当今科技领域的一大热点。这些大型预训练模型,如GPT-3、BERT、XLNet等,以其强大的语言理解和生成能力,正在改变我们对人工智能的认识。 那以下这些PDF籍就是非常不错的学习资源。(全套教程文末领取哈)

👉6.大模型面试题&答案👈

截至目前大模型已经超过200个,在大模型纵横的时代,不仅大模型技术越来越卷,就连大模型相关的岗位和面试也开始越来越卷了。为了让大家更容易上车大模型算法赛道,我总结了大模型常考的面试题。(全套教程文末领取哈)

👉学会后的收获:👈

• 基于大模型全栈工程实现(前端、后端、产品经理、设计、数据分析等),通过这门课可获得不同能力;

• 能够利用大模型解决相关实际项目需求: 大数据时代,越来越多的企业和机构需要处理海量数据,利用大模型技术可以更好地处理这些数据,提高数据分析和决策的准确性。因此,掌握大模型应用开发技能,可以让程序员更好地应对实际项目需求;

• 基于大模型和企业数据AI应用开发,实现大模型理论、掌握GPU算力、硬件、LangChain开发框架和项目实战技能, 学会Fine-tuning垂直训练大模型(数据准备、数据蒸馏、大模型部署)一站式掌握;

• 能够完成时下热门大模型垂直领域模型训练能力,提高程序员的编码能力: 大模型应用开发需要掌握机器学习算法、深度学习

CSDN粉丝独家福利

这份完整版的 AI 大模型学习资料已经上传CSDN,朋友们如果需要可以扫描下方二维码&点击下方CSDN官方认证链接免费领取 【保证100%免费】

读者福利: 👉👉CSDN大礼包:《最新AI大模型学习资源包》免费分享 👈👈

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?