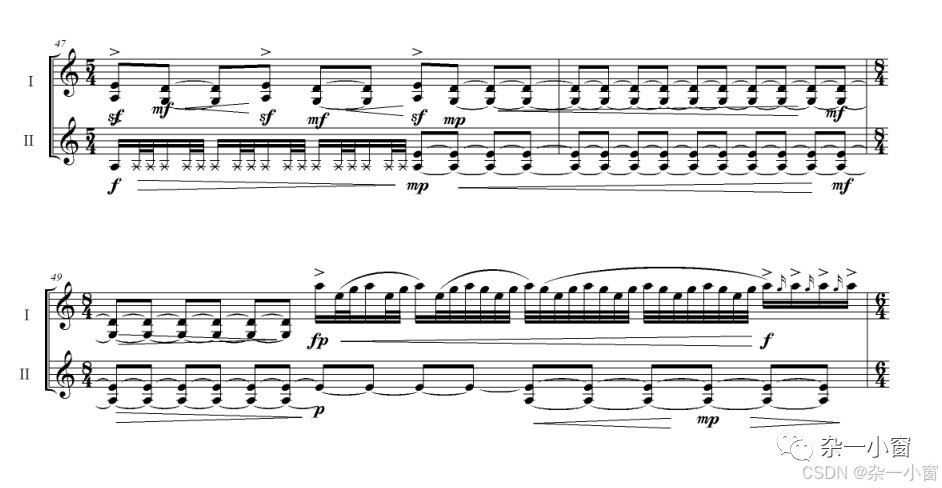

作品:两把二泉琴《二·胡》

作曲:刘健

演奏:代洁、陈晓雁

录音:王波

时间:2009年

获奖:2012年第五届《TMSK刘天华奖中国民乐室内乐作品比赛》优秀奖;2014年第十八届全国音乐作品独奏作品组优秀奖(“文华奖”)

作 品 简 介

“二·胡”有三重喻义:一、这是一首二胡重奏作品;二、作品为两把“二泉琴”而作;三、音乐素材源于两首经典二胡名曲——《二泉映月》与《赛马》。

《二泉映月》与《赛马》是创作思维、风格迥异的两首乐曲。正是基于这种“迥异”,《二·胡》把两首曲子的“素材”设为两个“端点”,让音乐由此及彼地行运展开。其中,二胡特有的拉奏弓法既是不同“素材”的嫁接桥梁,也是乐曲延绵展开的贯穿因素,更是二重奏的互动基础。作曲者试图彰显中国古典的音乐思维模式并对其重构,又竭力保留中国音乐的五声调性及特有的旋法,以使作品兼具时代气息、民族特色,以及音乐的可听性。

Brief introduction

‘Er·Hu’ has three meanings: first, this piece is an ensemble for erhu, second, it is composed for two ‘erquan fiddles’, third, the musical materials of this piece derive from two classical pieces of erhu music-‘The Moon Over a Fountain’ and ‘horse race’.

‘The Moon Over a Fountain’ and ‘horse race’ are two totally different pieces. According to this difference, ‘Er·Hu’ sets up two extreme points by separately using the musical materials from those two pieces. The music is developing between the two points. The particular bowing of erhu, which is the foundation of the duet , builds a bridge across those different materials. In order to obtain the flavour of the times and national characters, the composer is trying to reconstruct the mode of Chinese traditional thinking, meanwhile, however, keep the charm of pentatonic scale and the particular method of melody going.

The erquan fiddle should be tuned up as follow:

两把二泉琴《二·胡》创作随笔

《二•胡》是2009年研究生二年级的一个作品。当时为代洁同学的毕业音乐会而写。她的演奏搭档是上海民族乐团的青年演奏家陈晓雁。我们演出前进棚,请王波同学帮忙录音。这是第一个跟演奏家紧密合作,一起打磨出来的作品。我收获匪浅,了解了许多二胡的演奏技术,还有一个很好的音响结果。这个作品后来帮我拿了全国性和国家级比赛的奖项,随后再演出几次。

《二•胡》“嫁接”了两首的风格素材截然不一样的二胡名曲《二泉映月》与《赛马》,有些亮点。其实我当时的想法非常简单,因为家里有个二胡的CD,第一首是《二泉映月》,第二首是《赛马》。某天突发奇想:能否将两个曲子“连续播放”呢?有时比较“神经质”,所以才干作曲这行嘛。

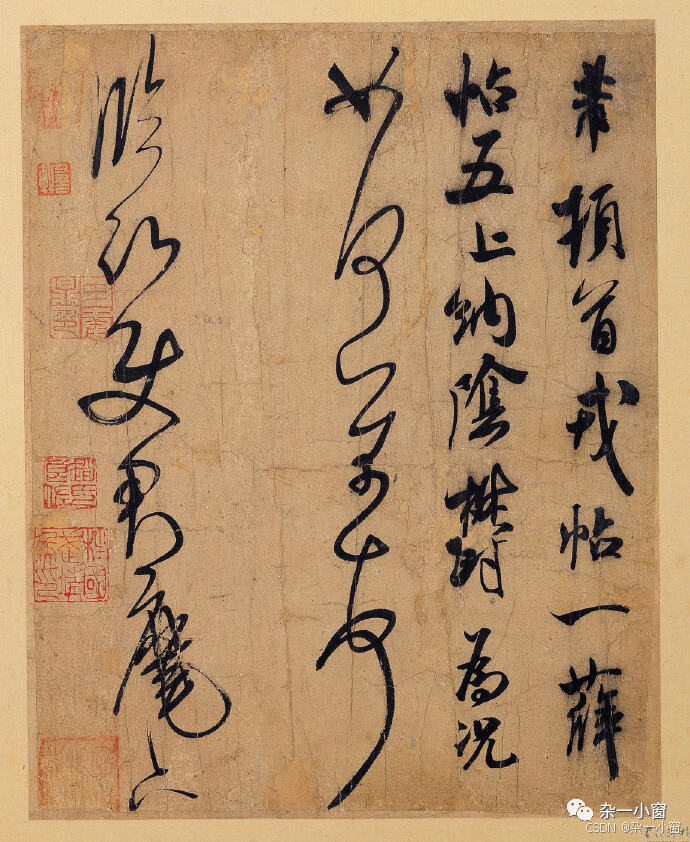

当然,促成这个想法的是两个重要的启发:第一个来自宋代书法家米芾的《戎薛帖》。

这个书法帖子前面两行用比较规矩的行书,第三行开始变成不羁的草书。截然对比的章法直接启发了我创作选取慢-快速度素材的并置。《二泉映月》是逐字逐句的“叙事”,就像一笔一划的行书;《赛马》是淋漓尽致的抒情,如同笔势延绵的草书。为了展示这一启发,我把米芾的《戎薛帖》直接放进封面做背景,右面点出标题,再挂一把二泉琴。这个封面设计有点小心机吧?!

并置两种风格不一的素材的思维可以联想至二十世纪现代艺术的“拼贴”,但这样理解有点过于简单。(就像将“综合艺术”等同于加法)无论视觉艺术二维平面上的并置,抑或时间维度中的先后对置,凸显的是二元的问题。曲式分析课常告诉我们,贝多芬的主部快而强烈,副部慢而柔和,二者对比统一推动音乐发展……但我常在思考A和B的关系,全世界的音乐就这个样子的么?A和B是否可以“长”出来呢?即,二元之间的关系如何。这问题在《戎薛帖》里只提出而没有回答。

另一个启发是模仿弦子的同音反复音响。

《二·胡》的“成功之处”在于把听众糊弄了——不知觉之间从《二泉映月》过渡到《赛马》。我想说,其实这个作品的真正主题是胡琴空弦双音的同音反复音响。这来自于对藏族弦子的模仿。于我而言,主题是一个(种)音响,不是一个旋律曲调。同音反复,是《二泉映月》与《赛马》可以共同提取的音响素材。即,这两个经典之作是同音反复主题的两种不同的“外化变形”而已。

这涉及从艺术本体语言角度看作品的方式。节奏与音高是音乐的第一参数,于是旋律最为突出,就像绘画的轮廓那样,天生具有当主题的资格。但二十世纪初现代艺术的发展历程告诉我们,艺术本体语言的独立才是推动变革的根本原因(我还想倒回去研究一下,很可能经典作品也是用本体语言说话的),塞尚的苹果、毕加索的非洲面具、梵高的色彩、康定斯基的点线面……德彪西与拉威尔的音色,斯特拉文斯基的节奏等。我个人认为,勋伯格十二音的发明,不是为了继续在音高方面钻牛角尖,其真正的意义是解放其他音乐要素(从这个角度而言,本人反对过分研究各种音高“谜语”)。所谓其他(音乐)要素,就是艺术本体语言的真正依托,笼统称为,音响。

……

回来这个作品,我在实验如何用纯粹的音响说话,又不失“具象轮廓”——一般耳朵所依赖的旋律线条。有些朋友嫌我的尾声拖沓。因为我想反复点题,告诉大家这才是我这作品的真正“主题”。也许现在就不会这样做了。

学生时期的这个“习作”有很多不足之处,譬如,音调的旋法缺乏“道理”,以及情绪过渡生硬等。不过还是珍视这个作品,听自己大胆创新的想法,听自己当时不怕天高地厚、连滚带爬的意气风发……

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?