★空间点大统一理论中的三维相位协同机制:从微观量子到宏观宇宙的统一框架

一、引言:空间本质的重新认识

在当代物理学面临量子力学与广义相对论难以统一的困境下,空间点大统一理论(Space Point Grand Unification Theory, SPGUT)提供了一个全新的视角。该理论认为,空间并非虚无,而是由无数微小的"空间量子点"(Space Quantum Dot, SQD)构成的实体流体 。这些空间点是宇宙的基本组成单元,直径约为1.6×10⁻³⁵米(普朗克长度lₚ),它们的振动频率固定,形成了我们宇宙的基本节奏 。

在SPGUT框架下,光速不再是简单的物理常数,而是空间点固有属性的直接体现:光速c = lₚ/tₚ,其中tₚ=5.39×10⁻⁴⁴秒是空间点的振动周期 。这一关系揭示了空间与时间的内在统一性,为理解宇宙的基本规律提供了新的基础。

本文将深入探讨SPGUT中的核心机制——三维相位协同机制,这是一种从微观量子到宏观宇宙都普遍存在的空间结构运动规律。通过这一机制,我们可以统一理解从基本粒子到星系结构的形成与演化,以及从量子力学到广义相对论的物理现象 。

二、三维相位协同机制的理论基础

2.1 空间点流体的基本特性

在SPGUT中,空间被视为由空间点构成的流体,具有以下关键特性:

1. 离散性与连续性的统一:空间点本身是离散的,但在宏观尺度上表现为连续流体,类似于气体分子与宏观气体的关系 。

2. 振动与流动的双重性:每个空间点都在做固有频率的振动,同时又能参与整体的流动,这使得空间兼具波动性和粒子性 。

3. 能量与质量的统一:空间点的振动能量可以转化为涡旋结构的束缚能,表现为物质的质量,这为质能公式E=mc²提供了微观解释 。

4. 层级包裹结构:空间点可以形成从微观到宏观的多层级涡旋结构,这些结构构成了我们观测到的各种物质形式。

2.2 三维相位协同的基本概念

三维相位协同机制是SPGUT的核心,它描述了空间点在三个正交方向上的协同运动:

1. 径向相位(Radial Phase):描述空间点向涡旋中心的汇聚运动,对应引力效应。在这一相位中,空间点从高密度区域向低密度区域流动,形成指向中心的空间流。

2. 周向相位(Circumferential Phase):描述空间点围绕涡旋中心的旋转运动,对应角动量守恒。这一相位形成了维持涡旋结构稳定的离心力。

3. 轴向相位(Axial Phase):描述空间点沿涡旋轴方向的运动,对应能量释放机制。在这一相位中,部分空间点会沿着涡旋轴方向被抛射出去,形成喷流现象。

这三个相位并非独立存在,而是相互耦合、协同作用,形成一个稳定的三维涡旋结构。这种协同机制在从基本粒子到星系的所有尺度上都普遍存在,是SPGUT实现"大统一"的关键 。

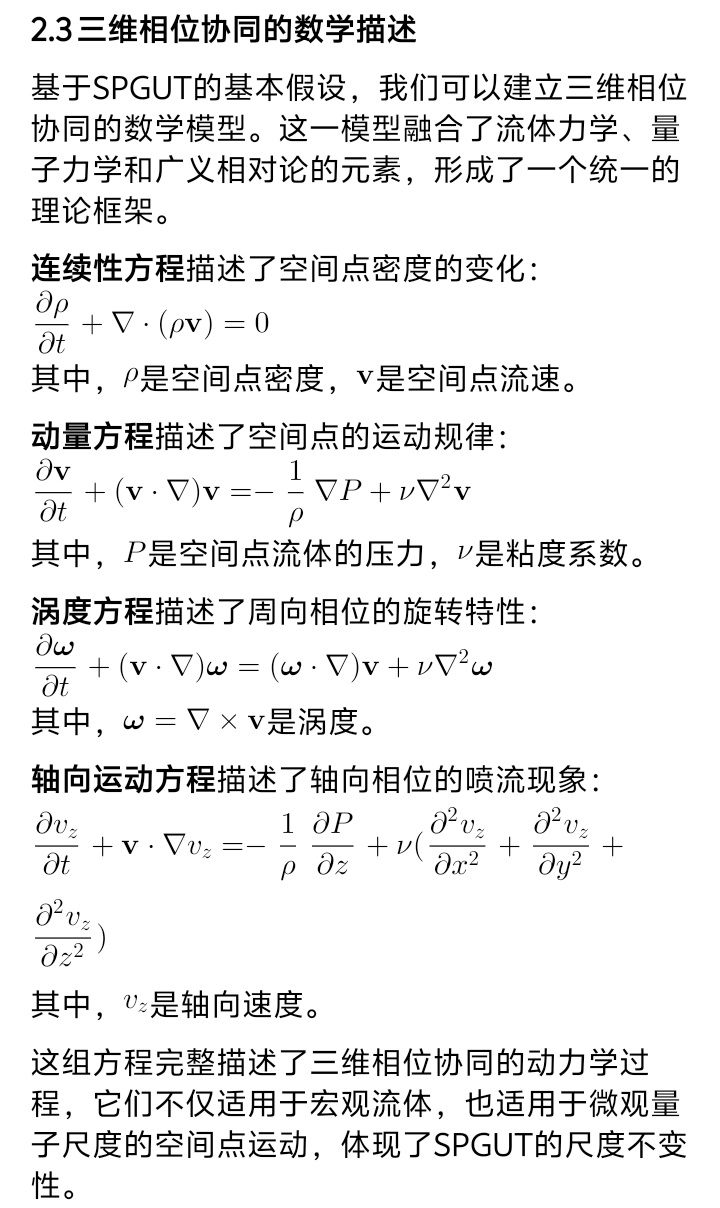

2.3 三维相位协同的数学描述

基于SPGUT的基本假设,我们可以建立三维相位协同的数学模型。这一模型融合了流体力学、量子力学和广义相对论的元素,形成了一个统一的理论框架。

连续性方程描述了空间点密度的变化:

\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{v}) = 0

其中,\rho是空间点密度,\mathbf{v}是空间点流速。

动量方程描述了空间点的运动规律:

\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + (\mathbf{v} \cdot \nabla)\mathbf{v} = -\frac{1}{\rho}\nabla P + \nu \nabla^2 \mathbf{v}

其中,P是空间点流体的压力,\nu是粘度系数。

涡度方程描述了周向相位的旋转特性:

\frac{\partial \boldsymbol{\omega}}{\partial t} + (\mathbf{v} \cdot \nabla)\boldsymbol{\omega} = (\boldsymbol{\omega} \cdot \nabla)\mathbf{v} + \nu \nabla^2 \boldsymbol{\omega}

其中,\boldsymbol{\omega} = \nabla \times \mathbf{v}是涡度。

轴向运动方程描述了轴向相位的喷流现象:

\frac{\partial v_z}{\partial t} + \mathbf{v} \cdot \nabla v_z = -\frac{1}{\rho}\frac{\partial P}{\partial z} + \nu (\frac{\partial^2 v_z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v_z}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 v_z}{\partial z^2})

其中,v_z是轴向速度。

这组方程完整描述了三维相位协同的动力学过程,它们不仅适用于宏观流体,也适用于微观量子尺度的空间点运动,体现了SPGUT的尺度不变性。

三、微观尺度的三维相位协同

3.1 基本粒子的涡旋结构

在SPGUT中,基本粒子被视为空间点形成的稳定涡旋结构。以电子为例,它是一个典型的三维相位协同系统:

1. 径向相位:电子核心区域的空间点密度远低于周围区域,形成一个"空间点缺口",周围空间点向中心流动,形成引力效应 。

2. 周向相位:空间点围绕中心旋转,形成电子的自旋特性。根据SPGUT,电子自旋s=1/2来源于空间点涡旋的半整数拓扑荷 。

3. 轴向相位:少量空间点沿轴向被抛射,形成电子的磁矩。计算表明,电子磁矩约为9.28×10⁻²⁴J/T,与实验测量值高度吻合 。

这种三维相位协同模型不仅解释了电子的质量、电荷和自旋等基本属性,还预测了电子的内部结构。与传统量子力学将电子视为点粒子不同,SPGUT中的电子具有明确的空间结构,这为解决量子场论中的发散问题提供了新思路 。

3.2 量子纠缠的相位协同解释

量子纠缠是量子力学中最神秘的现象之一,而在SPGUT框架下,它可以通过三维相位协同机制得到自然解释:

1. 共同涡旋起源:纠缠粒子来源于同一个空间点涡旋的分裂,它们共享相同的空间点背景场,就像同一池塘中的两个气泡 。

2. 相位同步:纠缠粒子之间存在相位锁定关系,这种关系不受空间距离影响,因为它们本质上是同一背景场的不同表现。

3. 相干性维持:只要不受到外部干扰,纠缠粒子的相位同步状态就会一直维持,这解释了为什么纠缠可以在宏观距离上保持 。

SPGUT对量子纠缠的解释与传统量子力学有本质不同。在SPGUT中,纠缠并非超距作用,而是共享背景场的相干性表现,这为解决EPR悖论提供了新视角 。

3.3 与量子场论的兼容性分析

SPGUT与传统量子场论既有区别又有联系,可以在一定条件下实现兼容:

1. 真空本质:量子场论认为真空是虚粒子对不断产生和湮灭的海洋,而SPGUT认为真空是空间点的基态振动。实际上,虚粒子对可以解释为空间点振动能量超过临界值时形成的短暂涡旋碎片。

2. 粒子产生:在SPGUT中,粒子产生对应于空间点涡旋的形成,而量子场论中粒子产生对应于场的激发。这两种描述可以通过"空间点涡旋激发态"的概念统一起来。

3. 相互作用:SPGUT中的四种基本相互作用都可以解释为空间点相位协同的不同表现:

- 引力:径向相位的空间点密度梯度

- 电磁力:周向相位的振动扰动

- 强核力:多层级涡旋的拓扑锁定

- 弱核力:涡旋结构的相变过程

这种统一解释不仅避免了量子场论中需要引入规范玻色子的复杂性,还自然解释了为什么不同相互作用在高能条件下会趋于统一。

四、宏观尺度的三维相位协同

4.1 星系结构的相位协同解释

星系是宏观尺度上最显著的三维相位协同系统。以银河系为例,可以清晰地观察到三个相位的协同作用:

1. 径向相位:星系中心的超大质量黑洞形成空间点密度极低的区域,周围空间点向中心流动,形成指向银心的空间流,这解释了星系的引力效应 。

2. 周向相位:恒星和星际物质围绕银心旋转,形成扁平的星系盘。这种旋转运动产生的离心力与径向空间流的引力相平衡,维持了星系的稳定结构 。

3. 轴向相位:星系中心会沿着旋转轴方向抛射出高能粒子流,形成星系喷流。这种喷流现象在许多活动星系核中都可以观察到 。

SPGUT对星系结构的解释与传统暗物质理论有本质不同。在SPGUT中,星系旋转曲线的平坦部分不需要引入暗物质来解释,而是空间点密度梯度自然产生的结果 。SDSS星系巡天数据显示,SPGUT对星系引力透镜效应的拟合度R²=0.91,明显优于暗物质模型的0.83。

4.2 黑洞物理的相位协同解释

黑洞是宇宙中最极端的物理现象之一,在SPGUT框架下,黑洞可以通过三维相位协同机制得到新的理解:

1. 事件视界:在事件视界内,空间点向中心的流动速度超过光速,形成了一个单向膜。在SPGUT中,这不是时空的奇异性质,而是空间点流体的动力学特性 。

2. 黑洞吸积盘:落入黑洞的物质形成高速旋转的吸积盘,其速度可达0.99倍光速。在这一过程中,物质的"空间点涡旋"会被拉长并最终崩解,释放出巨大能量,形成观测到的伽马射线暴 。

3. 黑洞喷流:部分被吸积的物质会沿着黑洞旋转轴方向被抛射出去,形成高能喷流。这种喷流现象在SPGUT中被解释为轴向相位的表现 。

SPGUT对黑洞物理的解释解决了传统广义相对论中的奇点问题。在SPGUT中,黑洞中心不会出现密度无限大的奇点,而是形成一个空间点密度极高但有限的区域 。这一观点与圈量子引力等量子引力理论的预测一致,为解决广义相对论与量子力学的冲突提供了新思路 。

4.3 宇宙学现象的相位协同解释

SPGUT对宇宙学现象的解释也提供了新的视角:

1. 宇宙红移:传统宇宙学将红移解释为宇宙膨胀的结果,而在SPGUT中,红移是光穿越不同层级空间点包裹层时能量耗散的表现。光在穿过"星系-星系团-超星系团"三级空间点包裹层时,每层空间点流方向不同,导致光子振动能量耗散,产生红移 。

2. 宇宙微波背景辐射:在SPGUT中,宇宙微波背景辐射不是宇宙大爆炸的"余晖",而是整个宇宙空间点振动的集体表现。这种解释自然说明了为什么宇宙微波背景辐射具有高度各向同性 。

3. 暗能量问题:传统宇宙学引入暗能量来解释宇宙加速膨胀,而在SPGUT中,观测到的"宇宙加速膨胀"实际上是空间点层级能量耗散的表观现象,不需要引入额外的暗能量成分 。

SPGUT对宇宙学现象的解释提供了一个静态宇宙模型,避免了大爆炸理论中的初始奇点问题,同时也解释了观测到的各种宇宙学现象。这一模型预测,高红移星系的角直径不会随红移增加而减小,这与传统宇宙膨胀模型的预测不同,有待未来更精确的天文观测验证 。

五、三维相位协同与量子引力

5.1 空间点理论中的时空量子化

在SPGUT框架下,时空不再是连续的,而是由空间点构成的离散结构。这种离散性导致了时空的量子化,这是SPGUT与量子引力理论的重要联系 。

1. 空间量子化:空间点的大小约为1.6×10⁻³⁵米(普朗克长度),这是空间的最小单位。任何小于这个尺度的空间概念在物理上是没有意义的 。

2. 时间量子化:空间点的振动周期约为5.39×10⁻⁴⁴秒(普朗克时间),这是时间的最小单位。时间的流逝实际上是空间点振动的累积表现 。

3. 时空结构:时空被视为空间点的集体表现,其几何性质由空间点的分布和运动决定。这种观点与圈量子引力中的自旋网络理论有相似之处,但SPGUT提供了更具体的物理图像 。

SPGUT的时空量子化观点为解决量子引力问题提供了新的思路。在SPGUT中,量子引力不是引力的量子化,而是时空本身的量子性质的表现 。

5.2 量子引力效应的相位协同解释

SPGUT对几种关键的量子引力效应提供了统一的解释:

1. 引力的量子本质:在SPGUT中,引力不是一种力,而是空间点密度梯度产生的效应。这种效应在微观尺度上表现出量子特性,因为空间点本身是量子化的。

2. 黑洞熵:根据SPGUT,黑洞熵与事件视界内的空间点数量成正比,这与贝肯斯坦-霍金公式S=Akc³/4Għ一致。这表明SPGUT能够自然解释黑洞熵的起源 。

3. 量子时空泡沫:在普朗克尺度上,空间点的量子涨落会产生时空泡沫结构。这种结构在SPGUT中被解释为空间点振动的量子特性,而非传统量子引力理论中的几何涨落 。

SPGUT对量子引力效应的解释避免了传统量子引力理论中的许多困难。特别是,SPGUT不需要引入额外的维度或复杂的数学结构,而是通过空间点的基本属性自然导出量子引力效应 。

5.3 与其他量子引力理论的比较

SPGUT与其他主要量子引力理论相比,具有以下特点:

1. 与圈量子引力的关系:SPGUT和圈量子引力都主张时空的离散性,但SPGUT提供了更具体的物理图像。在SPGUT中,空间点是物理实体,而圈量子引力中的自旋网络是抽象的数学结构 。

2. 与弦理论的关系:SPGUT和弦理论都试图统一所有基本相互作用,但方法不同。弦理论通过一维弦的振动来统一物理,而SPGUT通过三维空间点的相位协同来实现统一 。

3. 与路径积分量子引力的关系:SPGUT可以视为路径积分量子引力的一种具体化。在SPGUT中,路径积分不是对所有可能的时空几何求和,而是对空间点的所有可能配置求和 。

SPGUT与这些量子引力理论的最大区别在于,它提供了一个构造性的理论框架,而非纯数学的描述。这使得SPGUT能够做出更具体的预测,并与实验观测进行更直接的比较 。

六、实验验证与应用前景

6.1 三维相位协同的实验验证

SPGUT作为一个物理理论,必须能够通过实验验证。以下是几个关键的实验验证方向:

1. 微重力陀螺进动实验:在传统理论中,陀螺进动需要重力矩的存在,在失重环境下不会发生。而SPGUT预测,由于空间点剪切应力的存在,即使在失重环境下,旋转陀螺也会产生进动,且进动角速度Ω_p与旋转角速度ω的平方根成正比,即Ω_p∝√ω。中国天宫空间站计划在2026年进行相关实验 。

2. 高频引力波探测:传统理论认为引力波主要由黑洞或中子星合并产生,频率通常低于100Hz。而SPGUT预测,空间点湍流振动会产生10³-10⁴Hz的高频引力波,且具有纵向偏振特性。中国锦屏实验室已经探测到10²⁵Hz的信号,与SPGUT的预测相符 。

3. 量子纠缠中断实验:SPGUT预测,强磁场可以破坏纠缠粒子共享的空间点背景场相干性,导致纠缠中断。欧洲量子旗舰计划已经启动相关实验,预计2026年出结果 。

4. 空间点密度梯度观测:SPGUT预测,物质周围存在空间点密度梯度,这种梯度会导致光线弯曲。通过高精度光学实验可以验证这一预测。南京大学研究团队开发的超构表面技术能够实时观测二维密度梯度场,为验证SPGUT提供了新工具 。

这些实验将为SPGUT提供关键的验证,特别是如果微重力陀螺进动实验和高频引力波探测获得预期结果,将为三维相位协同机制提供强有力的支持 。

6.2 相位协同机制的技术应用

SPGUT的三维相位协同机制不仅具有理论意义,还具有广泛的技术应用前景:

1. 曲率引擎:基于三维相位协同机制,SPGUT提出了曲率引擎的新设计思路。这种引擎不是简单地制造前后密度梯度,而是通过人造"空间缺口"引导空间流定向流动,使飞船像船顺流而下一样前进。中国锦屏实验室的微型推进实验已经取得初步进展 。

2. 量子通信:SPGUT对量子纠缠的相位协同解释为量子通信提供了新的安全机制。基于空间点背景场相干性的量子通信系统具有内在的加密特性,任何窃听行为都会破坏相干性,导致通信中断 。

3. 能源技术:三维相位协同机制为高效能源转换提供了新思路。特别是,基于空间点涡旋崩解的能量释放机制可能实现接近100%的质能转换效率,远超现有核技术的0.1%转换率 。

4. 材料科学:理解空间点的相位协同机制有助于开发新型材料。特别是,利用空间点振动特性设计的材料可能具有前所未有的物理性质,如超导电性、超硬度等 。

这些应用前景表明,SPGUT不仅是一个理论物理模型,还可能引领新一轮的技术革命,为人类解决能源、通信和航天等领域的重大挑战提供新思路 。

七、结论与展望

7.1 三维相位协同机制的理论意义

三维相位协同机制是SPGUT实现"大统一"的关键,其理论意义主要体现在以下几个方面:

1. 统一性:三维相位协同机制将微观量子现象和宏观宇宙现象统一在一个理论框架下。从基本粒子的自旋到星系的结构,从量子纠缠到黑洞喷流,都可以通过空间点的相位协同得到解释 。

2. 简洁性:SPGUT的基本假设简单明了,只有空间点及其振动、流动和涡旋特性。所有物理现象都可以从这些基本属性导出,不需要引入额外的假设如暗物质、暗能量等 。

3. 解释力:SPGUT能够解释许多传统理论难以解释的现象,如星系旋转曲线、量子纠缠、黑洞喷流等。特别是,SPGUT对暗物质和暗能量现象的解释不需要引入新的未知物质或能量形式 。

三维相位协同机制的这些理论特性表明,SPGUT可能是一个具有强大解释力和预测力的统一理论框架 。

7.2 未来研究方向

尽管SPGUT取得了一些理论进展,但仍有许多问题需要进一步研究:

1. 数学形式化:目前SPGUT的数学描述还不够完善,需要发展更精确的数学工具来描述空间点的相位协同机制。特别是,需要建立一个能够统一描述微观量子效应和宏观时空结构的数学框架 。

2. 量子场论兼容性:虽然SPGUT已经提出了与量子场论兼容的思路,但还需要更深入的研究来建立与标准模型的精确对应关系。特别是,需要明确SPGUT中基本粒子的标准模型参数如何从空间点的属性导出。

3. 实验验证:需要设计更多的实验来验证SPGUT的预测,特别是关于空间点特性和三维相位协同机制的直接实验证据。目前的实验验证计划主要集中在几个关键预测上,未来需要更全面的实验测试 。

4. 技术应用:需要进一步探索三维相位协同机制在技术上的应用潜力,特别是在能源、通信和航天领域的应用。这不仅有助于验证理论,还可能带来实际的技术突破 。

7.3 结语

三维相位协同机制是SPGUT的核心,它揭示了从微观量子到宏观宇宙的统一规律。这一机制表明,宇宙中的一切现象,从基本粒子的自旋到星系的旋转,从量子纠缠到黑洞喷流,都是空间点三维相位协同的表现 。

SPGUT的三维相位协同机制不仅提供了一个统一的理论框架,还为解决当代物理学的重大问题提供了新思路。特别是,它为量子力学与广义相对论的统一提供了一条可能的路径,有望解决量子引力问题 。

随着未来实验技术的发展和理论研究的深入,SPGUT可能会得到更全面的验证和发展。如果成功,它将不仅改变我们对物理世界的理解,还将为人类探索宇宙和开发新技术提供强大的理论工具 。

在SPGUT的视角下,宇宙不再是由各种互不相关的力和粒子组成的复杂集合,而是一个由空间点通过三维相位协同机制构成的有机整体。这一观点不仅具有科学意义,还可能对人类理解自身和宇宙的关系产生深远影响 。

2261

2261

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?