名词解释:

泛大陆:大陆在古生代晚期曾连接成一体,称联合古大陆或泛大陆,围绕古大陆的广阔的海洋称泛大洋;

化石磁性:岩石形成时获得的极性与当时地球磁场一致的磁性;

海底磁异常条带:海底采集到的地磁数据显示出的正负磁异常对称结构,大致平行洋中脊轴线延伸,正反向异常相间排列并对称分布于大洋中脊两侧,在遇到海底断裂带时被整体错开;

转换断层:两个板块沿边界互相水平错动,两侧板块不发生褶皱、增生或消亡;

贝尼奥夫带:沿俯冲带倾斜的震源带;

简答题:

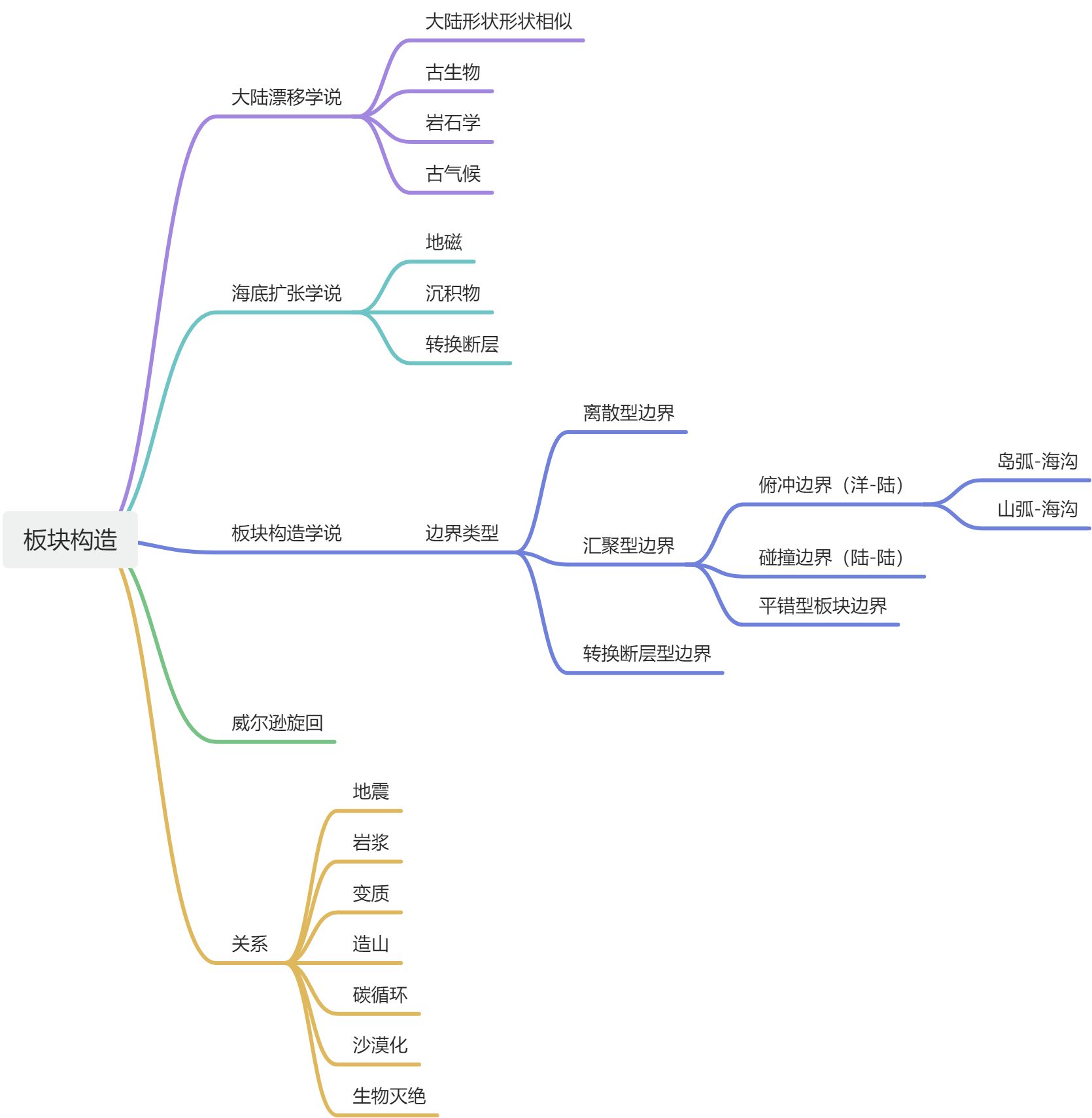

大陆漂移学说主要证据:

大陆在古生代晚期曾连接成一体,称联合古大陆或泛大陆,围绕古大陆的广阔的海洋称泛大洋。后来由于某种原因,从中生代开始,泛大陆逐渐破裂、分离、漂移,最终形成现在的陆洋分布格局。证据:a) 大陆形状相似,如非洲与美洲的可拼性;b) 古生物证据,如舌羊齿(蕨类)曾生活在二叠至三叠纪时期澳大利亚、印度、南美洲、非洲和南极洲;c) 古气候证据,3亿年前的晚古生代冰川的存在于南美东缘、非洲中部和南部、澳洲南部及印度、南极均有冰川遗迹,将这些大陆拼合起来后才能得到流向从陆地中心向外侧流动的满意解释;d) 地质构造证据;北大西洋两岸的许多褶皱山系、地层和构造能够彼此衔接。

海底扩张学说主要证据:

提出的背景:古地磁的应用和磁极倒转;20世纪60年代初,借助于丰富的海底调查资料和古地磁证据,迪茨和赫斯几乎同时提出了海底扩张学说;

内容:岩石圈在洋中脊处裂开,地幔中炽热熔融的岩浆喷出并凝固形成新的岩石圈,这些新形成的岩石圈把先形成的岩石圈向两侧推开,从而导致大洋海底不断扩张。岩石圈到达大陆边缘的海沟处后,会沿着消减带向下俯冲重新消亡在地幔内;

证据:A. 洋中脊两侧磁条带对称;B.沉积物由洋中脊向两则从无到有,厚度从小到大。大洋地壳最老年龄为1.6亿年,位于大洋的两侧。且沿大洋中脊呈现对称分布; C. 转换断层的发现,切穿洋中脊的一种大规模的平移断层;

转换断层与平移断层的区别:转换断层两侧的洋脊之间的相对距离基本不变;如果断层错断的洋中脊的扩张速率相同则,该区段之外的断层无相对位移;

板块构造学说基本思想:

a. 固体地球由上覆刚性的岩石圈和下伏塑性的软流圈所组成。b. 刚性岩石圈可分大小不等的板块,漂浮在软流圈上作大规模的运动,驱动力来自地幔物质的对流。c. 板块内部相对稳定,边界则活动,是岩浆、地震、构造活动及变质作用的主要场所。d. 板块运动以水平运动为主,位移可达几千公里;

板块边界类型:

a) 离散型板块边界;b)汇聚型板块边界;c) 转换型边界;

离散型板块边界:两侧板块沿着相反的方向运动,地幔对流物质不断沿边界涌出并添加到两次板块边缘上。形成新的岩石圈。大洋中脊和大陆裂谷都属于本类型板块边界;

汇聚型板块边界:边界两侧板块做相对运动,发生挤压、对冲和碰撞,包括俯冲边界(大洋与大陆板块)和碰撞边界(大陆与大陆板块)。岩石圈消减;

转换断层型边界:两个板块沿边界互相剪切。不形成新的岩石圈,原来的岩石圈也不会消减。主要是大洋中的转换断层,大陆上也有,如圣安德烈斯断裂;

威尔逊旋回:

将岩石圈从大陆破裂、裂谷出现到洋盆形成,再从洋盆俯冲、缩小到闭合的完整过程,划分为六个阶段(期)———威尔逊旋回。

胚胎期:大陆裂谷,如东非裂谷

幼年期:出现洋中脊和狭窄洋盆,如红海、亚丁湾

成年期:出现大型成熟洋盆,如大西洋;衰退期:洋盆开始收缩,洋壳向大陆下俯冲,如太平洋;

残余期:洋脊扩张减弱,两侧大陆逼近,仅存残留海盆,如地中海;

消亡期:海域完全消失,两侧大陆直接碰撞拼合,形成高峻山系,如阿尔卑斯-喜马拉雅山脉;

1227

1227

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?