目录

【背景知识】

NPN型三极管,由三块半导体构成,其中两块N型和一块P型半导体组成,P型半导体在中间,两块N型半导体在两侧。PNP型三极管,是由两块P型半导体中间夹着一块N型半导体所组成的三极管,所以称为PNP型三极管。也可以描述成,电流从发射极E流入的三极管。三极管最主要的功能就是电流放大和开关作用。

三极管最基本的作用就是放大作用,它可以把微弱的电信号变成一定强度的信号,当然这种转换仍然遵循能量守恒定律,它只是把电源的能量转换成信号的能量。三极管有个重要参数就是电流放大系数β。

当三极管的基极上加一个微小的电流时,在集电极上可以得到一个是注入电流β倍的电流,即集电极电流。集电极电流随基极电流的变化而变化,并且基极电流很小的变化就可以引起集电极电流很大的变化,这就是三极管的放大作用。

蜂鸣器是一种一体化结构的电子讯响器,采用直流电压供电,广泛用于计算机、打印机、复印机、报警器、电子玩具、汽车电子设备、电话机、定时器等电子产品中作为发声器件。蜂鸣器主要分为压电式蜂鸣器和电磁式蜂鸣器两种类型。蜂鸣器在电路中用字母“H”或“HA”表示。

【电路图】

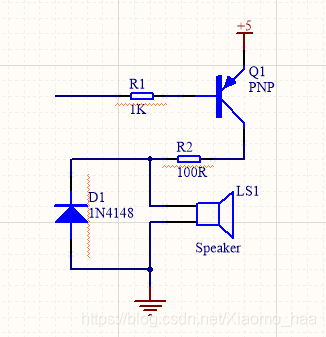

使用PNP型三极管驱动蜂鸣器的电路图如下图所示:

R2为限流电阻,D1二极管称为续流二极管。

蜂鸣器是感性器件,当三极管导通给蜂鸣器供电时,就会有导通电流流过蜂鸣器。电感的一个特点就是电流不能突变,导通时电流是逐渐增大的,这点没问题,但是当关断时,经“电源-三极管-蜂鸣器-地”这条回路就截断了,过不了任何电流,储存的电流经D1和蜂鸣器自身的环路来消耗掉,避免了关断时由于电感电流造成的反向冲击,接续关断时的电流。

使用NPN型三极管驱动蜂鸣器的电路图如下图所示:

在使用NPN型三极管驱动蜂鸣器时,不能将蜂鸣器接到发射极,如果串接在发射级上,蜂鸣器会产生负反馈,这有可能会导致三极管不能进入饱和导通状态,影响蜂鸣器正常鸣响。

在上图中,R1和R3起限流作用,R2起下拉作用,如此可以提高三极管的关断速度。工作中三极管是处于截止状态或饱和导通状态,即管子的非线性应用。

在电路关断之后,三极管be段端电压由0.7V缓慢下降,三极管没有完全关断,且处较长时间放大状态,会损坏三极管,所以需要加一个下拉电阻R2。

若是R2的阻值过大,会导致Vbe太大,也会损坏三极管。若是R2的值应该是刚好使三极管导通状态,电阻过小,会导致整体电路损耗加大。

2966

2966

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?