有机化学发展到今天,有成千上万个各类化学反应被发现,但为人们所熟知和使用的有300个左右。其中许多经典的反应被冠以人名,以表彰和纪念首次发现该反应和研究该反应的化学家们。目前人名反应的个数已经达到上千个,其中,以华人科学家命名的反应却不多见。但相信不久的将来,在有机人名反应中,我们将看到越来越多中国化学家的名字。下面就为大家简单介绍一下有机人名反应中的中国化学家!

Wolff–Kishner-黄鸣龙还原反应

1946年,黄鸣龙基于Wolff-Kishner反应的基础上进行了改进,开发出了一种有机还原反应。这个反应以中国人名字命名,是第一个以中国人名字命名的有机反应,因此为人所知。该有机还原反应能够将羰基化合物在高沸点溶剂(如一缩二乙二醇)中与肼和氢氧化钾一起加热反应,从而将羰基还原为亚甲基。

黄鸣龙改进后的反应不需要封管,而是在常压下进行,先将反应物与氢氧化钠、肼和高沸点醇类的水溶液混合加热生成腙后,将水和过量的肼蒸出,升温回流数小时后即可完成反应。相比于Wolff-Kishner反应,黄鸣龙改进后的还原反应操作更加简单,反应条件也更加宽松,因此原料价格降低,产率提高,能够在工业上进行大规模生产,并在国际上被广泛应用。

史一安不对称环氧化

史一安教授曾担任中国科学院化学研究所化学生物学研究中心主任、中国科学院分子识别与功能重点实验室主任、中国科学院化学研究所学术委员会副主任等职务。他在Chem. Rev.、Acc. Chem. Res.、PNAS、J. Am. Chem. Soc.、Angew. Chem. Int. Ed.等重要期刊上发表了100多篇论文,被引用5000余次,获得了多项重要学术奖励和荣誉。

在果糖衍生的手性酮催化下,反式二取代的烯烃或三取代的烯烃利用Oxone作为氧化剂进行不对称环氧化反应。该反应的一个显著特点是利用了有机催化剂。该反应最初由著名化学家史一安教授报道,因此被称为史氏不对称环氧化反应(Shi asymmetric epoxidation)。该反应是目前以中国人命名的有机反应中影响力和认可度最高的反应之一。

张绪穆烯炔环异构化反应

在铑催化剂的催化下,1,6-烯炔类化合物可以高区域选择性地进行不对称环化异构化反应,生成五元杂环化合物。该反应可以方便地实现烯烃和炔烃分子内的不对称环化,高效地构筑一系列五元杂环化合物,在生物活性分子以及药物分子的合成中具有重要的应用。2000年,张绪穆的课题组报道了首例手性铑催化剂催化的1,6-烯炔类化合物不对称环化异构化反应。该反应体系中的催化剂是由中性的铑催化剂[Rh(COD)Cl]2与手性配体经银盐活化后制得。

2014年3月,张绪穆教授的研究成果“烯炔的环异构化反应”被冠以“张”姓,名为“Zhang enyne cycloisomerization”。该成果已被国际化学权威著作Name Reactions收录,成为为数不多的以中国人名命名的人名反应之一。该反应具有广泛的适用性和实用性,利用该反应可以方便地实现烯烃和炔烃分子内的不对称环化,高效地构筑了一些列五元杂环化合物,在生物活性分子以及药物分子的合成中具有重要的应用。例如,世界著名的有机化学家K. C. Nicolaou教授就利用张绪穆教授发展的人名反应实现了几种复杂活性分子的全合成。

Roskamp-Feng反应

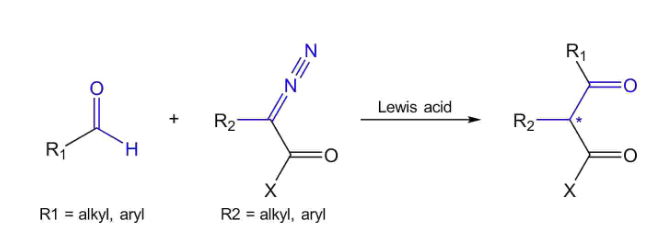

1989年,Roskamp首次报道了利用氯化亚锡催化乙基重氮乙酸乙酯和醛反应制备β-酮酯的反应【J. Org. Chem., 1989, 54, 3258】。随着时间的推移,经过20多年的发展,各种路易斯酸(如Sc(OTf)3,BF3,GeCl2)都可以用于此反应。2011年,四川大学化学学院的冯小明教授以手性氮氧–Sc(OTf)3络合物催化剂实现了首例催化不对称Roskamp反应。

他设计合成的具柔性直链烷基链接的C2对称双氮氧酰胺化合物是一类新型的全能型“优势手性配体”。在路易斯酸和手性配体的催化下,重氮乙酸乙酯和醛伴随着氢的迁移和N2的离去,生成手性β-酮酯。这个反应被称为Roskamp-Feng反应,并被收录于Elsevier公司2011年出版的《Organic Syntheses Based on Name Reactions》(第三版)中,同时也是首个中国科学家在中国本土所做的工作被冠以中国人名的反应。

陆熙炎环化反应

陆熙炎是中国著名有机化学家,1991年当选为中国科学院院士。该反应是陆院士在1995年发展的一种环化反应,它是联烯与烯烃在有机膦的催化下,通过[3+2]环化得到五元环化合物的反应。1988年,陆熙炎院士小组首先报道了一个钌(II)催化下炔酮异构化为共轭二烯酮的反应,反应生成的产物为E,E 构型。其后Trost小组(钯催化)和Inoue小组(钌催化)也分别报道了此类反应。

陆熙炎小组在后续研究中发现,铱(III)【IrH3(i-Pr3)2】催化性能更好。另外加入催化量的叔膦,可以将反应温度降低至35℃。利用铱-三丁基膦作为催化剂,陆熙炎小组在80℃下实现了炔酸酯的异构化反应。另外单独的三烷基膦或三芳基膦可以催化此反应【J. Am. Chem. Soc., 1992, 114 (20), pp 7933–7935】。2006年,Gregory C. Fu教授发表在《Angew. Chem. Int. Ed.》的一项研究中使用了该反应,并提出叫做Lu's [3+2]环化反应。

展望未来,我们期待更多的创新反应被发现,更多的合成难题被攻克,有更多的中国学者发表原创性的化学研究。在此,我们向所有在这一领域做出贡献的科学家致敬,并期待未来有更多的中国科学家在有机化学的舞台上绽放光彩。

图片、文章来源:中国科学院、中国科学院上海有机化学研究所、中国科学报、百度百科、摩熵化学等,如有侵权,联系删除。

5392

5392

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?