1、锂电池的电性能包括哪些??

2、符合国标的锂电池充电制式?有两种

为什么是0.01ca时结束呢???

其实是国标GB/T18287-2000所规定,也符合普遍认知的20ma结束。不管电池容量多大,结束电流都是20ma.

所对应的两种充电方法:

常规方法:

脉冲充电方法:

两种方法对比:

3、影响充电容量的参数是什么?

充电电流倍率越大,充电容量占总容量的比例越小,如下图:

多大的充电电流算合适呢???

理论上越小的充电电流,对电池越有好处。国标规定的低倍率充电是0.2C.国家鉴定部门鉴定电池容量是以1C高倍率充电,以0.2C低倍率放电。以时间计算出容量值,试验5次,1次达到标称容量就可以了。

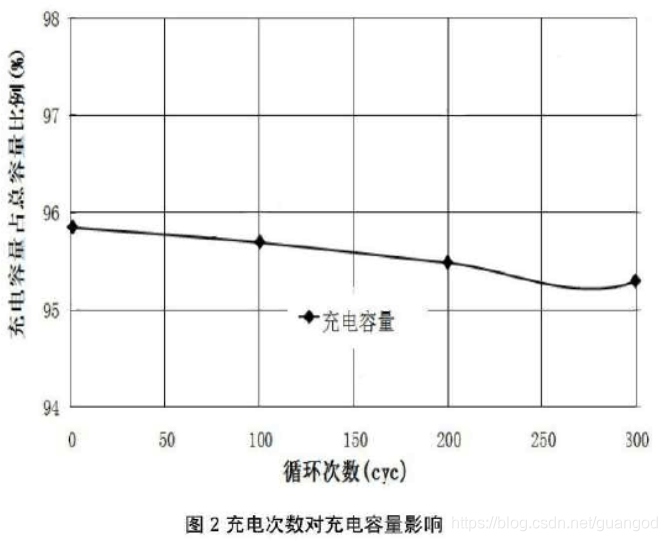

充电次数越多,充电容量占总容量的比例越小,如下图:

还有个问题,电池寿命次数是如何定义的呢?

电池经过N次1C的充电,1C的放电,容量下降到70%,此时N就是寿命。国标规定,寿命不得小于300次

充电温度越低,充电容量占总容量的比例越小,如下图:

4、充电效率的衡量标准??

充电Ah效率指电池在单次充放电过程中,放出电量与充入电量之比。放电倍率、温度等因素对放电容量影响很大,因此,放电容量最大化是衡量Ah效率的前提。

充电wh效率指电池在单次充放电过程中,放出能量与充入能量之比。充电温度、电池状态、电流应力、电流和过电势损的同步性都会产生影响。

5、充电时间的影响因素?

对于同一容量的电池,充电过程中分段电流越大,作用时间越长,充电时间越短。

6、充电电池寿命影响因素?

温度:

应力:所以在实际进行锂电池项目时需要考虑过压情况对电池寿命的影响,实际参考电路详见《扩展》

SOC区间:

7、电压和容量的关系??

| 容量百分比% | 电池电压 V |

| 100 | 4.2 |

| 90 | 4.08 |

| 80 | 4 |

| 70 | 3.93 |

| 60 | 3.87 |

| 50 | 3.82 |

| 40 | 3.79 |

| 30 | 3.77 |

| 20 | 3.73 |

| 15 | 3.7 |

| 10 | 3.68 |

| 5 | 3.5 |

| 0 | 2.5 |

一般电子产品不会对新电池的电压对容量关系进行均分,取75%-50%-25%-0%这样进行电压划分. 因为要考虑到电池使用一段时间(比如1年)后, 其放电平台会降低,上述的比例肯定会失调.而是考虑多一点点这方面的余量.以新电池的60%-40%-20%-5%这样的比例进行设计.即

4.20V~3.90V满格

3.90V~3.80V三格

3.80V~3.72V两格

3.72V~3.65V一格

3.65以下,低电压告警。

虽然在使用新电池时, 第一格会待机比较长的时间, 最后一格待机比较短. 但是当这个电池使用个一年半载后, 其容量分布就比较接近均分的情况.

8、监测电池容量的两种思想或方法?

(1)电流积分(current integration)为基础;

前者依据一种稳健的思想,即如果对所有电池的充、放电流进行积分,就可以得出剩余电量的大小。当电池刚充好电并且已知是完全充电时,使用电流积分方法效果非常好。这种方法被成功地运用于当今众多的电池电量监测过程中。

但是该方法有其自身的弱点,特别是在电池长期不工作的使用模式下。如果电池在充电后几天都未使用,或者几个充、放电周期都没有充满电,那么由内部化学反应引起的自放电现象就会变得非常明显。目前尚无方法可以测量自放电,所以必须使用一个预定义的方程式对其进行校正。不同的电池模型有不同的自放电速度,这取决于充电状(SOC)、温度以及电池的充放电循环历史等因素。创建自放电的精确模型需要花费相当长的时间进行数据搜集,即便这样仍不能保证结果的准确性。 该方法还存在另外一个问题,那就是只有在完全充电后立即完全放电,才能够更新总电量值。如果在电池寿命期内进行完全放电的次数很少,那么在电量监测计更新实际电量值以前,电池的真实容量可能已经开始大幅下降。这会导致监测计在这些周期内对可用电量做出过高估计。即使电池电量在给定温度和放电速度下进行了最新的更新,可用电量仍然会随放电速度以及温度的改变而发生变化。

(2)以电压测量为基础。

以电压为基础的方法属于最早应用的方法之一,它仅需测量电池两级间的电压。该方法基于电池电压和剩余电量之间存在的某种已知关系。它看似直接,但却存在难点:在测量期间,只有在不施加任何负载的情况下,才存在这种电池电压与电量之间的简单关联。当施加负载时(这种情况发生在用户对电量感兴趣的多数情况下),电池电压就会因为电池内部阻抗所引起的压降而产生失真。此外,即使去掉了负载,发生在电池内部的张持过程(relaxation processe)也会在数小时内造成电压的连续变化,实际的充电过程中,温度、放电速率以及电池老化等众多因素都会影响充电状态。

扩展:

本文详细介绍了锂电池的主要电性能指标,包括充电制式、充电效率、充电时间及电池寿命等关键参数的影响因素。同时探讨了电池容量监测的两种基本方法,并分析了不同条件下电池电压与容量的关系。

本文详细介绍了锂电池的主要电性能指标,包括充电制式、充电效率、充电时间及电池寿命等关键参数的影响因素。同时探讨了电池容量监测的两种基本方法,并分析了不同条件下电池电压与容量的关系。

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?