作者|夏虫(题图:国庆穿越323航拍图) 公号,夏虫悟冰

“ 有人说,七分天注定,三分靠打拼。一开始刚毕业的时候,我也总以为人定能胜天,后面工作多年时候,猛然发现,有时候其实选择比努力更重要。但最终却又发现,如果很多时候没得选的时候,或许多准备准备,努力努力,好像不知不觉选择的空间有了一些似得。”

不做建议,只是回顾下自己的一些经历吧,分享一些想法,也坚定和时不时的提醒自己,每个阶段都需要去思考一下,下一步在哪,然后自己需要提前做些什么。

自己的路,终究还是需要自己去走的,别人替代不了。

01

—

互联网的余晖

这两年经济环境确实不好,不聊远的,聊点近的。国内各种赛道,除了大模型相关的还有一点点“活路”,其他很多业务其实多少都在收缩。

以海出赛道为例,虽然不能说什么蓝海,但是相对于很多国内业务,也算是新的以及还有潜力空间的领域了。进入一年半,手里也有前后端技术、测试、算法大数据、以及产品等整个产技团队的团队组织。

但是在新的时间阶段里,其实HC都挺难申请的,搞得不同小组一度以实习生“续命”,这或许也是整个经济大环境中的一个小小的体现吧。

整个大环境确实不好的。

2022年末尾的时候,其实在那个时候,已经到了疫情尾声阶段,在实体行业已经被干的不要不要的,互联网在那几年里,算是影响最小的行业了。但当疫情到了尾声的时候,泥沙俱下的时候,互联网也逃脱不了逐步走向下滑的命运。

所以2022年末尾的时候,写了《互联网的落日余晖》。互联网人这两三年,确实过的不算如意,说他是余晖,或许并没有太多的毛病。

今年年中的时候,我又写了《这真的是一个魔幻的世界--2024网约车司机访谈录》,聊一聊,行业“下水道”的现状与未来。

七月份的时候,写了《从会自动驾驶萝卜的话题聊起--科技向前,兼顾向后》,本质上是聊“下水道”话题的延续吧,只不过聊到了科技行业的关联。

这两天,关于“自愿”延迟退-休的话题,想必已经攻占了每个人的朋友圈。

如图调侃的那样,但实际上除了公共机构,大部分私营企业是不会让你有机会在“2065年”开早会的,因为你马上要到35岁了,哪还等得了40年。

这个时代已经是出于供大于求的状态,这都已经不是互联网的落日余晖,而是更大范围的,网约车和外卖行业已经容不下即将35的你。

世界毕竟还要运行下去,所以不是没有了机会,而是机会比以往少了而已。而35的话题,还是边界突破的问题,本质上是作为一个普通的“码农”,其性价比比不上已经毕业了两三年的大学生了而已。

所以,核心在于“不普通”,或者更具体的说如何让自己的职业进行突破。而突破,有时候是一个机遇。

或许,有些人总是在等,等上天给他一个机会,但往往很多时候,其实当机遇出现的时候,其实结局也随之注定了。

02

—

我的职业之路

我一直觉得,一个人能持续的成长,一定是在他的人生过程中,不断将他不擅长的东西变得擅长,然后不断的拓展他的边界,然后他的上限自然而然的就不断拔高了。

而这就是所谓的突破。

所以,能不能提升再说,但他要知道自己擅长什么,不擅长什么,然后需要弥补什么,渴望获得什么。

我是谁,我在哪里,我要去哪里。在这年头,这个问题不再是一个哲学问题,而是一个生存问题。

聊一聊我的职业之路,也或许能进一步帮自己在下一个年度或者阶段来临之时,帮助自己找到下一步的目标。

12年那会儿,初生牛犊是真的不怕虎,愣头杀到了繁华如烟的北京。其实那会儿是没有职业目标的,白纸一张,还带着“象牙塔式”的迷茫,其实也不需要。

年轻的我们,哪里知道世道的“险恶”。

所以,前几年其实过的还是相对悠哉的,“规格严格,功夫到家”加身,实习期愣是一个人把公司的NAS产品的启动介入模块逻辑给写了。

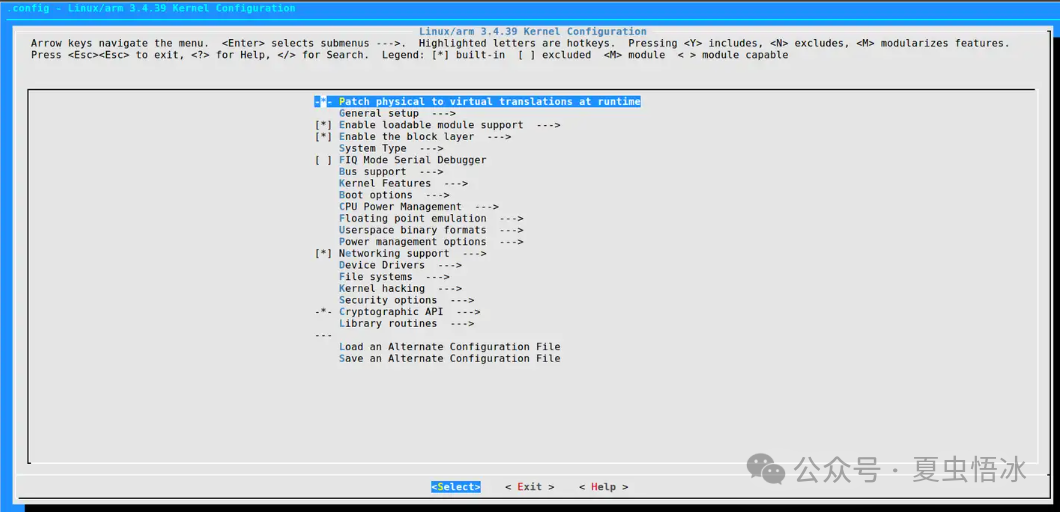

额,就是类似这种的,好像用Shell脚本的Ncurses库(比如我们win机子启动,需要安全模式介入的那种类似场景),现在看是一个很古老的东西。

但确实实打实一个人捉摸着(那会儿公司第一次,开发类似的异常-断网,插鼠标键盘的类似于安全模式的介入干预模块,公司里没人会),把事给搞定了,后面这个功能模块正式植入到了NAS存储产品逻辑中了。

正式入职,刚好公司启动了大数据存储产品线,其实那会儿写常规的代码感觉没啥意思,固定的模式逻辑,业务逻辑。所以,感觉这又是新的东西,赶忙主动加入进去。总之,第一份工作,充满了机缘和巧合,更重要的其实是学校带出来的一些习惯。

机缘巧合,走上了大数据以及数据挖掘相关的纵向道路。工作习惯上养成了严谨的代码风格,以及做事认真的态度吧。

第二份工作的切换,其实也没有太大的职业目标。感觉公司变化很慢这是次要因素,然后这个岗位是个数据挖掘岗位(其实在那会儿也是个稀奇玩意儿岗位,并非很主流),而且需要有大数据底子的人。然后主要因素其实是另一个同期入职的山大小伙,不到一年跳槽去了新浪,薪酬涨到了一万多,很是不忿,感觉自己卖也能卖这个价。

去了CSDN之后,确实相对来说是互联网行业的风格,用的东西相对“开源”和潮流一些,最重要的是遇到了职业道路上的大拿导师--祝威廉,更是一个技术极客(现在是Kyligence技术合伙人)。

这个时期真的是个人技术快速成长的高速时期,分成两个阶段,两个原因。

前面阶段是有技术大佬真心实意(真的很感激)的带着,并且经历了CSDN转型的时期(意味着很多事,很多挑战)。那个时期完成了CSDN互联网数据化和搜推体系的大重构,亲自参与了他里头的智能EDM体系,和站点推荐系统的搭建,以及搜索的重构。

后面阶段,是威廉几个技术大佬齐齐走了(包括当时的大数据部的leader),剩下我一个算是半个元老了。整个大数据部高度重组了,新老的老大不算互联网体系出身,来的新同事大部分也不是大数据或者数据挖掘方向的。

所以,我这种工作了不到3年的小伙,赶鸭子上架,成了很多项目的技术骨干,甚至带着好些个工作了六七年、七八年经验的老鸟干活。也算是一个新的挑战吧。

所以,前两份工作来看,其实机缘巧合的因素是很大的,虽然自己的思路很重要,但很多时候你的技能是不够的,经验也是不足的,所以很多时候如果运气好就是被迫成长,运气不好就是随波逐流。

对于我来说,第二份工作其实很重要,遇到了对的人(威廉还有边上几个确实淳朴技术实力又强大,关键还愿意跟你分享的人,也是有自己想法的人),遇到了对的事(公司大幅做互联网化转型,启动了很多对口的重点项目,自己能亲自参与其中),当然还有后半段让我这种半吊子体验了大半年技术owner的经历。

有了事,剩下就看自己的了,比如有没有抓住这种机会去成长。第二份工作,不单纯让我技术领域有一些大的飞跃,其实在思考和判断上其实也是有了新的变化的--让我能够去独立思考和判断了。

为什么会考虑要走,一方面是确实团队内技术大佬都走了,在自己摸索了大半年之后,在独立思考、技术owner维度也成长很多,但毕竟前路无人了。

从职业通路的角度来说,虽然技术领域问题不大(自认为的 哈哈),但是团队老大带来了太多老公司的人,并且资历都在那,他们缺的是对项目的熟悉,对于大数据和挖掘领域的技术领域的熟悉度,但这些只是需要时间而已,所以留给我自己的路子其实是不宽的(独立思考的重要性)。

再叠加了一些家庭因素,以及长期对于北京的不看好,就考虑南下了。

第三份工作,其实也考虑很多,最终加入了一家创业公司,三年时间,陪他从A轮融资到了腾迅红杉的D轮,最后离开了。

其实不后悔,如果说CSDN遇到了对的人,提升了我的技术高度,并且让我养成了有独立思考的习惯。那么这份工作,严格来说才是职业道路成长最大的一个。技术思考,带领团队,考虑与其他团队的协作,思考业务并且参与到业务决策中,如何提升业务,抗压能力,排兵布阵的能力等等。

其实,这些东西真的是需要一个创业团队,或者创业公司才能经历的。也或者是我天生适合这种节奏,喜欢做一些挑战。而我的选择其实很明确,因为自己喜欢,自己也适应,而自己也需要下一步的这种挑战和学习。

从事的角度来说,没成(但走的时候 算是公司最巅峰的时候,只是感觉公司没有那种创业感了,团队之间不那么纯粹了,有点疲惫了),公司300多号人,做的还是当时很前沿的社交电商(现在多火呀)。但对于我个人来说,目标达成了,得到了最快综合成长的3年。

走的时候团队小20人的一个大数据算法的混合团队,可惜了,后面陆陆续续散了各奔东西。团队都是我一手拉扯起来的,出身可能说并没有太好,但能力和工作习惯都是杠杠的,很大一部分人都有独立思考和职业规划的能力。好在于,后面去处都还好。

而我自己,下一份工作选择了绿厂互联网BG,做最核心的商业。选择的逻辑很简单,钱还行(始终都是要追求的),厂子不小,业务是离钱最近的商业化业务,也处于业务快速上升的阶段时期--有事做。

最关键的是我需要一个大流量场景的职业经历,去接触下日均分发量上十亿的场景是一个什么样的场景,补齐下我职业的短板。

4年时间里,也算带着一些人,完成了绿厂广告投放体系的定向逻辑的落地,完成了广告画像体系的搭建,完成了智能化投放体系的落地,完成了主链路召回体系的重构和100%流量的迁移,体验了日均上十亿分发场景的介入和干预,日应收上千万的应用市场搜索场景的召回场景迭代,并拿下了系统级的大奖项。

离开的原因其实也简单,感觉事好像做的差不多了,几千万日营收的场景也经历过了,上十亿的分发量也经历了,再搞下去,感觉又会进入大厂内卷的节奏了(当初进这里 是真的奔着这里有事可做,而不是那种没事卷事的),遂离开。

而下一站。其实并不是那么好选择,不想平躺着过完职业生涯的有限时光,还是想做点事的,但是又没有那种魄力自己去折腾,毕竟风险承担能力有限。

所以,大腿式的创业或许是一个方向。抱紧兔厂的大腿,瞄准海外的市场跟业务,再来一次轰轰烈烈的保底式“创业”。

并且除了海外业务本身具有新赛道,或者还没有卷完的市场场景,岗位本身也是带有吸引属性的。以前做过大数据,也搞过数据挖掘和算法,也带过相应的团队。

但这次的起点是中台团队,一个可以把大数据算法串联起来,叠加搜推工程,可以闭环底层智能化引擎能力的学习机会。

所以不止于海外业务上的“投机”,不至于创新业务上的刺激,职业或者技术领域本身的维度上,也是“有所奔头”的。

回顾半个职业生涯(希望是半个,还有后半段),其实大体上每个选择(除了第一个有些懵懂)都是有其目的性的,以及有所期待的。并且,每一份工作,能够得到的东西,实际上补全的是自己的短板。

我始终认为,一个人要持续的成长,无非就是把他所不擅长的事,一点一点有序的变成所擅长的事--哪来这么多天才,目标清晰且制定之后,投入其中,但手熟尔。

目标是清晰的,但很多时候不一定有那么多的选择,不一定如我们愿的朝我们所希望的方向走。

所以,这个时候就需要,提前准备,所谓“七分天注定,三分靠打拼”,但很多时候往往需要那三分的打拼或者说提前准备,你才有七分的机会。

往往很多事,其实在没有来临之前,结局都大体上已经注定的。

03

—

人人皆可产品

其实在第一份工作和第二份工作切换之际,之前小2年在正式工作过程中,攒下的是大数据相关的经验,不管是离线还是实时的处理,又或者是分布式数据的存储文件系统的开发。

但关键是,我第二份工作的Title是数据挖掘工程师。

候选岗位需要一位具有大数据开发能力的数据挖掘工程师,前者我有,后者我也可以有,而实际上我想走这条路已经准备了半年时间。所以,就算工作接触不到,但我也可以有。

那半年里,我跟另外一个同事,勤劳工作之余一直在啃书和看材料,充实自己。后面工作了5年出身后端开发的他去了360做大数据,而毕业了2年做了两年大数据的我,去了CSDN做数据挖掘(其实也很难说不是大数据,或者严格来说是大数据体系下的数据挖掘)。

我们都得到了各自想要的东西。

或者最近的一个经历或许更具有代表性吧。一开始来兔厂做海外业务线的时候,其实带的是中台团队,里面有算法、大数据还有中台JAVA后端几个小组,全流程闭环的人马。虽然不多,但是中台一套围绕大数据算法落地应用的搜推以及其他智能化中台服务,完全可以搭建起来了。

但实际上还是缺了一个要素--中台产品。比如数据产品,比如搜推的策略产品等等。本来应该有放入到中台的HC,结果临时调整给调没了。

初步的解决方案是依赖于产品团队,但实际操作下来其实产品团队大部分人出身于前端选购线或者支付等,对于搜推等产品几乎没有认知感念。更何况搜推领域还是相对独立一些的,如果算策略产品经理,那么门槛就更高了。

所以,2023年一整年,除了带团队做中台的技术基建(中台中后端工程小组也没有出身搜推,甚至做C端的都少,当然,又是另一个坑和故事了),其实很大一部分精力放在了搜推如何迭代的方向上。

之前我也没有做过产品,但策略产品经理好歹对于产品表现形态端的要求小一些,更多还是重数据和策略输出。至于搜推的迭代方向,这个就轻车熟路了,之前没干过产品,但是干了太多年的搜推技术相关的了。

遇到C端选购线逻辑重搜推产品交互逻辑的改动,就找产品团队帮忙一起,再往里的搜推逻辑迭代,策略迭代,自己上。半年下来,也算是半个兼职搜推策略产品经理了。

到了2024年初,其实业务遇到了另一个比较大的问题。就是商品上架效率太低了,但不管是商务还是产品团队中专职于B端商品链路的产品也好,其实做的都是修修补补的事,对于商品上架效率并没有质突破。

而这里的卡点在于,业务上的很多货是从国内周转的,商品从国内货池出去,一个是需要挑货选货,另一个就是整个商品资料的转换问题(这是最大问题,图片和标题、商品资料等等)。

当然,另一个可能存在的问题又回到了之前的话题,整个产品团队其实是非常非常偏科的,偏科于商城的C端选购,其实就是商城逻辑,场动线搭配玩法,其实还可以的,但是对于商家端类似工具层面的问题,其实并不擅长,也或许重点没有放在这里。

然后我跟我老大说,要不我来试试吧,我先做个调研,搞个解决方案出来,但可能要个产品配合下我。我老大几百号人,十几个大小团队,其实他早关注到这个问题了,只不过没有很好的解决思路。

但实际上我找他是带着观点和初步的思路去的。

那就是,中台团队做货品运营系统、画像系统已经轻车熟路(之前做这些项目的时候,产品方案很多意见都是我们自己出的,产品一起做),所以做商品的挑选逻辑,这个门清,就是梳理的问题,方案轻轻松。

其次,资料转换的问题,我手里是有算法小组的,我们可以先调研,按目前的人力情况可以预估做到什么程度,提供一个全流程的自动化或者半自动化的资料流转解决方案。这个点来说,如果对于技术不够了解的,其实确实很难提解决方案。

所以,有准备的情况下,要下这个项目的主导并没有想象中难,因为这是一个破局的可能性,并且想想还是很有可能的。

而对于我来说,去年一整年,带着工程小组,已经把搜推相关的基建能力搭建好,有了通用的实验系统,可积木模块式组合搭建的搜推引擎,有画像体系,有各个模块的解耦设计、性能考量等等。之前很多年与搜推工程的合作过很多,“吃猪肉”吃了很多年了,去年一整年是真的“养了猪”了,知道养猪怎么养了,对于我来说已经不是卡点了。

而策略来说,本身自己已经持续思考了好多年,做商业化广告也是重策略的逻辑,这次只不过刚好有机会操刀而已,所以更容易成为我自己的知识体系的中东西。经过了大半年,也不是卡点了。

所以,从收获的角度来说,以前做大数据、算法出身,去年一整年,把搜推工程整明白了,以前是看的多想的多,但是手痒没法做,去年是实打实摸了一把。已经纳入到我的知识储备中了(不要怀疑我学习的能力)。策略产品也同样,之前接触的更紧密,现在自己就已经搜推策略迭代的局内人了。

人之所以能不断变强大,我相信是将自己不擅长的东西,逐渐变的擅长,这样你的边界就会持续的扩展。

所以,对于我来说,不管是B端的产品,还是C端的产品线,是我下一个我所感兴趣的“荒地”,我要去给自己拓荒。而产品的逻辑,其实在过去很多场景里,都有持续的思考,而这次就是将自己YY的一些思路和解决方案,去落地的好时机。

接手之后,找之前的产品线的产品要了所有的之前的产品文档,需求文档,并且详细的了解了所有相关模块的之前设计逻辑和过程。又挨个电话或者拉小会,找对口的商务线同事了解他们的实操,收集卡点,以及他们的期望诉求。

然后找了大数据的小伙伴帮忙拉了一些商品相关的数据,包括流转的一些数据,与总货池的对比等等,大数据小组本身就是我所能直接调动的资源,所以很快就有了清晰的数据表现结论。然后拉了算法小伙伴,讨论如何解决链路上资料转换自动化的一些解决方案,不管是图文算法自己找开源的改,还是接入大模型GPT的能力,无所谓,要的是解决方案和解决的程度,算法小组在中台下面,所以也很快。

有了这些输入之后,其实就是解决方案的输出了。两大模块,商品选品的大模块(商品画像+选品任务提报和自动化计算流转机制),还有就是商品资料自动化流转的模块(商品自动化翻译,商品图片抠图,中文元素自动替换等等)。解决方案有了,可行性评估过了,最终,还给出了预估的商品流转效率提升的评估。

拉上链路上所有的人,说服他们这个解决方案是有业务调研,有解决方案,技术可行性评估过的,有结果预期并且后续上线后的量化评估的--谁能拒绝这么一个东西。

项目开展后,自然而然的成为了项目“导演”,产品模块的细化,已经不需要我了,我只需要确保参与进来的2位产品同学是按照我的大思路去做解决方案,并且产品方案的一些细节充分参与到里头。剩下的就是开发资源,大部分底层引擎能力的资源中台出,还有商城端的系统开发和测试资源介入。

其实资源哪个团队来的已经无所谓了,只需要按我的思路去落地,并且预期能得到效果就好了。经过了1个多月的迭代,全链路通了,商品流转效率提升了20倍都不止,技术其实是可以解放生产力的。之前一周上个几千款商品,现在可以做到十几万(还是考虑到 中间还是有轻度审核流程的情况下)。

截止到这里,其实严格来说,我已经完成了一个非策略非搜推类的产品项目落地了,并且不止于产品,还有资源调动者,业务卡点主动解决者的角色。自此,类似的B端模块的产品,对于我来说原则上不会再成为卡点。

6月,项目产生了一些变动,产品团队,商城技术团队,全部并到了我这边。我想,这也算是一个顺其自然的过程吧,机会是别人给的,但我一直在将自己不擅长的事尝试去变得擅长。并且,最主要的是我从不拒绝看似与我本质无关的事,因为下一次它或许就可能变得与你有关了。

边界不拓展,有一些机会永远可能就跟你无关,或许有一天运气好,被赶鸭子上架了,那也会很辛苦,也会面临交付难的卡点。

这一章节,我聊人人皆可产品,其实倒不是聊要每个人去成为产品经理,而是说只要你想,其实是可以去做的,并且不用等到真正用的那一刻,而是时刻准备着。

但有一个观点,我是一直坚持的:一个人如果想持续变强,一定是逐渐的将他所不擅长的东西,逐渐的变得擅长。

而对于我来说,其实不管业务能不能成,但我还是蛮期待的,起码除了业务一直的挑战,我又多了几个需要挑战的地方,商城整体的C端选购逻辑可以很深入的参与进去了,然后商城技术团队中的后端还好,但是测试和前端(包括APP端)我是真的“一穷二白”。

但好在于,我的学习能力很强。只需要给我1-2个月,就可以快速把这些逻辑,团队间的协作理顺,最多给我半年时间,我重点关注的领域可以成为里面的半个职业者,半个专家,参与并介入其中成为最起码半个专家吧。

我挺喜欢这种感觉的,对于我来说,工作的意义不在于按部就班领一份薪水,而是在领薪水的同时,能够不断完善自己的“技能树”,让自己变得更加的兼容和适配一些,特别是自己感兴趣的领域。

还有一个有意思的点在于,正如以前我带过大数据也带过算法团队,但是以前做事总是要跟策略产品和工程同学各种掰扯,哪怕是自己千思万虑之后的东西,毕竟团队不同,“屁股”不同,很多东西就很难去推进。

而去年,中台团队直接将算法大数据,搜推工程给闭环掉了,策略产品又是自己兼任着搞,突然发现很多东西非常顺畅,自己思考了多年的一些逻辑,能够非常“丝滑”的去落地了--都是我的人。

而之前,其实也有一些点我想去推进的。比如中台团队与商城技术团队的合作不够紧密;测试不应该仅仅停留在产研的质量,应该还关注C端的体验,为更长链路负责;技术要项目和中长期技术基建两条腿走路;产品应该更具有自己的思辨能力,什么东西应该做,什么东西不应该做,学会跟业务团队掰扯,把技术力量用在更核心更“产粮”的事项上去等等。

以前只能干着急(其实是有思考的,也有尝试去推动,但自己的资源,跟跨团队的资源还是不同),而现在,所有产品技术放在一起,将成为我下一个需要去梳理的点,也是一个挑战点吧,也是一个非常有意思的点。

04

—

在于突破自我

其实以前的我,是一个非常崇尚“人定胜天”的人--没办法,家底薄,没有矿就只能靠自己。

十来年下来,其实也算努力,也愿意去做,脑回路也还算行不算笨,智商情商都算在线吧。同路人里,不算好也不算差。

混的差的应该有不少被迫转行转型的,也有拿着一线普通四五年工作经验打工人一样薪水的;一线骨干一线巨头兵是常态,不能说好还是差;一线TL、一线组长算是正常的;混得稍好的一些年轻总监也有;也有发财了功成身退的,混的好的也有90后的大总监,什么GM之类的,虽然少也有。

所以,不管怎么样,每个人的命确实不同,跟才华跟勤奋跟家底跟运气都有关系。

我们常说“七分天注定,三分靠打拼”,其实现在的我确实挺信奉这句话的。但我的逻辑在于,假设一个事的最终终态是10分,只有3分是自己可以完全把控的(甚至很多人都不是),7分是存在变数的。

而我的逻辑是,很多东西虽然不可控,但是可以尝试去影响,让他变成你机遇、机会和可能性的一部分。

很多时候,事未起,但尘埃已定。

其实是差不多的意思,我们在做一些3分之外的很多事,比如扩大自己的能力边界、技能边界,那么边界外的事就一定会落到自己的头上吗?其实也不一定,但做好了准备,概率总是会加大的,增加天注定的概率吧。

只是不要强求,在突破自我的同时,不要强求结果,带着挑战的心态去学习去思考去成长,但是带着随缘的,毕竟很多东西并不是那么的具有“确定性”。

回到题头的话题,其实行情确实不好,如果以博弈论的角度来看,还是供需关系在改变。以前互联网行情好的时候,其实市场对于人才的需求量是持续加大的。而到了行情不好的时候,需求在萎缩,成了甲方市场--人才只能坐等着被低价挑选。

所以,需求还在,只是少了,以前是道友,坐而论道,现在是死道友不死贫道。这是一个有限资源的社会,家中无矿,就只能往前。

就如我自己的例子一样,其实不在于人人是否是产品经理,而在于在于突破自己。

而对于我自己,是尽可能在已有的资源中和时间里,不惧怕一些未知的挑战,并且抓住这些挑战,去成长一个原本不擅长的自己。

而我的下一步是从中台,到一个合格的电商领域的产品,并且更多从业务逻辑思考问题,去参与到一个业务的推动中去。

如果从技术层面来说(这是核心竞争力,技术出身的人所不能丢弃的东西),要从原本大数据算法的技术领域,逐步的去学习去了解,一个更为全面的技术体系,围绕电商领域的前后端、各种电商系统,去构建自己的认知。

而从管理层面,可能从单一维度的领域管理要兼顾多种不同的职能角色,并且在管理的过程中如何将不同角色的上下游协同、利益与冲突给处置好。

除此之外,还有一定程度上的业务管理,从产技的角度出发,先要做好业务的支撑,在这个基础上要走的更远的话,那么就不能停留在这个维度上,还围绕产技本身的专业度,反过来去洞察问题,去推动解决一些业务。

所以,整个复杂度和挑战难度来说,其实挺大的,也够自己在半年到一年时间里去消化和吸收这些东西,最终成为自己的掌握的东西。

而我们每个人,也应该去寻找这种有一定关联的“不擅长”,从而去拓宽自己的边界,不管是机缘巧合下“被迫”的也好,或者自己主动去“挖掘”的也好。

有这种持续的挑战等着自己去克服,去不断地让自己变得更加“擅长”,那么“贫道”自然安然无事。

寻找临界点,去尝试不断的突破自己。

夏虫评说

之前我总在想一个问题,我在思考行业的情况,在整理自己的职业道路的变化,在输出自己的所感所想,到底是为什么。

或许,不管是谁,信一个算一个吧,总有同道中人,这不算坐而论道,说不定哪天也会成为“道友”和“贫道”的关系。

后面又在想,其实我是写给自己的:让自己时不时的理清楚自己的过往,知道自己是谁,我在哪,又将去往何处。

你看,很清晰,收益其实也是可以的,那么就更加坚定了自己的一些行为价值观,更坚持去做一些更为长期的“价值投资”吧。

守住一些自己的“道”,默默的去耕耘和挑战自我,不断地成长自己,静待时机,抓住机会成就自己。

而我自己来说,可能在持续成长,但说成就自己还远远不够,继续坚持做对的事吧,至于结果,交给时间。

不管怎么样,在这个不是那么好的年代里,希望每个看到的读者朋友们都能持续的去提升自己,去成就自己,祝好。

笔名“夏虫”:以敬畏的眼光看待世界,在思考中成长自己。当然,笔者还有另一层身份,10多年互联网大数据以及算法经验,创过业,也有日均数十亿分发流量的商业化广告经验,专注于搜推广以及企业数据化、智能化建设,目前在一家还算行的上市电商公司做海外业务,负责产品技术团队。

与不同的人交流,才有会进步。三人行则必有我师,最近开始关注AI以及大模型相关的话题,也欢迎一起交流,感兴趣私信。

5052

5052

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?