六断口363 kV真空断路器的静态电压均衡设计

摘要

多断口真空断路器(VCB)的正常运行需要每个断口实现均衡的电压分布。本文提出了一种新型363 kV/5000 A/63 kA串并联结构六断口真空断路器。为确定各断口的静态电压分布,建立了三维有限元方法(FEM)模型,用于计算完全打开状态下各断口的电压分布和电场强度。结果表明,施加电压在各断口之间分布不均,第一断口承受了最多的电压,约为86.3%。第一断口的最大电场强度为18.9 kV/mm,这会降低断路器的开断能力。基于有限元模型,计算了该结构的分布电容和杂散电容参数。根据分布电容参数,在PSCAD中建立了该363 kV真空断路器静态电压分布的等效电路仿真模型。随后研究了均压电容器对各断口电压分布的影响,并确定363千伏六断口真空断路器的最佳均压电容器值为10纳法。最后,在小回路和大回路中分别对单相单元进行了开断试验。363 kV真空断路器样机成功开断了63千安和80 kA短路电流,验证了均压设计的有效性。

关键词 :真空断路器;多断口;电压分布;有限元法;杂散电容;均压电容器

1. 引言

现代电力系统对开关电器有很高的要求,开关电器是电力系统安全可靠运行所必需的。作为电气开关设备的重要组成部分,真空开关在控制和保护电力系统中发挥着重要作用[1]。真空灭弧室具有环保性、优良的灭弧能力和长寿命等优点[2]。真空断路器(VCB)广泛应用于40.5 kV及以下电压等级的电力系统中,而在126千伏及以上高压电力系统中则主要采用SF6断路器。然而,现代电力系统的负荷更大,对电能质量和安全性提出了更高的要求。因此,短路电流应被瞬时切断以减少损失[3]。迄今为止,在330 kV和500 kV交流电力系统中常用的SF6断路器故障清除时间较长,约为50毫秒[4]。在此期间,故障电流将达到峰值多次 [5]。根据介电强度,SF6比真空断路器表现更好;因此,在电流过零后,与其他类型的断路器相比,真空断路器具有更高的介电强度恢复能力。如今,采用控制开关技术的真空断路器,如永磁机构、弹簧型机构和电磁斥力机构,能够在2–7毫秒内的上升斜率实现快速开断[6–9]。然而,由于真空间隙的饱和效应和过热问题,单断口真空断路器被限制在126千伏以内效应以及过热问题 [10]。

开发高压真空断路器(VCB)有两种方式:高压单断口真空断路器和多断口真空断路器。由于真空间隙的饱和特性,单个真空断路器被限制在126千伏以内。相反,多断口真空断路器通过将多个真空灭弧室串联连接,可以消除饱和效应并提高开断能力[10]。因此,多断口真空断路器受到了更多关注[11–15]。采用超快速电磁斥力机构和故障电流检测系统的真空断路器,其总开断时间可缩短至10–20毫秒[13]。基于该技术,已对双断口和三断口真空断路器的多个特性进行了研究,包括各断路器的分闸速度、电压分布和同步性;此外,还对样机进行了开断试验[13,16,17]。研究人员已针对双断口和三断口真空断路器的垂直串联结构开展研究,以分析其静态电压分布。根据这些研究结果,杂散电容和燃弧后特性导致的电压分布不均会限制断路器的开断能力,而均压电容器可改善电压分布平衡性和开断能力。

然而,多断口真空断路器仍局限于126千伏以下。与126千伏真空断路器相比,由于绝缘要求,高压真空断路器在结构上存在显著差异。因此,要将普通真空断路器扩展至363 kV电力系统,需考虑两个关键点:(i)各断口的电压分布不均问题;(ii)各断口的同步分合闸。通过在每个断口并联安装均压电容器,可改善各断口的电压分布,使其均匀 [18,19]。至于同步操作,通常采用相位控制算法检测故障电流变化率,以确定每个断口的分闸时间,从而确保多个断口之间的同步。此外,多断口真空断路器的杂散电容主要由断口数量、拓扑结构、结构和尺寸决定。因此,对于新型363千伏多断口真空断路器,有必要研究其电压分布和杂散电容,以便设计合适的均压电容器。

本文是我们先前发表在ICHVE2018[20]上的工作的扩展。我们的目标是确定一种新型363千伏六断口真空断路器的均压电容器数值,该断路器考虑了其气体绝缘结构和串并联布局。为了获得真空断路器的静态电压分布和分布电容,建立了基于单相单元实际尺寸参数的三维有限元模型。同时在 PSCAD中建立了等效电容网络模型,以分析均压电容器对各断口电压分布的影响。最后,进行了开断试验以验证均压电容器的性能。

2. 363千伏断路器的结构

2.1. 断口数量的确定

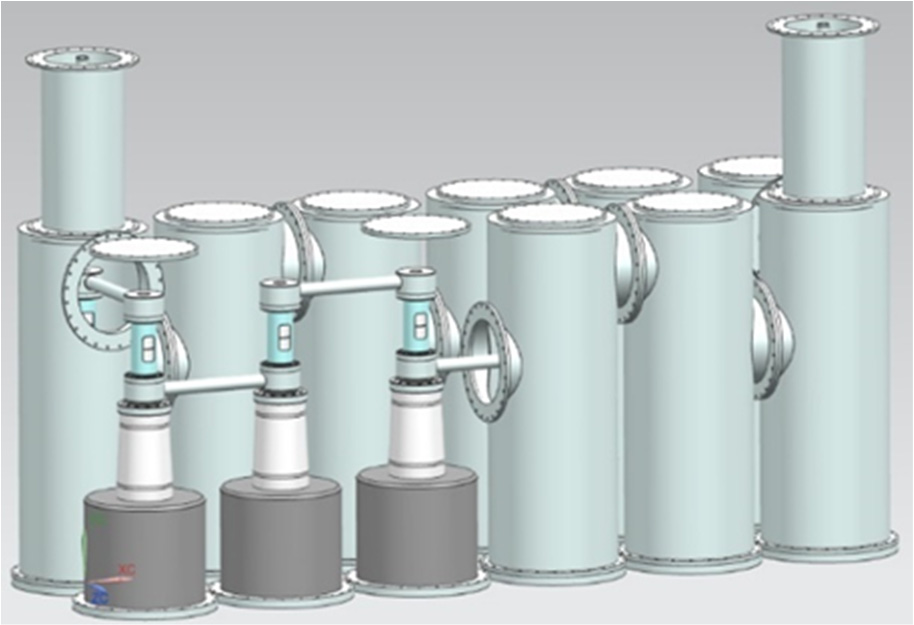

真空间隙能够承受强电场和高电压水平,其击穿电压与开距成正比。然而,较大的真空间隙会表现出饱和现象。真空断路器的电压等级差异较大,范围从3.6到72千伏。对于363千伏真空断路器,在分闸状态下必须能够耐受额定电压和冲击电压。如果采用12千伏真空断路器等低压真空断路器,则需要多个断口,这将导致结构更加复杂且成本更高。目前应用最广泛的商用真空断路器40.5 kV真空断路器被认为是最佳选择。然而,40.5 kV真空断路器的额定电流为2500安,因此对于额定电流5000安和额定开断电流63千安的情况,需要采用两个支路的并联结构。为了确保足够的开断能力和足够的裕度,采用了具有两个并联支路的六断口结构。因此,所提出的363 kV真空断路器的物理结构由12个40.5千伏真空断路器通过串并联结构组成,并配有均压电容器和电感器(见图1)。串联电感器用于分担各相电流,均压电容器用于分担每个断口的电压。

2.2. 结构设计

在设计高压多断口真空断路器的结构时,绝缘、尺寸、维护和总成本是需要考虑的关键因素。气体绝缘高压设备(如气体绝缘开关设备)具有结构紧凑、免维护和机械寿命长的优点,而其他户外设备则需要较高的结构以满足对地绝缘的要求。因此,气体绝缘设备是最佳选择。原型设计和连接结构如图2所示。真空断路器完全封闭在充满0.4 MPa SF6的铝制罐体内,并设有进线母线和出线母线。40.5 kV真空断路器还通过同轴圆柱形母线连接到端子和其他真空断路器。363 kV真空断路器和40.5 kV真空断路器的尺寸和参数分别如表1和2所示。

表1. 363千伏真空断路器的尺寸。

| 参数名称 | 数值 |

|---|---|

| 罐体半径 | 410 毫米 |

| 罐体高度 | 2047 毫米 |

| 母线外半径 | 80 毫米 |

| 上下接线端半径 | 156 毫米 |

| 传递法兰半径 | 245 毫米 |

表2. 40.5 kV真空断路器的参数。

| 部件名称 | Size |

|---|---|

| 动触头 | 半径 = 25 mm,长度 = 190 mm |

| 静触头 | 半径 = 25毫米,长度 = 105毫米 |

| 触头 | 半径 = 40毫米,厚度 = 30毫米,圆角半径 = 4毫米 |

| 陶瓷外壳 | 半径 = 35.5 毫米,厚度 = 8.5 毫米 |

| 陶瓷外壳 | 外半径 = 240毫米,内半径 = 200毫米,高度 = 378毫米 |

真空断路器配合快速短路电流预测算法和相位控制系统工作。动触头由超快电磁斥力机构驱动,从而实现分闸时间(500 µs)和分闸速度(高达5 m/s)的[6,15]。它采用了光纤控制系统用于同步真空断路器。这些真空断路器的开断分散性(即所有真空断路器操作的时间延迟)小于0.1 ms,合闸分散性小于0.2 ms。因此,结合上述组件,实现了在短电弧持续时间(3 ms)内的快速电流开断。相比之下,常规高压断路器为30‐60 ms ,总开断时间被缩短至10–20毫秒。

3. 有限元法(FEM)模型与电压分布计算

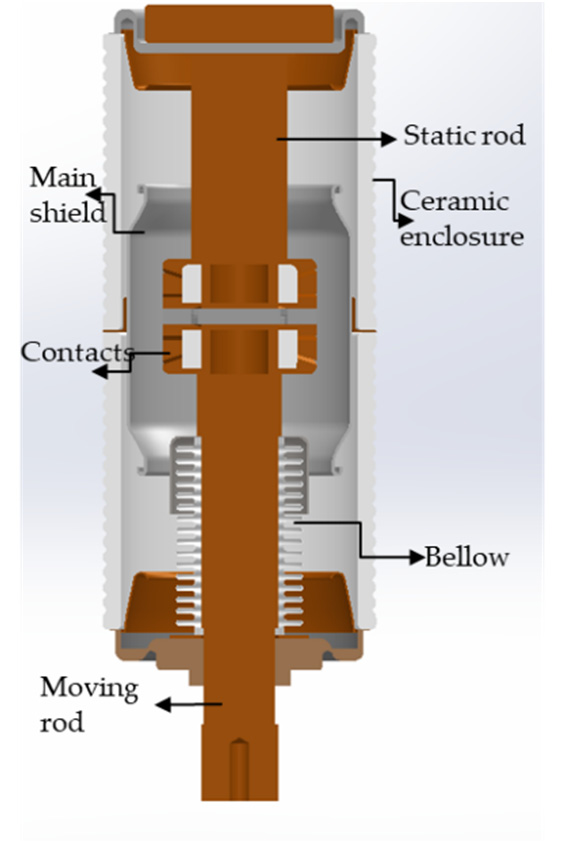

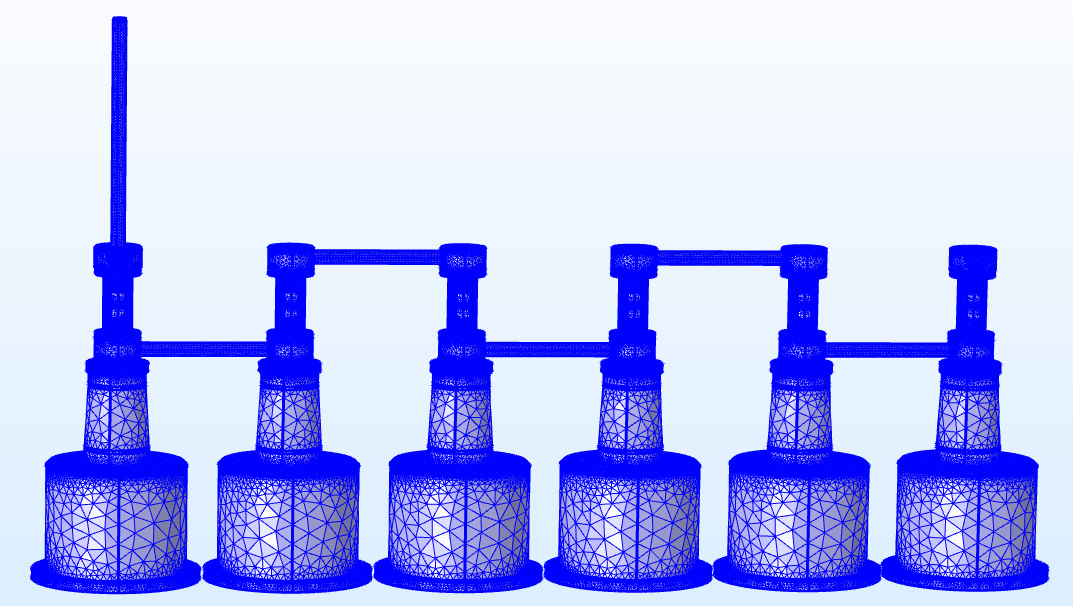

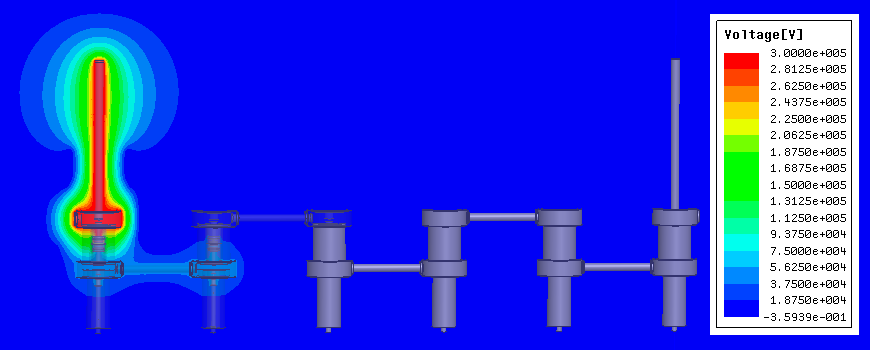

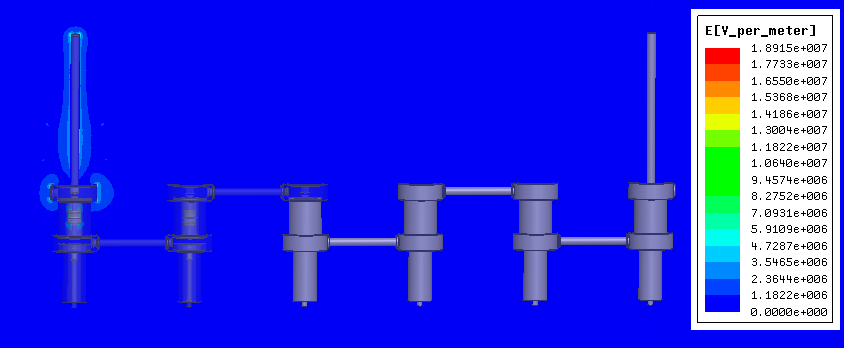

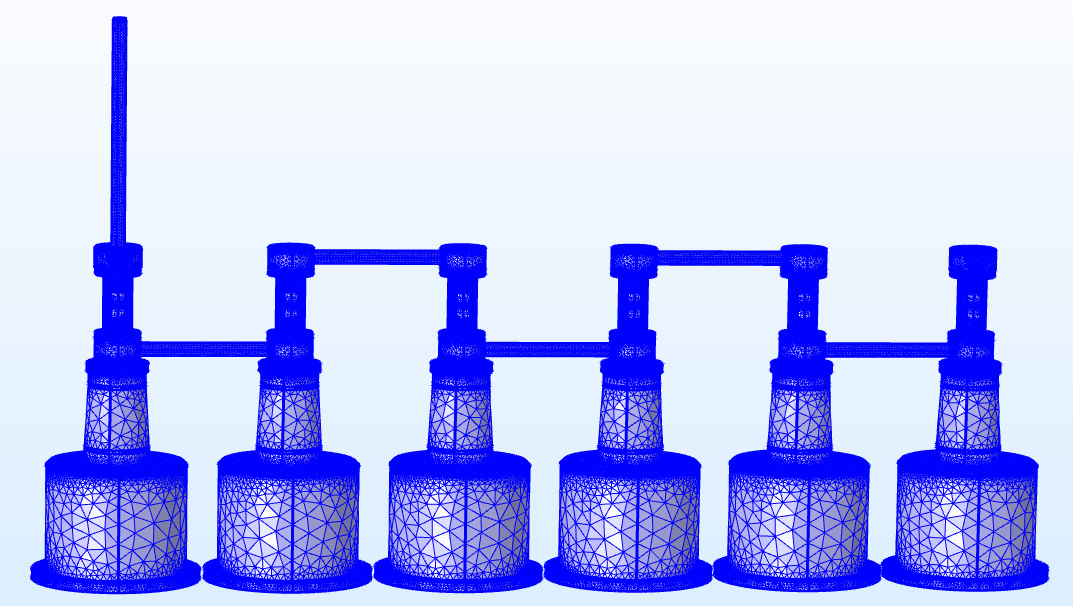

由于363千伏六断口真空断路器结构复杂,无法采用解析方法计算其电压分布。因此,考虑到其对称性,建立了单体的有限元模型,并进行了数值计算。在建立有限元模型时,对部分部件进行了简化:(1)将端部屏蔽罩、波纹管和触头简化为金属圆筒;(2)去除了控制系统、执行机构、碟形弹簧、螺孔和螺栓。整个开距为20毫米。在有限元模型中,绝缘子的相对介电常数设为4.95,SF6设为1.002,环氧树脂设为4。第一断口静触杆及其连接母线表面施加电压为300千伏。最后一个断口的外箱体、动触杆及其连接母线接地。所有真空灭弧室的主屏蔽罩设为浮电位。其他组件的电压自由度通过COMSOL软件进行耦合。采用四面体网格处理不规则几何结构。总网格单元数如图3所示,为39,442,046个。电压分布曲线和电场分布曲线如图4所示。

根据计算结果,由于杂散电容的影响,电压分布极为不均匀。第一断口承受了大部分总施加电压,达到259千伏,占电压的86.3%,而第六断口仅承受0.0153千伏。第一断口的最大电场强度为18.5 kV/mm,容易引起电弧重燃,降低真空断路器的开断能力。表3显示了各断口的电压。

表3. 各断口的电压分配。

| 断口 | 电压 | 电压分布比 (%) |

|---|---|---|

| V1 | 256 千伏 | 86.3% |

| V2 | 35.18 千伏 | 11.73% |

| V3 | 5.03 千伏 | 1.68% |

| V4 | 0.684 千伏 | 0.23% |

| V5 | 0.0982 千伏 | 0.032% |

| V6 | 0.0153 千伏 | 0.00% |

注:V1 至 V6 表示第一至第六断口。

4. 均压电容设计

在设计均压电容器时,我们需要了解363 kV 真空断路器的分布电容和杂散电容,可将该真空断路器视为一个考虑接地箱体影响的多导体系统。在交流电压下,多导体系统的电压分布由这些导体的自电容和互电容决定。

商业COMSOL软件可通过依次定义导体,轻松获得分布电容并提取电容矩阵。如图5所示,共定义了13个导体,其中进线母线、第一断口的上端子和静触头被定义为导体1;第一个真空断路器的主屏蔽罩(浮电位)定义为导体2;第一断口的下端子、下母线以及第二开断点的下端子定义为导体3;依此类推,外部箱体接地。在这些导体中,导体13由最后一个连接端子、末端母线和外箱体组成。动触头与静触头之间的电容以及导体与外壳之间的电容影响较大,因此忽略了距离较远的导体之间的其他杂散电容,例如不同真空断路器的主屏蔽罩之间的电容。

根据计算得到的电容矩阵,断路器断口对地的杂散电容大于真空断路器断口本身的电容,这导致各断口电压分布不均,表明需要进行电压分担设计。采用均压电容器是平衡各断口电压的一种有效且低成本的措施。为了分析均压电容器的影响,可以使用等效电路模型。图6a展示了363 kV 真空断路器在PSCAD中的等效电容网络以及带有均压电容器的仿真模型,其中C1为第一断口动触头与静触头之间的电容,C10为导体1与外壳之间的电容,Cg为均压电容器。主屏蔽罩与附近导体之间的电容非常小,为简化等效电容网络,在满足各断口电压等于有限元仿真结果的前提下,将其归入邻近电容中。

最终,等效电路仿真模型的参数如下:C1= C2= C3= C4= C5= C6= 147 皮法;C20= C40= C60= 80皮法;C30= C50= 76皮法。

通过为均压电容器设置不同的数值,第一断口电压随均压电容器的变化如图7所示。表4给出了不同均压电容值下第一断口的电压变化情况。均压电容器的取值范围设定为700至12,000皮法。[13]的作者指出,1000皮法的均压电容器可满足126 kV 三断口真空断路器的开断要求。然而,对于363 kV 真空断路器,当均压电容器为1000皮法时,第一断口承担了施加电压的23.3%。当均压电容器为6000皮法时,六个断口从一到六的电压分布比分别为18.4%、17.5%、16.3%、15.9%、15.5%和15.1%。第一断口的电压分布比比第六断口高3.2%。此外,当均压电容器超过10,000皮法后,改善速率逐渐减缓。

表4. 不同均压电容值下的首次击穿电压(千伏)。

| 均压电容器(皮法) | 首次击穿电压(千伏) |

|---|---|

| 700 | 89.4 |

| 900 | 83 |

| 1100 | 78 |

| 1500 | 72 |

| 2000 | 67 |

| 4000 | 56 |

| 6000 | 55 |

| 7000 | 55 |

| 8000 | 54.5 |

| 10,000 | 53.5 |

| 12,000 | 52.7 |

电压不平衡系数(K)定义为:

$$ K = \frac{\max(V_i)}{V} $$

其中$V_i$是第i个断口的电压,$V$是各断口的平均电压。

当K > 1时,电压分布不均。当均压电容为6000皮法时,K = 1.1;当均压电容为10,000皮法时,K = 1.07。此外,中国选择均压电容器的公认标准是电压不平衡系数应低于1.1。然而,根据中国国家标准GB 4787‐2010[21], 考虑到降低瞬态恢复电压(TRV)陡度的功能,均压电容器的推荐最小值为1000皮法[17]。其他研究人员已采用400皮法的均压电容器用于双断口真空断路器[19] ,以及1000皮法的均压电容器用于126 kV三断口真空断路器[17]。较大的均压电容值会导致开断电容器的数值因燃弧后电流而减小。因此,本研究中六断口363千伏真空断路器的均压电容器值设定为10纳法。

5. 363 kV 真空断路器的开断试验

用于在开断试验期间对被试断路器(CB)施加适当的应力,如图8所示。这些回路对于验证363 kV VCB的短路电流关合与开断能力至关重要。合成试验回路的电源回路容量为480 kV/80 kA。均压电容器与VCB并联连接。试验仅在单相上进行,且针对63 kA(小回路)和80 kA(大回路)均执行了T100s型和T100a型试验。首开极系数为1.3。

363千伏六断口真空断路器样机在高压电器质量监督检验测试中心作为初步研究试验,成功开断了短路电流(对称和非对称)。关键信息汇总于表5中,所有记录的开断电流和瞬态恢复电压波形如图9和10所示。在图9和10中,I为试验电流,Ih为合成试验回路的小零交电流,Ur为总瞬态恢复电压,Ucs为电流源电压,HFUcs为电流源的高频电压,HFUr为高频瞬态恢复电压。恢复电压小于258千伏瞬态恢复电压峰值小于544 kV,表明10纳法的均压电容器能够满足均压设计和开断能力的要求。

表5 开断试验结果。

| 测试参数 | 63 千安 | 80 kA | ||

|---|---|---|---|---|

| T100s | T100a | T100s | T100a | |

| 充电电压 | 512千伏 | 487 千伏 | 471 千伏 | |

| 开断电流 | 64 千安 | 63.7 千 | 73.5 千安 | 80.2 千安 |

| di/dt | 28 安/微秒 | 24.4 / | 35.5安/微秒 | 35.5 安/微秒 |

| 恢复电压 | 258千伏 | 228 千伏 | 254 千伏 | 246 千伏 |

| 瞬态恢复电压峰值 | ‐544 千伏 | ‐484 千伏 | ‐542 千伏 | ‐526 千伏 |

| Th | 461 微秒 | 230 微秒 | 200 微秒 | 233 微秒 |

6. 总结与结论

本文提出了一种新型六断口363 kV真空断路器,可在极短时间内清除短路故障。基于实际尺寸建立了有限元模型,用于计算静态电压分布和杂散电容,以确定其均压电容器设计。在完全打开状态下,所提出结构的电压分布不均匀,第一断口承受259千伏,占总施加电压的86.3%。随后,基于有限元模型的参数在PSCAD中建立了等效电容网络模型。随着均压电容值的增加,第一断口的电压迅速下降,各断口的电压分布趋于均匀。最佳均压电容值为10纳法,对应的电压不平衡系数为1.07。最后,在小回路和大回路中分别进行了63千安和80千安短路电流下的T100s和T100a开断试验。样机363 kV VCB在最大瞬态恢复电压544 kV下通过了试验,表明均压电容器的性能能够满足电压分担设计的要求。

在未来工作中,我们将聚焦于六断口363 kV真空路器的动态开断机构,以更深入地研究其动态电压分布,并提出更优的均压措施。

4305

4305

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?