6.1数字化技术与方法

1.GIS数据采集方法概述

数据采集:把现有资料转换为计算机可以处理的形式,保证这些数据的完整性与逻辑的一致性。

地理空间数据采集方法:

1.野外实地测量。使用传统测量方法测得地理空间数据,经质量检查后,再输入到空间数据库中制成数字地图。

2.地图数字化。将纸质地图转换成计算机能存储和处理的数字地图,称为地图数字化。

3.数字摄影测量。基于摄影测量的基本原理,通过所获取的数字/数字化影像进行处理,获得各种形式的数字产品和目视化产品。

4.遥感图像解译。根据遥感图像的空间特征、光谱特征和时间特征,按照解译者的认知程度进行目标的探测、识别和鉴定。

2.手扶跟踪地图数字化技术

原理:手扶跟踪数字化的原理是将图纸平铺并固定到数字化板上,然后用定标器将图纸上的图形逐一输入到计算机里。

技术步骤:确定数字化技术路线;地图预处理;地图数字化操作。

1.技术路线

- 采点的方式:点方式,流方式

- 定位点的选取:图廓点定位,控制点定位

- 选择数字化底图:纸制地图、聚酯薄膜图

- 数字化要素:建筑物、道路、河流、植被

- 如何分幅分层:按专题要素进行分层。参考地形图规范进行分幅。

2.地图预处理

- 复制:把纸张质量不是很好的地图复制到聚酯薄膜上。

- 外扩:将内图框相交的线划要素向外延伸5-10mm。

- 分段:对于地图上交叉的线划要素进行分段。

- 分格:对于非国家标准分幅地图,应打上网格,以利于控制点坐标精度的量取。

3.地图数字化操作

- 打开通信端口,打开数据文件,初始化数字化仪,输入控制点及其坐标。

- 读取X,Y坐标值,图形显示X,Y坐标点,记录要素代码。

- 保存数据文件,关闭数字化仪端口,关闭数据文件。

图上坐标向地理坐标的转化

- 最小二乘法在数字化过程中,需要将地图上点的数字化仪平面坐标转换为实际地理坐标,最小二乘法是最为常用的方法。

误差方程

最小二乘法:偏差的平方差最小

3.扫描矢量化技术方法

扫描矢量化

原理:把地图扫描成栅格影像,并进行栅格转矢量的运算。

屏幕矢量化

原理:在计算机屏幕上描绘扫描地图上的地理要素,生成矢量数据,该技术目前被广泛使用。

步骤:配准;创建数据集;屏幕交互矢量化;属性数据的录入;数据检查和编辑。

6.2符号化技术与方法

1.符号化技术概述

概念:符号化技术就是将空间数据通过分类、简化、夸张等方法获得的记号,根据其基本特征、相对重要性和相关位置制作成各种图形。

2.地图符号的分类

地图符号

概念:表示地图内容的基本手段,它由形状不同、大小不一、色彩有别的图形和文字组成。

功效:有选择地表示重要的地物(体育场);用平面符号表现地面起伏;表示不能直接观察的地理事物特征(降水情况);表示表面没有外形的自然和社会现象(民族分布)。

地图是空间信息的符号模型,符号具有地图语言的功能。

特点:1.符号是空间信息传递的手段。

2.符号模型,不受比例尺缩小的限制,仍能反映区域的基本面貌。

3.符号能再现客体的空间模型,或者给难以表达的现象建立构想模型。

4.符号提供了极大的表现能力。

设计要求:

1.符号应与实际事物的具体特征相联系。(停车场P)

2.符号之间应有明显的差异。

3.同类事物的符号应该类似。

4.简单、美观、便于记忆、使用方便。

分类:

- 点状符号:存在于一个独立位置的事物、离散的空间现象。

- 线状符号:·描述线状分布的地物,以具有长度和路线为主要特征。

- 面状符号:指地理事物占据一定范围,在空间上连续分布的现象。

- 体状符号:具有体积量度特征的有形实物或概念产物。

3.地图符号的视觉变量

概念:能引起视觉变化的基本图形、色彩因素,是构成地图符号的基本元素。

分类:

- 形状变量

有规则

不规则

- 尺寸变量

- 方向变量

符号图形本身的方向变化

同类纹理的方向变化

- 颜色变量

彩色 非彩色

- 网纹变量

样式、尺寸、排列。

4.GIS的符号库

GIS符号库就是表示各种空间的图形符号的有序集合。

地图符号库设计的原则:标准化;规范化;系统逻辑性。

6.3GIS可视化技术

1.图文一体化技术

概念:通过一定的技术手段实现图形数据和结构化数据之间的无缝集成,并且在数据整合的基础上,对两种数据结合起来进行信息提取,高效地实现图文互查和图文显示。

要求:图文界面合一;图文数据动态互访、更新;自动维护图形、文档数据之间的联系。

图文互查

空间查询:根据用户所选定的空间要素,查出相应的属性信息。

逻辑查询:从属性数据中,通过给定一定条件,将相应的图形空间数据查询出来。

空间过滤:在空间数据之间,通过包含、接触、相离、重叠等拓扑关系获得相应的空间要素。

2.自动标注技术

概念:利用存储在数据库属性表中的信息来自动标注主题特征

地图注记

概念:地图上说明地理事物的名称、质量特征,数量特征的文字和数字称为地图注记。

种类:

- 地名注记:说明各种事物的专有名称,例如居民地、海洋、湖泊、河流、岛屿、山脉名称等。

- 数字注记:指各种用于说明对象数量特征的数字符号。

- 说明注记:

设计:

- 字体:常用的字体主要有:宋体、等线体、仿宋体和耸肩体。

- 字色:颜色的选用要与注记所表示的事物类别相联系。

- 字级:以照相排字机上注明的规格为标准,以“级”为单位,1级等于0.25 mm。

排列与配置:

GIS软件中自动添加注记的方法:设置添加Label的字段和标注样式;设置标注的排列方式;地图添加标注后的效果。

3.模板技术

概念:应用计算机图形学技术、数据库技术把地图上的各个组成部分设置成各式各样的模板,在计算机上对地图图面进行配置。

GIS软件的出图格式设置:

图框、背景色的设置;地理格网的设置;定义数据区域;添加图名、指南针、比例尺等制图要素;图例的设置。

6.4GIS可视化表示方法与应用发展

1.GIS可视化概述

可视化是利用了计算机图形图像技术,将复杂的科学现象,自然景观及一些抽象概念图形化的过程。

GIS可视化以计算机科学、地图学、认知科学与地理信息系统为基础,以屏幕地图形式、直观、形象与多维、动态地显示空间信息的方法与技术。

主要特征:

直观性:形象反映地理要素的特征。

交互性:支持用户进行多样化的浏览操作。

动态性:可表达地理现象的时空变化过程。

集成性:支持多类型、多专题信息的集成。

2.GIS可视化的表示方法

分类

1.定位符号法:表示点状分布的物体,使用比率符号来表达其数量关系。

2.线状符号法:用于表示呈线状分布的对象(现象),如河流、交通线、地质构造线等。

3.运动线法:用箭头符号和不同宽度、颜色的条带表示现象移动的方向、路径和数量、质量特征,也可称为动线法。

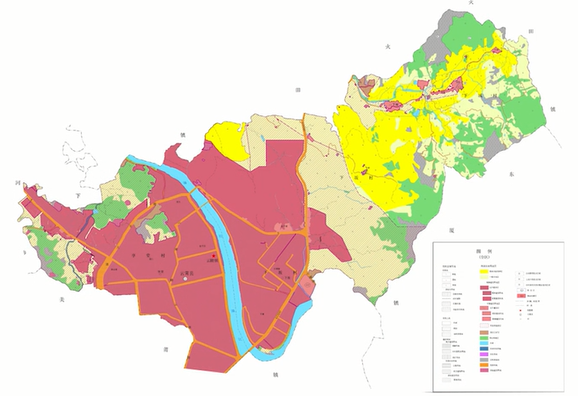

4.范围法:表示呈间断成片分布的面状对象,用真实的或隐含的轮廓线表示其分布范围,其内再用颜色、网纹、符号乃至注记等手段区分其质量特征。

- 绝对区域:在该区域以外再没有所示的现象。

- 相对区域:在所表示的现象的范围仅是该现象的集中地区,在范围以外仍有同样的现象。

5.质底法:表示连续分布、满布于整个区域的面状现象,如地质现象、土地利用状况、土壤类型等。

- 精确分区法:有精确界线范围的现象分布图。

- 概略分区法:现象分布界线不十分精确的分布图。

6.等值线法:用等值线的形式表示布满全区域的面状现象。最适用于表达∶地形起伏、气温、降水、地表径流等满布整个制图区域的均匀渐变的自然现象。

7.点数法:对制图区域中呈分散的、复杂分布的现象,如人口、动物分布等,当无法勾绘其分布范围时,可以用一定大小和形状的点群来反映。

8.定位图表法:用图表的形式反映定位于制图区域的某些点周期性现象的数量特征和变化的方法。

9.分级统计图法:根据各制图单元(如︰行政区划)的统计数据进行分级,用不同色阶或用晕线网级反映各分区现象的集中程度或发展水平的方法。

10.分区统计图表法:在各分区单元内,把统计数据描绘成不同形式的统计图表,置于相应的区划单元内,以反映各区划单元内现象的总量、构成和变化。

特点:不能表示现象在每个区域内的内部差别。可以显示现象的绝对数量指标、相对数量指标、内部结构和发展动态。

3.GIS可视化的进一步应用

2089

2089

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?