本文系统介绍了Hugging Face构建世界级大语言模型的全流程,强调训练前需明确"Why-What-How"思考链条。从小规模消融实验开始,解决长周期训练中的吞吐量下降和并行化Bug等问题,并通过后训练(监督微调、偏好优化等)提升模型性能。这份200页详细手册为AI初学者、工程师和团队提供了宝贵的实战经验。

对于技术小白而言,能否快速从零开始训练一个世界级的大语言模型(LLM)呢?

答案或许是:可以的。

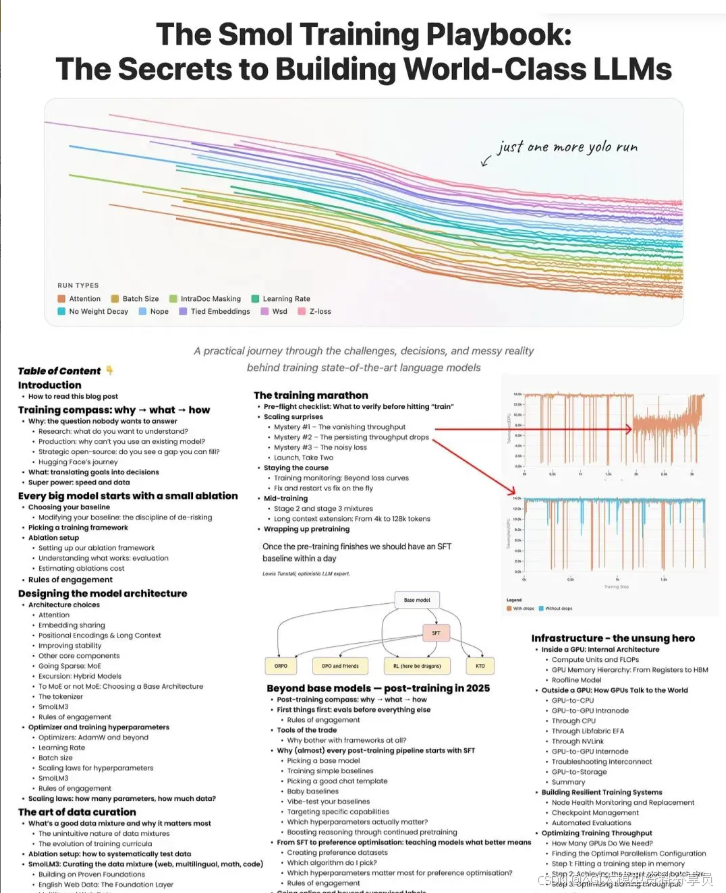

日前,Hugging Face 在技术博客《The Smol Training Playbook: The Secrets to Building World-Class LLMs》中,以训练 3B 参数大小的 SmoILM3 为主线,系统剖析了构建 SOTA 语言模型的全过程,包括预训练、后训练和 infra,足足 200 多页内容,详细记录了哪些方法有效、哪些无效,以及如何确保其可靠运行。

无论你是初入人工智能(AI)领域的学生、希望了解全流程的工程师,还是正在规划下一个大模型项目的团队,这份手册都提供了可参考的实战经验。

训练指南针——从“要不要做”开始

在过去几年中,大量团队在拥有算力后便直接开始训练模型,但大多数项目无果而终。这些失败的根源并非算法不足,而是动机不清。

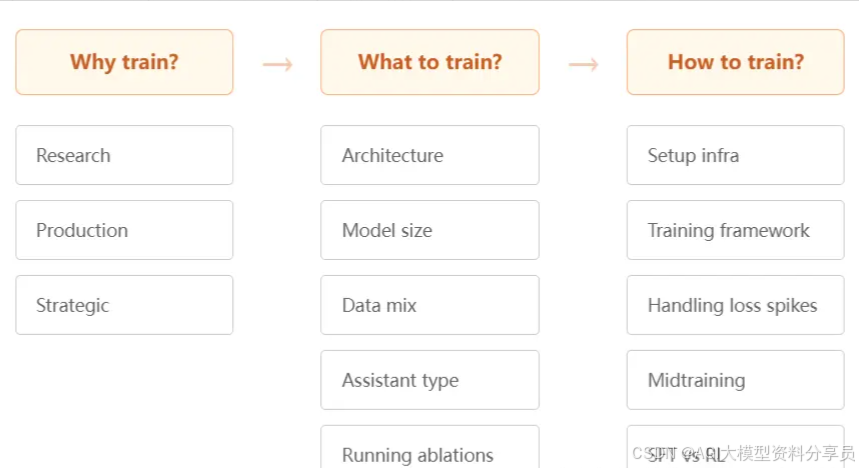

Hugging Face 团队用三个问题,把整个训练过程变成一条清晰的思考链条:为什么要训练(Why) → 训练什么(What) → 怎么训练(How)。这三个问题看似简单,却能区分“理性训练”和“盲目烧算力”的差别。

Why —— 为什么要训练

真正值得训练的原因只有三种:一是科研探索,比如验证新架构、新算法;二是生产需求,为特定场景或安全要求定制模型; 三是战略性开源,为大模型领域补足空白。团队要判断已有模型是否能通过提示工程(Prompting Engineering)或微调(Fine-tuning)来解决问题;若不能,再进入下一阶段。

What —— 要训练什么

当训练动机明确后,接下来要设计模型。这一阶段包括模型架构、规模、数据来源、上下文长度、词表设计等。例如,要在手机端部署,就得追求“小而高效”;要做多语言模型,就得有大型分词器词汇表(tokenizer vocab)。

How —— 怎么训练

执行阶段永远排在训练动机和设计模型之后。如果前两步没有足够的思考,任何“怎么做”的讨论都是空谈。 很多研究团队往往先选择训练框架、确定超参数,再回头追问“为何要做”。而 Hugging Face 倡导的逻辑是反向的:只有在明确“Why”与“What”之后,讨论“How”才具有方向性和可操作性。

预训练——每个模型都始于一次小的消融实验

很多人认为,用 arXiv 论文训练模型,模型应该会更聪明。但这种数据过于专业化而缺少日常性、多样性,反而会损害模型的通用性能。在 LLM 领域,那些人类认为“好”的输入,不一定带来“好”的输出。

机器学习实际是一门实验的科学。我们无法只靠推理或常识判断“什么有效”,只能不断进行实验(即消融实验)来对比和验证。

Hugging Face 团队认为,消融实验设置包括以下三个流程:

1.选择基线

模型训练,需要站在巨人的肩膀上,只有从一个强大、成熟的基线开始,才能把有限时间和金钱集中在真正重要的创新和优化上,而不是浪费在解决别人已经解决过的问题上。

选择基线时要符合实际用例和部署环境 ; 必须是经历过大规模训练(万亿 token 级别)的 ; 有公开的、可复现的超参数和设置;主流的训练和推理框架都支持它等。

2.选择训练框架

训练 LLM 的核心是迭代速度。当模型和数据规模足够大时,限制团队迭代速度的往往不是想法,而是训练框架。

一个好的 LLM 训练框架应该提供以下功能:

高性能数据加载器:必须提供一个可以在多个节点上高效工作、并且不会成为瓶颈的数据加载器。

鲁棒的分布式设置:框架应该能够处理所有并行化方案(数据并行、张量并行、流水线并行)以及它们的组合。

可调试性和可扩展性:一个清晰的框架有助于调试,并允许添加新的功能。

支持最新的硬件:它应该支持最新的 GPU 架构,并利用特定的硬件功能(如 Hopper 架构上的 Transformer Engine 或 FP8 格式)。

成熟的生态系统:活跃的社区、定期维护和大量现有代码库,可以更快地解决问题并利用现有的解决方案。

3.设置消融实验框架

消融实验的目的是在小规模上运行实验,并获得可以自信地外推到最终生产环境运行的结果。主要有两种方法:

方法一:减少 token 数量。可以采用目标模型规模,但只用较少的 token 进行训练。例如,Hugging Face 在 SmolLM3 的消融实验中,训练了完整的 3B 模型,但只用了 100B token,而非 11T token。

方法二:使用代理(Proxy)模型。如果目标模型太大,可以训练一个更小的代理模型来进行消融实验。

过程中——马拉松式的长周期训练

训练 LLM 是一场长期的、充满变数的“马拉松”,而非短期的“冲刺”。许多问题只在长时间、大规模、高负荷的真实生产环境运行中才会暴露,这是小规模消融实验无法完全模拟的。

Hugging Face 团队解决了两个主要问题:

1.消失的吞吐量

吞吐量(Tokens/秒)衡量着系统在训练期间每秒处理的 token 数量,它直接影响训练时间;吞吐量下降 50% 意味着原本一个月的运行将变成两个月。训练启动后的几小时内,吞吐量骤降。

最终通过检查节点监控指标,发现吞吐量骤降与磁盘读取延迟尖峰相关。问题在于数据存储, Hugging Face 团队的 24TB 数据集存储在 FSx (Weka) 上,由于存储推到了极限,它在训练中途开始驱逐(evicting)数据集分片,迫使团队必须重新抓取它们,从而造成停顿,这解释了吞吐量的巨大波动。

2.潜伏的并行化 Bug

训练中还出现了其他意外挑战,例如一个隐蔽的张量并行(Tensor Parallelism,TP)Bug。团队发现,每个 TP 进程使用的随机种子是相同的,这导致了结果与非 TP 运行不匹配。

由于之前通过消融实验验证了训练中的每一个其他组件,所以团队能很快地将 TP 识别为唯一可能的原因,并在发现性能差距的一天内修复了这个 Bug。

后训练——打磨模型

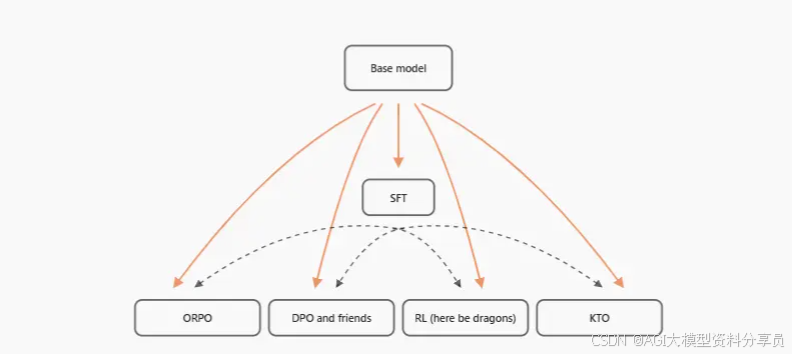

图|LLM 后训练流程图

随着基础模型的规模和质量不断提升,后训练——即对预训练完成的模型进行的后续微调和对齐步骤——已成为 LLM 价值链中最大的差异化因素。

如果说预训练是用蛮力把知识灌进模型的权重里,后训练就是把这些原始能力雕琢成可靠、可控的形态。后训练的具体做法为:

- 监督微调(SFT):用于注入核心能力;

- 偏好优化(PO):用于直接从人类或 AI 偏好中学习;

- 强化学习(RL):用于超越监督数据,提炼可靠性和推理能力;

- 数据整理(Data curation):用于在多样性和质量之间取得正确的平衡;

- 评估(Evaluation):用于跟踪进度,并及时发现能力退步现象。

Hugging Face 团队提到,构建一个世界级 LLM 需要的不仅是蛮力,更是一套系统化的方法论。他们希望,这本工具书可以给每一个对大模型感兴趣的人提供实用帮助。

如何学习大模型 AI ?

由于新岗位的生产效率,要优于被取代岗位的生产效率,所以实际上整个社会的生产效率是提升的。

但是具体到个人,只能说是:

“最先掌握AI的人,将会比较晚掌握AI的人有竞争优势”。

这句话,放在计算机、互联网、移动互联网的开局时期,都是一样的道理。

我在一线互联网企业工作十余年里,指导过不少同行后辈。帮助很多人得到了学习和成长。

我意识到有很多经验和知识值得分享给大家,也可以通过我们的能力和经验解答大家在人工智能学习中的很多困惑,所以在工作繁忙的情况下还是坚持各种整理和分享。但苦于知识传播途径有限,很多互联网行业朋友无法获得正确的资料得到学习提升,故此将并将重要的AI大模型资料包括AI大模型入门学习思维导图、精品AI大模型学习书籍手册、视频教程、实战学习等录播视频免费分享出来。

这份完整版的大模型 AI 学习资料已经上传CSDN,朋友们如果需要可以微信扫描下方CSDN官方认证二维码免费领取【保证100%免费】

为什么要学习大模型?

我国在A大模型领域面临人才短缺,数量与质量均落后于发达国家。2023年,人才缺口已超百万,凸显培养不足。随着AI技术飞速发展,预计到2025年,这一缺口将急剧扩大至400万,严重制约我国AI产业的创新步伐。加强人才培养,优化教育体系,国际合作并进是破解困局、推动AI发展的关键。

大模型入门到实战全套学习大礼包

1、大模型系统化学习路线

作为学习AI大模型技术的新手,方向至关重要。 正确的学习路线可以为你节省时间,少走弯路;方向不对,努力白费。这里我给大家准备了一份最科学最系统的学习成长路线图和学习规划,带你从零基础入门到精通!

2、大模型学习书籍&文档

学习AI大模型离不开书籍文档,我精选了一系列大模型技术的书籍和学习文档(电子版),它们由领域内的顶尖专家撰写,内容全面、深入、详尽,为你学习大模型提供坚实的理论基础。

3、AI大模型最新行业报告

2025最新行业报告,针对不同行业的现状、趋势、问题、机会等进行系统地调研和评估,以了解哪些行业更适合引入大模型的技术和应用,以及在哪些方面可以发挥大模型的优势。

4、大模型项目实战&配套源码

学以致用,在项目实战中检验和巩固你所学到的知识,同时为你找工作就业和职业发展打下坚实的基础。

5、大模型大厂面试真题

面试不仅是技术的较量,更需要充分的准备。在你已经掌握了大模型技术之后,就需要开始准备面试,我精心整理了一份大模型面试题库,涵盖当前面试中可能遇到的各种技术问题,让你在面试中游刃有余。

适用人群

第一阶段(10天):初阶应用

该阶段让大家对大模型 AI有一个最前沿的认识,对大模型 AI 的理解超过 95% 的人,可以在相关讨论时发表高级、不跟风、又接地气的见解,别人只会和 AI 聊天,而你能调教 AI,并能用代码将大模型和业务衔接。

- 大模型 AI 能干什么?

- 大模型是怎样获得「智能」的?

- 用好 AI 的核心心法

- 大模型应用业务架构

- 大模型应用技术架构

- 代码示例:向 GPT-3.5 灌入新知识

- 提示工程的意义和核心思想

- Prompt 典型构成

- 指令调优方法论

- 思维链和思维树

- Prompt 攻击和防范

- …

第二阶段(30天):高阶应用

该阶段我们正式进入大模型 AI 进阶实战学习,学会构造私有知识库,扩展 AI 的能力。快速开发一个完整的基于 agent 对话机器人。掌握功能最强的大模型开发框架,抓住最新的技术进展,适合 Python 和 JavaScript 程序员。

- 为什么要做 RAG

- 搭建一个简单的 ChatPDF

- 检索的基础概念

- 什么是向量表示(Embeddings)

- 向量数据库与向量检索

- 基于向量检索的 RAG

- 搭建 RAG 系统的扩展知识

- 混合检索与 RAG-Fusion 简介

- 向量模型本地部署

- …

第三阶段(30天):模型训练

恭喜你,如果学到这里,你基本可以找到一份大模型 AI相关的工作,自己也能训练 GPT 了!通过微调,训练自己的垂直大模型,能独立训练开源多模态大模型,掌握更多技术方案。

到此为止,大概2个月的时间。你已经成为了一名“AI小子”。那么你还想往下探索吗?

- 为什么要做 RAG

- 什么是模型

- 什么是模型训练

- 求解器 & 损失函数简介

- 小实验2:手写一个简单的神经网络并训练它

- 什么是训练/预训练/微调/轻量化微调

- Transformer结构简介

- 轻量化微调

- 实验数据集的构建

- …

第四阶段(20天):商业闭环

对全球大模型从性能、吞吐量、成本等方面有一定的认知,可以在云端和本地等多种环境下部署大模型,找到适合自己的项目/创业方向,做一名被 AI 武装的产品经理。

- 硬件选型

- 带你了解全球大模型

- 使用国产大模型服务

- 搭建 OpenAI 代理

- 热身:基于阿里云 PAI 部署 Stable Diffusion

- 在本地计算机运行大模型

- 大模型的私有化部署

- 基于 vLLM 部署大模型

- 案例:如何优雅地在阿里云私有部署开源大模型

- 部署一套开源 LLM 项目

- 内容安全

- 互联网信息服务算法备案

- …

学习是一个过程,只要学习就会有挑战。天道酬勤,你越努力,就会成为越优秀的自己。

如果你能在15天内完成所有的任务,那你堪称天才。然而,如果你能完成 60-70% 的内容,你就已经开始具备成为一名大模型 AI 的正确特征了。

这份完整版的大模型 AI 学习资料已经上传CSDN,朋友们如果需要可以微信扫描下方CSDN官方认证二维码免费领取【保证100%免费】

1009

1009

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?