目录

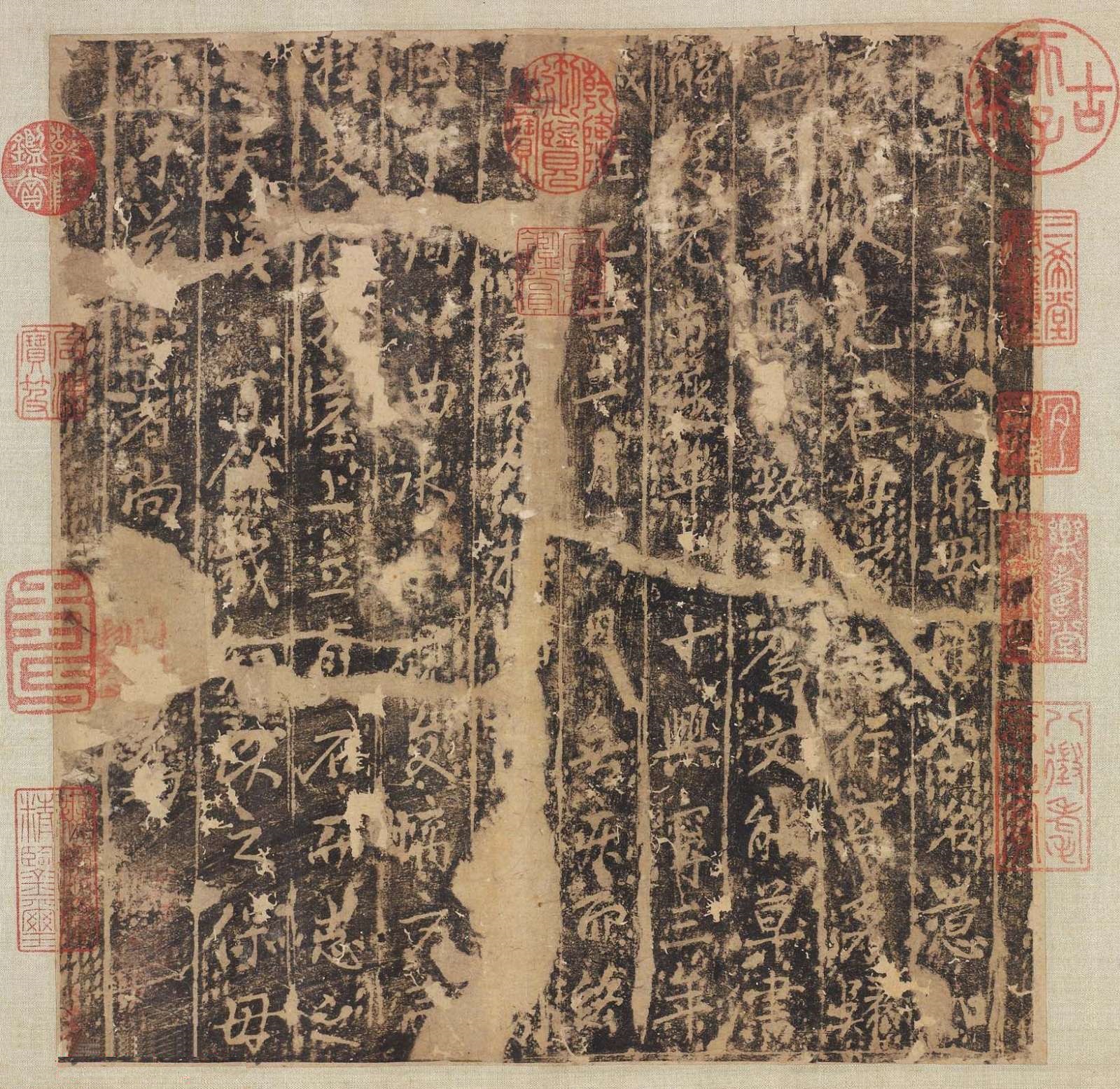

1、保母帖

王献之《保母帖》,清宫旧藏,流散后,本帖和部分题跋存弗利尔美术馆(赵子昂、郭天锡、董其昌、徐守和等),大部分题跋存故宫博物院(姜夔、赵子昂、周密、仇远、鲜于枢等)。

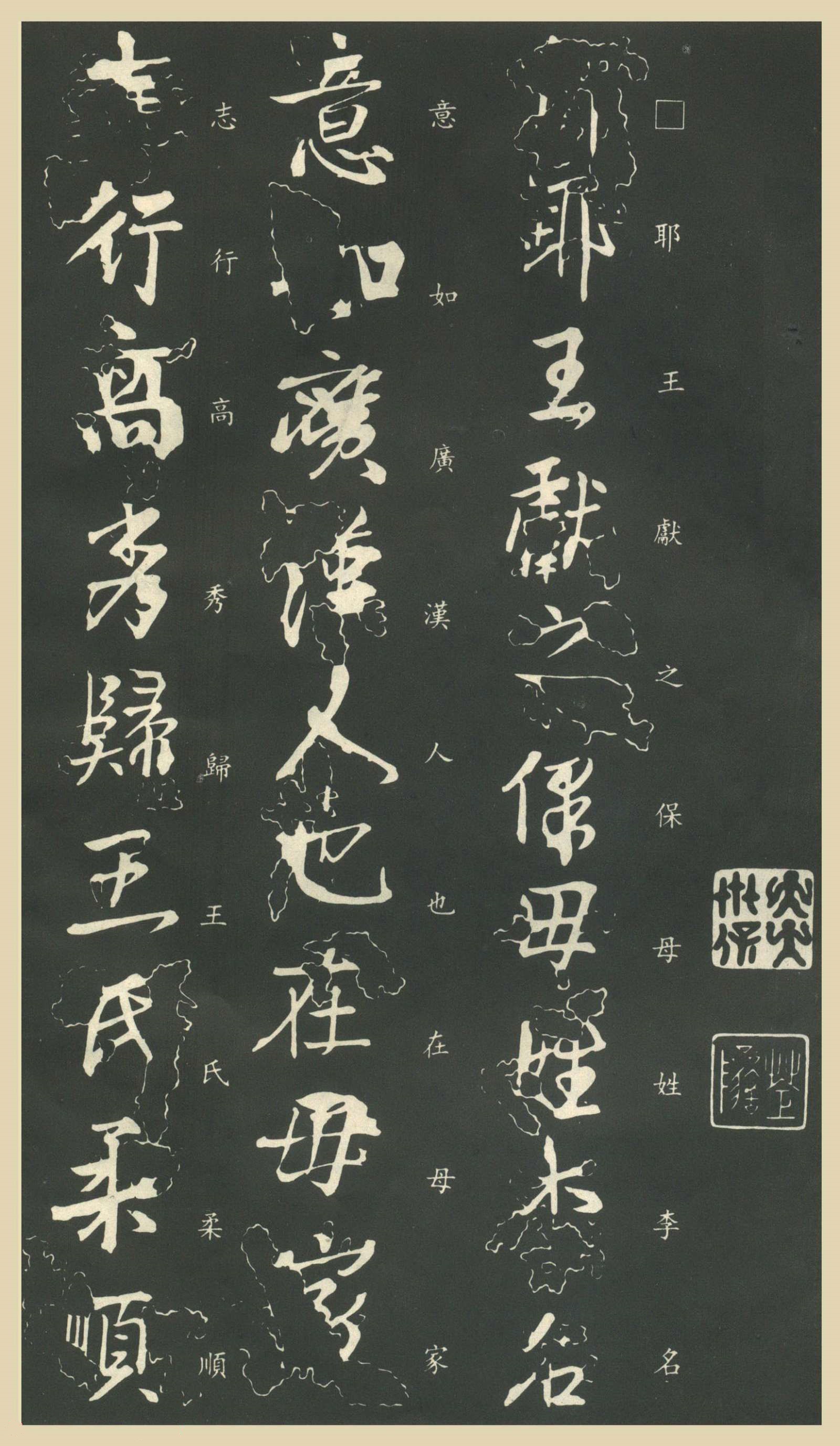

【释文】

嘉泰壬戌六月六日,□□钱清三槐王畿字千里,得晋大令《保母志》并小研于稽山樵人周,二物予皆亲见之。志以砖刻,砖四垂,其三为钱文,皆隐起,已断为四。归王氏,又断为五。凡十行。末行缺二字,不可知(按,元迹“知”字旁笺)。第六行缺十二字,犹可考,曰:“中冬既望,葬会稽山阴之黄<门方>。”(今作“礻方)砚背刻“晋献之”,字上近右,复有“永和”字,乃划成,甚浅瘦。“永”字亡其磔,“和”字亡其口。砚石绝类灵璧,又似凤味,甚细而宜墨,微洼其中。或以为王氏旧物,用故洼,非也。按米氏《书史》,晋、唐砚制皆如此,点笔易圆也。自兴宁距今八百三十载八(按,“八载”,元迹倒写),异哉!物之隐显,抑有定数,而古之贤达,皆前能(按,“能前”,元迹倒写)知之欤?又按《画记》,大令以晋孝武太元十一年,年四十三乃终,上推至乙丑岁,年廿二,其神悟已如此,言语翰墨之妙,固不论也。此字与《兰亭叙》不少异,真大令之名迹。不经重摹,笔意具在,犹胜定武刻也。梁虞和云:“羲之为会稽,献之为吴郡。故三吴之地,偏多遗迹。”盖右军自去官后,便家山阴,今蕺山戒珠寺乃其故宅,而云门寺乃大令故宅,去黄<门方>皆不远,宜有是物也。

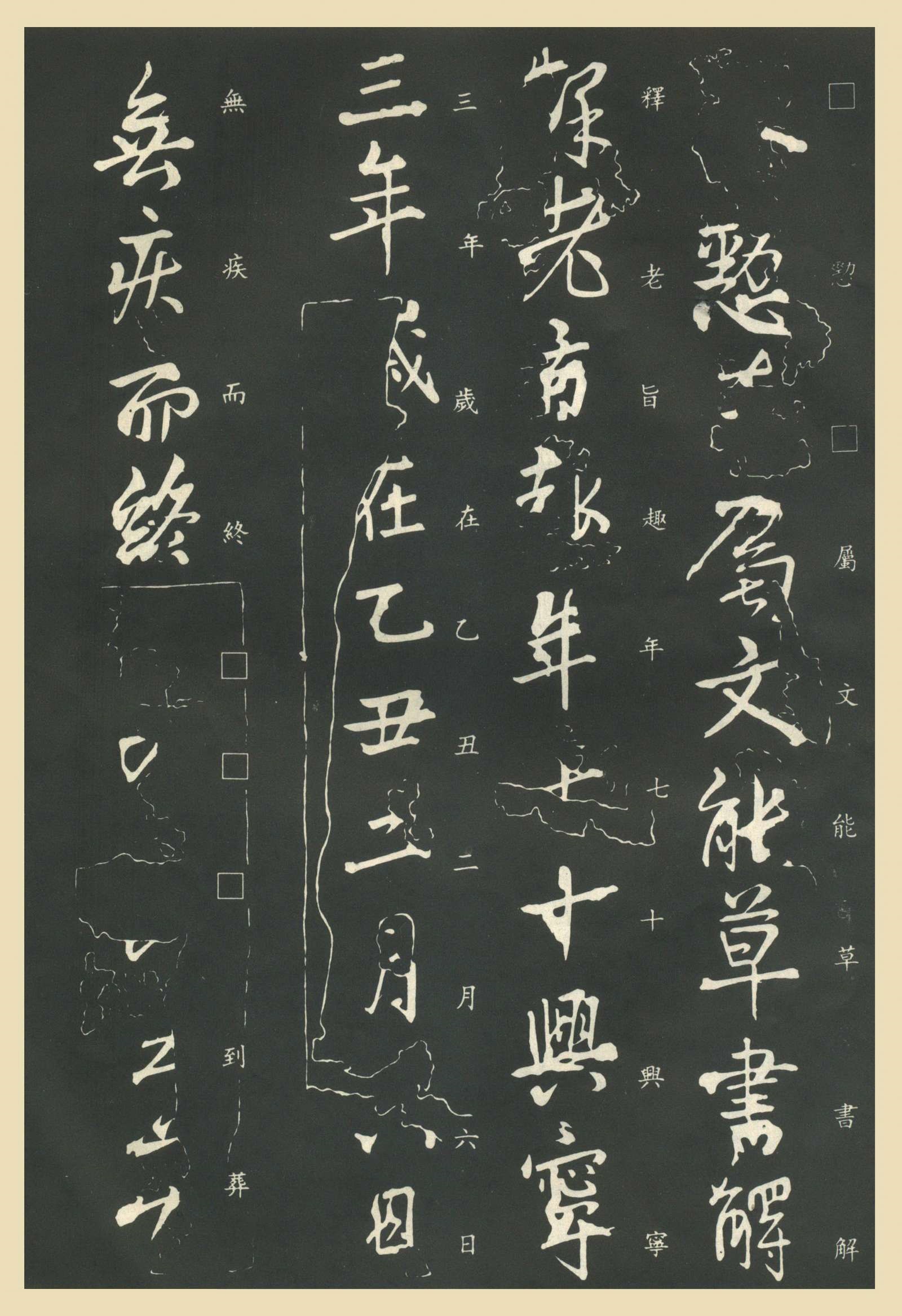

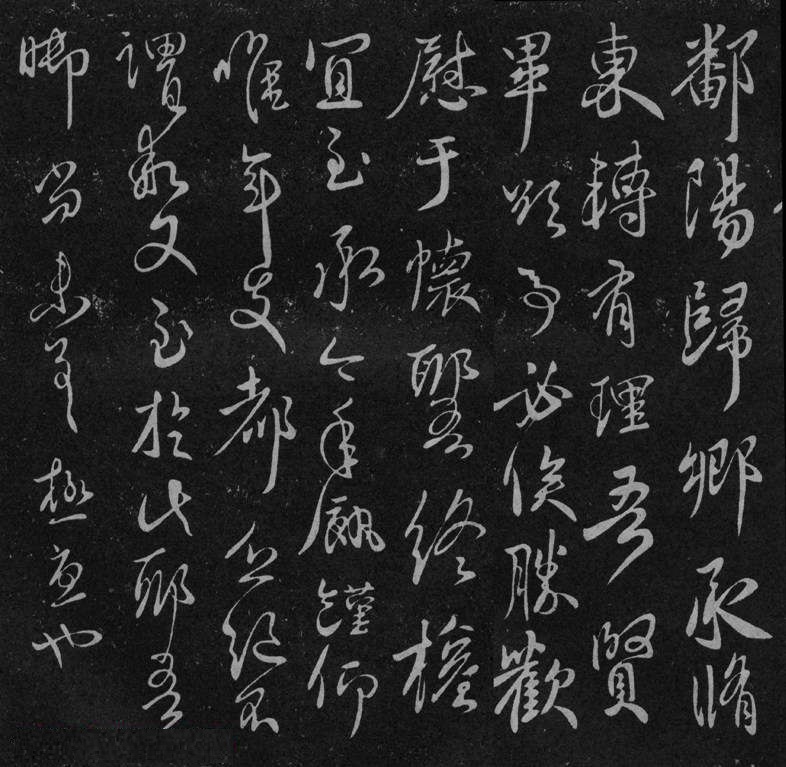

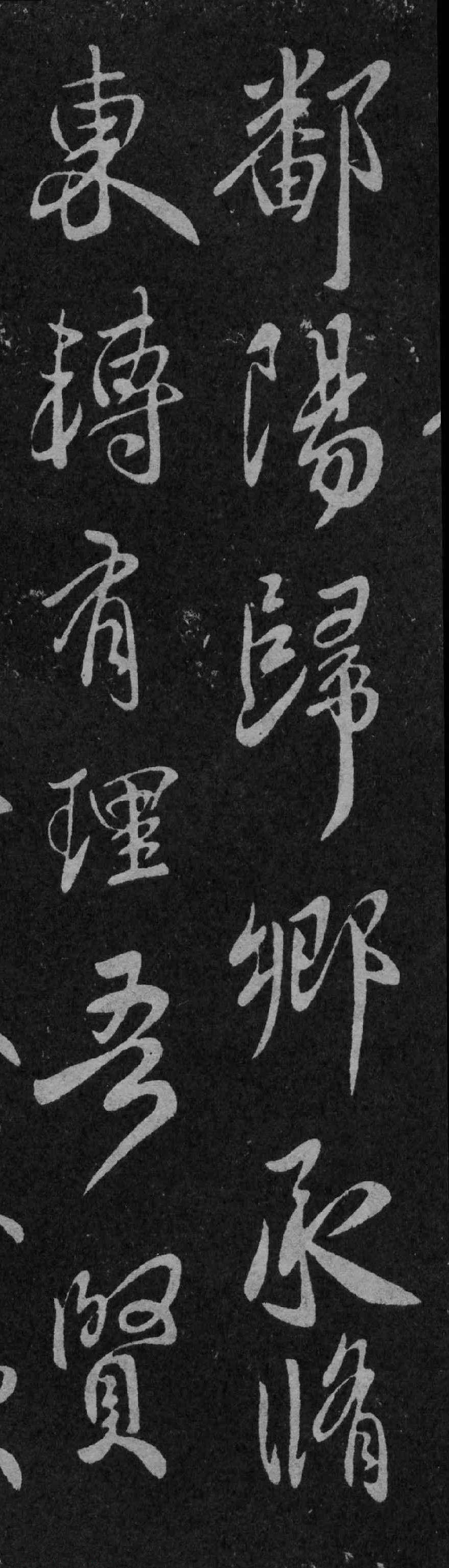

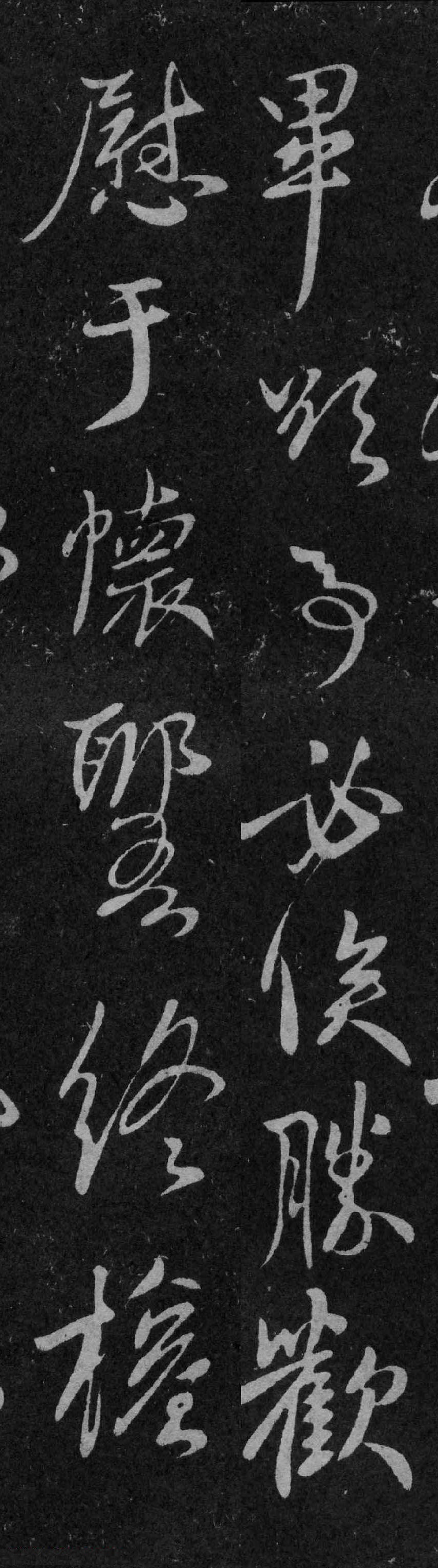

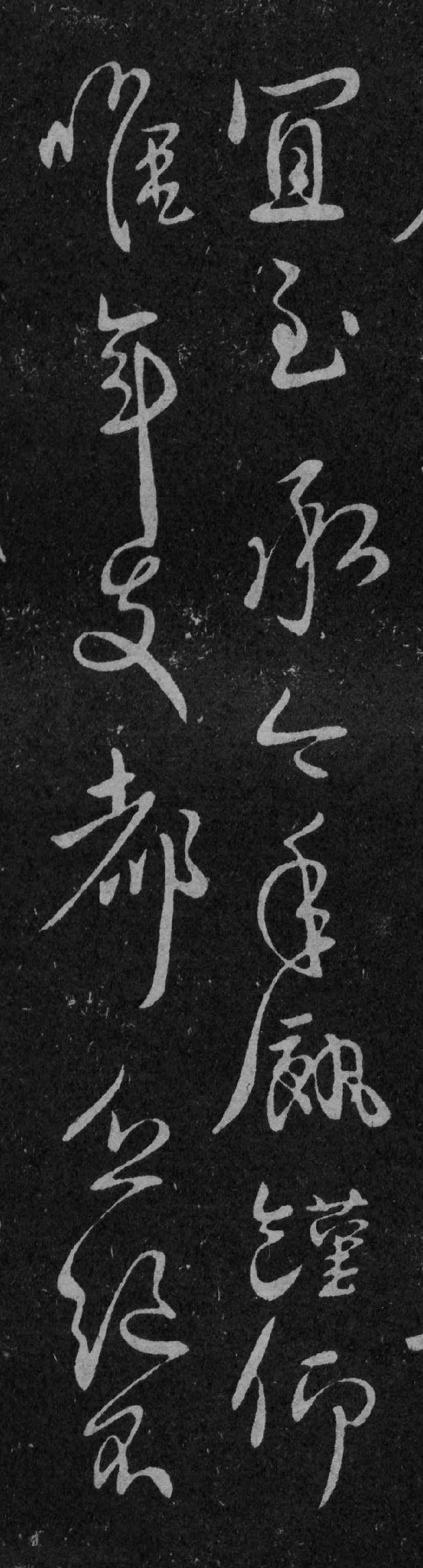

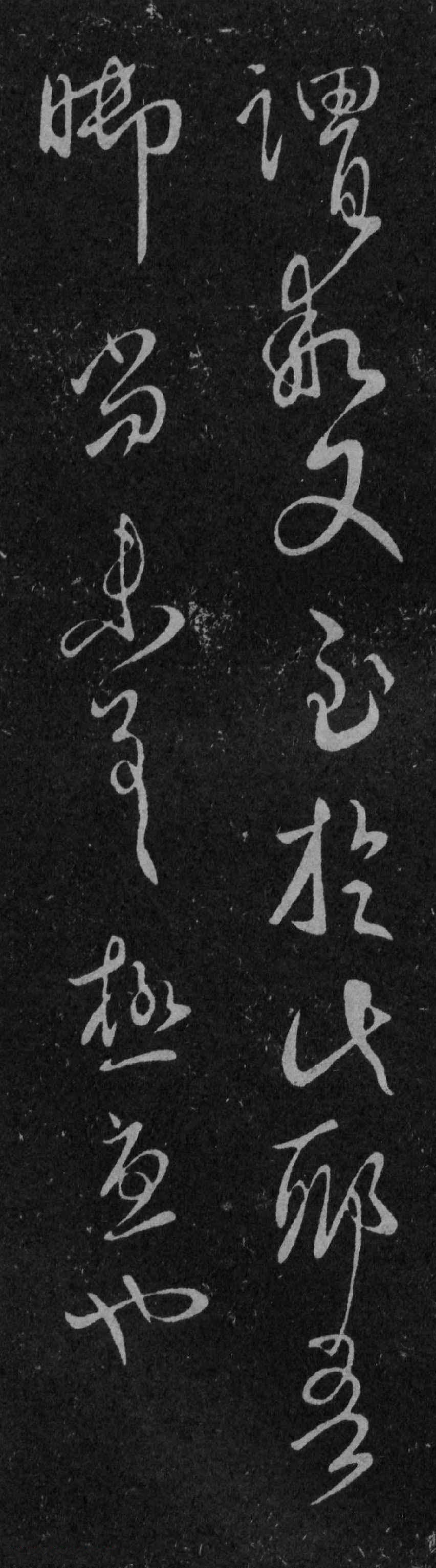

2、鄱阳帖

王献之《鄱阳帖》(又称《鄱阳归乡帖》)拓本。行草书。入刻《淳化》(10)、《大观》、《宝贤堂》、《绛帖》、《玉烟堂》、《宝晋斋》。

【释文】

鄱陽歸鄉,承脩東轉有理,吾賢畢欲事,必俟勝歡慰于懷耶。吾終權宜,至承今年飢饉,仰惟年支都乏絕,不謂乖又至於此耶。吾腳尚未差,極憂也。

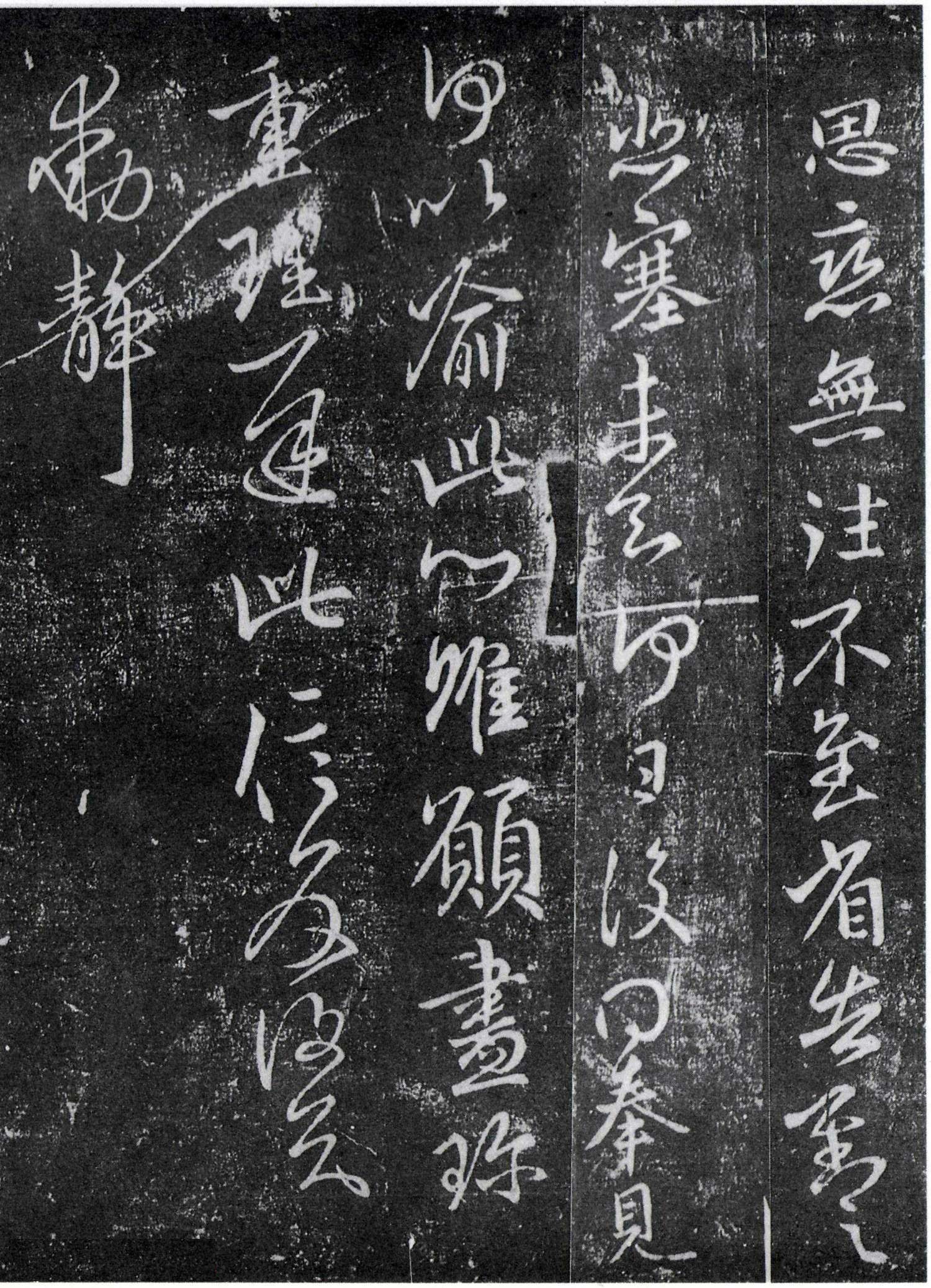

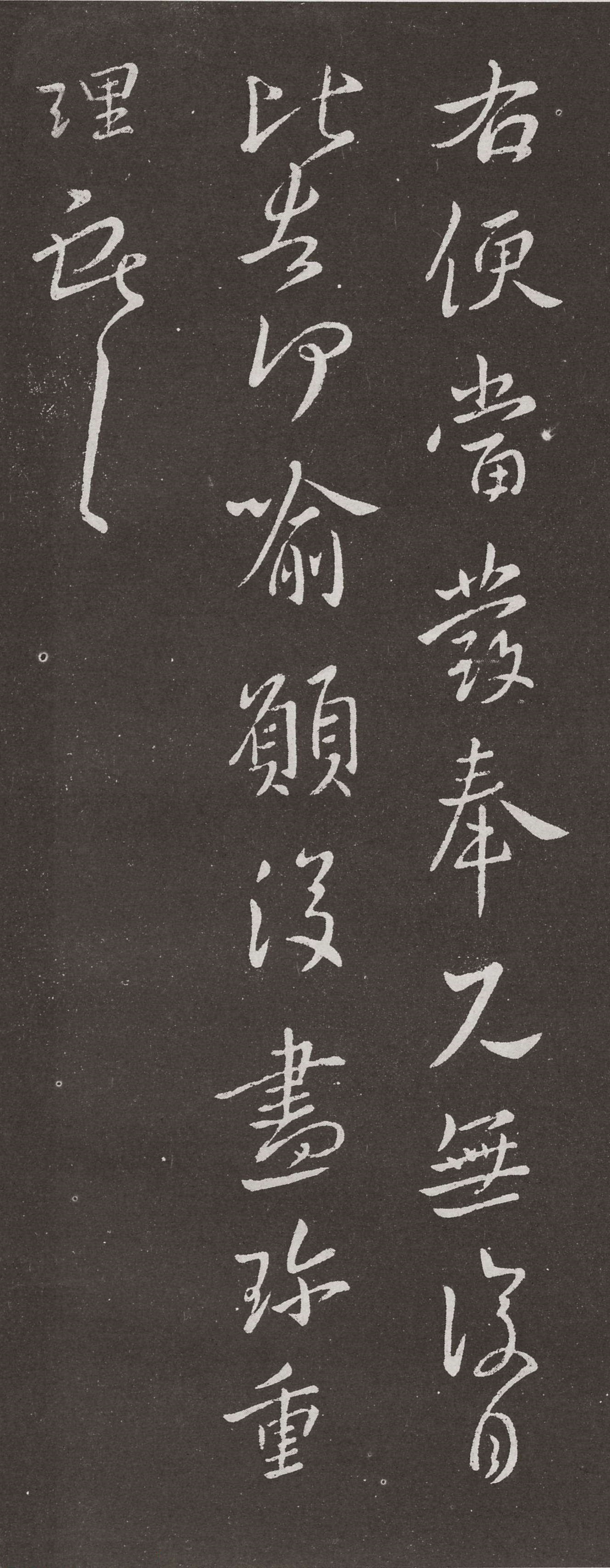

3、思恋帖

王献之《思恋帖》拓本。行书。入刻《淳化阁帖》卷九。

【释文】

思恋,无往不至。省告,对之悲塞!未知何日复得奉见。何以喻此心!惟愿尽珍重理。迟此信反,复知动静。

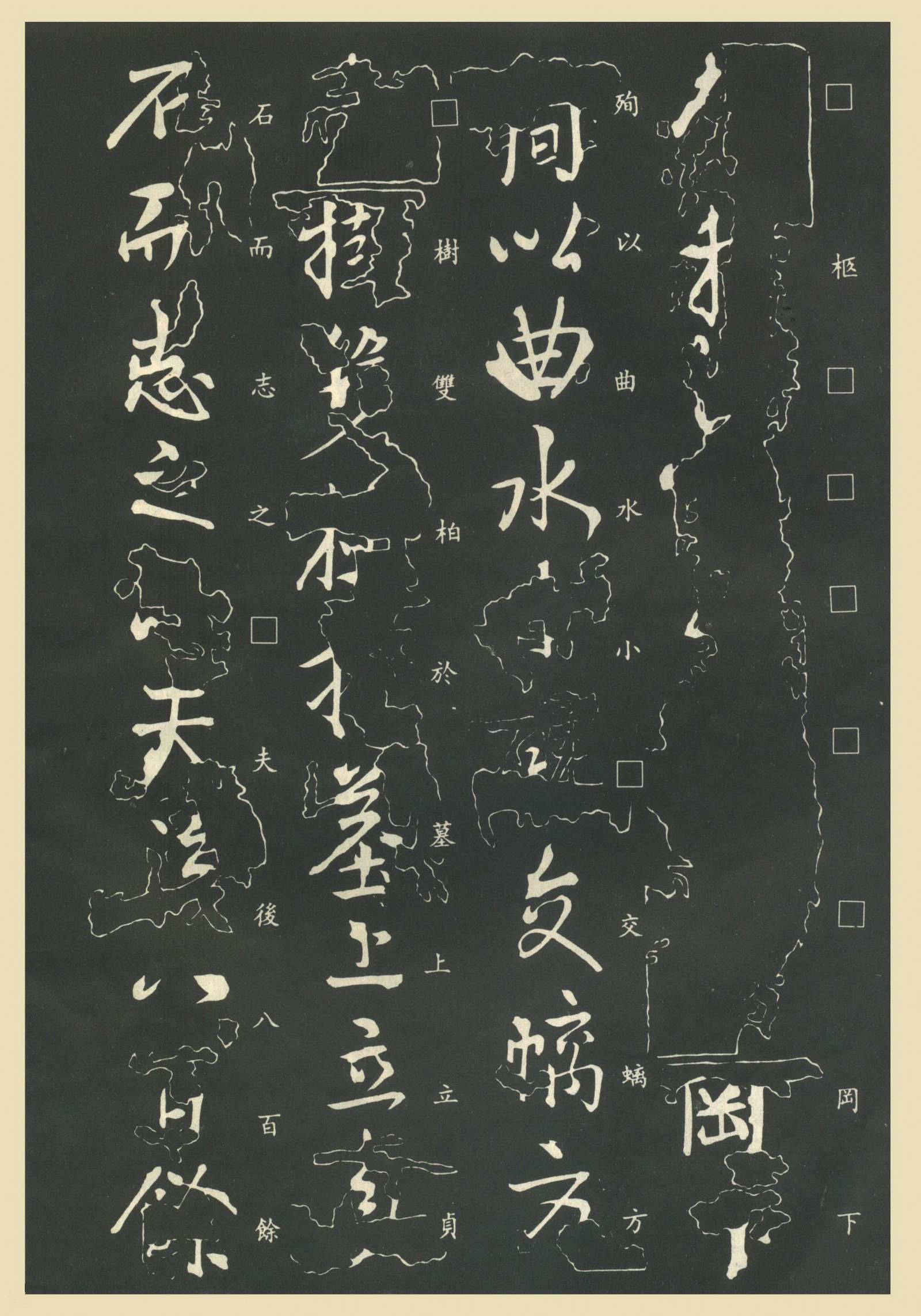

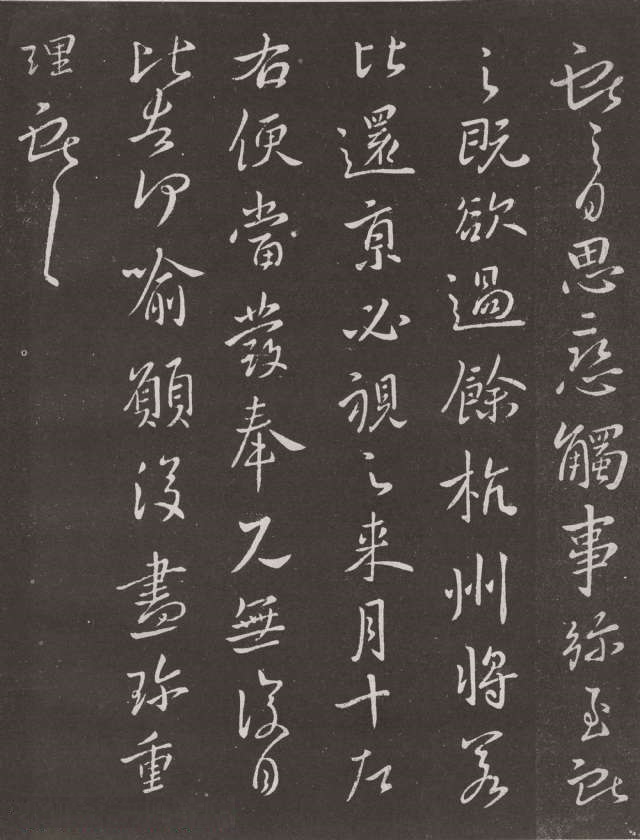

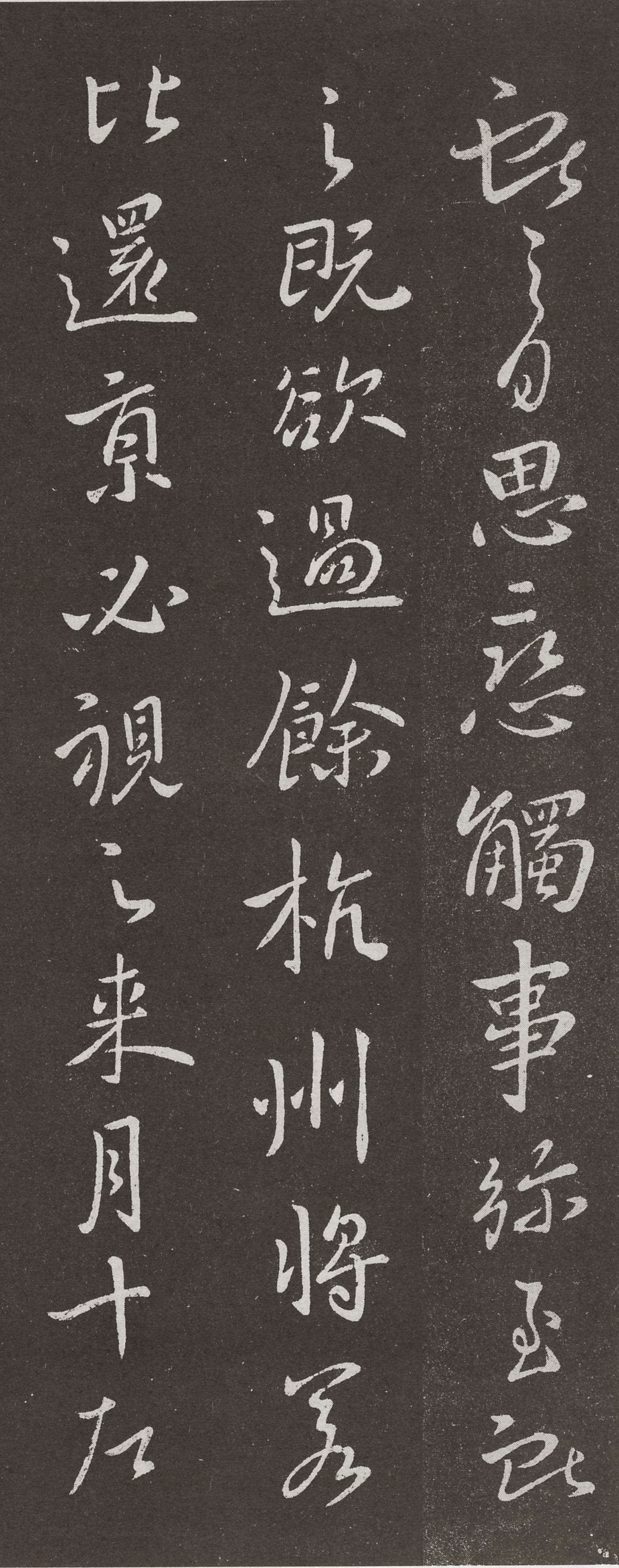

4、余杭帖

王献之《余杭帖》(又称《触事帖》)拓本。行书。入刻《淳化阁帖》卷九。

【释文】

獻之白:思戀觸事彌至。獻/之既欲過餘杭,州將若/比還京,必視之。來月十左/右,便當發。奉見無復日,/比告何喻,願復盡珍重/理。獻之白。

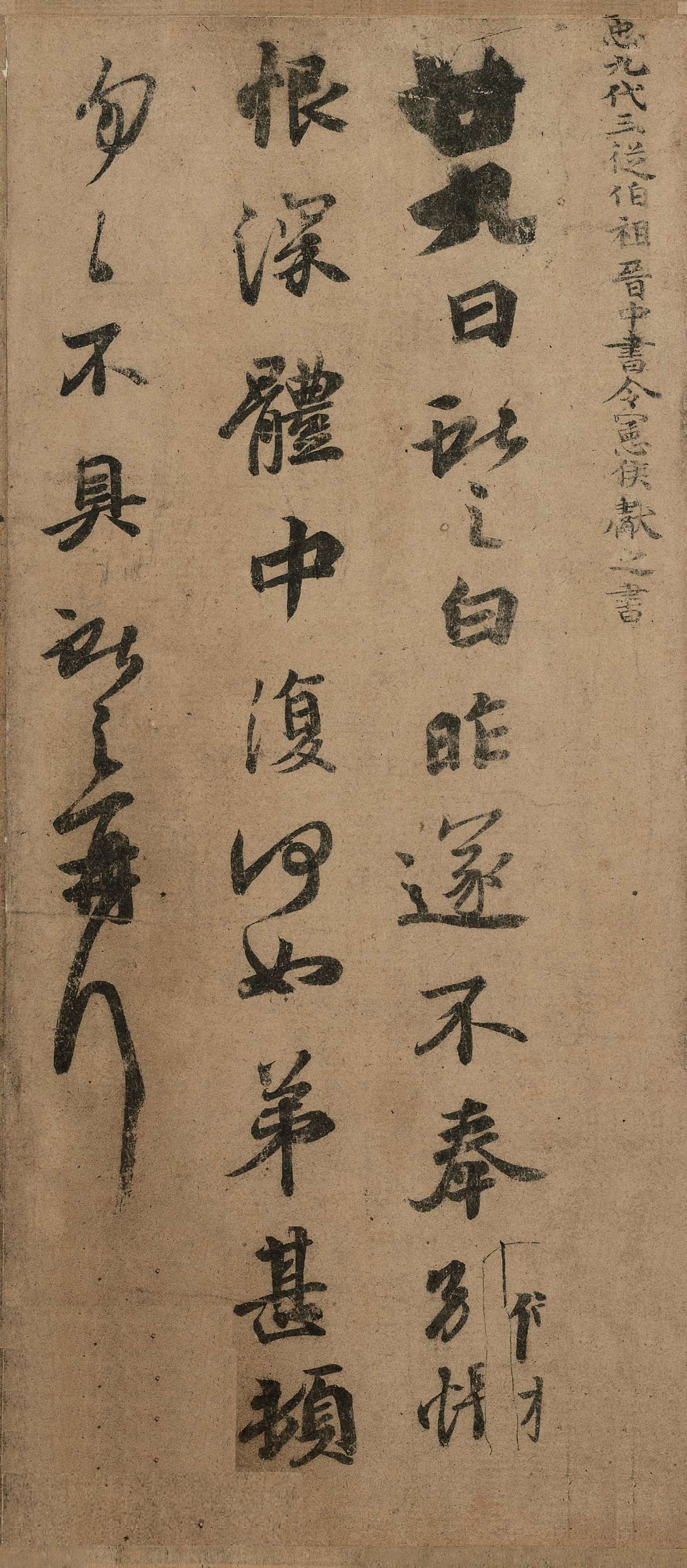

5、廿九日帖

王献之行楷《廿九日帖》 硬黄纸 唐摹本 行楷书。辽宁省博物馆藏。

《廿九日帖》为《万岁通天帖》中第六帖。此帖用笔秀媚飘洒,风流俊美,笔意连贯而舒展,章法生动,感之意犹未尽,回味无穷。出入右军法中,师古创新的面貌跃然纸上。除流传的王献之楷书《洛神赋》外,其书多是行草书,此帖中有些字极近楷书,尤为难能可贵。此帖双勾技术精妙,有下真迹一等之誉。世传王氏父子真迹,当推此帖为冠。

【释文】

忠九代三从伯祖晋中书令宪侯献之书

廿九日献之白。昨遂不奉别,怅恨深。体中复何如。弟甚顿。匆匆不具。献之再拜。

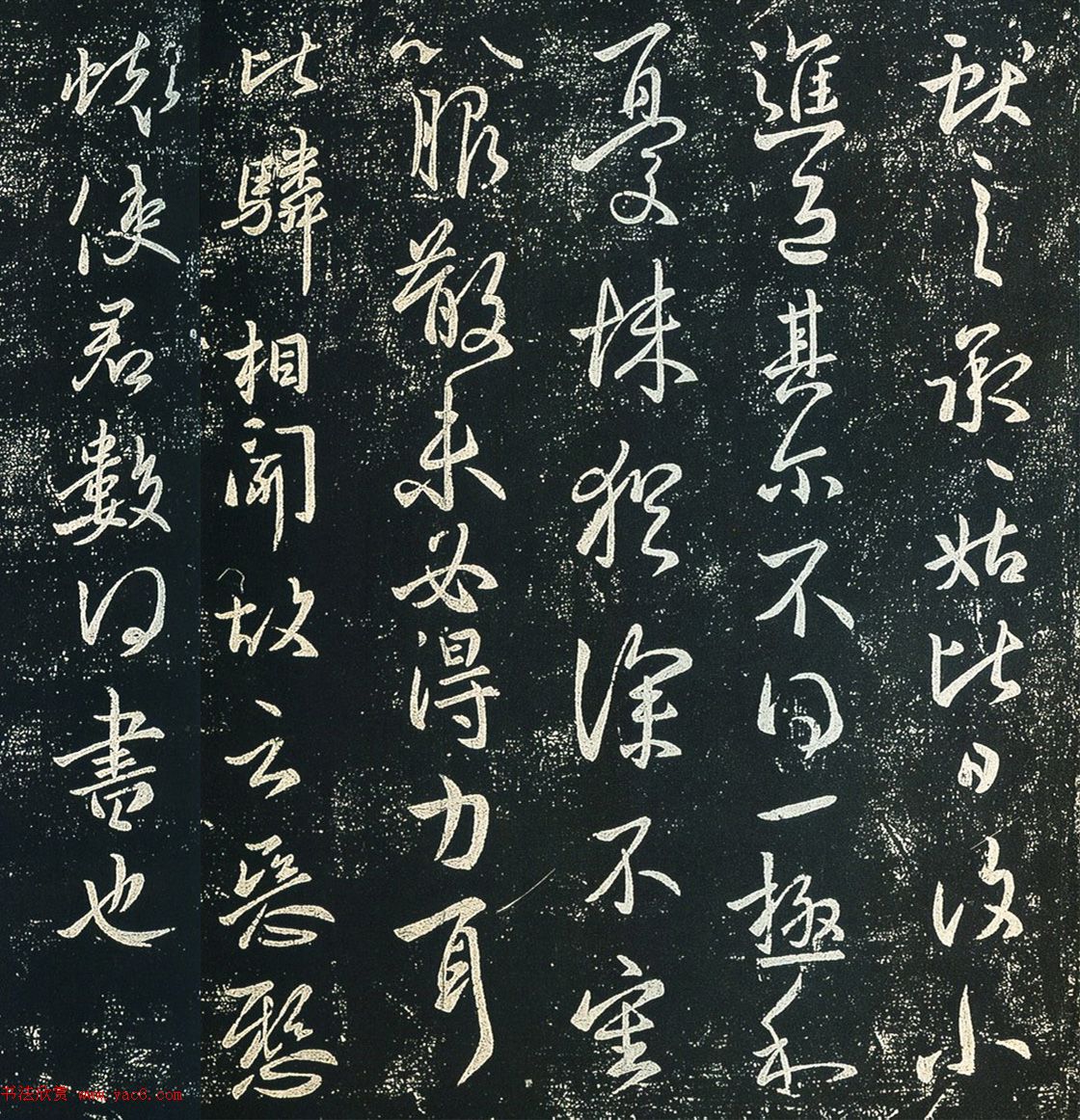

6、承姑帖

【释文】

献之白:承承姑比日复小进退,其尔不得一极和,忧悚犹深。不审以服散未必得力耳。比驎相闻,故云恶。悬怀使君,数得书也。

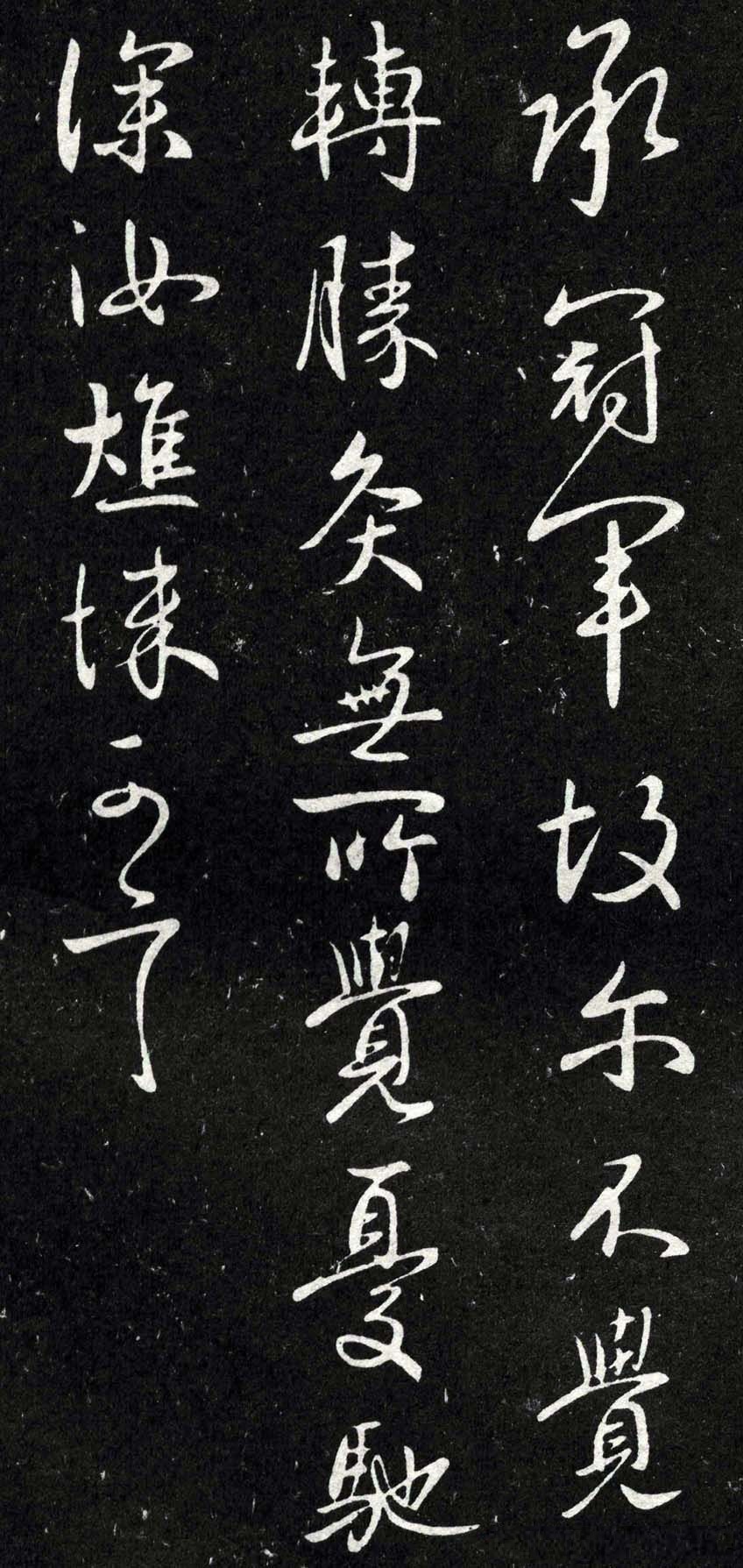

7、承冠军帖

【释文】

承冠军故尔,不觉转胜。灸无所觉,忧驰深,汝燋悚可言!

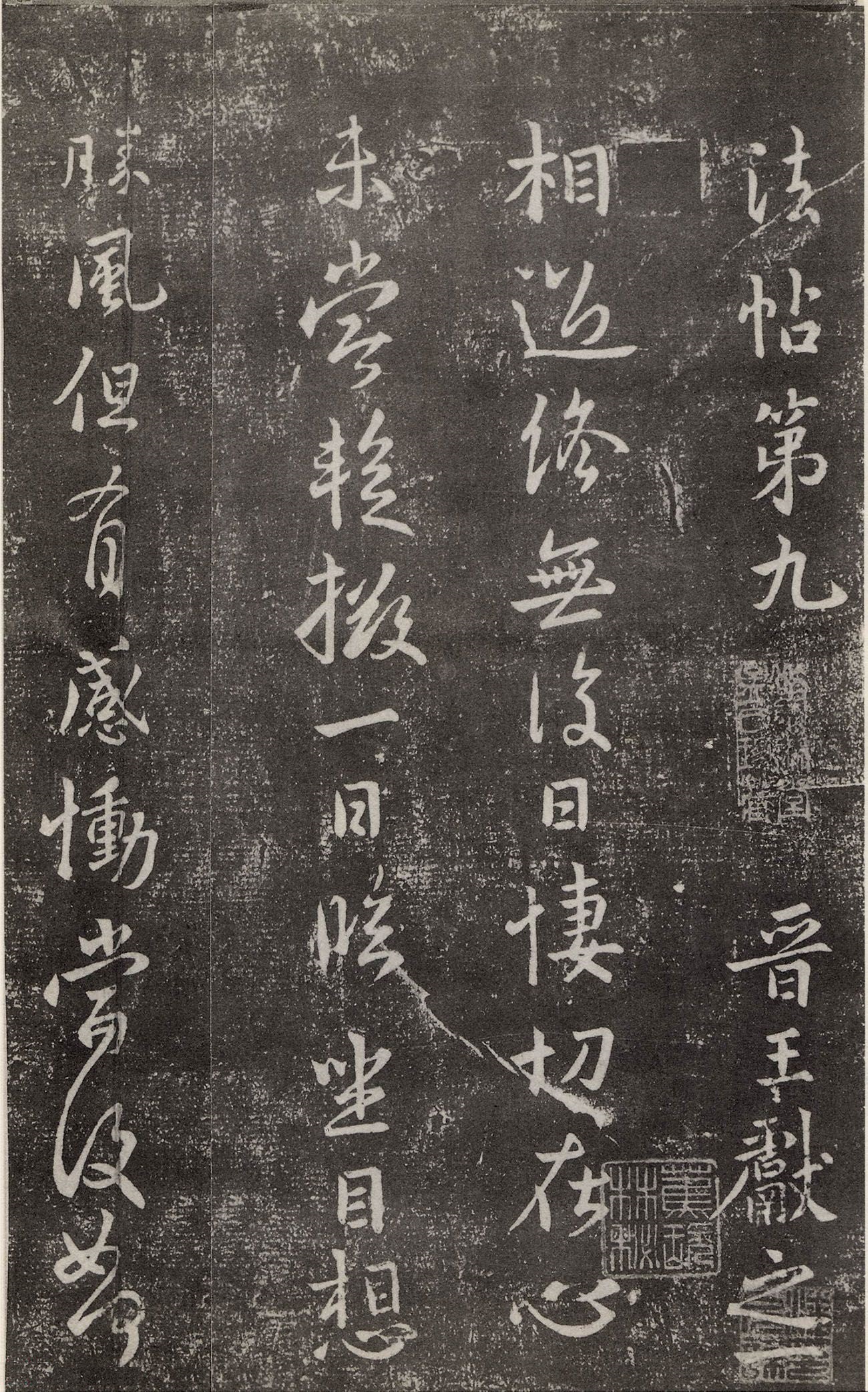

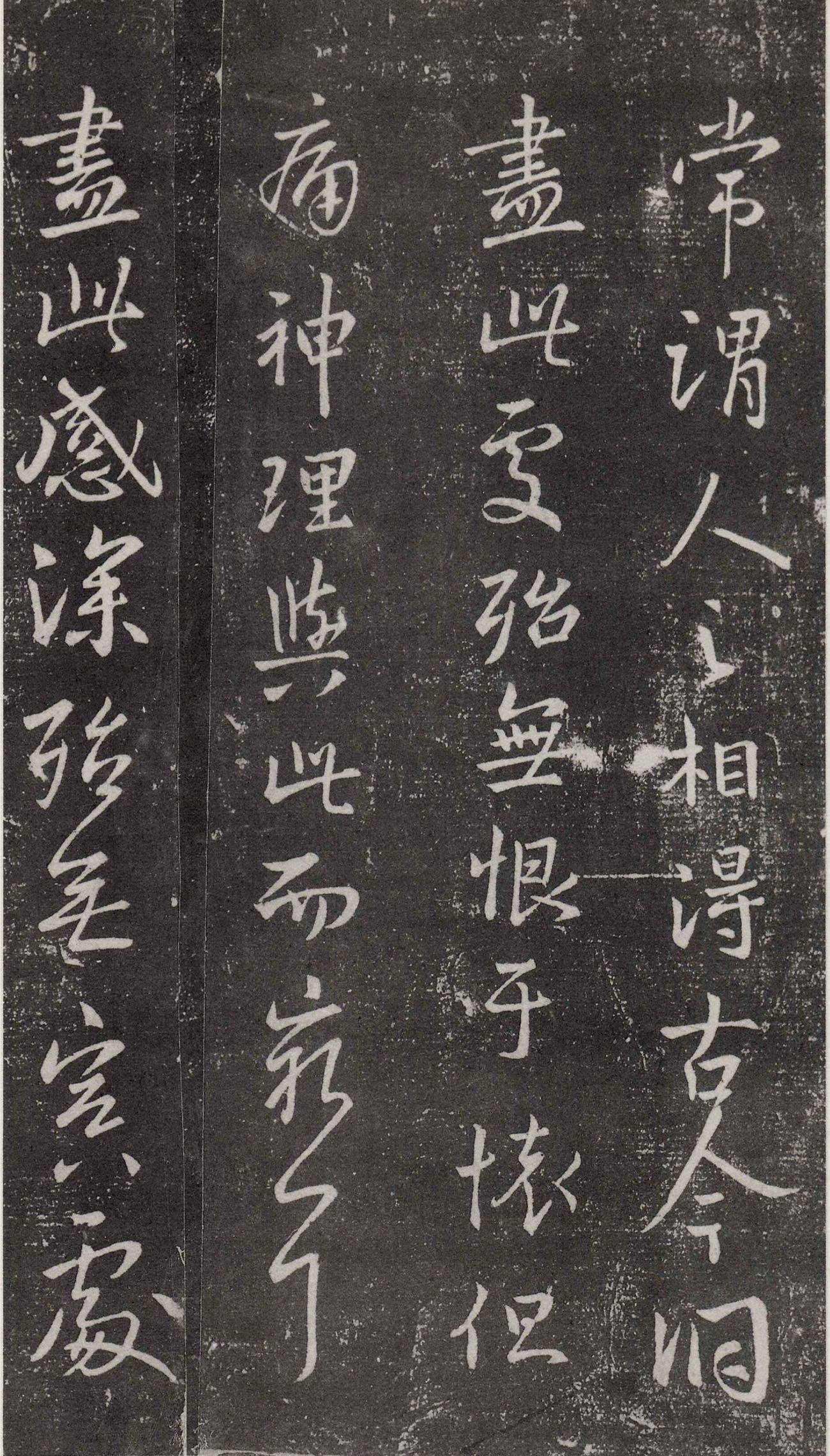

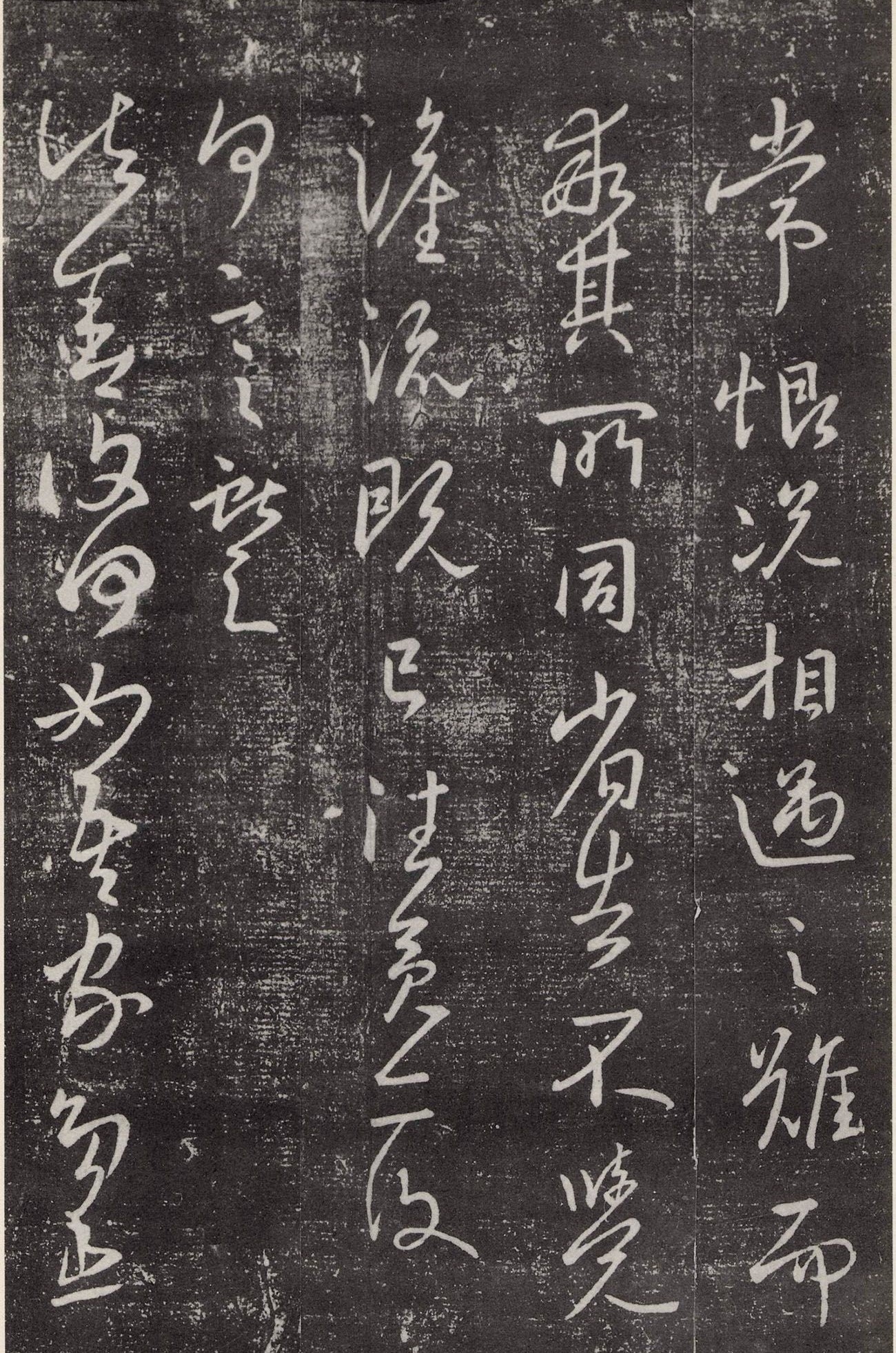

8、相迎帖

【释文】

相迎终无复日,凄切在心,未尝暂掇。一日临坐,目想胜风。但有感恸,当复如何? 常谓人之相得,古今洞尽此处,殆无恨于怀。但痛神理与此而穷耳。尽此感深,殆无寘处。常恨!况相遇之难,而乖其所同。省告,不觉泪流,既已往矣,亦复何言。献之白。

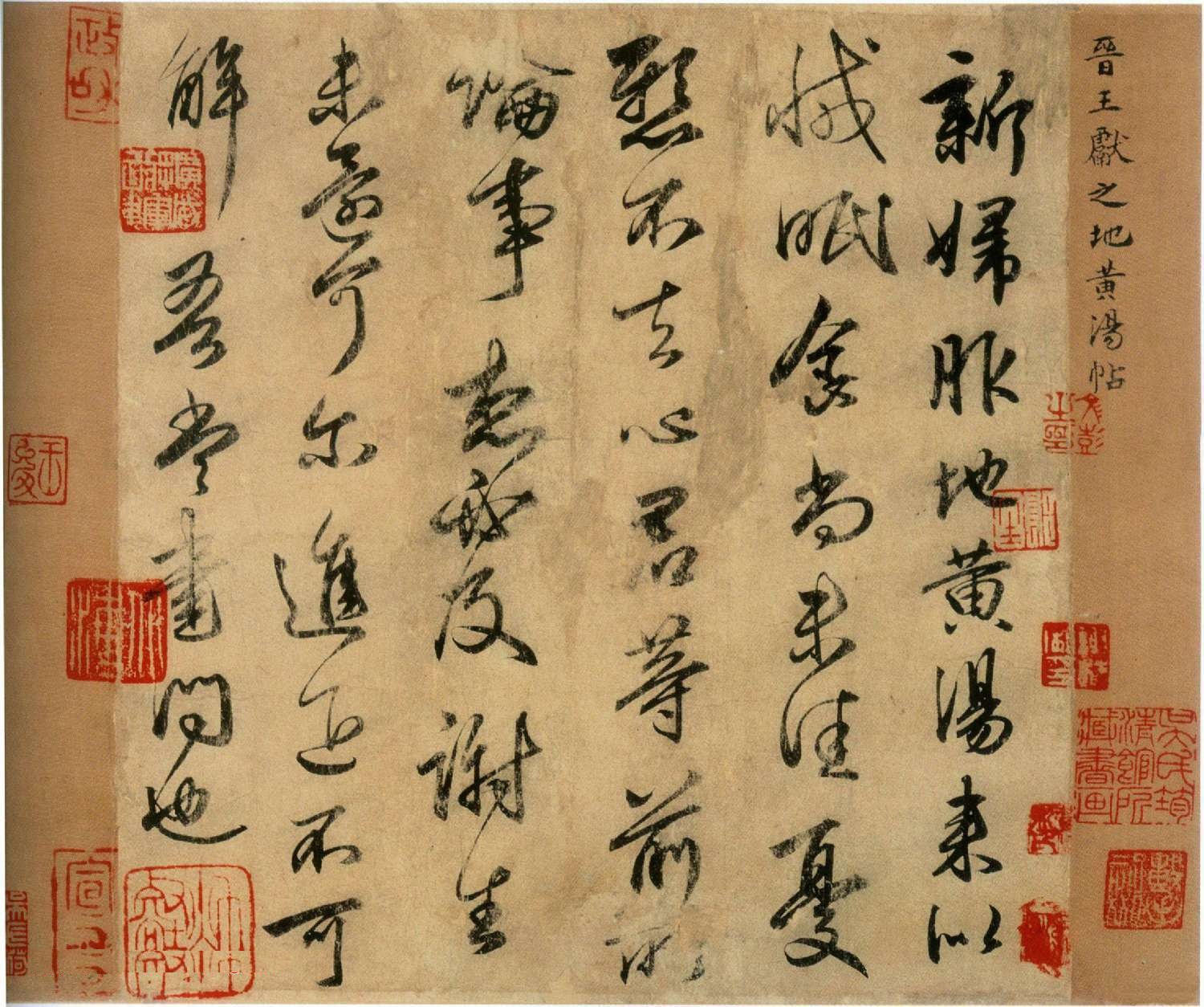

9、新妇地黄汤帖

王献之《新妇地黄汤帖》,唐人摹本。日本东京台东区书道博物馆藏。

【释文】

献之白:思恋,触事弥至。献之既欲过余杭,州将若比还京,必视之。来月十左右,便当发。奉见无复日,比告何喻?愿复尽珍重理。献之白。

773

773

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?