文人画(Literati painting),也称“士大夫写意画”、“士夫画”,古代艺术教育内容,泛指中国封建社会中文人、士大夫的绘画。别于民间和宫廷画院的绘画,始于唐代王维。作者一般回避社会现实,多取材于山水、花木,以抒发个人“性灵”,其中也有对民族压迫或腐朽政治的愤懑之情。标榜“士气”、“逸品”,讲求笔墨情趣,脱略形似,强调神韵,并重视书法、文学等修养及画中意境之表达。对传统美育思想及水墨、写意等技法的发展颇有影响。

中国古代文人以诗书入画,于山水、花鸟等自然物象中寄兴托志、抒情达意,自王维,经苏轼、赵孟頫、沈周、唐寅、董其昌、张宏、仇英、徐渭等人,成文人画一脉。文人画讲究笔墨情趣和诗书画印综合修养的传统、画格简淡的境界追求,以及崇尚和谐仁爱的审美理想。

文人画,亦称“士夫画”。中国画的一种。泛指中国封建社会中文人、士大夫所作之画。以别于民间画工和宫廷画院职业画家的绘画,北宋苏轼提出“士夫画”,元代赵孟頫称其“文人之画”,以唐代王维为其创始者,为南宗之祖。旧时也往往借以抬高士大夫阶层的绘画艺术。

书卷气或称“诗卷气”是文人画评画的一个标准,也就是说,文人画讲究在画作中体现出诗意。文人画的作品大都以山水、古木、竹石、花鸟等作为题材,以水墨或淡设色写意为表现手法。在墨和色彩的选择和使用上,文人画比较重视水墨的表现力,讲究墨分五色,善于通过墨浓淡干湿的不同变化,描绘不同的物象,抒发不同的情感,寄寓作者的情怀。文人画独特的创作思想和绘画风格是中国画的宝贵经验和传统,以特有的"雅"而独树一帜。

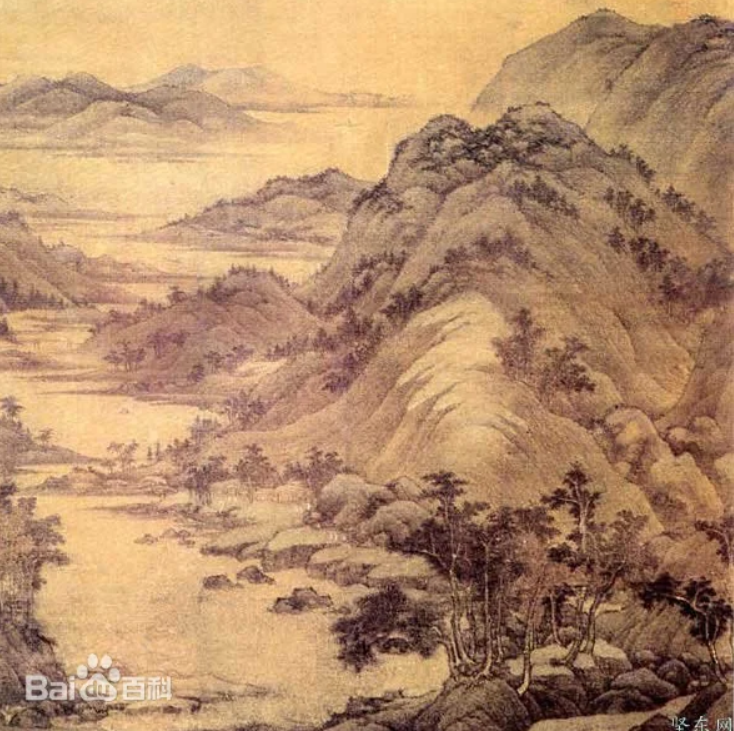

五代 董源《龙宿郊民图》

通常“文人画”多取材于山水、花鸟、梅兰竹菊和木石等,借以抒发“性灵”或个人抱负,间亦寓有对民族压迫或对腐朽政治的愤懑之情。他们标举“士气”、“逸品”,崇尚品藻,讲求笔墨情趣,脱略形似,强调神韵,很重视文学、书法修养和画中意境的缔造。姚茫父的《中国文人画之研究·序》曾有很高的品评:“唐王右丞(维)援诗入画,然后趣由笔生,法随意转,言不必宫商而邱山皆韵,义不必比兴而草木成吟。”历代文人画对中国画的美学思想以及对水墨、写意画等技法的发展,都有相当大的影响。

北宋 范宽《雪景寒林图》

文人画的形成和发展,是中国封建社会中多种因素促成的一种文化现象,它有着一个相当长的演进过程。早在两晋时代,一些画家在创作上表现出来的某些创作思想和艺术追求,诸如王维的“画乃吾自画”思想,宗炳的“畅神”说,王维对创作中感情成分的强调,以及顾恺之的“形神”理论等等,都应看作是文人画的滥觞。

文人画作为中国传统艺术的精髓,其创作理念、题材选择、笔墨技法与审美追求,都深深植根于儒释道三家思想的土壤。这三种思想并非孤立作用,而是相互交融,共同塑造了文人画 “以画载道” 的独特品格,其影响在具体作品与创作实践中有着鲜明体现。

儒释道思想对文人画影响的具体表现

文人画作为中国传统艺术的精髓,其创作理念、题材选择、笔墨技法与审美追求,都深深植根于儒释道三家思想的土壤。这三种思想并非孤立作用,而是相互交融,共同塑造了文人画 “以画载道” 的独特品格,其影响在具体作品与创作实践中有着鲜明体现。

儒家思想:以 “比德” 寄情怀,以笔墨显品格

儒家 “修身、齐家、治国、平天下” 的入世精神,让文人画成为士大夫表达道德理想与人格追求的载体,其影响主要体现在题材选择与创作理念上。

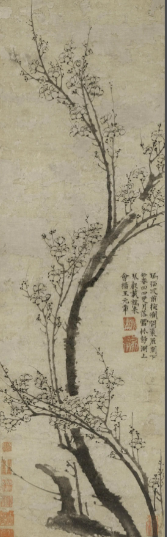

在题材上,文人画偏爱 “托物言志” 的意象,将自然物象与君子品格相联系,这正是儒家 “比德” 思想的直接体现。“梅兰竹菊” 四君子题材,正是儒家 “比德” 思想的体现:梅花傲雪象征坚韧不拔,兰花幽香代表高洁品格,竹子中空有节寓意谦逊正直,菊花隐逸绽放暗合淡泊之志。王冕《墨梅图》中 “不要人夸好颜色,只留清气满乾坤” 的题诗,正是借梅花表达不媚世俗的高洁;郑板桥画竹 “咬定青山不放松”,实则是借竹明志,传递对操守的坚守;文徵明的兰草图常以淡墨勾勒,不着艳色,暗合 “质朴无华” 的君子之风。

在创作理念上,儒家 “游于艺” 的思想让文人画超越了单纯的技法展示,成为修身养性的途径。苏轼提出 “论画以形似,见与儿童邻”,强调绘画不应止步于模仿物象,而要传递内心的精神境界。他在画竹时注重 “胸有成竹”,这里的 “成竹” 不仅是对竹子形态的观察,更是对 “正直”“有节” 等品格的内化 —— 笔墨的刚柔、线条的曲直,都成为画家人格的外在投射。这种 “画品即人品” 的观念,让文人画脱离了 “技艺” 的层面,升华为 “修身” 的实践:画家通过笔墨训练磨练心性,作品则成为观者感知其品格的媒介。

道家思想:以 “自然” 为根本,以 “空灵” 造意境

道家 “道法自然”“天人合一” 的理念,让文人画突破了 “写实” 的局限,转向对自然本真与宇宙规律的追寻,其影响集中体现在意境营造与笔墨技法上。

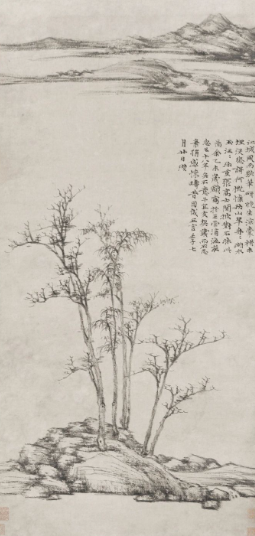

在境界追求上,文人画以 “再现自然” 为起点,以 “融入自然” 为归宿。王维的山水画被视为这一思想的典范,他笔下的山水并非对具体山川的复制,而是 “空山新雨后,天气晚来秋” 的诗意之境 —— 画面中不见浓墨重彩的堆砌,却通过淡墨的晕染、留白的铺陈,传递出山林的清幽与自然的虚静。这种 “画中有诗” 的境界,正是道家 “天地有大美而不言” 的体现:不刻意雕琢,却让观者在留白中感受到宇宙的辽阔与生命的自在。倪瓒的山水画更是将这种 “自然之境” 推向极致,他的《渔庄秋霁图》仅以几笔墨线勾勒山坡、茅亭,大片空白被视为 “湖水” 与 “天空”,看似简淡却意境悠远,恰如庄子所言 “至人无己,神人无功,圣人无名”—— 摒弃外在的繁复,方能抵达本真。

在创作态度与技法上,道家 “解衣般礴” 的自由精神,让文人画摆脱了程式化束缚,追求 “墨戏” 般的随性表达。庄子认为,真正的艺术创作需要 “忘乎所以”,抛开外在的规矩与功利,才能与自然精神相通。这种思想影响了文人画的创作状态:他们作画不为迎合他人,只为 “自适其意”,如米芾画 “米点山水”,以泼墨点染替代严谨勾勒,看似随意却暗合山水的氤氲之气;徐渭的《墨葡萄图》以狂放的笔触、淋漓的墨色描绘葡萄,不求形态工整,却将 “怀才不遇” 的愤懑与对自由的渴望融入笔墨,实现了 “心与物游” 的创作状态。这种 “不求形似求神韵” 的技法,本质是对道家 “自然无为” 的践行 —— 不强行控制笔墨,而是让情感与笔墨自然交融,最终达到 “气韵生动” 的效果。

佛家思想:以 “空寂” 破表象,以 “顿悟” 求本真

佛家,尤其是禅宗 “明心见性”“不立文字” 的理念,让文人画跳出了 “具象再现” 的框架,转向对 “言有尽而意无穷” 的精神境界的追求,其影响主要体现在画面留白与精神表达上。

在画面处理上,佛家 “色空不二” 的辩证思维催生了文人画的 “留白” 艺术。禅宗认为,真正的真理无法通过语言文字完全表达,需 “得意忘言”;文人画则以 “留白” 对应这种 “言外之意”—— 空白并非 “无”,而是 “有” 的延伸,是让观者产生联想的空间。八大山人的作品将这种 “留白” 用到了极致:他画鱼,常以寥寥数笔勾勒鱼身,鱼眼圆睁却不着水纹,大片空白既是水面,又暗含 “鱼在水中游” 的灵动;他画鸟,鸟身紧缩于画面一角,背景全为空白,却在 “孤鸟” 与 “空境” 的对比中,传递出 “万物皆空” 却 “自性圆满” 的禅意。这种 “少即是多” 的表达,恰如佛家 “一花一世界,一叶一菩提”—— 摒弃表象的繁复,才能直指事物的本质。

在精神表达上,佛家 “顿悟” 思想让文人画注重 “以简驭繁”,用最简练的笔墨传递最深厚的情感。石涛提出 “搜尽奇峰打草稿”,这里的 “搜奇峰” 并非简单写生,而是通过观察自然领悟 “万法归一” 的禅理 —— 最终落笔时,山水不再是具体的峰峦,而是内心对 “自然与自我” 关系的顿悟。他的《黄山图》不执着于黄山的具体形貌,而以奔放的笔墨勾勒山势的气韵,观者所见并非 “黄山”,而是画家面对山水时的精神共鸣。这种 “得意忘形” 的表达,打破了 “物象” 与 “情感” 的隔阂:笔墨不再是描摹物象的工具,而是传递内心顿悟的媒介,正如禅宗 “直指人心”—— 无需外在修饰,直指精神本真。

儒释道精神在文人画中的融合例证

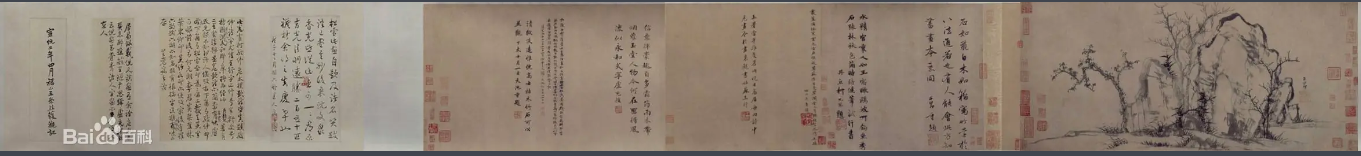

儒释道三家思想并非割裂地存在于文人画中,许多经典作品都体现了三者的交融。赵孟頫的《秀石疏林图》便是典型,画面中枯木、奇石、疏竹的组合,既含儒家 “比德” 之意 —— 竹子象征君子气节,又有道家 “自然” 之趣 —— 枯木的苍劲、奇石的朴拙皆顺应自然本真,更暗含佛家 “空寂” 之境 —— 画面留白营造出虚静氛围,传递出对世俗纷扰的超脱。画中题诗 “石如飞白木如籀,写竹还于八法通”,将绘画笔墨与书法技法相通,既是儒家对 “艺道合一” 的追求,也暗合道家 “技进于道” 的理念,同时在笔墨的简淡中透着佛家 “舍形取神” 的智慧。

董其昌的山水画同样融合三家精神。他提出 “南北宗论”,推崇南宗山水的 “顿悟” 式创作,这是佛家思想的体现;其笔下山水注重 “平淡天真”,以淡墨皴擦营造空灵意境,呼应道家 “自然无为”;而他强调绘画 “气韵生动” 需以 “读万卷书,行万里路” 为根基,则是儒家 “修身” 思想的延伸。如《秋兴八景图》,既通过山水意象传递对自然的敬畏(道家),又以笔墨的雅逸彰显文人品格(儒家),更在云烟缭绕的留白中暗含 “世事无常” 的禅意(佛家)。

儒释道思想对文人画的影响,最终都指向一个核心:让绘画成为 “连接心灵与宇宙” 的桥梁。儒家让文人画扎根于 “人间品格”,道家让其融入 “自然本真”,佛家让其抵达 “精神空寂”。三者交织,使得文人画不仅是 “画”,更是中国人精神世界的镜像 —— 在笔墨间,我们能看到对道德的坚守、对自然的敬畏,以及对生命本质的追问。

儒释道思想对文人画的影响,最终都指向一个核心:让绘画成为 “连接心灵与宇宙” 的桥梁。儒家让文人画扎根于 “人间品格”,道家让其融入 “自然本真”,佛家让其抵达 “精神空寂”。三者交织,使得文人画不仅是 “画”,更是中国人精神世界的镜像 —— 在笔墨间,我们能看到对道德的坚守、对自然的敬畏,以及对生命本质的追问。

756

756

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?