引言:人的大脑是有可塑性的,这有助于我们学习和掌握新事物。很多学过钢琴的读者门都有这个体会,想要学习弹奏,首先要能准确、灵活地控制自己的手指,这是一个相对专业的运动技能,可以通过大量的重复练习来实现;类似地,诸如投篮、乒乓球、骑自行车、甚至敲键盘等许多技巧性要求高的技能来说,大量重复的练习可以让一个新手达到熟练掌握该项运动的水平。但是,在经过较长时间的练习以后,技能提升可能会进入一个平台期,是否能够通过更多的练习来达到专业选手的水平,一方面是要依靠一定的天赋,另一方面则是需要正确的训练方法。在AI和机器人技术发展日新月异的今天,是否可以依靠机器人技术来辅助提升人类的运动技能呢?

【基本信息】

论文标题:Surmounting the ceiling effect of motor expertise by novel sensory experience with a hand exoskeleton

发表期刊:Science Robotics

发表时间:2025年1月15日

【访问链接】

论文链接:https://www.science.org/doi/10.1126/scirobotics.adn3802

【研究背景】

很多人都听过一个理论叫“一万小时”理论,主要阐述的观点是通过大量重复的、主动的刻意练习,可以让我们的大脑学习并掌握某项技能,比如走路、跳舞、敲键盘、骑车、各种球类运动等等。

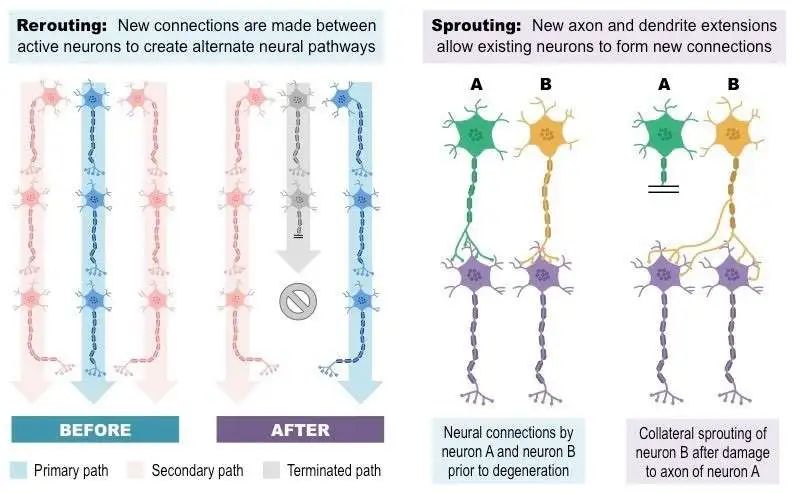

这主要得益于我们神经系统中的“神经元可塑性”,有时也被称为“大脑的可塑性”,可以通过外部刺激(比如肌肉运动、声光电刺激等)的方式让神经元之间的连接发生改变,某些区域的连接增强,而某些区域的连接减弱,从而产生新的感知-运动的网络结构,大脑的功能区域也会发生变化,如此一来我们就能学会某项技能,正所谓“熟能生巧”。

不仅如此,这项理论也可以用于各种康复治疗和康复训练中。例如,脑卒中患者由于脑部损伤会丧失一部分感知和运动的功能,从而导致感知觉障碍、大脑的其他功能障碍、运动功能障碍等问题。

但是,在合理的康复治疗和康复训练下(尤其是患者主动参与的康复训练),大脑内部的神经元可以产生新的连接,从而重塑大脑的功能,虽然不一定能达到完全健康的水平,但是可以恢复一部分功能。

上述过程可以通过机器人辅助来实现,也是当前康复机器人研究的主流方向之一。

对于正常的人类技能学习来说,我们是不是可以认为,练习的时间越长,技能就会掌握得越好,没有上限呢?事实可能并不如此。

对于受过训练的人,如运动员和音乐家,在整个学习过程中的技能提升并不全是增量的,在经过大量训练后,技能的学习往往会进入平台期。对于那些寻求进一步发展复杂技能的训练有素的人来说,这一点尤为重要,因为在为稳定技能进行大量训练后,学习收益减少,即所谓的 “天花板效应”。

【科学问题】

想要克服这一问题,主要的瓶颈是要求在这之前对要学习的技能没身体经验,要有很强的“新鲜感”,从而可以更好地刺激神经系统的学习过程。

这是由于我们的大脑对未经历过的复杂技能的运动模拟和 / 或运动想象不精确,这可能使学习者难以获得期望的身体运动和实际产生的身体运动之间的精确误差信息。因此,可以通过探索性地重组运动来进一步完善训练有素的运动技能,以最小化性能误差和 / 或最大化奖励,从而重新调整身体各个系统的运动协同,有助于突破技能的天花板。

就像写代码一样,有时候无论如何优化代码都没有办法提升性能的时候,可以考虑重构,把某些模块打乱后推倒重来,也许最终提升整体的性能。

对于运动技能的学习来说,在遇到天花板时,我们可以通过设置更加复杂的运动模式来提升这种体验。但是接触复杂运动技能时,拥有先前未经历过的感官体验是否能进一步提高技能的训练效果(比如更快的弹奏速度、更协调的弹奏过程等),从而克服天花板效应,这一点尚未得到解决。

【核心思路】

来自日本的研究团队研发了一款可穿戴式的外骨骼机械手,可以辅助穿戴者的每一根手指产生独立的屈伸运动过程,并且希望通过程序化的手指被动运动来构建更加复杂且不可预期的运动过程,通过这种“打乱的”、“随机的”、“更快的”手指运动来让音乐家的手指感受之前未感受过的手指动作,从而刺激音乐家的神经肌肉系统提升其运动技能。

通过设计合理的运动训练任务,可以实现音乐家们技能的进一步提升。在论文中,作者一共设计了3个实验来验证该想法。

1. 通过被动训练克服过度学习的运动技能的局限性

首先测试了在通过长期积极练习运动技能使技能达到平台期后,接触被动控制的手指运动是否能提高熟练手指运动的表现。

在这个实验中,30位钢琴家被要求练习一个技术性很强的任务: 右手食指和无名指同时按下间隔的琴键(D键和F键),然后右手中指和小指同时按下相邻的琴键(E键和G键)反复交替演奏。钢琴家们首先在家自行联系,在技能达到瓶颈后参与到有外骨骼机器人辅助的手指被动训练实验中,且研究团队将钢琴家分为2组,一组体验复杂的手指动作模式,一组体验简单的手指动作。

值得注意的是,外骨骼机器人带动手指运动的速度达到了每秒4次(4Hz),这比钢琴家们此前能达到的最快速度(平均每秒2.3次)要快很多,并且研究人员通过肌电图监测来确保外骨骼机器人是被动运动的。

在干预前后,每个参与者都尽可能快速准确地用钢琴积极执行运动任务,其中包括在预训练期间使用的复杂手指运动进行连续的钢琴按键(详见文章最后的论文视频)。在实验室干预后的一天,再次在家中评估技能,以评估干预的保持效果。

最终,在30分钟的外骨骼机器人辅助训练以后,体验了复杂手指被动训练任务的钢琴家的手指按键间隔由训练前的434.6毫秒缩短到了407.4毫秒,按键速度显著提升,且在第二天还能依然保持这个速度。相反的,体验简单手指被动训练任务的钢琴家的按键速度并没有明显提升。

2. 被动训练对灵巧运动技能的特定影响

在第二个实验中,研究者深入研究了上述外骨骼机器人辅助的被动训练对运动技能的特定影响,因此设计了5个实验组来进行对照实验。

其中,5个实验组的主要区别是对于外骨骼机器人辅助训练的设置不同:

快速-复杂组(外骨骼手指被动运动频率4Hz);

快速-简单组(外骨骼手指被动运动频率4Hz);

慢速-复杂组(外骨骼手指被动运动频率1Hz);

受试者主动练习组(无外骨骼机器人辅助,每秒按2次琴键);

休息对照组(无任何联系)。

实验结果发现,只有第一组(快速-复杂组)的实验对象有明显的技能提升,因此可以证明只有更加复杂的任务才有可能提升训练者的技能天花板。

并且,与之前业界主流的观点“只有刻意练习才会带来功能提升”不同的是,采用被动训练也能达到技能提升的效果,前提是这些训练任务没有被受试者体验过。这似乎涉及了一些新的神经机制,目前尚不清楚,可能会启发一些新的研究思路。

3. 背后机理研究:皮质脊髓系统编码的手部运动学

为了研究前两个实验背后的神经机制,第三个实验测试了被动接触多指运动是否会在皮质脊髓系统中带来神经可塑性变化,共有28 名钢琴家参与了这个神经生理学实验。

其中,研究团队使用了经颅磁刺激技术(TMS)对受试者参与被动前后的大脑皮层进行刺激,并观察所能诱发的手指运动模式的变化。

实验结果发现,接受了复杂动作训练任务的受试者,在训练后其独立运动模式的比重明显增加。而接受简单动作训练的受试者,则主要表现为同步运动模式的减少。这种变化仅出现在接受训练的右手,而未训练的左手则没有改变。

因此,这一发现可能揭示了一个重要的神经可塑性机制:被动体验新的复杂动作模式,可以重塑大脑皮层中编码的手指运动模式,增强手指独立控制的成分。

研究人员认为这可能是通过感觉运动区域之间的功能连接实现的,即:刺激体感神经元能够激活运动皮层的神经元。 并且研究人员还发现,即使是未经训练的左手,也表现出了运动性能的提升,但是其运动皮层中的运动模式并未改变。

【总结】

这项研究基于外骨骼机械手对能够熟练控制手指精准运动的钢琴家的被动训练实验发现,即使是已经熟练掌握某项运动技能的专业选手,也有可能通过在训练过程中加入“新的感觉体验”来进一步提升运动技能,从而突破运动技能学习的“天花板效应”。

此外,纯被动训练也能提升运动技能这背后所涉及的神经机制有可能带来新的研究方向,不仅可以用在健康人运动技能提升方面,还对于脊髓损伤、脑损伤导致的瘫痪患者的康复机器人研究、康复训练方案研究等方面都指出了一条新的研究方向。

论文视频:

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?