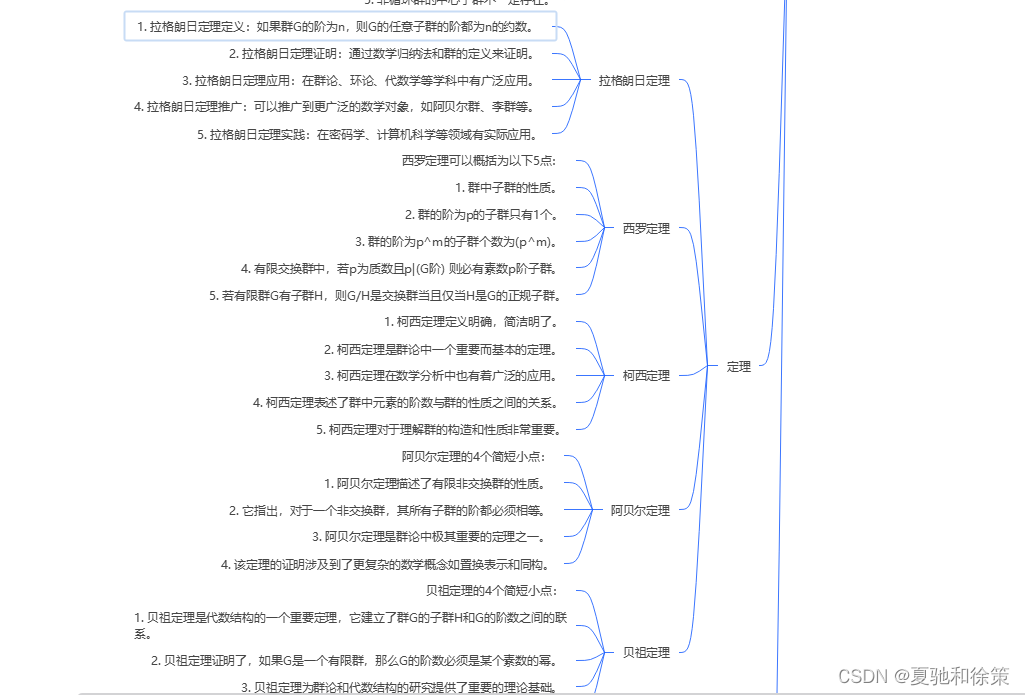

思维导图:

5-4 群与子群

定义 5-4.1:群

- 代数系统 〈G,∗〉:G 是非空集合,* 是定义在 G 上的二元运算。

- 条件:

- 封闭性:运算 * 在 G 上是封闭的。

- 结合性:运算 * 是可结合的。

- 幺元存在:存在元素 e(幺元),使得对任意 x∈G,都有 e∗x=x∗e=x。

- 逆元存在:对每个元素 x∈G,存在逆元 x−1。

例题1:旋转群

- 集合:R 表示平面上旋转角度的集合(0°, 60°, ..., 300°)。

- 运算:★ 表示旋转角度的连续作用。

- 验证群:展示 R 在 ★ 下是封闭的,满足结合律,存在幺元(0°),每个元素有逆元。

定义 5-4.2:有限群与无限群

- 有限群:若 G 是有限集,则 〈G,∗〉 为有限群,阶数为 |G|。

- 无限群:若 G 是无限集,则 〈G,∗〉 为无限群。

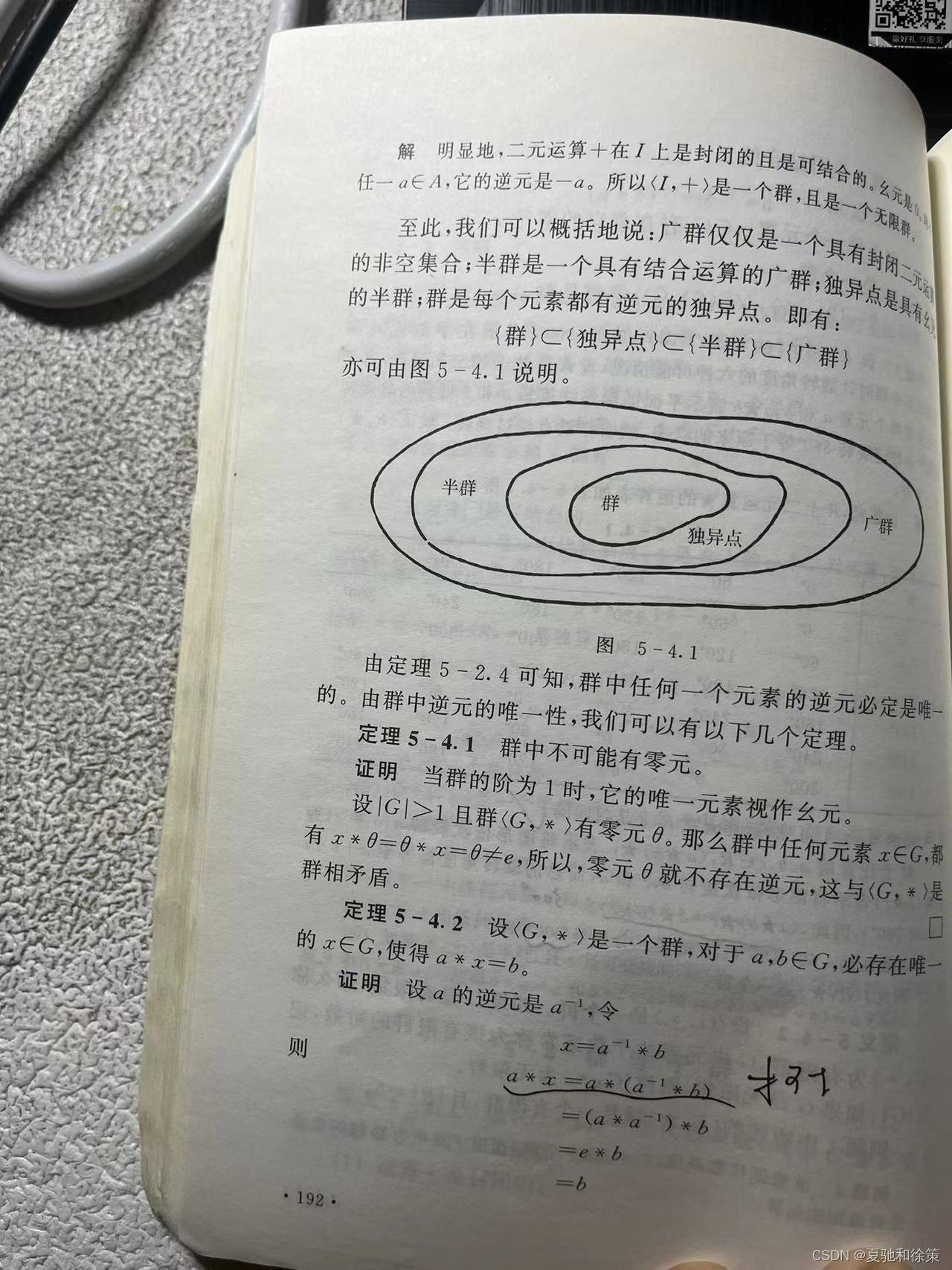

定理 5-4.1:群中无零元

- 证明:群的定义与零元的性质冲突(零元不会有逆元)。

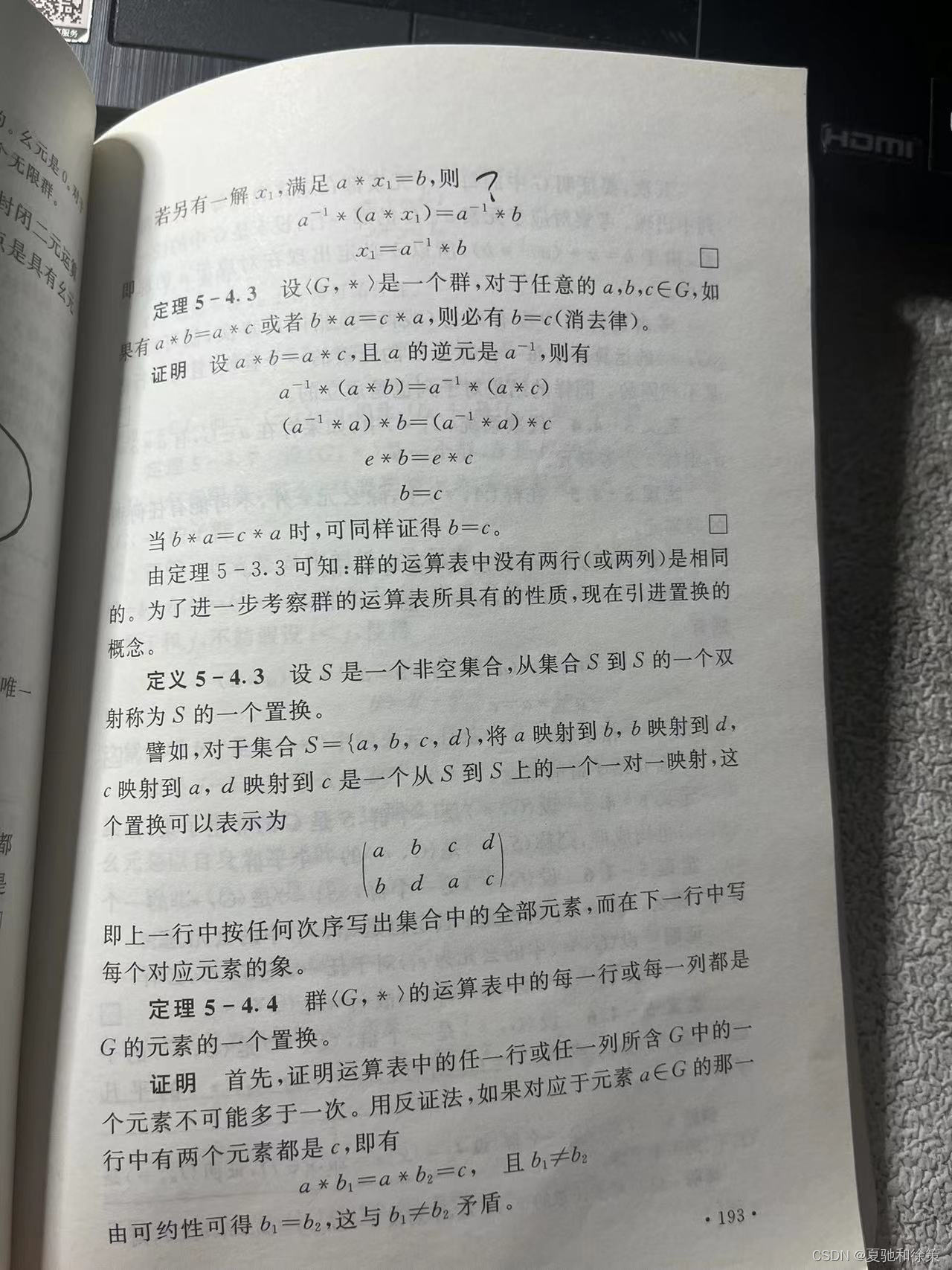

定理 5-4.2:唯一解的存在

- 证明:对于 a,b∈G,存在唯一的 x∈G 使得 a∗x=b。

定理 5-4.3:消去律

- 证明:若 a∗b=a∗c 或 b∗a=c∗a,则 b=c。

定义 5-4.3:置换

- 置换:集合 S 到自身的双射。

定理 5-4.4:运算表的置换性质

- 证明:群的运算表中每行或每列都是元素的置换。

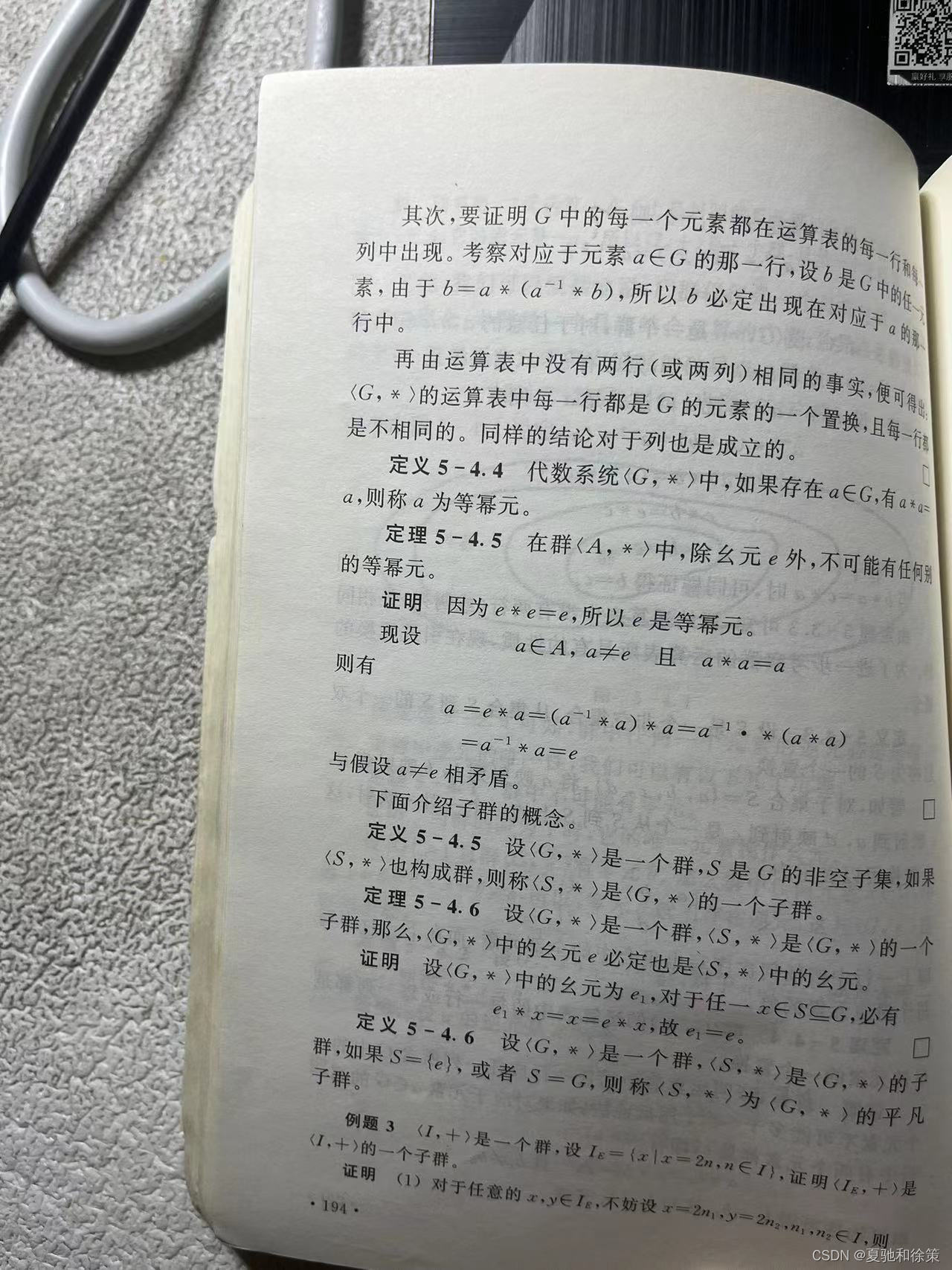

定义 5-4.4:等幂元

- 等幂元:若 a∗a=a,则 a 为等幂元。

定理 5-4.5:除幺元外无等幂元

- 证明:群中除幺元外,不存在其他等幂元。

定义 5-4.5:子群

- 子群:若 〈S,∗〉 是 〈G,∗〉 的子集且构成群,则称为子群。

定理 5-4.6:子群的幺元

- 证明:子群的幺元与原群相同。

定理 5-4.7:有限子集的子群性

- 证明:若 B 是 G 的有限非空子集且封闭,则 〈B,∗〉 是子群。

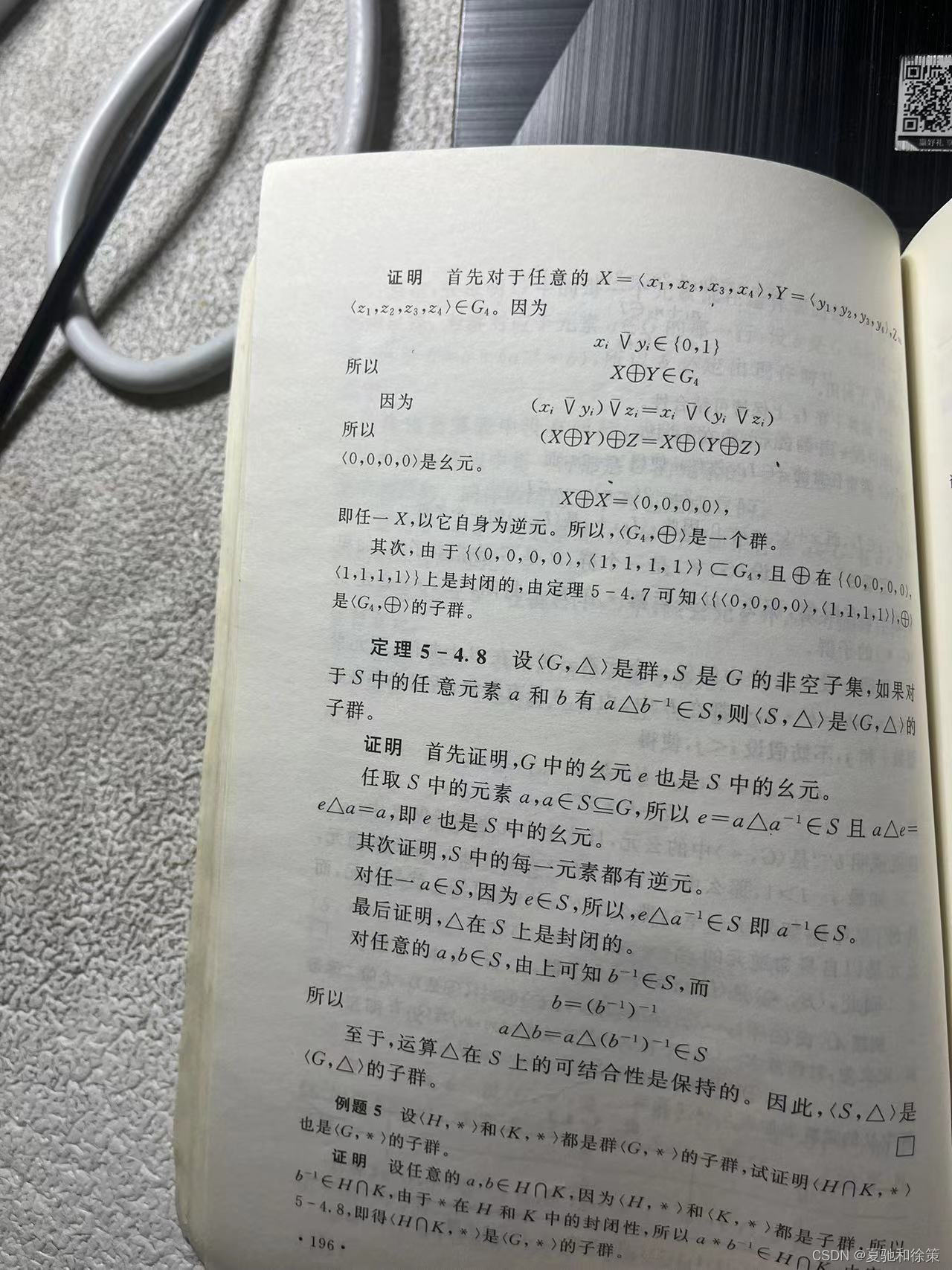

定理 5-4.8:子群的条件

- 证明:若对于 S 中的任意元素 a 和 b,有 a∗b−1∈S,则 〈S,∗〉 是子群。

定义:

定义 5-4.1:群

- 代数系统 〈G,∗〉:G 是非空集合,* 是定义在 G 上的二元运算。

- 群的条件:

- 封闭性:对于所有 x,y∈G,有 x∗y 也在 G 中。

- 结合性:对于所有 x,y,z∈G,满足 (x∗y)∗z=x∗(y∗z)。

- 幺元存在性:存在元素 e(称为幺元),使得对每个 x∈G,都有 e∗x=x∗e=x。

- 逆元存在性:对每个 x∈G,存在元素 x−1(称为 x 的逆元),使得 x∗x−1=x−1∗x=e。

解释:

- 封闭性:确保群中任意两个元素的运算结果仍然在该群内。

- 结合性:确保群中元素运算的结合顺序不影响最终结果。

- 幺元:群中存在一个特殊元素,它与群中任何元素的运算结果都是那个元素本身。

- 逆元:群中每个元素都有一个相对应的逆元,使得该元素与其逆元的运算结果为幺元。

重要性:

- 这个定义是理解群论的基础,群论是数学中一个重要的领域,广泛应用于代数、几何、物理学等多个领域。

- 理解这个定义对于学习更复杂的数学结构,如环、域等,非常重要。

在数学中,定义的作用是确立基本概念,而不是表述需要证明的命题。因此,对于定义 5-4.1,我们的目标是理解和应用它,而不是去证明它。

定义 5-4.2:有限群与无限群

- 有限群:如果群 〈G,∗〉 中的集合 G 是有限的,那么这个群称为有限群。群 G 中元素的个数称为群的阶数,记为 |G|。

- 无限群:如果群 〈G,∗〉 中的集合 G 是无限的,那么这个群称为无限群。

解释:

- 有限群:具有有限数量元素的群。例如,含有 6 个旋转操作的群是一个有限群。

- 无限群:具有无限数量元素的群。例如,所有整数的集合与加法运算构成的群是一个无限群。

- 阶数:一个有限群的大小或元素数量。

重要性:

- 这个定义有助于区分和理解群的两种主要类型:有限和无限。

- 了解一个群是有限的还是无限的,对于分析群的性质和行为非常重要。

在数学中,定义的作用是确立基本概念,而不是表述需要证明的命题。因此,对于定义 5-4.2,我们的目标是理解和应用它,而不是去证明它。理解有限群和无限群的区别对于学习群论和应用群论于不同的数学和科学领域非常重要。

定义 5-4.3:置换

- 置换:设 S 是一个非空集合,从集合 S 到自身的一个双射被称为 S 的一个置换。

解释:

- 非空集合:置换的定义适用于任何非空集合,无论其大小或性质如何。

- 双射:双射是一种特殊的函数,每个输入元素(在集合 S 中)都恰好映射到一个唯一的输出元素,并且每个输出元素也恰好由一个唯一的输入元素映射而来。

- 置换的含义:在置换中,集合 S 中的每个元素都被“重新排列”或“置换”,但不改变集合的总体元素。

重要性:

- 理解置换对于探索多种数学领域,特别是在组合数学、抽象代数和群论中非常重要。

- 置换可以用于描述和分析各种数学结构和问题,例如在解决置换群和对称性问题时尤为重要。

在数学中,定义的目的是为了提供一个清晰的概念框架,而不是提出一个需要通过逻辑证明的命题。因此,对于定义 5-4.3,我们的目标是理解置换的概念及其在数学中的应用,而不是去证明它。理解置换对于深入研究数学中的对称性和群论等领域非常重要。

定义 5-4.4:等幂元

- 等幂元:在代数系统 〈G,∗〉 中,如果存在 a∈G 使得 a∗a=a,则 a 被称为等幂元。

解释:

- 自乘等于自身:等幂元是指在给定的运算下,元素自乘的结果仍然是它自己。

- 等幂元在群中的特殊性:在群的上下文中,等幂元的概念特别重要,因为除了幺元外,通常不期望有其他等幂元存在。

重要性:

- 等幂元的概念对于理解某些代数结构中的特殊元素和性质非常重要,特别是在群论和环论中。

- 在一些复杂的代数结构中,识别和理解等幂元可以帮助揭示结构的性质和潜在的对称性。

在数学中,定义的作用是为了提供一个清晰的概念框架,而不是提出一个需要通过逻辑证明的命题。因此,对于定义 5-4.4,我们的目标是理解等幂元的概念及其在数学中的应用,而不是去证明它。理解等幂元对于深入研究群论、环论等领域非常重要。

定义 5-4.5:子群

- 子群:设 〈G,∗〉 是一个群,如果存在 G 的一个非空子集 S,使得 〈S,∗〉 也构成群,则称 〈S,∗〉 是 〈G,∗〉 的子群。

解释:

- 非空子集:子群由原群 G 的非空子集构成。

- 保持群的性质:子集 S 必须满足群的所有基本性质,包括封闭性、结合律、幺元的存在以及每个元素的逆元的存在。

- 自身构成群:S 不仅是 G 的子集,而且在相同的运算 * 下,S 自身也满足群的定义。

重要性:

- 子群的概念是群论中的一个基本概念,它有助于我们更深入地理解和分析群的结构。

- 识别和研究子群对于理解群的内部结构、对称性以及在数学的其他领域中的应用非常重要。

在数学中,定义的作用是为了提供一个清晰的概念框架,而不是提出一个需要通过逻辑证明的命题。因此,对于定义 5-4.5,我们的目标是理解子群的概念及其在群论中的应用,而不是去证明它。理解子群对于深入研究群论及其在其他数学领域中的应用非常重要。

定理:

定理 5-4.1(群中无零元):

在群 〈G,∗〉 中不可能存在零元。

证明过程:

-

假设存在零元:

- 假设存在一个元素 θ∈G 作为零元,即对于所有 x∈G,有 x∗θ=θ∗x=θ。

-

群中幺元的存在:

- 在群 G 中,存在一个幺元 e,满足对于任何元素 x 都有 e∗x=x∗e=x。

-

利用零元与幺元的性质:

- 考虑零元 θ 和任意元素 x 的运算 x∗θ。

- 根据零元的定义,x∗θ=θ。

- 同时,根据幺元的性质,x∗e=x。

-

导出矛盾:

- 如果 θ 是零元,则 θ=e(因为 x∗θ=x∗e=x)。

- 但这导致矛盾,因为如果 θ=e,则 θ 应该满足 x∗θ=x 而不是 x∗θ=θ。

-

结论:

- 因此,群 G 中不存在可以使得所有元素通过运算变为自己的零元。

- 所以,群中不可能有零元。

结论:

定理 5-4.1 的证明展示了在群结构中,幺元和零元(如果存在)的性质将导致矛盾,因此在群中不可能存在零元。这个证明依赖于群的基本性质,特别是幺元的定义和性质。通过逻辑推理和反证法,我们可以确定群结构中不可能包含零元。

学到了什么?

数学思想

- 群的基本性质:了解群作为一个代数结构,其基本性质包括幺元的存在和每个元素有唯一逆元。

- 群与其他代数结构的区别:理解群与其他代数结构(如带有零元的环或域)的关键区别,尤其是群中不存在零元的性质。

数学思维

- 反证法的应用:使用反证法来证明不存在某种元素(如零元)。

- 逻辑推理:通过逻辑推理,从一个假设(假设群中存在零元)导出矛盾(违反了群中逆元的定义)。

- 概念的理解和应用:深入理解和应用数学概念,如幺元和逆元在群中的作用。

数学证明方法

- 直接证明与反证法的结合:结合使用直接证明和反证法来展示群中不能存在零元。

- 结合性和幺元的应用:在证明中充分利用群的结合律和幺元的性质。

数学证明处理技巧

- 简化复杂问题:将复杂的问题简化为更容易理解的基本概念。

- 注意细节:在证明中关注细节,确保每一步逻辑都是严密的,尤其是在处理群的基本性质时。

- 防止逻辑漏洞:避免在推理过程中出现逻辑上的漏洞,确保推导的准确性。

定理 5-4.2(唯一解的存在性):

设 〈G,∗〉 是一个群,对于任意 a,b∈G,存在唯一的 x∈G 使得 a∗x=b。

证明过程:

-

存在性:

- 由于 a 是群 G 中的元素,它有一个逆元 a−1。

- 定义 x=a−1∗b。

- 根据群的结合律,我们有a∗x=a∗(a−1∗b)=(a∗a−1)∗b=e∗b=b,其中 e 是群 G 的幺元。

- 因此,存在至少一个元素 x 使得 a∗x=b。

-

唯一性:

- 假设存在另一个元素 y∈G 使得 a∗y=b。

- 要证明 x=y。

- 由于 a∗y=b 和 a∗x=b,我们有 a∗x=a∗y。

- 将两边同时左乘以 a−1:a−1∗(a∗x)=a−1∗(a∗y)。

- 根据结合律,(a−1∗a)∗x=(a−1∗a)∗y。

- 由于 a−1∗a=e,我们有 e∗x=e∗y。

- 因此,x=y。

结论:

因此,在群 〈G,∗〉 中,对于任意 a,b∈G,存在一个唯一的元素 x 使得 a∗x=b。这个定理不仅证明了群中元素的右逆的存在性,还证明了这种右逆的唯一性。通过结合律和群中元素逆元的性质,这个定理展示了群结构的一种基本和重要性质。

学到了什么?

数学思想

- 群的基本性质:理解群中元素的逆元和幺元的性质以及它们如何影响群的整体结构。

- 结构内的唯一性:在群中,特定运算结果对应的解是唯一的,反映了群结构的严密性和一致性。

数学思维

- 逻辑推理:运用逻辑推理来建立数学论证,特别是在处理群这样的代数结构时。

- 从已知到未知:从已知的群性质(如逆元的存在)推导出其他性质(如特定方程的唯一解)。

- 抽象思考:抽象地处理和应用群的性质,而不依赖于具体的实例。

数学证明方法

- 直接证明:通过直接应用群的定义和性质来证明命题。

- 构造性证明:构造特定的元素(在本例中是 x=a−1∗b)来证明其存在性和唯一性。

- 反证法:使用反证法来证明唯一性,即假设存在另一个解并证明这会导致矛盾。

数学证明处理技巧

- 细节关注:在证明过程中关注每一个逻辑步骤,确保所有推理都是严密的。

- 消去法:运用消去法来简化方程,这是通过左乘或右乘逆元来实现的。

- 结合律的应用:灵活应用结合律来重新组织和简化表达式。

- 唯一性的验证:在证明中不仅证明存在性,还要强调验证唯一性。

定理 5-4.3(消去律):

设 〈G,∗〉 是一个群,对于任意的 a,b,c∈G,如果 a∗b=a∗c 或者 b∗a=c∗a,则必有 b=c。

证明过程:

-

左消去律:

- 假设 a∗b=a∗c。

- 要证明 b=c。

- 由于 a 在群 G 中,它有一个逆元 a−1。

- 左乘 a−1:a−1∗(a∗b)=a−1∗(a∗c)。

- 应用结合律:(a−1∗a)∗b=(a−1∗a)∗c。

- 由于 a−1∗a=e(幺元),得到 e∗b=e∗c。

- 因此,b=c。

-

右消去律:

- 假设 b∗a=c∗a。

- 同样要证明 b=c。

- 右乘 a 的逆元 a−1:(b∗a)∗a−1=(c∗a)∗a−1。

- 应用结合律:b∗(a∗a−1)=c∗(a∗a−1)。

- 由于 a∗a−1=e,得到 b∗e=c∗e。

- 因此,b=c。

结论:

定理 5-4.3 证明了群中的左消去律和右消去律。证明依赖于群的基本性质,特别是元素的逆元和结合律的存在。消去律是群的基本属性之一,说明了群内元素的运算有一定的“可逆性”,这对于理解和处理群论问题至关重要。

学到了什么?

数学思想

- 群的基本性质:了解群中元素的逆元和结合律如何共同作用,使得群具有特定的代数性质,如消去律。

- 代数结构的理解:深入理解代数结构(如群)中的运算规则和它们如何决定了该结构的基本性质。

数学思维

- 逻辑推理:使用逻辑推理来证明定理,从已知的群性质(逆元和结合律)推导出消去律。

- 从一般到具体:通过一般性的群性质来证明具体的运算规则。

- 抽象概念的应用:在具体问题中应用抽象的数学概念(如群的定义和性质)。

数学证明方法

- 直接证明:通过群的定义直接证明消去律,展示了群元素之间的运算关系。

- 逆元和结合律的应用:在证明中灵活运用逆元和结合律来推导结论。

- 反证法的准备:虽然这个证明没有直接使用反证法,但它为可能的反证法证明提供了基础,通过展示如果消去律不成立会违反群的定义。

数学证明处理技巧

- 分步骤论证:将证明分解成清晰的步骤,每一步都基于群的基本性质。

- 推理的精确性:确保每一步推理都是基于准确的数学原理和定义。

- 结合具体实例:虽然证明是抽象的,但可以通过具体实例来更好地理解消去律的应用。

通过学习这些证明方法和思维方式,我们可以更好地理解群的性质和运算规则,这对于解决更复杂的代数问题非常有帮助。

定理 5-4.4(运算表的置换性质):

在群 〈G,∗〉 的运算表中,每一行或每一列都是 G 中元素的一个置换。

证明过程:

-

每行(或列)元素的唯一性:

- 假设对于某个固定的元素 a∈G,在与 a 相关的运算行(或列)中存在两个相同的结果,即存在 b1,b2∈G 使得 2a∗b1=a∗b2。

- 根据群的消去律(定理 5-4.3),我们可以得出 2b1=b2。这与我们的假设矛盾,因此每个元素在运算行(或列)中只能出现一次。

-

每行(或列)包含所有元素:

- 对于群 G 中的任意元素 a 和 b,由于 a 有逆元 a−1,我们可以找到一个元素 c=a−1∗b。

- 在与 a 相关的运算行中,a∗c=a∗(a−1∗b)=(a∗a−1)∗b=e∗b=b,其中 e 是群的幺元。

- 因此,每个元素 b 都会在与 a 相关的运算行中出现,且由于每个元素只能出现一次,这个行(或列)是 G 的一个置换。

结论:

定理 5-4.4 的证明展示了群的运算表的每一行(或列)不仅包含所有群 G 的元素,而且每个元素只出现一次,因此每行(或列)是 G 的元素的一个置换。这个性质是群结构的一个重要特征,显示了群中元素之间的运算关系如何形成一种对称和有序的模式。通过消去律和群中元素的逆元性质,这个定理强调了群作为一种代数结构的严密性和完整性。

学到了什么?

数学思想

- 群的结构性质:了解群的运算表如何体现群的基本结构,尤其是每个元素在运算中的唯一性和置换性。

- 置换的概念:理解置换是一种将集合中元素重新排列的操作,它在群的运算表中自然出现。

数学思维

- 抽象推理:利用抽象的群理论概念(如消去律和逆元)来理解和证明具体的数学属性(如运算表的置换性)。

- 结构化思考:从群的基本定义和性质出发,推导出更复杂的结构和模式。

- 逻辑严密性:在证明过程中,确保逻辑上的严谨和连贯性,确保每一步推理都基于群的基本性质。

数学证明方法

- 直接证明:通过群的基本性质(如消去律和每个元素的唯一性)直接证明运算表的置换性。

- 反证法:假设运算表中存在重复元素,然后通过群的性质导出矛盾,从而证明假设不成立。

数学证明处理技巧

- 细节关注:在处理群的运算表时,注意每个元素的唯一性和如何在运算中排列。

- 应用群的基本性质:在证明中灵活应用群的基本性质,如逆元、消去律和结合律。

- 逻辑清晰:确保证明中的逻辑清晰、简洁,易于理解。

定理 5-4.5(群中除幺元外无等幂元):

在群 〈G,∗〉 中,除幺元 e 外,不存在其他等幂元。

证明过程:

-

等幂元的定义:

- 假设 a∈G 是一个等幂元,即 a∗a=a。

-

使用逆元性质:

- 由于 a 是群中的元素,它有一个逆元 a−1。

- 左乘 a−1:a−1∗(a∗a)=a−1∗a。

- 应用结合律:(a−1∗a)∗a=e∗a。

- 由于 a−1∗a=e(幺元),得到 e∗a=a。

-

得出结论:

- 由 a∗a=a 和 e∗a=a,我们可以推出 a=e。

- 因此,除了幺元 e 以外,群 G 中不存在其他等幂元。

结论:

这个证明表明,在一个群中,除了幺元外,不可能有其他元素满足等幂性质(即元素自乘等于自己)。这个属性强调了群的一个重要特征,即在群中除了幺元以外的任何元素都不能与自己的乘积相等。这个结果反映了群结构的一致性和严密性。通过这种方式,群的结构被进一步区分于其他更宽松的代数结构,如半群或独异点。

学到了什么?

数学思想

- 群的基本性质:理解群中元素的逆元和幺元的性质,以及它们如何影响群的整体结构。

- 群的独特性质:认识到群中的元素(除了幺元外)不允许等幂性,这是群与其他代数结构(如半群或独异点)的一个重要区别。

数学思维

- 逻辑推理:使用逻辑推理来建立数学论证,从已知的群性质(如逆元的存在)推导出其他性质(如等幂元素的不存在)。

- 抽象概念的应用:在具体问题中应用抽象的数学概念(如群的定义和性质)。

数学证明方法

- 直接证明:通过群的定义和性质直接证明群中除幺元外不可能存在等幂元。

- 运用逆元和结合律:在证明中灵活运用逆元和结合律来推导结论。

数学证明处理技巧

- 细节关注:在证明过程中关注细节,确保每一步逻辑都是严密的,尤其是在处理群的基本性质时。

- 简化复杂问题:将复杂的问题简化为更容易理解的基本概念。

- 防止逻辑漏洞:避免在推理过程中出现逻辑上的漏洞,确保推导的准确性。

定理 5-4.6(子群的幺元):

设 〈G,∗〉 是一个群,〈S,∗〉 是 〈G,∗〉 的一个子群,那么,〈G,∗〉 中的幺元也是 〈S,∗〉 中的幺元。

证明过程:

-

设定符号:

- 设 e 是原群 G 的幺元。

- 我们需要证明 e 也是子群 S 的幺元。

-

使用幺元的定义:

- 在群 G 中,对于所有 x∈G,都有 e∗x=x∗e=x。

-

证明 e 在 S 中的作用:

- 由于 S 是 G 的子群,所以 S⊆G。

- 对于所有 s∈S(因此 s∈G),根据 G 中幺元的性质,我们有 e∗s=s∗e=s。

- 这表明 e 对 S 中的每个元素的作用与在 G 中一样。

-

得出结论:

- 因此,e 也是子群 S 的幺元。

结论:

定理 5-4.6 证明了群的基本性质在其子群中得以保持,特别是关于幺元的性质。这个结论强调了子群是保持原群性质的一个小规模版本。通过这种方式,我们可以在分析群的子结构时,确信原群的一些基本性质仍然适用。

学到了什么?

数学思想

- 群性质的继承:子群继承了其父群的基本性质,如幺元的性质。

- 代数结构的一致性:在代数结构(如群)中,基本元素(如幺元)的性质在子结构(如子群)中保持一致。

数学思维

- 从整体到部分的推理:从原群的性质推断子群的性质,理解较大结构中的性质如何影响其子结构。

- 抽象概念的具体应用:将抽象的群论概念(如幺元)应用于具体情境(如子群的幺元)。

数学证明方法

- 直接证明:通过直接利用群的定义和性质来证明子群的幺元与原群的幺元相同。

- 子集与父集关系的应用:利用子群作为原群子集的事实来简化证明。

数学证明处理技巧

- 细节关注:在证明过程中关注每一个逻辑步骤,确保所有推理都是基于群的基本定义和性质。

- 简化复杂问题:将复杂的问题简化为更容易理解的基本概念。

- 逻辑清晰:确保证明中的逻辑清晰、简洁,易于理解。

定理 5-4.7(有限集合的子群性质):

设 〈G,∗〉 是一个群,B 是 G 的非空子集。如果 B 是一个有限集,并且运算 * 在 B 上封闭,那么 〈B,∗〉 是 〈G,∗〉 的子群。

证明过程:

-

封闭性的假设:

- 假设对于所有 b1,b2∈B,有 b1∗b2∈B。这是说运算 * 在 B 上封闭。

-

构建逆元:

- 选择任意元素 b∈B。

- 在群 G 中,b 有逆元 b−1。

- 由于 B 是有限的,对 b 进行连续自乘(即 b∗b,b∗b∗b,…),由于 B 是封闭的,这些元素也必须在 B 中。

- 因为 B 是有限的,必定存在正整数 m 和 n(m<n)使得 bm=bn(这里 ��bk 表示 b 自乘 k 次)。

-

证明 B 中包含逆元:

- 上述等式可改写为 =bm∗bn−m。

- 由群 G 中的消去律,我们得到 e=bn−m。

- 这意味着 bn−m−1 是 b 的逆元,并且由于封闭性,它也在 B 中。

-

证明 B 中包含幺元:

- 由于 e=bn−m∈B,B 中包含幺元。

-

得出结论:

- 因此,B 满足群的所有条件:封闭性、存在幺元和每个元素都有逆元。

- 所以〈B,∗〉 是 〈G,∗〉 的子群。

结论:

定理 5-4.7 证明了在有限情况下,子集的封闭性足以保证该子集构成一个子群。这一结果是群论中的一个重要性质,显示了封闭性在有限情境下的强大作用,尤其是在探索群的子结构时。通过这种方式,我们可以确认,在有限集合中,封闭性是形成子群的关键和充分条件。

学到了什么?

数学思想

- 群的封闭性重要性:理解在有限集合中,封闭性是形成子群的关键和充分条件。

- 有限性的作用:认识到在有限集合中,由于元素数量有限,某些运算(如连续自乘)必然会导致重复,从而揭示出更深层的结构性质。

数学思维

- 从具体到一般:通过观察具体的有限集合和其运算来推断一般的群理论性质。

- 反复迭代的应用:使用反复迭代(如元素的连续自乘)来揭示隐藏在有限性背后的结构特征。

- 逆元和幺元的构造:在群的背景下,如何通过基本运算来构造逆元和确认幺元的存在。

数学证明方法

- 构造性证明:通过构造特定的元素(如逆元)来证明其存在性。

- 直接证明:直接应用群的定义和性质(封闭性、结合律等)来证明子集构成子群。

数学证明处理技巧

- 细节的关注:在处理群及其子群时,对细节(如元素的运算次数和结果)的关注非常重要。

- 逻辑的严密性:确保逻辑推理过程的严密性和连贯性,特别是在应用群的基本性质时。

- 简化复杂问题:将复杂问题简化为基本的群理论概念,使证明过程更清晰易懂。

通过这个证明,我们能够更深入地理解群论中的子群概念,特别是在有限集合中封闭性的关键作用。这种理解有助于在探索更复杂的群结构和性质时,建立坚实的基础。

定理 5-4.8(子集成为子群的条件):

设 〈G,∗〉 是一个群,S 是 G 的非空子集。如果对于 S 中的任意元素 a 和 b,有 a∗b−1∈S,则 〈S,∗〉 是 〈G,∗〉 的子群。

证明过程:

-

幺元的存在性:

- 选取 S 中的任意元素 a。

- 在群 G 中,由于 a 有逆元 a−1,根据条件,a∗a−1∈S。

- 因为 a∗a−1=e(e 是群 G 的幺元),所以 e∈S。

-

逆元的存在性:

- 对于 S 中的任意元素 a,需要证明 a 的逆元也在 S 中。

- 因为 e∈S 且 e=a∗a−1,所以 a−1=e∗a−1。

- 由于 e∈S 和条件 a∗b−1∈S,可以得出 a−1∈S。

-

封闭性:

- 对于 S 中的任意两个元素 a 和 b,需要证明 a∗b∈S。

- 已知 b−1∈S,所以 b−1∗b=e∈S。

- 由于 a∗b−1∈S 且 b−1∗b=e,我们可以推出 a∗e=a∗(b−1∗b)∈S。

- 因此,a∗b∈S。

结论:

因此,〈S,∗〉 满足群的所有基本性质:封闭性、存在幺元和每个元素都有逆元。所以 〈S,∗〉 是 〈G,∗〉 的子群。这个定理非常重要,因为它提供了一个简洁的方法来判断一个子集是否构成一个子群,仅仅通过检查子集中元素乘积的逆元是否还在该子集内。

学到了什么?

数学思想

- 子群的特性:理解子群不仅是原群的子集,而且它自身也满足群的所有基本性质。

- 条件的简化:观察到一个简单的条件(如 �∗�−1∈�a∗b−1∈S)就足以确保子集具有群的全部性质。

数学思维

- 结构性推理:从群的结构性质(如逆元和幺元的存在)推导出子集是否构成子群。

- 从局部到整体的逻辑:理解局部信息(子集中元素的性质)如何影响和定义整体结构(子群)。

数学证明方法

- 直接证明:通过直接利用群的定义和性质来证明子集构成子群。

- 运用基本群性质:在证明中灵活运用幺元和逆元的概念以及封闭性。

数学证明处理技巧

- 细节的关注:在处理群的子结构时,对每一步逻辑和群的基本性质的细节给予足够关注。

- 逻辑的严密性:确保逻辑推理过程的严密性和连贯性。

- 简化复杂问题:通过将复杂问题简化为基本的群理论概念,使证明过程更加清晰易懂。

通过这个证明,我们可以更好地理解如何判断一个子集是否构成一个子群,以及群的基本性质如何在其子结构中得以保持。这种理解对于探索更复杂的群结构和性质至关重要。

该博客围绕群与子群展开,介绍了群、有限群与无限群、置换、等幂元、子群等定义,阐述其解释与重要性。同时给出群中无零元、唯一解的存在、消去律等多个定理的证明过程,并总结了从证明中所学到的数学思想、思维、证明方法和处理技巧。

该博客围绕群与子群展开,介绍了群、有限群与无限群、置换、等幂元、子群等定义,阐述其解释与重要性。同时给出群中无零元、唯一解的存在、消去律等多个定理的证明过程,并总结了从证明中所学到的数学思想、思维、证明方法和处理技巧。

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?